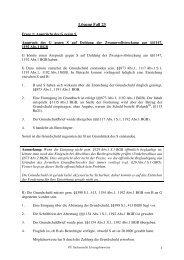

Lösung Fall 7 - Zivilrecht VI

Lösung Fall 7 - Zivilrecht VI

Lösung Fall 7 - Zivilrecht VI

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

5<br />

• Vermittelnd scheint eine differenzierende Lösung bei § 437 Nr. 3: Schadensersatz<br />

kann bei § 437 Nr. 3 grundsätzlich auf zwei Arten verlangt werden: Der Käufer kann<br />

die Sache behalten und den Wertunterschied zwischen mangelfreier und mangelhafter<br />

Sache verlangen –kleiner Schadensersatz- oder er kann die Sache zurückgeben und<br />

den durch die Nichterfüllung des ganzen Vertrages entstandenen Schaden verlangen –<br />

großer Schadensersatz. Ob beim VzD der Dritte ohne Zustimmung des<br />

Versprechensempfängers den großen Schadensersatz verlangen kann, ist zweifelhaft,<br />

da dann der Dritte es in der Hand hätte, sich anstelle der Sache den entsprechenden<br />

Geldwert zu verschaffen und damit die Absicht des Versprechensempfängers zu<br />

vereiteln, dem Dritten gerade diese bestimmte Sache und nicht den durch sie<br />

verkörperten Wert zuzuwenden 5 . Die Interessen des Versprechensempfängers werden<br />

aber nicht tangiert, wenn der Dritte den kleinen Schadensersatz wählt, diesen kann er<br />

daher ohne Zustimmung des Versprechensempfängers verlangen.<br />

Schließt man sich den letzten beiden Meinungen an, dann kann D hier Schadensersatz<br />

statt der Leistung ohne die Zustimmung des G verlangen. Der Schaden berechnet unter<br />

Zugrundelegung der Kosten, die erforderlich sind, um die Sache in einen mangelfreien<br />

Zustand zu versetzen, hier die Kosten des Austauschmotors 6 .<br />

Anmerkung für die Tutoren:<br />

Es ist schon umstritten, was die Hauptleistungspflichten beim VzD sind. Nach wohl h.M.<br />

wird das Synallagma zwischen den Vertragsschließenden angenommen, die angebliche<br />

„Forderung“ des Versprechensempfängers auf Leistung an den Dritten nach § 335 und<br />

die Forderung des Versprechenden auf die Gegenleistung sollen synallagmatisch<br />

miteinander verknüpft sein. Anderer Ansicht ist dagegen Soergel-Hadding, § 328, Rz 42<br />

ff: Im Synallagma stehen einerseits die Forderung des Dritten gegen den Versprechenden<br />

auf die Leistung (§ 328 I) und andererseits die Forderung des Versprechenden gegen den<br />

Versprechensempfänger auf die Gegenleistung. Zu näherer Begründung vgl bei Soergel-<br />

Hadding § 328 , Rz 42 ff. Die Zweitsemester sollte man wohl von diesen Feinheiten<br />

erstmal verschonen, es sei denn, es kommen gezielte Nachfragen.<br />

<strong>Fall</strong> 2 (Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte):<br />

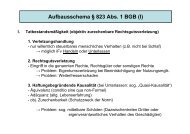

I. Anspruch des K gegen G aus §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 iVm Vertrag mit<br />

Schutzwirkung für Dritte<br />

Hier sollten die Studenten darauf hingewiesen werden, daß der VSD keine eigenständige<br />

Anspruchsgrundlage ist, sondern immer in Verbindung mit einem Anspruch (hier §§ 280 Abs.<br />

1, 241 Abs. 2) zu zitieren ist.<br />

Auch kann man die Studenten darauf hinweisen, daß die korrekte Bezeichnung „Vertrag mit<br />

Schutzwirkung für Dritte“ lautet (Medicus, Fikentscher). Palandt-Heinrichs spricht dagegen<br />

von einem „Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“.<br />

5 Argumentation ist somit abhängig von Intention im Valutatverhältnis.<br />

6 Berechnung in der Weise in BGH NJW 1983, 1424.