BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel

BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel

BACHELORARBEIT - Metzsch, Daniel

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

langlebigsten Folgeproduktes ein und ist auch für die Berechnung von<br />

Aktivitäten mit γ − Spektroskopie wichtig, da beispielsweise 238 U und 232 Th gar<br />

keine γ − Strahler sind. Deren Berechnung erfolgt über die direkten Töchter.<br />

Es soll in der vorliegenden Arbeit um die γ − spektroskopische Untersuchung<br />

radioaktiver Naturproben gehen. Es wird sich dabei um Uran- und<br />

Thoriumminerale handeln. Das Verfahren der γ − Spektroskopie wird im<br />

nächsten Kapitel näher erläutert. Die, in den Spektren auftauchenden Peaks,<br />

werden anhand der Kenntnis der Zerfallsreihen, betreffenden Nukliden<br />

zugeordnet.<br />

Nun bleibt die Frage, welche der Nuklide, die in den Zerfallsreihen auftreten,<br />

werden tatsächlich im Spektrum zu sehen sein? Die Wahrheit ist, dass das nur<br />

ein Bruchteil der möglichen Nuklide ist. Zum einen hat alles ein Ende, so auch<br />

jede Zerfallsreihe. Das bedeutet, dass jede der vier Zerfallsreihen mit einem<br />

schließlich stabilen Nuklid endet. Außerdem kommt die Neptuniumreihe nicht<br />

mehr in der Natur vor. Diese Reihe ist inzwischen auf der Erde zerfallen.<br />

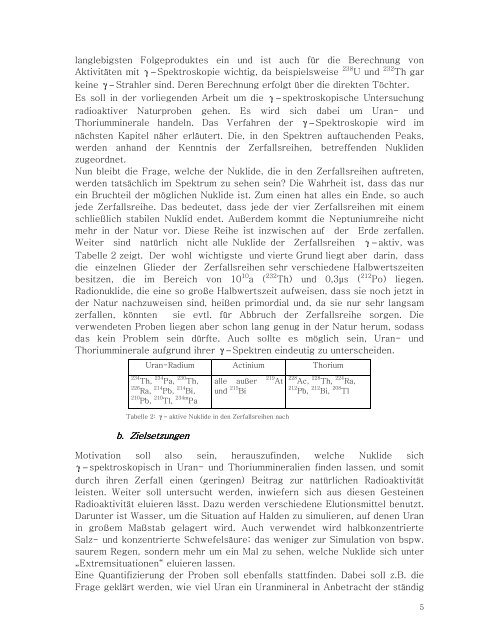

Weiter sind natürlich nicht alle Nuklide der Zerfallsreihen γ − aktiv, was<br />

Tabelle 2 zeigt. Der wohl wichtigste und vierte Grund liegt aber darin, dass<br />

die einzelnen Glieder der Zerfallsreihen sehr verschiedene Halbwertszeiten<br />

besitzen, die im Bereich von 10 10 a ( 232 Th) und 0,3μs ( 212 Po) liegen.<br />

Radionuklide, die eine so große Halbwertszeit aufweisen, dass sie noch jetzt in<br />

der Natur nachzuweisen sind, heißen primordial und, da sie nur sehr langsam<br />

zerfallen, könnten sie evtl. für Abbruch der Zerfallsreihe sorgen. Die<br />

verwendeten Proben liegen aber schon lang genug in der Natur herum, sodass<br />

das kein Problem sein dürfte. Auch sollte es möglich sein, Uran- und<br />

Thoriumminerale aufgrund ihrer γ − Spektren eindeutig zu unterscheiden.<br />

Uran-Radium Actinium Thorium<br />

234 Th, 234 Pa, 230 Th,<br />

226 Ra, 214 Pb, 214 Bi,<br />

210 Pb, 210 Tl, 234m Pa<br />

alle außer<br />

und 215 Bi<br />

219 At<br />

228 Ac, 228 Th, 224 Ra,<br />

212 Pb, 212 Bi, 208 Tl<br />

Tabelle 2:<br />

γ − aktive Nuklide in den Zerfallsreihen nach<br />

b. Zielsetzungen<br />

en<br />

Motivation soll also sein, herauszufinden, welche Nuklide sich<br />

γ − spektroskopisch in Uran- und Thoriummineralien finden lassen, und somit<br />

durch ihren Zerfall einen (geringen) Beitrag zur natürlichen Radioaktivität<br />

leisten. Weiter soll untersucht werden, inwiefern sich aus diesen Gesteinen<br />

Radioaktivität eluieren lässt. Dazu werden verschiedene Elutionsmittel benutzt.<br />

Darunter ist Wasser, um die Situation auf Halden zu simulieren, auf denen Uran<br />

in großem Maßstab gelagert wird. Auch verwendet wird halbkonzentrierte<br />

Salz- und konzentrierte Schwefelsäure; das weniger zur Simulation von bspw.<br />

saurem Regen, sondern mehr um ein Mal zu sehen, welche Nuklide sich unter<br />

„Extremsituationen“ eluieren lassen.<br />

Eine Quantifizierung der Proben soll ebenfalls stattfinden. Dabei soll z.B. die<br />

Frage geklärt werden, wie viel Uran ein Uranmineral in Anbetracht der ständig<br />

5