Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...

Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...

Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Sachbuch<br />

Menschenhandel Ausbeutung und Knechtschaft begleiten die Kulturgeschichte seit jeher. Dass sie<br />

auch rund um den Indischen Ozean im grossen Stil stattfanden, belegt eine neue Studie<br />

Besiegt, versklavt, verkauft<br />

Michael Mann: Sahibs, Sklaven und<br />

Soldaten. Geschichte des<br />

Menschenhandels rund um den<br />

Indischen Ozean. Zabern, Darmstadt<br />

2012. 254 Seiten, Fr. 40.90.<br />

Von Geneviève Lüscher<br />

Das erste Bild, das beim Wort «Sklaverei»<br />

vor dem inneren Auge auftaucht,<br />

sind die im Schweisse ihres Angesichts<br />

schuftenden Schwarzen in den Zuckerrohr-<br />

oder Baumwollplantagen, angetrieben<br />

<strong>von</strong> peitschenschwingenden<br />

Weissen auf dem hohem Ross. Dieses<br />

Bild ziehe eine ganze Reihe <strong>von</strong> Klischees<br />

nach sich, so der Indologe Michael<br />

Mann <strong>von</strong> der Humboldt-Universität<br />

in Berlin, beispielsweise das der<br />

Rechtlosigkeit. Aber «zu keiner Zeit und<br />

an keinem Ort der Welt waren Sklaven<br />

ausschliesslich rechtlose Subjekte»,<br />

schreibt der Fachmann, ohne die Grausamkeit<br />

des Phänomens in Abrede zu<br />

stellen. Sklaverei gibt es in zahllosen<br />

Formen, und bis anhin existiere keine<br />

befriedigende Definition dieser seit<br />

Jahrtausenden – und bis heute – gesellschaftlich<br />

akzeptierten Erscheinung.<br />

Michael Mann selber definiert in seinem<br />

Buch «Sahibs, Sklaven und Soldaten»<br />

als Sklaven einen Menschen, der in<br />

das persönliche Eigentum eines anderen<br />

Menschen übergegangen ist, jederzeit<br />

veräussert werden kann und zur Arbeit<br />

gezwungen ist. Konzeptionell basiere<br />

die Institution Sklaverei «auf dem Ersatz<br />

für einen nicht erlittenen Tod»,<br />

meist im Kriegsfall. Das habe nichts mit<br />

Gnade oder Nächstenliebe zu tun, sondern<br />

diente einzig zur Rekrutierung <strong>von</strong><br />

Arbeitskräften.<br />

In einer kurzen Einleitung schreibt<br />

Mann über Entstehung und Ausbreitung<br />

der Sklaverei, die schon in Mesopotamien<br />

im 2. Jahrtausend vor Christus das<br />

Los der meisten Kriegsgefangenen war.<br />

Sklaverei war auch unter den Juden des<br />

Alten Testaments üblich, und ohne<br />

Heerscharen <strong>von</strong> Sklaven wären Griechen<br />

und Römer nicht in der Lage gewesen<br />

zu erreichen, was sie erreicht haben.<br />

Während aber der Sklavenanteil in der<br />

Antike «nur» 20 Prozent betrug – die<br />

«kritische Masse» um in den Augen des<br />

Autors als Sklavengesellschaft bezeichnet<br />

zu werden –, erreichte er in den Südstaaten<br />

der USA bis 70 Prozent der Gesamtbevölkerung!<br />

In den folgenden Kapiteln wird klar,<br />

dass auch in Südasien solche Sklavengesellschaften<br />

normal waren. Gemäss neueren<br />

Forschungen versorgte das sub-<br />

saharische Afrika nicht nur die Gebiete<br />

rund um das Mittelmeer, die Karibik,<br />

Nordafrika und die beiden Amerikas mit<br />

Menschenmaterial, sondern eben auch<br />

die Anrainerstaaten rund um den Indischen<br />

Ozean. Bereits vorhandene Strukturen<br />

der Sklaverei und des Sklavenhandels<br />

sind laut Mann durch die europäische<br />

Kolonialherrschaft seit dem 16.<br />

24 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />

Jahrhundert aggressiv ausgeweitet und<br />

in das transatlantische Handelssystem<br />

eingebunden worden – eine frühe Form<br />

der globalen Vernetzung. Die Abschaffung<br />

des Menschenhandels 1807 und der<br />

Sklaverei 1834 im Britischen Imperium<br />

hatte einen massiven Aufschwung beider<br />

Phänomene in den anderen Kolonialgebieten<br />

zur Folge, besonders in<br />

Mosambik, Madagaskar und Sansibar. In<br />

Ostafrika und auf der arabischen Halbinsel<br />

dauerte der Sklavenhandel an, zum<br />

Teil sogar mit britischer Unterstützung.<br />

Aufschlussreich sind die Ausführungen<br />

zur Forschungssituation. Sklaverei<br />

und Sklavenhandel sind ausgesprochen<br />

junge Untersuchungsfelder. Umfassende<br />

Gesamtdarstellungen zur Situation<br />

an der afrikanischen Ostküste und in<br />

den arabischen Ländern erschienen erst<br />

in den 1970er Jahren. Weil die britische<br />

Geschichtsschreibung die Sklaverei<br />

rund um den Indischen Ozean als etwas<br />

ganz Anderes betrachtete als diejenige<br />

in Amerika, die entsprechende Bezeichnung<br />

tunlichst vermied und so die Sklaverei<br />

in den Kolonialgebieten überhaupt<br />

in Abrede stellte, fehlten grundlegende<br />

wissenschaftliche Aufarbeitungen bis in<br />

die 80er Jahre. Eine erste monografische<br />

Studie erschien gar erst 1999.<br />

Neuste Forschungen zeigen, dass<br />

Sklaverei und Sklavenhandel keine lokalen<br />

oder regionalen Phänomene waren,<br />

die getrennt <strong>von</strong>einander existierten,<br />

sondern als weltweiter «dynamischer<br />

Bestandteil eines sich (...) in globalen<br />

Bezügen vernetzenden und zunehmend<br />

kapitalistisch ausgerichteten Wirtschaftssystems»<br />

zu betrachten sind. ●<br />

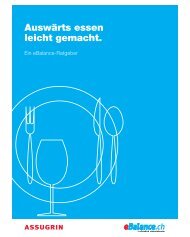

Pressefotografie Als die Welt noch schwarzweiss war<br />

Eine Spur <strong>von</strong> Elvis in der Haartolle, gewagte Jackets<br />

und ein mürrisch-scheuer Blick auf die maskierte<br />

Schöne. Auf dem Maskenball im «Kreuz» in<br />

Schüpfheim ist 1977 die Welt noch in guter Ordnung.<br />

Emanuel Ammons Fotoband «70er» bringt eine Zeit<br />

zurück, als Fotos schwarzweiss waren und Röcke<br />

kurz, als man noch ohne Helm aufs Töffli sass und die<br />

Kinderwagen aussahen wie auf der Bühne bei Emil.<br />

Auch der junge Emil selbst fehlt nicht in dieser<br />

Rückschau des Luzerner Fotografen, ebenso wenig<br />

wie der alte Hans Erni, die 13-jährige Anne Sophie<br />

Mutter oder Guru Maharishi, mit Rolls Royce in<br />

Weggis. Von 1975 an arbeitete Ammon als Pressefotograf<br />

für das «Luzerner Tagblatt», was ihn nicht<br />

nur an die Musikfestspiele und in den Zirkus, sondern<br />

auch zu Schwingfesten, Verkehrsunfällen und<br />

Bränden führte. Verdienstvoll erklärt der Fotograf in<br />

eigenen Bildlegenden, wer da auftrat beim<br />

Punkkonzert in Adligenswil, und wie es kam, dass er<br />

die Rockband Krokus mitten auf der Bühne zwischen<br />

den Musikern stehend ablichten konnte.<br />

Kathrin Meier-Rust<br />

Emanuel Ammon: 70er. Pressefotografie. Aura<br />

Fotobuchverlag, Luzern 2011. 256 Seiten, Fr. 86.–.