Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...

Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...

Charles Dickens Essay von Andreas Isenschmid - Neue Zürcher ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Nr. 1 | 29. Januar 2012<br />

<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> <strong>Essay</strong> <strong>von</strong> <strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong> | Karl-Heinz Ott über<br />

Rousseau | Friedrich II. <strong>Neue</strong> Bücher | Begegnung mit Aharon Appelfeld |<br />

Wolfgang Ruge Meine Jahre im Gulag | Johannes B. Kunz Schweizer Uno-<br />

Diplomat rechnet ab | Weitere Rezensionen zu Egon Bahr, Edith Wharton,<br />

Stefan Zweig, Ian Kershaw u. a. | <strong>Charles</strong> Lewinsky Zitatenlese

10CFWMIQ7DMBRDT5TIduI03YdTWVUwjYdUxbs_Wjo2YODnJ-97OOOX53a8t1cQqE50lRlenbW06FJGXQJkF6gH4epJyp-fwLUVlHE7syT2QSRr7kPWoO6HySy1_DmvL18AnUKAAAAA<br />

10CAsNsjY0MDAx1TU0NTEyNQQATFw5ng8AAAA=<br />

Lesetipp

Inhalt<br />

Der Ruf der<br />

Aufklärung ist<br />

nicht verhallt<br />

Belletristik<br />

4 Aharon Appelfeld: Der Mann, der nicht<br />

aufhörte zu schlafen<br />

Von Christoph Plate<br />

6 Edith Wharton: Ein altes Haus am Hudson<br />

River<br />

Von Pia Horlacher<br />

François Villon: Das Kleine und das Grosse<br />

Testament<br />

Von Stefana Sabin<br />

7 Karl-Heinz Ott: Wintzenried<br />

Von Martin Zingg<br />

8 Youssef Ziedan: Azazel<br />

Von Susanne Schanda<br />

9 «Jede Freundschaft mit mir ist verderblich».<br />

Joseph Roth und Stefan Zweig. Briefwechsel<br />

1927–1938<br />

Von Arnaldo Benini<br />

Markus Brüderlin: Die Kunst der<br />

Entschleunigung<br />

Von Gerhard Mack<br />

10 A. F. Th. van der Heijden: Tonio<br />

Von Sieglinde Geisel<br />

11 Stewart O’Nan: Emily, allein<br />

Von Simone <strong>von</strong> Büren<br />

Kurzkritiken Belletristik<br />

11 Katharina Hacker: Eine Dorfgeschichte<br />

Von Regula Freuler<br />

Iren Baumann: Noch während die Pendler<br />

heimfahren<br />

Von Manfred Papst<br />

Friedrich Achleitner: Iwahaubbt<br />

Von Manfred Papst<br />

Nancy Mitford: Landpartie mit drei Damen<br />

Von Regula Freuler<br />

<strong>Essay</strong><br />

Nr. 1 | 29. Januar 2012<br />

<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> <strong>Essay</strong> <strong>von</strong> <strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong> | Karl-Heinz Ott über<br />

Rousseau | Friedrich II. <strong>Neue</strong> Bücher | Begegnung mit Aharon Appelfeld |<br />

Wolfgang Ruge Meine Jahre im Gulag | Johannes B. Kunz Schweizer Uno-<br />

Diplomat rechnet ab | Weitere Rezensionen zu Egon Bahr, Edith Wharton,<br />

Stefan Zweig, Ian Kershaw u. a. | <strong>Charles</strong> Lewinsky Zitatenlese<br />

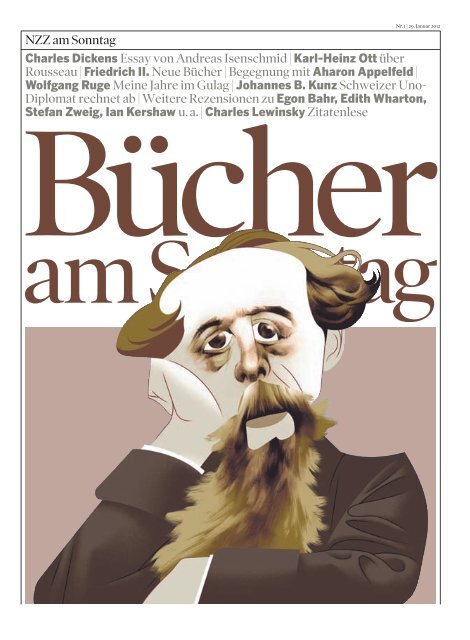

<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong><br />

(Seite 12).<br />

Illustration <strong>von</strong><br />

André Carrilho<br />

12 <strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong>, Schriftsteller<br />

Verliebt in die Romane eines 200-Jährigen<br />

Von <strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong><br />

Der Kampf um Gedankenfreiheit ist ein aufregendes, ja gefährliches<br />

Unterfangen. John Locke musste ins Exil fliehen, um seine «Discourses<br />

Concerning Government» fertig zu stellen. Voltaires Schriften wurden<br />

verboten, Diderots Werke verbrannt, die «Encyclopédie» auf den Index<br />

gesetzt. Im 18. Jahrhundert wurden Philosophen oft gejagt, geächtet,<br />

inhaftiert. Auch heute erfordert der Ausbruch aus der Unmündigkeit<br />

Courage, wie Manfred Geier in seinem neuen Buch «Aufklärung – Das<br />

europäische Projekt» beschreibt (Seite 18). Vom turbulenten Leben des<br />

Genfer Aufklärers Jean-Jacques Rousseau, dem wichtigen Wegbereiter<br />

der Französischen Revolution, und seiner pädagogisch-erotischen<br />

Lehrmeisterin Madame de Warens erzählt anderseits Karl-Heinz Ott in<br />

seinem grandiosen Roman «Wintzenried» (S. 7).<br />

Einer, der Toleranz hochhielt und verfolgten Autoren Asyl gewährte,<br />

war Preussenkönig Friedrich der Grosse. Das historische Urteil über<br />

ihn fällt heute, im Jahr seines 300. Geburtstages, differenzierter aus, so<br />

zeigt unsere Rezension der neusten Publikationen (S. 16).<br />

Botschafter Paul Widmer bespricht das «gescheite und mutige Buch»<br />

seines Kollegen Johannes B. Kunz: ein Plädoyer gegen den drohenden<br />

Souveränitätsverlust und eine kritische Bilanz humanitärer Uno-<br />

Einsätze (S. 20). Dies und auch Leichteres finden Sie, liebe Leserinnen<br />

und Leser, auf den folgenden Seiten. Urs Rauber<br />

Kolumne<br />

Malik Ambar aus Sudan (1550–1626).<br />

Aus Michael Mann: Sahibs, Sklaven<br />

und Soldaten (S. 24).<br />

15 <strong>Charles</strong> Lewinsky<br />

Das Zitat <strong>von</strong> Ludwig Börne<br />

Kurzkritiken Sachbuch<br />

15 Esther Girsberger: Eveline Widmer-Schlumpf<br />

Von Urs Rauber<br />

Otto Stich: Ich blieb einfach einfach<br />

Von Urs Rauber<br />

Philipp Blom: Angelo Soliman<br />

Von Geneviève Lüscher<br />

Daniela Kuhn: Zwischen Stall und Hotel<br />

Von Kathrin Meier-Rust<br />

Sachbuch<br />

16 Christian <strong>von</strong> Krockow: Friedrich der Grosse<br />

Ute Frevert: Gefühlspolitik<br />

Johannes Bronisch: Der Kampf um Kronprinz<br />

Friedrich<br />

Von Kathrin Meier-Rust<br />

18 Manfred Geier: Aufklärung – Das europäische<br />

Projekt<br />

Von Katja Gentinetta<br />

19 Peter Michael Keller: Cabaret Cornichon<br />

Von Urs Bitterli<br />

Bernd Brunner: Der Mond<br />

Von Thomas Köster<br />

20 Johannes B. Kunz: Der letzte Souverän und<br />

das Ende der Freiheit<br />

Von Paul Widmer<br />

Amy Stewart: Gemeine Gewächse<br />

Von André Behr<br />

21 Wolfgang Ruge: Gelobtes Land<br />

Von Urs Rauber<br />

22 Egon Bahr, Peter Ensikat: Gedächtnislücken<br />

Von Gerd Kolbe<br />

Ian Kershaw: Das Ende<br />

Von Markus Schär<br />

23 Heiner Boehncke, Hans Sarkowicz:<br />

Grimmelshausen<br />

Von Manfred Koch<br />

24 Michael Mann: Sahibs, Sklaven und Soldaten<br />

Von Geneviève Lüscher<br />

Emanuel Ammon: 70er<br />

Von Kathrin Meier-Rust<br />

25 Thomas Buomberger, Peter Pfrunder:<br />

Schöner leben, mehr haben<br />

Von Martin Walder<br />

26 Klaus Töpfer, Ranga Yogeshwar: Unsere<br />

Zukunft<br />

Von Patrick Imhasly<br />

Das amerikanische Buch<br />

Derek Chollet, Samantha Power: The Quiet<br />

American. Richard Holbrooke in the World<br />

Von <strong>Andreas</strong> Mink<br />

Agenda<br />

27 Olivia Harrison: George Harrison<br />

Von Manfred Papst<br />

Bestseller Januar 2012<br />

Belletristik und Sachbuch<br />

Agenda Februar 2012<br />

Veranstaltungshinweise<br />

Chefredaktion Felix E. Müller (fem.) Redaktion Urs Rauber (ura.) (Leitung), Regula Freuler (ruf.), Geneviève Lüscher (glü.), Kathrin Meier-Rust (kmr.), Manfred Papst (pap.)<br />

Ständige Mitarbeit Urs Altermatt, Urs Bitterli, <strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong>, Manfred Koch, Gunhild Kübler, <strong>Charles</strong> Lewinsky, Beatrix Mesmer, <strong>Andreas</strong> Mink, Klara Obermüller, Angelika Overath,<br />

Stefan Zweifel Produktion Eveline Roth, Hans Peter Hösli (Art-Director), Urs Schilliger (Bildredaktion), Felix Eberlein (Layout), Korrektorat St. Galler Tagblatt AG<br />

Verlag NZZ am Sonntag, «Bücher am Sonntag», Postfach, 8021 Zürich. Telefon 044 258 11 11, Fax 044 261 70 70, E-Mail: redaktion.sonntag@nzz.ch<br />

29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3

Belletristik<br />

Roman Zum 80. Geburtstag Aharon Appelfelds erscheint sein neues autobiografisches<br />

Buch. Darin beschwört er die jüdische Vergangenheit und Israels Gegenwart<br />

<strong>Neue</strong> Melodien in<br />

einer alten Sprache<br />

Aharon Appelfeld: Der Mann, der nicht<br />

aufhörte zu schlafen. Aus dem<br />

Hebräischen <strong>von</strong> Mirijam Pressler.<br />

Rowohlt, Berlin 2012. 285 Seiten, Fr. 28.50.<br />

Von Christoph Plate<br />

Als Hebräisch zu seiner neuen Muttersprache<br />

wurde, wäre er fast verstummt.<br />

Weil er immer noch auf Deutsch und<br />

Jiddisch dachte und weil sie ihn zwangen,<br />

die neue Sprache zu benutzen.<br />

Heute, 66 Jahre nach seiner Ankunft in<br />

diesem Land, mag er Hebräisch. Die<br />

Sprache ist alt, voller Bilder, und sie lebt,<br />

auch wenn geschwiegen wird.<br />

Es ist laut. Wir sitzen im Restaurant<br />

des Tichu-House, einer Galerie im Zentrum<br />

Jerusalems. Die jungen Frauen am<br />

Nachbartisch, leicht übergewichtig und<br />

etwas zu stark geschminkt, sind so lärmig,<br />

dass Aharon Appelfeld immer wieder<br />

einmal sanft strafend hinüberschaut.<br />

Dann essen wir weiter, schauen uns an,<br />

reden, bis die Frauen nebenan wieder<br />

laut werden. Vor über 50 Jahren war der<br />

heute 80-Jährige zum ersten Mal hier.<br />

Der Philosoph Martin Buber brachte ihn<br />

ins Haus <strong>von</strong> Anna Tichu, der malenden<br />

Frau eines Wiener Augenarztes. «Freitags<br />

gab es Apfelstrudel mit Sahne und<br />

Kaffee, zwei Dutzend Intellektuelle<br />

waren da, ich war zu schüchtern, um<br />

auch nur etwas zu sagen», erklärt Appelfeld.<br />

Er zeigt die breiten Ledersessel,<br />

in denen sie damals sassen.<br />

Kandidat für den Nobelpreis<br />

Heute gehört das Haus der Museumsgesellschaft,<br />

Appelfeld kommt gern<br />

hierher, plaudert mit den Sicherheitsleuten<br />

am Eingang, und die Serviertöchter<br />

begegnen ihm mit einer Ehrfurcht,<br />

als wüssten sie, dass dieser Mann mit<br />

der blauen Schiebermütze auf dem kahlen<br />

Schädel immer wieder ein Kandidat<br />

für den Literaturnobelpreis ist.<br />

Sein neues, bei Rowohlt auf Deutsch<br />

erschienenes Buch «Der Mann, der<br />

nicht aufhörte zu schlafen» ist eine<br />

4 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />

Eloge auf das Leben, eine Danksagung<br />

an seine Eltern und ein Zeugnis da<strong>von</strong>,<br />

wie jemand sich eine neue Sprache erkämpfen<br />

muss. Zuhause in Czernowitz<br />

sprach man in der assimilierten jüdischen<br />

Familie Deutsch. Paul Celan<br />

wohnte in der gleichen Strasse. Damals<br />

war Czernowitz Schnittstelle zwischen<br />

Ost und West, heute liegt es vergessen<br />

im Südwesten der Ukraine, nahe der<br />

Grenze zu Rumänien.<br />

Träumt Appelfeld <strong>von</strong> seinen Eltern<br />

– die Mutter wurde <strong>von</strong> rumänischen<br />

Faschisten erschossen, der Vater überlebte<br />

den Holocaust und emigrierte<br />

nach Jahren in der Sowjetunion nach Israel<br />

–, dann spricht er das Deutsch eines<br />

8-Jährigen. Im Traum ist Aharon aber<br />

schon erwachsen, und der Vater macht<br />

sich lustig über dessen Kinderdeutsch.<br />

Zur Mutter sagt er: «Mama, ich habe<br />

eine neue Sprache.» Appelfeld teilt sein<br />

Aharon Appelfeld<br />

Geboren wurde Aharon Appelfeld am<br />

16.2.1932 in der Nähe <strong>von</strong> Czernowitz<br />

(damals Rumänien, heute Ukraine). Er<br />

wuchs in einem gut bürgerlichen Haushalt<br />

auf. Damals hiess er noch Erwin. Erst<br />

der Holocaust habe ihn zum Juden gemacht,<br />

sagt er. Er musste den Mord an<br />

seiner Mutter miterleben, wurde mit dem<br />

Vater zusammen ins Ghetto gesperrt und<br />

schlug sich später alleine bis nach Italien<br />

durch. Von dort gelang er 1946 nach Palästina.<br />

Diese traumatischen Erlebnisse<br />

sind die Triebfeder seines Schaffens.<br />

Seine Muttersprache war Deutsch, heute<br />

ist die für ihn wichtigste Sprache Hebräisch.<br />

Er arbeitete <strong>von</strong> 1975 bis 2001 als<br />

Literaturprofessor an der Ben Gurion<br />

Universität in Beerscheba. Zu seinen<br />

gros sen Romanen gehören: «Blumen der<br />

Finsternis», «Bis der Tag anbricht» und<br />

«Elternland». Für «Der eiserne Pfad»<br />

wurde er 1999 mit dem National Jewish<br />

Book Award ausgezeichnet.<br />

Croissant und strahlt zufrieden. Er<br />

trinkt koffeinfreien Kaffee, der aus<br />

einem altmodischen Tassenfilter tröpfelt.<br />

Dann bestellt er eine Gemüsesuppe,<br />

Osteuropäer liebten doch Suppen, obwohl<br />

diese hier längst nicht so gut sei,<br />

wie die im Café Sprüngli am Paradeplatz<br />

in Zürich.<br />

In «Der Mann, der nicht aufhörte zu<br />

schlafen» geht es um vieles. Um die<br />

Suche nach einer Melodie in der Sprache,<br />

um das Bewusstsein für die eigene<br />

Geschichte und die Bedeutung des Sich-<br />

Erinnerns, um die eigene Position in der<br />

Gegenwart zu bestimmen. Seit einigen<br />

Jahren bekommt Appelfeld Briefe <strong>von</strong><br />

israelischen Lesern, die schreiben, sie<br />

hätten ihre Eltern oder Grosseltern nie<br />

nach dem jüdischen Leben in Osteuropa<br />

und nach dem Holocaust gefragt.<br />

«Meine Bücher würden ihnen diese untergegangene<br />

Welt des Judentums, ihre<br />

Gerüche und Schönheit nahe bringen.»<br />

Liest er diese Briefe, zittert er manchmal<br />

vor Aufregung und Last. Ihm wird da<br />

eine Rolle zugedacht, die er gar nicht<br />

annehmen mag. Lange wurde Appelfeld<br />

vom literarischen Establishment gescholten,<br />

weil er keinen Agitprop<br />

schrieb, sondern die Geschichte jener<br />

erzählte, die nach dem Holocaust aus<br />

Europa nach Palästina gekommen<br />

waren. Das passte nicht nach Israel.<br />

Appelfeld hat damals festgestellt, dass<br />

«man als assimilierter Jude Weltbürger<br />

ist, während man als Israeli schnell provinziell<br />

wird».<br />

«Der Mann, der nicht aufhörte zu<br />

schlafen» ist ein autobiografischer<br />

Roman, wobei jedes seiner Bücher auch<br />

den Aharon Appelfeld zu enthalten<br />

scheint, der früher Erwin hiess. Aharon<br />

wurde in Czernowitz als Erwin geboren,<br />

als er mit ukrainischen Banditen<br />

umherzog, nannte er sich Janosch.<br />

Appelfeld ist überzeugt, dass jede Art<br />

<strong>von</strong> Äusserung eine Verstellung sei, die<br />

Literatur aber eine der am wenigsten<br />

verstellten Äusserungen. Es sind dies<br />

Erinnerungen, wie sie einige auch schon<br />

in seinem Buch «Die Geschichte eines

Lebens» vorkommen, nur sind sie jetzt<br />

vielfältiger, reflektierter, stärker ausgearbeitet.<br />

Der Ich-Erzähler schreibt <strong>von</strong><br />

der Kindheit, vom Holocaust, <strong>von</strong> der<br />

Flucht, <strong>von</strong> der beschützenden Wärme<br />

einer Hure am Strand <strong>von</strong> Neapel. Appelfeld<br />

durchläuft noch einmal seine<br />

Versuche, sich nach der Ankunft in Palästina<br />

und der Verwundung im Krieg<br />

gegen die Araber seine Identität zu erhalten.<br />

Es ist dies die Persönlichkeit<br />

eines Mannes, der Kleist und Stifter<br />

liest, um den Eltern nahe zu sein, die<br />

Bibel, um sich an seine religiösen Grosseltern<br />

zu erinnern, und Karl Marx, um<br />

auch seine kommunistischen Onkel zu<br />

würdigen.<br />

Vielleicht braucht es ein Leben als<br />

Philosoph, um scheinbar einfach zu<br />

schreiben, so wie er es tut. Ob er immer<br />

noch seine Manuskripte einige Jahre in<br />

die Schublade lege, um sie danach wieder<br />

zu bearbeiten, zu streichen und erst<br />

dann an den Verlag zu übergeben? «Ja,<br />

fünf Jahre müssen sie liegen», sagt er.<br />

Das mache er bis heute, «oder haben Sie<br />

etwa den Eindruck, ich hätte dafür keine<br />

Zeit?», fragt der bald 80-Jährige und<br />

lacht. Dann gehen wir hinauf in den ehemaligen<br />

Salon <strong>von</strong> Frau Tichu, in dem<br />

Aharon Appelfeld in die Intellektuellenszene<br />

<strong>von</strong> Jerusalem eingeführt worden<br />

war. «Diese Leute haben mich auf eine<br />

Art gerettet», sagt er und scheint sie alle<br />

dort sitzen zu sehen in den schweren<br />

Ledersesseln. Irgendwann hat er sich<br />

dann auch getraut mitzureden. Mit Hannah<br />

Ahrendt hat er gestritten, weil ihre<br />

Theorie <strong>von</strong> der Banalität des Bösen<br />

nicht zuträfe. Banal sei das Gute, das<br />

Böse dagegen sei ungemein kreativ. Er<br />

sei eigentlich immer ein Rebell gewesen,<br />

einer, der sich gegen Vereinnahmung<br />

gewehrt habe.<br />

Fiktion ist Wahrheit<br />

Appelfelds nur mit ein paar Strichen<br />

gezeichnete Charaktere haben oft noch<br />

Erde unter den Fingernägeln, sie sind<br />

einfache Leute, eine Prostituierte, ein<br />

Dorfschullehrer, eine Bäuerin, die alle<br />

auf ihre Art fähig sind, über den Rand<br />

der engen Dorfwelt hinauszuschauen.<br />

Appelfeld beschreibt den Verrat einiger<br />

Juden und Nichtjuden und erzählt <strong>von</strong><br />

der Menschlichkeit der anderen.<br />

Vielleicht ist es auch dieser Lebenswille,<br />

der den Mann, der nicht aufhörte<br />

zu schlafen, irgendwann aufwachen<br />

liess. Der Mann, der ein Junge war,<br />

wurde <strong>von</strong> den Überlebenden in Europa<br />

auf ihrer Wanderung nach Palästina<br />

immer weitergetragen, so wie Appelfelds<br />

Vater den Sohn auf einem der<br />

Todesmärsche getragen und geschoben<br />

hatte. Als der Junge Erwin dann in Palästina<br />

ist, begegnet er zum Glück auch<br />

solchen, die ihn so lassen, wie er ist, die<br />

nicht den neuen Juden schaffen wollen,<br />

der blond und blauäugig ist und sich nie<br />

mehr wird demütigen lassen müssen.<br />

Der Ich-Erzähler trifft auf Menschen,<br />

die sich an seinen Vater erinnern und an<br />

dessen literarische Ambitionen, auch an<br />

dessen Schock, als der das erste Mal<br />

Kafka las.<br />

Wenn ihm heute die Kinder und Enkel<br />

der Holocaust-Überlebenden schreiben,<br />

dann ist das natürlich nicht nur Last. Es<br />

ist auch späte Genugtuung für die harte<br />

Zeit, als der literarische Betrieb ihn zwar<br />

ehrte, aber nie ganz akzeptierte, weil der<br />

Rebell sich weigerte, seine Vergangenheit<br />

abzustreifen, so wie die anderen<br />

ihre Lagerkleidung abgelegt hatten.<br />

Appelfeld lächelt, während es an den<br />

Tischen noch lebhafter wird. Da kommen<br />

viele, auch orthodoxe Juden, sie<br />

essen Salat mit viel Knoblauch, Käsekuchen<br />

und Gemüsesuppe. Das Handy<br />

klingelt, die Frau des Autors ist dran. Die<br />

drei Kinder der Appelfelds sind Anwalt,<br />

Literaturwissenschafter und Maler geworden.<br />

Die Enkel, Teenager noch, lesen<br />

die Bücher des Grossvaters. Sie fragen,<br />

was Fiktion sei, ob er all das erlebt habe,<br />

ob er <strong>von</strong> einer Hure vor den Nazis versteckt<br />

wurde oder wie das war, den Cousin<br />

zu finden, dessen Vater konvertierte<br />

und der seine Mitte verlor. Und was<br />

antwortet er den Enkelinnen? «Dass die<br />

Fiktion die Wahrheit ist.» l<br />

Der neue Roman <strong>von</strong><br />

Aharon Appelfeld ist<br />

eine Danksagung an<br />

seine Eltern. Hier ein<br />

Bild aus dem Jahr<br />

2004 in Israel.<br />

29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 5<br />

MICHA BAR AM / MAGNUM

Belletristik<br />

Klassiker Edith Whartons Porträt einer verhinderten<br />

Künstlerin liegt in der deutschen Erstübersetzung vor<br />

Zeiten der Unschuld<br />

Edith Wharton: Ein altes Haus am Hudson<br />

River. Aus dem Amerikanischen <strong>von</strong><br />

Andrea Ott. Manesse, München 2011.<br />

624 Seiten, Fr. 36.90.<br />

Von Pia Horlacher<br />

Jane Austen, Henry James, Edith Wharton<br />

– hätte man vor der Jahrtausendwende<br />

eine Prophezeiung gewagt, welche<br />

Art <strong>von</strong> Literaturverfilmungen auf<br />

das 21. Jahrhundert einstimmen würden,<br />

so wäre man wohl zuletzt auf diese<br />

Namen gestossen. Doch Zufall war es<br />

nicht. Nachdem Martin Scorsese 1993<br />

Whartons «The Age of Innocence», dieses<br />

Sittengemälde aus dem Goldenen<br />

Zeitalter New Yorks, zu einem Meisterwerk<br />

der Leinwand adaptiert hatte,<br />

ahnte man es: Scheinbar altmodische Literatur<br />

kann aktuelle Zeitfragen schärfer<br />

ausleuchten als vieles, was <strong>von</strong> Zeitgenossen<br />

produziert wird. Die Geschichte<br />

<strong>von</strong> der kapitalistischen Gier und deren<br />

Verheerungen wiederholt sich.<br />

Die <strong>Neue</strong>ngländerin aus bestem Haus<br />

mit dem unbestechlichen ethnologischen<br />

Blick auf ihre eigene Gesellschaft,<br />

begann erst mit vierzig zu schreiben –<br />

aus einer unglücklichen Ehe heraus, die<br />

sie oft auf Reisen trieb. Vor allem nach<br />

Europa; in Frankreich liess sie sich nach<br />

ihrer Scheidung nieder, dort liegt sie begraben.<br />

Beides, ihr Unglück und ihre<br />

Weltläufigkeit, sollte ihr viel Stoff bieten<br />

für Romane, die das Ersticken in der<br />

Enge und den Selbstverlust in der Flucht<br />

thematisieren. Vor allem aber den Untergang<br />

einer Gesellschaft, die zwischen<br />

müder Dekadenz und rasender Gier dahinsiecht<br />

und schliesslich in der grossen<br />

François Villon: Das Kleine und das Grosse<br />

Testament. Aus dem Französischen,<br />

mit einem Nachwort <strong>von</strong> Frank-Rutger<br />

Hausmann. Reclam, Leipzig 2011.<br />

145 Seiten, Fr. 11.90.<br />

Von Stefana Sabin<br />

Spätestens durch Brechts Refrain zu<br />

«Nannas Lied» (1939) ist die Frage «Wo<br />

ist der Schnee vom vergangenen Jahr?»<br />

sprichwörtlich geworden. Diese Frage<br />

hatte sich Brecht bei dem bedeutendsten<br />

Dichter des französischen Spätmittelalters<br />

geliehen, nämlich bei François<br />

Villon, dem Meister des parodistischsozialkritischen<br />

Gedichts.<br />

Villons Identität ist – wie diejenige<br />

Shakespeares – unklar. Er soll 1431 in<br />

Paris geboren und Anfang 1463, nach<br />

einem abenteuerlichen Leben, ver-<br />

6 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />

Depression <strong>von</strong> Börsen und Individuen<br />

zerfallen wird.<br />

So auch in ihrem Spätwerk aus dem<br />

Jahr 1929. Im alten Haus am Fluss, das<br />

unbewohnt, aber voller Geister der Erinnerung<br />

vor sich hinmodert, treffen<br />

sich zwei Sprösslinge, die aus parallelen<br />

Welten flüchten. Vance Weston, empfindsamer<br />

Sohn eines erfolgreichen Immobilienhändlers<br />

aus dem Mittleren<br />

Westen, und Halo Spear, intelligente<br />

Tochter einer verarmenden Bildungsbürgerfamilie<br />

aus der Oberschicht New<br />

Yorks. Im alten Haus, im Schatten reich<br />

bestückter Bücherwände und einer untergehenden<br />

Kultur des Geistes entfaltet<br />

sich eine Seelenverwandschaft und eine<br />

noch unerkannte Liebe, die selbst literarische<br />

Früchte tragen wird.<br />

Inspiriert <strong>von</strong> dieser exotischen Lebenswelt<br />

mausern sich Vances vage<br />

künstlerische Ambitionen zur ernsten<br />

Schriftstellerei; gleich sein erster Roman<br />

wird zum Überraschungserfolg. Halo,<br />

seine Türöffnerin in die literarische Gesellschaft<br />

der Ostküste, seine Muse,<br />

seine Lektorin und der eigentliche kreative<br />

Motor, muss es ihrem Geschlecht<br />

gemäss bei der Inspiration und der Arbeit<br />

im Hintergrund bewenden lassen.<br />

Der finanzielle Niedergang ihrer Familie<br />

drängt sie zum Opfer einer Heirat<br />

mit einem reichen Verehrer, in der sie<br />

zunehmend an Lebenskraft verliert.<br />

Das Unglück der beiden nimmt seinen<br />

Lauf. Am Ende dieser «Zeit der Unschuld»<br />

schwinden Vances Illusionen<br />

dahin im jahrelangen Lavieren zwischen<br />

Überheblichkeit und Opportunismus,<br />

zwischen «unmoralisch» in der Werbung<br />

verdientem Geld und bitterer<br />

Armut, während Halos Jugend und Ta-<br />

Die amerikanische<br />

Erzählerin Edith<br />

Wharton erhielt 1921<br />

den Pulitzer-Preis.<br />

Ballade François Villons Vermächtnis in einer frechen und geschmeidigen Neufassung<br />

Ein Vorbild der derben Sozialkritik<br />

schwunden sein. Lange hat man seine<br />

Gedichte autobiografisch gedeutet, aber<br />

inzwischen hat sich die These durchgesetzt,<br />

dass ein Pariser Jurist sich den<br />

Namen des Gauners François Villon zu<br />

eigen machte, um Justiz- und Institutionenschelte<br />

scharfzüngig zu versifizieren.<br />

Wer auch immer Villon war – seine<br />

Frechheit und sein Sprachwitz wurden<br />

traditionsbildend. Die französischen<br />

Symbolisten sahen in ihm den «poète<br />

truand» als Vorläufer des «poète maudit»,<br />

und für die deutschen Expressionisten<br />

wurde die derbe Sozialkritik vorbildlich.<br />

Als Villons Hauptwerk gelten die beiden<br />

«Testamente»: Es sind Gedichtzyklen,<br />

in denen das lyrische Ich ein Vagabund<br />

ist, der sein Leben am Rande der<br />

Gesellschaft beschreibt, über die Pariser<br />

Honoratioren herzieht und die Unmöglichkeit<br />

der reinen Liebe beklagt. «Das<br />

lent in der Düsternis einer traditionellen<br />

Ehe zusehends verblüht. So etwas<br />

wie ein «unhappy Happyend» zeichnet<br />

sich ab – 1932, wird Wharton die Fortsetzung<br />

der Geschichte präsentieren.<br />

Vordergründig ist das ein klassisches<br />

«portrait of the artist as a young man»,<br />

hintergründig das rare Porträt einer jungen<br />

Frau als verhinderte Künstlerin.<br />

Eingebettet in ein Tableau <strong>von</strong> Figuren,<br />

die sich zu einer zeitlosen Satire auf die<br />

Moden und Heucheleien des Kultur-<br />

und Literaturbetriebes versammeln, repräsentieren<br />

die beiden jungen Menschen<br />

eine Epoche der Verschiebungen<br />

zwischen alten und neuen Welten, wie<br />

sie uns, eine Jahrhundertwende später,<br />

durchaus vertraut scheinen. ●<br />

kleine Testament» verbindet Parodien<br />

höfischer Liebeslyrik mit satirischen Legaten<br />

an Amts- und Würdeträger. Nicht<br />

zuletzt die Politikerschelte, die darin<br />

steckt, macht die Verse bis heute aktuell.<br />

«Das grosse Testament» enthält selbstreflexive,<br />

elegische und satirische Verse,<br />

in die ausgeformte Balladen eingestreut<br />

sind – darunter die «Ballade der Frauen<br />

<strong>von</strong> einst», deren Refrain Brecht für<br />

«Nannas Lied» benutzte.<br />

Villons «Testamente» sind voller<br />

Anspielungen auf damalige Ereignisse<br />

und Figuren und in höchstem Mass<br />

sprachspielerisch, so dass Übersetzungen<br />

zum philologisch-ästhetischen<br />

Abenteuer werden. Darauf hat sich<br />

der Freiburger Romanist Frank-Rutger<br />

Hausmann eingelassen und eine rhythmisierte<br />

deutsche Fassung geschaffen,<br />

die die Frechheit und die Geschmeidigkeit<br />

des Originals erhält. ●<br />

LEBRECHT MUSIC & ARTS

Roman Der deutsche Schriftsteller Karl-Heinz Ott zeichnet das Leben Rousseaus fulminant nach<br />

Er stürzte sich in die Wirren<br />

seiner Epoche<br />

Karl-Heinz Ott: Wintzenried. Hoffmann<br />

und Campe, Hamburg 2011. 207 Seiten,<br />

Fr. 30.50.<br />

Von Martin Zingg<br />

Ohne ihn wäre alles anders gekommen.<br />

Ohne Wintzenried hätte der junge Jean-<br />

Jacques Rousseau seinen Platz im Herzen<br />

und im Bett <strong>von</strong> «Mama» nicht verloren:<br />

Es wäre ihm erspart geblieben, in<br />

die weite Welt hinaus zu ziehen und sich<br />

in Unternehmungen zu stürzen, deren<br />

Ende nicht abzusehen war.<br />

«Mama» ist Madame de Warens. Bei<br />

ihr, der dreizehn Jahre Älteren, kommt<br />

der junge Jean-Jacques im Alter <strong>von</strong><br />

sechzehn Jahren unter. Hinter ihm liegen<br />

schwierige Zeiten. Seine Mutter ist<br />

im Kindbett gestorben: «Ich kostete<br />

meiner Mutter das Leben, und meine<br />

Geburt war mein erstes Unglück»,<br />

schreibt er später. Sein Vater hat sich<br />

wieder verheiratet, die Lehrzeit in Genf<br />

war freudlos. Bei «Mama» wird er, <strong>von</strong><br />

einigen Reisen unterbrochen, lange<br />

Jahre des Glücks verbringen. Allerdings<br />

verlangt «Mama» gleich zu Beginn, dass<br />

er, der calvinistisch aufgewachsen ist,<br />

zum Katholizismus übertritt Ω Madame<br />

de Warens bekommt für ihre Bemühungen<br />

Geld <strong>von</strong> der katholischen Kirche.<br />

Ihr junger Zögling und Geliebter, das<br />

muss sie bald erkennen, ist anstrengend,<br />

empfindlich, oft krank und scheut jede<br />

Anstrengung. Als er <strong>von</strong> einem Kuraufenthalt<br />

in Montpellier zurückkehrt, hat<br />

«Mama» einen neuen Geliebten: Wintzenried,<br />

<strong>von</strong> Beruf Perückenmacher.<br />

Jean-Jacques muss den Haushalt verlassen.<br />

Eine Kränkung für immer.<br />

Von Ehrgeiz getrieben<br />

In «Wintzenried» erzählt Karl-Heinz<br />

Ott die Geschichte <strong>von</strong> Jean-Jacques<br />

Rousseau, die Geschichte eines Mannes,<br />

der zunächst unschlüssig durchs Leben<br />

dümpelt. Eine Ausbildung hat er nicht,<br />

<strong>von</strong> vielem bloss ungefähre Vorstellungen,<br />

eigentlich kann er noch nichts. In<br />

seinen Phantasien jedoch könnte er<br />

alles werden: Komponist, Pfarrer, Diplomat.<br />

Einen Versuch als Komponist wagt<br />

er in Lausanne, wo er sich sehr kokett<br />

als Musiker präsentiert und den Auftrag<br />

bekommt, ein Menuett zu komponieren.<br />

Dessen öffentliche Aufführung wird zur<br />

Blamage. Und weil er mit dem Notensystem<br />

nicht zurechtkommt, beschliesst<br />

er kurzerhand, ein neues zu erfinden,<br />

eines, das nur mit Zahlen operiert. Das<br />

wird dann die nächste Blamage.<br />

Mit seiner Erfindung im Gepäck<br />

macht er sich auf nach Paris. Er will anerkannt,<br />

berühmt werden. Er lernt Diderot<br />

kennen, der gerade ein grosses Projekt<br />

wälzt, die «Encyclopédie», aber der<br />

geplante Aufstieg will nicht gelingen Ω<br />

bis er realisiert, dass er Zugang finden<br />

muss zu einem der Pariser Salons, die<br />

<strong>von</strong> resoluten und einflussreichen<br />

Damen geführt werden.<br />

Eine dieser Damen verschafft ihm Arbeit.<br />

In Venedig wird er Sekretär des<br />

französischen Botschafters, nun glaubt<br />

er sich auf dem Weg zur Diplomatenkarriere.<br />

Es kommt anders. Zwar scheint er<br />

gute Briefe schreiben zu können, aber er<br />

ist überheblich, aufbrausend und korrupt.<br />

Und er hat ein Talent, die Gunst<br />

des Augenblicks zu versäumen und sich<br />

hinterher darüber zu ärgern.<br />

Kritiker des Fortschritts<br />

Karl-Heinz Ott lenkt seinen Rousseau<br />

sehr geschickt und immer unterhaltsam<br />

durch die biografisch verbürgten Stationen,<br />

aber er präsentiert keine Biografie,<br />

nennt keine Jahreszahlen und hält kein<br />

Philosophieseminar. Er zeigt seinen<br />

Jean-Jacques gleichsam <strong>von</strong> hinten, als<br />

den oft Verzweifelten, Suchenden, <strong>von</strong><br />

Grössenwahn und Verfolgungsängsten<br />

Geplagten. Als Erotomanen, der sich<br />

ständig in Frauen verliebt und sich<br />

durch Onanieren vor deren Nähe<br />

schützt. Als einen, den viele Zufälle voranbringen<br />

und Vorbehalte bremsen.<br />

Als Rousseau in Paris vom Preisausschreiben<br />

einer Akademie erfährt, beschliesst<br />

er, daran teilzunehmen. Es geht<br />

um die Frage, ob der Fortschritt der Wissenschaften<br />

und Künste unsere Sitten<br />

Jean-Jacques<br />

Rousseau (1712–1778)<br />

mit «Mama», seiner<br />

ersten Geliebten,<br />

Madame de Warens,<br />

in Annecy.<br />

verfeinert oder verdorben habe. Als er<br />

Diderot da<strong>von</strong> erzählt, rät ihm dieser,<br />

den Fortschritt nicht zu rühmen: Loben<br />

sei bloss langweilig. Kritik am Fortschritt<br />

hingegen werde auffallen. Diderot,<br />

der das als Spiel auffasst und selber<br />

kein Wort da<strong>von</strong> glaubt, diktiert ihm<br />

auch gleich die ersten paar Sätze. Rousseau<br />

muss sich anfänglich überwinden,<br />

den Faden weiterzuspinnen.<br />

Mit seiner furiosen Kritik an den Folgen<br />

des Fortschritts wird Rousseau den<br />

ersten Preis gewinnen, und damit hat er<br />

auch sein lebenslängliches Thema. Er<br />

wird ein einfaches, aber ziemlich turbulentes<br />

Leben führen, zusammen mit seiner<br />

Geliebten Thérèse, und er wird sich<br />

konsequenterweise mit den führenden<br />

Aufklärern verkrachen. Viele Adlige<br />

wiederum suchen bei ihm, der alle seine<br />

fünf Kinder im Waisenhaus abgeliefert<br />

hat, Rat in Fragen der Erziehung.<br />

In seinem grandiosen Roman zeichnet<br />

Ott eine höchst interessante, <strong>von</strong><br />

Widersprüchen geprägte Figur. Dass sie<br />

<strong>von</strong> belegbaren Daten gestützt wird, ist<br />

hier zweitrangig. Interessanter ist das<br />

Bild eines Menschen, der sich buchstäblich<br />

ins Gewühl seiner Epoche stürzt<br />

und seine tragische Zerrissenheit auf<br />

skandalöse Weise auslebt Ω und in vielem<br />

aus dem Rahmen eben dieser Epoche<br />

fällt. Otts Roman erzählt damit, indirekt<br />

und mit leichter Hand, auch <strong>von</strong><br />

den Bedingungen, unter denen das <strong>Neue</strong><br />

entsteht. Es sind oft krumme Wege.●<br />

29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 7<br />

SCALA ARCHIVES

Belletristik<br />

Roman Das preisgekrönte Werk <strong>von</strong> Youssef Ziedan<br />

erzählt vom bewegten Leben eines Geistlichen aus dem<br />

fünften Jahrhundert<br />

Stachel im Fleisch<br />

eines christlichen<br />

Mönchs<br />

Youssef Ziedan: Azazel. Aus dem<br />

Arabischen <strong>von</strong> Larissa Bender.<br />

Luchterhand, München 2011. 448 Seiten,<br />

Fr. 32.90.<br />

Von Susanne Schanda<br />

Schon der Titel ist für die religiöse Leserschaft<br />

eine Provokation: «Azazel»<br />

heisst im Alten Testament wie im Koran<br />

Satan, gefallener Engel oder auch Sündenbock.<br />

Er spielt die treibende Rolle in<br />

Youssef Ziedans preisgekröntem Roman<br />

und ist zugleich der Stachel im Fleisch<br />

des ägyptischen Mönchs Hypa. Ketzerisch<br />

fragt Azazel den <strong>von</strong> Glaubenszweifeln<br />

gepeinigten Mönch: «Hat Gott<br />

den Menschen erschaffen oder umgekehrt?»<br />

Der Autor Youssef Ziedan beschäftigt<br />

sich als Philosoph, Sufismus-Forscher<br />

und Direktor der Handschriftenabteilung<br />

der Bibliothek <strong>von</strong> Alexandria seit<br />

Jahrzehnten mit alten Schriften. Nach<br />

etlichen wissenschaftlichen Büchern<br />

hat er für seinen zweiten Roman «Azazel»<br />

2009 den Arabischen Bookerpreis<br />

erhalten. In Ägypten löste der Roman<br />

einen Sturm der Entrüstung aus und<br />

wurde zum Bestseller. Mehrere Bischöfe<br />

der Koptisch-Orthodoxen Kirche warfen<br />

Ziedan vor, den christlichen Glauben<br />

zu verunglimpfen, sprachen ihm als<br />

Muslim das Recht ab, über das Christentum<br />

zu schreiben, und forderten ein<br />

Verbot des Buches – erfolglos.<br />

Löste Kontroverse aus<br />

Auch muslimische Geistliche ereifer ten<br />

sich über den Roman, in dem ein junger<br />

Mönch zwischen der asketischen Hingabe<br />

an den Glauben und seinen körperlichen<br />

Begierden hin und her gerissen<br />

wird. Zwar hat die Kontroverse dem<br />

Buch zusätzliche Popularität verschafft.<br />

Dennoch bedauert der Autor im Gespräch<br />

die Angriffe: «Es ist absurd, mir<br />

vorzuwerfen, dass ich das Christentum<br />

schlecht mache. Mein Roman richtet<br />

sich gegen keine Kirche, sondern gegen<br />

die Haltung, im Namen der Religion<br />

Gewalt auszuüben. Er thematisiert das<br />

Menschsein in seiner Vielfalt <strong>von</strong> Fühlen,<br />

Denken, Glauben, Zweifeln und<br />

Sehnen.»<br />

Youssef Ziedan hat seine Geschichte<br />

in der frühchristlichen Zeit in Ägypten,<br />

Palästina und Syrien angesiedelt, als die<br />

Kirche <strong>von</strong> theologischen Kontroversen<br />

8 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />

und Machtkämpfen erschüttert wurde.<br />

Erzähler ist der Mönch Hypa, angetrieben<br />

<strong>von</strong> Azazel, einer schillernden, lockenden<br />

sowie irritierenden Figur, die<br />

er zuerst entrüstet zum Schweigen bringen<br />

will, schliesslich aber als innere<br />

Stimme erkennt. Auf 30 Pergamentrollen<br />

schreibt er seine Erinnerungen nieder,<br />

gequält <strong>von</strong> Schuldgefühlen und um<br />

seinen Glauben ringend. Hypa stammt<br />

aus einem Dorf im südlichen Ägypten,<br />

wo an der Schwelle zum fünften Jahrhundert<br />

noch der Glaube an die alten<br />

ägyptischen Götter herrscht. Als junger<br />

christlicher Mönch studiert er Medizin<br />

und bricht dann auf gegen Norden. Im<br />

kosmopolitischen und intriganten Alexandria<br />

lässt er sich <strong>von</strong> der schönen Oktavia<br />

zur Lust verführen und beinahe um<br />

den Verstand bringen. Als mindestens<br />

so sündhaft gelten der Kirche allerdings<br />

die Vorträge der heidnischen Philosophin,<br />

Astronomin und Mathematikerin<br />

Hypatia, denen er fasziniert lauscht.<br />

Entsetzt und machtlos muss er mit ansehen,<br />

wie die Gelehrte <strong>von</strong> einem christlichen<br />

Mob angegriffen und zu Tode<br />

geschleift wird.<br />

Brennend aktuell<br />

Der Schock dieser Gewalttat im Namen<br />

des Christentums wird zum Wendepunkt,<br />

vertreibt ihn aus Alexandria, vorerst<br />

nach Jerusalem und <strong>von</strong> dort weiter<br />

in ein abgelegenes Kloster auf einem<br />

Hügel nördlich <strong>von</strong> Aleppo. Hier will er<br />

sich nach seiner abenteuerlichen Wanderschaft<br />

mit nur 33 Jahren der Welt entziehen,<br />

sich dem Studium und seinem<br />

Kräutergarten widmen und als Arzt den<br />

notleidenden Menschen helfen. Doch es<br />

kommt anders.<br />

Der Roman erzählt die Ereignisse<br />

nicht chronologisch, sondern folgt den<br />

Erinnerungssprüngen des Mönches. Gerade<br />

dessen innere Auseinandersetzung<br />

lässt uns als Lesende mitfiebern und<br />

atemlos weiterblättern, als würde sich<br />

das Geschehen hier und jetzt vor unseren<br />

Augen abspielen. Youssef Ziedan<br />

erzählt auf der Folie der Geschichte<br />

einen modernen Entwicklungsroman<br />

<strong>von</strong> brennender Aktualität. Ein Vergleich<br />

mit dem amerikanischen Thriller<br />

«Da Vinci Code» bietet sich an, greift<br />

aber zu kurz. «Azazel» ist keine leichte<br />

Kost, sondern ein philosophischer<br />

Roman, der sich mit arabischer Theologie,<br />

Moral und der Selbstverantwortung<br />

des Einzelnen auseinandersetzt. Er ist<br />

Youssef Ziedan sucht<br />

in seinem Roman nach<br />

dem Licht im Dunkeln.<br />

Koptischer Mönch<br />

im Kloster <strong>von</strong> Wadi<br />

Natrun in Ägypten.<br />

«mit Blut, Schweiss und Tränen geschrieben»,<br />

wie der Autor sagt. Umso<br />

mehr freut es ihn, dass der Roman gerade<br />

bei jungen Lesern so gut ankommt. In<br />

Ägypten hat inzwischen sein jüngster<br />

historischer Roman das Buch «Azazel»<br />

<strong>von</strong> der Spitze der Bestsellerlisten verdrängt.<br />

Der Autor wird bei seiner Arbeit<br />

<strong>von</strong> einem aufklärerischen Impuls getrieben:<br />

«Ich habe bereits 55 Bücher geschrieben,<br />

und immer mit dem Anspruch,<br />

Licht ins Dunkel zu bringen,<br />

Verständnis für unser kulturelles Erbe<br />

zu wecken.» Sein Arbeitsplatz, die geschichtsträchtige<br />

Bibliothek <strong>von</strong> Alexandria,<br />

wurde einst <strong>von</strong> Cäsar angezündet<br />

und vor rund zehn Jahren in Zusammenarbeit<br />

mit der Unesco wieder errichtet,<br />

mit Blick aufs Mittelmeer.<br />

«Wozu haben wir die Bibliothek wieder<br />

aufgebaut, wenn nicht, um aufzuklären?»<br />

fragt Youssef Ziedan. ●<br />

ANDREA PISTOLESI / TIPS / BILDAGENTUR ONLINE

Briefwechsel Die beiden österreichischen Autoren Joseph Roth und Stefan Zweig tauschten sich<br />

über persönliche Probleme und Schriftstellerkollegen aus<br />

«Roosevelt ist ein Schwindler»<br />

«Jede Freundschaft mit mir ist<br />

verderblich». Joseph Roth und Stefan<br />

Zweig. Briefwechsel 1927–1938. Hrsg.<br />

Madeleine Rietra. Wallstein,<br />

Göttingen 2011. 623 Seiten, Fr. 53.90.<br />

Von Arnaldo Benini<br />

Ein Briefwechsel mit eher wenigen Briefen<br />

legt selten Zeugnis für eine Existenz<br />

ab. Genau dies jedoch ist der Fall bei Joseph<br />

Roth und seiner elfjährigen Korrespondenz<br />

mit Stefan Zweig. Der Band<br />

enthält 219 Briefe <strong>von</strong> Roth, 49 Antworten<br />

Zweigs, einige Briefe zwischen Roth<br />

und Zweigs Ehefrau Friderike, Ausschnitte<br />

<strong>von</strong> 58 Briefen mit Bezug auf<br />

Roth, fast alle <strong>von</strong> Stefan und Friderike<br />

Zweig an Bekannte gerichtet, sowie<br />

Zweigs Nachruf auf den 1939 verstorbenen<br />

Freund. Ein Kommentar und ein<br />

historisch-biografisches Nachwort vervollständigen<br />

das hervorragend edierte<br />

Werk. Allerdings ist nur ein Bruchteil<br />

des Briefwechsels der Jahre 1927 bis 1938<br />

erhalten, die Roth und Zweig teilweise<br />

im Exil verbrachten. Im Exil Verfasstes<br />

geht leicht verloren, weil die Geflohenen<br />

nur das Nötigste mitnehmen – und<br />

Roth reiste pausenlos «nur mit drei Koffern»<br />

durch ganz Europa.<br />

«Ich bin entsetzt» schreibt er im Juli<br />

1933 an Zweig, «ich habe kein einziges<br />

meiner Bücher.» Roth richtet seine Briefe<br />

an den «sehr verehrten und sehr lieben<br />

Stefan Zweig», ohne den 13 Jahre<br />

Älteren und viel Bekannteren je zu<br />

duzen. Von einigen Ausnahmen abgesehen,<br />

greifen die beiden Autoren kaum<br />

politische und kulturelle Themen auf.<br />

Roths Briefe an den geduldigen und<br />

grosszügigen Zweig sind eine Litanei an<br />

Klagen über familiäres Unglück und<br />

über «unsägliche Peinlichkeiten», verursacht<br />

meist durch den Alkohol, der<br />

das erzählerische Talent bedroht und<br />

die Honorare hinwegspült. Der Ton ist<br />

jeweils ultimativ: Zweig muss sofort antworten,<br />

er muss «Geld telegraphisch<br />

anweisen», weil Roth sonst verhungern<br />

oder der Lynchjustiz der Gläubiger anheimfallen<br />

würde, er muss sich bei<br />

einem Verleger sofort für ein Buch einsetzen,<br />

das Roth, wie sich später herausstellt,<br />

bereits einem anderen abgetreten<br />

hat. Roth ist für die erbrachten Dienste<br />

zwar dankbar, aber wenn Zweig nicht<br />

reagiert, überschüttet er ihn mit Verachtung<br />

oder schreibt ihm, um ihn zu verletzen.<br />

Er ist sich bewusst, dass er die<br />

Beziehung missbraucht: «Jede Freundschaft<br />

mit mir ist verderblich.»<br />

Die Geduld des Wiener Aristokraten<br />

Zweig jedoch ist unendlich. 1934 schreibt<br />

er einer Freundin, es sei «furchtbar<br />

schwer» mit Roth. Er sehe «keinen Ausweg<br />

mehr», weil ihn «der Alkohol ganz<br />

unterhöhlt». Die Freundschaft dauerte<br />

bis zu Roths Tod 1939. Dessen Urteile<br />

über Kollegen sind <strong>von</strong> Ressentiments<br />

geprägt und meist masslos: Thomas<br />

Mann «ist einfach naiv und dem eigenen<br />

Talent geistig nicht gewachsen». «Die<br />

Geschichten Jaakobs» haben ihn «direct<br />

angewidert. Es ist eine Schande, eine<br />

Schamlosigkeit». Am 31. August 1933 ist<br />

er sicher, dass der «Usurpator der Objektivität»<br />

Thomas Mann imstande sei,<br />

sich «mit Hitler auszusöhnen». Bei<br />

René Schickele liegt «Feigheit» vor,<br />

beim «Krakehler» (sic) Döblin «irritierender<br />

Infantilismus», und Romain Rolland<br />

ist «ein falscher Prophet».<br />

Beide Briefpartner sind überzeugte<br />

antizionistische Juden. Roth schreibt<br />

1935 an Zweig: «Die Zionisten stehen<br />

den Nazis sehr nahe.» Roosevelt ist für<br />

ihn «ein Schwindler, ein grosser Gauner,<br />

ein Gangster». Das sind Beispiele einer<br />

innerhalb der deutschen Emigration<br />

häufigen Aggressivität, oft in der meisterhaften<br />

Sprache verfasst, die man aus<br />

Roths Romanen und Erzählungen kennt.<br />

Anders als Zweig hatte Roth bereits kurz<br />

Entschleunigung Die Kehrseite der Moderne<br />

Dass unser Leben immer hektischer wird, erfahren<br />

wir täglich. Dass wir gerne mehr Ruhe hätten, ohne<br />

auf Schnelligkeit verzichten zu müssen, wissen wir<br />

auch. Hussein Chalayan zeigt uns, wie das Paradox<br />

aussehen könnte. In einer Videoinstallation lässt der<br />

1970 auf Zypern geborene Künstler eine Frau mit<br />

Hochgeschwindigkeit <strong>von</strong> London nach Istanbul<br />

reisen. Ganz entspannt sitzt sie in einer Kapsel, isst<br />

gelegentlich etwas oder lässt Badewasser einlaufen.<br />

Die Landschaft saust an ihr vorbei. Ausser hin und<br />

wieder einem Atomkraftwerk ist nichts zu erkennen.<br />

Im Moment äusserster Ruhe wird das Aussen zur<br />

Staffage. Die Zeitreise gehört seit Jules Verne zur<br />

Moderne, Hollywood hat das Thema ausgeschlachtet.<br />

Spätestens seit 1776 James Watt die erste<br />

Dampfmaschine installiert hat, gilt Geschwindigkeit<br />

nach Hitlers Machtergreifung keine<br />

Zweifel, dass ein Krieg bevorstehe. Gemeinsam<br />

mit Thomas Mann gehörte er<br />

zu den wenigen, die zu jener Zeit über<br />

ein sicheres Gefühl für die Realität verfügten.<br />

Zweig dagegen ist auffällig zurückhaltend<br />

und beschränkt sich auf<br />

Trost und Empfehlungen: Sein Freund<br />

solle dem Alkohol abschwören, so wie<br />

Zweig auf seine täglich 20 Zigarren verzichtet<br />

hat, und nicht überreizt gegen<br />

alles und alle schwadronieren. Vergeblich<br />

– die gut gemeinten Ratschläge vermögen<br />

gegen die Verzweiflung des<br />

Freundes nichts auszurichten. Zweig<br />

stand Roth sehr nahe und hat ihn aufrichtig<br />

bemitleidet. Es fehlte ihm aber<br />

die Überzeugungskraft, dem Freund<br />

entscheidend zu helfen. Der Briefwechsel<br />

zwischen Roth und Zweig widerspiegelt<br />

die Tragödie <strong>von</strong> Roths Leben – mit<br />

Intermezzi einer opera buffa. ●<br />

als Inbegriff <strong>von</strong> Fortschritt und Zukunft. Die Futuristen<br />

haben sie vor dem Ersten Weltkrieg gefeiert,<br />

Skeptiker wie Jean Tinguely haben sie ein paar<br />

Jahrzehnte später mit sanfter Ironie hinterfragt.<br />

Seine Maschinen laufen leer und machen einen<br />

Höllenlärm. Das Widerspiel <strong>von</strong> Ruhebedürfnis und<br />

Beschleunigungssehnsucht wird in dem Band, der<br />

eine Ausstellung im Kunstmuseum Wolfsburg<br />

begleitet (bis 9. 4.), in seinen vielen Kapiteln <strong>von</strong> der<br />

Romantik an ausdrucksstark aufgefächert. Die<br />

Kunstgeschichte lässt sich auch unter diesem Aspekt<br />

betrachten. Aus dem Dilemma unserer Wünsche<br />

werden wir allerdings nicht entlassen. Gerhard Mack<br />

Markus Brüderlin (Hrsg.): Die Kunst der<br />

Entschleunigung. Hatje Cantz, Ostfildern 2011.<br />

260 Seiten, 402 Abbildungen, Fr. 66.50.<br />

29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 9

Belletristik<br />

Autobiografischer Roman Ein niederländischer Autor setzt seinem Sohn ein Denkmal<br />

Wenn Literatur<br />

zur Trösterin wird<br />

A. F. Th. van der Heijden: Tonio.<br />

Ein Requiemroman. Aus dem<br />

Niederländischen <strong>von</strong> Helga <strong>von</strong><br />

Beuningen. Suhrkamp, Berlin 2011.<br />

671 Seiten, Fr. 26.90.<br />

Von Sieglinde Geisel<br />

Von der Trauer um einen geliebten<br />

Menschen bleibt niemand verschont,<br />

auch nicht die Schriftsteller. Mit<br />

«Tonio» hat der niederländische Autor<br />

A. F. Th. van der Heijden seinem Sohn<br />

ein Denkmal gesetzt: Am frühen Morgen<br />

des 23. Mai 2010 verunfallte Tonio in<br />

Amsterdam mit dem Velo, am gleichen<br />

Tag starb er, noch nicht 22-jährig. «Solange<br />

die Literatur den Tod nicht zu<br />

überwinden vermag, hat sie nach meiner<br />

Auffassung die Rolle (Funktion)<br />

einer Trösterin bei allen Todesängsten.»<br />

Diese Zeilen <strong>von</strong> 1981 stammen aus<br />

einem Band mit Notizen aus dem Alltag.<br />

Nun stellt van der Heijdens «Requiemroman»<br />

die Rolle der Literatur als Trösterin<br />

auf die Probe.<br />

Diffuse Lichtgestalt<br />

«Wenn ich es (…) jetzt schreibe, schon<br />

in diesem Sommer, wird es ein Bericht<br />

<strong>von</strong> innen (…), direkt aus der Gefühlsverwirrung<br />

heraus … Das Schreiben<br />

wird dann zu einem Teil des Ringens,<br />

und umgekehrt.» Ende Mai, eine Woche<br />

nach Tonios Tod, hat van der Heijden<br />

mit dem Buch begonnen, so erfährt man<br />

gegen Ende der 671 Seiten. Er habe seinem<br />

Gedächtnis freien Lauf gelassen<br />

und dieses Material dann «in einer<br />

Struktur untergebracht, die in etwa der<br />

eines Romans gleicht» – mit dem Ziel,<br />

seinen Sohn «in Prosa lebendig zu erhalten».<br />

Die strenge äussere Form, in der<br />

die Aufzeichnungen komponiert sind,<br />

erweckt den Eindruck, das Chaos der<br />

Gefühlsverwirrung lasse sich in eine<br />

Ordnung bannen – als wäre das eigene<br />

Leben, der eigene Schmerz ein Romanstoff,<br />

über den der Autor verfügen könnte,<br />

der am «Schwarzen Pfingstsonntag»<br />

aus seiner Ruhe gerissen wurde. Zwei<br />

Polizisten melden, Tonio liege «in kritischem<br />

Zustand» im Operationssaal. Der<br />

Bericht über die folgenden quälenden<br />

Stunden wird nun mit weiteren Zeitebenen<br />

verflochten: mit Erinnerungen an<br />

das Kind Tonio, Gesprächen mit seinen<br />

Freunden über den letzten Tag, Versuchen,<br />

den Unfall zu rekonstruieren, Reflexionen<br />

über Schuldgefühle.<br />

Stolz signiert der achtjährige Tonio<br />

bei Lesungen die Bücher seines Vaters.<br />

Später macht er sich über dessen Arbeitswut<br />

lustig: «Bist du schon bei zehn<br />

Seiten pro Tag?» – «Fünf sind das Minimum<br />

(…). Sechs, sieben sind machbar.<br />

Acht ist ein Supertag», so die Antwort.<br />

10 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />

A. F. Th. van der<br />

Heijden verarbeitet<br />

seine Trauernotizen<br />

über den bei<br />

einem Velounfall<br />

verstorbenen Sohn zu<br />

einem Requiem.<br />

Zum Streit kam es nie, auch später nicht.<br />

Tonio erscheint als eine Lichtgestalt, die<br />

undeutlich bleibt, ebenso wie seine<br />

Mutter Mirjam.<br />

Wie privat ist dieser Requiemroman?<br />

Bisweilen blättert man in einem literarischen<br />

Familienalbum, das einen nichts<br />

anzugehen scheint, doch in der nächsten<br />

Szene ist man unmittelbar berührt.<br />

Mit den Eltern stehen wir am Spitalbett<br />

des sterbenden Sohns. «Er schlief nicht,<br />

und er war auch noch nicht aus dem<br />

Traum erwacht, der das Leben war.»<br />

Wenn van der Heijden nicht nur seinen<br />

eigenen Schmerz erforscht, sondern das<br />

Wesen der Trauer überhaupt, ist nichts<br />

mehr privat. «Ich lief umher wie ein bis<br />

ins Mark betrogener Liebhaber, in dem<br />

die Liebe immer noch wächst und<br />

wächst.» «Wir liessen den Nerv frei liegen<br />

und erzwangen so den Schmerz, der<br />

uns mit Tonio verband.»<br />

Neben solchen Sätzen begegnet man<br />

in diesem offenbar schnell geschriebenen<br />

Buch allerdings auch Phrasen aus<br />

dem Allgemeinwortschatz des Trauerns.<br />

«In Tonios Tod kann ich keinerlei<br />

Ziel, keinerlei Sinn entdecken.» Auch<br />

Mirjam findet keine eigenen Worte für<br />

den Schmerz: «So schrecklich … so<br />

schrecklich, dass ich ihn nie mehr sehen<br />

werde.» Das sind Sätze, wie sie jeder<br />

sagen könnte, und deshalb bleiben sie in<br />

der Literatur ohne Wirkung. Der sprachliche<br />

Übermut wiederum, der in den<br />

ausgreifenden Romanzyklen van der<br />

Heijdens so kraftvoll daherkommt, erzeugt<br />

hier, wo es um sein eigenes Leid<br />

geht, grell verunglückte Sätze. «Der gestorbene<br />

Tonio ruht unausweichlich<br />

schwer und reglos in der wimmernden<br />

Hängematte meiner Aufmerksamkeit.»<br />

Berührend ehrlich<br />

Welchen Massstab soll man an diese<br />

Tagebuch-Notizen in Romanform anlegen?<br />

Man ist berührt <strong>von</strong> der Ehrlichkeit,<br />

mit der van der Heijden seine Trauer<br />

mitteilt – umso mehr jedoch schmerzen<br />

die vielen Sätze, die dem Floskelhaften,<br />

Alltäglichen verhaftet sind. «Diese<br />

Notizen haben KEINEN LITERARI-<br />

SCHEN ANSPRUCH, die jetzigen nicht<br />

und auch nicht die zurückliegenden», so<br />

hiess es in der Notiz-Sammlung «Engelsdreck».<br />

Auch «Tonio» besteht aus<br />

Alltagsnotizen, allerdings aus einem<br />

Alltag im Ausnahmezustand. Es sei ihm<br />

nicht gelungen, zum Kern dessen vorzudringen,<br />

was wirklich passiert sei, notiert<br />

van der Heijden nach einem Besuch<br />

bei seinem Bruder. Diesen Eindruck hat<br />

man auch nach der Lektüre: Der Plauderton,<br />

der über weite Strecken herrscht,<br />

nimmt den Ereignissen ihr Gewicht.<br />

Man hat dieses dicke Buch nicht nur<br />

überraschend schnell gelesen, man hat<br />

es auch «gern» gelesen. Doch dies ist<br />

das falsche Kompliment. Was fehlt, ist<br />

jener Trost, den Literatur zu geben vermag,<br />

wenn sie den Schmerz durch Sprache<br />

verwandelt. ●<br />

ROBERT RIZZO / HOLLANDSE HOOGTE / LAIF

Roman Unspektakulärer Alltag,<br />

klischeehaft geschildert<br />

Eine alte Dame<br />

gerät in Wut<br />

PETER PEITSCH<br />

Stewart O'Nan: Emily, allein. Aus dem<br />

Amerikanischen <strong>von</strong> Thomas Gunkel.<br />

Rowohlt, Hamburg 2011. 352 Seiten,<br />

Fr. 30.50.<br />

Von Simone <strong>von</strong> Büren<br />

Betagte Protagonisten, gebrechlich, vergesslich<br />

und kompliziert, gibt es in der<br />

Literatur wenige. Bei Stewart O’Nan, der<br />

Thriller schreibt und sich gerne mit dramatischen<br />

Stoffen befasst, erwartet man<br />

sie schon gar nicht. Doch nun hat der<br />

Amerikaner mit «Emily, allein» einen<br />

Roman über eine alte Frau geschrieben,<br />

deren «Leben keine dringende oder notwendige<br />

Angelegenheit mehr» ist.<br />

Emily ist über achtzig und seit Jahren<br />

verwitwet, eine pflichtbewusste Dame,<br />

die viel erwartet und leicht enttäuscht<br />

wird – etwa wenn Kinder und Enkel zu<br />

früh abreisen und keine Dankesbriefe<br />

schreiben. Ihr Leben besteht aus langen<br />

Hunde spaziergängen, Frühgottesdiensten<br />

und dem Ausschneiden <strong>von</strong> Rabattgutscheinen.<br />

O’Nan beschreibt Emilys unspektakulären<br />

Alltag gewissenhaft und in nüchternem<br />

Stil. Das Irritierende dabei ist,<br />

dass er Dinge behauptet, anstatt sie<br />

sichtbar zu machen: Der Drittpersonerzähler<br />

beschreibt eine Frau, die zu<br />

Hause gerne klassische Musik hört und<br />

in Fotoalben blättert, sagt dann aber,<br />

dass sie sich in ihrem Haus «klaustrophobischen<br />

Gedanken ausgeliefert»<br />

fühlt. Er zeigt uns eine unscheinbare<br />

Dame, höflich und angepasst, sagt aber,<br />

sie habe schlimme Wutanfälle. Und statt<br />

ihre Empfindungen zu beschreiben, legt<br />

er ihr Sentenzen in den Mund: Angesichts<br />

des Todes «in Hysterie zu verfallen<br />

hatte keinen Sinn».<br />

Was der 50-jährige Autor vorlegt, ist<br />

ein Klischee <strong>von</strong> Alter. Auf den 350 Seiten<br />

kommt alles vor, was man mit dem<br />

Alltag einer betagten Frau assoziiert:<br />

Vergesslichkeit, Angst vor Stürzen<br />

«beim Auffüllen des Vogelhäuschens»,<br />

das Wählen der republikanischen Partei<br />

auch nach Bush, Schlaflosigkeit, Abhängigkeit<br />

<strong>von</strong> Nachbarn, Fixiertsein auf<br />

ein Haustier, Hang zu Paranoia, Arztbesuche,<br />

Testamentschreiben, Beerdigungen,<br />

verklärte Erinnerungen.<br />

Es fehlen die unerwarteten Einzigartigkeiten,<br />

die eine Figur lebendig<br />

machen. Nur Ansätze dazu<br />

sind zu erkennen: Etwa<br />

wenn Emily merkt, dass<br />

man ihr in ihren geliebten<br />

viktorianischen Filmen<br />

die Nebenrolle<br />

der schrulligen Alten<br />

geben würde, während<br />

sie sich selber<br />

immer noch in der<br />

Hauptrolle sieht. ●<br />

Kurzkritiken Belletristik<br />

Katharina Hacker: Eine Dorfgeschichte.<br />

S. Fischer, Frankfurt 2011. 127 Seiten,<br />

Fr. 25.90.<br />

Über der bürgerlichen Kindheit liegt die<br />

Trägheit der Sonntagnachmittage und<br />

der Sommer auf dem Land. Bei der<br />

44-jährigen Katharina Hacker, deutsche<br />

Buchpreisträgerin («Die Habenichtse»,<br />

2006), sind es die Sommer, welche die<br />

gebürtige Frankfurterin mit ihrer Familie<br />

in einem Odenwalder Dorf zubrachte.<br />

In ihrem schmalen Buch gibt sie weniger<br />

eine titelgebende «Geschichte»<br />

wieder als atmosphärische Erinnerungspassagen:<br />

Arier-Dokumente im Estrich,<br />

Hitze, Gewitter, die wilde Fantasie der<br />

drei Geschwister, Dorfdeppen, die verehrte<br />

Grossmutter. Die Autorin erzählt<br />

aus der Gegenwart heraus, das Autobiografische<br />

kryptisch verneinend. Wozu?<br />

Das verschleiernd Märchenhafte im<br />

Ton, in der Syntax bleibt und damit die<br />

Stimmung, die einen einhüllt wie ein<br />

samtenes Futteral. Oder wie die Langeweile<br />

eines Sommers auf dem Land.<br />

Regula Freuler<br />

Friedrich Achleitner: Iwahaubbt. Gedichte<br />

im Dialekt. Zsolnay, Wien 2011. 208 Seiten,<br />

Fr. 25.90.<br />

Der 1930 im oberösterreichischen Schalchen<br />

geborene Friedrich Achleitner ist<br />

Schriftsteller, Architekt und emeritierter<br />

Professor für angewandte Kunst. 1955<br />

stiess er zur Wiener Gruppe um Bayer,<br />

Artmann und Rühm. Er publizierte<br />

Dialektgedichte sowie Konkrete Poesie<br />

und Montagetexte. Berühmt wurde sein<br />

experimenteller «Quadratroman» <strong>von</strong><br />

1973. In den letzten Jahren hat er mehrere<br />

Sammlungen <strong>von</strong> kurzen Texten publiziert,<br />

in denen sich Beobachtungsgabe,<br />

kauziger Humor und Sprachmusikalität<br />

verbinden. Nun legt er unter dem Titel<br />

«Iwahaubbt» seine gesammelten, im<br />

Dialekt des Innviertels verfassten Gedichte<br />

vor. Sie sind im Lauf eines halben<br />

Jahrhunderts entstanden und <strong>von</strong> vielfältigem<br />

Zauber. Übermütig spielen sie<br />

mit Formen wie der Stanze und Litanei.<br />

Nicht immer sind sie auf Anhieb zu entziffern.<br />

Für neugierige Sprachspieler<br />

aber sind sie ein unerschöpflicher Quell<br />

des Vergnügens.<br />

Manfred Papst<br />

Iren Baumann: Noch während die Pendler<br />

heimfahren. Gedichte. Waldgut, Frauenfeld<br />

2011. 80 Seiten, Fr. 20.10.<br />

Die Lyrikerin Iren Baumann gehört zu<br />

den originellsten Stimmen der <strong>Zürcher</strong><br />

Literaturszene. Das Werk der 1939 geborenen<br />

Dichterin ist schmal, aber bedeutsam.<br />

Fünf Gedichtbände umfasst es<br />

mittlerweile. Die reimlosen, in freien<br />

Rhythmen gehaltenen Zeilen widerspiegeln<br />

oft Alltagsbeobachtungen und<br />

kommen ohne prätentiöses Vokabular<br />

aus, sind aber doch hintersinnige Wortgespinste.<br />

Zärtlichkeit und Genauigkeit<br />

verbinden sich in ihnen mit einer koboldhaften<br />

Heiterkeit. Iren Baumann<br />

sieht in die Menschen hinein und durch<br />

sie hindurch, scheinbar simple Dinge<br />

schimmern bei ihr in einem gebrochenen<br />

Licht und offenbaren so eine ungeahnte<br />

Schönheit. Die aber steht niemals<br />

still: Denn Kobolde haben einen sicheren<br />

Instinkt, der sie alle Feierlichkeit<br />

vermeiden und stets neue Volten schlagen<br />

lässt.<br />

Manfred Papst<br />

Nancy Mitford: Landpartie mit drei<br />

Damen. Satirischer Roman. Graf, München<br />

2011. 247 Seiten, Fr. 24.50.<br />

Herausfordernd und doch mit jener Gelassenheit<br />

der Selbstbewussten schaut<br />

sie einen an auf der Umschlagfoto. Der<br />

Eindruck täuscht nicht: Nancy Mitford<br />

(1904–1973), Tochter eines britischen<br />

Barons, scheute keine Konflikte, weder<br />

im Privaten noch im Schreiben Ω bei<br />

letzterem mit Erfolg. Auch im Roman<br />

«Wigs on the Green», der nun zum<br />

zweiten Mal auf Deutsch übertragen<br />

wurde, seit er 1935 im Original erschienen<br />

ist, nimmt ihr bekannter Witz keine<br />

Rücksicht auf die Nächsten. Die da<br />

waren: sechs Geschwister, darunter<br />

zwei glühende Hitler-Verehrerinnen<br />

(die eine, Guinness-Erben-Gattin, liess<br />

sich scheiden, um den Faschistenführer<br />

Sir Oswald Mosley zu ehelichen). In<br />

Porträts <strong>von</strong> beissendem Spott lässt die<br />

Autorin Nancy Mitford die Verwandtschaft<br />

auftreten. Eine Neuauflage verhinderte<br />

sie 1951: Zu viel Grausames sei<br />

im Krieg geschehen. Aus heutiger Sicht:<br />

Eine grossartige Groteske!<br />

Regula Freuler<br />

29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 11

<strong>Essay</strong><br />

<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> (1812–1870) mutet seinen Leserinnen und Lesern ganz<br />

viel Kitsch zu, schreibt aber so unvergesslich wie kein zweiter Autor.<br />

<strong>Andreas</strong> <strong>Isenschmid</strong> hat mit dessen Werk einige Lesewochen verbracht<br />

Verliebt in<br />

die Romane eines<br />

200-Jährigen<br />

Alle, soweit sie Klassiker lesen, halten es mit<br />

Stendhal, Flaubert und, etwas seltener vielleicht,<br />

mit Balzac. Alle lesen Jane Austen und<br />

George Eliot. Aber <strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong>? Er ist eher<br />

eine Angelegenheit des gehobenen (und gekürzten)<br />

Jugendbuches, ferner ein englischer<br />

Nationalsport. Aber wirklich gelesen wird er,<br />

einer repräsentativen Langzeitbeobachtung<br />

meines Lesefreundeskreises zufolge, kaum.<br />

«Mit <strong>Dickens</strong> hatte ich immer Mühe» – keinen<br />

Satz habe ich in den zurückliegenden Wochen<br />

meiner <strong>Dickens</strong>-Lektüre häufiger gehört.<br />

Dabei ist es kinderleicht, sich in den alten <strong>Dickens</strong><br />

zu verlieben. Meine todsichere <strong>Dickens</strong>-<br />

Verführungsanthologie besteht aus den ersten<br />

dreissig Seiten seiner drei besten Romane. Wer<br />

die Anfangskapitel <strong>von</strong> «Bleakhaus», <strong>von</strong> «Grosse<br />

Erwartungen» und <strong>von</strong> «Unser gemeinsamer<br />

Freund» liest, um den ist es geschehen. Es wer-<br />

<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong><br />

Vor 200 Jahren, am 7. Februar 1812, kam<br />

<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> zur Welt, am 9. Juni 1870 ist er<br />

gestorben. Wer sein produktives Leben verfolgen<br />

will, findet in Hans-Dieter Gelferts Biografie<br />

einen verlässlichen Begleiter, der auch die<br />

wichtigsten Werke vorstellt (C. H. Beck, 380<br />

Seiten, Fr. 40.90). Hinreissend geschrieben ist<br />

Claire Tomalins englischsprachige Biografie mit<br />

fabelhaften Bildern (Penguin, 530 S., Fr. 29.50).<br />

Wie der Jüngling <strong>Dickens</strong> sich über Nacht in<br />

einen Literaturstar verwandelte, zeigt Robert<br />

Douglas-Fairhurst in «Becoming <strong>Dickens</strong>»<br />

(Harvard University Press, 390 S., Fr. 39.90).<br />

Die feinsten Neuübersetzungen stammen <strong>von</strong><br />

Melanie Walz: Sie hat den späten Roman<br />

«Grosse Erwartungen» herausgegeben (Hanser,<br />

830 S., Fr. 46.90) und die teils erstmals<br />

übersetzten Reportagen «Reisender ohne<br />

Gewerbe» (C. H. Beck, 128 S., Fr. 21.90).<br />

12 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />

den in seinem imaginären Lesermuseum einige<br />

Szenen, Figuren und Stimmungen auf ewig mit<br />

einer Kraft strahlen, wie sie bei den oben genannten<br />

Klassikern eher selten vorkommt.<br />

Nehmen wir die Ouvertüre der «Grossen Erwartungen»,<br />

die Hanser in einer fabelhaft kommentierten<br />

Übersetzung neu herausgebracht<br />

hat. <strong>Dickens</strong> war 48 Jahre alt, als er das Buch<br />

begann, neben «David Copperfield» sein einziger<br />

durchgängig in der ersten Person erzählter<br />

Roman. Und wie «Copperfield» und «Oliver<br />

Twist» beginnt er in der Welt eines Kindes.<br />

Pip, wie der Held heisst, mag sechs, sieben<br />

Jahre alt sein, als er am Tag vor Weihnachten,<br />

«an einem denkwürdigen nasskalten Nachmittag,<br />

der sich zum Abend neigte», seine «erste<br />

und eindringliche Vorstellung <strong>von</strong> der wahren<br />

Beschaffenheit der Dinge» erhält. Erst begreift<br />

er auf dem Friedhof vor den Grabsteinen seiner<br />

Eltern und Geschwister aufs mal, was er und<br />

seine Welt sind: dass er ein Waise ist, dass das<br />

feuchte, <strong>von</strong> Gräben und Schleusen durchzogene<br />

Marschland seine Heimatgegend ist und<br />

«dass das kleine Espenlaubbündel, das sich vor<br />

alledem zu fürchten und zu weinen begann, Pip<br />

war». Im gleichen Augenblick begreift er auch,<br />

wie diese Welt ist: finster und brutal. Ein<br />

schrecklich aussehender Mann mit einem grossen<br />

Eisen am Bein, ein Sträfling, wie sich zeigen<br />

wird, springt zwischen den Gräbern hervor,<br />

herrscht ihn an, hält ihn an den Füssen in die<br />

Luft und fordert ihn unter brutalsten Todesandrohungen<br />

auf, ihm am andern Morgen Esswaren<br />

und eine Feile zu bringen.<br />

Es liesse sich nun lange weiter resümieren,<br />

wie Pip nach Hause geht, unter Qualen stiehlt,<br />

sich im Frühnebel rausschleicht und wie<br />

schliesslich mitten im Weihnachtsmahl, gerade<br />

als sein Diebstahl aufzufliegen droht, Soldaten<br />

auf der Suche nach entflohenen Sträflingen ins<br />

Haus dringen. Zum Schluss ist Pip auf dem Rücken<br />

seines Pflegevaters in einfallender Nacht<br />

und im eisigen Graupelschauer dabei, als die<br />

Sträflinge wie in einer BBC-News-Sendung <strong>von</strong><br />

heute unter Geschrei, Schüssen, Fackellicht<br />

blutend aus einem Schlammgraben gezogen<br />

und in Handschellen gelegt werden.<br />

Aber Literatur lässt sich nicht zusammenfassen,<br />

und <strong>Dickens</strong> am wenigsten. Man muss sein<br />

erzählerisches Grossgenie haben, um auf dreissig,<br />

vierzig Seiten eine so dichte, tiefe, stim-<br />

Es ist bekannt, dass <strong>Dickens</strong><br />

aus dem Schicksal <strong>von</strong><br />

Kindern in seelischem und<br />

körperlichem Elend<br />

literweise sentimentalen<br />

Kitsch-Sirup gepresst hat.<br />

mungsstarke und komplexe Welt zu erzeugen,<br />

wie sie uns in den Eröffnungen <strong>von</strong> seinen grossen<br />

Romanen begegnet. Im Vergleich zu diesem<br />

Vollkorn sind nicht wenige andere Klassiker<br />

bleiches Toastbrot. Kommt dazu, dass in <strong>Dickens</strong><br />

dichter Ouvertüre der «Grossen Erwartungen»<br />

zugleich der ganze <strong>Dickens</strong>-Kosmos<br />

symbolisch drinsteckt.<br />

Lebenstrauma des Autors<br />

Welches sind die Elemente des <strong>Dickens</strong>-Kosmos?<br />

Zuallererst sind es Kinder in seelischem<br />

und körperlichem Elend. Zur Arbeit gezwungene<br />

Kinder wie Oliver Twist. Geschlagene Kinder<br />

wie Pip, Waisen- und Heimkinder, Kinder<br />

mit einer tiefen Sehnsucht nach Wärme, Familie,<br />

Aufgehobenheit. Dass <strong>Dickens</strong> aus dem<br />

Schicksal dieser Kinder literweise sentimentalen<br />

Kitsch-Sirup gepresst hat, ist bekannt. Man<br />

«müsse ein Herz aus Stein haben, um bei Little<br />

Nells Tod nicht in Lachen auszubrechen», geht<br />

ein böses Wort Oscar Wildes zur Heldin des<br />

Romans «Der Raritätenladen»; <strong>Dickens</strong> hat es<br />

sich redlich verdient. Aber die Menge, die im

<strong>Charles</strong> <strong>Dickens</strong> (1812–1870) mit zwei seiner Töchter, der Schriftstellerin Mary <strong>Dickens</strong> und der Malerin Kate <strong>Dickens</strong>, um 1865.<br />

29. Januar 2012 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 13<br />

BRIDGEMANART

<strong>Essay</strong><br />

Szene aus dem Film «Great Expectations» (1974), einer amerikanischen Verfilmung des <strong>Dickens</strong>-Romans.<br />

Hafen <strong>von</strong> New York dem Schiff, das die letzte<br />

Fortsetzung des «Raritätenladens» nach Amerika<br />

brachte, voller Angst entgegenrief «Ist Little<br />

Nell tot?», war auch nicht blöd. In <strong>Dickens</strong><br />

Kindern steckt ein Leiden und Sehnen, das<br />

allen Kitsch übersteigt.<br />

Das alles hat natürlich mit <strong>Dickens</strong>' Lebenstrauma<br />

zu tun: als er zwölf Jahre alt war, haben<br />

ihn seine Eltern wegen finanzieller Nöte für ein<br />

Jahr zur Arbeit in eine Schuhwichsfabrik weggesperrt,<br />

bald darauf kam sein Vater für kurze<br />

Zeit ins Gefängnis. Diese Erfahrung war für <strong>Dickens</strong><br />

so traumatisierend, dass er sie sein Leben<br />

lang nur einem einzigen Menschen erzählt hat,<br />

sie aber doch lebenslänglich hinausschrie,<br />

indem er sie in all seine Bücher hineinschrieb.<br />

Ein nach seinem Tod publiziertes autobiografisches<br />

Fragment über diese Erfahrung wirkt bis<br />

in zahlreiche wörtliche Übereinstimmungen<br />

hinein – wie ein Brühwürfel all seiner Werke.<br />

Romantechnischer Grossmeister<br />

Doch dieses Trauma wäre keiner Erwähnung<br />

wert, wenn <strong>Dickens</strong> es nicht so meisterlich umgesetzt<br />

hätte. Einzigartig in der Weltliteratur ist<br />

seine feine Darstellung des kindlichen Seelenlebens.<br />

Hinreissend ist aber auch, wie er das<br />

kindliche Sehnen ins Grosse, in die Handlun -<br />

gen und Baupläne seiner Romane übersetzt.<br />

<strong>Dickens</strong> ist der romantechnische Grossmeister<br />

der Familienzusammenführung.<br />

Familienkons truktion ist oft geradezu der<br />

Handlungsmotor seiner Bücher. Allenthalben<br />

finden Elende und Reiche, Adlige und Depravierte<br />

in abenteuerlichen Handlungsverschlingungen<br />

als Eltern und deren verlorene, vergessene,<br />

totgeglaubte Kinder zueinander. Der Sträfling,<br />

der Pip am Anfang des Romans bedroht,<br />

wird als sein verkannter Wohltäter ihm den sozialen<br />

Aufstieg zu verschaffen versuchen, den<br />

seine Eltern ihm schuldig bleiben mussten. Zugleich<br />

wird dieser Sträfling sich als der Vater<br />

der <strong>von</strong> Pip lebenslang angebeteten kalten<br />

Schönheit Estella herausstellen. Auch für Estellas<br />

einst ganz elende Mutter hat <strong>Dickens</strong> ein<br />

warmes Romanplätzchen arrangiert.<br />

14 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 29. Januar 2012<br />

Interessanter als dieses Plätzchen ist aber die<br />

Herkunft der Mutter. Bevor sie Haushälterin<br />

(und Geliebte?) eines der abertausend Rechtsanwälte<br />

wurde, die <strong>Dickens</strong> Werk bevölkern,<br />

war sie eine gewalttätige Landstreicherin, Herumtreiberin,<br />

Mörderin. Sie ist eine der zahllosen<br />

Figuren, die <strong>Dickens</strong> Bücher – zweites Element<br />

des <strong>Dickens</strong>-Kosmos – zu einer sozialgeschichtlichen<br />

Enzyklopädie der armen Klassen<br />

machen. In <strong>Dickens</strong> Büchern ist die Lebenswirklichkeit<br />

der einfachen und armen Menschen<br />

so umfassend und so leuchtend dargestellt<br />