PDF Download - Laborwelt

PDF Download - Laborwelt

PDF Download - Laborwelt

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

laborwelt<br />

Nr. 5 / 2009 – 10. Jahrgang<br />

Analyse von Krebs-Pathways<br />

Überwindung der Therapie-<br />

Resistenz von Tumoren durch<br />

Apoptose-Sensitivierung<br />

Marktübersicht:<br />

PCR<br />

MicroRNA-Signaturen: Auf<br />

der Spur der Haupt akteure<br />

der Metastasierung<br />

Identifikation neuer<br />

Protein-Biomarker für das<br />

Pankreaskarzinom

Normalized Cell Cell Index Cell Index Index<br />

5<br />

Cells in Real-Time!<br />

5<br />

4<br />

5<br />

4<br />

3<br />

4<br />

3<br />

2<br />

3 Seed<br />

2 Cells<br />

1 Seed<br />

2 Cells<br />

1 Seed<br />

0 Cells<br />

1<br />

0<br />

0<br />

Cells in Real-Time!<br />

Treatment<br />

Treatment<br />

Treatment<br />

20 40 60<br />

Control<br />

12.5 Control µM Etoposide<br />

12.5 Control 25 µM Etoposide<br />

12.5 25 µM Etoposide<br />

25 µM Etoposide<br />

50 µM Etoposide<br />

100 50 µM Etoposide<br />

100 50 µM Etoposide 80<br />

0<br />

0<br />

20 Time 40 (hours) 60 100 µM Etoposide 80<br />

0 20 Time 40 (hours)<br />

Time (hours)<br />

60 80<br />

www.roche-applied-science.com<br />

www.roche-applied-science.com<br />

www.roche-applied-science.com<br />

xCELLigence Real-Time<br />

xCELLigence Real-Time<br />

xCELLigence Cell Analyzer Real-Time System<br />

Cell Analyzer System<br />

Cell Analyzer System<br />

Discover<br />

what<br />

you’ve<br />

been<br />

missing<br />

Cells in Real-Time!<br />

Figure 1: Real-time monitoring of cytotoxicity<br />

Figure through 1: DNA Real-time damage. monitoring Etoposide of is cytotoxicity<br />

a DNA damaging<br />

Figure through agent which 1: DNA Real-time induces damage. apoptosis monitoring Etoposide in high of is cytotoxicity<br />

a concentrations,<br />

DNA damaging<br />

through agent while at which lower DNA induces concentrations damage. apoptosis Etoposide it in leads high is a to concentrations,<br />

DNA S-Phase damaging and/or<br />

agent while G2 arrest. at which lower induces concentrations apoptosis it in leads high to concentrations,<br />

S-Phase and/or<br />

while G2 arrest. at lower concentrations it leads to S-Phase and/or<br />

G2 arrest.<br />

XCELLIGENCE is a trademark of Roche.<br />

© 2009 Roche Diagnostics GmbH. All rights reserved.<br />

XCELLIGENCE is a trademark of Roche.<br />

© 2009 Roche Diagnostics GmbH. All rights reserved.<br />

XCELLIGENCE is a trademark of Roche.<br />

© 2009 Roche Diagnostics GmbH. All rights reserved.<br />

Besuchen Sie uns<br />

Besuchen Sie uns<br />

Besuchen Sie uns<br />

auf der Biotechnica<br />

auf der Biotechnica<br />

auf der Biotechnica<br />

vom 6.-8. Oktober 2009<br />

vom 6.-8. Oktober 2009<br />

vom 6.-8. Oktober 2009<br />

in Halle 9 am Stand C11<br />

in Halle 9 am Stand C11<br />

in Halle 9 am Stand C11<br />

Experience the power of dynamic, Real-Time, non-invasive cellular<br />

Experience analysis with the the power xCELLigence of dynamic, System Real-Time, from Roche non-invasive Applied cellular Science.<br />

Experience analysis with the the power xCELLigence of dynamic, System Real-Time, from Roche non-invasive Applied cellular Science.<br />

analysis Acquire with data that the xCELLigence end-point analysis System could from never Roche realize, Applied throughout Science.<br />

Acquire your entire data experiment. that end-point Choose analysis between could 3×16, never 96- realize, or 6×96 throughout well<br />

Acquire your data that end-point analysis could never realize, throughout<br />

microtiter entire plate experiment. formats. Choose between 3×16, 96- or 6×96 well<br />

your microtiter entire plate experiment. formats. Choose between 3×16, 96- or 6×96 well<br />

microtiter � Just add plate cells: formats. Obtain physiologically relevant data without labels and<br />

� Just<br />

�<br />

reporters.<br />

add cells: Obtain physiologically relevant data without labels and<br />

Just<br />

reporters.<br />

add cells: Obtain physiologically relevant data without labels and<br />

� reporters. Don’t miss any effect: Capture online data throughout the entire<br />

� Don’t miss any effect: Capture online data throughout the entire<br />

�<br />

experiment.<br />

Don’t<br />

experiment.<br />

miss any effect: Capture online data throughout the entire<br />

� experiment. Maximize versatility: Detect cells across a broad dynamic range and<br />

� Maximize versatility: Detect cells across a broad dynamic range and<br />

�<br />

perform a wide variety of applications.<br />

Maximize<br />

perform a wide<br />

versatility:<br />

variety of<br />

Detect<br />

applications.<br />

cells across a broad dynamic range and<br />

(e.g., proliferation and cytotoxicity, Figure 1)<br />

perform<br />

(e.g., proliferation<br />

a wide variety<br />

and cytotoxicity,<br />

of applications.<br />

Figure 1)<br />

� (e.g., Analyze proliferation Cell Migration and cytotoxicity, and Invasion Figure with 1) a special<br />

� Analyze Cell Migration and Invasion with a special NEW<br />

�<br />

chamber for the 3×16 well format<br />

Analyze<br />

chamber<br />

Cell<br />

for the<br />

Migration<br />

3×16 well<br />

and<br />

format<br />

Invasion with a special NEW<br />

NEW<br />

For chamber more information, for the 3×16 visit well format www.xcelligence.roche.com or<br />

For contact more your information, local Roche visit representative www.xcelligence.roche.com today!<br />

or<br />

For contact more your information, local Roche visit representative www.xcelligence.roche.com today!<br />

or<br />

contact your local Roche representative today!<br />

Roche Diagnostics GmbH<br />

Roche Diagnostics Applied Science GmbH<br />

Roche 68298 Mannheim, Diagnostics Applied Science Germany GmbH<br />

Roche 68298 Mannheim, Applied Science Germany<br />

68298 Mannheim, Germany

Krebs: Vielfalt der<br />

Signale...<br />

Statistisch gesehen erkrankt jeder dritte Erwachsene im Laufe seines<br />

Lebens an Krebs, 30% bis 40% werden nach heutiger Definition geheilt,<br />

sie überleben nach Operation und Chemo-, Strahlen-, Hormon- oder gezielter<br />

Therapie mehr als fünf Jahre. Allerdings sterben die meisten von<br />

ihnen trotzdem – nur später, denn 90% der Todesfälle sind nicht auf das<br />

Primärkarzinom oder -sarkom zurückzuführen, sondern kommen durch die<br />

Bildung von Metastasen zustande. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht eine<br />

Meldung über einen Durchbruch in der Krebstherapie verlautbart wird.<br />

Doch das höchst heterogen zusammengesetzte Tumorgewebe entzieht<br />

sich diversen Therapiestragegien, zum Beispiel durch Entwicklung von<br />

Therapieresistenzen, Immuntoleranz des Tumor-induzierenden Zellklons<br />

etc. In dieser LABORWELT-Themenausgabe „Krebs - Analyse von Signalwegen“<br />

stellen wir neue molekularbiologische Strategien zur Erforschung,<br />

Diagnose und Behandlung von Krebs vor, die in das Netzwerk deregulierter<br />

Apoptose-, Zellzyklus- und Wachstumshormon-Schalter eingreifen.<br />

Eine neue Strategie, die die Fähigkeit von Tumoren unterlaufen soll, nach<br />

mehrfacher Behandlung, Resistenzen gegen verschiedenste Therapieformen<br />

auszuprägen, hat die Arbeitsgruppe von Sebastian Wesselborg vom<br />

Universitätsklinikum Tübingen entwickelt (vgl. Seite 4). Mittels Sensitivierung<br />

des Tumors für den durch TRAIL (TNF-related apopoptosis-nducing<br />

ligand) vermittelten programmierten Zelltod erzielten sie erste Erfolge.<br />

microRNA-Schalter, die den todbringenden Prozess der Metastasierung<br />

steuern, beschreibt ein US-Team um Carlo Croce. Mit Hilfe von Microarray-<br />

Untersuchungen haben die Forscher von der Thomas Jefferson University<br />

durch Vergleich von Primärtumoren und Metastasen eine miRNA-Signatur<br />

aus differentiell exprimierten miRNA-Genen und Gewebemarkern<br />

entdeckt (vgl. Seite 12). Aus Sicht des Brustkrebs- und Signaltransduktionsspezialisten<br />

Ralf Hass von der MHH können allerdings Mono- und<br />

auch Kombinationstherapien den unterschiedlichen Ausprägungen der<br />

Metastasierung nur bedingt gerecht werden (vgl. Seite 15) – er nennt<br />

Argumente für eine Individualtherapie.<br />

Dies sind nur wenige Ausschnitte aus dem weiten Spektrum an Beiträgen<br />

dieser Themenausgabe. Übrigens, sind sie auf der Biotechnica? Dann<br />

freuen wir uns über Ihren Besuch an Stand E11 in Halle 9.<br />

In diesem Heft<br />

Marktübersicht: PCR<br />

Thomas Gabrielczyk<br />

Egal ob PCR-Entdecker Kary Mullis die Polymerase-Kettenreaktion nun<br />

nie ohne psychedelische Drogen entdeckt hätte, wie Journalisten berichten<br />

– sie ist aus keinem Labor wegzudenken.Derzeit entwickelt sie<br />

sich vom reinen Forschungstool zumWerkzeug der molekularen Diagnostik.<br />

Den aktuellen Stand präsentieren die Anbieter ab Seite 36.<br />

Inhalt<br />

Editorial | Inhalt<br />

Blitzlicht Apoptose-Sensitivierung<br />

4 Überwindung der Therapieresistenz durch Akt/PKB-Inhibition<br />

Sebastian Wesselborg et al., Universitätsklinikum Tübingen<br />

Blitzlicht Genomics<br />

8 Erworbene Änderungen der Kopienzahl in AML-Genomen<br />

Burkhard Ziebolz, Roche Applied Science, Penzberg<br />

Wissenschaft RNA-Interferenz<br />

12 MicroRNAs – Haupakteure der Metastasierung<br />

Carlo Croce et al., Comprehensive Cancer Center, Ohio State University<br />

Report Metastasierung<br />

15 Brustkrebs und Metastasierung – Vorteile einer Individualtherapie<br />

Ralf Hass, Medizinische Hochschule Hannover<br />

Blitzlicht Multikinase-Inhibitoren<br />

18 Experimentelle Therapie von Flt3-ITD-positiven AML-Patienten<br />

Andreas Burchert et al., Universität Marburg<br />

Blitzlicht DNA-Methylierungsanalyse<br />

23 BEAMing: Sensitive Plasmadiagnostik in der Onkologie<br />

Frank Diehl et al., Inostics GmbH, Hamburg<br />

Blitzlicht Proteomics<br />

26 Detektion neuer Tumor-assoziierter Biomarker des<br />

Pankreaskarzinoms<br />

Georg Martin Fiedler, Joachim Thiery et al., Universität Leipzig<br />

Blitzlicht Protein-Microarrays<br />

29 Sensitive, quantitative Analyse von Signalwegen<br />

Ulrike Korf et al., Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg<br />

Blitzlicht Kongress<br />

33 Weltkongress der Stammzellforscher in Leipzig<br />

Blitzlicht Bibliometrie<br />

34 Leistungsmessung in der Forschung – Erfordernis oder<br />

Vermessenheit?<br />

Stefan Hornbostel, Markus von Ins,<br />

Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (iFQ), Bonn<br />

Service Marktübersicht<br />

36 Polymerase-Kettenreaktion<br />

46 Stellenmarkt<br />

50 Verbände<br />

51 Produktwelt<br />

53 Termine<br />

54 Ausblick/ Impressum<br />

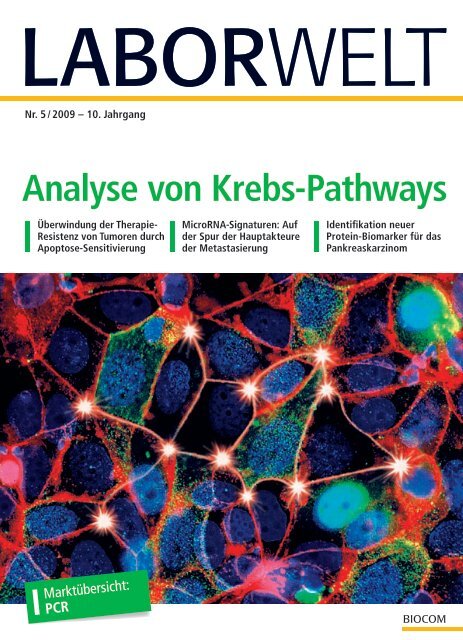

Titel: Analyse von Krebssignalwegen<br />

Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme eines in Kultur<br />

gewachsenen epithelialen Monolayers aus Brustkrebszellen<br />

Foto: © Roche<br />

www.laborwelt.de – jetzt online!<br />

LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 3

Blitzlicht Apoptose-Sensitivierung<br />

Überwindung der<br />

Therapieresistenz durch<br />

Akt/PKB-Inhibition<br />

Dr. Björn Stork, Dipl.-Biochem. Alexandra Dieterle, Prof. Dr. Sebastian Wesselborg,<br />

Universitätsklinikum Tübingen<br />

Zahlreiche Tumore entwickeln nach mehrmaliger Behandlung Resistenzen gegen konventionelle<br />

Chemotherapie und Bestrahlung,aber auch gegen neuartige,zielgerichtete Agenzien wie denTNFrelated<br />

apoptosis-inducing ligand (TRAIL).Deshalb steht die Überwindung derTherapieresistenz im<br />

Fokus bei der Enwicklung neuer Therapiekonzepte. Der PI3K/Akt-Signalweg ist in vielen Tumoren<br />

konstitutivaktiviert undträgt zurVermittlungvonTherapieresistenzenbei.Dementsprechendzielen<br />

verschiedene therapeutische Strategien auf die Inhibition dieses Überlebenssignalweges.Der Akt-<br />

InhibitorTriciribin (TCN) sensitiviert Prostatakarzinomzellen für dieTRAIL-induzierte Apoptose.Die<br />

beobachtete Sensitivierung hängt entscheidend vom Akt-Aktivierungsszustand ab.Ausschließlich<br />

Prostatakrebszellen,die konstitutiv aktives Akt aufweisen,werden für dieTodesrezeptor-induzierte<br />

Apoptose sensitiviert. Sowohl TRAIL- als auch TCN-Derivate werden aktuell in klinischen Studien<br />

getestet. Ihre kombinierte Anwendung könnte einen möglichen Therapieansatz darstellen, um<br />

Hormon-refraktäre Prostatakarzinome zu eliminieren, welche häufig gegen konventionelle Chemotherapeutika<br />

und Bestrahlung resistent sind.<br />

A B<br />

Abb. 1: TCN verstärkt die TRAIL-induzierte Apoptose in PC-3-Zellen. A. PC-3-Zellen wurden mit<br />

10 µM TCN, 40 ng/mL TRAIL oder der Kombination der beiden Substanzen für 24 h behandelt.<br />

Die Apoptose wurde durch die Anfärbung hypodiploider Zellkerne mit Propidiumiodid<br />

und anschließender Durchflusszytometrie bestimmt. B. PC-3-Zellen wurden<br />

mit 0,1% DMSO (Lösungsmittelkontrolle; Bahn 1),TCN (10 µM; Bahn 2),TRAIL (40 ng/mL;<br />

Bahnen 3-6),TRAIL und TCN (TCN wurde für eine Stunde vorinkubiert; Bahnen 7-10) oder<br />

TRAIL,TCN und dem Caspase-Inhibitor QVD (10 µM; Bahn 11) für die angegebenen Zeiten<br />

behandelt. Die Immunoblots wurden mit anti-PARP- oder anti-Vinculin-Antikörpern<br />

durchgeführt.<br />

Ein Haupthemmnis, das der effektiven Behandlung<br />

maligner solider Tumoren entgegensteht,<br />

ist die Entwicklung von Resistenzen<br />

gegenüber Chemotherapeutika oder Bestrahlung.<br />

Verschiedene Mechanismen tragen zur<br />

Resistenzvermittlung bei – unter anderem<br />

sind auf molekularer Ebene die Inhibition von<br />

Zelltod-Signalwegen, die Inaktivierung von Seneszenzprogrammen,<br />

die Induktion protektiver<br />

Autophagie, epigenetische Veränderungen,<br />

die Vermehrung von Tumorstammzellen und<br />

die Aktivierung von Überlebenssignalwegen<br />

beteiligt. Das Verständnis und die Überwindung<br />

solcher Therapieresistenzen ist unser zentraler<br />

Forschungsschwerpunkt im Rahmen des Sonderforschungsbereiches<br />

773 der Universität<br />

Tübingen.<br />

Krebserkrankungen sind die zweithäufigste<br />

Todesursache weltweit, und das Prostatakarzinom<br />

eine Hauptursache der krebsbedingten<br />

Mortalität bei Männern. Gegenwärtige Therapien<br />

umfassen die Prostatektomie sowie die<br />

Chemo- und Radiotherapie 1 . Patienten mit rezidiver<br />

sowie metastasierender Krebserkrankung<br />

werden durch den Entzug androgener Hormone<br />

behandelt 1 . Dieses kann zu Androgen-unabhängigen<br />

Prostatakarzinomen führen, die eine ausgeprägte<br />

Resistenz gegenüber der Chemotherapie<br />

aufweisen, und die Lebenserwartung auf<br />

durchschnittlich 15 bis 20 Monate verkürzen 2 . Im<br />

Allgemeinen wirken Radio- und Chemotherapie<br />

DNA-schädigend und aktivieren den intrinsischen<br />

mitochondrialen Apoptose-Signalweg.<br />

Im vergangenen Jahrzehnt konnte gezeigt<br />

werden, das der extrinisische Todesrezeptorweg<br />

ebenfalls ein geeignetes Ziel für die Krebstherapie<br />

ist. Dabei zeigte sich, dass der TNF-related<br />

apoptosis-inducing ligand (TRAIL) in verschiedenen<br />

Tumorzellen die Apoptose induziert, nicht<br />

jedoch in normalen Zellen 3, 4 . Dementsprechend<br />

werden derzeit rekombinantes TRAIL, TRAIL-<br />

Varianten oder agonistische Antikörper in<br />

verschiedenen klinischen Studien getestet 5 .<br />

Viele Tumorzellen entwickeln jedoch im Verlauf<br />

der Therapie eine TRAIL-Resistenz. Ein aktueller<br />

Forschungsschwerpunkt besteht in der Analyse<br />

der Mechnismen, die zur TRAIL-Resistenz in<br />

Tumoren führen und eine Re-Sensitivierung<br />

von Tumorzellen für eine TRAIL-Behandlung ermöglichen.<br />

Verschiedene molekulare Faktoren,<br />

die Tumorzellen eine TRAIL-Resistenz verleihen,<br />

wurden bislang beschrieben, zum Beispiel.<br />

Decoy-Rezeptoren, cFLIP, nuclear factor (NF)-κB,<br />

oder anti-apoptotische Kinasen wie Akt (Proteinkinase<br />

B). Insgesamt könnte die kombinierte<br />

Verwendung von TRAIL oder TRAIL-Rezeptor-<br />

Agonisten mit Agenzien, die Tumorzellen für<br />

die TRAIL-induzierte Apoptose sensitivieren, die<br />

molekulare Basis für eine erfolgreiche Behandlung<br />

von Krebserkrankungen darstellen.<br />

Der Akt-Inhibitor Triciribin<br />

Neben der Inaktivierung von Apoptose-Signalwegen<br />

kann auch die übermäßige Aktivierung<br />

von Überlebenssignalwegen Therapieresistenzen<br />

von Tumorzellen bewirken. In Prostatakarzinomen<br />

konnten verschiedene Mechanismen<br />

identifiziert werden, durch die die Aktivität von<br />

Akt hochreguliert wird – unter anderem die<br />

Überexpression von Akt, der Verlust des negativen<br />

Akt-Regulators Phosphatase and tensin<br />

homolog deleted on chromosome 10 (PTEN)<br />

durch Deletion, Mutation oder epigenetische<br />

Veränderungen, Überexpression von Wachstumsfaktor-Rezeptoren<br />

oder Überexpression<br />

der PI3-Kinase 2 . Die Hälfte aller Prostatakarzinom-Patienten<br />

zeigt eine Inaktivierung von<br />

PTEN; dieser Anteil ist bei Patienten mit Metastasen<br />

oder Androgen-unabhängigen Formen<br />

sogar noch höher 2 . Aktiviertes Akt unterstützt<br />

das Überleben einer Zelle sowohl durch die<br />

Inhibition pro-apoptotischer Faktoren (Bad,<br />

Caspase-9, forkhead transcription factors, p53)<br />

als auch durch Aktivierung anti-apoptotischer<br />

Faktoren (Mcl-1, XIAP, NF-κB) 6 .<br />

Der Akt-Inhibitor Triciribin (TCN) unterdrückt<br />

die Phosphorylierung und dementsprechend<br />

die Kinaseaktivität aller drei Akt-Isoformen 7 .<br />

4 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT

© 2009 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.<br />

Microplate Reader - wir haben die Antwort!<br />

Photometrie, Fluorometrie, Luminometrie, TRF<br />

oder FP, Spezialgerät oder Multimode – wenn es<br />

um Microplate Reader geht, haben wir immer die<br />

richtige Antwort.<br />

Egal für welchen Bedarf oder für welche Anwendung -<br />

Thermo hat das passende Gerät für Sie. Mit einer<br />

umfangreichen Zusatzausstattung bieten unsere<br />

Reader Höchstleistung ohne Kompromisse sowie die<br />

Flexibilität, die Sie heute und in der Zukunft brauchen.<br />

Für jede Anwendung und für jeden Anwender - unter<br />

www.thermo.com/readingroom finden Sie den<br />

richtigen Reader.<br />

Besuchen Sie uns auf der Biotechnica 2009<br />

vom 6. – 9. Oktober 2009 in Hannover!<br />

Halle 9 / Stand F41<br />

Moving science forward<br />

Leistungsstarke<br />

Microplate Reader<br />

für Ihre individuellen<br />

Anforderungen

Blitzlicht Apoptose-Sensitivierung<br />

Abb. 2: Sensitivierung der Tumorzelle für die TRAIL-induzierte Apoptose durch Akt-Inhibition.<br />

Die konstitutive Aktivierung von Akt in Tumorzellen führt zur Inhibition der TRAILvermittelten<br />

Apoptose und dementsprechend zur Therapieresistenz (links). Die TCNvermittelte<br />

Inhibition von Akt ermöglicht die Sensitivierung von Tumorzellen für die<br />

TRAIL-induzierte Apoptose und damit die Eliminierung des Tumors.<br />

Es konnte gezeigt werden, dass TCN anti-<br />

Tumor-Aktivität gegenüber Zellen aufweist,<br />

die konstitutiv aktives Akt besitzen 8 . TCN ist<br />

spezifisch für Akt und zeigt keine inhibitorische<br />

Wirkung auf PI3K, PDK1, PKC, SGK, PKA, Stat3,<br />

Erk-1/2 oder JNK 7 . Darüber hinaus konnte in<br />

Xenograft-Modellen gezeigt werden, dass TCN<br />

das Tumorwachstum humaner Krebszellen<br />

inhibiert, die eine anomale Expression beziehungsweise<br />

Aktivierung von Akt aufweisen.<br />

Im Gegensatz dazu wurde das Wachstum von<br />

Tumorzellen, die eine normale Expression oder<br />

Aktivität von Akt zeigen, nicht beeinflusst 8 . TCN<br />

wird auch als Akt pathway inhibitor API-2 oder<br />

trizyklisches Nukleosid bezeichnet und wurde<br />

in den frühen achtziger Jahren als Inhibitor der<br />

DNA-Synthese identifiziert. Es konnte gezeigt<br />

werden, dass TCN präklinische Aktivität gegen<br />

Leukämien und Karzinome besitzt, und TCN<br />

wurde in verschiedenen klinischen Studien der<br />

Phase I und II eingesetzt 7 . Da als zytotoxisches<br />

Therapeutikum eingesetzt, wurden in der<br />

Mehrzahl der Studien hohe Triciribin-Dosen<br />

verwendet, um eine maximale klinische Wirksamkeit<br />

zu erzielen 7 . Dementsprechend zeigte<br />

TCN zwar antitumorale Eigenschaften in einigen<br />

Patienten, hatte aber Nebenwirkungen<br />

wie Hepatotoxizität, Hypertriglyceridämie,<br />

Thrombozytopenie oder Hyperglykämie 7 . Da<br />

TCN spezifisch Akt inhibiert, ist anzunehmen,<br />

dass Tumore mit hoher Akt-Aktivität auch auf<br />

geringere Dosierungen reagieren. Deshalb wird<br />

TCN momentan wieder in zwei klinischen Stu-<br />

www.laborwelt.de<br />

dien der Phase I eingesetzt (www.clinicaltrials.<br />

gov, NCT00363454 und NCT00642031). Bei einer<br />

der beiden Studien muss vor der Behandlung<br />

der Probanden eine erhöhte Akt-Aktivität per<br />

Immunhistochemie nachgewiesen werden.<br />

Triciribin sensitiviert für die<br />

TRAIL-induzierte Apoptose<br />

Verschiedene Arbeitsgruppen konnten zeigen,<br />

dass eine Inaktivierung des PI3K/Akt-Signalweges<br />

zu einer Sensitivierung von Prostatakarzinomzellen<br />

für die TRAIL-induzierte Apoptose<br />

führt 9-11 . Dementsprechend haben wir den<br />

Effekt von TCN auf die TRAIL-induzierte Apoptose<br />

in der Prostatakarzinomzelllinie PC-3<br />

untersucht. TCN inhibiert die Akt-Phosphorylierung<br />

und -Aktivität in PC-3-Zellen 12 . Des<br />

Weiteren konnten wir demonstrieren, dass<br />

TCN die Todesrezeptor-abhängige Apoptose<br />

verstärkt. In Abbildung 1 (vgl S. 4) ist gezeigt,<br />

dass die Inhibition des Akt-Signalweges zu<br />

einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber<br />

TRAIL führt. Apoptose wurde zum einen durch<br />

die durchflusszytometrische Messung hypodiploider<br />

apoptotischer Zellkerne (links), zum<br />

anderen durch den Nachweis der Spaltung<br />

des Caspase-Substrats PARP per Immunoblot<br />

detektiert (rechts). In weitergehenden Experimenten<br />

konnten wir bestätigen, dass diese<br />

TCN-vermittelte Sensitivierung kritisch von<br />

der Expression und Aktivität von Akt abhängt.<br />

So hatte TCN keinen sensitivierenden Effekt in<br />

PC-3-Zellen, in denen die Akt-Expression per<br />

siRNA herunterreguliert war, oder in der Prostatakarzinomzelllinie<br />

Du145, welche kein kon-<br />

stitutiv aktiviertes Akt besitzt 12 . Offensichtlich<br />

verstärkt TCN die TRAIL-induzierte Prozessierung<br />

und die damit verbundene Aktivierung<br />

des pro-apoptotischen Proteins Bid. Gegenwärtig<br />

werden weitere Studien durchgeführt,<br />

um den exakten molekularen Mechanismus<br />

der TCN-vemittelten Sensitivierung für die<br />

TRAIL-induzierte Apoptose zu entschlüsseln.<br />

Neben TCN werden momentan weitere Akt-<br />

Inhibitoren in klinischen Studien getestet,<br />

darunter Perifosin (Keryx), GSK690693 (GSK),<br />

VQD002 (Vioquest) oder MK2206 (Merck &<br />

Co.) 13 . In Abbildung 2 ist die TCN-vermittelte<br />

Sensitivierung für die TRAIL-induzierte Apoptose<br />

schematisch zusammengefasst. Da<br />

sowohl TCN- als auch TRAIL-Derivate klinisch<br />

getestet werden, könnte die kombinierte Anwendung<br />

einen vielversprechenden therapeutischen<br />

Ansatz für die Eliminierung Hormonrefraktärer<br />

Prostatakarzinome darstellen,<br />

welche resistent gegen die konventionellen,<br />

DNA-schädigenden Chemotherapeutika oder<br />

Bestrahlung sind.<br />

Literatur<br />

[1] Lee, J.T., Lehmann, B.D., Terrian, D.M., Chappell, W.H., Stivala,<br />

F., Libra, M., Martelli, A.M., Steelman, L.S., McCubrey, J.A., Cell<br />

Cycle 7 (2008), 1745-1762.<br />

[2] Nelson, E.C., Evans, C.P., Mack, P.C., Devere-White, R.W., Lara,<br />

P.N., Jr., Prostate Cancer Prostatic Dis 10 (2007), 331-339.<br />

[3] Ashkenazi, A., Pai, R.C., Fong, S., Leung, S., Lawrence, D.A.,<br />

Marsters, S.A., Blackie, C., Chang, L., McMurtrey, A.E., Hebert,<br />

A., DeForge, L., Koumenis, I.L., Lewis, D., Harris, L., Bussiere,<br />

J., Koeppen, H., Shahrokh, Z., Schwall, R.H., J Clin Invest 104<br />

(1999), 155-162.<br />

[4] Walczak, H., Miller, R.E., Ariail, K., Gliniak, B., Griffith, T.S.,<br />

Kubin, M., Chin, W., Jones, J., Woodward, A., Le, T., Smith, C.,<br />

Smolak, P., Goodwin, R.G., Rauch, C.T., Schuh, J.C., Lynch, D.H.,<br />

Nat Med 5 (1999), 157-163.<br />

[5] Mahalingam, D., Szegezdi, E., Keane, M., Jong, S., Samali, A.,<br />

Cancer Treat Rev 35 (2009), 280-288.<br />

[6] Duronio, V., Biochem J 415 (2008), 333-344.<br />

[7] Cheng, J.Q., Lindsley, C.W., Cheng, G.Z., Yang, H., Nicosia, S.V.,<br />

Oncogene 24 (2005), 7482-7492.<br />

[8] Yang, L., Dan, H.C., Sun, M., Liu, Q., Sun, X.M., Feldman, R.I.,<br />

Hamilton, A.D., Polokoff, M., Nicosia, S.V., Herlyn, M., Sebti,<br />

S.M., Cheng, J.Q., Cancer Res 64 (2004), 4394-4399.<br />

[9] Chen, X., Thakkar, H., Tyan, F., Gim, S., Robinson, H., Lee, C.,<br />

Pandey, S.K., Nwokorie, C., Onwudiwe, N., Srivastava, R.K.,<br />

Oncogene 20 (2001), 6073-6083.<br />

[10] DeFeo-Jones, D., Barnett, S.F., Fu, S., Hancock, P.J., Haskell, K.M.,<br />

Leander, K.R., McAvoy, E., Robinson, R.G., Duggan, M.E., Lindsley,<br />

C.W., Zhao, Z., Huber, H.E., Jones, R.E., Mol Cancer Ther 4<br />

(2005), 271-279.<br />

[11] Whang, Y.E., Yuan, X.J., Liu, Y., Majumder, S., Lewis, T.D., Vitam<br />

Horm 67 (2004), 409-426.<br />

[12] Dieterle, A., Orth, R., Daubrawa, M., Grotemeier, A., Alers, S.,<br />

Ullrich, S., Lammers, R., Wesselborg, S., Stork, B., Int J Cancer<br />

125 (2009), 932-941.<br />

[13] Engelman, J.A., Nat Rev Cancer 9 (2009), 550-562.<br />

Korrespondenzadresse<br />

Prof. Dr. Sebastian Wesselborg<br />

Innere Medizin I<br />

Medizinische Klinik<br />

Universitätsklinikum Tübingen<br />

Otfried-Müller-Str. 10<br />

72076 Tübingen<br />

Tel.: +49-(0)7071-29-84113<br />

Fax: +49-(0)7071-29-5865<br />

sebastian.wesselborg@uni-tuebingen.de<br />

6 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT

Für höchste Effizienz muss man nicht groß sein<br />

Für höchste Effizienz muss man nicht groß sein<br />

QuickGene-Mini 80: Zuverlässige Nukleinsäure-Aufreinigung –<br />

QuickGene-Mini unerlässlich für die 80: Zuverlässige Präzision in der Nukleinsäure-Aufreinigung molekularen Diagnostik–<br />

unerlässlich für die Präzision in der molekularen Diagnostik<br />

Besuchen Sie uns!<br />

6. Besuchen Jahrestagung Sie uns! DGKL<br />

6. 7.-10.10.09 Jahrestagung iN LEiPZiG DGKL<br />

7.-10.10.09 im Foyer, iN Stand LEiPZiG 39<br />

im Foyer, Stand 39<br />

www.fujifilm.de/quickgene<br />

www.fujifilm.de/quickgene<br />

QuickGene-Mini80 CE IVD<br />

QuickGene-Mini80 CE IVD<br />

Klein: 28 x18 cm und 3 kg leicht<br />

Schnell: Klein: 28 gDNA x18 cm aus und Vollblut 3 kg in leicht 6 min<br />

Schnell: Effizient: gDNA bis zu aus 8 Proben Vollblut gleichzeitig in 6 min<br />

Effizient: Zuverlässig: bis zu hohe 8 Proben Ausbeute, gleichzeitig<br />

Zuverlässig: hervorragende hohe Reinheit Ausbeute,<br />

hervorragende Einfach: Aufreinigung Reinheit<br />

Einfach: ohne Zentrifugation Aufreinigung<br />

ohne Günstig: Zentrifugation Dieser Preis kann<br />

Günstig: sich sehen Dieser lassen Preis kann<br />

sich sehen lassen

Blitzlicht Genomforschung<br />

Erworbene Veränderungen<br />

der Kopienzahl in AML-<br />

Genomen<br />

Dr. Burkhard Ziebolz, Roche Applied Science GmbH, Penzberg<br />

Zytogenetische Analysen der Akuten Myeloischen Leukämie (AML) haben die Identifikation von<br />

Genen beschleunigt, die mit der AML-Pathogenese verknüpft sind. Um die von der Auflösung her<br />

limitierten zytogenetischen Studien zu komplementieren und zusätzliche bei AML veränderte<br />

Gene aufzuspüren, wurde eine genomweite Kopienzahl-Analyse durchgeführt. Es wurde dazu<br />

paarweise an verschiedenen Stellen entnommene normale sowieTumor-DNA eingesetzt,die von 86<br />

erwachsenen Patienten mit de novo-AML stammten,und mit SNP-Arrays mit 1,85 Millionen Features<br />

untersucht 1 .Die erworbenenen Änderungen der Kopienzahl (engl.Copy number alterations,CNAs),<br />

dieaufüblichenPlattformenmit einerhohenRatefalsch-positiverErgebnissebehaftet sind,wurden<br />

mittels einer ultradichten, Array-gestützten komparativen Genom-Hybridierungs-(CGH)Plattform<br />

validiert (Roche/NimbleGen CGH 12x135K-Array, Roche Applied Science, Penzberg).<br />

Es fanden sich insgesamt 201 somatische CNAs<br />

in den 86 AML-Genomen (Median: 2,34 CNAs<br />

pro Genom), wobei die nach Französisch-amerikanisch-britischem<br />

(FAB) System klassifizierten<br />

M6- und M7-Genome die meisten Veränderungen<br />

enthielten (10-29 CNAs per Genom). 24% der<br />

AML-Patienten mit normaler Zytogenetik – also<br />

ohne jede Chromosomenaberration – zeigten<br />

CNAs. Zusätzlich wiesen 40% der Patienten mit<br />

anomalem Karyotyp CNAs auf, wie SNP-Analysen<br />

ergaben – davon einige in wiederkehrenden<br />

CNA-Regionen. In 27 der 50 wiederauftretenden<br />

Regionen unter 50 Mb Größe waren die exprimierten<br />

mRNA-Mengen signifikant verändert.<br />

In den 86 Genomen wurden zudem acht DNA-<br />

Abschnitte identifiziert, bei denen beide Kopien<br />

von einem Elternteil stammten (uniparentale<br />

Disomie, UPD); sechs dieser UPDs traten in<br />

Proben mit normalem Karyotyp auf. Zusammengenommen<br />

enthielten 34 der 86 untersuchten<br />

AML-Genome (40%) Veränderungen, die mittels<br />

zytogenetischer Analyse nicht erfasst worden<br />

waren, davon enthielten 98% Gene. Von den<br />

86 Genomen zeigten bei dieser Auflösung 43<br />

Abb. 1: Roche/NimbleGens Array-CGH, der zur Validierung der ansonsten oft falsch-positiv<br />

ermittelten kleinen CNAs in AML-Patientenmaterial eingesetzt wurde<br />

(entsprechend 50%) keine CNAs oder UPDs. Mit<br />

Hilfe des hier vorgestellten wertungsneutralen<br />

hochaufgelösten Genom-Screenings konnten<br />

zahlreiche Gene identifiziert werden, die zuvor<br />

nicht mit AML in Zusammenhang gebracht<br />

wurden, die aber – im Zusammenspiel mit<br />

bereits bekannten Onkogenen und Tumorsuppressorgenen<br />

– möglicherweise relevant für die<br />

Krankheitsentstehung sind.<br />

Akute myeloische Leukämie<br />

Die akute myeloische Leukämie (AML) ist eine<br />

heterogene Gruppe von Krankheiten, die derzeit<br />

anhand von Anomalien der Knochenmark-<br />

Morphologie, des Karyotyps, erworbener Mutationen<br />

und Veränderungen der Genexpression<br />

klassifiziert werden 1-3 . Obgleich die Identifikation<br />

spezifischer Genmutationen verbesserte Behandlungsergebnisse<br />

für einige AML-Patienten 4<br />

erbracht hat, existiert eine enorme klinische<br />

Heterogenität, die möglicherweise die Anwesenheit<br />

bislang unerkannter, initiierender und zusammenwirkender<br />

Mutationen widerspiegelt.<br />

Die Entdeckung somatischer Mutationen im<br />

Erbgut von AML-Patienten mit normalem und<br />

anomalen Karyotyp verspricht daher, das Verständnis<br />

der AML zugrundeliegenden Genetik<br />

voranzubringen und kann zu einer verbesserten<br />

Patientenklassifikation und Therapie beitragen.<br />

Die Entdeckung zuvor uncharakterisierter<br />

mutierter Gene durch Kopienzahl-Analyse mittels<br />

SNP-Arrays wurde unlängst für die Akute<br />

Lymphoblastische Leukämie (ALL) beschrieben 5 .<br />

Mit den eingesetzten SNP-Array-Plattformen lassen<br />

sich in Krebszellen Genomamplifikationen,<br />

Deletionen und der SNP-bedingte Verlust der<br />

Heterozygotie (loss of heterozygosity, LOH) detektieren<br />

sowie Regionen uniparentaler Disomie<br />

(UPD), also Kopienzahl-neutrale LOH-Ereignisse.<br />

Anfängliche Studien mit SNP-Arrays und Chipgestützter<br />

komparativer Genom-Hybridisierung<br />

(CGH) legten nahe, dass sowohl Änderungen<br />

der Kopienzahl als auch der UPD verbreitet in<br />

AML-Genomen auftreten 6-12 . Allerdings wurden<br />

in diesen Studien niedrig-auflösende Arrays<br />

eingesetzt, oft stammte die Referenz-DNA nicht<br />

von normalen Zellen desselben Patienten, und<br />

die Änderungen der Kopienzahl wurde nicht<br />

mit einer unabhängigen Plattform validiert.<br />

Dies limitiert die Unterscheidung zwischen<br />

erworbenen (somatischen) CNAs und erblichen<br />

Kopienzahl-Variationen (CNVs), die in allen<br />

Individuen auftreten. Des weiteren werden<br />

zusätzliche Validierungsverfahren benötigt, um<br />

zwischen tatsächlichen Ereignissen und falschpositiven<br />

Signalen zu unterscheiden, welche<br />

extrem häufig bei Verwendung der verbreiteten<br />

Plattformen auftreten. Um diese Limitationen<br />

zu überwinden und Gene sicher zu identifizieren,<br />

die in AML-Genomen somatisch verändert<br />

sind, wurde die Genome-weite Human-SNP-<br />

Array-Plattform 6.0 (Affymetrix) eingesetzt, um<br />

paarweise entnommene Tumor-DNA- sowie<br />

normale DNA-Proben von 86 erwachsenen de<br />

8 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT

novo-AML-Patienten zu screenen. Ein zur Validierung<br />

eingesetzter hochdicht gespotteter,<br />

maßgeschneiderter Roche/NimbleGen CGH<br />

12x135K-Array (medianer Sondenabstand 245<br />

Bp) (vgl. Abb. 1) ermöglichte es, die ansonsten<br />

hohe Rate an Falsch-positiven signifikant zu<br />

vermindern.<br />

Es wurden im Mittel 2,34 CNAs pro Genom<br />

identifiziert, von denen 76% ein bekanntes<br />

Krebsgen betrafen. Insgesamt 50 wiederholt<br />

auftretende CNAs unter 50Mb konnten in den<br />

86 Genomen aufgespürt werden, und 32 davon<br />

enthielten Gene, die zuvor nicht in Zusammenhang<br />

mit AML gebracht wurden. UPDs waren<br />

eher in Proben mit normalem Karyotyp anzutreffen.<br />

Die Hälfte der im Rahmen der Studie<br />

getesteten AML-Genome wiesen weder CNAs<br />

noch UPDs auf – ein Hinweis darauf, dass möglicherweise<br />

andere Methoden, wie etwa schnelle<br />

Genomsequenzierungs-Verfahren, eingesetzt<br />

werden müssen, um die verbleibenden genetischen<br />

Veränderungen zu entdecken, die an der<br />

AML-Pathogenese beteiligt sind.<br />

Patientenkollektiv<br />

86 erwachsene Patienten mit de novo-AML,<br />

für die ausreichend DNA-Proben aus der Haut<br />

(gesund) oder zwei voneinander unabhängigen<br />

Punktionen an verschiedenen Stellen des<br />

Knochenmarks (Tumor) vorlagen, wurden für<br />

die Studie ausgewählt. Die „paarweisen“ Proben<br />

gestatten es, erworbene CNAs von erblichen<br />

CNVs zu unterscheiden. Die Fälle wurden nach<br />

Diagnose und Knochenmark-Banking gemäß<br />

FAB-System klassifiziert. Die Patienten hatten<br />

unterschiedlich ausgeprägte zytogenetische<br />

Veränderungen (FAB-Klassen M0-M7), und<br />

zeigten im Mittel 64% unreife Myeloblasten<br />

(Spanne: von 30% bis 100%), jene Unterklasse<br />

von Leukozyten, deren Reifungsstörung der AML<br />

zugrunde liegt.<br />

Erworbene CNAs<br />

Mittels SNP-Arrays wurden 201 erworbene<br />

Änderungen der Kopienzahl (CNAs) in 38 der 86<br />

AML-Genome gefunden, die jedes Chromosom<br />

mindestens einmal, und Bereiche zwischen 35<br />

Kb (34 Sonden) und 250 Mb (146.524 Sonden)<br />

betrafen. Im Mittel traten 2,34 CNAs pro AML-<br />

Genom auf (Spanne 0-30), wobei Deletionen<br />

häufiger waren als Amplifikationen Die 201<br />

CNAs umfassten alle FAB-Sybtypen, allerdings<br />

zeigten M6- und M7-Subtypen signifikant mehr<br />

CNAs pro Genom als alle anderen Klassen.<br />

Von den 201 CNAs korrespondierten 125<br />

(62%) mit Änderungen, die bereits zytogenetisch<br />

detektiert worden waren, 76 (38%) wurden<br />

ausschließlich mit SNP-Arrays detektiert.<br />

Davon waren 32 größer als 1 Mb. 26 davon<br />

wurden mittels des unabhängigen Custom-<br />

NimbleGen-CGH 12x135K-Arrays (Roche NimbleGen)<br />

validiert. Zwei der 32 CNAs mit einer<br />

Größe von 1 Mb traten an einer bekannten<br />

Translokationsbruchstelle auf.<br />

198 der 201 analysierten Loci enthielten<br />

bekannte Gene, 154 zumindest ein Gen, das<br />

zuvor in Zusammenhang mit Krebs oder AML<br />

bzw. Störungen der Myeloztendifferenzierung<br />

(„Myelodysplasien“, MDS) gebracht wurden 13 .<br />

38% der CNAs mit einer Größe an der Nachweisgrenze<br />

zytogenetischer Untersuchungen<br />

(5Mb) enthielten mindestens ein Krebs- oder<br />

AML/MDS-assoziiertes Gen – deutlich mehr<br />

als erwartet. Im Gegensatz zu akkumulierten<br />

Krebs-, AML/MDS- und annotierten Genen<br />

war in CNAs einer Größe von 1 bzw. 5 MB keinerlei<br />

Anreicherung von microRNA-Genen zu<br />

beobachten.<br />

Insgesamt wurden mit Hilfe des GISTIC-<br />

Algorithmus 14 in den 201 CNAs 12 chromosomale<br />

Regionen identifiziert, die in mehreren<br />

AML-Genomen signifikant verändert waren.<br />

Dabei zeigten sich acht Deletionen von Genen,<br />

die mit Krebs und/oder AML/MDS assoziert<br />

sind (3p14.1: FHIT, 5q31.1: CTNNA1, 12p12.3: ETV6,<br />

16q22.1: CBFB, 17p13.1: TP53, 17q11.2: NF1) sowie<br />

vier Amplifikationen (8q23.2: MYC, 11q23.3: MLL<br />

und 21q22.2: ETS2), die alle eine entsprechend<br />

der Gen-Dosis veränderte Expression zeigten.<br />

In fünf Patienten fanden sich zwei veränderte<br />

Regionen (17q11.2 und 21q22.2), die mit einer<br />

Verschlechterung des Gesamtüberlebens<br />

assoziiert waren.<br />

Zusätzlich wurden 32 wiederholt auftretende<br />

CNA-Regionen identifiziert (19 Deletionen und<br />

13 Amplifikationen). Von diesen enthielten<br />

sechs Gene, die zuvor nicht in Zusammenhang<br />

mit Krebs oder AML/MDS gebracht wurden. Bei<br />

43 der in 15 der 32 CNA-Regionen identifizierten<br />

Genen zeigte sich gegenüber nicht veränderten<br />

Zellen eine signifikante Änderung der mRNA-<br />

Expression, deren Beteiligung an der AML-<br />

Pathogenese nun geklärt werden kann.<br />

Eine Klassifikation in vorteilhafte, neutrale<br />

und nachteilige zytogenetische Kategorien<br />

nach CALGB 1 ermöglichte erwartungsgemäß<br />

eine Prognose hinsichtlich des Gesamt- und<br />

progressionsfreien Überlebens. In Patienten<br />

mit normaler Cytogenetik ermöglichte die<br />

Gesamtzahl an CNAs dagegen keine entsprechende<br />

Aussage.<br />

Identifikation von Translokationen<br />

und Genmutationen<br />

Blitzlicht Genomforschung<br />

Besuchen Sie uns auf der<br />

Halle 009 / Stand C59<br />

www.laborwelt.de<br />

Es wurden 23 zytogenetisch definierte balancierte<br />

Rearrangements identifiziert, die in einem<br />

Viertel der Metaphasechromosomen von 22<br />

Patienten mit nicht-komplexen Karyotypen<br />

auftraten. Mit Hilfe der SNP-Arrays wurden<br />

die CNA-Regionen identifiziert, die an den<br />

Bruchstellen der Rearrangements liegen. Diese<br />

(t(15;17) (q22;q21), und eine mit inv(16) (p13q22)<br />

Microsynth AG<br />

LABORWElT Schützenstr. 15 J CH-9436 10. Jahrgang Balgach | Nr. 5/2009 | 9<br />

Tel. +41 71 722 83 33 J www.microsynth.ch

Blitzlicht Genomforschung<br />

+CNA<br />

+UPD<br />

10% (8)<br />

Normaler Karyotyp Anomaler Karyotyp<br />

+CNA<br />

+UPD<br />

1% (1) -CNA<br />

+UPD<br />

5% (4)<br />

-CNA<br />

-UPD<br />

27% (23)<br />

-CNA +CNA<br />

+UPD +UPD<br />

1% (1) 1% (1)<br />

deuten darauf hin, dass die Rearrangements<br />

im Gegensatz zu zytogenetischen Befunden<br />

nicht balanciert zu sein scheinen. Zudem wurde<br />

ein Deletionsendpunkt identifiziert, der sich an<br />

einer verbreiteten Translokations-Bruchstelle<br />

im NUP98-Gen auf Chromosom 11p15 befand,<br />

obgleich bei dem betroffenen Patienten keine<br />

zytogenetischen Translokationen gefunden<br />

worden waren. Kryptische Translokationen des<br />

NUP98- und NSD1-Gens (5q35.3) wurden bereits<br />

zuvor für AML beschrieben, diese können bei<br />

zytogenetischen Untersuchungen übersehen<br />

werden 16-17 . Daher screenten wir in der Probe<br />

nach solchen Translokationen und fanden mittels<br />

RT-PCR ein NUP98-NSD1-Fusionstranskript<br />

der Exons 12 bzw. 6, aber nicht sein reziprokes<br />

Gegenstück. Beim Screening zusätzlicher 179<br />

AML-Proben fanden sich zwei weitere Proben<br />

mit kryptischen Fusionstrans kripten.<br />

Wiederauftretende CNA-Region in ALL-Genomen<br />

enthalten oft mutierte Gene, die auch<br />

in Proben ohne Veränderungen der Kopienzahl<br />

verändert sind. Um zu überprüfen, ob dieses<br />

Phänomen auch bei AML auftritt, wurde eine<br />

fokale CNA auf Chromosom 12p12.3 untersucht,<br />

die in drei AML-Patienten auftrat. Dieser Chromosomenbereich<br />

enthält das ETV6-Gen, das<br />

in AML-Patietenen oft mutiert und transloziert<br />

vorliegt 19-20 . Tatsächlich enthielten drei von 180<br />

Proben nicht-synonyme SNP-Varianten des<br />

Gens (P4A, R105Q, and R202Q) in Abwesenheit<br />

einer CNA. Die Analyse gesunder Haut-DNA,<br />

für die allerdings nur Probenmaterial eines<br />

Patienten zur Verfügung stand, bestätigte, dass<br />

R105Q eine erworbene, zuvor nicht beschriebene<br />

Mutation ist.<br />

+CNA<br />

-UPD<br />

22% (19)<br />

-CNA<br />

-UPD<br />

23% (20)<br />

Partielle uniparentale Disomie<br />

+CNA<br />

-UPD<br />

10% (9)<br />

Abb. 2: Genetische Veränderungen in AML-Genomen. Die Grafik (aus [1]) zeigt den relativen<br />

Anteil von AML-Proben mit anomalem (rot, n=20) und normalem (weiß, n=36) Karyotyp<br />

mit (+) sowie ohne (–) CNAs und UPDs, Details siehe Text.<br />

Mit Hilfe unabhängig voneinander, an unterschiedlichen<br />

Stellen vom selben Patienten<br />

entnommener (paarweiser) normaler und<br />

Tumor-DNA konnten in Tumor-Proben mit<br />

SNP-LOH (loss of heterogosity – eine Allel-<br />

Imbalance, die auf den Verlust eines der Allele<br />

oder die erhöhte Kopienzahl eines der Allele<br />

zurückgeht) identifiziert werden. Ein LOH in<br />

Abwesenheit einer CNA entspricht dabei einer<br />

UPD. Es wurden in sieben der untersuchten<br />

86 Proben acht UPD-Regionen identifiziert.<br />

Diese traten gehäuft in zytogenetisch normalen<br />

AML-Genomen auf (15% vs. 3.8%). Alle<br />

UPD-Regionen dehnten sich bis zum Ende des<br />

betroffenen Genoms aus und variierten in der<br />

Größe (11-95 Mb).<br />

Fazit<br />

Zusammengenommen zeigen die ermittelten<br />

Ergebnisse, dass AML-Genome – zumindest<br />

bei der hier erzielten Auflösung von 35K – nicht<br />

inherent instabil zu sein scheinen. Auch zeigte<br />

sich eine bemerkenswerte Heterogenität der<br />

in jedem AML-Genom mutierten Gene, wobei<br />

in dieser Studie nicht die für die Pathogenese<br />

ebenfalls potentiell relevante DNA-Methylierung<br />

erfasst wurde. Da sich in den meisten<br />

der untersuchten AML-Genome nur eine<br />

geringe Zahl erworbener CNAs zeigte, steht<br />

zu vermuten, dass mutierte Gene in diesen<br />

Regionen eine wichtige Rolle bei der AML-<br />

Pathogenese spielen. Die in sehr kleinen CNAs<br />

auftretenden Gene wie etwa STAG2, PRMT2,<br />

USP10 oder C8orf4 eignen sich hervorragend,<br />

um diese Arbeitshypothese zu überprüfen.<br />

Denn bisher wurde keines dieser mittels des<br />

hier vorgestellten Genom-weiten hochaufgelösten<br />

Genom-Screening identifizierten Gene<br />

mit der AML-Pathogenese in Zusammenhang<br />

gebracht. AML-Genome die in Folgestudien<br />

mit der hier präsentierten Identifizierungs/<br />

Validierungsstrategie untersucht werden,<br />

dürften zur Etablierung eines umfassenden<br />

Kataloges von Genkandidaten führen, die potentiell<br />

zur AML-Pathogenese beitragen.<br />

Obgleich in der vorliegenden Studie zahlreiche<br />

in anderen Studien 6, 8, 10-12 entdeckte große<br />

CNA-Regionen bestätigt werden konnten,<br />

gibt es auch zahlreiche Diskrepanzen, die<br />

sich im Wesentlichen auf drei grundlegende<br />

Unterschiede im experimentellen Design<br />

zurückführen lassen. Erstens, der eingesetzte<br />

SNP-Array hat eine vier- bis zehnfach höhere<br />

Auflösung als die in früheren Studien eingesetzten<br />

Plattformen. Es wurden durchgehend<br />

paarweise Tumor- und Kontrollproben desselben<br />

Patienten eingesetzt. Drittens: Alle identifizierten<br />

kleinen CNAs, die naturgemäß eine<br />

außerordentlich hohe Rate an Falsch-positiven<br />

aufweisen, wurden mit einer unabhängigen,<br />

orthogonalen Plattform (RocheNimbleGen)<br />

validiert. Dies erlaubte es eindeutig die erworbenen<br />

somatischen CNA und UPD-Regionen<br />

in AML-Genomen von erblichen CMVs zu unterscheiden,<br />

was zuvor ohne Validierung und<br />

Einsatz paarweiser Proben nicht möglich war.<br />

CNAs und UPD sind danach – im Gegensatz<br />

zu früher publizierten Ergebnissen – bei der<br />

AML nicht so häufig wie bei ALL, ein starkes<br />

Argument, noch höherauflösende genomische<br />

Studien durchzuführen, um die an der<br />

AML-Pathogenese beteiligten Genmutationen<br />

systematisch zu katalogisieren und funktionell<br />

zu charakterisieren. Dafür empfiehlt sich<br />

eine Kombination existierender Plattformen<br />

wie die traditionelle Zytogenetik mit FISH,<br />

SNP-Arrays, Array-CGH und gezielten Next-<br />

Generation-Sequencing-Verfahren.<br />

Literatur<br />

[1] Walter MJ, Payton JE, Ries RE, Shannon WD, Deshmukh H,<br />

Zhao Y, Baty J, Heath S, Westervelt P, Watson MA, Tomasson<br />

MH, Nagarajan R, O‘Gara BP, Bloomfield CD, Mrózek K, Selzer<br />

RR, Richmond TA, Kitzman J, Geoghegan J, Eis PS, Maupin R,<br />

Fulton RS, McLellan M, Wilson RK, Mardis ER, Link DC, Graubert<br />

TA, DiPersio JF, Ley TJ. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Aug<br />

4;106(31):12950-5<br />

Eine umfassende Literaturliste kann beim Autor angefordert werden<br />

Korrespondenzadresse<br />

Dr. Burkhard Ziebolz<br />

Roche Applied Science<br />

82377 Penzberg<br />

burkhard.ziebolz@roche.com<br />

10 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT

P.O.S. KRESIN DESIGN GmbH · P0908-014<br />

20 Years<br />

Thermocyclers<br />

Setting Standards<br />

www.biometra.com<br />

+49 551 50686-0 · info@biometra.com<br />

Top performance for highest demands.<br />

Consistent and permanent further enhancements of<br />

hard- and software and a practical and tailored to the<br />

market needs portfolio make biometra Thermocyclers to<br />

a success story and an essential laboratory equipment.<br />

Innovation · Advancement · Development<br />

Quality Products Made in Germany<br />

Purchase of a Biometra Thermocycler conveys a limited non-transferable immunity from suit for the purchaser’s own internal research and development and applied fi elds other than human in vitro diagnostics under one or more of US<br />

Patents Nos. 5,038,852, 5,656,493, 5,333,675, 5,475,610, and 6,703,236, or corresponding claims in their non-US counterparts, owned by Applera Corporation. No right is conveyed expressly, by implication or by estoppel under any<br />

patent claim, reagents, kits, or methods such as 5´ nuclease methods, or under any other apparatus or system claim, including but not limited to US Patent No. 6,814,934 and its non-US counterparts, which describe and claim thermal<br />

cyclers capable of realtime detection. Further information on purchasing licenses may be obtained by contacting the Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive,Foster City, California 94404, USA.

Wissenschaft RNA-Interferenz<br />

MicroRNAs: Hauptakteure<br />

in der Metastasierung<br />

Raffaele Baffa MD 1,5 , Matteo Fassan MD 2 , Anne Rosenberg MD 3 , Carlo M. Croce MD 4 , 1 Thomas Jefferson<br />

University, Kimmel Cancer Center, Philadelphia, 2 University of Padova, 3 Thomas Jefferson<br />

University, Kimmel Cancer Center, Philadelphia, PA, 4 Comprehensive Cancer Center, Ohio State<br />

University, Columbus OH. 5 aktuelle Anschrift: Medimmune, Gaithersburg, MD.<br />

Metastasierender Krebs ist das Ergebnis einer Reihe komplexer Prozesse, die zahlreiche Veränderungen<br />

auf molekularer Ebene umfassen.Die Entdeckung nicht-codierender microRNAs (miRNAs),<br />

die die Genexpression durch mRNA-Abbau oder Translationshemmung modulieren, hat das<br />

Verständnis dieser Komplexität ein gutes Stück vorangebracht. Verschiedenen Studien zufolge<br />

können miRNAs als Tumorsuppressoren und auch als Onkogene wirken,und ihr Nachweis könnte<br />

von diagnostischer und prognostischer Relevanz sein.Die Ergebnisse aktueller in vitro- und Expressionsprofilierungsstudien<br />

zeigen, dass spezifische miRNAs direkt an der Metastasierung beteiligt<br />

sind und sowohl als Diagnose-Werkzeug zur Charakterisierung metastasierenderTumore als auch<br />

als Biomarker für das Therapiemonitoring geeignet erscheinen. Daneben könnten sie künftig als<br />

neuartige und gezielte Arzneimittel eingesetzt werden.<br />

Trotz jahrelanger Anstrengungen, Biomarker<br />

für Krebs beim Menschen zu identifizieren, hat<br />

kein Biomarker solch ein Aufsehen erregt wie<br />

die microRNAs. microRNAs (oder miRNAs) sind<br />

eine Familie endogener, 19 bis 25 Nucleotide<br />

kleiner, nicht-codierender RNA-Genprodukte,<br />

die die Genexpression modulieren, indem sie<br />

gezielt an mRNA binden 1,2 . Im Menschen ist<br />

miRNA-Aberration ein Kennzeichen von Krankheit,<br />

auch für Krebs. Tatsächlich werden miRNAs<br />

gewebespezifisch exprimiert, und Änderungen<br />

der miRNA-Expression in einem Gewebe kann<br />

mit Krankheitszuständen korreliert werden.<br />

Die in der Evolution konservierten miRNAs<br />

sind an grundlegenden biologischen Vorgängen<br />

beteiligt, unter anderem dem Zellzyklus, der<br />

Differenzierung, Entwicklung, dem Stoffwechsel<br />

und der Alterung 1,2 . Das menschliche Genom<br />

enthält schätzungsweise 1.000 miRNA-Gene,<br />

von denen angenommen wird, dass sie ein<br />

Drittel aller Gene regulieren 1,2 . Oft befinden sich<br />

miRNA-Gene in mit Krebs assoziierten genomischen<br />

Regionen, wie etwa Minimal regions<br />

of amplification (MAR), Loss of heterozygosity<br />

(LOH), fragilen Stellen und üblichen Bruchstell-<br />

Regionen in oder in der Nähe von Onkogenen<br />

oder Tumorsuppressorgenen 3 .<br />

MiRNAs werden zunächst von der RNA-Polymerase<br />

II als lange, primäre Transkripte synthetisiert,<br />

die nachfolgend mit Caps versehen und<br />

polyadenlyliert werden. Diese Transkripte werden<br />

von der Drosha RNase III-Endonuclease in<br />

ca. 70 Nucleotide lange Haarnadel-prä-miRNAs<br />

prozessiert und durch Ran-GTP/Exportin aus<br />

dem Zellkern transportiert 5 . Prä-miRNAs werden<br />

im Zytoplasma von Dicer weiterbearbeitet, bis<br />

ein 19 bis 25 Nucleotide langer Doppelstrang entstanden<br />

ist. Ein Strang davon wird in den RNAinduced<br />

silencing complex (RISC) aufgenommen<br />

und verwendet, um die Expression von Zielgenen<br />

zu regulieren. Die Bindung von miRNAs an die<br />

3’-untranslatierte Region (UTR) der mRNA mit<br />

perfekter oder fast-perfekter Sequenzkomplementarität<br />

induziert den mRNA-Abbau. Dagegen<br />

führt eine nicht-perfekte Komplementarität<br />

oft zur Translationshemmung. Der aus sieben<br />

Tab. 1: Repräsentative miRNAs, die in metastatischem Krebs abberrant exprimiert werden,<br />

und ihre bedeutendsten putativen Gene<br />

miRNA Locus Expression in Metastasen Targetgene Referenzen<br />

miR-10b 2q31.1 Hochreguliert HOXD10 [4, 14]<br />

miR-21 17q23.1 Hochreguliert<br />

PDCD4, PTEN, RECK,<br />

TPM1, MASPIN<br />

miR-373 19q13.41 Hochreguliert CD44 [12]<br />

miR-520c 19q13.41 Hochreguliert CD44 [12]<br />

miR-520c 19q13.41 Hochreguliert CD44 [12]<br />

miR-34c 11q23.1 Herunterreguliert E2F3 [13]<br />

miR-148a 7p15.2 Herunterreguliert TGIF2 [13]<br />

miR-200 family 1p36.33 12p13.31 Herunterreguliert ZEB1, SIP1 [11]<br />

miR-205 1q32.2 Herunterreguliert ZEB1, SIP1 [11]<br />

miR-335 7q32.2 Herunterreguliert SOX4, TNC [10]<br />

bis acht Nucleotiden bestehende Seed-Strang<br />

von miRNAs am 5’-Ende ist entscheidend für<br />

die wirksame Zielsteuerung, und miRNAs mit<br />

ähnlicher Seed-Sequenz können – zumindest<br />

theoretisch – die Expression einer ähnlichen<br />

Untergruppe von Genen regulieren 1-3 .<br />

In in vitro-Studien konnte gezeigt werden,<br />

dass eine aberrante Expression von miRNAs zur<br />

Karzinogenese beiträgt, indem die Expression<br />

von Proto-Onkogenen angekurbelt und jene<br />

von Tumorsuppressorgenen gehemmt wird.<br />

Die Deregulierung solcher “Oncomirs” ist bei<br />

verschiedensten Krebserkrankungen beobachtet<br />

worden, und die miRNA-Expression wurde<br />

mit molekularbiologischen Charakteristika<br />

korreliert, was belegt, dass miRNA-Signaturen<br />

dazu dienen können, die biologischen und klinischen<br />

Eigenschaften von Krebs zu beschreiben 1-3 .<br />

Zudem zeigte sich in vivo auch ein Zusammenhang<br />

zwischen der miRNA-Expression und der<br />

Entstehung experimenteller Tumore 1-3 . Obgleich<br />

miRNAs aber eine klare Rolle bei der Onkogenese<br />

spielen, ist der Beitrag, den miRNAs zur<br />

bösartigen Entartung humaner Tumore leisten,<br />

erst unlängst untersucht und charakterisiert<br />

worden 4-14 .<br />

miRNAs und Metastasierung<br />

Metastasierender Krebs ist die Haupttodesursache<br />

bei Patienten mit soliden Tumoren. Die<br />

Ausprägung des metastatischen Phänotyps ist<br />

ein multifaktorieller Prozess und das Ergebnis<br />

der unerklärten Wechselwirkung molekularer<br />

Faktoren wie dem epigenetischen Silencing,<br />

von Transkriptionsfaktoren, Signalwegen und<br />

Wachstumsfaktoren. Bislang wurde die Rolle<br />

des metastatischen Ausstreuens falsch eingeschätzt.<br />

Tatsächlich sind bereits kleine Tumore in<br />

frühem Stadium in der Lage, Mikrometastasen<br />

zu bilden, die sich über den ganzen Körper ausbreiten<br />

können, aber selten zu soliden, klinisch<br />

relevanten Sekundärtumoren führen.<br />

Während der vergangenen Jahrzehnte wurden<br />

molekulargenetische Studien durchgeführt,<br />

um Gene und Genprodukte zu untersuchen, die<br />

den Metastasierungsprozess antreiben. Gleichwohl<br />

ist der prognostische und diagnostische<br />

Wert dieser Genveränderungen angesichts der<br />

Heterogenität des Metastasierungsprozesses<br />

und der fokalen Natur der Veränderung von<br />

Onkogenen und Tumorsuppressorgenen bislang<br />

begrenzt. In jüngerer Zeit häuft sich die Zahl<br />

der Berichte, die miRNAs eine wichtige Rolle als<br />

Promotoren und Suppressoren der Krebsprogression<br />

und der Metastasierung zusprechen<br />

(vgl. Tabelle). Dies ist nicht nur beachtenswert,<br />

weil sie ein neues Untersuchungsfeld eröffnen,<br />

sondern auch weil mit ihnen neue Pathways<br />

offengelegt wurden, die in die Metastasierung<br />

involviert sind.<br />

Der erste dazu von Ma et al. veröffentlichte<br />

Bericht 4 beschrieb die unterstützende Rolle<br />

von miR-10b bei der Invasion und Metastasierung<br />

von Brustkrebs. Während miR-10b in<br />

12 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT<br />

[6-9, 14]

den meisten Fällen von Brustkrebs gegenüber normalem Brustgewebe<br />

herunterreguliert war, wurde die microRNA in rund 50% aller Fälle von<br />

metastasierendem Brustkrebs überexprimiert. In vitro hatte die ektopische<br />

Expression von miR-10b keinen Effekt auf die Zellproliferation, vergrößerte<br />

aber die Fähigkeit zur Migration und Invasivität. Darüber hinaus zeigten<br />

in vivo-Studien, dass miR-10b-überexprimierende Tumore sich invasiv<br />

verhielten und eine hochgradige Vaskularisierung zeigten. Das hochregulierte<br />

miR-10b hemmt den Translationsprozess der mRNA, die das<br />

Homöobox-D10-Protein (HOXD10) codiert, was zur verstärkten Expression<br />

des wohlbekannten und gut charakterisierten pro-metastatischen<br />

Gens RHOC führt. Weiter gestützt wurden diese Daten dadurch, dass die<br />

HOXD10-Expression in Brusttumoren zunehmender Malignizität immer<br />

mehr verschwindet. Allerdings konnte die Assoziation von miR-10b mit der<br />

Brustkrebs-Metastasierung in einer großen Zahl von Fällen von Brustkrebs<br />

im Frühstadium nicht bestätigt werden 5 .<br />

Deregulierung der miRNA-Expression<br />

Der intiale Befund der Deregulation der miRNA-Expression bei metastasierendem<br />

Krebs konnte auch in weiteren Fällen demonstriert werden. Zum<br />

Beispiel zeigte sich, dass die weitverbreitete, bei Krebs überexprimierte<br />

miRNA miR-21 am Erwerb der invasiven und metastatischen Eigenschaften<br />

von Darmkrebs- und Brustkrebs-Zelllinien beteiligt ist, indem diese gezielt<br />

auf zahlreiche Tumorsuppressorgene wirkt, wie etwa PTEN, PDCD4,<br />

RECK, TPM1 und MASPIN 6,7,14 . Zudem wurde die miR-21-Überexpression<br />

in Zusammenhang mit fortgeschrittenen klinischen Stadien und der<br />

Lymphknoten-Metastasierung bei Brustkrebs und dem hepatozellulären<br />

Karzinom gebracht 8,9 . Ähnlich wie miR-10b beeinträchtigten auch miR-373<br />

und miR-520c nicht die Zellproliferation, aber unterstützten in vitro die<br />

Migration und Invasion von Krebs-abgeleiteten Zelllinien 12 . Diese beiden<br />

miRNAs besitzen ähnliche Seed-Sequenzen, was nahelegt, dass sie einen<br />

überlappenden Satz von Gen-Targets regulieren könnten. Tatsächlich<br />

erwies sich CD44 – das einen Zelloberflächenrezeptor für Hyaluronsäure<br />

(Hyluronan) codiert – unter neun gemeinsamen potentiellen Gentargets<br />

als direktes Ziel beider miRNAs. In Krebsproben war miR373 hochreguliert,<br />

wenn die Tumoren Lymphknoten-Metastasen aufwiesen, und die miR-<br />

373-Expression zeigte eine inverse Korrelation zur CD44-Expression.<br />

Im Gegensatz zu anderen Studien, identifizierten Tavazoie et al. 10 erstmals<br />

miRNAs mit Metastasen-supprimierenden Eigenschaften. Beim<br />

Vergleich metastatischer Absiedlungen mit unselektierten parentalen<br />

Brustkrebszellen fanden sie, dass miR-335, miR-126 und miR-206 in den<br />

metastatischen Proben durchgehend herunterreguliert. Untermauert<br />

werden diese Daten dadurch, dass eine niedrige Expression von miR-335<br />

und miR-126 mit einem geringen Metastasen-freien Überleben in klinischen<br />

Proben korrelierte. In vitro-Analysen zeigten, dass miR-335 durch<br />

Abzielen auf die Transkriptionsfaktoren SOX4 und TNC (TCN codiert<br />

Tenascin, eine Komponente der extrazellulären Matrix) als Metastasen-<br />

Suppressor wirkt.<br />

Gregory und Mitarbeiter 11 fanden, dass alle fünf Mitglieder der miRNA-<br />

200-Familie (miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-141 and miR-429)<br />

sowie miR-205 auf die E-Cadherin-Repressoren ZEB1 und SIP1 zielen.<br />

Außerdem wurde gezeigt, dass diese miRNAs in solchen Zellen merklich<br />

herunterreguliert waren 11 , die eine epitheliale-mesenchymale Transition<br />

(EMT) durchlaufen hatten, der offenbar eine frühe Beteiligung der<br />

miRNA-Deregulierung beim Annehmen des metastatischen Phänotyps<br />

zugrundeliegt. Eigentlich ist die EMT ein Prozess, bei dem epitheliale<br />

Tumorzellen durch extrazelluläre Zytokine wie TGF-b oder intrazelluläre<br />

Regiesignale, wie etwa onkogenes Ras, stimuliert werden, ihre epitheliale<br />

Polarität zu verlieren und stattdessen mesenchymale Phänotypen mit<br />

stärkeren Migrations- und Invasions-Eigenschaften anzunehmen. Aus<br />

diesem Grund wird EMT als der initiierende und entscheidende Schritt<br />

im Metastasierungsprozess betrachtet. Diese Befunde wurden durch vier<br />

andere unabhängige Studien bestätigt 15 .<br />

Interessanterweise wird die Expression von miRNA-Genen, genau<br />

wie bei Protein-codierenden Genen, von der epigenetischen Regulation<br />

Wissenschaft RNA-Interferenz<br />

Porvair rose ad <strong>Laborwelt</strong> DE exb:Layout 1 11/2/09 11:07<br />

Weißer als weiß?<br />

Selbst die weißesten Mikroplatten wurden unter Umständen mithilfe von<br />

Fremdstoffen hergestellt, was Auswirkungen auf die Genauigkeit von<br />

Analyseergebnissen haben kann – bei den Mikroplatten von Porvair<br />

Sciences ist dies nicht der Fall. Rufen Sie uns an, senden Sie eine E-Mail<br />

oder besuchen Sie uns unter<br />

www.porvair-sciences.com/download_request.php und fordern Sie Ihre<br />

Kopie eines unabhängigen Artikels und eine Probe unserer Mikroplatten<br />

an, um die Ergebnisse mit Ihrer aktuellen Marke vergleichen zu können.<br />

Porvair Sciences Ltd<br />

Telephone +44 (0)1372 824290 Email: int.sales@porvair-sciences.com<br />

LABORWElT 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 | 13

Wissenschaft RNA-Interferenz<br />

Abb. 1: Im Zuge der Metastasierung veränderte microRNAs, die als spezifische therapeutische<br />

Targets dienen könnten<br />

beeinflusst. Lujambio et al. 13 identifizierten<br />

bei der Untersuchung der Rolle des mit der<br />

DNA-Methylierung assoziierten Silencings von<br />

Tumorsuppressor-miRNAs in Metastasen ein<br />

spezifisches metastatisches miRNA-Hypermethylierungsprofil.<br />

Schließlich fanden wir auf der Suche nach<br />

einer spezifischen miRNA-Expressions-Signatur<br />

für den metastatischen Phänotyp solider Tumore<br />

mit Hilfe vergleichender Microarray-Analysen<br />

von Primärtumoren und davon abgeleiteten<br />

Metastasen eine umfassende miRNA-Signatur.<br />

Diese besteht aus 15 über- und 17 unterexprimierten<br />

miRNAs und vier verschiedenen organspezifischen<br />

miRNA-Signaturen 14 .<br />

Einige andere Hauptaspekte müssen noch<br />

untersucht werden, darunter der Einfluss<br />

der metastatischen Mikroumgebung auf die<br />

miRNA-Expression der Tumorzelle. Gleichwohl<br />

bestätigen die Berichte, dass spezifische mi-<br />

RNA-Gene direkt an der Krebsmetastasierung<br />

beteiligt sind – und unterstreichen damit die Bedeutung<br />

dieser neuen Klasse nicht-codierender<br />

RNAs bei der Translation von Biomarkern zur<br />

Diagnose, Prognose und für die Einschätzung<br />

des Therapieansprechens bei metastatischem<br />

Krebs.<br />

miRNAs – von der Laborbank<br />

zum Krankenbett<br />

Das miRNA-Profiling eröffnet die Unterscheidung<br />

normaler und pathologischer Läsionen<br />

und die Identifikation von Genexpressionssignaturen,<br />

die mit bestimmten Krebsphänotypen<br />

(wie dem metastatischen) assoziiert sind 3 . Es<br />

wurde bereits gezeigt, dass aberrante miRNA-<br />

Expressions-Signaturen in metastatischen<br />

Krebs involviert sind 9,14 , und eine einfache<br />

Profilierungsmethode könnte helfen, Krebspatienten<br />

zu identifizieren, die wahrscheinlich<br />

Metastasen oder Rückfälle entwickeln.<br />

Weil von diversen Organen abgeleitete<br />

Metastasen besondere organspezifische<br />

miRNA-Signaturen zeigen 14 , könnte die miRNA-<br />

Expressionsanalyse auch als neuartige, einfache<br />

Profilierungsmethode eingesetzt werden, um<br />

das Ausgangsorgan zu identifizieren, zum Beispiel<br />

bei Metastasen unbekannten Ursprungs.<br />

Auf diese Art und Weise repräsentieren genomweite<br />

Profilierungsansätze – ergänzt durch<br />

Funktionsstudien, die die Über- bzw. Unterexpression<br />

von miRNAs beinhalten – den Ansatz,<br />

der am wahrscheinlichsten zu Fortschritten im<br />

jungen Forschungsfeld der nicht-codierenden<br />

RNAs führen wird 1-3 . Dazu kommt, dass miRNAs<br />

– im Gegensatz zu mRNAs – in vivo langlebig<br />

und in vitro stabil sind, was ein entscheidender<br />

Vorteil im klinischen Rahmen sein könnte und<br />

die Analyse Formalin-fixierter, Paraffin-eingebetteter<br />

(FFPE) Proben gestattet 14 . Diverse Berichte<br />

haben bereits eine hohe Reproduzierbarkeit und<br />

Genauigkeit des miRNA-Expressions-Profilings<br />

in archivierten FFPE-Proben des Menschen belegt.<br />

In diesem Zusammenhang muss allerdings<br />

betont werden, dass auch wenn FFPE-Proben als<br />

unverzichtbares Werkzeug für die Biomarker-<br />

Entdeckung und – Validierung betrachtet<br />

werden, diese andererseits nicht immer kompatibel<br />

mit modernen Genomics-Technologien<br />

sind wie etwa Genexpressions-Arrays, weil die<br />

mRNA während der Fixierung und Bearbeitung<br />

abgebaut wird. Das Öffnen der Histopathologie-<br />

Archive gut annotierter FFPE-Proben für die<br />

miRNA-Expressionsprofilierung verspricht eine<br />

neue Ära der systematischen molekularen Begutachtung,<br />

die sich durch eine fortgeschrittene<br />

histopathologische und klinische Charakterisierung<br />

der Proben auszeichnet.<br />

Aus therapeutischer Sicht wird ein zunehmendes<br />

Verständnis der molekularen Rolle von<br />

miRNAs im Metastasierungsprozess maßgeblich<br />

zur Identifikation alternativer, therapeutisch<br />

interessanter molekularer Pathways beitragen.<br />

Darüber hinaus empfehlen sich miRNAs per se<br />

durch ihre Stabilität als neue attraktive Therapeutika.<br />

Dazu kommt, dass miRNA-basierte<br />

shRNAs die Genexpression starker inhibieren<br />

als traditionelle Haarnadel-shRNAs 1-3 .<br />

Eine Sequenz-spezifische Hemmung der<br />

miRNAs kann mit chemisch stabilisierten<br />

und optimierten Antisense-Oligonucleotiden<br />

erzielt werden. Außerdem wurde die Funktion<br />

einer neuen Klasse chemisch modifizierter, mit<br />

Cholersterin konjugierter Antisense-RNAs, der<br />

„Antagomirs“, als spezifische und wirksame<br />

Silencer endogener miRNAs in Mäusen nachgewiesen<br />

1-3 .<br />

Obgleich spannend, muss eine miRNAbasierte<br />

Gentherapie von metastasierendem<br />

Krebs erst den Nachweis erbringen, dass<br />

Targets hochwirksam gehemmt und das<br />

Patientenüberleben bei minimaler Toxizität<br />

signifikant verlängert werden. Darüber hinaus<br />

erfordert die Entwicklung miRNA-basierter<br />

Therapien einen wirksamen Transport zum<br />

Wirkort.<br />

Weitere Funktionsstudien sind essentiell,<br />

um die Bedeutung der miRNA-Expression in<br />

Metastasen weiter aufzuklären. Nichtsdestotrotz<br />

hat die miRNA-Revolution begonnen<br />

und wird zweifellos die künftige Behandlung<br />

metastatischer Patienten beeinflussen.<br />

Literatur<br />

[1] Croce, C.M., Calin, G.A., Cell 122 (2005), 6-7.<br />

[2] Esquela-Kerscher, A., Slack, F.J., Nature Rev Cancer 6 (2006),<br />

857-866.<br />

[3] Calin, G.A., Croce, C.M., Nat Rev Cancer 6 (2006), 857-866.<br />

[4] Ma, L., Teruya-Feldstein, J., Weinberg, R.A., Nature 449 (2007),<br />

682-689.<br />

[5] Gee, H.E., Camps, C., Buffa, F.M., Colella, S., Sheldon, H.,<br />

Gleadle, J.M., Ragoussis, J., Harris, A.L., Nature 455 (2008),<br />

E8-9.<br />

[6] Asangani, I., Rasheed, S.A.K., Nikolova, D.A., Leupold, J.H.,<br />

Colburn, N.H., Post, S., Allgayer, H., Oncogene 27 (2008),<br />

2128-2136.<br />

[7] Zhu, S., Wu, H., Wu, F., Nie, D., Sheng, S., Mo, Y.Y., Cell Res 18<br />

(2008), 350-359.<br />

[8] Yan, L.X., Huang, X.F., Shao, Q., Huang, M.Y., Deng, L., Wu,<br />

Q.L., Zeng, Y.X., Shao, J.Y., RNA 14 (2008), 2348-2360.<br />

[9] Budhu, A., Jia, H.L., Forgues, M., Liu, C.G., Goldstein, D., Lam,<br />

A., Zanetti, K.A., Ye, Q.H., Croce, C.M., Tang, Z.Y., Wang, X.W.,<br />

Hepatology 47 (2008), 897-907.<br />

[10] Tavazoie, S.F., Alarcon, C., Oskarsson, T., Padua, D., Wang,<br />

Q., Bos, P.D., Gerald, W.L., Massague, J., Nature 451 (2008),<br />

147-152.<br />

[11] Gregory, P.A., Bert, A.G., Paterson, E.L., Barry, S.C., Tsykin,<br />

A., Farshid, G., Vadas, M.A., Khew-Goodall, Y., Goodall, G.J.,<br />

Nature Cell Biol 10 (2008), 593-601.<br />

[12] Huang, Q., Gumireddy, K., Schrier, M., Le Sage, C., Nagel,<br />

R., Nair, S., Egan, D.A., Li, A., Huang, G., Klein-Szanto,<br />

A.J., Gimotty, P.A., Katsaros, D., Coukos, G., Zhang, L., Pure,<br />

E., Agami, R., Nat Cell Biol 10 (2008), 292-310.<br />

[13] Lujambio, A., Calin, G.A., Villanueva, A., Ropero, S., Sanchez-<br />

Cespedes, M., Blanco, D., Montuenga, L.M., Rossi, S.,<br />

Nicoloso, M.S., Faller, W.J., Gallagher, W.M., Eccles, S.A.,<br />

Croce, C.M., Esteller, M., Proc Natl Acad Sci USA 105 (2008),<br />

13556-13561.<br />

[14] Baffa, R., Fassan, M., Volinia, S., O‘Hara, B., Liu, C.G., Palazzo,<br />

J.P., Gardiman, M., Rugge, M., Gomella, L.G., Croce, C.M.,<br />

Rosenberg, A., J Pathol. 219(2):214-221 (2009).<br />

[15] Korpal, M., Kang, Y., RNA Biol 5 (2008), 115-119.<br />

Korrespondenzadresse<br />

Prof. Carlo M Croce<br />

Ohio State University<br />

1082 Biomedical Research Tower<br />

460 W. 12 th Avenue, Columbus, OH 43210<br />

Tel.: +1-(0)614-292-4930<br />

Fax: +1-(0)614-292-3558<br />

carlo.croce@osumc.edu.<br />

14 | 10. Jahrgang | Nr. 5/2009 LABORWElT

Report Metastasierung<br />

Brustkrebs und<br />

Metastasierung – Vorteile<br />

einer Individualtherapie<br />

Ralf Hass, AG Biochemie und Tumorbiologie, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, MHH<br />

Brustkrebs als primär maligne Entartung im Brustdrüsengewebe ist bei Frauen die nach wie vor<br />

häufigste Tumorerkrankung und auch krankheitsbedingte Todesursache. Sehr viel seltener wird<br />

Brustkrebs auch bei Männern diagnostiziert. Bei den histopathologisch unterschiedlichen Brustkrebsarten<br />

(etwa ductal, lobulär, medullär, tubulär) und der Identifizierung des Rezeptorstatus<br />

(Östrogen- und Progesteronrezeptor sowie Her2/neu) auf den Tumorzellen gibt es derzeit eine<br />

entsprechende Auswahl an therapeutischen Ansatzformen wie Chemo-, Hormon-, Antikörperund<br />

Strahlentherapie. Neben diesen relativ unspezifischen Mitteln stellt die Entwicklung und<br />

der zunehmende Einsatz kleiner inhibitorischer Moleküle – etwa zum Blockieren wachstumsstimulatorischer<br />

intrazellulärer Signalkaskaden – einen deutlich fokussierteren molekularen Therapieansatz<br />

dar. Allerdings sind diese Signalwege nicht unbedingt spezifisch für Brustkrebszellen,<br />

sondern eher präsent in allen hochproliferativen Geweben im Körper, wie in den verschiedenen<br />

Epithelien. Aufgrund der Heterogenität von Brustkrebserkrankungen sind diese pauschalen<br />

Therapieschemata daher nicht immer erfolgreich und verfehlen teilweise gänzlich die erhoffte<br />

Wirkung. Durch eine generelle Proliferationsinhibition wird natürlich auch die Regenerationsfähigkeit<br />

wichtiger Gewebe stark eingeschränkt, was die Gewebshomoöstase und das notwendige<br />

metabolische Gleichgewicht stört und somit zu extrem unangenehmen Nebenwirkungen bis hin<br />

zur ungewollten Generation von Kollateralerkrankungen führen kann.<br />

Hier ließen sich – durch die ausgedehnte Testung<br />

patientenspezifischer Tumorzellen aus<br />

Tumorbiopsien ex vivo mit Hilfe standardisierter<br />

zellbasierter Assays – gezieltere Therapieansätze<br />

eher auf individueller Basis entwickeln<br />

um damit ein optimiertes Therapieschema für<br />

jeden einzelnen Brustkrebs zusammenstellen<br />

zu können. Für einen derart individualisierten<br />

Ansatz ist es gelungen, eine Technologie zur<br />

Anzüchtung von Brustkrebsprimärkulturen zu<br />

entwickeln1 , wobei Brustkrebszellen mittlerweile<br />

länger als zwei bis drei Jahre permanent<br />

aus einem Tumorgewebe gewonnen werden<br />

können. Um die Reproduzierbarkeit dieser<br />

individuellen Brustkrebsprimärkultur-Technologie<br />

zu gewährleisten, haben eine Reihe von<br />

molekularen Untersuchung zur Expression bestimmter<br />

Zelloberflächenrezeptoren und etwa<br />

zur Expression des Alterungsmarkers Senezenzassoziierte-b-Galactosidase<br />

(SA b-gal) und<br />

zur Telomeraseaktivität gezeigt, dass die aus<br />

dem Tumorgewebe ständig proliferierenden<br />

„human breast cancer-derived epithelial cells“<br />

185x32mm_SW_dt_oR 30.01.2008 19:41 Uhr Seite 1<br />

(HBCEC) im Lauf der Jahre ihre ursprünglichen<br />

zellbiologischen und funktionellen Eigenschaften<br />

nicht signifikant verändern, sofern<br />