Fritz Wrede und der Drehorgelbau in Hannover

Fritz Wrede und der Drehorgelbau in Hannover von Peter G. Schuhknecht

Fritz Wrede und der Drehorgelbau in Hannover von Peter G. Schuhknecht

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Der Leierkasten lieferte diese Musik auch zu den armen Leuten, die die<br />

Operetten nicht besuchen konnten. Der Berl<strong>in</strong>er Dichter He<strong>in</strong>rich Seidel,<br />

Erbauer <strong>der</strong> Halle des Anhalter Bahnhofs, hat e<strong>in</strong> Gedicht mit “Musik <strong>der</strong><br />

armen Leute“ überschrieben. Es beg<strong>in</strong>nt mit:<br />

“Der Musikprofessor spricht:<br />

Die Drehorgeln, die dulde man ni“<br />

Es br<strong>in</strong>gt zum Ausdruck, wie die ausübenden Musiker zum Volks<strong>in</strong>strument von<br />

damals standen. Sie nannten den Leierkasten e<strong>in</strong> “barbarisches“ Instrument<br />

<strong>und</strong> glaubten, daß auch die Franzosen bei se<strong>in</strong>er Namensgebung “Orgue de<br />

Barbarie“ das zum Ausdruck br<strong>in</strong>gen llten. Zu se<strong>in</strong>er Ehrenrettung muß<br />

gesagt werden, daß die Experten diese Bezeichnung auf den ersten bekannt<br />

gewordenen <strong>Drehorgelbau</strong>er Giovanni Barberi zurückführen. Er lebte um 1 7(X).<br />

Es gibt noch viele an<strong>der</strong>e Deutungen <strong>der</strong> Herkunft dieses Namens. E<strong>in</strong>e nehmen<br />

wir gerne zur Kenntnis, wnach es e<strong>in</strong>e Orgel aus <strong>der</strong> Barbarei, nämlich<br />

aus Deutschland se<strong>in</strong> sollte. Wahre Kunstwerke von mit Fe<strong>der</strong>werk angetriebenen<br />

mechanischen Kle<strong>in</strong>orgelwerken, <strong>in</strong> Augsburg um 16(X) entstanden, lassen es<br />

nicht ausgeschlossen ersche<strong>in</strong>en, daß die Drehorgel <strong>in</strong> Deutschland entstanden<br />

ist.<br />

Der schlechte Ruf des Leierkastens ist verständlich. Weitgehend aus Holz<br />

gefertigt, wurden die Kästen von den fahrenden Musikanten bei W<strong>in</strong>d <strong>und</strong><br />

Wetter von Ort zu Ort geschleppt <strong>und</strong> waren dann wohl kaum irrrer <strong>in</strong><br />

“Stirria<strong>in</strong>g“. Die deutsche Namensgebung hat sicher etwas mit <strong>der</strong> Drehleier<br />

zu tun; jenes Instrument, e<strong>in</strong>e Art Geige, mit <strong>der</strong> die fahrenden Musikanten<br />

im Mittelalter von Burg zu Burg zogen. Mit e<strong>in</strong>er von <strong>der</strong> rechten Hand<br />

gedrehten Kurbel wurden von e<strong>in</strong>em Reibrad die Saiten von unten <strong>in</strong><br />

Schw<strong>in</strong>gung versetzt. Mit den F<strong>in</strong>gern <strong>der</strong> l<strong>in</strong>ken Hand wurden die Tasten<br />

des Griffbrettes betätigt, die Ivlodie gespielt. Da lag es nahe, mit<br />

e<strong>in</strong>er “geleierten“ Kle<strong>in</strong>orgel durch die Lande zu ziehen. Für die “Luft“<br />

mußte man sowieso über das Drehen e<strong>in</strong>en Balg bewegen. Warum nicht dann<br />

auch noch statt über Tasten von e<strong>in</strong>er mitgedrehten Stiftwalze mit den<br />

Stiften die Orgelventile im Rhytmus <strong>der</strong> vorprogrammierten Ilodie öffnen.<br />

Von den Glockenspielen war sie ja bereits bekannt. Mit fortschreiten<strong>der</strong><br />

Technik wandelte sich <strong>der</strong> Leierkasten - erlauben Sie mir diese Differen<br />

zierung - zur Drehorgel.<br />

Den Bedarf konnten nur noch große Fabriken befriedigen - mit Dampfbetrieb,<br />

wie es <strong>in</strong> vielen Anzeigen stand. Das Lochband, die Notenrolle, erlaubte<br />

längere Musikprogramme. Auch die Oper eroberte sich die Drehorgel.<br />

Der Weg führte zum Orchestrion, das ganze Orchester ersetzte, <strong>in</strong> den<br />

Tanzsälen aufspielte <strong>und</strong> beson<strong>der</strong>s attraktiv <strong>der</strong> Kirmes ihr Gesicht <strong>und</strong><br />

ihren “so<strong>und</strong>“ gab. Das Qrgelwerk war dann nur noch e<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> selbst<br />

spielnden Instrumente, trotzdem blieb <strong>der</strong> Name “Kirmesorgel“ für dieses<br />

Orchestrion erhalten.<br />

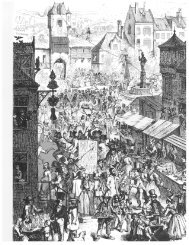

Und wie<strong>der</strong> ist es Nostalgie, die uns vor diesen großen Kirnesorgeln stehen<br />

läßt, die wir hier <strong>in</strong> <strong>Hannover</strong> Jahr für Jahr <strong>in</strong> <strong>der</strong> Stadt sehen <strong>und</strong> hören<br />

können. Sie lösen Heimweh bei uns aus, Heimweh nach den Jahrmärkten, auf<br />

denen sie erklangen, sich gegenseitig übertönend, die Besucher zu ihrer<br />

Attraktion, <strong>der</strong> Achterbahn, <strong>der</strong> Geisterbahn, dem Kettenkarussell lockend.<br />

Jede für sich bestaunt, doch alle zusanman die Syrrhonie <strong>der</strong> Kirmes<br />

spielend. E<strong>in</strong>e eigene Symphonie, die nur im Freien, auf dem großen Platz,<br />

sozusagen <strong>in</strong> Quadrophonie, ne<strong>in</strong> <strong>in</strong> Multiphonie von uns gehört wurde.<br />

Ke<strong>in</strong>eswegs “e<strong>in</strong>e grauenvolle Katzenmusik, wie sie erzielt wird, wenn<br />

sämtliche Leiermänner Berl<strong>in</strong>s <strong>in</strong> den Circus gesperrt werden <strong>und</strong> je<strong>der</strong><br />

e<strong>in</strong>e an<strong>der</strong>e Walze dreht“. So die Erstaufführung von Richard Wagners<br />

isters<strong>in</strong>ger von e<strong>in</strong>em Kritiker anläßlich <strong>der</strong> Erstaufführung <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong><br />

beschrieben. Vielleicht hätte <strong>der</strong> über die Kirmes auch so geschrieben,<br />

wenn er als Erwachsener sie erstmalig erlebt hätte. Wer von uns Alten<br />

4