Nahrungsraum Stadt / dérive - Zeitschrift für Stadtforschung, Heft 67 (2/2017)

Urban Gardening liegt seit Jahren im Trend, städtische Märkte feiern eine Renaissance und sind Fixpunkt von Stadttourismustouren, Kochevents gibt es aller Orten und Streetfood wandelt sich von der exotischen Attraktion zum Alltagsangebot. In der Schwerpunktausgabe Nahrungsraum Stadt werden Sie über die neuesten Urban-Gardening-Tipps trotzdem ebenso wenig informiert, wie über die coolsten Streetfood-Hangouts oder die angesagtesten Community-Kochevents in Ihrer Nachbarschaft. Stattdessen legt der dérive-Schwerpunkt den Fokus auf die räumlichen Ausprägungen und Auswirkungen der diversen Hypes und Trends, beschäftigt sich am Beispiel Wien mit dem Themenkomplex urbane Landwirtschaft, Stadtwachstum, Imagepolitik und Partizipation oder stellt den Nahrungsmittelanbau in Kubas Städten vor. Das Heft kann hier https://shop.derive.at/collections/einzelpublikationen/products/heft-67 bestellt werden.

Urban Gardening liegt seit Jahren im Trend, städtische Märkte feiern eine Renaissance und sind Fixpunkt von Stadttourismustouren, Kochevents gibt es aller Orten und Streetfood wandelt sich von der exotischen Attraktion zum Alltagsangebot. In der Schwerpunktausgabe Nahrungsraum Stadt werden Sie über die neuesten Urban-Gardening-Tipps trotzdem ebenso wenig informiert, wie über die coolsten Streetfood-Hangouts oder die angesagtesten Community-Kochevents in Ihrer Nachbarschaft. Stattdessen legt der dérive-Schwerpunkt den Fokus auf die räumlichen Ausprägungen und Auswirkungen der diversen Hypes und Trends, beschäftigt sich am Beispiel Wien mit dem Themenkomplex urbane Landwirtschaft, Stadtwachstum, Imagepolitik und Partizipation oder stellt den Nahrungsmittelanbau in Kubas Städten vor. Das Heft kann hier https://shop.derive.at/collections/einzelpublikationen/products/heft-67 bestellt werden.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

April — Juni <strong>2017</strong><br />

N o <strong>67</strong><br />

<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadt</strong>forschung<br />

<strong>dérive</strong><br />

<strong>dérive</strong><br />

ISSN 1608-8131<br />

8 euro<br />

Sampler<br />

MARSEILLE<br />

Guy Debord<br />

Kunsthaus Graz<br />

STREETART<br />

CIT Collective & Gaswerk Leopoldau<br />

Krems/Lerchenfeld<br />

NAHRUNGSRAUM<br />

SECRETS & CRISES<br />

STADT<br />

Marlene Hausegger<br />

Foucault/HETEROTOPIE<br />

<strong>dérive</strong>

Editorial<br />

Urban Gardening liegt seit Jahren im Trend, städtische Märkte<br />

feiern eine Renaissance und sind Fixpunkt von <strong>Stadt</strong>tourismustouren,<br />

Kochevents gibt es aller Orten und Streetfood<br />

wandelt sich auch in unseren Breiten von der exotischen Attraktion<br />

zum Alltagsangebot. Man könnte meinen, die <strong>Stadt</strong>bevölkerung<br />

verbringt ihre Tage mit Gärtnern, Kochen und Essen.<br />

In dieser Schwerpunktausgabe zum Thema <strong>Nahrungsraum</strong><br />

<strong>Stadt</strong> werden Sie trotzdem über die neuesten Urban-Gardening-Tipps<br />

ebenso wenig lesen, wie über die coolsten Streetfood-Hangouts<br />

oder die angesagtesten Community-Kochevents<br />

in Ihrer Nachbarschaft – auf <strong>dérive</strong> ist eben Verlass.<br />

Stattdessen legen wir unseren Fokus auf die räumlichen<br />

Ausprägungen und Auswirkungen der diversen Hypes und<br />

Trends, beschäftigen uns am Beispiel Wien mit dem Themenkomplex<br />

urbane Landwirtschaft, <strong>Stadt</strong>wachstum, Imagepolitik<br />

und Partizipation oder sehen uns den Nahrungsmittelanbau<br />

in Kubas Städten näher an.<br />

Katharina Held, die <strong>für</strong> den Schwerpunkt verantwortliche<br />

Redakteurin, schreibt in ihrem Einleitungsartikel: »Nahrungsmittel<br />

sind als fundamentaler Bestandteil menschlichen<br />

Lebens auf vielfältige Weise in das städtische Alltagsleben<br />

eingebunden, sie verändern öffentliche Räume, das allgemeine<br />

<strong>Stadt</strong>bild, die <strong>Stadt</strong>politik, durchdringen städtisches Leben<br />

und produzieren <strong>Stadt</strong> und Urbanität.« Wie sich das im Fall<br />

der Berliner Markthalle Neun auswirkt, analysiert Held in<br />

einem weiteren Artikel <strong>für</strong> den Schwerpunkt. Im Mittelpunkt<br />

des Beitrages stehen die Eventisierung des Marktgeschehens<br />

und ihre Auswirkungen auf die Nachbarschaft. Berlin ist<br />

gemeinsam mit Beirut gleich noch einmal Schauplatz in<br />

diesem Schwerpunkt, wenn es im Beitrag Falafel gentrified von<br />

Miriam Stock um sich verändernde Geschmackslandschaften<br />

und deren räumliche Effekte geht. Inga Reimers setzt sich<br />

in Die <strong>Stadt</strong> als Tafel mit dem Trend zum gemeinschaftlichen<br />

Kochen und Essen als Tool <strong>für</strong> Community-Building oder<br />

zur Inszenierung von Debatten auseinander.<br />

Kuba wiederum gilt wohl zu recht als besonders avanciertes<br />

Beispiel <strong>für</strong> Urban Farming. Carey Clouse zeigt im<br />

Artikel Hyper-local Foodscapes wie sich die urbane Landwirtschaft<br />

ab 1989, dem Jahr des Untergangs der Sowjetunion und<br />

dem damit verbundenen Abbruch von Handelsbeziehungen,<br />

zur heutigen Blüte entwickelte. International weniger bekannt<br />

ist möglicherweise, dass auch in Wien vergleichsweise viele<br />

Nahrungsmittel angebaut werden. Die <strong>Stadt</strong> verfügt nach<br />

eigenen Angaben über rund 5.000 Hektar Landwirtschaftsflächen,<br />

870 Hektar davon werden <strong>für</strong> den Gartenbau – vor allem<br />

<strong>für</strong> die Gemüseproduktion – genutzt, rund 700 Hektar<br />

gehören dem Weinanbau. Auf diesen Flächen werden jährlich<br />

rund 60.000 Tonnen Gemüse bzw. Trauben <strong>für</strong> über<br />

2.000.000 Liter Wein geerntet. In einer stark wachsenden<br />

<strong>Stadt</strong> wie Wien verwundert es jedoch nicht, dass diese Flächen<br />

unter Druck geraten. Sarah Kumnig zeigt mit ihrem Artikel<br />

Partizipation und grüne Imagepolitik in Wien am Beispiel des<br />

Wiener Donaufeldes, wie der Konflikt zwischen baulicher<br />

<strong>Stadt</strong>erweiterung und urbaner Landwirtschaft ausgetragen<br />

bzw. besänftigt wird.<br />

Der Magazinteil dieser <strong>dérive</strong>-Ausgabe führt mit drei<br />

Beiträgen an die Schauplätze Addis Abeba, Athen und in den<br />

Aufzug als Ort zur Einübung urbanen Verhaltens. Lisa<br />

Bolyos schreibt in ihrer Reportage über die Geschwindigkeit<br />

der schier uferlosen <strong>Stadt</strong>entwicklung Addis Abebas, die<br />

nicht ganz zufällig an chinesische Verhältnisse erinnert: Die<br />

damit verbundene Zerstörung informeller Siedlungen und<br />

Strukturen erzeugt Widerstand, der sich mittlerweile generell<br />

gegen die Regierungspolitik richtet.<br />

Peter Payer erzählt im zweiten Magazinbeitrag die<br />

»kleine Zivilisationsgeschichte« Wie wir lernten, mit dem<br />

Aufzug zu fahren. Er erinnert an die damit verbundenen Ängste,<br />

die sowohl sozialer Natur waren, als auch in Bezug auf<br />

mögliche Unfälle herrschten. Payer porträtiert die Figur des<br />

Aufzugswärters und analysiert die Fahrstuhl-Kabine als<br />

Ort an dem »es galt, extreme Nähe auszuhalten, auch über<br />

mögliche Klassengrenzen hinweg«.<br />

Für den letzten Beitrag haben wir uns ins Beste Hotel<br />

Europas begeben, um mit einer Aktivistin der Initiative City<br />

Plaza Athens ein Interview zu führen. Vor rund einem Jahr wurde<br />

durch Besetzung aus einem leerstehenden Hotel im Zentrum<br />

Athens eine selbstverwaltete Flüchtlingsunterkunft <strong>für</strong> 400 Personen.<br />

Die Bewohner und Bewohnerinnen des beeindruckenden<br />

Projekts, das mit dem Slogan »No pool, no minibar, no<br />

room service but still the best hotel in Europe« <strong>für</strong> sich Werbung<br />

macht, organisieren und finanzieren ihren Alltag entlang von<br />

Solidarität und Selbstorganisation und stellen sich täglich den<br />

zahlreichen Herausforderungen und Widersprüchen.<br />

Das Kunstinsert in dieser Ausgabe stammt von<br />

Maruša Sagadin, die mit ihrer Arbeit Terra Cotta, Panna Cotta<br />

mit der Säule als architektonischem Fragment spielt.<br />

Es dauert zwar noch ein gutes halbes Jahr bis unser<br />

urbanize! Festival von 6. bis 15. Oktober in Wien erneut seine<br />

Tore öffnet, aber wir stecken natürlich längst bis unter die<br />

Haarwurzeln in den Vorbereitungen. Inhaltlich wird sich bei<br />

der 8. Ausgabe von urbanize! alles um das Themenfeld<br />

<strong>Stadt</strong> und Demokratie drehen. Am besten gleich im Kalender<br />

blockieren – dringend notwendige Debatte ist angesagt!<br />

Bis dahin wünschen wir erkenntnisreiche Lektüre,<br />

die <strong>dérive</strong>s<br />

01

»Für eine<br />

tatsächliche Repolitisierung<br />

von <strong>Stadt</strong>politik müssen Kämpfe<br />

um den Erhalt von landwirtschaftlichen Flächen<br />

mit jenen um Zugang zu Wohnraum <strong>für</strong> alle<br />

verknüpft werden.«<br />

Sarah Kumnig über Partizipation und grüne Imagepolitik in Wien am Beispiel des<br />

<strong>Stadt</strong>entwicklungsprozesses Donaufeld auf S. 16 dieser Ausgabe.<br />

ANGEBOT: ABONNEMENT + BUCH*<br />

8 Ausgaben (2 Jahre) <strong>dérive</strong> um 48,–/68,– Euro (Österr./Europa)<br />

inkl. ein Exemplar von:<br />

Walter Benjamin<br />

Über Städte und Architekturen<br />

Berlin: DOM, <strong>2017</strong><br />

224 Seiten, 28 Euro<br />

Der Philosoph, Kulturtheoretiker und Schriftsteller Walter<br />

Benjamin (1892–1940) ist nicht nur viel gereist, sondern<br />

blieb oft längere Zeit an unterschiedlichen Orten. Paris,<br />

Marseille, Neapel, Capri, Ibiza, Moskau und Riga sind<br />

einige dieser Stationen. Seine Beobachtungen hat der<br />

Autor seit 1925 in Berichten und Essays <strong>für</strong> Zeitungen und<br />

<strong>Zeitschrift</strong>en verarbeitet. Im Mittelpunkt steht hierbei<br />

die Frage, wie Menschen in umbauten Räumen, vor allem<br />

auf Plätzen und Straßen, zusammenleben.<br />

*Solange der Vorrat reicht!<br />

Bestellungen an: bestellung@derive.at<br />

<strong>dérive</strong><br />

<strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadt</strong>forschung<br />

www.derive.at<br />

www.facebook.com/derivemagazin

Inhalt<br />

01<br />

Editorial<br />

CHRISTOPH LAIMER, ELKE RAUTH<br />

04 — 05<br />

Nahrungsmittel in der <strong>Stadt</strong>,<br />

NAHRUNGSMITTEL aus der STADT<br />

Vorwort zum Schwerpunkt<br />

KATHARINA HELD<br />

06 — 12<br />

Falafel gentrified<br />

Neue »authentische« Geschmackslandschaften<br />

in BERLIN und BEIRUT<br />

MIRIAM STOCK<br />

13 — 16<br />

Partizipation und grüne Imagepolitik in WIEN<br />

Widersprüche des <strong>Stadt</strong>entwicklungsprozesses<br />

Donaufeld<br />

SAR AH KUMNIG<br />

17 — 20<br />

Hyper-local Foodscapes<br />

CUBA’s Experience with Urban Agriculture<br />

CAREY CLOUSE<br />

21 — 27<br />

MAKING the Market<br />

Controversy and discourse surrounding a<br />

MARKET hall in Berlin Kreuzberg<br />

KATHARINA HELD<br />

28 — 31<br />

Die <strong>Stadt</strong> als TAFEL<br />

Öffentliches Essen und Kochen als Setting<br />

INGA REIMERS<br />

32 — 36<br />

Kunstinsert<br />

Maruša Sagadin<br />

Terra Cotta, Panna Cotta<br />

MAGAZIN<br />

37 — 41<br />

»Was wir entwickeln müssen, ist unser HORIZONT«<br />

Addis Abebas uferlose <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />

LISA BOLYOS<br />

42 — 47<br />

Wie wir lernten, mit dem AUFZUG zu FAHREN<br />

Eine kleine Zivilisationsgeschichte<br />

PETER PAYER<br />

48 — 52<br />

Das beste Hotel EUROPAS<br />

Interview mit der Athener Initiative Hotel City Plaza<br />

CHRISTOPH LAIMER, ELKE RAUTH<br />

53 — 58<br />

BESPRECHUNGEN<br />

S. 53<br />

Von Spanien lernen?!<br />

S. 54<br />

Wider den Purismus<br />

S. 55<br />

Kleingärten in der <strong>Stadt</strong><br />

Von Prag bis Baku:<br />

Erkundungsreisen in osteuropäische Städte<br />

S. 57<br />

Die Terranauten<br />

S. 58<br />

Die Statik der Irrationalität<br />

68<br />

IMPRESSUM<br />

S. 56<br />

–<br />

<strong>dérive</strong> – Radio <strong>für</strong> <strong>Stadt</strong>forschung<br />

Jeden 1. Dienstag im Monat von<br />

17.30 bis 18 Uhr in Wien auf ORANGE 94.0<br />

oder als Webstream http://o94.at/live.<br />

Sendungsarchiv: http://cba.fro.at/series/1235<br />

03

Katharina Held<br />

Nahrungsmittel<br />

in der <strong>Stadt</strong>,<br />

NAHRUNGSMITTEL<br />

aus der STADT<br />

Vorwort zum Schwerpunkt<br />

Food »emerges as something with phenomenal power to transform not just landscapes,<br />

but political structures, public spaces, social relationships, cities« (Steel 2009).<br />

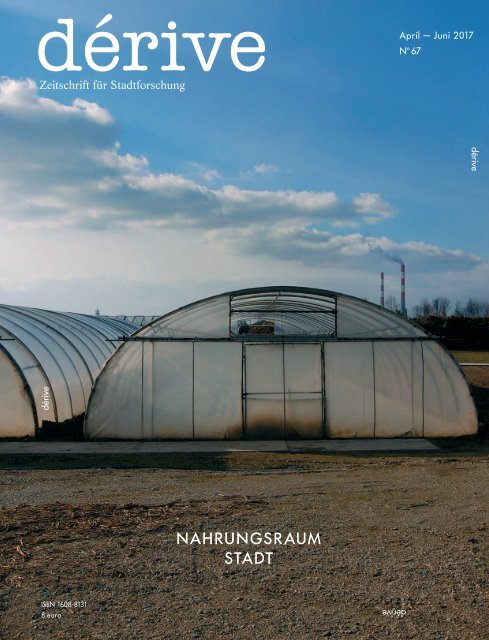

Auf einer Anbaufläche von 286 Hektar werden in Wien<br />

jährlich knapp 6.400 Tonnen Salat geerntet; hier ein Feld<br />

im Wiener Bezirk Donaustadt. Foto: <strong>dérive</strong><br />

Nahrungsmittel sind als fundamentaler Bestandteil menschlichen<br />

Lebens auf vielfältige Weise in das städtische Alltagsleben<br />

eingebunden, sie verändern öffentliche Räume, das allgemeine<br />

<strong>Stadt</strong>bild, die <strong>Stadt</strong>politik, durchdringen städtisches Leben und<br />

produzieren <strong>Stadt</strong> und Urbanität: Als Orte der Nahversorgung<br />

sind Supermärkte, Kioske, Bäckereien etc. fester Bestandteil<br />

des <strong>Stadt</strong>bildes. Sie tragen zusammen mit Restaurants, Cafés<br />

und Imbissen zur Atmosphäre eines <strong>Stadt</strong>teils bei, bestimmen<br />

das öffentliche Leben. Im Konsumraum <strong>Stadt</strong> entfaltet<br />

Ernährung Wirkmacht, stellt doch die Nahrungsmittelindustrie<br />

einen großen Teil des Umsatzes und der Arbeitsplätze städtischer<br />

Wirtschaft. Das Transportaufkommen <strong>für</strong> die Lebensmittelmassen<br />

verdichtet den <strong>Stadt</strong>verkehr. Auch <strong>für</strong> das Image<br />

einer <strong>Stadt</strong> sind Nahrungsangebot und lokale Spezialitäten<br />

von Bedeutung: Durch <strong>Stadt</strong>marketing wird auch die Restaurant-<br />

und Gastronomieszene wichtiges Aushängeschild und<br />

das Essensangebot ein distinktiver Faktor von Städteprofilen.<br />

Die Verbindung zwischen Essen und der <strong>Stadt</strong> ist aber<br />

zunächst vor allem eine historisch gewachsene, symbiotische<br />

Verknüpfung. Städtische Ernährungssysteme stellen eine der<br />

wichtigsten Infrastrukturen menschlicher Siedlungen und<br />

gleichzeitig auch die Voraussetzung <strong>für</strong> städtisches Wachstum<br />

dar. Vorindustrielle Städte versorgten sich zumeist autark<br />

aus der unmittelbaren Umgebung oder sogar aus dem eigenen<br />

<strong>Stadt</strong>gebiet heraus. Aufgrund schlechter Transportbedingungen<br />

und vor allem der wenigen und technisch nicht ausgereiften<br />

Konservierungsmöglichkeiten waren der Anbau von Obst und<br />

04<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>67</strong> — NAHRUNGSRAUM STADT

Gemüse sowie die Haltung von Vieh notwendigerweise<br />

städtische Praktiken (Stierand 2008): Überwiegend (urban)<br />

landwirtschaftlich genutzte Freiflächen bestimmten das <strong>Stadt</strong>bild,<br />

Märkte bildeten einen räumlichen und sozialen Mittelpunkt.<br />

Zunehmende Urbanisierung, wissenschaftlicher und<br />

technischer Fortschritt (Erfindung neuer Konservier-Methoden<br />

wie der Konservendose) und mobiler Handel heben ab dem 19.<br />

und beginnenden 20. Jahrhundert die räumlichen Beschränkungen<br />

des städtischen Ernährungssystems auf. Im Zuge der<br />

Globalisierung entkoppelt sich die Erzeugung der Lebensmittel<br />

vom Wohnort: Produktions-, Konsum- und Verbrauchsräume<br />

rücken noch weiter auseinander.<br />

Seit den neunziger Jahren finden die gesellschaftlichen,<br />

sozialen, ökologischen und politischen Zusammenhänge<br />

des globalen Nahrungsmittelsystems stärkere Beachtung in<br />

urbanen Disziplinen, wobei viele der jüngsten Studien über<br />

Nahrungsmittel und Städte zumeist die gesicherte Versorgung<br />

und gesunde Ernährung der Bevölkerung in den Fokus<br />

rücken. Städtische Ernährungssysteme sind von zentraler<br />

Bedeutung in einer Welt, in der die Versorgung großer Teile<br />

der urbanen Bevölkerung aufgrund struktureller Probleme,<br />

in Folge von ökologischen und ökonomischen Notlagen und des<br />

Massenkonsums nicht gewährleistet werden kann. Urban<br />

food planning – beschrieben als »one of the most dynamic and<br />

rapidly expanding city-driven global social movements«<br />

(Ilieva 2016) – erörtert Möglichkeiten lokaler Ernährungspolitik<br />

und neue Strategien in der <strong>Stadt</strong>ernährungsplanung. Aber<br />

nicht nur die Wissenschaft und Politik, vor allem auch selbstorganisierte<br />

Bürger und Bürgerinnen setzen sich mehr und<br />

mehr mit der Frage einer nachhaltigen und gesicherten Versorgung<br />

und Entwicklung von Städten auseinander. Sie engagieren<br />

sich in Ernährungsräten, bauen in urbanen Gärten Gemüse<br />

an, erdenken Subsistenz-Szenarien und suchen Wege,<br />

Lebensmittelüberschüsse in neue städtische Ressourcenkreisläufe<br />

zu überführen.<br />

All dies bringt im urbanen Alltag Praktiken hervor, die<br />

den Raum der <strong>Stadt</strong> aktiv mitgestalten. Im großen Themenfeld<br />

Nahrungsmittel und <strong>Stadt</strong> wirft der Schwerpunkt dieser<br />

<strong>dérive</strong>-Ausgabe einen Blick auf sozial-räumliche Zusammenhänge<br />

und Implikationen einiger dieser unterschiedlichen<br />

Praktiken von der Produktion bis zum Konsum von Nahrungsmitteln<br />

in und aus Städten.<br />

Die Beiträge<br />

In ihrem Artikel zu Urban-Farming in Havanna, Kuba,<br />

nimmt Carey Clouse die Besonderheiten des kubanischen<br />

Systems urbaner landwirtschaftlicher Produktion in den Blick.<br />

Zugeschnitten auf den Kontext, die kulturellen Werte und<br />

Restriktionen Havannas, bietet dieses dennoch Ansatzpunkte<br />

und Übersetzungspotential <strong>für</strong> die Versorgung von Städten<br />

in der Krise.<br />

Urbane Landwirtschaft ist auch Thema im Beitrag<br />

von Sarah Kumnig, der den Kontext neoliberaler <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />

hinterfragt. Analysiert wird hier ein <strong>Stadt</strong>entwicklungsprozess<br />

in Wien, dessen grünes Entwicklungsleitbild sowie<br />

die Partizipationsmöglichkeiten <strong>für</strong> Bürgerinnen und Bürger<br />

am Prozess.<br />

Die Tätigkeiten des gemeinsamen Kochens und<br />

Essens greift Inga Reimers in ihrem Artikel zu Ess-Settings<br />

auf. Anhand zweier Beispiele denkt sie hier über die<br />

zentralen räumlichen Elemente solcher temporärer Settings<br />

und deren Einbindung in den urbanen Raum nach.<br />

Dass Essen in der <strong>Stadt</strong> mittlerweile auch in den<br />

Medien, von Blogs und Magazinen, als Trend propagiert wird<br />

und die Rolle von authentischer Küche, Food Start-Ups und<br />

Essen als Kulturerfahrung im Zuge der Gentrifizierungsdebatte<br />

diskutiert werden (Zukin 2010, Boniface 2003), reflektieren<br />

zwei Beiträge in diesem Schwerpunkt. Miriam Stock spürt<br />

unter der Überschrift Falafel gentrified auf der Basis eines Vergleiches<br />

des kulinarischen Angebotes in Berlin und Beirut den<br />

sich verändernden Geschmackslandschaften dieser Städte<br />

und den da<strong>für</strong> verantwortlichen Einflüssen nach. In Berlin<br />

bleibend widmet sich Katharina Held der Markthalle Neun in<br />

Berlin-Kreuzberg und dem Diskurs um die Halle, der<br />

Widersprüche und Konfliktpotenziale des neuen Food-<br />

Trends aufzeigt.<br />

Katharina Held studierte Kultur der Metropole an der<br />

HafenCity Universität in Hamburg und schloss ihren Master<br />

in Urban Studies am University College in London ab.<br />

In ihrer forschenden Arbeit setzt sie sich verstärkt mit<br />

dem Zusammenhang von <strong>Stadt</strong> und Nahrungsmitteln,<br />

alternativen Konsumpraktiken und Alltagskultur auseinander<br />

und ist derzeit als Lehrbeauftragte und Lektorin tätig.<br />

Literatur<br />

Ilieva, Rositsa T. (2016): Urban Food Planning: Seeds of<br />

Transition in the Global North. London: Routledge.<br />

Steel, Carolyn (2009): Hungry City. How Food Shapes<br />

Our Lives. London: Vintage.<br />

Stierand, Philipp (2008): <strong>Stadt</strong> und Lebensmittel. Die<br />

Bedeutung des Städtischen Ernährungssystems <strong>für</strong> die<br />

<strong>Stadt</strong>entwicklung. Dissertation. Universität Dortmund.<br />

Verfügbar unter: http://speiseraeume.de/downloads/<br />

SPR_Dissertation_Stierand.pdf [Stand: 10.02.<strong>2017</strong>].<br />

Zukin, Sharon (2010): Naked City: The Death and Life of<br />

Authentic Urban Places. Oxford & New York: Oxford University<br />

Press.<br />

Boniface, Priscilla (2003): Tasting Tourism: Travelling<br />

for Food and Drink. Burlington: Ashgate.<br />

Katharina Held — Nahrungsmittel in der <strong>Stadt</strong>, NAHRUNGSMITTEL aus der STADT<br />

05

Miriam Stock<br />

Falafel gentrified<br />

Neue authentische<br />

Geschmackslandschaften<br />

in BERLIN und BEIRUT<br />

Mit der weltweiten Gentrifizierung von urbanen Nachbarschaften geht auch eine<br />

Veränderung des kulinarischen Angebots und Geschmacks einher. Dabei stellt sich<br />

Authentizität als wichtiges Kriterium der Vermarktung heraus, sei es in Form ethnischer<br />

Gastronomie wie der Falafel in Berlin, sei es in Form von wiederbelebten nationalen<br />

kulinarischen Traditionen wie in der libanesischen Küche in Beirut. An diesen Beispielen<br />

aus Berlin und Beirut lässt sich zeigen, wie sich neue authentische Geschmackslandschaften<br />

in enger Wechselwirkung zwischen globalen Bewegungen und lokaler<br />

Distinktion entfalten.<br />

Gentrifizierung, Authentizität, ethnische Gastronomien,<br />

Geschmackslandschaften, Globalisierung<br />

Rissani-Imbiss in Berlin.<br />

Foto: Miriam Stock<br />

06<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>67</strong> — NAHRUNGSRAUM STADT

Sarah Kumnig<br />

Partizipation und<br />

Urbane Landwirtschaft, Partizipation, Imagepolitik,<br />

<strong>Stadt</strong>wachstum, Versiegelung, Wohnbau<br />

grüne Imagepolitik<br />

in WIEN<br />

Widersprüche des<br />

<strong>Stadt</strong>entwicklungsprozesses<br />

Donaufeld<br />

Die <strong>Stadt</strong> frisst ihre Äcker.<br />

Foto: Peter Krobath<br />

Sarah Kumnig — Partizipation und grüne Imagepolitik in WIEN<br />

13

Carey Clouse<br />

Hyper-local<br />

urban agriculture, Cuba, foodshed,<br />

food security, urban farming<br />

Foodscapes<br />

CUBA’S Experience<br />

with Urban Agriculture<br />

Photo: Andy Cook<br />

Cuba has long been recognized as one of the world leaders in sustainable<br />

urban agriculture – an accomplishment that is made even more impressive<br />

given the country’s long history of economic and development challenges.<br />

Within this context, Cubans have found ways to opportunistically tailor<br />

hyper-local food provisioning to existing urban conditions; in effect layering<br />

agriculture over the framework of the city. Grassroots farming efforts,<br />

combined with robust government programming, has helped Cuban cities to<br />

reduce food miles, improve access to fresh fruits and vegetables, bolster food<br />

literacy, and ultimately, shore up the entire country’s food security.<br />

Carey Clouse — Hyper-local Foodscapes — CUBA’s Experience with Urban Agriculture<br />

17

KATHARINA HELD<br />

MAKING the<br />

food market, urban regeneration, public space,<br />

assemblage theory, Berlin<br />

Market – Controversy<br />

and discourse surrounding<br />

a MARKET hall in Berlin Kreuzberg<br />

Markthalle Neun in Berlin Kreuzberg.<br />

Photo: Markthalle Neun<br />

Depending on who you ask, perceptions of Markthalle Neun in Berlin<br />

Kreuzberg oscillate between two opposing poles. Some people describe<br />

it as a fascinating urban renewal project with an exceptional atmosphere.<br />

Others discern one of the worst examples of the neighbourhood’s ongoing<br />

gentrification, which excludes large sections of the population. These<br />

antagonisms are negotiated in the assemblage 1 of the market that takes<br />

shape in a critical discourse surrounding its daily operations.<br />

1<br />

The notion of the assemblage<br />

was chosen as it<br />

takes into account images,<br />

imaginations, values<br />

and discourse. It conceives<br />

urban space as a relational,<br />

processual fabric<br />

(Farías 2011, p. 9) that is<br />

constantly in the mode of<br />

becoming and »provides an<br />

adequate conceptual tool<br />

[and] a concrete and graspable<br />

image of how the city<br />

is brought into being and<br />

made present in ensembles<br />

of heterogeneous actors,<br />

material and social aspects«<br />

(ibid., p. 14).<br />

Katharina Held — MAKING the Market – Controversy and discourse surrounding a MARKET hall in Berlin Kreuzberg<br />

21

Inga Reimers<br />

Die <strong>Stadt</strong><br />

als TAFEL<br />

Öffentliches Essen und<br />

Kochen als Setting<br />

Essen, Kochen, Raum, Zeit,<br />

Ethnographie<br />

Diskursives Dinner von raumlabor in der<br />

mobilen Skulptur Küchenmonument.<br />

Foto: Inga Reimers<br />

Es gibt – nicht nur im urbanen Raum – vielfältige Möglichkeiten<br />

und Orte zur Nahrungsaufnahme: Neben der zumeist privaten<br />

Mahlzeit zu Hause existieren zahlreiche öffentliche und halböffentliche<br />

Essanlässe, die hier näher betrachtet werden sollen.<br />

Einer der naheliegendsten Orte der öffentlichen Nahrungsaufnahme<br />

ist das Restaurant, welches sowohl in geschäftlichen<br />

als auch in privaten und familiären Kontexten aufgesucht wird.<br />

Darüber hinaus werden Parkanlagen <strong>für</strong> Picknicks und<br />

Verabredungen zum Grillen genutzt. Die Ernte aus urbanen<br />

Gärten wird kollektiv verarbeitet und verspeist. Plätze und Verkehrswege<br />

werden bei Festen, Dinner-Events und Street-Food-<br />

Märkten zu Orten des Essens. Zudem werden halböffentliche<br />

oder private Küchenräume zu öffentlichen Kochveranstaltungen<br />

wie Volxküchen, Supper Clubs oder anderen Dinner-Events<br />

genutzt. Künstler_innen und Aktivist_innen nutzen Picknicks<br />

oder Dinner <strong>für</strong> politische und/oder künstlerische Aktionen.<br />

Politiker_innen wie Anwohner_inneninitiativen hoffen beim<br />

Nachbarschaftskochen mit gemeinsamem Essen auf mehr<br />

Zusammenhalt und Beteiligung in benachteiligten Quartieren.<br />

Die Nahrungsaufnahme aus biologischen Gründen tritt<br />

bei den aufgezählten, außeralltäglichen Mahlzeiten eher in<br />

den Hintergrund. Hier geht es weniger um Routinen und Notwendigkeiten,<br />

sondern vielmehr darum, mit dem temporären<br />

Setting des kollektiven Essens (und Kochens) andere Abläufe<br />

zu rahmen, zu unterstützen oder hervorzubringen. Es geht um<br />

Verhandlungen, Inszenierungen und in den meisten Fällen<br />

(auch) um die Herstellung von Gemeinschaft. Die Erweiterung<br />

des rein physiologischen Vorgangs der Nahrungsaufnahme um<br />

religiöse, künstlerische, kulturelle sowie politische Aspekte<br />

ist hierbei kein spezifisch zeitgenössisches Phänomen (vgl. Barlösius<br />

2011). So findet beispielsweise im Hamburger Rathaus<br />

seit Jahrhunderten das traditionsreiche Matthiae-Mahl statt<br />

und bereits die Futurist_innen inszenierten ihre Prinzipien in<br />

den 1930er Jahren in aufwändigen Banketten.<br />

Ob und in welchem Maße Debatten um das Essen und<br />

damit verbunden auch neue Formate in den letzten Jahren<br />

tatsächlich zugenommen haben, kann eine kulturwissenschaftliche<br />

Forschung – auf der ein Artikel wie dieser beruht – nicht<br />

gesichert klären. Allerdings stellen u.a. die Kulturanthropologinnen<br />

Regina Bendix und Michaela Fenske in Politische<br />

Mahlzeiten fest, dass sich die Intensität der Diskussionen um<br />

Essen und Nahrungsmittel seit der Jahrtausendwende<br />

intensiviert hat (vgl. Bendix & Fenske 2014, S. 6). Auch aktuelle<br />

Themen wie Migration oder <strong>Stadt</strong>entwicklung können<br />

in diesem Zusammenhang mit den hier thematisierten Formaten<br />

verknüpft und in diesen Settings (neu) verhandelt werden.<br />

Dieser Diskurs speist sich aus konsumkritischen Bewegungen<br />

u.a. gegen globale Problematiken wie Preisspekulationen<br />

auf Nahrungsmittel, Ressourcenverteilung oder die Patentierung<br />

von Saatgut. Insbesondere in der westlichen Kultur<br />

positionieren sich Bewegungen u.a. mit vegetarischer/veganer<br />

Ernährung und subsistenter Lebensweise gegen diese<br />

Entwicklungen – zum einen in spezifisch urbanen Formaten<br />

28<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>67</strong> — NAHRUNGSRAUM STADT

Lisa Bolyos<br />

»Was wir<br />

entwickeln müssen,<br />

ist unser HORIZONT.«<br />

Addis Abebas uferlose<br />

<strong>Stadt</strong>entwicklung<br />

Megacity, <strong>Stadt</strong>planung,<br />

Repression, Vertreibung, Informelle Siedlungen,<br />

Widerstand, Äthiopien<br />

Bis zum Kreisverkehr von Olympia ist die Gabon<br />

Road eine einzige Baustelle. »Wenn ich Euch dort<br />

hinbringen soll, mach ich mir das Auto kaputt,«<br />

sagt der Taxifahrer, »also hört auf, den Preis zu<br />

verhandeln«. Meskel Flower Area heißt das Viertel,<br />

in dem wir wohnen, und es gilt, sich Orientierungspunkte<br />

zu merken – eine Klinik, eine Bäckerei,<br />

ein Hotel. In Addis Abeba ist es unüblich, Straßen<br />

beim Namen zu nennen. Diese Orientierungspunkte,<br />

die Landmarks, entlang derer man die<br />

<strong>Stadt</strong> durchstreift, gehen mit der <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />

nach und nach verloren, sagt Konjit Seyoum. »Das<br />

schmerzt. Du vermisst den gewohnten Geruch<br />

von gemahlenem Kaffee und Gewürzen, der dir an<br />

einer Straßenecke zur Orientierung gedient hat,<br />

die Geräusche, wenn das Brot geknetet wird, und<br />

genauso vermisst du das menschliche Miteinander.<br />

Wenn ein <strong>Stadt</strong>teil zerstört wird, geht das ganze<br />

soziale Gefüge in Brüche.« Konjit Seyoum betreibt<br />

unweit der ALE-Kunstuniversität die Asni Art Gallery.<br />

Sie ist in der <strong>Stadt</strong> aufgewachsen, ist bildende<br />

Künstlerin, Köchin und Konferenzdolmetscherin<br />

<strong>für</strong> Englisch, Amharisch und Kroatisch. In der Galerie,<br />

deren direkte Nachbarschaft zur Friedrich-<br />

Ebert-Stiftung auch am Publikum sichtbar wird, ist<br />

Ausstellungspause; an den Wänden hängen Bilder<br />

Meskel Flower Area. »Wenn ein <strong>Stadt</strong>teil entwickelt<br />

wird, geht nicht nur die Orientierung,<br />

sondern das ganze soziale Gefüge verloren.«<br />

Foto: Lisa Bolyos.<br />

aus der hauseigenen Sammlung zeitgenössischer<br />

Kunst. Da sind Architektur-Skizzen, Aquarelle von<br />

Häusern aus dem 19. Jahrhundert, die es in der<br />

<strong>Stadt</strong> längst nicht mehr gibt; die Seitengassen<br />

informeller Wohnsiedlungen in graustufigem Acryl<br />

auf Karton; eng aufeinander gestapelter Geschosswohnungsbau<br />

auf gerahmter Leinwand. Die<br />

Frage, wohin sich die <strong>Stadt</strong> entwickelt, scheint seit<br />

Jahrzehnten Thema zu sein.<br />

Magazin<br />

Lisa Bolyos — »Was wir entwickeln müssen, ist unser HORIZONT« – Addis Abebas uferlose <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />

37

Peter Payer<br />

Wie wir lernten,<br />

mit dem AUFZUG<br />

zu FAHREN<br />

Eine kleine<br />

Zivilisationsgeschichte<br />

Zivilisation, Großstadt, soziale Kontrolle,<br />

<strong>Stadt</strong>leben, Bürgertum, soziale Nähe<br />

Aufzug in Wien-Wieden, 1914,<br />

Sammlung Peter Payer.<br />

Aufzugfahren ist <strong>für</strong> uns <strong>Stadt</strong>bewohner und -bewohnerinnen<br />

längst zur Selbstverständlichkeit geworden. Seit Ende<br />

des 19. Jahrhunderts erforderte die vertikale Expansion der<br />

<strong>Stadt</strong>, in die Höhe genauso wie in die Tiefe, das Finden<br />

eines adäquaten Umgangs mit dem neuen Transportmittel.<br />

Allein in Wien gab es im Jahr 1913 bereits mehr als 2.500<br />

Personenaufzüge, Tendenz rasch steigend (Statistisches<br />

Jahrbuch 1916, S. 20). Ein zivilisatorischer Lernprozess<br />

begann, der realiter durchaus Tücken hatte, wie im Folgenden<br />

gezeigt werden soll.<br />

Zeitungsillustration, 1906,<br />

Sammlung Peter Payer.<br />

42<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>67</strong> — NAHRUNGSRAUM STADT

Interview: Elke Rauth, Christoph Laimer<br />

Das beste Hotel<br />

EUROPAS<br />

Das City Plaza ist ein selbstverwaltetes Refugee-Wohnprojekt in einem<br />

ehemals leerstehenden Hotel im Zentrum von Athen. Das 7-stöckige Haus <strong>für</strong><br />

rund 400 Menschen ist im April 2016 besetzt worden und wird seitdem<br />

von den BewohnerInnen auf der Basis von Solidarität und Selbstorganisation<br />

betrieben. <strong>dérive</strong> hat das in vielen Aspekten herausragende Projekt besucht.<br />

Foto: Nicola Zolin,<br />

www.nicolazolin.it<br />

48<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>67</strong> — NAHRUNGSRAUM STADT

Besprechungen<br />

Von Spanien lernen?!<br />

Felix Wiegand<br />

Die über Wochen besetzten Plätze in den<br />

Zentren der Metropolen als Orte der<br />

Selbstermächtigung und Laboratorien<br />

einer neuen, echten Demokratie; die vielfältigen<br />

Praxen der Solidarität und Selbstorganisierung<br />

im Angesicht einer alltäglichen<br />

Krise; der offensive Kampf gegen die<br />

Austeritätspolitik nationaler Regierungen<br />

und europäischer Institutionen — die Krisenproteste,<br />

die seit 2010 vor allem, aber<br />

keineswegs ausschließlich in Südeuropa<br />

entstanden sind und Hoffnung auf einen<br />

demokratischen Aufbruch in Europa<br />

geweckt haben, erscheinen angesichts der<br />

aktuellen politischen Großwetterlage beinahe<br />

wie Bilder aus einer längst vergangenen<br />

Zeit. Nicht zuletzt das Experiment<br />

linker <strong>Stadt</strong>regierungen in Spanien und die<br />

auch hierzulande geführte Debatte um<br />

einen neuen Munizipalismus zeigen jedoch,<br />

dass der mit dem Ausbruch der Krise<br />

begonnene Kampfzyklus noch nicht vollständig<br />

zum Erliegen gekommen ist, sondern<br />

weiterhin Aufmerksamkeit verdient.<br />

Genau hier setzt das im letzten Jahr<br />

erschienene Buch Krisenproteste in<br />

Spanien. Zwischen Selbstorganisation und<br />

Überfall auf die Institutionen des Politikwissenschaftlers<br />

Nikolai Huke an. Wie der<br />

Autor in der Einleitung schreibt, verfolgt<br />

das Buch am Beispiel Spaniens das<br />

Anliegen, »der ereignisorientierten, bruchstückhaften<br />

Rezeption von Protestbewegungen<br />

eine integrale Entwicklungsgeschichte<br />

gegenüber zu stellen, die relativ<br />

kleinteilig Entstehung und Dynamiken<br />

unterschiedlicher Bewegungen und Protestformen<br />

über einen längeren Zeitraum hinweg<br />

begleitet. Ziel ist es, Erfahrungen<br />

mit politischer Organisierung sichtbar zu<br />

machen, die <strong>für</strong> soziale Bewegungen im<br />

europäischen Zentrum (…) das Potential<br />

bieten, eigene Praxen kritisch zu hinterfragen<br />

und konstruktiv weiterzuentwickeln.«<br />

Zu diesem Zweck zeichnet Huke, der dabei<br />

auf eine Vielzahl von Interviews mit Aktivisten<br />

und Aktivistinnen unterschiedlicher<br />

Bewegungen zurückgreifen kann, detailliert<br />

den Verlauf und den schrittweisen<br />

Wandel der Krisenproteste in Spanien zwischen<br />

2011 und 2015 nach.<br />

In vier eigenständigen Kapiteln widmet<br />

sich das Buch der Bewegungen der Indignados<br />

des 15-M, den vor allem mit der<br />

PAH (Plattform der Hypothekenbetroffenen)<br />

verbundenen Kämpfen um Wohnraum,<br />

den Protesten gegen Kürzungen und<br />

Restrukturierungen im Bildungs- und<br />

Gesundheitsbereich sowie zuletzt dem Versuch,<br />

durch neue linke Parteien und Wahlplattformen<br />

die Machtverhältnisse im Inneren<br />

des Staates selbst zu verändern.<br />

Ausgehend von der Entstehungsgeschichte<br />

der unterschiedlichen Bewegungen rekonstruiert<br />

Huke dabei deren zentrale politische<br />

Inhalte und Strategien ebenso wie die<br />

konkreten Protest- und Organisierungsformen,<br />

die unterschiedlichen Kommunikations-<br />

und Mobilisierungsmethoden und<br />

die soziale Basis und Zusammensetzung<br />

der Proteste. Diese dichte und trotzdem<br />

jederzeit anschauliche Darstellung lässt<br />

nicht nur die ungeheure politische Dynamik<br />

des Protestzyklus lebendig werden. Vielmehr<br />

macht sie auch sichtbar, wie sehr die<br />

Bewegungen — etwa in Gestalt einer alltagsnahen,<br />

ermächtigenden Politik der ersten<br />

Person, der Etablierung inklusiver und<br />

horizontaler Strukturen oder einer relativ<br />

breiten Beteiligung unterschiedlichen sozialer<br />

Gruppen — durch die basisdemokratische<br />

Besprechungen<br />

politische Grammatik der Platzbesetzungen<br />

des 15-M geprägt waren.<br />

Das Buch geht jedoch insofern über<br />

eine bloße Beschreibung der inneren Funktionsweise<br />

der Krisenproteste hinaus, als<br />

Huke diese nicht isoliert betrachtet, sondern<br />

in den breiteren gesellschaftlichen<br />

und politischen Entwicklungen Spaniens<br />

verortet. Neben den Beziehungen zu den<br />

etablierten Organisationen der spanischen<br />

Linken betrifft dies insbesondere die<br />

Auswirkungen der Krisenproteste auf die<br />

gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse<br />

und ihre Wechselwirkung mit den staatlichen<br />

Apparaten. Diese Frage wird<br />

hauptsächlich im letzten, resümierenden<br />

Abschnitt jedes Kapitels thematisiert,<br />

wo Huke auf eine bemerkenswert allgemeinverständliche<br />

Weise Konzepte kritisch-materialistischer<br />

Staatstheorie sowie<br />

neuerer Ansätze aus dem Bereich der<br />

Politischen Theorie aufgreift, um die zuvor<br />

beschriebenen Prozesse gesellschaftstheoretisch<br />

und politisch zu deuten.<br />

Die Ausgangsthese lautet dabei, dass<br />

die Bewegung des 15-M, indem sie Form<br />

und Inhalt der Krisenpolitik der etablierten<br />

Parteien grundlegend in Frage stellte und<br />

mit eigenen, radikal-demokratischen<br />

Formen der Interessenartikulation und Entscheidungsfi<br />

ndung experimentierte, »(…)<br />

gleichzeitig Effekt und Katalysator der<br />

Repräsentations- und Legitimitätskrise der<br />

repräsentativen Demokratie [war]. Ihr<br />

gelang es erfolgreich, die Grenzen der allgemeinen<br />

Repräsentationsbehauptung<br />

des Staates sichtbar zu machen und damit<br />

ungehorsame Praktiken gegenüber dem<br />

Staat zu legitimieren.« Huke zufolge schuf<br />

erst diese Verschiebung im politischen<br />

Koordinatensystem die Grundlage da<strong>für</strong>,<br />

dass es in der Folge in d en Kämpfen in<br />

den Bereichen Wohnen bzw. Bildung und<br />

Gesundheit zu einer »Normalisierung<br />

und Ausweitung ungehorsamer Praktiken<br />

weit über ›traditionelle‹ aktivistische<br />

Segmente der Bevölkerung hinaus« kommen<br />

konnte, die bis zur »Selbstvollstreckung«<br />

sozialer Grundrechte in Form von<br />

Hausbesetzungen reichten.<br />

Trotz breiter gesellschaftlicher Unterstützung<br />

und vieler »kleiner großer<br />

Erfolge« vermochten die Proteste jedoch<br />

kaum eine substanzielle Veränderung der<br />

zunehmend autoritär verhärteten Krisenpolitik<br />

zu erwirken. Dass ein Teil der Bewegungen<br />

infolgedessen die strategische<br />

53

Impressum<br />

ABONNEMENT<br />

<strong>dérive</strong> – <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadt</strong>forschung<br />

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:<br />

<strong>dérive</strong> – Verein <strong>für</strong> <strong>Stadt</strong>forschung<br />

Mayergasse 5/12, 1020 Wien<br />

Vorstand: Christoph Laimer, Elke Rauth<br />

ISSN 1608-8131<br />

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz<br />

Zweck des Vereines ist die Ermöglichung und Durchführung<br />

von Forschungen und wissenschaftlichen Tätigkeiten zu den<br />

Themen <strong>Stadt</strong> und Urbanität und allen damit zusammenhängenden<br />

Fragen. Besondere Berücksichtigung sollen dabei<br />

inter- und transdisziplinäre Ansätze finden.<br />

Grundlegende Richtung:<br />

<strong>dérive</strong> – <strong>Zeitschrift</strong> <strong>für</strong> <strong>Stadt</strong>forschung versteht sich als<br />

interdisziplinäre Plattform zum Thema <strong>Stadt</strong>forschung.<br />

Redaktion<br />

Mayergasse 5/12, 1020 Wien<br />

Tel.: +43 (01) 946 35 21<br />

E-Mail: mail@derive.at<br />

www.derive.at<br />

www.urbanize.at,<br />

www.facebook.com/derivemagazin<br />

twitter.com/derivemagazin<br />

<strong>dérive</strong> – Radio <strong>für</strong> <strong>Stadt</strong>forschung<br />

Jeden 1. Dienstag im Monat von 17.30 bis 18 Uhr<br />

in Wien live auf ORANGE 94.0<br />

oder als Webstream http://o94.at/live.<br />

Sendungsarchiv: http://cba.fro.at/series/1235<br />

Anzeigenleitung & Medienkooperationen:<br />

Helga Kusolitsch, anzeigen@derive.at<br />

Website: Christian Klettner, Artistic Bokeh<br />

Grafische Konzeption & Gestaltung:<br />

Atelier Liska Wesle — Wien / Berlin<br />

Lithografie: Branko Bily<br />

Coverfoto: Wien Simmering, März <strong>2017</strong>, <strong>dérive</strong>.<br />

Hersteller: Resch Druck, 1150 Wien<br />

Kontoverbindung<br />

Empfänger: Christoph Laimer<br />

Bank: easybank, A–1010 Wien<br />

IBAN: AT51 14200 20011126570, BIC: EASYATW1<br />

Abonnement<br />

Standard: 24 Euro (inkl. Versandspesen Inland)<br />

Ermäßigt: 20 Euro (inkl. Versandspesen Inland)<br />

Förder- und Institutionenabo: Euro 50<br />

Ausland jeweils plus 8 Euro Versandspesen<br />

Abonnements laufen ein Jahr (vier <strong>Heft</strong>e). Bestellungen an:<br />

bestellung@derive.at oder per Bestellformular auf www.derive.at<br />

Wir danken <strong>für</strong> die Unterstützung:<br />

Bundeskanzleramt – Kunstsektion,<br />

MA 7 – Wissenschafts- und Forschungsförderung.<br />

Chefredaktion: Christoph Laimer<br />

Schwerpunktredaktion: Katharina Held<br />

Redaktion / Mitarbeit: Thomas Ballhausen, Andreas Fogarasi,<br />

Barbara Holub, Lennart Horst, Michael Klein, Andre Krammer,<br />

Axel Laimer, Iris Meder, Erik Meinharter, Sabina Prudic-Hartl,<br />

Paul Rajakovics, Elke Rauth, Manfred Russo, Benjamin D.<br />

Tendler.<br />

Mitgliedschaften, Netzwerke:<br />

Eurozine – Verein zur Vernetzung von Kulturmedien,<br />

IG Kultur, INURA – International Network for Urban<br />

Research and Action, Recht auf <strong>Stadt</strong> – Wien.<br />

Die Veröffentlichung von Artikeln aus <strong>dérive</strong> ist nur mit<br />

Genehmigung des Herausgebers gestattet.<br />

AutorInnen, InterviewpartnerInnen und KünstlerInnen dieser<br />

Ausgabe: Thomas Ballhausen, Lisa Bolyos, Carey Clouse,<br />

Michael Freerix, Katharina Held, Barbara Holub,<br />

Andre Krammer, Sarah Kumnig, Maja Lorbek, Peter Payer,<br />

Paul Rajakovic, Elke Rauth, Inga Reimers, Maruša Sagadin,<br />

Natalja Salnikova, Miriam Stock, Felix Wiegand.<br />

68<br />

<strong>dérive</strong> N o <strong>67</strong> — NAHRUNGSRAUM STADT

BACKISSUES<br />

Bestellungen via Bestellformular<br />

auf www.derive.at<br />

oder an bestellung(at)derive.at.<br />

Alle Inhaltsverzeichnisse und zahlreiche Texte<br />

sind auf der <strong>dérive</strong>-Website nachzulesen.<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 1 (01/2000)<br />

Schwerpunkte: Gürtelsanierung: Sicherheitsdiskurs,<br />

Konzept – und Umsetzungskritik, Transparenzbegriff;<br />

Institutionalisierter Rassismus am Beispiel der »Operation<br />

Spring«<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 2 (02/2000)<br />

Schwerpunkte: Wohnsituation von MigrantInnen und<br />

Kritik des Integrationsbegriffes; Reclaim the Streets/<br />

Politik und Straße<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 3 (01/2001) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Spektaktelgesellschaft<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 4 (02/2001)<br />

Schwerpunkte: Gentrifi cation, <strong>Stadt</strong>ökologie<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 5 (03/2001)<br />

Sampler: Salzburger Speckgürtel, Museumsquartier,<br />

räumen und gendern, Kulturwissenschaften und <strong>Stadt</strong>forschung,<br />

Virtual Landscapes, Petrzalka,<br />

Juden/Jüdinnen in Bratislava<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 6 (04/2001)<br />

Schwerpunkt: Argument Kultur<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 7 (01/2002)<br />

Sampler: Ökonomie der Aufmerksamkeit, Plattenbauten,<br />

Feministische <strong>Stadt</strong>planung,<br />

Manchester, Augarten/Hakoah<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 8 (02/2002)<br />

Sampler: Trznica Arizona, Dresden, Ottakring,<br />

Tokio, Antwerpen, Graffi ti<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 9 (03/2002)<br />

Schwerpunkt in Kooperation mit dem<br />

Tanzquartier Wien: Wien umgehen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 10 (04/2002) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Produkt Wohnen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 11 (01/2003)<br />

Schwerpunkt: Adressierung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 12 (02/2003)<br />

Schwerpunkt: Angst<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 13 (03/2003)<br />

Sampler: Nikepark, Mumbai,<br />

Radfahren, Belfast<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 14 (04/2003) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Temporäre Nutzungen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 15 (01/2004)<br />

Schwerpunkt: Frauenöffentlichkeiten<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 16 (02/2004)<br />

Sampler: Frankfurt am Arsch, Ghetto Realness,<br />

Hier entsteht, (Un)Sicherheit, Reverse Imagineering,<br />

Ein Ort des Gegen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 17 (03/2004)<br />

Schwerpunkt: <strong>Stadt</strong>erneuerung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 18 (01/2005)<br />

Sampler: Elektronische <strong>Stadt</strong>, Erdgeschoßzonen,<br />

Kathmandu, Architektur in Bratislava<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 19 (02/2005)<br />

Schwerpunkt: Wiederaufbau des Wiederaufbaus<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 20 (03/2005)<br />

Schwerpunkt: Candidates and Hosts<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 21/22 (01-02/2006)<br />

Schwerpunkt: Urbane Räume – öffentliche Kunst<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 23 (03/2006) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Visuelle Identität<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 24 (04/2006)<br />

Schwerpunkt: Sicherheit: Ideologie und Ware<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 25 (05/2006) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: <strong>Stadt</strong> mobil<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 26 (01/2007)<br />

Sampler: <strong>Stadt</strong>außenpolitik, Sofi a, Frank Lloyd Wright,<br />

Banlieus, Kreative Milieus, Refl exionen der phantastischen<br />

<strong>Stadt</strong>, Spatial Practices as a Blueprint for<br />

Human Rights Violations<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 27 (02/2007)<br />

Schwerpunkt: <strong>Stadt</strong> hören<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 28 (03/2007)<br />

Sampler: Total Living Industry Tokyo, Neoliberale Technokratie<br />

und <strong>Stadt</strong>politik, Planung in der <strong>Stadt</strong>landschaft,<br />

Entzivilisierung und Dämonisierung, <strong>Stadt</strong>-Beschreibung,<br />

Die Unversöhnten<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 29 (04/2007)<br />

Schwerpunkt: Transformation der Produktion<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 30 (01/2008) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Cinematic Cities – <strong>Stadt</strong> im Film<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 31 (02/2008) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Gouvernementalität<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 32 (03/2008)<br />

Schwerpunkt: Die <strong>Stadt</strong> als Stadion<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 33 (04/2008)<br />

Sampler: Quito, Identität und Kultur des Neuen Kapitalismus,<br />

Pavillonprojekte, Hochschullehre,<br />

Altern, Pliensauvorstadt, Istanbul, privater Städtebau,<br />

Keller, James Ballard<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 34 (01/2009)<br />

Schwerpunkt: Arbeit Leben<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 35 (02/2009)<br />

Schwerpunkt: <strong>Stadt</strong> und Comic<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 36 (03/2009)<br />

Schwerpunkt: Aufwertung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 37 (04/2009)<br />

Schwerpunkt: Urbanität durch Migration<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 38 (01/2010)<br />

Schwerpunkt: Rekonstruktion<br />

und Dekonstruktion<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 39 (02/2010) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt: Kunst und urbane Entwicklung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 40/41 (03+04/2010)<br />

Schwerpunkt: Understanding <strong>Stadt</strong>forschung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 42 (01/2011)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 43 (02/2011)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 44 (03/2011)<br />

Schwerpunkt: Urban Nightscapes<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 45 (04/2011)<br />

Schwerpunkt: Urbane Vergnügungen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 46 (01/2012)<br />

Das Modell Wiener Wohnbau<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 47 (02/2012)<br />

Ex-Zentrische Normalität:<br />

Zwischenstädtische Lebensräume<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 48 (03/2012)<br />

<strong>Stadt</strong> Klima Wandel<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 49 (04/2012)<br />

<strong>Stadt</strong> selber machen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 50 (01/2013) (vergriffen)<br />

Schwerpunkt Straße<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 51 (02/2013)<br />

Schwerpunkt: Verstädterung der Arten<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 52 (03/2013)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 53 (04/2013)<br />

Citopia Now<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 54 (01/2014)<br />

Public Spaces. Resilience & Rhythm<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 55 (02/2014)<br />

Scarcity: Austerity Urbanism<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 56 (03/2014) (vergriffen)<br />

Smart Cities<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 57 (04/2014)<br />

Safe City<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 58 (01/2015)<br />

Urbanes Labor Ruhr<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 59 (02/2015)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 60 (03/2015)<br />

Schwerpunkt: Henri Levebvre und das Recht aus <strong>Stadt</strong><br />

<strong>dérive</strong> Nr. 61 (04/2015)<br />

Perspektiven eines kooperativen Urbanismus<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 62 (01/2016)<br />

Sampler<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 63 (02/2016)<br />

Korridore der Mobilität<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 64 (03/2016)<br />

Ausgrenzung, Stigmatisierung, Exotisierung<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 65 (04/2016)<br />

housing the many <strong>Stadt</strong> der Vielen<br />

<strong>dérive</strong> Nr. 66 (01/<strong>2017</strong>)<br />

Judentum und Urbanität

»Der multikulturelle<br />

»Konsum wird<br />

»<strong>für</strong> die Berliner<br />

»Gentrifizierungsmilieus<br />

»zum Distinktionsvehikel,<br />

»um sich jenseits<br />

»einer deutschen Kultur<br />

»zu verorten.«<br />

Miriam Stock, S. 08<br />

Urbane Landwirtschaft, Authentizität, Kuba, Partizipation, Beirut, Wien,<br />

Imagepolitik, food security, Community, Essen, Märkte, Berlin, Gentrifizierung,<br />

Aufzug, Zivilisation, Addis Abeba, Repression, Informelle Siedlungen