FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL

FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL - 1|2017 - Sonderbeilage in der Süddeutschen Zeitung

FINE DAS MAGAZIN FÜR GENUSS UND LEBENSSTIL - 1|2017 - Sonderbeilage in der Süddeutschen Zeitung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

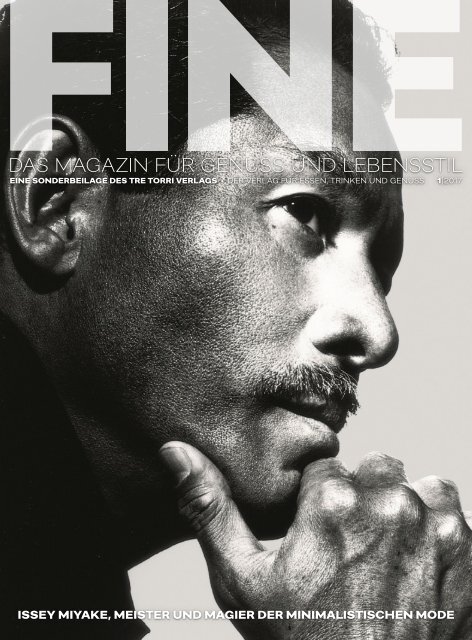

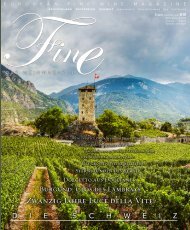

<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong><br />

EINE SONDERBEILAGE DES TRE TORRI VERLAGS · DER VERLAG <strong>FÜR</strong> ESSEN, TRINKEN <strong>UND</strong> <strong>GENUSS</strong> 1 |2017<br />

ISSEY MIYAKE, MEISTER <strong>UND</strong> MAGIER DER MINIMALISTISCHEN MODE

VERLEGER <strong>UND</strong> HERAUSGEBER<br />

Ralf Frenzel<br />

ralf.frenzel@fine-magazines.de<br />

CHEFREDAKTEUR<br />

Thomas Schröder<br />

thomas.schroeder@fine-magazines.de<br />

REDAKTION<br />

Katja Richter<br />

ART DIRECTION<br />

Guido Bittner<br />

MITARBEITER DIESER AUSGABE<br />

Ellen Alpsten, Ralf Bastian, Hannah<br />

Conradt, Uwe Kauss, Krisztina Koenen,<br />

Stefan Pegatzky, Stuart Pigott, Angelika<br />

Ricard-Wolf<br />

FOTOGRAFEN<br />

Guido Bittner, Rui Camilo, Johannes Grau,<br />

Marco Grundt, Christof Herdt<br />

TITEL-FOTO<br />

Issey Miyake – Beaute Prestige<br />

International<br />

VERLAG<br />

Tre Torri Verlag GmbH<br />

Sonnenberger Straße 43<br />

65191 Wiesbaden<br />

www.tretorri.de<br />

Geschäftsführer: Ralf Frenzel<br />

Wilhelm Weil, Hans-Joachim Vauk, Klaus Westrick<br />

zum Beispiel: Was mögen die drei wohl gemeinsam<br />

haben, was könnte sie verbinden? Eines gewiß:<br />

Alle drei sind Meister ihres Fachs – der Winzer, der Schuhmacher,<br />

der Media-Geschäftsmann. Sie alle haben sich mit<br />

dem normal Erwartbaren nicht zufrieden gegeben, haben das<br />

Besondere ihrer Profession gesucht und so ein Maß gesetzt,<br />

an dem andere gemessen werden. Und wie die genialen Modedesigner<br />

Issey Miyake, Narciso Rodriguez, Wolfgang Joop oder<br />

das Pariser Duo Zadig & Voltaire (eigentlich Cecilia Bönström<br />

und Thierry Gillier) samt ihrer Parfüm-Kreateure schöpfen sie<br />

nicht nur selbst aus dem vollen Vorrat ihrer Inspiration; ihre<br />

Produkte, ihre Handlungen und Haltungen inspirieren stets<br />

auch andere. Dieses Heft zeigt Menschen, deren Kreativi tät sie<br />

immer wieder zu Schaffens- und Erfindungslust bewegt. Ein<br />

stumpfer Geist erdenkt eben kein geschliffenes Produkt.<br />

ANZEIGEN<br />

Judith Völkel<br />

Tre Torri Verlag GmbH<br />

+49 611-57 990<br />

anzeigen@fine-magazines.de<br />

DRUCK<br />

Prinovis Ltd. & Co. KG · Nürnberg<br />

<strong>FINE</strong> Das Magazin für Genuss und Lebensstil<br />

ist eine Sonder beilage des Tre Torri Verlags<br />

und erscheint im Verbund mit <strong>FINE</strong><br />

Das Wein magazin viermal Jährlich im ausgesuchten<br />

Zeitschriftenhandel.<br />

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben<br />

nicht unbedingt die Meinung der Redaktion<br />

wieder. Der Verlag haftet nicht für unverlangt<br />

eingereichte Manuskripte, Dateien, Datenträger<br />

und Bilder. Alle in diesem Magazin veröffentlichten<br />

Artikel sind urheberrechtlich geschützt.<br />

6<br />

10<br />

14<br />

18<br />

22<br />

26<br />

28<br />

30<br />

32<br />

38<br />

40<br />

44<br />

INHALT<br />

WEINE <strong>FÜR</strong> JUNGE WELTBÜRGER<br />

Jetzt macht er auch Wein in Rheinhessen: Der Rheingauer Winzer Wilhelm Weil geht neue Wege<br />

SUBTILER VERFÜHRER: NARCISO RODRIGUEZ<br />

Der amerikanische Designer liebt die Nuancen: in der Mode wie bei den Düften<br />

»MEINE WÄHRUNG SIND DIE MEDIEN«<br />

Klaus Westrick, Chef der XLS Media Group, beweist, dass in der modernen Wirtschaft Tauschhandel funktioniert<br />

EIN ATHLET DES PURISMUS<br />

Der japanische Modeschöpfer Issey Miyake ist ein Meister der Reduktion<br />

MEMBERS ONLY<br />

67, Pall Mall – der exklusive Club für Weinliebhaber in London<br />

ROCK ME BABY!<br />

Wie das Label Zadig & Voltaire die Duft- und Fashionszene aufmischt<br />

KARATE-KOSMETIK<br />

Zwei Tänzerinnen boxen ein neues Schönheitsserum von Shiseido in den Markt<br />

VERTEUFELUNG DER REINHEIT<br />

Stuart Pigott ist dagegen, Fehltöne im Wein als authentisch zu verkaufen<br />

<strong>DAS</strong> DEUTSCHE KÜCHENW<strong>UND</strong>ER<br />

Die Kulinarik im Nachkriegs-Deutschland erlebte ihren Aufschwung dank einer europäischen Agrarpolitik<br />

DIE WILDNIS IM BLICK<br />

Für seinen neuen Duft WOW! lässt Joop eine alte Ikone wieder aufleben: Tarzan<br />

SCHUHE <strong>FÜR</strong> EIN GANZES LEBEN<br />

Hans-Joachim Vauk fertigt seit dreißig Jahren feinste Maßschuhe für Kunden in der ganzen Welt<br />

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT<br />

Die trauen sich was: Veuve Clicquot präsentiert »Rich«-Champagner – süß und zum Mixen »on the rocks«<br />

<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 3

ENTDECKEN SIE IHREN<br />

NEUEN ONLINE SHOP<br />

MIT ÜBER 5 MILLIONEN<br />

ARTIKELN AUF REAL.DE<br />

WEBER MASTER TOUCH GBS<br />

Kugelgrill mit ca. 57 cm Durchmesser,<br />

Deckelthermometer, große Öffnung zum<br />

Nachlegen von Briketts,<br />

Porzellanemaillierter Deckel und Kessel,<br />

großer Hitzeschutz<br />

289,- *<br />

Online-Bestell-Nr.: 339977<br />

* zzgl. 4,95 Versandkosten<br />

Impressum real,- SB-Warenhaus GmbH, Metro-Straße1, 40235 Düsseldorf

Alles für<br />

den Garten<br />

<strong>FÜR</strong> EINE ENTSPANNTE <strong>UND</strong><br />

<strong>GENUSS</strong> VOLLE GARTENSAISON 2017.

6 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

WEINE <strong>FÜR</strong><br />

JUNGE<br />

WELTBÜRGER<br />

Rheinhessischer Wein – erzeugt von einem Rheingauer Winzer: Mit seinem<br />

Projekt »Robert Weil Junior« erregt der berühmte Kiedricher Weinmacher<br />

Wilhelm Weil Aufsehen. Und erfüllt sich zugleich einen Generationenwunsch.<br />

Von RALF BASTIAN<br />

Fotos RUI CAMILO<br />

Foto: Guido Bittner<br />

Als die Nachricht vor wenigen Wochen die Runde machte, zuckten<br />

einige zusammen und dachten: Was macht denn der Weil da? Dass<br />

das Weingut Robert Weil nun auch Wein auf der linken Seite des<br />

Rheins, in Rheinhessen, erzeugt, dürfte eine der größten Überraschungen<br />

dieses Weinjahrs sein. Bis jetzt war das unvorstellbar für<br />

die Familie Weil, es wäre fast einem Sakrileg gleichgekommen: Vier<br />

Generationen lang war sie ausschließlich in Kiedrich, auf der rechten<br />

Seite des Stroms, tätig. Robert Weil, das stand bislang für hundert<br />

Prozent Riesling und für hundert Prozent Rheingau in »Reinstkultur«,<br />

wie Wilhelm Weil, der Gutsdirektor des Weinguts, sagt.<br />

Viele sehen im Weingut Robert Weil sogar ein welt weites Symbol<br />

deutscher Riesling- Kultur. Wer kennt nicht das himmelblaue Etikett,<br />

das für die Faszination des Rieslings steht? Robert Weil – das war<br />

immer ein messerscharf gezogenes, präzis aus gerichtetes Konzept:<br />

Hundert Hektar Riesling, die »im Zirkelschlag« um das Weingut<br />

liegen, etwas anderes kam nicht in Frage. Diesen Weg hat Wilhelm<br />

Weil nun mit dem Jahrgang 2016 ver lassen und drei Burgunder- Weine<br />

von der »left bank«, vom linken Ufer des Rheins, vor gelegt. »Der<br />

Rheingau ist eine wunderbar blühende Wiese«, sagt der Winzer,<br />

»aber es gibt auch noch andere begehrenswerte Welten.«<br />

<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 7

SUBTILER<br />

Der amerikanische Designer Narciso Rodriguez versteht sich auf<br />

die Kunst der Nuancen. In seiner Mode wie in seinen Parfüms<br />

Von ANGELIKA RICARD-WOLF<br />

Fotos MARCO GR<strong>UND</strong>T<br />

10 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

VERFÜHRER<br />

»Sind Sie der mit den Düften?« fragte der italienische Beamte bei der Passkontrolle. »Ich<br />

bin der Mode macher«, antwortete Narciso Rodriguez. Klar, Parfüms macht er auch. Sehr<br />

erfolgreich sogar. Dass er dafür in einigen Ländern bekannter ist als wegen seiner hin reißend<br />

schönen Fashionlinie, nimmt er gelassen. Schließlich ist es in jedem Fall seine unverwechselbare<br />

Handschrift, die man mit seinem Namen verbindet – die zeitloser Eleganz.<br />

Kaum ein Designer versteht sich so auf die Kunst<br />

subti ler Verführung wie Rodriguez. Das gilt für seine<br />

Düfte wie für seine Mode. Nie würde er etwas entwerfen,<br />

was im übertragenen Sinn »laut« ist. Ein schrilles<br />

Nichts von Kleid etwa, das gerade mal für ein Paparazzi-<br />

Foto auf dem Roten Teppich taugt, aber dann nie wieder<br />

auftaucht, schon gar nicht in den Läden. Oder ein grelles<br />

Parfüm, das seine Trägerin (und ihre Umgebung) erschlägt.<br />

Derlei Effekthascherei liegt ihm nicht. »Ich möchte Dinge<br />

kreieren, die Bestand haben, die bleiben. Die man heute<br />

so gut wie morgen tragen kann, Dinge eben, die lebendig<br />

bleiben.«<br />

Wie gekonnt er die Klaviatur feiner Nuancen beherrscht,<br />

zeigt sich in seinen Mode-Kollektionen, bei denen stets Weiß,<br />

Schwarz und Nude den Ton angeben. Nur selten bricht er<br />

diesen Signatur-Farbcode – wie gerade in der aktuellen Frühjahrslinie.<br />

Darin wagt er sogar mal ein leuchtendes Orange<br />

für einige wenige, ausgesuchte Einzelteile. Grundsätzlich<br />

bestechen seine Outfits durch ihre exzellent geschnittene<br />

Linie, die den Körper fließend umspielt und sublim betont.<br />

Ex-First-Lady Michelle Obama und Film schauspielerinnen<br />

wie Jessica Alba oder Kate Winslet sind seit Jahren treue<br />

Kundinnen.<br />

Zu dieser Mode passt die DNA seiner Düfte. Sie wird<br />

von Musk orchestriert, eine der wichtigsten Basisnoten der<br />

Parfümerie. Schon seinem ersten Damenduft »For her«,<br />

der 2003 herauskam, gibt diese fein holzige Note mit ihrer<br />

fruchtigen Süße Substanz und sinnliche Wärme. »Moschus<br />

ist das Herz jedes meiner Düfte und mein Favorit«, sagt<br />

der Sechsundfünfzigjährige. Er nehme diese Note selbst<br />

gern, »weil sie unglaublich sexy und betörend ist. Ich mag<br />

es, immer mal eine oder mehrere andere Nuancen darüber<br />

zu tragen.«<br />

Seine Lieblingsduftzutat ist daher auch wieder in den<br />

beiden neuesten Parfüms der Marke zu finden. In »Narciso<br />

Eau de Parfum Poudrée« entwickelt sie gemeinsam mit<br />

Jasmin- und Rosenblüten und im Einklang mit Zedernholz<br />

eine zarte Pudrigkeit. Bei »Fleur Musc for her« spielt sie,<br />

wie der Name verspricht, sogar die Hauptrolle – begleitet<br />

vom Aroma rosafarbener Blüten, rosa Pfeffer, Patschuli<br />

und Amber. »Es ist ein Duft, der Charme und Anmut verströmt«<br />

beschreibt Narciso Rodriguez die jüngste Komposition,<br />

den die Parfümeurinnen Calice Becker und Sonia<br />

Constant mit ihm komponiert haben.<br />

Glaube ja nicht einer, die Duftkreation würde der<br />

56-Jährige, der in New York lebt und arbeitet,<br />

komplett anderen überlassen und nur das Endergebnis<br />

abnicken. Er ist aktiv in den Findungsprozess involviert.<br />

Schon aus Prinzip, weil er nach eigenem Bekunden<br />

»pingelig« ist und auch hier – wie im Modeatelier – auf<br />

jedes Detail achtet. Abgesehen davon, sind Parfüms längst<br />

ein Eckpfeiler seines internationalen Erfolgs.<br />

»Die Chance zu haben, Parfüms entwickeln zu können,<br />

spielt auf meinem Lebensweg eine wichtige Rolle«,<br />

sagt er. Denn nur kurz nachdem er sich 2001 mit seinem<br />

<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 11

Subtiler Verführer | Narciso Rodriguez<br />

eigenen Label selbständig gemacht hatte, kam schon die<br />

Parfümschmiede Beauté Prestige International, kurz BPI,<br />

mit dem Angebot auf ihn zu, für und mit ihm eine Duftlinie<br />

aufzubauen.<br />

Sinnlich, elegant, modern: Das<br />

Herz seiner Düfte ist Moschus, das<br />

Gesicht seines neuen Parfüms ist<br />

Raquel Zimmermann. Das brasilianische<br />

Topmodel verkörpert perfekt<br />

die charismatisch-verführerische<br />

Narcisco-Rodriguez-Frau.<br />

Für Rodriguez, der sein Handwerk an der renommierten<br />

Parsons School in New York gelernt und im Anschluss<br />

für Modemacher wie Nino Cerruti, Donna Karan<br />

und Calvin Klein gearbeitet hat, war das ein Glücksfall. So<br />

konnte er seine Stilvision parallel realisieren, dank gelungener<br />

Duftlancierungen zusätzlich Geld verdienen und seinen<br />

Bekanntheits grad durch den Bonus des Imagetransfers<br />

zwischen Duft und Mode sukzessive auszubauen – nicht<br />

nur für den Moment einer Passkontrolle auf dem Mailänder<br />

Flughafen.<br />

Es war nämlich nicht gerade einfach für ihn, sich zu<br />

jener Zeit als Neuling im Fashionbusiness zu etablieren.<br />

Doch der Sohn kubanischer Einwanderer, der in Newark/<br />

New Jersey zur Welt kam und aufgewachsen ist, vertraute<br />

auf die ihm eigene Beharrlichkeit. Schon als Junge wollte<br />

er »irgendetwas mit den Händen machen, gestalten. Ich<br />

merkte, dass ich ein Talent für Stoffe und Schnitte hatte.«<br />

Sein Berufsweg war damit praktisch vorgezeichnet, allen<br />

Unkenrufe der Familie zum Trotz.<br />

Sie hätte es wissen müssen. Selbstverwirklichung hat<br />

für einen im Sternzeichen des Wassermann Geborenen<br />

wie ihn nun mal oberste Priori tät. »Auch in schwierigsten<br />

Zeiten habe ich zielstrebig alles daran gesetzt, meine<br />

Arbeit voranzutreiben.«<br />

Das tut er heute noch. Jeden Morgen pilgert er von<br />

seinem Apartment in Chelsea, das er mit seinem Partner,<br />

dem Anzeigenleiter Thomas Tolan teilt, zu seinem Studio<br />

am Irving Place. Es liegt in der Nähe des Union Square<br />

mitten in Manhattan. Sein Vorteil beim Fußmarsch: kein<br />

Stau, kein Stress. Sondern Zeit für Müßig-Gang, zum Sehen,<br />

zum Wahrnehmen.<br />

Das macht ihn aus. Er ist ein Zugewandter, den Menschen,<br />

der Natur, den Sachen gegenüber. Dinge, die an<br />

anderen vorbeirauschen – Narciso Rodriguez realisiert<br />

sie. Im Kopf nimmt er sie mit. So manches kauft er im Vorbeigehen.<br />

Was kontinuierlich das kreative Chaos rund um<br />

seinen Schreibtisch vergrößert, auf dem neben Computer,<br />

Laptop, Telefon, gerahmten Fotos, Büchern und stylischen<br />

Musikboxen sogar noch eine Orchidee Platz hat.<br />

»Ich liebe es, Dinge zu sammeln«, sagt der Modemacher<br />

mit Blick auf die rundum angepinnten Fotos (die<br />

der leidenschaftliche Fotograf meist selbst gemacht hat) und<br />

Zeichnungen, auf die Bilder, die auf dem Fußboden stehen<br />

und gegen die Wand lehnen. Sein Faible für kleine Kunstgegenstände<br />

dokumentiert sich in zauberhaften Skulpturen,<br />

die sich vor und zwischen die unzähligen Bücher in<br />

die Regale geschmuggelt haben. Ein Lämmchen, ein Sparschwein<br />

lugen da hervor. Dazwischen liegen ein paar besonders<br />

schöne, von Reisen mitgebrachte Steine, faszinierend<br />

in ihrer Haptik und Farbe.<br />

Inspiration, wohin man schaut. Der Flusskiesel da, wo<br />

hat man dessen kaum wahrnehmbaren Roséton bloß schon<br />

mal gesehen? Ach ja, natürlich, als zarten Überfang auf dem<br />

Flakon von »Eau Poudrée.«<br />

12 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

Von Spezialisten angebaut, geerntet, exportiert und geröstet.

»MEINE<br />

WÄHRUNG<br />

SIND DIE<br />

MEDIEN«<br />

Auch in der modernen monetarisierten Wirtschaftswelt<br />

gibt es Möglichkeiten für Tauschgeschäfte, die<br />

ganz ohne die Vermittlung des Geldes auskommen.<br />

Wie diese Nischen gewinnbringend genutzt werden<br />

können, weiß Klaus Westrick, Gründer und Geschäftsführer<br />

der XLS Media Group.<br />

Von KRISZTINA KOENEN<br />

Fotos CHRISTOF HERDT<br />

Wer überhaupt weiß, was Bartergeschäfte sind, verortet<br />

sie in die Frühzeit der Menschheits geschichte.<br />

Damals, vor der Erfindung des Geldes oder eines<br />

wie auch immer gearteten allgemeinen Äquivalents,<br />

tauschte man eben, was man hatte, gegen Dinge, die<br />

man brauchte. Aber kann es sinnvolle Barter- also<br />

Tauschgeschäfte in unserer durch und durch monetarisierten<br />

Wirtschaft geben? Klaus Westrick beantwortet<br />

die Frage mit einem eindeutigen Ja. Sein Unternehmen,<br />

die XLS Media Group, hat sich auf eben<br />

solche Tauschgeschäfte spezialisiert und dies ganz<br />

offensichtlich mit großem Erfolg.<br />

Das legen die edlen Büroräume in bester Wiesbadener Lage zumindest<br />

nahe, und die Annahme wird vom jugendlich schwungvoll<br />

herbeieilenden Geschäftsführer und Firmengründer gerne<br />

bestätigt. Es sei den meisten Menschen gar nicht bekannt, wie viele<br />

Nischen die moderne Wirtschaft für Tauschgeschäfte biete, sagt er.<br />

Und natürlich dafür, mit diesen Tauschgeschäften Geld zu verdienen.<br />

Am ver breitetsten sind Unternehmen, die – wie auch XLS – im Bereich<br />

Media bartering tätig sind. Das bedeutet: Kunden bezahlen die Werbeleistungen,<br />

die sie benötigen, nicht mit Geld, sondern mit ihren eigenen<br />

Produkten. Gerade weil es um das Ausfüllen von Nischen handelt, haben<br />

Unter nehmen, die solche Geschäfte vermitteln, eine nützliche Funktion.<br />

Von der hohen Warte der Volkswirtschaft aus gesehen sind sie damit<br />

befasst, auf ihrem Gebiet die Reibungsverluste der Markt wirtschaft<br />

zu reduzieren.<br />

Das Geschäftsmodell Mediabarter ist in den Vereinigten Staaten<br />

nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Die Betriebe, die während des<br />

Krieges für die Rüstung gearbeitet hatten, stellten wieder auf die zivile<br />

Produktion um, hatten aber kaum flüssige Mittel für Werbung. Also<br />

bezahlten sie für ihre Werbeauftritte mit Waren oder Dienst leistungen.<br />

Die so entstandene Barterindustrie sah sich als Clearing stelle für Unternehmen<br />

mit Warenüberschüssen und half ihnen, ihre Waren zu kapitalisieren<br />

und damit mehr Werbe präsenz zu generieren.<br />

Als Klaus Westrick sein Unternehmen im Jahr 2000 gegründet hatte,<br />

passte er das amerikanische Geschäftsmodell den deutschen Verhältnissen<br />

an. Während es in den Vereinigten Staaten üblich war, die Warenleistung<br />

des Kunden in Credits, also Handelsgutschriften auszudrücken,<br />

die dann später bei den Werbeträgern gegen Flächen oder Werbezeiten<br />

ein getauscht werden konnten, hatte sich der Firmengründer für den<br />

reinen Tausch entschieden: Medien gegen Ware. »Unsere Währung<br />

sind die Medien«, erklärt er. Bezahlt werden die Produkte der Hersteller<br />

mit Media volumina, das heißt Fernseh- und Radiospots, Plakataktionen,<br />

Anzeigen in Print medien und natürlich auch in den neuen<br />

elektronischen Medien. Klaus Westrick begründet diese Präferenz für<br />

den reinen Tausch damit, dass dieser für alle Beteiligten transparenter<br />

sei. Transparenz sei in Deutschland, wo Bartergeschäfte auf viele Vorbehalte<br />

treffen, besonders wichtig. Er ist davon überzeugt, dass die Transparenz<br />

einer der Gründe für seinen Erfolg war und auch bleiben wird.<br />

Wie aber muss man sich so ein Bartergeschäft vorstellen? Und wie<br />

kommen die daran interessierten zusammen? Zum Beispiel so: Die Firma<br />

XLS steht im Kontakt mit einem Hersteller von Fernseh geräten, der wegen<br />

eines Modellwechsels tausend Fernseher der vorher gehenden Generation<br />

auf Lager hat. Diese binden Kapital, belegen Lagerkapazitäten und<br />

14 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

Von Ihnen gebrüht.<br />

Der Unterschied heißt Gaggenau.<br />

Sie nehmen sich die Zeit, Ihren handverlesenen, organischen<br />

Arabica-Kaffee auszuwählen, im Hochland von Yirgacheffe<br />

sonnengetrocknet – das ist es Ihnen wert. Denn Sie haben<br />

die Gewissheit, mit dem Brühen des Kaffees das volle Aroma<br />

der Bohne auszuschöpfen.<br />

Das neue Lichtkonzept unseres Espresso-Vollautomaten<br />

rückt Ihren Kaffee in den Mittelpunkt. Und dank intuitivem<br />

TFT-Touch-Display ist es ein Leichtes, diesen nach Ihren<br />

Vorlieben zuzubereiten und Ihre persönliche Kreation zu<br />

speichern; Tasse für Tasse nach Ihrem Geschmack.<br />

Wie Sie Ihren Kaffee auch bevorzugen, genießen Sie ihn.<br />

Informieren Sie sich unter www.gaggenau.com.

»Meine Währung sind die Medien« | Klaus Westrick<br />

Tauschhandel modern:<br />

Um im Bartergeschäft<br />

erfolgreich zu sein,<br />

braucht Klaus Westrick<br />

vor allem drei Dinge –<br />

Kontakte, Kontakte<br />

und Kontakte. Dazu<br />

profunde Medienkenntnis,<br />

professionelles<br />

Markt- und<br />

Branchenwissen und<br />

ein lücken loses Netzwerk.<br />

Sein Handel von<br />

Produkten gegen freie<br />

Werbeflächen in den<br />

Medien floriert.<br />

müssen unter Umständen sogar<br />

abgeschrieben werden. Zugleich<br />

aber möchte das Unternehmen<br />

seine neuen Geräte bewerben.<br />

XLS erwirbt die Geräte zum Großhandels<br />

preis und bezahlt sie mit<br />

Werbezeiten einer Sendergruppe,<br />

bei der das Unternehmen davon<br />

ein größeres Kontingent besitzt.<br />

Der Hersteller hat nun die alten<br />

Geräte verkauft und kann Werbung<br />

für die neuen Geräte schalten,<br />

für die ihm sonst die liquiden<br />

Mittel gefehlt hätten.<br />

Nun wiederum muss XLS die<br />

Geräte verkaufen, ohne seinem<br />

Kunden zu schaden oder ihm<br />

auf dem Markt Konkurrenz zu<br />

machen. Da kommen die guten<br />

Kontakte von Klaus Westrick zu<br />

den Importeuren von Autos ins<br />

Spiel. Die TV-Geräte werden<br />

einem Autoimporteur verkauft,<br />

der diese Geräte für eine Werbeaktion<br />

nutzen will. Er bezahlt XLS<br />

nur zum Teil mit Geld, den anderen<br />

Teil bilden Fahrzeuge, die<br />

auch eingesetzt werden, um die<br />

Werbeaktion des Importeurs im<br />

Radio und auf Plakaten zu finanzieren.<br />

Am Ende profitiert auch<br />

der TV-Produzent, weil durch die<br />

Autowerbung auch seine Marke<br />

öffentlich stärker wahr genommen<br />

wird.<br />

Nicht alle Tauschgeschäfte<br />

sind so komplex wie die gerade<br />

dargestellten. Eine Molkerei, die<br />

ungenutzte Kapazi täten für die Herstellung von Yoghurt hatte, bezahlte<br />

eine großangelegte nationale Plakatwerbeaktion mit diesem Produkt,<br />

das wiederum von XLS an Gefängnisse geliefert wurde. Solche Geschäfte<br />

kommen immer wieder zustande, weil Hersteller von Konsumgütern<br />

häufig Überhänge haben, die Lager blockieren und Kapital binden:<br />

Das betrifft vor allem Saisonware oder Produkte mit einem schnellen<br />

Innovations zyklus wie beispielsweise Unterhaltungselektronik. Sie<br />

möchten die Waren auf anderen Wegen in den Markt bringen, auf jeden<br />

Fall so, dass sie damit dem neueren Produkt keinen Schaden zufügen.<br />

Zugleich haben diese Unternehmen auch einen Bedarf an Media präsenz,<br />

um die neuen Waren zu bewerben.<br />

Die Kernkompetenz von XLS sind die Medien. Diese Kompetenzen<br />

sind durch die intensive Zusammenarbeit mit den Media agenturen<br />

im Laufe der Jahre gewachsen<br />

und heute wesentlich für das<br />

Geschäfts modell. Die Interessen<br />

der Medien am Barter geschäft<br />

hätten ebenfalls mit Überangebot<br />

zu tun, erklärt Klaus Westrick.<br />

»Alle Medien haben freie Kapazitäten«,<br />

sagt er, »und das ist die<br />

Grundlage unseres Geschäfts:<br />

Media ist ein handel bares Gut.<br />

Werbe zeiten und - flächen verfallen,<br />

wenn sie nicht genutzt<br />

werden. Sie sind auch substituierbar:<br />

Eine Zielgruppe kann man bei<br />

RTL genauso erreichen wie bei<br />

ProSiebenSat 1. Deshalb haben die<br />

Medien ein Interesse an unserer<br />

Tätigkeit. Wir handeln mit Werbeflächen<br />

und ermöglichen unseren Kunden, dafür mit Ware zu bezahlen.<br />

Dadurch werden zusätzliche Werbebudgets generiert, was den Interessen<br />

der Medien entspricht.« Es geht also darum, die freien Kapazitäten<br />

der Medien zu vermarkten, und für den Medieneinsatz bis dahin<br />

brachliegendes Kapital zu mobilisieren. Durch die Kunden, die mit<br />

Ware bezahlen, entsteht die begehrte zusätzliche Auslastung.<br />

Westrick kennt sich mit dem Geschäft der Medien aus. Er arbeitet<br />

eng zusammen mit den Medienhäusern, die das Plus an Vermarktung<br />

ihrer Werbeflächen durchaus begrüßen. Die persönlichen und vertraulichen<br />

Kontakte sind über Jahre gewachsen, und so sind Geschäftsmodelle<br />

ent standen, die allen Beteiligten Vorteile bieten. Das war in der<br />

Berufs biographie Westricks nicht vorgezeichnet. Ursprünglich kommt<br />

er aus der Finanzwelt, genau genommen vom Aktien handel. 1996 ist er<br />

dann in den Werbezeiten-Handel eingestiegen, und das war die Initialzündung<br />

für die Entwicklung des neuen Geschäftsmodells.<br />

Seine Tätigkeit erfordert Expertise auf gleich drei Gebieten: im<br />

Bereich der Medien, der Konsumgüter produzierenden Industrie<br />

und der Märkte, auf denen die als Gegenleistung für Mediapräsenz<br />

erworbenen Güter veräußert werden. Diese letztere Aufgabe ist<br />

besonders heikel und erfordert viel Phantasie. Denn der Verkauf darf<br />

nicht zur Selbstkannibalisierung des Kunden führen, er darf den ohnehin<br />

schon gesättigten Markt auf keinen Fall überschwemmen und ihn<br />

noch enger machen. Die Verwertung wird deshalb sorgfältig mit dem<br />

Kunden abgestimmt. Dafür in Frage kommen aus ländische, bis dahin<br />

unbearbeitete Märkte oder geschlossene Kreisläufe, wie innerbetriebliche<br />

Bonusprogramme, Preisausschreiben oder auch Werbeaktionen<br />

wie im Falle der Fernseher für Autokäufer.<br />

Die Zukunftschancen seines Unternehmens sieht Westrick sehr<br />

optimistisch. Durch die Digitalisierung würde die Brutto-Werbefläche<br />

schnell weiter wachsen, während die Netto-Werbebudgets der Unternehmen<br />

eher stagnierten. »Da wir Budgets mobilisieren, Waren kapitalisieren<br />

und so zusätzliche Gelder für die Werbebudgets heben, bleiben<br />

wir für die Mediapartner weiterhin sehr interessant«, erklärt er. Der<br />

Kampf um die Werbegelder werde täglich stärker, ebenso der Bedarf<br />

der Kunden, die Budgets zu optimieren. »Durch unsere Arbeit ist die<br />

Gesamt akzeptanz auf diesem kleinen Werbemarkt gewachsen«, fügt<br />

er weiter hinzu, wobei er sich der Grenzen des Wachstums bewusst ist:<br />

»Wir werden weiterhin eine Nische bleiben.«<br />

Wie erfolgreich XLS in dieser Nische agiert, beweisen die Zahlen,<br />

die erst für das Jahr 2015 vorliegen: Seit der Unternehmensgründung<br />

hat der Marktführer etwa 550 Millionen Euro Umsatz gemacht, 11 500<br />

Automobile verkauft, 55 000 TV-Spots und 44 000 Radiospots geschaltet<br />

– das alles mit nur vier festen Mitarbeitern. Das wichtigste Kapital<br />

von XLS ist das Knowhow, die Kontakte und die sorgsam gepflegten<br />

Beziehungen zu den wichtigen Akteuren auf dem Werbemarkt. Dieser<br />

Aufgabenstellung kommt die Persönlichkeit Klaus Westricks sicherlich<br />

entgegen. Er ist nicht nur eloquent, wenn es gilt, die Vorteile von<br />

Barter geschäften zu schildern, er ist auch der geborene Netzwerker, und<br />

wenn ein Geschäft es erforderlich macht, Vertraulichkeit zu bewahren,<br />

kann er auch unerschütterlich verschwiegen sein.<br />

16 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

Foto: Brigitte Lacombe<br />

EIN ATHLET<br />

Als Meister der Reduktion setzt der japanische Designer Issey Miyake<br />

auf Minimalismus, Klarheit und Zeitlosigkeit – wie seine Mode und seit<br />

fünfundzwanzig Jahren auch seine Parfüms beweisen.<br />

18 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

Der Mann ist beim Kaiser. Privataudienz im Palast. Für ein Tässchen Tee mit dem Tenno versetzt Mode- und Duft-Visionär Issey Miyake<br />

eine Handvoll Journalisten, die eigens für ein Treffen mit ihm nach Japan gereist sind. Eine Frage der Etikette, Majestät geht allemal vor<br />

(Presse-)Volk. Doch diese Einladung sei ihm wirklich gegönnt. Gewährt für seine bahnbrechenden Ideen, die er seit der Gründung seines<br />

eigenen Design-Studios in Tokio 1970 entwickelt und umgesetzt hat. Ein Lebenswerk, dem Nippons National Art Center ver gangenes<br />

Jahr eine umfassende Werkschau widmete. Die hatte auch Throninhaber Akihito gesehen, beeindruckt und zwecks Anerkennung im<br />

Nachhinein zu dieser Einladung bewogen.<br />

Fotos: Beaute Prestige International<br />

Vermutlich war Issey Miyake darüber nicht nur der<br />

Ehre wegen erfreut, sondern auch ein bisschen, weil<br />

er nun eine plausible Ausrede hatte, den Interviewtermin<br />

zu schwänzen. Er steht nicht gern im Mittel punkt,<br />

ist keiner dieser in seiner Branche so verbreiteten Spezies<br />

von Selbstdarstellern, die immer auf Publicity aus sind. Das<br />

war er noch nie. Schon von Anfang an, als er in den frühen<br />

achtziger Jahren als auf gehender Stern in Paris für seine<br />

ausgefallenen und mutigen Kollektionen gefeiert wurde,<br />

tauchte sein voller schwarzer Haarschopf nach dem Defilee<br />

nur kurz aus der Kulisse auf, um sich beim Publikum für<br />

den Beifall zu bedanken. Jetzt, er ist inzwischen grau haarig<br />

und vor ein paar Tagen neunundsiebzig Jahre alt geworden,<br />

macht er sich erst recht rar und schickt stattdessen lieber<br />

seine engste Vertraute vor.<br />

Das ist Midori Kitamura, die vor mehr als vierzig Jahren<br />

als Haus model bei der Marke angefangen hat und heute die<br />

Präsidentin der Miyake Design Studios ist. Formvollendet<br />

übernimmt die große, aparte Japanerin mit dem klassisch<br />

geschnittenen Gesicht und den zu einem Knoten zurückgenommenen<br />

Haaren denn auch an diesem Tag das Kommando.<br />

Sie führt die Gäste durch eine Galerie in der City,<br />

um dort zwischen lauter hauchdünnen Glasobjekten, die<br />

wie dicke Seifen blasen aussehen, das neue Parfüm »Pure«<br />

zu präsentieren. Die klare Duft komposition und der tropfenförmige<br />

Flakon, unter dem wachsamen Kontrollblick des<br />

Meisters vom New Yorker Designer Todd Bracher entworfen,<br />

fügen sich nahtlos in das stringente olfaktorische<br />

Konzept des japanischen Stilisten. Der schuf dafür bereits<br />

1992, also exakt vor fünfundzwanzig Jahren, mit »L’Eau<br />

d’Issey« den Prototyp.<br />

Als Miyake das Parfüm herausbrachte, war es ein absolutes<br />

Feder gewicht im Vergleich zu den damals so beliebten,<br />

opulenten Mischungen wie »Trésor« von Lancôme oder<br />

»Venezia« von Laura Biagiotti. Auch im Auftritt wirkte<br />

der schlichte Glaskegel – im Vergleich zu anderen Flakons<br />

– eher bescheiden. Aber gerade weil dieses Parfüm<br />

so anders roch und aussah, erregte es Aufmerksamkeit und<br />

brachte mit seiner Unbeschwertheit und Transparenz frischen<br />

Wind in die Parfümerie.<br />

Ein Vierteljahrhundert später ist »L’Eau d’Issey« immer<br />

noch ein Bestseller, von dem alle fünf Minuten irgendwo<br />

auf der Welt ein Exemplar verkauft wird. Durch ihn haben<br />

typisch japanische Zutaten wie Nashi-Birne, Lotus, Yuzu<br />

(eine Zitrusart), Bambus oder Ingwer das Portfolio der<br />

Parfümeure erweitert. Eaux wurden wieder modern, mit<br />

ihrer unaufdringlichen Frische gehören sie heute zu den<br />

beliebtesten Duftkonzentrationen.<br />

Eine Entwicklung, ganz im Sinne von Miyake, der aus<br />

einem Land stammt, in dem traditionsgemäß – sieht man<br />

mal von der schrägen Streetfashion in Tokios Trend vierteln<br />

Shibuya oder Harajuku ab – Reduktion und Purismus stilbestimmend<br />

sind. »Wenn ich zurückschaue«, mokiert sich<br />

der sympathische Designer mit den warmen braunen Augen<br />

und einem feinen Lächeln unter dem kessen schmalen<br />

Ober lippen bärtchen, »war es nicht mal so ein Handicap,<br />

in Japan geboren zu sein.« Wohl wahr, denn mit seinem<br />

ausgeprägten Sinn für Minimalismus hat er nicht nur in<br />

der Parfümerie seine Spuren hinterlassen, sondern auch<br />

im Interior- Bereich und vor allem in der Mode.<br />

Alles, was er je entworfen hat, beziehungsweise mit<br />

nie erlahmen dem Enthusiasmus immer noch entwirft,<br />

ist nicht fashionable im eigentlichen Sinn,<br />

sondern futuristisch in Form und Funktion und seiner Zeit<br />

weit voraus. Experimentierfreudig wie kein Zweiter schuf<br />

er bereits als junger Mann Plastik-Bodies, mehr Harnisch<br />

als Bustier, ließ Metall spiralen als »Bodyarmband« um<br />

die Körper der Models wickeln, Stoffe aus mit Baumwolle<br />

überzogener Angelschnur weben, Pullis verkehrt herum<br />

tragen und Kleider aus Taschentüchern nähen. Legendär<br />

auch seine Oversize-Mäntel mit überdimensionaler<br />

Kapuze, die einem Herren- Kimono nachempfunden waren<br />

und heute jedem Preisboxer, der unter Fanfarenklängen<br />

gen Ring schreitet, den ultimativen Gladiatoren status verleihen<br />

würden.<br />

Miyake ist ein Vordenker, ein Forscher was die Entwicklung<br />

neuer Schnitte, Stoffe, Webverfahren und Techniken<br />

angeht. Stets versucht er, ungewöhnliche Materialien<br />

wie Papier, Bambus oder Jute auch für Normalverbraucher<br />

kleidertauglich zu machen. Seine legendären »Pleats<br />

please«-Kollektionen (»Falten bitte«) lässt er beispielsweise<br />

aus Polyester fertigen. Ihr Plissee bekommen die koffertauglichen<br />

Kleidungsstücke erst nach dem Nähen verpasst –<br />

Begehrt: Miyakes Duftklassiker<br />

»L’Eau d’Issey«<br />

verkauft sich weltweit noch<br />

immer im Minuten-Takt.<br />

DES PURISMUS<br />

Von ANGELIKA RICARD-WOLF<br />

<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 19

Ein Athlet des Purismus | Issey Miyake<br />

Wegweisend: Eine<br />

Retrospektive in Tokio<br />

zeigte kürzlich vom<br />

Linen Jumpsuit bis zum<br />

Gewand aus Pferdehaar<br />

avantgardis tische<br />

Schöpfungen des japanischen<br />

Designers.<br />

Fotos: Hiroshi Iwasaki<br />

so hält es dauerhaft. »132.5« ist die Bezeichnung einer Art<br />

Origami-Mode. Aus einem flachen Quadrat entfaltet sich<br />

ein einziges, raffiniert geschnittenes Stück Stoff zu einem<br />

tragbaren Gewand – vorausgesetzt, man ver heddert sich<br />

darin nicht beim Anziehen.<br />

Die ungewöhnliche Arbeitsweise von Issey Miyake<br />

nennt man auf Japanisch »Mono-zukuri«. Es bedeutet<br />

so viel wie »Dinge fertigen«. Akribisch – bis sie<br />

ausgereift sind. Miyake »fertigt« denn auch keine Mode,<br />

sondern ein Bekleidungsstück. Keine Lampe, sondern einen<br />

Leuchtkörper. Kein Parfüm, sondern ein Duftwasser. Keinen<br />

Flakon, sondern ein Behältnis.<br />

»Natürlich gab es harte Zeiten, in denen das, was ich<br />

entworfen habe, nicht verstanden wurde«, sagt er, »aber ich<br />

Taufrisch: Der neue<br />

Duft »Pure« im<br />

tropfen förmigen<br />

Flakon fügt sich<br />

ganz in die Miyake-<br />

Tradition – optisch<br />

wie olfaktorisch.<br />

habe versucht, mir mein Anderssein zum Vorteil zu machen.<br />

Dadurch bin ich den unterschiedlichsten Menschen begegnet.«<br />

Grafikern, Architekten und Tänzern, Lichtkünstlern,<br />

Wissenschaftlern und Sportlern: Mit allen hat er zusammengearbeitet,<br />

sich von deren Metiers inspirieren lassen und<br />

mit ihnen oder für sie Neues erdacht und entworfen. Bauwerke,<br />

Druck techniken, Taschen, Kostüme, Lampen und<br />

mit dem Uniform- Projekt sogar die komplette Ausstattung<br />

der Olympia-Mannschaft von Litauen, das nach dem<br />

Zerfall der Sowjetunion erstmals ein eigenes Team aufstellen<br />

konnte. »Ich wollte immer herausfinden, was ich entdecken<br />

und erschaffen konnte, um damit das Leben vieler<br />

Menschen zu berühren und nicht nur das einiger weniger«,<br />

beschreibt er seine Motivation als Designer.<br />

Diesen, seinen ganz eigenen Weg konsequent zu gehen,<br />

hat er früh lernen müssen. Als siebenjähriger Junge, er<br />

radelte gerade zur Schule, verlor Miyake durch den Atomangriff<br />

der Amerikaner auf Hiro shima einen großen Teil seiner<br />

Familie. Seine Mutter erlag den Folgen des Anschlags, er<br />

selbst litt als Jugendlicher an einer Knochenmark erkrankung,<br />

durch die sein rechtes Bein steif blieb. Seine Träume von<br />

einer Laufbahn als Athlet musste er deshalb aufgeben. Das<br />

Talent und die sportliche Statur dazu hätte er gehabt. Stattdessen<br />

studierte er Grafik und Design an der Tama-Universität<br />

in Tokyo.<br />

Im Anschluss ging er Anfang der sechziger Jahre nach<br />

Paris, um die Feinheiten der Haute Couture kennenzulernen.<br />

Dort arbeitete er für Guy Laroche und Hubert de<br />

Givenchy, später für Geoffrey Beene in New York. Ein Intermezzo,<br />

Lehrjahre im besten Sinne. Denn als Couturier im<br />

herkömmlichen Sinn versteht er sich ganz und gar nicht.<br />

Mode püppchen wurden und werden bei ihm und seinen<br />

diversen Kollektionen nicht fündig. »Die Menschen brauchen<br />

japanische Designer, weil sie eine andere Art Ästhetik<br />

haben«, sagt er – ohne jede Spur von Eitelkeit.<br />

In Tokios feiner Einkaufszeile Omotesando Avenue reiht<br />

sich Shop an Shop, in denen seine »andere Art Ästhetik«<br />

anhand seiner zahl reichen, nicht eben preiswerten<br />

Linien stylisch präsentiert wird. Mit zarten Vogeldrucken<br />

auf gefälteltem Stoff liegen bei »me« T-Shirts und Blusen<br />

im Schaufenster, bei »Bao Bao« gibt es in allen Farben die<br />

angesagten beweglichen Taschen aus Polyester-Triangeln,<br />

bei »Pleats please« tanzen Inkas über das Plissee. Und<br />

auch die Männer kommen mit transparenten Shrink-Sakkos<br />

nicht zu kurz. Lauter modernis tische Linien, die für<br />

Frauen und Männer mit ausgeprägtem Selbstbewusstsein<br />

und Sinn für Funktionalität gemacht sind. Miyake zu tragen<br />

ist ein Statement.<br />

Mit seiner Konzentration auf das Positive und Schöne<br />

ist es Issey Miyake – zumindest nach außen – gelungen,<br />

die schrecklichen Erlebnisse seiner Kindheit zu kompensieren.<br />

Statt über die Vergangenheit zu sprechen, hat er<br />

sich der Zukunft verschrieben. »Ich habe es hinbekommen<br />

zu überleben, weil ich Dinge gemacht habe«, meint<br />

er rück blickend. Er sagt Dinge, nicht Design oder Mode<br />

oder Parfüm.<br />

Ob man den Namen des Schöpfers dieser »Dinge«<br />

kenne, sei ihm egal. So wie er den Namen eines Designers<br />

für absolut nebensächlich hält. »Was zählt ist das, was er<br />

erschafft.« Wenn das so ist, sollte Issey Miyake möglichst<br />

vielen ein Begriff sein.<br />

20 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

Walsheimer Straße 18 · 76829 Landau-Nußdorf · Tel: 06341-61754 · E-mail: bauerwein@web.de · www.bauerwein.de<br />

WEINGUT<br />

EMIL BAUER<br />

& SÖHNE

MEMBERS<br />

ONLY<br />

67, PALL MALL – DER<br />

EXKLUSIVE CLUB<br />

<strong>FÜR</strong> WEINLIEBHABER<br />

Von ELLEN ALPSTEN Fotos CHRISTOF HERDT<br />

Variatio delectat, Abwechslung macht Spaß: Das ist<br />

seit eh und je der Leitfaden des Londoner Lebens, und<br />

die zahlreichen Privatclubs in Englands Hauptstadt<br />

bilden da keine Ausnahme. Ob Gentlemen oder Ladies<br />

only, mit rechter, linker oder liberaler Gesinnung, ob<br />

echt englischer Kreativer, Herzog oder internationaler<br />

Medien-Mogul – bisher fand noch jeder einen Club<br />

nach seinem Geschmack. Dem Geschmack huldigt nun<br />

ein Neuankömmling auf der Londoner Club Szene in<br />

ganz besonderer Weise: 67, Pall Mall – benannt nach<br />

der Adresse des Hauses nahe dem St James’s Palace<br />

und dem Green Park – ist ein Members- only- Club<br />

für Weinliebhaber.<br />

Allein das von der Architektenlegende Sir Edward Lutyens entworfene<br />

und unter Denkmal schutz stehende Gebäude ist spektakulär:<br />

Das ehemalige Haupt quartier der Londoner Privatbank<br />

Hambros stand Jahrzehnte lang leer. Grant Ashton, der Gründer des<br />

Clubs, verzieht jedoch das Gesicht, wenn man ihn auf den architektonischen<br />

Schatz anspricht, und sagt düster: »Alle haben mich gewarnt,<br />

dieses Wagnis einzugehen. Zu Recht, wenn man sieht, wie viel Zeit und<br />

Geld dieses Projekt verschlungen hat!« Dann aber lacht er – denn er<br />

ist ein Mann, der gern lacht, feiert und Wein trinkt! – und sieht sich<br />

zufrieden um: All die Mühe hat sich gelohnt. Der Speisesaal mit seiner<br />

zehn Meter hohen Decke badet in golde nem süd-westlichen Licht, das<br />

das Interieur wie Pfauenfedern schimmern lässt. Die Innen einrichterin<br />

Simone McEwan erklärt: »Wir wollten den Art-Deco-Charakter des<br />

Raums beibehalten. So habe ich zwar die Eichenholz vertäfelungen<br />

bewahrt, und man sitzt auch immer noch auf Ledersesseln. Aber ich<br />

habe das Ganze mit vielen anderen, feminineren Elementen gemischt<br />

und aufgelockert.«<br />

Eine kluge Wahl, denn Grant Ashton will gerade junge, solvente<br />

Frauen als Mitglieder werben. »Banker um die Vierzig und mit<br />

Geheimrats ecken haben wir genug«, sagt er an der Bar seines Hauses,<br />

einem langen Marmortresen vor opulent bestückten, verglasten Weinregalen.<br />

Viele der Flaschen lagen einst in Grant Ashtons eigenem Keller –<br />

als er noch der gestresste Eigentümer eines Londoner Hedge-Fonds war.<br />

Dann kam einiges zusammen. »Mein Bruder ist technischer Direktor<br />

bei Ronnie Scott’s, einem der bekanntesten Jazz-Clubs von London.<br />

Also erhielt ich Einblick in die Gastronomie und die Club-Szene.« Was<br />

noch? Grant Ashton, Geldmann bis auf die Knochen, grinst: »Außerdem<br />

hatte ich einfach die Nase voll davon, in einem Restau rant einen<br />

geradezu wahnwitzigen Aufschlag auf eine Flasche Wein zu bezahlen,<br />

22 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

selbst wenn sie außergewöhnlich war. Und ich wollte an einem gemütlichen<br />

Freitagabend daheim nicht gerade meine erlesenste Flasche zu<br />

einem Teller Spaghetti Bolognese öffnen.«<br />

Was tun? Grant Ashton überlegte, eine kleine Wein-Bar zu<br />

eröffnen: irgendwo in Marylebone vielleicht, dem intellektuellsten<br />

und noch verstecktesten der inneren Londoner<br />

Stadtviertel. Eine Art Absatzmarkt für seinen eigenen Weinkeller wie<br />

auch den seiner Freunde. Die waren von der Idee so begeistert, dass sie<br />

wuchs und wuchs: Am Ende hatte Grant Ashton (der ausgesprochen<br />

über zeugend sein kann) neununddreißig Investoren. Im Herbst 2015<br />

war es dann soweit: 67, Pall Mall öffnete seine Pforten – oder seine<br />

meterhohen doppel- flügeligen Türen –, und Grant Ashton konnte<br />

gemeinsam mit seinem Manager Niels Sherry, der sich seine Lorbeeren<br />

sowohl im Savoy als auch in Ian Schragers Hotels verdient hat,<br />

sowie dem Top-Sommelier Ronan Sayburn erste Mitglieder aus aller<br />

Welt begrüßen.<br />

Denn schon vor der Eröffnung war die Liste für neue Mitglieder<br />

fast komplett – mehr als zwölfhundert sollen es nicht werden – und<br />

neue Anträge stapeln sich auf Ashtons Schreibtisch. »Unsere Liste ist<br />

wunderbar bunt gemischt. Bankiers und Hedgefonds-Manager, aber<br />

auch Weingutsbesitzer, Mode designer, Schriftsteller, Händler oder<br />

private Weinliebhaber. Das einzige Kriterium, das für mich zählt, ist<br />

die Leidenschaft für, wie auch die Neugier auf den Wein. Es geht nicht<br />

um Alter, Wissen, Geld oder die Größe des Weinkellers. Ich will eine<br />

dynamische und hoffentlich junge Mischung.«<br />

Passioniert: Für Chef und Gründer Grant<br />

Ashton ist 67, Pall Mall eine Mischung<br />

aus Geschäft und Vergnügen. Im Herbst<br />

2015 eröffnete der Weinkenner und<br />

frühere Eigentümer eines Hedgefonds<br />

den exklusiven internationalen Club<br />

im Herzen des historischen Londoner<br />

Stadtteils St James’s.<br />

<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 23

ROCK ME<br />

Cecilia Bönström und Thierry Gillier mischen mit ihrem<br />

Label Zadig & Voltaire die Duft- und Fashionszene auf<br />

Von ANGELIKA RICARD-WOLF<br />

Sie war ein Model, und sie sieht gut aus. Cecilia Bönström ist langbeinig,<br />

blond, schmal. Mit ihren sechsundvierzig Jahren verkörpert<br />

sie perfekt die Frau, die sie als Chefdesignerin der französischen<br />

Lifestyle-Marke Zadig & Voltaire auch anzieht: diesen leicht schlaksigen,<br />

aber dennoch ewig mädchenhaft wirkenden Jane-Birkin-Typ.<br />

Seit elf Jahren prägt das<br />

Ex-Model Cecilia Bönström<br />

den Stil der rockig-femininen<br />

Modemarke Zadig & Voltaire<br />

und feiert so auf dem<br />

Laufsteg noch heute<br />

Erfolge.<br />

Der liebt es lässig. Bloß nicht gestylt aussehen, sondern so, als<br />

habe man Jeans, Top, Lederjacke oder Pulli schnell aus dem<br />

Schrank gegriffen und übergeworfen, bevor man in die Boots<br />

oder Sneaker steigt und die Wohnung verlässt. Klar, das Top ist aus<br />

Seide, der Oversize-Pulli aus hauchdünnem Federkaschmir und ein<br />

Schlangenrelief prägt die roséfarbenen Ziegenleder-Boots – aber das<br />

sehen nur Eingeweihte auf den ersten, alle anderen, wenn überhaupt,<br />

auf den zweiten Blick. Easy luxury nennt man diesen unaufgeregten,<br />

leicht abgerockt wirkenden Style auf hohem Niveau. Ein bisschen<br />

Vintage, ein Hauch androgyn, ein wenig Bohémien, aber immer fashionable<br />

und unglaublich sexy.<br />

Ein unvergleichlicher Mix, den man erstmal hinkriegen muss. Cecilia<br />

Bönström hat ihn quasi verinnerlicht. Fünfzehn Jahre war die gebürtige<br />

Schwedin bei einer legendären Elite-Agentur unter Vertrag, ist für Gucci,<br />

Prada und Co. über die Catwalks gelaufen und hat unzählige Shootings<br />

für Spitzenfotografen und Magazine absolviert. Wer, wenn nicht sie,<br />

wüsste nicht genau, was die Kolleginnen backstage am liebsten tragen?<br />

Abgesehen davon hatte ihre kreative Mutter sie und ihre Zwillingsschwester<br />

(die immer noch modelt) schon als Kinder an eine Art Freestyle<br />

gewöhnt. Denn es war damals auch in Gothenburg, wie Göteborg<br />

einmal hieß, nicht üblich, zwei blondbezopfte Mädchen mal mit<br />

apfelgrünen Zottelstiefeln, mal mit riesigen weißen Hüten zur Schule<br />

zu schicken. Das prägt.<br />

Trotzdem hatte Cecilia Bönström ziemlichen Bammel, als sie aufgrund<br />

der Erkenntnis »Ich kann ja nicht ewig modeln« all ihren Mut<br />

zusammennahm, um sich bei Zadig & Voltaire als Modeaspirantin vorzustellen.<br />

Da wollte sie arbeiten, die Marke hatte es ihr angetan, die<br />

schicke Simplizität der Läden, der Klamotten.<br />

Also das Ideenbuch unter den Arm geklemmt und nix wie hin ins<br />

Zentrum der Marke an der Avenue d’Iéna mitten in Paris. Das war 2003,<br />

und sie war dreiunddreißig. Prompt bekam sie einen Job als Assistentin,<br />

drei Jahre später den als Chefdesignerin. Sie rockte den Laden –<br />

und den Chef. Mit Firmengründer Thierry Gillier ist sie inzwischen<br />

ver heiratet. Das Paar hat drei Söhne.<br />

This is her. So ist sie. Da liegt es nahe, dem neuen Damenparfüm der<br />

Marke diesen Namen zu geben. Denn der ist laut Werbeslogan »für die<br />

freie, rebellische Frau« entworfen. Dazu passt, fanden die Parfümeure<br />

Sidonie Lancesseur und Michel Almairac, eine »rockige Jasminnote«,<br />

die mit Nuancen von Kastanie, Vanille, Sandelholz und – versteht sich –<br />

Fotos: Zadig & Voltaire<br />

26 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

BABY!<br />

einer Prise Pfeffer abgerundet wird. Fragt man Cecilia Bönström, welche<br />

Art Frau sie sich vorgestellt habe, als sie dieses Parfüm in Auftrag gab,<br />

antwortet sie: »Eine Frau, die sehr jung ist. Im Geist. Nicht unbedingt<br />

nach Jahren. Feminin, aber modern. Nicht süß, nicht romantisch. Sie<br />

weiß, was sie will, aber sie ist dabei relaxed. Nonchalant.«<br />

Eigenschaften, denen Thierry Gillier nicht widerstehen konnte,<br />

als er sie 2003 einstellte. Diese Schwedin sah eben verdammt gut aus,<br />

und binnen Kurzem entpuppte sie sich auch noch als Naturtalent für<br />

Mode und Design. Sie war wie geschaffen, um ihn ebenso wie sein<br />

Label zu umgarnen.<br />

Gillier hatte es schon 1997 gegründet. Ein logischer Schritt für<br />

den damals 38-jährigen Franzosen. So modisch vorbelastet,<br />

wie er ist (er stammt aus einer Strickwarenhersteller-Dynastie,<br />

die auch die Marke Lacoste mitbegründete), war eine Fashion-Karriere<br />

praktisch programmiert. Nach einem Studium an der Parsons School,<br />

der berühmten Designer-Schmiede in New York, arbeitete er unter<br />

anderem für Thierry Mugler und Yves Saint Laurent.<br />

Deren große Zeit als namhafte Couturiers begann Anfang der neunziger<br />

Jahre abzulaufen. Gillier hatte das früh erkannt, sich längst neuen<br />

Aufgaben zugewandt und mehrere Mode-Läden eröffnet, in denen es<br />

verschiedene Marken zu kaufen gab. Aus der Zusammenarbeit mit einem<br />

schottischen Kaschmirproduzenten entwickelte sich zuerst eine legere<br />

Pullover-Kollektion, die erweitert wurde und aus der das eigene Label<br />

entstand: Zadig & Voltaire.<br />

Wie um alles in der Welt ist er bloß auf diesen Namen gekommen?<br />

Kein Zufall, wohl eher Methode. Zadig ist der Titelheld eines Romans,<br />

den der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire 1747<br />

ver öffent lichte. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, der nach<br />

allerhand Verwicklungen dank himmlischer Fügung ein Happy End<br />

erfährt. Ihr Titel lautet »Zadig ou la destinée«, Zadig oder das Schicksal,<br />

die Bestimmung.<br />

Ganz im Sinne Voltaires steckt in dem Namen eine hintergründige<br />

Ironie, mit der Gillier seinen rebellischen Look damals auf den Mainstream<br />

losgelassen hat. Ob er damit Erfolg haben würde oder nicht …<br />

Schicksal eben!<br />

Ein bisschen Hasardeur: das darf ’s schon sein für ihn – auch wenn<br />

er seine umfangreiche Sammlung zeitgenössischer Kunst mit einer Neuerwerbung<br />

vergrößert. »Ich muss immer etwas zu weit gehen«, sagte<br />

er einmal in einem Interview über seinen Mut als Käufer und Sammler.<br />

Und fügte zum besseren Vergleich einen Nachsatz hinzu: »Genau wie<br />

bei der Arbeit, wie im Beruf.«<br />

This is him. So ist er. Einer der wagt, um zu gewinnen. Diese Aura<br />

unterstreicht nun ein Herrenduft gleichen Namens mit Auszügen aus<br />

Grapefruit, Pfeffer, Weihrauch, Sandelholz und Vanille. Es ist eine<br />

Komposition der Parfümeure Nathalie Larson und Aurelien Guichard.<br />

»This is him« oder »This is her« eignen sich übrigens hin wie her zum<br />

Mixen. »Sie harmonieren absolut perfekt miteinander«, beschreibt<br />

Cecilia Bönström die Eaux de Toilette.<br />

So wie dieses Powerpaar, das sich gesucht und gefunden zu haben<br />

scheint. Zwanzig Jahre nach der Markengründung führt es ein Firmenimperium<br />

mit Kollektionen für Damen, Herren und Kinder, unterhält<br />

dreihundert Boutiquen in vierundzwanzig Ländern der Welt und zählt<br />

zu den hundert reichsten Familien Frankreichs.<br />

Wer sein Label Zadig nennt, kann dem Schicksal eben vertrauen.<br />

Stand doch schon bei Voltaire.<br />

Die Entwürfe des<br />

französischen Rock-<br />

Chic-Labels Zadig &<br />

Voltaire vereinen<br />

immer einen Hauch<br />

Grunge mit einer Prise<br />

Rock’n’Roll und einem<br />

Touch Pariser Chic.<br />

<strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong> <strong>FINE</strong> 1 | 2017 27

KARATE-KOSMETIK<br />

Wie zwei Tänzerinnen in Beauty-Mission ein Schönheitsserum in den Markt boxen<br />

Von ANGELIKA RICARD-WOLF<br />

»Stark, unterhaltsam, großartig«. Jason Sutton ist vom Werbeclip für das Gesichtspflegeserum<br />

»Ultimune Power Infusion Concentrate« von Shiseido total begeistert. Dabei vergisst<br />

der renommierte Fotograf und Regisseur vor lauter Enthusiasmus vollkommen sein<br />

angeborenes britisches Understatement – den Spot hat er nämlich selbst gedreht.<br />

Aber der Mann hat ja Recht. Es ist wirklich außergewöhnlich,<br />

was er da als Werbung für ein Kosmetikprodukt<br />

zur Immunstärkung der Haut wortwörtlich<br />

auf die Beine gestellt hat.<br />

Es sind deren vier, und sie gehören den beiden Japanerinnen<br />

Aya Sato und Bambi Naka. Unter dem Namen<br />

»Ayabambi« genießen die beiden wegen ihres einzigartigen<br />

Tanzstils in der Musik- und Fashionszene Kultstatus.<br />

Bands engagieren sie für ihre Video-Clips, Modemacher<br />

für ihre Kampagnen und Schauen, Madonna holt sie<br />

als Showact zu sich auf die Bühne. Doch für Shiseido und<br />

unter Suttons Obhut tanzen sie auch mal dreißig Sekunden<br />

aus der Reihe, um der Power eines Wirkstoffkonzentrats<br />

Ausdruck zu verleihen.<br />

Alles Eurhythmie oder was? Weit gefehlt. Hier geht<br />

es in Kung-Fu-Manier zur Sache. Der Schwarz-Weiß-Clip<br />

besticht mit Scherenschnitt-Optik und rasanten Cuts, die<br />

perfekt zum atemraubenden Bewegungsablauf passen,<br />

den Aya und Bambi aufs Studioparkett legen. Jede Bewegung<br />

sitzt. Abgezirkelt, exakt, im Sekundentakt. Das Ganze<br />

mal zwei, immer synchron! Rhythmik in Perfektion ist das<br />

Marken zeichen des Duos. Dass die beiden ihre Namen zu<br />

einem verschmolzen haben, spiegelt ihre Verbundenheit.<br />

Im Privat leben wie auf der Bühne.<br />

Die zwei jungen Frauen aus Yokohama, die sich zufällig<br />

beim Vortanzen kennenlernten, sind seit drei Jahren ein<br />

Paar und seit zwei Jahren absolute Stars auf Youtube. Ihre<br />

Clips werden millionenfach geklickt. Was an ihrer prägnanten<br />

Performance liegt. Sie ist vom Voguing beeinflusst,<br />

einer streng linearen Tanzform mit rechtwinkligen Arm-<br />

Ungeschützt ist zarte Haut den Unbilden der Umwelt ausgesetzt, Ultimune<br />

von Shiseido wehrt die täglichen Attacken unbezwingbar wie mit Kampfhandschuhen<br />

ab.<br />

und Beinbewegungen, die in der Subkultur der Ballrooms<br />

im New Yorker Stadtteil Harlem in den achtziger Jahren<br />

entstand. Zusammen mit Tutting, dem Street- Dance- Stil<br />

der Funk- und Hip-Hop-Tänzer und Industrial-Gothic-<br />

Einflüssen ergeben sich daraus faszinierende Bewegungsabläufe,<br />

die so schnell aufeinander folgen, als wären sie im<br />

Zeitraffer gedreht.<br />

Der »Ultimune«-Auftritt bedient sich dieser Elemente,<br />

ist so elegant wie kraftvoll und zusätzlich von Karate- und<br />

Kung-Fu-Anleihen geprägt, die Ayabambi voller Absicht<br />

eingebaut hat. Sinnbildlich dienen die Kampfsportbewegungen<br />

als schlagender Beweis für die Selbstverteidigung,<br />

zu der »Ultimune« der Haut mit einem ausgeklügelten<br />

Wirkstoffomplex verhelfen soll. Dahinter verbirgt<br />

sich ein Mix aus Ginkgo-Biloba-Blattextrakt, Perilla, einem<br />

Sesamblatt und wildem Thymian, dazu ausersehen, die<br />

Langerhans-Zellen in der Haut zu animieren, ihre Abwehrkräfte<br />

zu stärken und die Barriereschutzfunktion der Haut<br />

zu verbessern.<br />

Ein Serum mit – wenn auch avantgardistisch verpackter<br />

– Martial Art in den Markt zu pushen, ist mehr als ungewöhnlich.<br />

Macht aber Sinn. Oder ist es vielleicht nicht die<br />

Haut und gerade die ungeschützte im Gesicht, die sich gegen<br />

Wind, Regen, UV-Strahlen, Smog und andere Umwelteinflüsse<br />

verteidigen, sich quasi durchs Leben boxen muss?<br />

Eben.<br />

Eine Message, die Aya Sato und Bambi Naka mit ihrer<br />

ausdrucksstarken Körpersprache in bewegte Bilder<br />

übersetzen. Shiseido bricht mit diesem Spot bewusst<br />

die klassischen Codes der Kosmetikwerbung, auch um eine<br />

jüngere Zielgruppe anzusprechen. Dennoch hat Regisseur<br />

Sutton darauf geachtet, traditionelle japanische Kulturelemente<br />

subtil in den Film einzuarbeiten. Die weiß gekalkten<br />

Gesichter und die ausdrucksvoll schwarz umrahmten<br />

Augen der beiden Tänzerinnen sind eine gekonnte<br />

Mischung aus überkommener Kabuki-Ästhetik und modernem<br />

Gothic-Look. Trotz dieses grafisch wirkenden Makeups<br />

entsprechen die Protagonistinnen noch der japanischen<br />

Idealvorstellung von einer jungen Frau. Sie sehen<br />

»kawaii« aus, was man mit »süß« übersetzen könnte. Ihre<br />

Outfits sind zwar aus Leder und erinnern an die Kluft der<br />

Samurai, doch sie wirken dank zarter Schleier schwerelos.<br />

Wie der rasant durchchoreografierte Tanz von Aya<br />

Sato und Bambi Naka. Schließlich hatten sich die Zwei in<br />

bester Samurai-Pflichterfüllung auf den Dreh vorbereitet –<br />

mit jeder Menge Karate-Videos.<br />

Fotos: Shiseido<br />

28 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

DER KLEINE JOHNSON<br />

Nr. 1-Bestseller<br />

unter den Weinguides<br />

Seit 40 Jahren liefert der weltweit<br />

meistverkaufte Weinführer<br />

Genießern, Weinkennern und<br />

denen, die es werden wollen,<br />

ausführliche Informationen<br />

zu über 15.000 Weinen, Jahrgängen,<br />

Winzern und aktuellen<br />

Weinthemen.<br />

19,99 € [D]/20,60 € [A]<br />

ISBN 978-3-8338-5721-8<br />

www.hallwag.de

DIE VERTEUFELUN<br />

Weinkritiker Stuart Pigott findet dumm und falsch, Fehltöne im Wein als Zeichen von<br />

Drehen wir die Uhr ein paar Jahre zurück,<br />

in die hellen, modernen Räumlichkeiten der<br />

Weinhandlung Kössler & Ulbricht in Nürnberg.<br />

Martin Kössler hatte eine Gruppe von<br />

Stammkunden vor sich und war sichtbar gut<br />

gelaunt. Er strahlte ein souveränes Selbstvertrauen<br />

aus. Das machte seine Worte umso<br />

überraschender und schockierender für mich.<br />

Er sprach plötzlich von der »übertriebenen<br />

Sauberkeit der Weine von Weingütern wie<br />

Robert Weil im Rheingau und Dönnhoff<br />

an der Nahe«. Ich gab Kontra, doch solche<br />

Stimmen wurden immer zahlreicher, in manchen<br />

Kreisen haben sie eine gewisse Selbstverständlichkeit<br />

erlangt. Warum ist das so?<br />

Gehen wir der Sache auf den Grund.<br />

Nicht umsonst wird Deutschland weltweit mit Sauberkeit<br />

und Ordnung assoziiert, obgleich hier heute<br />

endlich alles etwas weniger Sagrotan-süchtig wirkt<br />

und deutlich mehr kreatives Chaos wachsen darf. Meine<br />

ersten Eindrücke von Westdeutschland bekam ich Mitte der<br />

1970er-Jahre in der Chemiestadt Ludwigshafen am Rhein,<br />

und selbst die waren von allgegenwärtiger Sauberkeit und<br />

Ordnung geprägt. Damals habe ich auch zum ersten Mal<br />

deutschen Wein getrunken – vor allem Pfälzer Riesling und<br />

Müller-Thurgau –, und der frische, klare und frucht betonte<br />

Geschmack passte zu meinem allgemeinen Eindruck.<br />

Als ich Anfang der 1980er-Jahre begann, mich in den<br />

deutschen Wein richtig zu vertiefen, begriff ich die Kernprobleme<br />

des Weinbaus hierzulande. In der damaligen<br />

klimatischen Situation war es unmöglich, in Deutschland<br />

regel mäßig gute Weine zu erzeugen. Ich weine den<br />

dünnen, grünen und sauren Weinen aus den unreifen Jahrgängen<br />

1977, 1978, 1980 und 1984 keine Träne nach. Hinzu<br />

kamen die oft üppigen Erträge (Stichwort chemischer<br />

Stickstoffdünger) und die nachlässige Weinbergspflege,<br />

die zu Fäulnis und dadurch zu unsauberen Weinen führte.<br />

Im Keller wurden die Weine dann verarztet. Mithilfe von<br />

Schönungs mitteln bekam man sie zwar sauber, doch das<br />

nahm ihnen oft auch den letzten Rest an positiven Aromen.<br />

Das Ziel der guten Winzer bestand verständlicherweise<br />

in möglichst reifen Trauben und wenig korrektiven Eingriffen<br />

im Wein.<br />

Inzwischen ist das Problem unsauberer Weine dank<br />

besserer Arbeit im Weinberg – die wichtigste Errungenschaft<br />

der Geisenheimer und anderer deutscher Weinbauschulen!<br />

– weitgehend gelöst. Wie der Jahrgang 2014<br />

gezeigt hat, entfernen sämtliche guten deutschen Winzer<br />

bei Fäulnis problemen die betroffenen Trauben durch<br />

aufwendige Selektionen während der Lese. Das erhöht<br />

die Kosten und reduziert die Erntemenge, führt aber fast<br />

immer zu sauberen Weinen, die sich mit Freude trinken lassen.<br />

Und dank der Klimaerwärmung werden die Trauben<br />

jedes Jahr mehr oder minder reif. Dies und der enorm gestiegene<br />

Ehrgeiz der Winzer sind die Hauptgründe, warum der<br />

deutsche Wein im internationalen Vergleich inzwischen so<br />

gut positio niert ist.<br />

Zugleich hat eine Revolution in der Keller technik stattgefunden,<br />

die weltweit zu einem großen Qualitätssprung<br />

bei günstigen Alltagsweinen führte. Wie<br />

Jancis Robinson gern bemerkt: »Noch nie war der Unterschied<br />

in der Qualität zwischen den einfachsten und den<br />

besten Weinen so gering.« Richtig schlechte Weine gibt<br />

es nur noch selten, und der Hauptgrund dafür ist menschliches<br />

Versagen (etwa nicht korrekt gereinigte Schläuche<br />

oder Geräte im Keller). Die Weine im Supermarktregal<br />

sind zwar oft banal, aber sie sind trotzdem frisch, klar und<br />

fruchtbetont. Auch gesellschaftliche Trends tragen zu der<br />

steigenden Popularität des Weins in vielen Ländern bei.<br />

Spontangärung des Weins ist nie<br />

ohne Risiko. Aber im Keller von<br />

Moselwinzer Joh. Jos. Prüm und<br />

anderen führt sie zu wunder bar<br />

filigranen Rieslingen.<br />

Foto: Guido Bittner<br />

30 <strong>FINE</strong> 1 | 2017 <strong>DAS</strong> <strong>MAGAZIN</strong> <strong>FÜR</strong> <strong>GENUSS</strong> <strong>UND</strong> <strong>LEBENSSTIL</strong>

G DER REINHEIT<br />

Authentizität zu werten.<br />

Eine bestimmte Gruppe in der internationalen Weinszene<br />

hingegen hat darauf konträr reagiert, hat »frisch, klar und<br />

fruchtbetont« mit industrieller Produktion gleichgestellt<br />

und diesen Weintypus deswegen regelrecht verteufelt.<br />

Hier liegt der Ursprung der »Natural«-Wein- Bewegung,<br />

die sich massiv in die entgegensetzte Richtung bewegt,<br />

möglichst weit weg von moderner Technik. Auf der einen<br />

Seite sind dadurch einige sehr originelle Gewächse entstanden,<br />

und die stilis tische Vielfalt des Weins hat sich deutlich<br />

vergrößert. Auf der anderen Seite stehen Weine mit<br />

klassischen Weinfehlern, also Weine, die den alten »Weinschmutz«<br />

zurückbringen. In der »Natural«-Weinszene wird<br />

dies allerdings gern als Zeichen von Authentizität gefeiert.<br />

Die Anhänger dieser Bewegung neigen dazu, solche<br />

Töne als natürlich und daher unantastbar zu betrachten,<br />

was zu einer tendenziell unkritischen Haltung gegenüber<br />

den betreffenden kellerwirtschaftlichen Problemen führt:<br />

Diese Gewächse gelten gerade deswegen als cool, weil sie<br />

nicht klar, frisch und fruchtbetont schmecken.<br />

Eine deutlich abgemilderte Variante dieser Tendenz<br />

stellt die Verherrlichung der Spontan gärung dar,<br />

einer Gärung ohne zugesetzte gezüchtete Hefen.<br />

Diese Reinzuchthefen werden von einem beachtlichen<br />

Teil der Weinszene als neue und industrielle Mittel verteufelt,<br />

obwohl sie bereits im späten 19. Jahrhundert vor<br />

der Industrialisierung des Weinbaus zum Einsatz kamen.<br />

Eine gelungene Spontangärung in einem Keller, in<br />

dem erstklassige Trauben sauber ver arbeitet werden, ist<br />

eine wunderbare Sache, wie etwa die Weine der Betriebe<br />

Joh. Jos. Prüm in Bernkastel-Wehlen/Mosel, Zehnthof<br />

Luckert in Sulzfeld/Franken oder Koehler-Ruprecht in Kallstadt/Pfalz<br />

beweisen. Die Jungweine aus diesen Gütern zeigen<br />

eine ziemlich konstante hefige Note, die einen wichtigen<br />

Bestandteil ihrer besonderen Persönlichkeit darstellt.<br />

Solche höchst eigenständigen Weine sind in ihrer Jugend<br />

nicht einfach zu verstehen, machen sich aber großartig<br />

auf der Flasche.<br />

Viele »Sponti«-Verfechter suchen hände ringend nach<br />

dem Sponti-Ton im Wein, also einer mehr oder weniger<br />

stinkigen sulfidischen Note. Sie beruht auf gestressten Hefen,<br />

die sich langsam und schwächelnd durch die Gärung quälen.<br />

Für manche Weintypen ist genau dies der ideale Gärverlauf,<br />

wie das Beispiel der restsüßen Rieslinge vom Weingut Joh.<br />

Jos. Prüm zeigt; es handelt sich um die filigransten deutschen<br />

Rieslinge überhaupt mit immenser Lagerfähigkeit.<br />

Aber genau wie manche »Natural«-Weine unharmonisch<br />

(vor allem zu tanninlastig) wirken, kann eine Sponti-Note<br />

zu dominant sein. Das passiert, wenn sich ein bösartiger<br />

Hefestamm durchsetzt, und wird noch verstärkt, wenn<br />

fäulnisbefallene Trauben im Spiel sind. Ein Wein, der aufdringlich<br />

nach verbranntem Gummi riecht, bereitet keine<br />

Freude. Doch offenbar suchen manche nach genau solchen<br />

Tönen in mehr oder weniger ausgeprägter Form.<br />

Dies sind zusammengefasst die unmittel baren Hintergründe<br />

zu Äußerungen wie jener eingangs zitierten von<br />

Martin Kössler. Seine Worte klingen allerdings richtig<br />

milde im Vergleich zu dem, was heute kursiert. Weingüter<br />

wie Robert Weil und Dönnhoff werden inzwischen<br />

von manchen gnadenlos in die Pfanne gehauen, weil ihre<br />

Weine, »too clean,« zu sauber, sind! Aus der verständlichen<br />

Suche nach Weinen, die in Weinberg und Keller<br />

weniger mani puliert werden, sind dogmatische Wein-<br />

Weltanschauungen entstanden, die schon missionarisch<br />

eifernde Züge tragen.<br />

Problematisch wird es meiner Meinung nach, wenn<br />

die Dogmatiker grundsätzlich von allen Winzern<br />

die gleiche »puristische« Arbeitsweise einfordern,<br />

wenn sich alle ständig einigen simplen Regeln unterordnen<br />

sollen. Die Besonder heiten spezieller Weinbauorte und die<br />

genetischen Eigenarten bestimmter Rebsorten werden<br />

dabei komplett ignoriert, weil sie alles viel zu kompliziert<br />

machen würden und damit dem zwang haften Streben nach<br />

einer moralisch ein fachen Welt im Weg stehen.<br />

Ein Teil der Weinszene hat das Prinzip der Toleranz<br />

für diverse Weinstile und des Respekts für unterschiedliche<br />

Geschmäcker schon auf gegeben und damit einen grundsätzlichen<br />

Aspekt der Demokratie. Es mag sein, dass dies<br />

nicht bewusst vorangetrieben wurde, aber wenn bestimmte<br />

Weine nicht nur technisch als richtig oder falsch bewertet<br />

werden, sondern eine moralische Dimension hinzukommt,<br />

dann spielt es eigentlich keine Rolle, wie man<br />

dahin gekommen ist.<br />

Betrachten wir die Weingüter Robert Weil und Dönnhoff,<br />

die besonders häufig angegriffen werden, etwas genauer, um<br />

zu sehen, wie das alles konkret funktioniert. Als ich 1986<br />

das Weingut Robert Weil zum ersten Mal besuchte, war es<br />

ein eher kleiner Familienbetrieb. Wenig später wurde es<br />

vom Getränkekonzern Suntory übernommen, bis heute<br />

Hauptaktionär, mit Robert Weils Sohn Wilhelm als Direktor.<br />

Das Gut ist inzwischen auf neunzig Hektar angewachsen<br />

und produziert allein vom trocknen Gutsriesling jährlich<br />

mehrere hunderttausend Flaschen.<br />

Damit sind bereits einige Punkte genannt, die häufig<br />

als »Industrialisierung« dargestellt werden.<br />

Trotzdem schmecke ich erhebliche Unterschiede<br />

zwischen den Jahrgängen der Weil-Weine; die 2013er<br />

Kollektion etwa fand ich allgemein sehr gut balanciert<br />

und strahlend in ihrer Art. Die Lagenweine sind außerdem<br />

immer ganz klar erkennbar, und mir persönlich gefallen<br />

die rassigen, schlanken Weine aus dem Turmberg mit ihrer<br />

an weiße Pfirsiche erinnernden Note besonders gut. Das<br />

ist nicht gerade das, was ich unter Gleichmacherei oder<br />

Nivellierung verstehe.<br />

Dass mir gelegentlich Weine aus anderen, kleineren<br />

Rheingauer Gütern wie Eva Fricke in Eltville, Fred Prinz<br />

in Hallgarten oder Peter Jakob Kühn in Oestrich noch<br />

besser gefallen, ändert daran nichts. Keiner dieser drei<br />

Betriebe ist ein »deutsches Riesling- Château« mit globaler<br />

Aus strahlung, wie ein Kollege mir gegenüber das<br />

Weingut Robert Weil nach dem letzten großen Umbau<br />

beschrieb. Wer das Gut herunterredet, lehnt es auch aus<br />

irgend welchen politischen und/oder moralischen Gründen<br />

ab und lässt sich in seiner Argumentation von selektiver<br />

Wahrnehmung leiten.<br />

Bei dem echten Familienweingut H. Dönnhoff wird das<br />

alles noch krasser. Auch hier ist man in den letzten zwanzig<br />

Jahren auf fünfundzwanzig Hektar und somit kräftig gewachsen.<br />

Aber der allgemeine Stimmungsumschwung mancher<br />

Kreise scheint mehr mit dem Generations wechsel von<br />

Helmut Dönnhoff auf seinen Sohn Cornelius zu tun zu haben.<br />

Der anfangs schüchterne Cornelius wurde zur Projektionsfläche<br />

manch paranoider Fantasien in der Weinszene, für<br />

die auf den märchenhaften Aufstieg (Helmut) zwangs läufig<br />

der Untergang (Cornelius) folgt.<br />

Cornelius mache die Weine zu weich und zu voluminös,<br />

habe ich oft gehört, obwohl diese Veränderung viel eher<br />

auf der Klimaerwärmung beruht. Darauf folgt dann häufig:<br />

»Und die Weine sind viel zu clean.« Was bedeutet: Sie passen<br />

definitiv nicht in die Kategorie der »Natural«-Weine,<br />

haben meist auch nicht einmal die gesuchte Sponti-Note<br />

zu bieten. Dieses Gerede begann, als die Jahrgänge 2011<br />

und 2012 auf den Markt kamen und sich herumsprach,<br />

dass Cornelius Dönnhoff die Keller arbeit übernommen<br />

hatte. Häufig wurden die Dönnhoff- Rieslinge der Jahrgänge<br />

2008 und 2010 als schlanke, mineralische »Helmut-Weine«<br />

gelobt, während die üppigeren Rieslinge aus 2011 und 2012<br />

als »Cornelius- Weine« geschmäht wurden. In Wahrheit<br />

sind aber alle waschechte »Cornelius- Weine«, weil der<br />

schon 2007 die Kellerarbeit übernommen hat!<br />

Vor einigen Monate fand eine Vertikalprobe der<br />

trocknen und restsüßen Dönnhoff- Rieslinge in der<br />

Cordobar in Berlin statt. Als die Großen Gewächse<br />

aus den Lagen Hermannshöhle und Felsenberg der Jahrgänge<br />

2010 bis 2014 begutachtet wurden, zehn strahlende,<br />

filigrane, trockne Rieslinge, kam das Gespräch auf die<br />

besondere Weinstilistik des Hauses. Alle Anwesenden<br />

waren begeistert von der klaren Art der Weine, bis jemand<br />

bemerkte, dass es diesbezüglich wohl Gegenstimmen gebe.<br />

Bei Cornelius Dönnhoff, der diese Stilistik von seinem<br />

Vater übernommen hat, traf dies offensichtlich einen Nerv.<br />

»Ich glaube, dass die Klarheit unserer Weine mit der<br />

Geschwindigkeit zu tun hat, mit der wir die Trauben verarbeiten«,<br />

erklärte er, »wir wollen unbedingt diese Klarheit<br />

und arbeiten gezielt darauf hin. Wir machen die Weine so,<br />

wie wir glauben, dass sie schmecken sollen.« Und genau<br />

das ist es, was das Ziel jedes begabten Winzers sein sollte,<br />

welche Stilistik er auch immer anstrebt. Nur so entstehen<br />

Spitzenweine. Und bestimmt nicht durch Dogmen.<br />