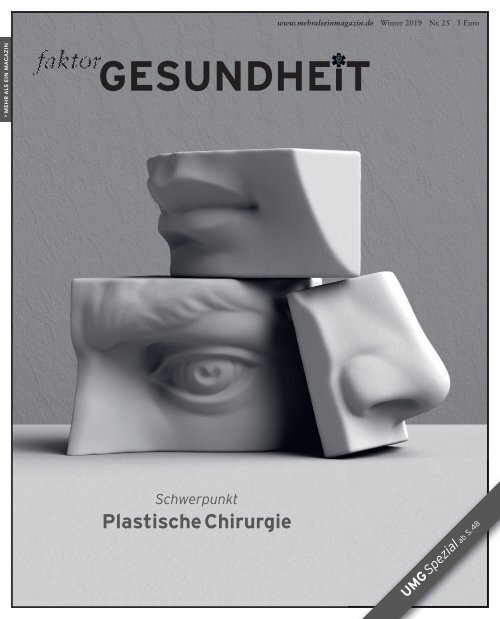

faktor Gesundheit Winter 2019

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

www.mehralseinmagazin.de <strong>Winter</strong> <strong>2019</strong> Nr. 25 5 Euro<br />

› MEHR ALS EIN MAGAZIN<br />

GESUNDHEıT<br />

Schwerpunkt<br />

Plastische Chirurgie<br />

UMG Spezial ab S. 48

JAN FÖRSTER Dipl.-Finw.(FH)<br />

Steuerberater<br />

Miriam Engel Dipl.-Kffr.<br />

Steuerberaterin<br />

TATJANA WUCHERPFENNIG B.Sc.<br />

Steuerberaterin<br />

Immer die richtige Finanzmedikation<br />

Damit Abgaben nicht zur bitteren Pille werden, finden Mediziner in Quattek &<br />

Partner ihren „Facharzt“ unter den Steuerberatern. Wir verstehen uns als wirtschaftliche<br />

Wegbegleiter der Heilberufe. Unser Rezept für das monetäre Wohlergehen:<br />

effektive Finanzdiagnostik und wirksame Therapien von der Praxisübernahme<br />

über den laufenden Betrieb bis hin zur Nachfolgeregelung.<br />

Steuerprognosen, Liquiditäts- und Planrechnungen sowie Branchen- und Mehrjahresvergleiche<br />

helfen uns, Probleme frühzeitig zu erkennen und eine entsprechende<br />

„Medikation“ vorzunehmen. Die Ergebnissituation fassen wir nachvollziehbar<br />

in speziellen Quartalsberichten und Überschussrechnungen zusammen.<br />

Als Spezialisten auf dem Gebiet der Heilberufe betreuen wir mit besonders ausgebildeten<br />

und motivierten Mitarbeitern eine Vielzahl von niedergelassenen Medizinern<br />

der verschiedensten Fachrichtungen und Praxen unterschiedlichster<br />

Größenordnungen und Organisationsformen.<br />

Jürgen Hollstein Dipl.-Kfm.<br />

Steuerberater<br />

Roland Haever Dipl.-Kfm.<br />

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater<br />

Fritz Güntzler Dipl.-Kfm.<br />

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater<br />

Johann-Karl Vietor Dipl.-Kfm.<br />

Steuerberater<br />

Thorsten Kumpe Dipl.-Kfm.<br />

Wirtschaftsprüfer · Steuerberater<br />

Miriam Engel Dipl.-Kffr.<br />

Steuerberaterin<br />

Lutz Becker<br />

Rechtsanwalt<br />

In Kooperation mit<br />

Quattek & Partner Steuerberatungsgesellschaft mbB · Nikolausberger Weg 49 · 37073 Göttingen · Tel. (05 51) 49 70 1-0 · www.quattek.de

editorial<br />

Mal Hand aufs Herz: Woran denken Sie, wenn Sie den Begriff Schönheits-OP hören?<br />

An Botox, Brustvergrößerung und Fettabsaugung? Da sind Sie nicht allein! Und<br />

tatsächlich gehören diese Eingriffe zu den häufigsten in Deutschland.<br />

Doch hinter dem übergreifenden Fachgebiet Plastische Chirurgie verbirgt sich<br />

weit mehr. Um hier einmal etwas Licht ins Dunkel zu bringen, haben wir das Thema in dieser<br />

Ausgabe für Sie ausgiebig durchleuchtet und erstaunliche Erkenntnisse zutage gefördert.<br />

Begonnen mit der unterhaltsamen und durchaus blutrünstigen Geschichte der Plastischen<br />

Chirurgie – von der ersten Nasenoperation in der Antike bis hin zu Nasen à la carte oder dem<br />

Heranzüchten eines neuen Ohrs im eigenen Unterarm. Klingt fiktiv? Gibt es aber wirklich!<br />

Und noch vieles mehr ..., wie Sie in unserem Beitrag ,Eine Reise in die Zukunft‘ über die neuesten<br />

Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen ab Seite 28 lesen können.<br />

Außerdem haben wir die aktuellsten Zahlen für Sie: Wie viele Männer und Frauen legen sich<br />

jährlich tatsächlich unter das Messer? Welche sind die beliebtesten Schönheits-OPs? Was bewegt<br />

Menschen zu diesem Schritt? Und welchen Stellenwert nehmen Eingriffe dieser Art in unserer<br />

Gesellschaft heute ein?<br />

Natürlich kommen auch wieder einige der führenden Experten auf diesem Gebiet aus unserer<br />

Region zu Wort – wie zum Beispiel Claudia Choi-Jacobshagen. Die Chefärztin der Abteilung<br />

Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie am Evangelischen Krankenhaus Weende<br />

möchte Mut machen und aufklären, welche großartigen Möglichkeiten ihr Fachgebiet<br />

beispielsweise für Frauen nach einer Brustkrebsoperation bereithält. Ich wünsche Ihnen eine<br />

erkenntnisreiche Lektüre sowie eine wunderbare <strong>Winter</strong>zeit – und bleiben Sie gesund!<br />

COVER-FOTO: 123RF_ KATISA / FOTO EDITORIAL: LUKA GORJUP<br />

Ihre Elena Schrader<br />

– Chefredakteurin –<br />

schrader@<strong>faktor</strong>-magazin.de<br />

IMPRESSUM<br />

Herausgeber: <strong>faktor</strong> – das Entscheider-Magazin für die Region Göttingen, Entscheider Medien GmbH, Berliner Straße 10, 37073 Göttingen,<br />

Tel. 0551 3098390, Fax 0551 30983911, info@<strong>faktor</strong>-magazin.de, www.<strong>faktor</strong>-magazin.de<br />

Übrigens: Ab Seite 48 wartet noch ein Heft<br />

im Heft auf Sie – unser UMG Spezial !<br />

Herausgeber Marco Böhme (V.i.S.d.P.) Chefredakteurin Elena Schrader Redaktion Sven Grünewald, Claudia Klaft, Stefan Liebig, Lea van der Pütten, Carolin<br />

Schäufele Lektorat CoLibris-Lektoratsbüro Dr. Barbara Welzel Vertrieb Horst Wolf Art-Direktion & Layout Julia Braun Druckerei Silber Druck OHG<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 3

DIE WISSENSCHAFT HAT FESTGESTELLT<br />

4<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

FOTO: STOCK.ADOBE.COM<br />

Auch Hühner mögen schöne Menschen<br />

Wissenschaftler der Universität Stockholm trainierten Hühner darauf, durchschnittliche<br />

weibliche, aber nicht männliche menschliche Gesichter zu erkennen<br />

(und umgekehrt). Im darauf folgenden Test pickten die Tiere wesentlich<br />

heftiger, wenn sie Gesichter sahen, die auch menschliche Probanden als besonders<br />

schön beurteilt hatten. Die Forscher schließen daraus, dass Hühner und<br />

Menschen ein gemeinsames Schönheitsideal teilen, das folglich aus den allgemeinen<br />

Eigenschaften des Nervensystems entsteht. Für diese Arbeit erhielten<br />

sie 2003 den Ig-Nobelpreis, eine Auszeichnung der Harvard University für<br />

besonders abstruse Forschungsergebnisse.<br />

Quelle: Spektrum der Wissenschaft<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 5

NEUIGKEITEN<br />

FOTO: EKW<br />

Azubis am Drücker<br />

Machtübernahme im EKW<br />

Nach rund drei Jahren Beschäftigung<br />

mit den aktuellen Pflegestandards<br />

und medizinischen<br />

Hintergründen haben die 18 Auszubildenden<br />

zum <strong>Gesundheit</strong>s<br />

und Krankenpfleger des<br />

Evangelischen Krankenhauses<br />

GöttingenWeende für drei<br />

Wochen die geriatrische Station<br />

übernommen. Ziel der ‚Schülerstation‘<br />

war es, dass die Azubis ihr<br />

bisheriges Wissen vertiefen und<br />

umsetzen konnten. Sie verantworteten<br />

dabei den Sta tions ablauf,<br />

evaluierten Prozesse und passten<br />

diese an. Begleitet wurden sie<br />

dabei von je einer examinierten<br />

Pflegekraft pro Dienst.<br />

FOTO: FOTOSTUBE HORNIG<br />

Digitalisierung<br />

Labor für eine gesunde Zukunft<br />

in Göttingen<br />

Im Rahmen der Ausschreibung ‚Zukunftslabore Digitalisierung‘ des<br />

Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur hat sich<br />

ein Forschungsverbund unter der Projektleitung der Universitätsmedizin<br />

Göttingen mit seinem Konzept für das im Oktober <strong>2019</strong> gestartete<br />

‚Zukunftslabor <strong>Gesundheit</strong>‘ erfolgreich durchgesetzt und wird nun für<br />

eine Laufzeit von fünf Jahren mit rund 3,7 Millionen Euro gefördert.<br />

Das ‚Zukunftslabor <strong>Gesundheit</strong>‘ soll anwendungsbezogene Antworten<br />

zur Förderung innovativer Lösungen liefern, um digitale Technologien<br />

für die Versorgung und die Pflege zu etablieren.<br />

Hautärztliche Sprechstunde<br />

Neuer Hautarzt im MEC<br />

am Göttinger Bahnhof<br />

Das Team des medizinischen Experten-Centers MEC verstärkt sich.<br />

Bisher sind 18 Ärzte der verschiedensten Fachrichtungen in der<br />

Bahnhofsallee 1d tätig – ab sofort gibt es mit Thomas Neumann (Foto)<br />

Verstärkung im Bereich der Dermatologie. Zusätzlich zu Thomas Fuchs,<br />

der die Dermatologie mit Schwerpunkt im Bereich der Allergologie vertritt,<br />

bietet Neumann jeden Freitag eine hautärztliche Sprechstunde an,<br />

in der es bevorzugt um die Beurteilung und Abklärung von Muttermalen,<br />

Ekzemen, Neurodermitis, Psoriasis und natürlich auch um die<br />

Früherkennung von Hautkrebs geht. Dies sind nur einige Aspekte, die<br />

der ansonsten in Hann. Münden tätige Hautarzt am Göttinger Bahnhof<br />

allen Interessierten anbietet. Eine Abrechnung mit gesetzlichen Krankenversicherern<br />

ist allerdings nicht möglich. Infos und Termine unter:<br />

Tel. 0551 820 74 263.<br />

FOTO: STOCK.ADOBE.COM<br />

6<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

NEUIGKEITEN<br />

FOTO: STOCK.ADOBE.COM FOTO: ST. MARTINI<br />

Wechsel in Duderstadt<br />

Neuer Anästhesie-Chefarzt<br />

für St. Martini<br />

Es gibt einen Neuen. Seit dem 1. Juli leitet<br />

Michael Pauli-Magnus die Anästhesie<br />

und Intensivmedizin am St. Martini Krankenhaus in Duder stadt.<br />

Der 45-jährige promovierte Facharzt für Anästhesiologie mit den Zusatzbezeichnungen<br />

Notfallmedizin und Intensivmedizin und einem<br />

Masterabschluss in Hospitalmanagement möchte die Weiterentwicklung<br />

der Abteilung und des Standortes insbesondere auch mit Blick<br />

auf die anstehenden Infrastrukturmaßnahmen und die sich in diesem<br />

Zusammenhang wandelnden Arbeitsprozesse mitgestalten. Zuletzt<br />

war er als leitender Oberarzt und stellvertretender Chefarzt in der<br />

Klinik für Anästhesie, Schmerztherapie, Intensiv- und Notfall medizin<br />

der DRK Kliniken Berlin insbesondere für Management und Koordination<br />

der zehn Operationssäle sowie die Restrukturierung des<br />

Medizinischen Aufnahmezentrums verantwortlich.<br />

,ProBeweis‘<br />

Holzmindener Krankenhaus macht sich stark gegen Gewalt<br />

FOTO: EICHSFELD KLINIKUM<br />

Eichsfeld Klinikum spendet<br />

Betten für Afghanistan<br />

Große Lkw sind auf dem Wirtschaftshof im<br />

Eichsfeld Klinikum keine Seltenheit – und doch:<br />

Im Haus Reifenstein fand in diesem Sommer eine<br />

nicht alltägliche Verladeaktion statt. Rund 50 voll<br />

funktionsfähige Patientenbetten einschließlich<br />

Zubehör wurden durch das Eichsfeld Klinikum mit<br />

einer Hilfssendung als Spende nach Afghanistan<br />

geliefert. Der Kontakt lief über ‚Medizinische Hilfe<br />

für Afghanistan e. V.‘. In drei Krankenhäusern in<br />

Kabul, Herat und Kandahar sind die ausrangierten<br />

Betten höchst willkommen.<br />

Gewalt ist eines der größten <strong>Gesundheit</strong>srisiken<br />

für Kinder und Erwachsene. Oft werden<br />

die Taten von häuslicher oder sexueller<br />

Gewalt verschwiegen, da sich die Betroffenen<br />

schämen und sich daher auch nicht<br />

direkt zu einer polizeilichen Anzeige entschließen.<br />

Das Agaplesion Evangelisches<br />

Krankenhaus Holzminden ist deshalb im<br />

Netzwerk ‚ProBeweis‘ aktiv. Das Krankenhaus<br />

Holzminden wie auch die 37 weiteren<br />

Partnerkliniken des Netzwerkes stellen eine<br />

sichere und professionelle Anlaufstelle für<br />

die Betroffenen dar. „In unserer Notaufnahme<br />

oder der gynäkologischen Abteilung erhalten<br />

Betroffene jederzeit eine kostenlose<br />

ärztliche Untersuchung, die Verletzungen<br />

oder Spuren gerichtsverwertbar sichert“, erklärt<br />

Marko Ellerhoff, Geschäftsführer des<br />

Krankenhauses. Die gesammelten Spuren<br />

und Materialien werden im Anschluss drei<br />

Jahre lang eingelagert. So können sich die<br />

Betroffene später immer noch zu einer Anzeige<br />

entschließen und die entsprechenden<br />

Beweise einreichen.<br />

Weitere Infos gibt’s unter:<br />

www.probeweis.de<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 7

NEUIGKEITEN<br />

Revolution<br />

Fingernägelschneiden<br />

leicht gemacht<br />

FOTO: OTTO BOCK<br />

Verdienstkreuz Erster Klasse<br />

Höchste Ehre für<br />

Unternehmer, Visionär<br />

und Philanthrop Hans<br />

Georg Näder<br />

Der Firma Steinbock Technik aus Göttingen ist eine kleine Revolution<br />

gelungen, die vielen beeinträchtigten Menschen das Leben<br />

erleichtert: Klippfixx. Das Gerät wird einfach mit der mitgelieferten<br />

Schraubzwinge an einem Tisch befestigt. Anschließend nur<br />

noch das Fußpedal aufstellen, und schon startet die Nagelpflege.<br />

Mit diesem kleinen Produkt soll es Menschen, die unter Rheuma,<br />

Arthrose, altersbedingter Muskelschwäche oder einer Halbseitenlähmung<br />

leiden, ermöglicht werden, sich wieder selbstständig die<br />

Fingernägel zu schneiden und so ein Stück Lebensqualität und<br />

Selbstbestimmung zurückzubekommen. Lobenswert!<br />

FOTO: KLIPPFIX<br />

Bundespräsident Frank-Walter<br />

Steinmeier hat Hans Georg Näder<br />

das Verdienstkreuz Erster Klasse des<br />

Verdienstordens der Bundesrepublik<br />

Deutschland verliehen. Der Vorsitzende<br />

des Verwaltungsrates und<br />

Eigentümer von Ottobock erhielt die<br />

Auszeichnung aufgrund seines langjährigen<br />

Einsatzes für den medizinischen<br />

Fortschritt und auch aufgrund<br />

seines gesellschaftlichen Engagements.<br />

„Ich freue mich außerordentlich<br />

über diese Ehrung. Mein Dank<br />

gilt dabei vor allem den Mitarbeiterinnen<br />

und Mitarbeitern bei Ottobock<br />

und allen, die unser gesellschaftliches<br />

Engagement als Familie<br />

unterstützen. Gemeinsam helfen wir<br />

jeden Tag Menschen dabei, ihre<br />

Mobilität zu erhalten oder zurück zugewinnen“,<br />

so Näder.<br />

FOTO: UMG CHRISTOPH MISCHKE<br />

Entschlüsselt<br />

Fortschritte bei der Glasknochenkrankheit<br />

Extrem brüchig wie Glas sind die Knochen von Menschen mit der<br />

genetisch bedingten Erkrankung Osteogenesis imperfecta. Von der<br />

‚Glas knochenkrankheit‘ sind besonders Kinder betroffen – aber auch<br />

Erwachsene. Ein internationales Forscherteam unter Federführung von<br />

Bernd Wollnik (Foto), Direktor des Instituts für Humangenetik an der<br />

Universitätsmedizin Göttingen, konnte nun ein Gen entschlüsseln, das<br />

Hinweise auf einen möglichen Behandlungsansatz liefert. Bisher ist<br />

eine Heilung dieser Krankheit noch nicht möglich.<br />

8<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

PROFIL<br />

ANZEIGE<br />

Für Ihren Rücken in Göttingen<br />

Das traditionsreiche Rückenfachgeschäft<br />

Studio Neues Sitzen in<br />

Göttingen bietet Ihnen in angenehmer<br />

Atmosphäre individuelle ergonomische<br />

Arbeitsplatzlösungen mit ausgesuchten Produkten<br />

zum Arbeiten im Sitzen und Stehen.<br />

Wir sind ein ErgonomieFachgeschäft mit<br />

über 30 Jahren Erfahrung für den Bereich<br />

Rücken. Wir erstellen Bürokonzepte, die auch<br />

Themen wie Licht, Akustik und Stressreduzierung<br />

am Arbeitsplatz mit einschließen.<br />

Wir arbeiten mit dem Schwerpunkt Sitzergonomie<br />

bundesweit. In unserem Beratungszentrum<br />

können Sie unter fachlicher<br />

Anleitung eine ausgesuchte Auswahl an unterschiedlichen<br />

Sitzmöbeln und SitzSteh<br />

Arbeits plätzen ausprobieren. Wir arbeiten<br />

mit führenden Herstellern und Manufakturen<br />

zusammen, um Ihnen u. a. auch spezielle<br />

Sonderlösungen anbieten zu können.<br />

Wir kommen auch zu Ihnen nach Hause<br />

oder in Ihre Firma. Sprechen Sie uns an<br />

und profitieren Sie von unseren Ideen.<br />

Bitte vereinbaren Sie einen Termin!<br />

KONTAKT<br />

Tilman Shastri Raumvision GmbH<br />

FriedrichEbertStraße 26<br />

37077 Göttingen<br />

Tel. 0551 38489962<br />

shastri@raumvision.eu<br />

www.raumvision.eu<br />

www.studio-neues-sitzen.de<br />

Weil ich Weil ich<br />

neugierig neugierig auf auf<br />

morgen morgen bin. bin.<br />

GDA-Zukunftstag<br />

GDA-Zukunftstag<br />

Jeden ersten Jeden Mittwoch ersten Mittwoch im Monat im Monat<br />

Entdecken Entdecken Sie einen Sie exklusiven einen exklusiven<br />

Weg in Ihre Weg Zukunft. in Ihre Zukunft.<br />

Lernen Sie Lernen uns persönlich Sie uns persönlich kennen kennen<br />

und erleben und Sie erleben die Philosophie Sie die Philosophie<br />

der GDA. der GDA.<br />

Reservierung: Reservierung:<br />

Herr Sascha Herr Franz Sascha Franz<br />

Tel.: 0551 799 Tel.: 2700 0551 799 2700<br />

GDA Göttingen GDA Göttingen<br />

Charlottenburger Charlottenburger Straße 19 Straße 19<br />

37085 Göttingen 37085 Göttingen<br />

www.gda.de www.gda.de<br />

GDA0784_AZ_ZT_Goettingen_RZ.indd 1 16.11.18 16:14<br />

GDA0784_AZ_ZT_Goettingen_RZ.indd 1 16.11.18 16:14

NEUIGKEITEN<br />

FOTO: EKW<br />

TÜV bestanden<br />

Patientenversorgung<br />

auf hohem Niveau<br />

FOTO: HELIOS<br />

Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW) erhält die vierte<br />

erfolgreiche Gesamthaus-Zertifizierung ‚TÜV für Krankenhäuser‘. Mit<br />

diesem Siegel wurde das EKW erneut für seinen hohen Qualitätsstandard<br />

in der Patientenversorgung ausgezeichnet. Das im Jahre 2010 erstmalig<br />

erhaltene Zertifikat steht seitdem für eine Patientenbetreuung, die nach<br />

gesicherten Qualitätsstandards erfolgt. Damit schafft es auch weiterhin<br />

Vertrauen und Sicherheit für Patienten, Beschäftigte und Einweiser.<br />

Helios Albert-Schweitzer-Klinik<br />

Wechsel an der Spitze der Geburtshilfe in Northeim<br />

Seit Juli leitet Ford Cheikh Baker (Foto, l.) die Gynäkologie und Geburtshilfe<br />

der Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim. Damit löst er den bisherigen<br />

gynäkologischen Chefarzt Josef Fasunek (r.) ab, der sich nach 14 Jahren<br />

Chef arzttätigkeit in den Ruhestand verabschiedet. Ford Cheikh Baker war<br />

zuvor am Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier als gynäkologischer<br />

Oberarzt tätig. Neben dem Fortführen der erfolgreichen Entwicklung der<br />

Geburtshilfe wird er das gynäkologische Leistungsspektrum bei der Behandlung<br />

von Krebserkrankungen ausbauen und dadurch vor allem den operativen<br />

Bereich der Gynäkologie weiter stärken.<br />

FOTO: HELIOS<br />

Auf dem neusten Stand<br />

Helios Kliniken gehen<br />

online<br />

Von Akupunktur bis zur Zystektomie<br />

– das neue OnlineMagazin<br />

der Helios Kliniken liefert wissenswerte<br />

Informationen, Experteninterviews<br />

und spannende Hintergrundgeschichten<br />

zu den verschiedensten<br />

<strong>Gesundheit</strong>sthemen.<br />

Neben aktueller Berichterstattung<br />

beleuchtet die Helioseigene<br />

Redaktion regelmäßig ausgewählte<br />

Schwerpunktthemen besonders<br />

intensiv. Einen ersten Vorgeschmack<br />

auf die Bandbreite an Themen und<br />

Artikelformaten gibt es ab sofort<br />

mit den AuftaktDossiers ‚Gesunder<br />

Schlaf‘ und ‚Notfallmedizin‘.<br />

Weitere Infos unter:<br />

www.helios- gesundheit.de/magazin<br />

10<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

ANZEIGE<br />

FOTO: ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />

PROFIL<br />

Stephan Müller, Katrin Züchner, Adrian Schulz und Dirk Schulz<br />

Kompetente Unterstützung bei<br />

• Berufseinstieg<br />

• Praxisgründung<br />

• Praxisübernahme<br />

• Praxisfinanzierung<br />

• Praxisabgabe<br />

• Risk Management<br />

Unternehmensberatung für Zahnheilberufe<br />

Selbstständigkeit und Betriebswirtschaftslehre<br />

? Obwohl die Mehrheit<br />

der Zahnärztinnen und -ärzte in<br />

Deutschland selbstständig tätig ist, haben<br />

wirtschaftliche Inhalte im Studium der<br />

Zahnmedizin keinen Platz. An dieser Stelle<br />

kommt Dirk Schulz ins Spiel, Geschäfts führer<br />

von SMS – Unternehmensberatung für<br />

Zahnheilberufe. Seit über 25 Jahren begleitet<br />

er ausschließlich (Fach-)Zahnärzte in ganz<br />

Deutschland vom Studium bis in den Ruhestand.<br />

SCHON STUDIENABGÄNGERN STEHT<br />

ER bei allen Fragen rund um den Berufsstart<br />

mit Rat und Tat zur Seite. Wie finde ich eine<br />

Assistenzstelle? Was muss in meinem ersten<br />

Arbeitsvertrag stehen? Welche Absicherungen<br />

sind am Anfang notwendig? Welches Gehalt<br />

ist angemessen? Worauf ist zu achten?<br />

Nach Abschluss der Assistenzzeit gibt es<br />

keine Standardlösungen. „Für die weitere<br />

Entwicklung klären wir die persönlichen<br />

Präferenzen, damit wir die Beratung opti mal<br />

ausrichten können“, so Schulz. Die Entscheidung<br />

für eine Anstellung oder die<br />

Selbstständigkeit sollte wohlüberlegt und<br />

gut geplant sein.<br />

Nach wie vor ist eine Selbstständigkeit in<br />

fast allen Fällen lohnend, wobei der Standortwunsch<br />

des Zahnarztes ausschlaggebend<br />

ist. Im Falle einer Neugründung erstellt das<br />

Team von SMS unter anderem eine fundierte<br />

Standort analyse und ermittelt den erforderlichen<br />

Mindestumsatz. Inzwischen überwiegt<br />

aller dings die Zahl der Praxisübernahmen,<br />

bei denen Schulz die Kaufvertragsverhandlungen<br />

mit allem Drum und Dran begleitet.<br />

In jedem Fall wird gemeinsam mit der Zahnärztin<br />

oder dem Zahnarzt ein tragfähiger<br />

Businessplan erstellt. Auch bei den Mietvertragsverhandlungen<br />

und den Finanzierungsgesprächen<br />

ist besonderes Knowhow und ein<br />

Auge für Details notwendig. So kann insbesondere<br />

im Dialog mit Banken über die Einbindung<br />

von öffentlichen Fördermitteln bares<br />

Geld gespart werden. Abgerundet wird dieses<br />

Gesamtpaket mit einem maßgeschneiderten<br />

Absicherungskonzept über den hauseigenen<br />

Maklerdienst.<br />

NACH DEM SCHRITT IN DIE SELBST-<br />

STÄNDIGKEIT wird in regelmäßigen Abständen<br />

der Praxiserfolg mit den Planzahlen<br />

abgeglichen, um bei möglichen Fehlentwicklungen<br />

frühzeitig gegensteuern zu können.<br />

In vielen Fällen steht einige Jahre nach der<br />

erfolgreichen Niederlassung die Aufnahme<br />

einer weiteren Kollegin oder eines Kollegen<br />

an. Hier schließt sich der Kreis zu der Begleitung<br />

und Vermittlung junger Assistenzärztinnen<br />

und -ärzten.<br />

Bei seiner Arbeit kann sich der zertifizier te<br />

Zahnärzteberater neben seinen eigenen langjährigen<br />

Erfahrungen auch auf die Exper ti se<br />

verschiedenster ausgewählter Fachleute<br />

verlassen. So zählen zu dem von ihm gegründeten<br />

„Expertennetzwerk Heilberufe“<br />

Fachanwälte für Medizinrecht, auf Zahnheilberufe<br />

spezialisierte Steuer berater, Praxiseinrichter,<br />

Banken und weitere Dienstleister<br />

im <strong>Gesundheit</strong>swesen. „Auf diese Weise<br />

können wir unseren Zahnärztinnen und<br />

Zahnärzten in allen finanz-, steuer- und vertragsrechtlichen<br />

Fragen eine ganzheitliche<br />

Beratung anbieten“, erklärt Schulz. Mit dieser<br />

bewährten Strategie hat er inzwischen<br />

über 700 Zahnärztinnen und -ärzte erfolgreich<br />

in die Selbständigkeit begleitet.<br />

info@sms-goettingen.de

Bestens gewappnet für<br />

das nächste Jahrzehnt<br />

Die Ärzte am Göttinger Bahnhof installieren die neueste MRT-Generation.<br />

TEXT MARGARETA VOGEL FOTOGRAFIE ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />

Gleich zwei MRT-Geräte haben<br />

die beiden Geschäftsführer<br />

Friedemann Baum und Uwe<br />

Fischer in den vergangenen<br />

Wochen in den Räumen ihrer Praxis am<br />

Göttinger Bahnhof, die sowohl das Brustzentrum<br />

Göttingen als auch die Praxis für<br />

moderne Schnittbild diagnostik umfasst,<br />

installiert. Damit sind die letzten Weichen<br />

gestellt, um auch in den kommenden Jahren<br />

eine moderne und innovative Diagnostik<br />

anbieten zu können – nachdem bereits<br />

im vergangenen Jahr ein Mammografiesystem<br />

der jüngsten Generation installiert<br />

worden war. „Wir haben seit unserer Eröffnung<br />

im Jahr 2003 immer angestrebt,<br />

unseren Patienten auf dem Gebiet der<br />

bildgebenden Diagnostik die modernste<br />

und schonendste Technologie anbieten zu<br />

können“, betont Baum. „Mit den neuen<br />

MRT-Systemen, einem 1.5-Tesla- und<br />

einem 3.0-Tesla-Magneten, können wir<br />

auch in Zukunft hochwertige High-End-<br />

Untersuchungen der verschiedenen Körperregionen<br />

durchführen.“<br />

DIE ZWEI NEUEN HOCHLEISTUNGSSYS<br />

TEME der Firma Siemens aus Erlangen<br />

erlauben eine Verkürzung der Untersuchungszeiten<br />

und eine noch höhere<br />

Auflösung und Bildschärfe in der Darstellung<br />

feinster Strukturen. „Hierdurch ergeben<br />

sich insbesondere in der Diagnostik<br />

der verschiedenen Gelenke sowie in der<br />

Früherkennung von Prostata- und Brustkrebs<br />

Vorteile“, erläutert der Radiologe<br />

Vosshenrich, der in erster Linie am<br />

3T-MRT tätig ist. „Darüber hinaus bietet<br />

das 3T-System deutliche Vorteile in der<br />

MR-Abbildung der Hirnstrukturen.“<br />

Zusätzlich können nun auch Untersuchungen<br />

angeboten werden, die mit der<br />

älteren Gerätegeneration nicht so gut<br />

möglich waren. „Dies betrifft zum Beispiel<br />

die quantitative Bestimmung des<br />

Fettgehaltes in der Leber oder computergestützte<br />

Auswertungen von Hirnstrukturen,<br />

die zur Erkennung und Unterscheidung<br />

von Demenzerkrankungen wichtig<br />

sind“, erklärt der Neuroradiologe Michael<br />

Knauth. „Für die nächsten Jahre sind wir<br />

12<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

Ein starkes Team blickt in die Zukunft: Dr. Ulla Ritter, Prof. Dr. Rolf Vosshenrich, Dr. Susanne Luftner-Nagel,<br />

Dr. Friedemann Baum, Prof. Dr. Katharina Marten-Engelke, Prof. Dr. Uwe Fischer, Nadja Meiser und Prof. Dr. Michael Knauth<br />

damit für Weiterentwicklungen auf dem<br />

Software-Sektor bestens präpariert.“<br />

Außerdem ist für den Bereich der Brustkrebsdiagnostik<br />

geplant, zusammen mit<br />

der Firma Siemens automatisierte Auswerteprogramme<br />

auf dem Boden der künstlichen<br />

Intelligenz zu entwickeln. „Damit<br />

könnte auch anderen Anwendern geholfen<br />

werden, Befunde leichter zu erkennen und<br />

klarer zu bewerten“, sagt Geschäftsführer<br />

Uwe Fischer, der darin ein zusätzliches<br />

Entwicklungspotenzial sieht, das für die<br />

nächsten Jahre ins Auge gefasst wurde.<br />

EIN WEITERER WESENTLICHER VOR<br />

TEIL der beiden jetzt installierten<br />

MR-Systeme ist, dass sie beide einen großen<br />

Innendurchmesser aufweisen, sodass<br />

der Liegekomfort in der Untersuchungsröhre<br />

noch weiter erhöht werden konnte.<br />

Und was wäre eine Neuinstallation, wenn<br />

nicht auch das räumliche Ambiente auf einen<br />

ganz neuen Standard aufgerüstet worden<br />

wäre? Das Innendekor weist in den<br />

neuen Untersuchungsräumen hinterleuchtete<br />

Panoramaimpressionen einer Waldlandschaft<br />

auf – dies schafft für Patienten<br />

wie für MTRA und Ärzte eine angenehme<br />

und beruhigende Grundstimmung.<br />

FÜR DAS INZWISCHEN AUF 20 MIT<br />

ARBEITER angewachsene Team, das im<br />

Brust zentrum Göttingen und in der Praxis<br />

für moderne Schnittbilddiagnostik tätig<br />

ist, bedeuten die Neuanschaffungen<br />

des Mammografiegerätes im Vorjahr und<br />

der zwei Ganzkörper-MRT im Jahr <strong>2019</strong><br />

also nicht nur eine Erweiterung ihres<br />

Untersuchungs angebotes, sondern auch<br />

eine Verbesserung der Detaildarstellung<br />

und damit eine Präzisierung der erhobenen<br />

Befunde.<br />

Praxis für Moderne<br />

Schnittbild Diagnostik<br />

Bahnhofsallee 1d<br />

37081 Göttingen<br />

Tel. 0551 8207422<br />

info@diagnostik-goettingen.de<br />

www.diagnostik-goettingen.de<br />

Diagnostisches Brustzentrum<br />

Göttingen<br />

Bahnhofsallee 1d<br />

37081 Göttingen<br />

Tel. 0551 820740<br />

info@brustzentrum-goettingen.de<br />

www.brustzentrum-goettingen.de<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 13

Wertschätzung ist das A und O<br />

Bei Quattek & Partner wird vieles möglich gemacht: vor allem für die <strong>Gesundheit</strong> der Angestellten.<br />

TEXT ANJA DANISEWITSCH FOTOGRAFIE ALCIRO THEODORO DA SILVA<br />

Am Empfangstresen der Steuerkanzlei<br />

Quattek & Partner wird jeder<br />

mit einem Lächeln begrüßt. Eine<br />

angenehme Atmosphäre liegt buchstäblich<br />

im Raum. Im Besprechungszimmer gibt es<br />

Kaffee und Kekse – auch mit einem Lächeln<br />

serviert. „Wertschätzung findet bei<br />

uns auf allen Ebenen statt“, sagt Miriam<br />

Engel (Foto), seit 2011 Partnerin der<br />

Kanzlei. „Wir versuchen, in der Kanzlei<br />

vieles möglich zu machen“ sagt die Steuerberaterin,<br />

die alljährlich die <strong>Gesundheit</strong>swoche<br />

bei Quattek & Partner organisiert.<br />

EIGENTLICH HÄTTE SIE einen ‚cooleren‘<br />

Namen verdient: Denn in dieser speziellen<br />

Woche geht es nicht um langweilige Vorsor<br />

ge untersuchungen, sondern um spannende<br />

Themen rund ums Wohlbefinden: Wie<br />

können wir uns im Büro gesünder ernähren?<br />

Wie reduzieren wir Stress? Oder wie<br />

in diesem Jahr: Wie funktioniert eigentlich<br />

gutes Zeitmanagement? Dazu lud die<br />

Kanzlei Zach Davis, Speaker und Bestsellerautor,<br />

ein, um über Zeitintel ligenz<br />

nachzudenken. Denn permanente Ablenkungen<br />

im Arbeitsalltag halten uns davon<br />

ab, in Phasen konzentrierten Arbeitens zu<br />

kommen, durch welche wir produktiver<br />

sein können und zudem weniger gestresst<br />

sind. „An diesem Tag habe auch ich noch<br />

viel lernen können“, erinnert sich Engel.<br />

Und um noch eine Stufe weiterzugehen,<br />

kam noch Coach Vanessa Freitag für einen<br />

Tag in die Kanzlei und sprach über<br />

Glück und den Weg dorthin. Manchmal<br />

reicht ein kurzes Inne halten oder eine<br />

ZenMeditation, um im Arbeitsalltag<br />

wieder Kraft schöpfen zu können.<br />

Welche Themen relevant sind, entscheiden<br />

vor allem die Angestellten. „Wir sind<br />

natürlich ein Wirtschaftsunternehmen.<br />

Aber uns geht es nicht nur um Umsatz.<br />

Wir möchten zufriedene Mandanten und<br />

zufriedene Angestellte – denn das eine bedingt<br />

das andere“, so Engel. „Wir als<br />

Chefs müssen das vorleben und es schaffen,<br />

dass unsere Mitarbeiter genügend Freiraum<br />

spüren.“ Es ist ein Familien gedanke,<br />

der in den Räumen von Quattek & Partner<br />

gelebt wird. Dafür wurde extra ein monatlicher<br />

hauseigener TÜV – TeamÜbergreifende<br />

Veranstaltungen – ins Leben<br />

gerufen. Auch hierbei wird sozusagen<br />

basis demokratisch entschieden, welche<br />

Highlights die nächsten sein sollen. Ein<br />

KaffeeSeminar bei Contigo, Rennrodeln<br />

in Oberhof, Altstadtlauf, Brockenaufstieg,<br />

Grillen im Sommer und Weihnachtsmarkt<br />

im <strong>Winter</strong> – die Ideen gehen scheinbar nie<br />

aus.<br />

„UNSER ZIEL SIND lebenslange Arbeitsverhältnisse<br />

– und dass unsere Mitarbeiter<br />

gern bei uns sind“, sagt die Partner<br />

Steuerberaterin und erinnert sich an eine<br />

ehemalige Mitarbeiterin, die erst mit<br />

80 Jahren in Rente ging, weil sie ihre Arbeit<br />

dort liebte. ƒ<br />

14<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

ANZEIGE<br />

Sechs Fragen an Stefan Burghardt,<br />

Gründer der Anwaltskanzlei RKM medic<br />

Vor einem Jahr hat Stefan Burghardt die Göttinger Medizinkanzlei RKM medic gegründet.<br />

Gemeinsam mit der Burghardt Consulting GmbH und der RKM Data GmbH hat er damit<br />

einen Beratungsschwerpunkt in der <strong>Gesundheit</strong>sbranche etabliert.<br />

PROFIL<br />

Stefan Burghardt<br />

Sie haben sich vor gut einem Jahr für die<br />

Freiberuflichkeit entschieden, warum?<br />

Ich war viele Jahre in verschiedenen Fachund<br />

Führungspositionen im <strong>Gesundheit</strong>swesen<br />

tätig. So konnte ich jede Menge<br />

Berufserfahrung und Branchenexpertise<br />

sammeln, ein gutes Verständnis für Fragestellungen<br />

entwickeln, was es heißt, Beratungsleistungen<br />

optimal und kundenorientiert<br />

anzubieten. Das wollte ich nun in<br />

eigener Verantwortung umsetzen.<br />

Was meinen Sie damit?<br />

Bei der juristischen Beratung ist neben<br />

fundiertem juristischem Know-how auch<br />

ein gesunder Pragmatismus gefragt. Berate<br />

ich beispielsweise medizinische Unternehmen<br />

in arbeitsrechtlichen Fragen, weiß ich<br />

aufgrund meiner langjährigen Erfahrung<br />

als Personalleiter, was unternehmensintern<br />

tatsächlich umsetzbar ist und was nur<br />

rechtliche Theorie bleibt. Die rechtliche<br />

Theorie behalte ich dann für mich.<br />

Was sind die Beratungsschwerpunkte von<br />

RKM medic?<br />

Meine Beratungsschwerpunkte liegen im<br />

Medizinrecht, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht.<br />

Dieses interdisziplinäre Verständnis<br />

hilft mir häufig bei der Gestaltung<br />

von Praxisübergaben oder Unternehmensverkäufen.<br />

Da bestehen mit allen genannten<br />

Rechtsgebieten Berührungspunkte. Das<br />

kann ich dann alles aus einer Hand bieten.<br />

Was waren die Herausforderungen in<br />

ihrem ersten Jahr?<br />

Eine große Herausforderung war die Bewältigung<br />

der Vielzahl von administrativen<br />

Themen, die ein Aufbau von Unternehmen<br />

mit sich bringt. Glücklicherweise hatte ich<br />

durch die Gemeinschaft mit der Anwaltskanzlei<br />

RKM hier große Unterstützung.<br />

Sie haben noch weitere Unternehmen?<br />

Mein Ansatz war es von Anfang an, einen<br />

ganzheitlichen Beratungsansatz anzubieten.<br />

Daher gibt es neben der Anwaltskanzlei<br />

RKM medic noch die RKM Data GmbH<br />

für den Datenschutz und die Burghardt<br />

Consulting GmbH als klassische Unternehmensberatung.<br />

Alle drei Unternehmen sind<br />

inhaltlich miteinander verzahnt.<br />

Bleibt eigentlich noch Zeit für private Dinge?<br />

Meine Familie ist mir sehr wichtig. Daher<br />

versuche ich, die verbleibende Zeit mit ihr<br />

zu verbringen. Ferner habe ich das Weitwandern<br />

für mich entdeckt und bereits die<br />

ersten 24-Stunden-Touren absolviert.<br />

KONTAKT<br />

RKM medic<br />

Anwaltskanzlei für<br />

medizinische Unternehmen und Berufe<br />

Bertha-von-Suttner-Str. 9<br />

37085 Göttingen<br />

Tel. 0551 70728-0<br />

www.rkm-medic.de

16<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

Mehr als nur<br />

Schnipp-Schnapp<br />

Die vier beeindruckenden Leistungen der Plastischen Chirurgie<br />

TEXT CAROLIN SCHÄUFELE<br />

FOTOS STOCK.ADOBE.COM<br />

Der Trend ist ungebrochen –<br />

Schönheitsoperationen. Mit<br />

Argusaugen sitzen wir vor<br />

den Bildschirmen und Zeitungen,<br />

vergleichen Vorher- und Nachher-<br />

Bilder von Stars und Sternchen. Hat sie<br />

oder er was machen lassen? Und wenn ja,<br />

was? Ist es gut geworden? Ganz klammheimlich<br />

erwischen wir uns bei dem<br />

Gedanken, vielleicht selbst einmal Botox<br />

und Co. auszuprobieren. Aber natürlich<br />

nur ganz wenig, schließlich soll es ja<br />

keiner merken, man will nur ein bisschen<br />

frischer, jünger wirken.<br />

Weit über 77.000 ästhetisch-chirurgische<br />

Eingriffe zählte die Deutsche Gesellschaft<br />

der Plastischen, Rekonstruktiven<br />

und Ästhetischen Chirurgen allein im<br />

Jahr 2018 – nur von einem Trend zu sprechen,<br />

fällt dabei schwer. Die Eingriffe<br />

erfreuen sich wachsender Beliebtheit, bei<br />

Männern und Frauen.<br />

WER BEI PLASTISCHER CHIRURGIE<br />

allerdings ausschließlich an klassische<br />

Schönheitsoperationen wie Facelifting,<br />

Bauchdeckenstraffung, Brustvergrößerung<br />

oder -verkleinerung denkt, der liegt falsch.<br />

Denn tatsächlich umfasst die Plastische<br />

Chirurgie noch ganz andere Bereiche. Bereiche,<br />

die nicht in erster Linie der reinen<br />

Schönheit dienen, sondern medizinische<br />

Notwendigkeit besitzen. „Es geht um die<br />

Wiederherstellung der intakten äußeren<br />

Form des menschlichen Körpers, inklusive<br />

damit verbundener Funktionen“, definiert<br />

die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische<br />

Chirurgie.<br />

Unfallverletzungen, Schäden nach Tumoroperationen,<br />

Verbrennungen oder<br />

angeborene Fehlbildungen sind solche<br />

Fälle, die durch chirurgische Eingriffe<br />

behandelt und behoben werden.<br />

Und so haben sich in den vergangenen<br />

Jahren die Bereiche Handchirurgie, Verbrennungschirurgie<br />

und Rekonstruktive<br />

und Ästhetische Chirurgie herausgebildet.<br />

Mit teils unglaublichen Auswüchsen ...<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 17

PLASTISCHE CHIRURGIE<br />

REKONSTRUKTIVE CHIRURGIE<br />

stellt Funktionen des Körpers nach<br />

Verletzungen, Tumorentfernungen<br />

oder Fehlbildungen wieder her.<br />

HANDCHIRURGIE<br />

beschäftigt sich mit Verletzungen,<br />

Fehlbildungen und Erkrankungen von<br />

Hand und Unterarm.<br />

VERBRENNUNGSCHIRURGIE<br />

beschäftigt sich mit der Behandlung<br />

von Verbrennungen.<br />

ÄSTHETISCHE CHIRURGIE<br />

nimmt Eingriffe ohne medizinische<br />

Notwendigkeit vor, die auf Wunsch<br />

des Patienten erfolgen.<br />

Exkurs: Abstammung der<br />

Begrifflichkeiten<br />

Plastisch, ästhetisch, kosmetisch:<br />

Diese drei Begriffe tauchen im<br />

Bereich der Chirurgie immer wieder<br />

auf, können jedoch nicht immer klar<br />

voneinander abgegrenzt werden.<br />

Das Wort ,plastisch‘ stammt von dem<br />

griechischen Wort ,plastikos‘ ab, was so<br />

viel bedeutet wie ,zum Bilden, Formen,<br />

Gestalten‘. Heute steht der Begriff auch<br />

für ,modellierfähig, knetbar, formbar‘<br />

und wird im medizinischen Bereich<br />

für eine formende, bildende Operation<br />

genutzt. ,Ästhetisch‘ stammt ebenfalls<br />

aus dem Griechischen, von dem<br />

Wort ,aisthetikós‘, was ,wahrnehmen‘<br />

bedeutet. Heute steht der Begriff<br />

für ,stilvoll, schön, geschmackvoll,<br />

ansprechend‘. Auch ,kosmetisch‘ hat<br />

griechische Wurzeln, die Übersetzung<br />

lautet ,zum Schmücken, Putzen‘,<br />

was die tiefere Bedeutung des<br />

oberflächlichen, äußerlichen oder<br />

vordergründigen Vorgehens aufgreift.<br />

KLINGT NACH FRANKENSTEINS<br />

VERSUCHSLABOR?<br />

Die Rekonstruktive und die Ästhetische<br />

Chirurgie haben viele Berührungspunkte,<br />

im Ansatz jedoch verschiedene Hintergründe.<br />

Denn die Korrektur oder Rekonstruktion<br />

von Körperteilen oder -funktionen<br />

hat häufig auch eine ästhetische<br />

Komponente.<br />

So hat ein US-amerikanischer Chirurg<br />

einer Soldatin, die ihr linkes Ohr bei einem<br />

Unfall verloren hat, ein neues angenäht,<br />

das vorher unter der Haut ihres<br />

linken Arms gewachsen war. Er entnahm<br />

ihr dazu Rippenknorpelgewebe, formte<br />

daraus ein Ohr und pflanzte es unter die<br />

Haut ihres Unterarms, damit sich Haut,<br />

Nerven und neue Blutgefäße bildeten. Anschließend<br />

verpflanzte er das ,neue‘ Ohr,<br />

sodass sie neben dem Gefühl, einen vollständigen<br />

Körper zu haben, mit der Muschel<br />

auch wieder wesentlich besser hören<br />

konnte. (Mehr dieser spannenden Erkenntnisse<br />

zu den neuesten Fortschritten<br />

der Wissenschaft gibt es ab Seite 28.)<br />

Die Rekonstruktive Chirurgie setzt genau<br />

an diesen Punkten an: Sie korrigiert<br />

Haut, Weichteile, Muskeln, Sehnen und<br />

periphere Nerven sowie Knochen und<br />

Knorpel. Krebspatienten nach einer Tumoroperation,<br />

Unfallopfer, die Gliedmaßen<br />

verloren haben, Fehlbildungen seit Geburt<br />

wie eine Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte<br />

oder auch die Korrektur von Narben – die<br />

Liste der Einsatzgebiete ist lang.<br />

Durch die rasante Entwicklung der medizinischen<br />

Möglichkeiten sind die Ergebnisse<br />

unübersehbar besser. Gerade<br />

Krebspatienten profitieren davon. Bei der<br />

umfassenden Entfernung von Tumoren<br />

verliert der Patient oft ganze Bereiche von<br />

Körperteilen wie ein Auge oder die Nase,<br />

was mit der Wiederherstellungschirurgie<br />

aufgefangen werden kann. Für viele<br />

Brustkrebspatientinnen, bei denen eine<br />

umfassende Operation notwendig war,<br />

stellt die Brustrekonstruktion eine Möglichkeit<br />

dar, um das eigene Körpergefühl<br />

wieder zu verbessern.<br />

Wiederherstellungschirurgie hat also<br />

nicht nur eine physische Notwendigkeit,<br />

sondern auch eine psychische: sich vor<br />

Selbstzweifeln, depressiven Stimmungen,<br />

sozialer Ausgegrenztheit zu schützen.<br />

Etwas anders sieht es mit der Ästhetischen<br />

Chirurgie oder Schönheitschirurgie<br />

18<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

aus. Sie dient ausschließlich der eigenen Schönheit. Selbstzweifel,<br />

der äußere Anspruch und mögliche soziale Ablehnung sind<br />

Gründe, um den eigenen Körper ,besser‘ machen zu wollen. Ob<br />

der Höcker an der Nase, Fettpolster an ungeeigneten Stellen<br />

oder Falten: Hier kann die Ästhetische Chirurgie helfen. Nasen<br />

werden begradigt, Fett abgesaugt und Falten mit Botox stillgelegt<br />

oder mit Hyaluron aufgefüllt. Und schon passt das Spiegelbild<br />

viel besser zu mir – ich fühle mich wohl.<br />

DIE WELT ,BEGREIFEN‘<br />

Ein weiteres Spezialgebiet der Chirurgie ist die Handchirurgie,<br />

entstanden durch eine Verschmelzung von Chirurgie<br />

und Orthopädie. Die Hand ist ein kleines, aber ungemein<br />

wichtiges Organ. Ihr wird sogar nachgesagt, dass<br />

sie eine wichtige Rolle im Evolutionsprozess hat.<br />

Hand und Gehirn – dieses Zusammenspiel und<br />

die Einmaligkeit ihres Aufbaus macht den Menschen<br />

aus. Umso wichtiger ist es, dass dieses<br />

,Werkzeug‘ durch das Zusammenspiel der<br />

anatomischen Struktur von Knochen, Gelenken,<br />

Muskeln und Sehnen, Nerven und Blutgefäßen<br />

auch seine Funktionen erfüllen<br />

kann: Greifen, Fassen, Malen, Tippen,<br />

Schreiben, Schneiden und vieles mehr.<br />

Wer sich an der Hand verletzt<br />

oder erkrankt, sollte einen Arzt<br />

mit umfangreichen Kenntnissen<br />

über deren Aufbau aufsuchen,<br />

der also genauestens über die<br />

Feinstrukturen Bescheid weiß.<br />

Durch die Entwicklung von<br />

mikrochirurgischen Techniken<br />

und OP-Material wie Mikroskopen<br />

und Instrumenten sind Ärzte<br />

mittlerweile in der Lage, feinste Nerven<br />

und Gefäße wieder zu rekonstruieren oder<br />

abgetrennte Finger wieder anzunähen. Doch nicht<br />

nur die Hand wird in der Hand chirurgie betreut,<br />

auch der Arm bis hinauf zur Schulter fällt in diesen<br />

medizinischen Bereich.<br />

1,5 BIS 4 MM SCHUTZSCHICHT – UNSERE HAUT<br />

Die Haut ist das größte und empfindlichste Sinnesorgan,<br />

das wir haben. Es ist nicht nur die Abgrenzung<br />

von innen und außen, es übernimmt auch Funktionen im<br />

Bereich Stoffwechsel und Wärmeregulation. Hautkontakte<br />

sind beispielsweise lebenswichtig für uns Menschen, nicht nur<br />

für Kinder.<br />

Umso wichtiger, dass unser Schutz vor der Umwelt auch funktioniert.<br />

Wird die Haut jedoch durch Verbrennungen, Verätzungen<br />

oder Verbrühungen verletzt, dann ist schnelle Hilfe angesagt.<br />

Und hier kommt die Verbrennungschirurgie ins Spiel, der<br />

vierte Teilbereich der Plastischen Chirurgie.<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 19

Meist hat die Verbrennungschirurgie<br />

mit Notfällen zu tun. Als erste Maßnahmen<br />

bei der Behandlung gelten die Kreislaufstabilisierung<br />

und die Versorgung mit<br />

Schmerzmitteln sowie der Schutz vor Unterkühlung<br />

und Verkeimung der Wunde.<br />

Verbrennungen der Haut gehen mit einer<br />

aufwendigen Patientenversorgung einher,<br />

die sich zur Wiederherstellung der Bewegungsfunktionen<br />

auch um eine ästhetische<br />

Behandlung kümmert. Entstellende<br />

Narben werden beseitigt. Was viele nicht<br />

wissen: Seit den 1960er-Jahren wurde in<br />

der Bundesrepublik ein Netz von Verbrennungszentren<br />

aufgebaut, das Brandopfern<br />

schnelle und umfassende Hilfe<br />

bietet.<br />

SECHS JAHRE WEITERBILDUNG<br />

Wer Facharzt für Plastische, Rekonstruktive<br />

und Ästhetische Chirurgie werden<br />

möchte, hat als Mediziner einen langen<br />

Weg vor sich. Nach dem sechsjährigen<br />

Medizinstudium folgen weitere sechs<br />

Jahre der Weiterbildung mit unterschiedlichen<br />

Stationen in der Plastischen,<br />

Rekonstruktiven und Ästhetischen<br />

Chirurgie, der Notaufnahme und<br />

der Intensivmedizin.<br />

Der Begriff Schönheitschirurg<br />

ist übrigens nicht geschützt.<br />

Praxen und Kliniken, die den<br />

Begriff Schönheitschirurgie<br />

im Namen führen,<br />

brauchen nicht unbedingt<br />

eine Zulassung,<br />

die garantiert, dass sie durch staatliche<br />

Behörden kontrolliert werden. Anders<br />

bei niedergelassenen Ärzten, die<br />

plastische Operationen anbieten. Sie unterstehen<br />

der Berufsaufsicht durch die<br />

Ärztekammer und haften für die von ihnen<br />

durchgeführten Eingriffe. Sicher häufig<br />

gar nicht schlecht, eine Absicherung<br />

zu haben. Wer das nicht glaubt, sollte im<br />

Internet unter dem Begriff ,Plastic Surgery<br />

Gone Wrong‘ suchen. (Mehr zum<br />

Thema Schönheitschirurgie gibt es im Interview<br />

mit der Expertin ab Seite 40.)<br />

PLASTISCHE CHIRURGIE IST GAR NICHT<br />

SO NEU<br />

Die Anfänge der Plastischen Chirurgie<br />

liegen übrigens ziemlich weit zurück.<br />

Erstmals 1350 v. Chr. wurden plastische<br />

Chirur gen in Indien erwähnt, die eine<br />

menschliche Körperoberfläche rekonstruierten.<br />

Ägyptische Chirurgen entwickel ten<br />

bereits eine wiederherstellende Gesichtschirurgie<br />

– an Mumien fand man operativ<br />

wiederangebrachte Ohren. Zwischen<br />

1200 und 1700 v. Chr. tauchte in Indien<br />

das erste Mal der Begriff Nasen operation<br />

auf. Damals wurde Dieben und Ehebrechern<br />

als drakonische Strafe die Nase abgeschnitten.<br />

Die Wiederherstellung dieses<br />

Körperteils war für eine Rehabilitierung<br />

in die Gesellschaft Voraussetzung. (Mehr<br />

zur Geschichte finden Sie ab Seite 22.)<br />

Schon damals war die körperliche Unversehrtheit<br />

ein nicht zu unterschätzender<br />

gesellschaftlicher Faktor. So wie heute. ƒ<br />

20<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

PROFIL<br />

ANZEIGE<br />

FOTO: R+MEDITRANSPORT<br />

Anders als die anderen R+ MediTransport setzt auf ein rundum gutes Arbeitsklima.<br />

R+ MediTransport<br />

Offene Türen, Transparenz und Potenzialentfaltung anstatt Micro-Controlling und starre Strukturen<br />

Es ist nicht so wie bei anderen Krankentransport-<br />

oder Rettungsdienstunternehmen.<br />

Wer die Räumlichkeiten<br />

von R+ MediTransport betritt, steht<br />

direkt in der Kaffeeküche, einer Art Zentrum<br />

der Gemeinschaft und Treffpunkt<br />

der Teammitglieder. Hier wird gemeinsam<br />

gekocht, gegessen, hier werden die Besprechungen<br />

abgehalten. Für Geschäftsführer<br />

Florian Reinhold ist das ein Baustein für<br />

ein gutes Arbeitsklima: „Die Umgestaltung<br />

unserer Räumlichkeiten am Hauptsitz<br />

war nur der Start eines großen Projektes.<br />

Vielmehr arbeiten wir an einer neuen Führungs-<br />

und Unternehmenskultur.“ Reinhold<br />

sind bei der Führung des Familienunternehmens<br />

mit Hauptsitz in Gieboldehausen<br />

Dinge wie Offenheit und Respekt wichtig.<br />

Führung will er bei R+ MediTransport als<br />

Coaching verstanden wissen. Für die Mitarbeiter<br />

muss der Weg bereitet werden, damit<br />

sie ihren Job gut machen können.<br />

BEREITS SEIT 1954 BIETET DER<br />

FAMILIEN BETRIEB Krankenbeförderung<br />

rund um die Uhr. Schon seit 1984 ist der<br />

qualifizierte Krankentransport – als Teil des<br />

Rettungswesens – das Kerngeschäft des<br />

südniedersächsischen Unternehmens.<br />

R+ MediTransport befindet sich noch<br />

mittendrin im Prozess der Leitbildfindung.<br />

„Wir haben nach dem Sinn unserer Arbeit<br />

gefragt und Werte für unsere Zusammenarbeit<br />

im Team gesucht“, erklärt Reinhold.<br />

Teamfähigkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen<br />

sind drei der insgesamt sechs Werte, die<br />

der Zusammenarbeit einen Rahmen geben<br />

sollen. Ein weiteres Ergebnis aus den Kulturveranstaltungen<br />

sei, dass für das Team<br />

die Sinnstiftung insbesondere in einem<br />

Lächeln des Kunden liege. „Dafür arbeiten<br />

wir.“ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />

wollen sich zukünftig auch über die eigentliche<br />

Arbeit hinaus sozial engagieren<br />

können. Neben Persönlichkeitsentwicklung,<br />

dem Know-why, ist bei R+ MediTransport<br />

aber auch das medizinisch-fachliche Knowhow<br />

von größter Bedeutung, das in der eigenen<br />

Fortbildungsakademie vermittelt wird.<br />

REINHOLD HAT SICH IM RAHMEN seiner<br />

Tätigkeit im Vorstand des Landesverbandes<br />

privater Rettungsdienste in Norddeutschland<br />

e. V. für einen Tarifvertrag der<br />

privaten Rettungsdienste mit einem Tarifpartner<br />

eingesetzt. „Am 1. Juli dieses Jahres<br />

haben wir ihn erfolgreich abgeschlossen.“<br />

GANZ NACH DEM VORBILD in Gieboldehausen<br />

sollen auch die anderen Standorte<br />

in den Landkreisen Northeim und Goslar<br />

umgebaut werden. Im kommenden Jahr<br />

folgt ein Neubau in Northeim.<br />

KONTAKT<br />

R+ MediTransport<br />

Herzberger Landstraße 6<br />

37434 Gieboldehausen<br />

Tel. 05528 <strong>2019</strong>233<br />

www.rplus-gruppe.de<br />

TEXT: CAROLIN SCHÄUFELE

Ein blutiger Ritt<br />

durch die Geschichte<br />

Nase ab und Fett weg – der lange Weg der Plastischen Chirurgie<br />

von der Rekonstruktion zur Schönheit<br />

TEXT CLAUDIA KLAFT<br />

ILLUSTRATIONEN STOCK.ADOBE.COM<br />

Die indische Methode Als erster Nasenrekonstrukteur<br />

in der Geschichte entnimmt<br />

der Chirurg Sushruta für die Nasenformung<br />

ein blutversorgendes Gefäßteil aus der Stirn.<br />

Ehebruch – Nase ab! So ist das ten (Hasenscharten) beschreibt, darauf<br />

im alten, alten Indien viele Hundert<br />

Jahre vor Christus. Wie gut, kannt ist auch die weitere Rekonstruk-<br />

zurück? Wer weiß das schon. Recht unbe-<br />

dass Chirurg Sushruta Hilfe tionsgeschichte, bis im 15. Jahrhundert …<br />

bietet, indem er für die Nasenformung<br />

ein blutversorgendes Gefäßteil aus der … DUELLE, SYPHILIS UND KRIEGE<br />

Stirn entnimmt. Dokumentiert in der Abhandlung<br />

‚Sushruta Samita‘ geht er mit<br />

dieser ‚indischen Methode‘ als erster<br />

Nasenrekonstrukteur in die Geschichte<br />

ein. Ob alle Patienten aufatmen können,<br />

bleibt angesichts der fehlenden Anästhetika<br />

und Sterilität fraglich. In der Antike<br />

lindert man Schmerzen versuchsweise<br />

mit …<br />

ZUR VERMEHRTEN NASEN-NACHFRAGE<br />

FÜHREN. Ihrer nimmt sich der sizilianische<br />

Arzt Antonio Branca an, der die<br />

‚indische‘ zur ‚italienischen Methode‘<br />

weiterentwickelt. Oberarm statt Stirn: Er<br />

formt Nasen aus dem gestielten Armlappen<br />

(Distanzlappen) und fixiert den Arm<br />

des Patienten an dessen Nase, um die<br />

Durchblutung bis zum Anwachsen des<br />

… MOHN, OPIUM, ALRAUNE ODER<br />

Hautlappens sicherzustellen. Dieses Verfahren<br />

greift später der italienische Chirurg<br />

MANDRAGORA-WEIN. Vielleicht greifen<br />

auch der griechische Arzt Hippokrates, der<br />

400 Jahre v. Chr. Nasen korrigiert, oder<br />

der römische Mediziner Aulus Cornelius<br />

Celsus, der 50 Jahre n. Chr. Operationsmethoden<br />

von Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalziert<br />

Gaspare Tagliacozzi auf und publi-<br />

es 1597 in seinem Werk ‚De cortorum<br />

chirurgica‘. Es ist der Grundstein<br />

der modernen Plastischen Chirurgie. Leider<br />

findet Tagliacozzi ein unrühmliches<br />

Ende, denn …<br />

22<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 23

Der Nasen-Joseph: Als Pionier in Sachen Schönheits-OPs entwickelte der Berliner Chirurg Jacques Joseph (1865 – 1934) zahlreiche<br />

Spezialinstrumente wie kleine Sägen und Skalpelle, die teilweise heute noch in Operationssälen zu finden sind.<br />

… „GOTTGEWOLLT IST DAS AUSSEHEN<br />

DES MENSCHEN!“ schreit die katholische<br />

Kirche und verdammt seine Seele. Fortan<br />

hindern Religion, Pest und Krieg den medizinischen<br />

Fortschritt. In Schwung<br />

kommt die Rekonstruktions-Chirurgie<br />

wieder im 19. Jahrhundert, als Antiseptika<br />

sterile Operationen ermöglichen und<br />

ab 1847 Äther wie …<br />

… KOKAIN ZUR SCHMERZFREIEN BE-<br />

HANDLUNG EINGESETZT WERDEN.<br />

Na ja, der gut dosierte Einsatz muss geübt<br />

werden. Doch die Ärzte prägen Neues: So<br />

wird der Begriff Plastische Chirurgie 1838<br />

erstmals von Eduard Zeis formuliert.<br />

Und von Johann Friedrich Dieffenbach<br />

1845 als eigenständiges Gebiet in seinem<br />

Standardwerk ‚Die operative Chirurgie‘<br />

definiert. Neben der etablierten Rekonstruktionschirurgie<br />

nimmt eine weitere<br />

Säule ihren Anfang: Die …<br />

… VERBRENNUNGSCHIRURGIE: Der Genfer<br />

Chirurg Jacques Louis Reverdin ver-<br />

pflanzt 1869 Anteile der Epidermis auf gesunde<br />

Granulation, und Carl Thiersch, Direktor<br />

der Chirurgischen Universitätsklinik<br />

Leipzig, begründet 1886 die Spalthauttransplantation.<br />

Plastisch nimmt 1895 der<br />

Onkologe Vincenz Czerny die erste …<br />

… BRUSTVERGRÖSSERUNG MIT KÖRPER-<br />

EIGENEM FETTGESCHWULST (Lipom) an<br />

einer brustamputierten Krebspatientin<br />

vor. Doch die Durchblutung ist ungenügend,<br />

der Versuch scheitert wie auch<br />

weitere Experimente zu dieser Zeit mit<br />

Rinderknorpel oder Glaskugeln. Der<br />

Wunsch, ,normal‘ auszusehen, ist vorhanden.<br />

Und führt 1896 zur ‚Ästhetischen<br />

Chirurgie‘ als eigenständige Säule der<br />

‚Plastischen‘, als eine Mutter klagt …<br />

… „MOBBING! Mein Sohn wird gehänselt,<br />

weil er abstehende Ohren hat.“ Damit<br />

liegt sie Jacques Joseph in den Ohren,<br />

einem Assistenzarzt an der Berliner Charité.<br />

Er überlegt: Ein Eingriff in einen gesunden<br />

Körper, weil die Seele leidet? Und<br />

24<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

Auf die Schnelle ohne Delle:<br />

Einer der ersten Anbieter für<br />

Nasenkorrekturen garantierte 1931 sogar<br />

den bleibenden Erfolg seiner Methode:<br />

schnell, sicher, schmerzfrei – und ganz ohne<br />

Operation. Für eine formschöne Nase sollte<br />

der Kunde sich nur ein paar Schnüre um den<br />

Kopf schnallen. Ob die Anzeige hielt, was sie<br />

versprach, ist nicht dokumentiert.<br />

lässt sich darauf ein. Die Ohren sind angelegt,<br />

der Junge glücklich. Dies gilt als<br />

Beginn der Schönheitsoperationen in<br />

Deutschland. Stolz präsentiert Joseph den<br />

Fall bei der Berliner Medizinischen Gesellschaft,<br />

erntet Ruhm …<br />

… UND DIE KÜNDIGUNG SEINES VER-<br />

ÄRGERTEN CHEFS. Der 31-Jährige eröffnet<br />

daraufhin seine eigene Praxis und<br />

setzt weitere Maßstäbe: 1904 operiert er<br />

intranasal (durch die Nasenlöcher) ohne<br />

sichtbare Narben, ersetzt Knorpel und<br />

Knochen durch Elfenbein und designt<br />

seine eigenen OP-Instrumente wie das<br />

Raspatorium, genannt ,der Joseph‘. Zwei<br />

Jahre später führt ,der Pionier der Ästhetischen<br />

Chirurgie‘ Erich Lexer die erste<br />

erfolgreiche Gesichtsstraffung durch.<br />

Doch die folgende Zeit stellt alle Ärzte<br />

vor besondere Herausforderungen: …<br />

… KRIEG! Schreckliche Verstümmelungen<br />

und Wunden, oft mit unvorstellbaren<br />

Ausmaßen. Während in Großbritannien<br />

Harold Gillies (,Vater der Plastischen<br />

Chirurgie‘) zum Pionier der Gesichtsrekonstruktionen<br />

wird, indem er neue<br />

Methoden für den Transplantationsprozess<br />

entwickelt, eröffnet die Berliner Charité<br />

unter der Leitung von Joseph 1916<br />

eine Abteilung für Gesichtsplastik, „um<br />

die Lebensqualität der Männer zu verbessern.“<br />

Schönheits-OPs …<br />

… WIE AM FLIESSBAND. Eine schwere,<br />

dennoch erkenntnisreiche Zeit. Obwohl<br />

er Jude ist, bekommt Joseph 1919 den<br />

Professorentitel und das Eiserne Kreuz<br />

verliehen. Auch nach Auflösung der Abteilung<br />

1922 behandelt der ,Vater der<br />

ästhetischen Nasenkorrektur‘ Patienten<br />

aus Europa, USA und Indien. 1931 erscheint<br />

sein Buch ‚Nasenplastik und sonstige<br />

Gesichtsplastiken nebst Mamma plastik‘.<br />

1933 muss er seine Karriere beenden,<br />

ein Jahr später verstirbt er. Es heißt, dass<br />

am Ende der Weimarer Republik die<br />

Schönheits-Chirurgie ein interessantes …<br />

… GRENZGEBIET ZWISCHEN KOSMETIK<br />

UND PSYCHOANALYSE sei, das – wenn<br />

wissenschaftlich erschlossen – reiche<br />

Früch te bringt. Zeit für die Ernte ist erst<br />

nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Handchirurgie,<br />

begründet 1944 von Sterling<br />

Bunnell (USA), entwickelt sich zur eigenen<br />

Säule. Sein umfangreiches Werk ‚Surgery<br />

of the hand‘ wird zur ,Bibel der<br />

Handchirurgie‘. 20 Jahre später führen<br />

moderne Mikroskope nicht nur dieses<br />

Fachgebiet nach vorne. Auch die Mikrochirurgie,<br />

mithilfe derer Blutgefäße und<br />

Nervenzellen zusammengefügt werden,<br />

Nasen à la carte: In einem Album<br />

mit Vorher-Nachher-Fotos konnten<br />

sich die Patienten von Chirurg<br />

Jacques Joseph (o. l.) ihre Traumnase<br />

aus suchen. Auch die individuelle Persönlichkeit<br />

seiner Kunden hatte der Arzt damals<br />

bereits stets im Blick.<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 25

FOTO/ILLUSTRATION: STOCK.ADOBE.COM<br />

Revolution in der Brust: Anfang der<br />

1960er-Jahre entwickelten die Chirurgen<br />

Frank Gerow und Thomas Cronin aus Houston,<br />

Texas, das erste mit Silikongel gefüllte<br />

Implantat für die Brust.<br />

bringt große Fortschritte. Ab den<br />

1950er-Jahren experimentieren Ärzte mit<br />

erneuten Möglichkeiten zur Brustvergrößerung,<br />

zum Beispiel mit Paraffin, …<br />

… BIENENWACHS ODER POLYETHYLEN.<br />

Schwere Komplikationen inklusive. Die<br />

ersten festen, dennoch unausgereiften<br />

Brust-Implantate werden 1951 eingesetzt.<br />

Was geht, was geht nicht? Ein Fachjournal<br />

für Plastische Chirurgie gründet sich.<br />

In den 1960er-Jahren transplantiert John<br />

Cobbett (UK) eine Fußzehe als Daumenersatz.<br />

1961 werden von Thomas Cronin<br />

und Frank Gerow (USA) Silikonimplantate<br />

entwickelt und eingesetzt – mit gesundheitsschädlichen<br />

Langzeitfolgen. Die<br />

Idee dazu lieferte ihnen ein Blutbeutel. Ich<br />

spanne einen Bogen: Was drin ist, muss<br />

raus, reden wir über …<br />

… FETT. Nach ersten Absaugversuchen in<br />

den 1960er-Jahren stellt sich 1980 endlich<br />

der Erfolg ein. Großes Aufsehen erregt<br />

2005 die erste Gesichtstransplantation<br />

an einem lebenden Menschen, die<br />

bisherige Grenzen sprengt. Immer schneller<br />

schreitet die Entwicklung voran, die<br />

OPs werden sicherer und – gefragter.<br />

Käufliche Schönheit wird …<br />

… ZUM MASSENPRODUKT. Für geprüfte<br />

Qualität führt die Bundesärztekammer<br />

1987 Zusatzausbildungen ein – Plastische<br />

Operationen für MKG-Chirurgen und<br />

HNO-Ärzte sowie Plastische Chirurgie<br />

für Fachärzte – und weitet diese 1992 auf<br />

drei Jahre aus und erkennt die Plastische<br />

Chirurgie als eigenständige Facharztausbildung<br />

an. Der Begriff Schönheitschirurg<br />

bleibt jedoch ungeschützt …<br />

… UND MANCHE OP HAT UNSCHÖNE<br />

FOLGEN. Dennoch erliegen viele dem täglich<br />

flüsternden Spiegel: „Aber hinter<br />

Insta gram und Co. sind Menschen, die<br />

viel schöner sind als Ihr.“ Meine Idee: Im<br />

besten Jungbrunnen-Moment lassen wir<br />

uns 3D-scannen und schicken unseren<br />

Avatar auf die Bussi-Partys, während wir<br />

zu Hause unser Gegenüber mit den Segelohren<br />

„einfach nur süß“ finden. ƒ<br />

26<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

und deshalb für die Früherkennung von Brustkrebs<br />

Vertrauen Sie der langjährigen Erfahrung<br />

unseres Ärzteteams und sprechen Sie mit uns.<br />

Wir informieren Sie umfassend:<br />

• Dr. med. Ulla Ritter<br />

• Dr. med. Susanne Luftner-Nagel<br />

• Prof. Dr. med. Katharina Marten-Engelke<br />

• Dr. med. Friedemann Baum<br />

• Prof. Dr. med. Uwe Fischer<br />

Telefon 0551/820 740<br />

www.brustzentrum-goettingen.de<br />

info@brustzentrum-goettingen.de<br />

Bahnhofsallee 1d · 37081 Göttingen<br />

(Gegenüber Bahnhof Westausgang)<br />

Blackbit<br />

Selbst die Stärksten<br />

gehen zur Vorsorge.<br />

Seit über zehn Jahren stehen wir in<br />

Göttingen für Diagnostik auf höchstem<br />

Niveau. Dank langjähriger Erfahrung<br />

und modernster Diagnoseverfahren<br />

sind wir in der Lage pathologische Veränderungen<br />

im ganzen Körper frühzeitig<br />

zu erkennen. Wir nehmen uns<br />

genau die Zeit, die es baucht, um mit<br />

Ihnen sinnvolle Untersuchungsstrategien<br />

zu entwickeln und diese mittels<br />

Ganz- oder Teilkörperchecks durchzuführen.<br />

SELBST DIE STÄRKSTEN<br />

GEHEN ZUR VORSORGE.<br />

Wir sind für Sie da. Schon innerhalb<br />

von 24 Stunden.<br />

Mehr Informationen unter<br />

Seit über zehn Jahren stehen wir in Göttingen für Diagnostik auf höchstem Niveau. Dank www.diagnostik-goettingen.de<br />

langjähriger Erfahrung und modernster Diagnoseverfahren ist unser Team in der Lage pathologische<br />

Veränderungen im ganzen Körper frühzeitig zu erkennen. Wir nehmen uns genau die Zeit, die es<br />

braucht, um mit Ihnen sinnvolle Untersuchungsstrategien zu entwickeln und diese mittels Ganz- oder<br />

Teilkörperchecks durchzuführen. Mehr Informationen unter www.diagnostik-goettingen.de.<br />

Wir sind für Sie da. Mit Terminen innerhalb von 24 Stunden.<br />

Praxis für moderne Schnittbild Diagnostik ∙ Bahnhofsallee 1d ∙ 37081 Göttingen ∙ (0551) 82 074 22

„Das ist ein erfüllendes<br />

Gefühl, zu sehen, wenn<br />

man in einem großen<br />

Team das Wissen der<br />

Ästhetik einfließen<br />

lassen und so einem<br />

Unfall- oder Kriegsopfer<br />

Lebensqualität<br />

zurückgeben kann.“<br />

Gunther Felmerer<br />

28<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

Reise in<br />

die Zukunft<br />

Ein Fortschritt jagt den nächsten. Hand in Hand setzen sich<br />

Ärzte und Wissenschaftler im Bereich der Plastischen Chirurgie<br />

für eine Verbesserung der Lebenssituation vieler Menschen ein –<br />

dabei geht es um weit mehr als nur um die Ästhetik.<br />

TEXT STEFAN LIEBIG<br />

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …<br />

... ES MÖGLICH IST, EIN OHR IM ARM<br />

WACHSEN ZU LASSEN?<br />

FOTO: OTTOBOCK<br />

Hand aufs Herz: Woran denken<br />

Sie spontan, wenn Sie den Begriff<br />

„Plastische Chirur gie“<br />

hören? Brustvergrößerung,<br />

Facelifting, Nasen-OP, Fettabsaugung –<br />

waren die Umfrageergebnisse einer nicht<br />

ganz repräsentativen Umfrage des Autors<br />

dieses Beitrags. „Aber es geht in der Plastischen<br />

Chirurgie längst nicht nur um<br />

Schönheitseingriffe, sondern vielmehr<br />

auch um die Wiederherstellung nach<br />

Krankheiten oder Unfällen“, sagt Claudia<br />

Choi-Jacobshagen, Chefärztin der Klinik<br />

für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive<br />

Chirurgie am Evangelischen<br />

Krankenhaus Göttingen-Weende (EKW).<br />

Sie verweist auf die vielen Rekonstruktionen<br />

nach Verbrennungen, Unfällen oder<br />

Krebsoperationen.<br />

Mit modernsten Techniken setzen die<br />

Mediziner alles daran, den Patienten zu<br />

helfen und verletzte oder verlorene Funktionen<br />

und Gewebe möglichst originalgetreu<br />

wiederherzustellen. „Erst in den<br />

letzten Jahren erkennen die Menschen<br />

mehr und mehr, dass wir als spezialisierte<br />

Ärzte nicht nur menschliche Eitelkeiten<br />

befriedigen, sondern sehr oft Patienten in<br />

schlimmen Notlagen helfen“, sagt auch<br />

Gunther Felmerer von der Klinik für Unfallchirurgie,<br />

Orthopädie und Plastische<br />

Chirurgie bei der Universitätsmedizin<br />

Göttingen (UMG).<br />

FELMERER ÜBERTREIBT NICHT, wenn er<br />

von Patienten in Not spricht. Denn sehr<br />

häufig versorgt der Leiter des Schwerpunktbereichs<br />

Plastische Chirurgie mit<br />

seinem interdisziplinären Team Kriegsopfer,<br />

die einen Arm oder ein Bein verloren<br />

haben. Zu diesem Team gehören unter<br />

anderem Orthobioniker Frank Braatz<br />

und Assistenzärztin Jennifer Ernst. Sie<br />

behandeln die oft nur unzureichend versorgten<br />

Verstümmelungen der Patienten<br />

und bereiten diese für die Anpassung an<br />

eine hochmoderne Prothese vor.<br />

Doch längst sind diese kein lebloses<br />

Material mehr, das nur wenige Funktionen<br />

erfüllt. Vielmehr arbeiten Experten<br />

inzwischen an der Verbindung der durch<br />

den Unfall abgetrennten Nervenbahnen<br />

Plastische Chirurgen des<br />

Armeekrankenhauses El Paso<br />

haben einer Soldatin ein neues<br />

Ohr verpflanzt, das sie zuvor<br />

ein Jahr lang in deren Unterarm<br />

herangezüchtet haben. Dafür<br />

entnahmen sie Gewebe aus ihrem<br />

Rippenknorpel, vermehrten es im<br />

Labor und modellierten es. Dann<br />

verpflanzten sie das Imitat in den<br />

Arm – die Konturen waren unter<br />

der Haut deutlich zu erkennen. Das<br />

Ohr verfügt über frische Arterien,<br />

Venen und einen frischen Nerv,<br />

sodass es auch wieder Gespür hat.<br />

Ob alle Prognosen in Erfüllung<br />

gehen, lässt sich jedoch erst nach<br />

einigen Jahren mit Bestimmtheit<br />

sagen. Der richtige Mix ist auch mit<br />

modernster Labortechnik schwierig,<br />

denn Körpergewebe besteht immer<br />

aus mehreren verschiedenen<br />

Zelltypen, und die Versorgung mit<br />

Blut- und Nervenbahnen ist extrem<br />

kompliziert. Funktionsausfall oder<br />

Wucherungen können auftreten.<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong> 29

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …<br />

mit den Hightech-Prothesen. Sowohl bei<br />

dem neuen Körperendglied als auch bei<br />

dem künstlichen Ersatz kommt es auf<br />

Teamwork von Chirurgen, Orthobionikern<br />

und einer ganzen Reihe weiterer Experten<br />

an. Neben der reinen Funktionalität<br />

spielt in der heutigen Zeit auch die<br />

Optik eine immer wichtigere Rolle. Im<br />

Idealfall ist es kaum noch zu erkennen,<br />

dass der Patient eine neue Hand oder ein<br />

neues Bein trägt. „Das ist ein erfüllendes<br />

Gefühl, zu sehen, wenn man in einem<br />

großen Team das Wissen der Ästhetik<br />

einfließen lassen und so einem Unfalloder<br />

Kriegsopfer Lebensqualität zurückgeben<br />

kann“, so Felmerer über die<br />

motivierenden Momente als Plastischer<br />

Chirurg, wenn ein Mensch sich dank professioneller<br />

Versorgung wieder weitgehend<br />

schmerzfrei und natürlich bewegt.<br />

... es bereits Organe und Gewebe<br />

aus dem 3D-Drucker gibt?<br />

Was sich vor wenigen Jahren noch wie der Plot für einen Film anhörte,<br />

rückt immer näher an die Realität: Wissenschaftler entwickeln Methoden,<br />

Organe per 3D-Druck erzeugen zu können. Ist das ein Meilenstein für die<br />

Transplantationsmedizin oder überschreiten Mediziner damit ethische Grenzen?<br />

Diese Frage wird wohl zu heißen Diskussionen in Ethikräten führen. Aus<br />

wissenschaftlicher Sicht ist diese innovative Technik aber zweifellos eine große<br />

Chance, die Hoffnung für viele wartende Patienten bieten könnte. So konnten<br />

amerikanische Forscher bereits 2014 Gesichtsrekonstruktionen realisieren,<br />

2018 fand die erste Gesichtstransplantation statt, und kürzlich druckten die<br />

Forscher erstmals eine funktionsfähige linke Herzkammer aus Kollagen und<br />

Herzmuskelzellen. Nicht ganz so erfolgreich war ein israelischer Wissenschaftler,<br />

dessen ,Mini-Herz‘ noch nicht funktionstüchtig war. Formstabilität und<br />

Detailgenauigkeit sind die wesentlichen Aspekte des 3D-Drucks. Für die<br />

realitätsnahe Reproduktion von Organen und Geweben werden auch<br />

Biomaterialien wie Algenextrakte oder Kollagen getestet. Ihnen fehlt im<br />

Unterschied zu Kunststoff, Metall oder Epoxidharz noch die Dauerhaftigkeit.<br />

NATÜRLICH SIND SOLCHE ERFOLGE<br />

nicht alleine von der UMG zu erzielen.<br />

Denn wo die Chirurgie aufhört, setzt<br />

nahtlos ein anders Fachgebiet an: Zur optimalen<br />

Versorgung gehören auch die<br />

hochmodernen und individuellen Prothesen<br />

und Orthesen. Hier setzen die Mediziner<br />

auf die Zusammenarbeit mit dem<br />

Global Player Ottobock aus Duderstadt.<br />

In dessen Entwicklungsabteilung werden<br />

komplexe Komponenten von Hilfsmitteln<br />

erforscht und konstruiert, und es<br />

wird mit Hochdruck an Verbesserungen<br />

gearbeitet. Moderne myoelektrische<br />

Arm prothesen werden über verbliebene<br />

Muskelaktivität im Stumpf gesteuert.<br />

Über im Prothesenschaft integrierte Elektroden<br />

werden diese Anspannungen der<br />

Muskulatur an die Motoren der Komponenten<br />

weitergeleitet, und dies führt dann<br />

beispielsweise zum Schließen der Hand.<br />

Entwickler können bereits eine vereinfachte<br />

und intuitivere Steuerung von Prothesen<br />

zur Verfügung stellen, zum Teil<br />

können dadurch sogar Phantomschmerzen<br />

eingedämmt werden – und sie kommen<br />

dem Durchbruch im Bereich des<br />

Fühlens immer näher. So können die<br />

Patien ten hoffen, bald wieder Temperaturen<br />

oder Druck empfinden zu können.<br />

Daniela Wüstefeld, Ergotherapeutin bei<br />

Ottobock, arbeitet seit fünf Jahren regelmäßig<br />

mit dem Team um Felmerer zusammen.<br />

Im 14-tägigen Turnus findet<br />

eine gemeinsame interdisziplinäre Spezialsprechstunde<br />

für Amputationsmedizin in<br />

der UMG statt. Im Patient Care Center<br />

Duderstadt/Berlin kümmert sie sich in<br />

Zusammenarbeit mit ihren Kollegen der<br />

Orthopädietechnik um die Anpassung der<br />

Prothese. Vor und nach der Operation<br />

werden die Patienten auf die Prothese<br />

vorbereitet, und während der Anpassung<br />

finden Trainingseinheiten statt, in denen<br />

das Greifen, Halten und Loslassen von<br />

Gegenständen mit der Prothese geübt<br />

wird. „Wir leben dieses Teamwork und<br />

arbeiten hier ohne Hierarchien und interdisziplinär<br />

zum Wohl der Patienten“, sagt<br />

Wüstefeld und betont, wie intensiv die<br />

FOTO: OTTOBOCK<br />

30<br />

GESUNDHEıT 2 | <strong>2019</strong>

FOTOS: UMG<br />

Lebensqualität durch Fortschritt Bei einem Arbeitsunfall vor über 15 Jahren verlor der Patient seinen rechten Arm – heute lebt er dank<br />

modernster Technik und intensiver Betreuung durch die UMG endlich wieder schmerzfrei und kann eine Prothese nutzen.<br />

WUSSTEN SIE SCHON, DASS …<br />

... Instagram Sie unters Messer<br />

bringen kann?<br />

Rückmeldungen der Betroffenen in die<br />

weitere Therapie eingebunden werden.<br />

„Diese gegenseitige Befruchtung der Fachgebiete<br />

führt zu unglaublichen Fortschritten<br />

in der Therapie, von der auch künftige<br />

Patienten profitieren“, sagt Felmerer,<br />

der zudem eine immer vielfältigere Wahrnehmung<br />

seines Fachgebiets in den Medien<br />

und sogar bei den Kollegen – zum<br />

Beispiel in der Unfallchirurgie – feststellt.<br />