Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...

Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...

Von Rittern, Bürgern und von Gottes Wort - Staats- und ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

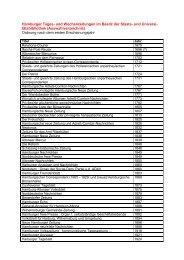

9<br />

36<br />

Mittelniederdeutsches Lektionar, Sommerteil<br />

Diözese Halberstadt oder Magdeburg – 1390<br />

Hamburg, SUB: cod. 95b in scrin.<br />

Provenienz: Johannes Geffcken 47<br />

Pergamenthandschrift — 140 Bll. — 22 x 15 — 29 Zeilen — Tintenlinierung — Textura, 1 Hand — neue Bleistiftfoliierung —<br />

rubriziert — rote <strong>und</strong> blaue zweizeilige Lombarden — alter dunkelbrauner Ledereinband über Holzdeckeln, 1962 restauriert,<br />

zwei Schließen <strong>und</strong> Lederrücken ergänzt.<br />

Das Lektionar repräsentiert einen liturgischen Buchtyp, der<br />

im Mittelalter eine ungleich größere Verbreitung fand als<br />

vollständige Bibeln, sowohl in lateinischer als auch in deutscher<br />

Sprache. 48 Lektionare enthalten Sammlungen biblischer<br />

Textabschnitte in der Ordnung des Kirchenjahres, welche<br />

im Rahmen des <strong>Gottes</strong>dienstes als Episteln <strong>und</strong> Tagesevangelien<br />

verlesen werden. 49 Diese Textabschnitte (Lektionen<br />

oder Perikopen genannt) sind in drei Zyklen angeordnet:<br />

Das Temporale liefert die Lektionen für die Sonn- <strong>und</strong><br />

Wochentage, das Sanktorale diejenigen für die Heiligenfeste<br />

<strong>und</strong> das Commune Sanctorum Lektionen für verschiedene<br />

Anlässe wie gemeinsame Heiligenmessen (Fest eines heiligen<br />

Märtyrers, Fest eines heiligen Kirchenlehrers etc.) oder<br />

für Votivmessen (Vom Heiligen Geist, Um Schutz gegen<br />

die Heiden, Bei der Weihe eines Bischofs etc.). 50 Nicht<br />

immer bietet eine einzelne Handschrift den vollen Jahreszyklus.<br />

Üblich ist die Unterteilung in zwei Jahreshälften,<br />

den Sommerteil (mit dem Osterfestkreis) <strong>und</strong> den Winterteil<br />

(mit dem Weihnachtsfestkreis). 51<br />

Der deutsche Text wurde nicht innerhalb der Liturgie<br />

verwendet, die das gesamte Mittelalter hindurch in lateinischer<br />

Sprache abgehalten wurde, sondern diente lesek<strong>und</strong>igen<br />

Laien, zu denen vor allem Frauen zu zählen sind,<br />

zur erbaulichen Vor- <strong>und</strong> Nachbereitung der <strong>Gottes</strong>dienste,<br />

zur gemeinsamen klösterlichen Tischlesung <strong>und</strong> zur<br />

privaten Andacht <strong>und</strong> Erbauung. Auch Kleriker nutzten<br />

deutsche Perikopen zur Vorbereitung <strong>von</strong> Predigten, an<br />

deren Anfang zumeist eine deutsche Paraphrase des Tagesevangeliums<br />

stand.<br />

Das ausgestellte Exemplar überliefert Episteln <strong>und</strong><br />

Evangelientexte des Sommerteils. Folgende Überschrift<br />

(s. recto-Seite) bezeichnet den Inhalt der Handschrift: In<br />

nomine domini Amen. Hir beginnen de epistolen vnd<br />

ewangelien <strong>von</strong> dem somerdeile also man se leset dorch dat halue<br />

iar nach einander beide <strong>von</strong> der tyt vnd van den hiligen. Es<br />

folgt die erste Lesung zum Ostersonntag (1 Kor 5,7-8): An<br />

dem beginne van dem osterdage Epistola Pauli ad Chorintheos.<br />

Brudere veget üt den alden suoren deich uppe dat gy sit ein<br />

nuwe besprengunge alse gy sit des derf brodes wan to vnsen<br />

osteren is Christus geoffert etc. Der Hamburger Codex gehört<br />

zu einer Gruppe <strong>von</strong> vornehmlich ripuarischen <strong>und</strong><br />

moselfränkischen Handschriften, über deren Textgeschichte<br />

Hartmut Beckers nach Jan Dechamps zusammenfassend<br />

bemerkt: »Die Episteln stammen in direkter Linie <strong>von</strong> der<br />

ältesten bekannten niederländischen Epistelübersetzung ab<br />

[…]; bei den Evangelienperikopen handelt es sich demgegenüber<br />

um einen Mischtext, der einerseits auf einer alten<br />

deutschen Evangelienübersetzung, andererseits auf einer<br />

Verdeutschung der LS-Redaktion des […] niederländischdeutschen<br />

Lebens Jesu fußt.« 52<br />

Der Codex ist in regelmäßiger Textura auf stark nachgedunkeltem<br />

Pergament minderer Qualität geschrieben; die<br />

Blätter weisen vielfach Löcher <strong>und</strong> Unebenheiten auf, einige<br />

Risse wurden genäht. Eine größere Initiale wurde herausgeschnitten.<br />

Eine alte Blattzählung findet sich nur für<br />

das Sanktorale (beginnend mit I auf fol. 98r bis fol. 138r).<br />

Vorangestellt ist dem Lektionar auf einer separaten Lage<br />

ein Kalender, welcher das gesamte Jahr in 53 Wochen gliedert.<br />

Eine übergeordnete Monatsgliederung fehlt. Jede Seite<br />

ist in drei Spalten zu je 31 Zeilen eingeteilt (s. Abbildung).<br />

Die einzelnen Wochentage sind wie stets durch Buchstaben<br />

markiert (rotes A für den Sonntag). Der Kalender bietet die<br />

Heiligenfeste nach ihrer Reihenfolge im Ablauf des »weltlichen«<br />

Jahres. Er beginnt mit dem Fest »Beschneidung des<br />

Herrn« (1. Januar) <strong>und</strong> endet mit dem Fest des heiligen Silvester<br />

am 31. Dezember. 53 Nicht alle Heiligenfeste haben<br />

den gleichen Status. Ihr Rang spiegelt sich in der Liturgie<br />

des jeweiligen Tages, in der Anzahl der Lesungen (bis zu<br />

neun bei hochrangigen Festen) sowie dem jeweils verwendeten<br />

Meßformular. 54<br />

Im Hamburger Codex sind besonders hochrangige<br />

Heiligenfeste in roter Schrift notiert (vgl. auf der abgebildeten<br />

Seite St. Martin, St. Nikolaus, St. Katharina <strong>von</strong><br />

Alexandrien, die Elisabeth <strong>von</strong> Thüringen sowie den hl.<br />

Franz <strong>von</strong> Assisi, die alle dem Winterteil angehören). Das<br />

Lektionar umfaßte ursprünglich zwei Bände, deren erster,<br />

welcher den Winterteil überlieferte, verloren ist. Für die<br />

Aufteilung in zwei Bände spricht auch ein Besitzervermerk,<br />

der über mehrere Seiten mit brauner Lacktinte am oberen<br />

Blattrand der recto-Seiten notiert wurde: ik. bidde. dat. disse<br />

/ twe. ewan[gelien] buoke. bie. / der. cluosse. to. oschers / leue.<br />

bie s[an]c[t]e step[han]. / liuen. vnde. alle. de. boke / de. dar.<br />

sint. getyde / boke. vnde vilgen. buoke. / vnd alle de. buoke.<br />

Am Ende der Handschrift (fol. 138vb) findet sich das