Zeitung der Clara Schumann Musikschule - Margret von Conta

Zeitung der Clara Schumann Musikschule - Margret von Conta

Zeitung der Clara Schumann Musikschule - Margret von Conta

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Wir über uns<br />

Norbert Laufer<br />

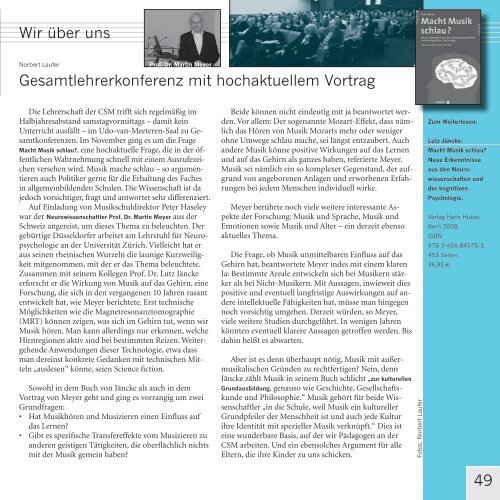

Prof. Dr. Martin Meyer<br />

Gesamtlehrerkonferenz mit hochaktuellem Vortrag<br />

Die Lehrerschaft <strong>der</strong> CSM trifft sich regelmäßig im<br />

Halbjahresabstand samstagvormittags – damit kein<br />

Unterricht ausfällt – im Udo-van-Meeteren-Saal zu Gesamtkonferenzen.<br />

Im November ging es um die Frage<br />

Macht Musik schlau?, eine hochaktuelle Frage, die in <strong>der</strong> öffentlichen<br />

Wahrnehmung schnell mit einem Ausrufezeichen<br />

versehen wird. Musik mache schlau – so argumentieren<br />

auch Politiker gerne für die Erhaltung des Faches<br />

in allgemeinbildenden Schulen. Die Wissenschaft ist da<br />

jedoch vorsichtiger, fragt und antwortet sehr differenziert.<br />

Auf Einladung <strong>von</strong> Musikschuldirektor Peter Haseley<br />

war <strong>der</strong> Neurowissenschaftler Prof. Dr. Martin Meyer aus <strong>der</strong><br />

Schweiz angereist, um dieses Thema zu beleuchten. Der<br />

gebürtige Düsseldorfer arbeitet am Lehrstuhl für Neuropsychologie<br />

an <strong>der</strong> Universität Zürich. Vielleicht hat er<br />

aus seinen rheinischen Wurzeln die launige Kurzweiligkeit<br />

mitgenommen, mit <strong>der</strong> er das Thema beleuchtete.<br />

Zusammen mit seinem Kollegen Prof. Dr. Lutz Jäncke<br />

erforscht er die Wirkung <strong>von</strong> Musik auf das Gehirn, eine<br />

Forschung, die sich in den vergangenen 10 Jahren rasant<br />

entwickelt hat, wie Meyer berichtete. Erst technische<br />

Möglichkeiten wie die Magnetresonanztomographie<br />

(MRT) können zeigen, was sich im Gehirn tut, wenn wir<br />

Musik hören. Man kann allerdings nur erkennen, welche<br />

Hirnregionen aktiv sind bei bestimmten Reizen. Weitergehende<br />

Anwendungen dieser Technologie, etwa dass<br />

man <strong>der</strong>einst konkrete Gedanken mit technischen Mitteln<br />

„auslesen“ könne, seien Science fiction.<br />

Sowohl in dem Buch <strong>von</strong> Jäncke als auch in dem<br />

Vortrag <strong>von</strong> Meyer geht und ging es vorrangig um zwei<br />

Grundfragen:<br />

• Hat Musikhören und Musizieren einen Einfluss auf<br />

das Lernen?<br />

• Gibt es spezifische Transfereffekte vom Musizieren zu<br />

an<strong>der</strong>en geistigen Tätigkeiten, die oberflächlich nichts<br />

mit <strong>der</strong> Musik gemein haben?<br />

Beide können nicht eindeutig mit ja beantwortet werden.<br />

Vor allem: Der sogenannte Mozart-Effekt, dass nämlich<br />

das Hören <strong>von</strong> Musik Mozarts mehr o<strong>der</strong> weniger<br />

ohne Umwege schlau mache, sei längst entzaubert. Auch<br />

an<strong>der</strong>e Musik könne positive Wirkungen auf das Lernen<br />

und auf das Gehirn als ganzes haben, referierte Meyer.<br />

Musik sei nämlich ein so komplexer Gegenstand, <strong>der</strong> aufgrund<br />

<strong>von</strong> angeborenen Anlagen und erworbenen Erfahrungen<br />

bei jedem Menschen individuell wirke.<br />

Meyer berührte noch viele weitere interessante Aspekte<br />

<strong>der</strong> Forschung: Musik und Sprache, Musik und<br />

Emotionen sowie Musik und Alter – ein <strong>der</strong>zeit ebenso<br />

aktuelles Thema.<br />

Die Frage, ob Musik unmittelbaren Einfluss auf das<br />

Gehirn hat, beantwortete Meyer indes mit einem klaren<br />

Ja: Bestimmte Areale entwickeln sich bei Musikern stärker<br />

als bei Nicht-Musikern. Mit Aussagen, inwieweit dies<br />

positive und eventuell langfristige Auswirkungen auf an<strong>der</strong>e<br />

intellektuelle Fähigkeiten hat, müsse man hingegen<br />

noch vorsichtig umgehen. Derzeit würden, so Meyer,<br />

viele weitere Studien durchgeführt. In wenigen Jahren<br />

könnten eventuell klarere Aussagen getroffen werden. Bis<br />

dahin heißt es abwarten.<br />

Aber ist es denn überhaupt nötig, Musik mit außermusikalischen<br />

Gründen zu rechtfertigen? Nein, denn<br />

Jäncke zählt Musik in seinem Buch schlicht „zur kulturellen<br />

Grundausbildung, genauso wie Geschichte, Gesellschaftskunde<br />

und Philosophie.“ Musik gehört für beide Wissenschaftler<br />

„in die Schule, weil Musik ein kultureller<br />

Grundpfeiler <strong>der</strong> Menschheit ist und auch jede Kultur<br />

ihre Identität mit spezieller Musik verknüpft.“ Dies ist<br />

eine wun<strong>der</strong>bare Basis, auf <strong>der</strong> wir Pädagogen an <strong>der</strong><br />

CSM arbeiten. Und ein ebensolches Argument für alle<br />

Eltern, die ihre Kin<strong>der</strong> zu uns schicken.<br />

Lutz Jäncke:<br />

Macht Musik schlau?<br />

Neue Erkenntnisse<br />

aus den Neuro-<br />

wissenschaften und<br />

<strong>der</strong> kognitiven<br />

Psychologie.<br />

Verlag Hans Huber,<br />

Bern 2008.<br />

ISBN<br />

978-3-456-84575-3.<br />

453 Seiten.<br />

36,95 €.<br />

Fotos: Norbert Laufer Zum Weiterlesen:<br />

49