4. Fremdgeführte Stromrichter - FB E+I: Home

4. Fremdgeführte Stromrichter - FB E+I: Home

4. Fremdgeführte Stromrichter - FB E+I: Home

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Die abgegebene Ausgangsspannung wird einem vorgegebenen sinusförmigen Sollwert möglichst<br />

gut angenähert. Beide Teilstromrichter arbeiten abwechselnd im Gleich- bzw. Wechselrichterbetrieb.<br />

Der Verschiebungsfaktor der Lastseite bestimmt dabei die jeweilige Stromrichtung.<br />

Die Differenzen in den Ausgangsspannungen der beiden Teilstromrichter einer Ausgangsphase<br />

haben Kreisströme wie beim Umkehrstromrichter zur Folge. Zur Vermeidung des Kreisstromes<br />

können auch beim Steuerumrichter kreisstromfreie Schaltungen verwendet werden. Bei<br />

Stromrichtungsumkehr tritt dann eine Totzeit auf.<br />

Wegen überwiegender Phasenanschnittsteuerung ist der Blindleistungsbedarf aus dem speisenden<br />

Drehstromnetz beim Steuerumrichter hoch.<br />

α<br />

Gleichrichterbetrieb<br />

u I<br />

0<br />

t<br />

α<br />

Wechselrichterbetrieb<br />

Spannungsverlauf in einer Phase beim Steuerumrichter<br />

<strong>4.</strong>4 Lastgeführte Wechselrichter<br />

Beim lastgeführten Wechselrichter stellt die Last die Kommutierungsspannung während der<br />

Kommutierung zur Verfügung.<br />

Da ein <strong>Stromrichter</strong> für die natürliche Kommutierung stets induktive Blindleistung braucht, ist<br />

Voraussetzung für den Betrieb lastgeführter <strong>Stromrichter</strong>, dass die Last diese zur Verfügung<br />

stellen kann. Der Laststrom muss aus diesem Grund eine kapazitive Komponente aufweisen.<br />

Diese Bedingung erfüllen Parallel- und Reihenschwingkreise oder übererregte Synchronmaschinen.<br />

Schwingkreiswechselrichter<br />

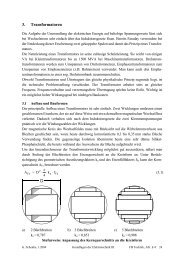

Eine ohmsch-induktive Last kann durch einen Kondensator zu einem Parallel- oder<br />

Reihenschwingkreis ergänzt werden. Die Eigenfrequenz f 0 des verlustlosen Lastkreises ist:<br />

1<br />

f 0 = (<strong>4.</strong>56)<br />

2π ⋅ L ⋅ C<br />

Die Eigenfrequenz f R des freischwingenden verlustbehafteten Lastkreises mit der Dämpfung δ<br />

heißt Kennfrequenz und berechnet sich zu:<br />

f<br />

R<br />

2<br />

R R C<br />

= f0<br />

⋅ 1- δ mit δ = = ⋅<br />

(<strong>4.</strong>57)<br />

2 ⋅ ω ⋅ L 2 L<br />

0<br />

Die Gln. (<strong>4.</strong>56 u. <strong>4.</strong>57) gelten sowohl für einen Parallel- als auch für einen Reihenschwingkreis.<br />

Die Betriebsfrequenz, mit der ein Schwingkreiswechselrichter betrieben wird, wird von der<br />

Steuerung vorgegeben. Damit der Schwingkreis eine kapazitive Stromkomponente hat, muss die<br />

Betriebsfrequenz beim Parallelschwingkreis oberhalb und beim Reihenschwingkreis unterhalb der<br />

Eigenfrequenz liegen.<br />

G. Schenke, 12.2006 Leistungselektronik <strong>FB</strong> Technik, Abt. <strong>E+I</strong> 58