Themenspezifische Planungshilfen - LZG.NRW

Themenspezifische Planungshilfen - LZG.NRW

Themenspezifische Planungshilfen - LZG.NRW

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

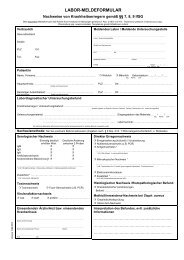

Ortsnahe Koordinierung Häusliche Gewalt und Gesundheit<br />

10,2% der Patientinnen innerhalb des vorangegangenen Jahres sexuelle oder körperliche<br />

Gewalt erlebt (Romito, Garin 2001).<br />

In der repräsentativen deutschen Erhebung berichteten Frauen, die seit ihrem 16.<br />

Lebensjahr Gewalt erlitten hatten, deutlich mehr gesundheitliche Beschwerden in<br />

den letzten 12 Monaten als Frauen, die keine Gewalt erlebt haben. „Der Anteil der<br />

Frauen, die mehr als 11 Beschwerden genannt haben, war bei den Gewaltopfern in<br />

allen Kategorien fast doppelt so hoch wie bei den Frauen, die keine Gewalt erlebt<br />

haben.“ (Schröttle/Müller 2004: 141) Besonders ausgeprägt sind diese Zusammenhänge<br />

bei sexueller Gewalt, psychischer Gewalt und bei Gewalt in Paarbeziehungen.<br />

Bei den Opfern häuslicher Gewalt haben auffällig viele Frauen in den letzten<br />

12 Monaten häufig unter Rückenschmerzen, zu hohem/niedrigem Blutdruck, Kopfschmerzen,<br />

Gelenk- oder Gliederschmerzen und Magen-Darm-Problemen gelitten.<br />

Nach Gewalt in einer Paarbeziehung leiden Frauen auch relativ häufiger unter allen<br />

Formen von gynäkologischen Beschwerden, Ess-Störungen und Atemproblemen.<br />

Misshandlungen haben häufig körperliche Verletzungen zur Folge. 64% der<br />

betroffenen Frauen berichten, dass die Angriffe des Partners mindestens einmal<br />

eine Verletzung nach sich zogen; mehrheitlich (59%) gingen die Verletzungen sogar<br />

über Prellungen und blaue Flecken (die ja bei heftigen Schlägen durchaus schon<br />

gravierend sein können) hinaus. Bei Frauen geht Gewalt in Paarbeziehungen auch<br />

häufiger mit Verletzungsfolgen einher als dies in anderen Täter-Opfer-Kontexten<br />

der Fall ist.<br />

Die gesundheitlichen Auswirkungen reichen jedoch erheblich weiter. Alle erhobenen<br />

Formen von Gewalt (auch sexuelle Belästigung und Nachstellungen) können<br />

psychische und psychosomatische Folgebeschwerden auch über längere Zeit haben.<br />

Die jeweils schlimmste Situation körperlicher Gewalt hatte für fast zwei Drittel der<br />

Betroffenen psychische Folgen, aber bei 83% der Fälle psychischer Gewalt war<br />

dies der Fall: Dauerndes Grübeln, Niedergeschlagenheit, Depression und vermindertes<br />

Selbstwertgefühl wurden am häufigsten bei psychischer Gewalt genannt.<br />

Scham- und Schuldgefühle waren nach sexueller Gewalt mit 38% am häufigsten,<br />

wurden aber bei allen Gewaltformen bei mehr als 15% der Betroffenen angegeben.<br />

Schlafstörungen und Albträume nannten zwischen 25% und 33% je nach Gewaltform,<br />

erhöhte Ängste nannten zwischen 18% und 28%; erhöhte Krankheitsanfälligkeit,<br />

Antriebslosigkeit, Schwierigkeiten in Beziehungen und bei der Arbeit nannten<br />

beträchtliche Anteile. Zu den Folgen zählen auch Selbstmordgedanken (5% bis<br />

8%), Selbstverletzungen (2%-3%) und Ess-Störungen (7% bis 10%).<br />

Über die gesundheitliche Lage von Frauen, die aktuell in einer Gewaltsituation<br />

leben, gibt es wenig eigenständige deutsche Literatur. Erstmals im Modellprojekt<br />

S.I.G.N.A.L. zur Intervention bei Gewalt gegen Frauen (vgl. S. 71) wurden in einer<br />

Klinik systematisch Misshandlungsverletzungen erhoben. Ausländische Studien<br />

verweisen darauf, dass misshandelte Frauen besonders häufig zur medizinischen<br />

Versorgung abends oder am Wochenende erscheinen, in der Notaufnahme, mit Verletzungen<br />

am Kopf, im Gesicht, oder am Ober- oder Unterleib; sie ziehen sich aus<br />

sozialen Beziehungen zurück, haben z.B. starke Ängste ohne erkennbaren Anlass.<br />

Die Dokumentation des Berliner Modellprojekts zeichnet ein ähnliches Bild und<br />

unterstreicht zudem, dass zwei Drittel der Frauen Mehrfachverletzungen aufweisen<br />

(Hellbernd, Wieners 2002). In allen Studien, so stellt Campbell (2002) in ihrem<br />

Gesundheitliche<br />

Beschwerden bei Opfern<br />

Häuslicher Gewalt weitaus<br />

höher<br />

Körperliche Verletzungen<br />

Folgebeschwerden reichen<br />

noch viel weiter<br />

Modellprojekt S.I.G.N.A.L.<br />

9<br />

C11