Institutsbericht Institut für Baubetrieb 2007-2009

Institutsbericht Institut für Baubetrieb 2007-2009

Institutsbericht Institut für Baubetrieb 2007-2009

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

�����������������������<br />

������������<br />

��������������������������������������������������

Herausgeber:<br />

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko<br />

Anschrift:<br />

Technische Universität Darmstadt<br />

<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong><br />

El-Lissitzky-Straße 1<br />

64287 Darmstadt<br />

Telefon +49 (0) 61 51 / 16 - 30 42<br />

Telefax +49 (0) 61 51 / 16 - 66 93<br />

sekretariat@baubetrieb.tu-darmstadt.de<br />

http://www.baubetrieb.tu-darmstadt.de<br />

ISBN 978-3-941925-03-8<br />

2<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>

Inhalt<br />

1 Forschung ................................................................................................................. 10<br />

1.1 Abgeschlossene Promotionen ........................................................................................................ 10<br />

1.2 Ausgewählte Berichte zur Forschung – abgeschlossene und laufende Projekte .......................... 11<br />

1.3 Simulation in der Bauwirtschaft – Arbeitsgruppe Unikatprozesse ............................................... 55<br />

1.4 Preise und Auszeichnungen ............................................................................................................ 56<br />

1.4.1 GEFMA-Förderpreis 2008 – Auszeichnung <strong>für</strong> Dr.-Ing. Jörg Klingenberger .................................. 56<br />

1.4.2 Wettbewerb „Auf IT gebaut – Bauberufe mit Zukunft“ <strong>2009</strong> – Auszeichnung <strong>für</strong> Dr.-<br />

Ing. Jens Elsebach .......................................................................................................................... 57<br />

1.5 Kooperationen ................................................................................................................................. 58<br />

1.5.1 Summer School 2008 des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> und der Tongji University<br />

Shanghai ......................................................................................................................................... 58<br />

1.5.2 Kooperationsabkommen zwischen dem Research <strong>Institut</strong>e of Project Administration<br />

and Management der Tongji University Shanghai und dem <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> .................... 60<br />

1.5.3 Verleihung des Titels Advisory Professor der Tongji University Shanghai an Prof.<br />

Motzko ............................................................................................................................................. 61<br />

1.5.4 Kompetenzzentrum Bürgerhäuser ................................................................................................... 62<br />

2 Tagungen .................................................................................................................. 63<br />

2.1 22. Treffen der Universitätsprofessoren <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft und<br />

Bauverfahrenstechnik <strong>2007</strong> ............................................................................................................ 63<br />

2.2 19. Treffen der Universitätsassistenten der Bereiche <strong>Baubetrieb</strong>, Bauwirtschaft und<br />

Bauverfahrenstechnik 2008 ............................................................................................................ 64<br />

2.3 Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar ................................................................................................... 66<br />

2.4 GSV-TUD-Fachtagung 2008 „Gefährdungsbeurteilung in der Praxis“ ........................................... 66<br />

2.5 GSV-TUD-Fachtagung <strong>2009</strong> „Neue Normen im Bauwesen“ ......................................................... 68<br />

2.6 Kassel-Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar Schalungstechnik ......................................................... 69<br />

2.7 Graz-Darmstädter Intensivseminar Sichtbeton .............................................................................. 70<br />

2.8 Sonstige Veranstaltungen .............................................................................................................. 70<br />

2.8.1 Land der Ideen ................................................................................................................................. 70<br />

2.8.2 VDI Fachtagung „Verfahrenstechnik im Ingenieurbau“ ................................................................. 70<br />

2.8.3 Deutscher Bautechnik-Tag <strong>2009</strong> in Dresden .................................................................................. 71<br />

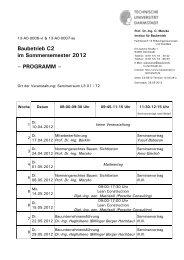

3 Lehre ......................................................................................................................... 72<br />

3.1 Lehrveranstaltungen des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> .......................................................................... 72<br />

3.2 Grundlagen des Planens, Entwerfens und Konstruierens .............................................................. 75<br />

3.3 Bachelor of Science Bauingenieurwesen und Geodäsie ............................................................... 76<br />

3.4 Master of Science Bauingenieurwesen ......................................................................................... 77<br />

3.5 Bachelor of Science Wirtschaftsingenieurwesen, technische Fachrichtung<br />

Bauingenieurwesen ........................................................................................................................ 77<br />

3.6 Master of Science Wirtschaftsingenieurwesen, technische Fachrichtung<br />

Bauingenieurwesen ........................................................................................................................ 78<br />

3.7 Workshop zur Übungsbearbeitung im <strong>Baubetrieb</strong> ......................................................................... 78<br />

3.8 Gastvorträge im Rahmen von Lehrveranstaltungen ....................................................................... 79<br />

3.9 Sonstige Veranstaltungen .............................................................................................................. 80<br />

3.9.1 Lehrgänge zur Arbeitssicherheit ..................................................................................................... 80<br />

3.9.2 Goldbeck Fallstudien ....................................................................................................................... 81<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 3

3.9.3 Exkursionen zum Kraftwerk Biblis ................................................................................................... 81<br />

3.9.4 Workshop mit Bilfinger Berger Hochbau in Frankfurt ..................................................................... 82<br />

3.9.5 Werksbesichtigungen von Peri in Weißenhorn .............................................................................. 82<br />

3.9.6 Exkursionen zum Justiz- und Verwaltungszentrum in Wiesbaden ................................................. 82<br />

3.9.7 Exkursion zum Mercedes Benz Museum Stuttgart ......................................................................... 82<br />

3.9.8 Exkursion zum Lufthansa Training & Conference Center in Seeheim ............................................ 83<br />

3.9.9 Fachtagung Sichtbeton: Planung, Gestaltung, Ausführung ............................................................ 83<br />

3.9.10 Workshop mit Peri in Darmstadt ..................................................................................................... 84<br />

3.10 Preise und Auszeichnungen ............................................................................................................. 84<br />

4 Publikationen ............................................................................................................. 85<br />

4.1 Dissertationen am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ...................................................................................... 85<br />

4.2 Bücher, Buchbeiträge, Artikel, publizierte Vorträge 2004-<strong>2009</strong> ..................................................... 90<br />

4.2.1 Bücher und Buchbeiträge ................................................................................................................ 90<br />

4.2.2 Schriftenreihe des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ..................................................................................... 90<br />

4.2.3 Fachartikel, publizierte Vorträge ..................................................................................................... 91<br />

4.2.4 Schriftenreihe GSV-TUD-Fachtagungen .......................................................................................... 97<br />

4.2.5 Schriftenreihe des Güteschutzverbandes Betonschalungen e.V. ................................................... 97<br />

4.3 Referate von Prof. Motzko ............................................................................................................... 98<br />

4.3.1 Dissertationen .................................................................................................................................. 98<br />

4.3.2 Habilitationsschriften ...................................................................................................................... 99<br />

4.4 Gutachten ......................................................................................................................................... 99<br />

5 Absolventen ............................................................................................................ 100<br />

5.1 Absolventen mit Abschlussarbeiten im Fach <strong>Baubetrieb</strong> sowie Absolventen des<br />

Hauptvertiefungsfachs <strong>Baubetrieb</strong> ................................................................................................ 100<br />

5.2 Studien- und Vertieferarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ...................................... 101<br />

5.3 Diplomarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ............................................................... 104<br />

5.4 Bachelorarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ............................................................ 106<br />

5.5 Masterarbeiten, angefertigt am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> ............................................................... 106<br />

6 Mandate.................................................................................................................. 108<br />

6.1 Mandate von Prof. Motzko innerhalb der Universität ................................................................... 108<br />

6.2 Mandate von Prof. Motzko außerhalb der Universität ................................................................. 108<br />

7 <strong>Institut</strong>sleben .......................................................................................................... 109<br />

7.1 2. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong> in München .................................................... 109<br />

7.2 3. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> 2008 in Hamburg .................................................... 109<br />

7.3 4. <strong>Institut</strong>stage des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2009</strong> im Kleinwalsertal .......................................... 110<br />

4<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>

Editorial<br />

Sehr geehrte Damen und Herren,<br />

verehrte Freunde unseres <strong>Institut</strong>s,<br />

mit Freude überreichen wir Ihnen den Bericht<br />

des <strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der<br />

Technischen Universität Darmstadt über<br />

den Zeitraum von <strong>2007</strong> bis <strong>2009</strong>. Dies<br />

umso mehr, da unser <strong>Institut</strong> zum Wintersemester<br />

<strong>2009</strong>/2010 das 30-jährige Bestehen<br />

feiert.<br />

Der Bericht kann nicht die 30 Jahre intensiven<br />

Forschens und Lehrens vollständig<br />

abbilden. Vielmehr ist es eine Impression<br />

über das Wirken einer generationenübergreifenden<br />

Gruppe von Wissenschaftlern<br />

und Lehrenden an der Technischen Universität<br />

Darmstadt, die einen Aufbruch der<br />

Disziplin <strong>Baubetrieb</strong> in immer neue Regionen<br />

darlegt und damit eine Multidisziplinarität<br />

begründet. In unserer Festschrift<br />

„<strong>Baubetrieb</strong>liche Aufgaben“ finden Sie<br />

hierzu weitere Berichte und Informationen.<br />

Die Jahre <strong>2007</strong> bis <strong>2009</strong> waren, wie die<br />

Jahre zuvor, ereignisreich und geprägt von<br />

einer engen und erfolgreichen Zusammenarbeit<br />

mit Industrie und Verwaltung.<br />

Durch diese Verbindungen wird der hohe<br />

Standard der theoretischen Ausbildung <strong>für</strong><br />

Bauingenieure und Wirtschaftsingenieure<br />

mit dem Schwerpunkt <strong>Baubetrieb</strong> durch<br />

frühzeitigen Kontakt der Studierenden mit<br />

der Praxis ergänzt. Analoges gilt <strong>für</strong> unse-<br />

re Forschung. Mit der Förderung der nachfolgend<br />

genannten Partner konnten wir<br />

Dissertationen, Studien-, Vertiefer- und<br />

Diplom- sowie Bachelor- und Masterarbeiten<br />

realisieren:<br />

• Arbeitsgemeinschaft industrieller<br />

Forschungsvereinigungen<br />

„Otto von Guericke e.V.“ (AiF),<br />

• Bilfinger Berger AG,<br />

• Bundesamt <strong>für</strong> Bauwesen<br />

und Raumordnung,<br />

• Deutscher Beton- und<br />

Bautechnikverein e.V.,<br />

• Energiewerke Nord GmbH,<br />

• Güteschutzverband<br />

Betonschalungen e.V.,<br />

• HOCHTIEF AG,<br />

• Kommserve gGmbH,<br />

• Kreis Offenbach,<br />

• Peri Polska Sp. z o.o.,<br />

• Stadt Seligenstadt,<br />

• Waibel KG,<br />

• Wayss & Freytag Ingenieurbau AG,<br />

• Xella Deutschland GmbH.<br />

Wir danken ganz herzlich unseren Partnern<br />

<strong>für</strong> die sehr gute Zusammenarbeit<br />

und das Vertrauen.<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 5

Die Forschungsschwerpunkte des <strong>Institut</strong>s<br />

lagen im Berichtszeitraum in folgenden<br />

Bereichen:<br />

• Entwicklung digitaler Informationssysteme<br />

sowie Methoden der Bildverarbeitung<br />

<strong>für</strong> das Controlling, die Organisation,<br />

die Steuerung und die Simulation<br />

von Bauprozessen,<br />

• Zukunftsforschung zum Thema der<br />

Entwicklung von Bauunternehmen,<br />

• Bauen im Bestand mit dem Schwerpunkt<br />

im Rückbau von Kernkraftwerken,<br />

• Immobilienstrategien und Immobiliencontrolling<br />

der öffentlichen Hand einschließlich<br />

PPP,<br />

• Komplex der Qualitätssicherung mit<br />

den Schwerpunkten im Bereich des<br />

vorbeugenden baulichen Brandschutzes,<br />

• <strong>Baubetrieb</strong>liche Probleme der nationalen<br />

und internationalen Bauverträge,<br />

• Verfahrenstechnische Probleme mit<br />

dem Schwerpunkt im Bereich des<br />

Sichtbetons sowie des Stahlfaserbetons,<br />

• Planungsprozesse im Bereich von Infrastrukturprojekten.<br />

Unsere internationalen Aktivitäten wurden<br />

stetig ausgebaut. Im Berichtszeitraum<br />

wurde eine intensive Zusammenarbeit mit<br />

der Tongji University Shanghai durch ein<br />

Kooperationsabkommen, regelmäßige<br />

Summer-Schools und die Verleihung des<br />

Titels „Advisory Professor“ an meine Person<br />

begründet. Mit unseren Freunden von<br />

der Politechnika Warszawska realisieren<br />

wir ein großes EU-Projekt. Nach wie vor<br />

kooperieren wir stark mit der ETH Zürich<br />

sowie mit der TU Graz.<br />

Das Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar, das<br />

Kassel-Darmstädter <strong>Baubetrieb</strong>sseminar<br />

Schalungstechnik sowie die GSV-TUD-<br />

Fachtagungen runden die externen Aktivitäten<br />

des <strong>Institut</strong>s im jährlichen Rhythmus<br />

ab und belegen die Errungenschaften in<br />

Forschung und Praxis.<br />

Wir danken der Technischen Universität<br />

Darmstadt <strong>für</strong> die Schaffung von Randbedingungen,<br />

welche die Weiterentwicklung<br />

6<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

des <strong>Institut</strong>s garantieren. Trotzdem ist zu<br />

vermerken, dass die gegenwärtige Ausstattung<br />

mit einer Professur bei einer hohen<br />

Lehrbelastung und derzeit in Bearbeitung<br />

befindlichen 16 Promotionen am <strong>Institut</strong><br />

sowie weiteren 5 externen Promotionen<br />

die Grenze einer angemessenen<br />

Betreuung näher rückt, so dass in diesem<br />

Punkt eine Limitierung erkennbar wird.<br />

Die vielfältigen und zusätzlichen Aufgaben<br />

in der Lehre könnten nicht ohne die aktive<br />

Mitwirkung unserer Honorarprofessoren,<br />

Lehrbeauftragten und externen Referenten<br />

bewältigt werden. Durch diese Beiträge<br />

und den dabei stattfindenden intensiven<br />

Dialog wird die Aktualität der Lehre<br />

bereichert. Vielen Dank da<strong>für</strong>.<br />

Das 30-jährige Jubiläum ist Anlass, Herrn<br />

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Eberhard Schubert <strong>für</strong><br />

den Aufbau des <strong>Institut</strong>s zu danken. Ferner<br />

danke ich den Akademischen Räten<br />

Herrn Dr.-Ing. Richard Schreiber (1979-<br />

2003), Herrn Prof. Dr.-Ing. Detlef Heck<br />

(2004-2006, jetzt Professor an der TU<br />

Graz) sowie Herrn Dr.-Ing. Jörg Klingenberger<br />

<strong>für</strong> die ausgezeichnete Arbeit am<br />

<strong>Institut</strong>. Weiterhin danke ich Frau Valerie<br />

Gnielka und Frau Vera Spengler <strong>für</strong> die<br />

hervorragende Administration.<br />

Mein besonderer Dank gilt meinen jungen<br />

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, unseren<br />

Nachwuchswissenschaftlern, die mit<br />

höchstem Engagement ihre Aufgaben<br />

meistern.<br />

Mit dem vorliegenden Bericht erstatten<br />

wir Rechenschaft über die Arbeit des <strong>Institut</strong>s<br />

<strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> der Technischen<br />

Universität Darmstadt <strong>für</strong> die Jahre <strong>2007</strong><br />

bis <strong>2009</strong>. Wir hoffen, eine Resonanz von<br />

Ihnen zu erfahren, danken <strong>für</strong> Ihr Vertrauen<br />

und laden Sie herzlich an unsere Universität<br />

ein.<br />

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Christoph Motzko

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 7

8<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 9

1 Forschung<br />

1.1 Abgeschlossene Promotionen<br />

Im Berichtszeitraum (<strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>) wurden folgende Promotionen abgeschlossen:<br />

<strong>2007</strong> Klingenberger,<br />

Jörg<br />

<strong>2007</strong> Cichos,<br />

Christoph<br />

<strong>2007</strong> Fetzner,<br />

Torsten<br />

<strong>2007</strong> Elahwiesy,<br />

Ali Akbar<br />

<strong>2007</strong> Huppenbauer,<br />

Falk<br />

2008 Elsebach,<br />

Jens<br />

2008 Pflug,<br />

Christoph<br />

<strong>2009</strong> Demmler,<br />

Markus<br />

<strong>2009</strong> Maffini,<br />

Carola<br />

<strong>2009</strong> Hinrichs,<br />

Nils<br />

10<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von<br />

Gebäuden<br />

Untersuchungen zum zeitlichen Aufwand der<br />

Baustellenleitung<br />

Ein Verfahren zur Erfassung von Minderleistungen<br />

aufgrund witterungsbedingter Bauablaufstörungen<br />

Multiprojektmanagement <strong>für</strong> Infrastruktur-Bauprojekte<br />

Nachunternehmermanagement: Die Entwicklung<br />

eines prozessorientierten Entscheidungsmodells<br />

<strong>für</strong> die Beschaffung und das Controlling<br />

Bauwerksinformationsmodell mit vollsphärischen<br />

Fotografien – Ein Konzept zur visuellen<br />

Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen<br />

Ein Bildinformationssystem zur Unterstützung der<br />

Bauprozesssteuerung<br />

Risikomanagement im internationalen Tunnelbau unter<br />

Anwendung der Vertragsform FIDIC Red Book<br />

Konfliktbehandlung in Bauprojektorganisationen<br />

Strategien der öffentlichen Hand – Ein<br />

kompetenzorientierter Ansatz aus Sicht<br />

des Immobiliencontrollings

1.2 Ausgewählte Berichte zur Forschung – abgeschlossene<br />

und laufende Projekte<br />

• Dipl.-Ing. Matthias Bergmann<br />

Multiagentensimulation von Montageprozessen im Bauwesen<br />

• Dipl.-Ing. Erik Boska<br />

Prozessgestaltung bei Betonoberflächen<br />

mit erhöhten Anforderungen an das Aussehen<br />

• Dipl.-Ing. Felix Bothmann<br />

Technical Due Diligence – Berücksichtigung des Brandschutzes<br />

bei der Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />

• Dr.-Ing. Christopher Cichos<br />

Untersuchungen über den Aufwand der Baustellenleitung<br />

auf der Baustelle – Ermittlung von Aufwandswerten <strong>für</strong><br />

ausgewählte Tätigkeiten der Bauleitung auf der Baustelle<br />

• Dr.-Ing. Jens Elsebach<br />

Bauwerksinformationsmodelle mit vollsphärischen<br />

Fotografien – Ein Konzept zur visuellen<br />

Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen<br />

• Dipl.-Ing. Ingo Giesa<br />

Kundenorientiertes Prozessmodell <strong>für</strong> den Lebenszyklus von Immobilien<br />

• Dr.-Ing. M.Sc. Nils Hinrichs<br />

Strategien der öffentlichen Hand – Ein kompetenzorientierter Ansatz<br />

aus Sicht des Immobiliencontrollings<br />

• Dr.-Ing. Falk Huppenbauer<br />

Nachunternehmermanagment<br />

• Dipl.-Ing. Mathias Jakob<br />

Stahlfaserbeton aus baubetrieblicher Sicht<br />

• Dr.-Ing. Jörg Klingenberger<br />

Ein Beitrag zur systematischen Instandhaltung von Gebäuden<br />

• M.Sc. Svetlana Kometova<br />

Controllingaspekte langfristiger Projekte im Public Real Estate Management<br />

• Dipl.-Ing. Marcel Kremer<br />

Untersuchung von Standortfaktoren im Hinblick<br />

auf deren Einfluss auf baubetriebliche Aspekte<br />

• Dr.-Ing. Carola Maffini<br />

Möglichkeiten der Konfliktbehandlung durch die Bauvertragsparteien<br />

• Dipl.-Ing. Sebastian Maffini<br />

Leistungsfeststellung mittels Bildinformationssystemen<br />

• Dipl.-Ing. Oliver Mehr<br />

Polysensorale Bauprozessdetektion<br />

• Dipl.-Ing. Alexander Nolte<br />

Qualitätssicherung in der Schalungstechnik<br />

• Dipl.-Ing. Leif Pallmer<br />

Vorbeugender Brandschutz im Lebenszyklus einer Immobilie<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 11

• Dr.-Ing. Christoph Pflug<br />

Ein Bildinformationssystem zur Unterstützung der Bauprozesssteuerung<br />

• Dipl.-Ing. Markus Schäfer<br />

Optimierung von Planungsprozessen <strong>für</strong> Infrastrukturprojekte der DB AG<br />

• Dipl.-Ing. Julia Schömbs<br />

<strong>Baubetrieb</strong>liche Aspekte bei der Herstellung von Sichtbeton<br />

12<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong>

Dipl.-Ing. Matthias Bergmann<br />

Multiagentensimulation von Montageprozessen im Bauwesen<br />

Ausgangssituation<br />

Montageprozesse erfordern eine detaillierte<br />

Planung, um alle beteiligten Ressourcen<br />

optimal aufeinander abzustimmen. Bei<br />

Fertigteilen im Bauwesen ist vor allem die<br />

Verzahnung mit den Prozessen der Baulogistik<br />

von Bedeutung.<br />

Während in der stationären Industrie hierzu<br />

leistungsstarke Simulationssoftware<br />

zum Einsatz kommt, basiert die Arbeitsvorbereitung<br />

im Bauwesen noch weitgehend<br />

auf traditionellen Methoden.<br />

Hintergrund<br />

Beispielhaft wird im Rahmen der Forschung<br />

eine agentenbasierte Bauablaufsimulation<br />

<strong>für</strong> ein neuartiges modulares<br />

System zur energetischen Fassadenmodernisierung<br />

implementiert.<br />

Abb. 1: Transport eines Fassadenmoduls<br />

Ein Agent ist eine virtuelle Entität, die autonom<br />

ist, selbstbestimmt handelt und<br />

sich in einer Umwelt befindet, auf die sie<br />

reagiert.<br />

Abb. 2: Eigenschaften von Agenten<br />

Eine Multiagentensimulation (MAS) ist<br />

eine individuenbasierte Computersimulation,<br />

in der viele Agenten untereinander und<br />

mit einer simulierten Umwelt interagieren,<br />

um das Verhalten eines realen Multiagentensystems<br />

nachzubilden.<br />

Mit der Multiagentensimulation ist es<br />

möglich einen inhomogenen Raum, Interaktionen<br />

und Rückkopplungseffekte sowie<br />

eigenständiges Verhalten der Agenten<br />

darzustellen.<br />

Ziele<br />

Ziel der Forschung ist die detaillierte agentenorientierte<br />

Modellierung und Simulation<br />

des Prozesses der Montage eines modularen<br />

Fassadensystems. Insbesondere<br />

sollen die Kooperation und Kommunikation<br />

sowie Unterbrechungen und andere<br />

produktivitätshemmende Faktoren betrachtet<br />

werden. Zugleich wird die Einbindung<br />

zeitnaher Baustellendaten untersucht.<br />

Es werden folgende Resultate angestrebt:<br />

• Identifikation und Nutzung von<br />

Optimierungspotentialen<br />

• Integration von zeitnahen<br />

Baustelleninformationen<br />

• Realitätsnahe Abbildung von<br />

Leistungseinflussfaktoren<br />

Vorgehensweise<br />

Beim strukturierten Erstellen eines Modells<br />

der Prozesse beginnt man zunächst<br />

mit einer abstrakten Modellierung. Diese<br />

wird danach in ein ausführbares, reales<br />

Modell überführt, das als Grundlage <strong>für</strong><br />

die Simulation dient.<br />

Abb. 3: Modellbildung und Simulation<br />

Einen besonderen Stellenwert hat die Kalibrierung<br />

des Modells, um realitätsnahe<br />

Simulationsergebnisse zu erhalten.<br />

Die Integration arbeitswissenschaftlicher<br />

Techniken nach REFA ermöglicht die<br />

Übertragung erprobter baubetrieblicher<br />

Methoden und vorhandener Erkenntnisse.<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 13

Zugleich wird angestrebt die Bauablaufprognosen<br />

mit Systemen der Sensorik auf<br />

der Baustelle zu verknüpfen, um Planbzw.<br />

Soll-Abläufe zeitnah mit Ist-<br />

Informationen abzugleichen und ggf.<br />

steuernd eingreifen zu können.<br />

Ergebnisse<br />

Die grundlegende Aufgabe bei der Erstellung<br />

des Multiagentenmodells zur Simulation<br />

des Bauablaufs besteht in der Identifikation<br />

der Agenten und der Beschreibung<br />

deren Verhaltens. Auf der Baustelle<br />

handelt es sich hierbei um die gewerblichen<br />

Arbeitskräfte sowie die im Einsatz<br />

befindlichen Baugeräte.<br />

Zur Beschreibung des Agentenverhaltens<br />

bieten sich auf der abstrakten Ebene<br />

UML-Aktivitätsdiagramme an, die Aktivitäten<br />

und deren Abfolge respektive Vorbedingungen<br />

anschaulich darstellen.<br />

14<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

START<br />

Modul & Monteur<br />

setzen<br />

Fassadenmodul<br />

aufnehmen<br />

Warten<br />

Anfahrt zum<br />

Montageort<br />

Abb. 4: Verhalten des Transport-Agenten<br />

Rückfahrt zur<br />

Anlieferstelle<br />

Fassadenmodul <strong>für</strong><br />

Befestigung halten<br />

Fassadenmodul an die<br />

Wand anheben<br />

Die Implementierung erfolgt im Rahmen<br />

dieser Arbeit mit dem an der Universität<br />

Würzburg entwickelten SeSAm (Shell for<br />

Simulated Agent Systems).<br />

Durch die detaillierte Darstellung der Arbeitsprozesse,<br />

das Vorhandensein von<br />

Kommunikationsstrukturen und die Formulierung<br />

gegenseitiger Abhängigkeiten<br />

ist es möglich die Auswirkung der verfügbaren<br />

Produktionsfaktoren auf den Baufortschritt<br />

nachzubilden und damit zu<br />

prognostizieren.<br />

Eine baubetriebliche Bewertung des Fassadensystems<br />

liefert schließlich einen<br />

Beitrag zur ganzheitlichen Einordnung des<br />

Systems im Marktumfeld.

Dipl.-Ing. Erik Boska<br />

Prozessgestaltung bei Betonoberflächen mit erhöhten Anforderungen<br />

an das Aussehen<br />

Ausgangssituation<br />

Die Renaissance von Betonoberflächen<br />

mit erhöhten Anforderungen an das Aussehen<br />

(Sichtbeton) in der Architektur des<br />

21. Jahrhunderts hat die Bauindustrie,<br />

insbesondere aufgrund der Forderung<br />

nach glatten und porenarmen Betonoberflächen<br />

mit einem einheitlichen Grauton,<br />

vor neue Herausforderungen gestellt.<br />

Seit der erneuten Verwendung von Sichtbeton<br />

als gestalterisches Element ist eine<br />

Entwicklung in der Bauverfahrenstechnik,<br />

der verwendeten Materialien sowie der<br />

Regelwerke im Zusammenhang der Sichtbetontechnologie<br />

festzustellen. Als zentrales<br />

Regelwerk zur Beschreibung und objektiven<br />

Beurteilung der Betonoberflächen<br />

in Deutschland ist das Merkblatt Sichtbeton<br />

des Deutschen Beton- und Bautechnikvereins<br />

e.V. in der Fassung vom August<br />

2008 zu erwähnen.<br />

Trotz der technologischen Weiterentwicklung<br />

beispielsweise einer Schalungshaut,<br />

die keinen Trennmittelauftrag erfordert<br />

sowie der mittlerweile großen Fülle an<br />

Erfahrungswerten in den Bauunternehmen<br />

unterliegt das Ergebnis der Sichtbetonoberflächen<br />

großen Schwankungen.<br />

Dies ist u.a. auf die Vielzahl der Einflussfaktoren<br />

aus dem Herstellungsprozess<br />

zurückzuführen.<br />

Ziel<br />

Auf dem dargelegten Zusammenhang sind<br />

die Ziele der Forschungsarbeit begründet.<br />

Im Fokus stehen die Entwicklung eines<br />

Verfahrens zur Beurteilung des Alterungsprozesses<br />

der Schalungshaut einerseits<br />

und andererseits die Wechselwirkungen<br />

zwischen der Bauausführung und der Betonoberfläche.<br />

Im Schwerpunkt des Beurteilungsverfahrens<br />

der Schalungshaut liegen der reale<br />

Alterungsprozess der bisher untersuchten<br />

Schalungshauttypen auf Baustellen und<br />

die Ableitung von Simulationsprozessen<br />

<strong>für</strong> das Laboratorium.<br />

Zur Beurteilung der Baustelleneinflussgrößen<br />

des Herstellprozesses ist die Erarbeitung<br />

einer präzisen Prozessbeschreibung<br />

in Form einer Arbeitsanweisung angedacht.<br />

Die zu entwickelnde Arbeitsanweisung<br />

soll als Grundlage <strong>für</strong> die Gestaltung<br />

der Prozesse der Produktionsplanung<br />

(Arbeitsvorbereitung) und der Prozessgestaltung<br />

auf der Baustelle dienen.<br />

Weiterhin sollen die vorhandenen Erkenntnisse<br />

der Wechselwirkungen zwischen<br />

den verwendeten Materialien und<br />

der Qualität von Sichtbetonoberflächen<br />

vertieft werden. Insbesondere interessiert<br />

der Zusammenhang zwischen dem Einsatz<br />

von Selbstverdichtenden Betonen<br />

(SVB) und der Qualität von Sichtbetonoberflächen.<br />

Abb. 1: Sichtbetonbauteile mit SVB hergestellt<br />

Vorgehensweise<br />

Nach der Grundlagenermittlung und dem<br />

Eingliedern der augenblicklich vorhandenen<br />

Erkenntnisse aus der Forschung und<br />

Praxis setzt sich die Forschungsarbeit aus<br />

den folgenden Arbeitsschritten zusammen:<br />

• Baustellenuntersuchungen<br />

• Simulation des Alterungsprozesses der<br />

Schalungshaut<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 15

• Aufstellen der Qualitätssicherungselemente<br />

/ Arbeitsanweisungen<br />

Die Baustellenuntersuchungen erfolgen<br />

nach den Methoden der REFA-Lehre.<br />

Hierbei wird der Herstellungsprozess getrennt<br />

nach seinen Arbeitssystemen dokumentiert<br />

und analysiert. Die Baustelleneinflussgrößen<br />

sind zu quantifizieren und<br />

mit den bereits bekannten Größen zusammenzuführen.<br />

Zur Simulation des Alterungsprozesses<br />

der Schalungshaut wird, basierend auf den<br />

bisherigen Erkenntnissen zum mechani-<br />

16<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

schen Angriff im realen Baustellenbetrieb,<br />

eine Versuchsanordnung festgelegt, mit<br />

welcher bei der Entwicklung der Prüfprozedur<br />

der mechanische Angriff realitätsnah<br />

abgebildet wird.<br />

Die Forschungsarbeit wird innerhalb eines<br />

durch die Arbeitsgemeinschaft industrieller<br />

Forschungsvereinigungen „Otto von<br />

Guericke“ e.V. (AiF) geförderten Forschungsvorhabens<br />

durchgeführt.

Dipl.-Ing. Felix Bothmann<br />

Technical Due Diligence – Berücksichtigung des Brandschutzes bei<br />

der Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />

Ausgangssituation<br />

Der Wert eines Bestandsgebäudes wird<br />

von zahlreichen Faktoren in unterschiedlichem<br />

Maße beeinflusst. Brandschutztechnische<br />

Aspekte werden bei der Wertermittlung<br />

– auch bei einer „Due Diligence“-Prüfung<br />

– erfahrungsgemäß nicht ausreichend<br />

berücksichtigt, obwohl brandschutztechnische<br />

Mängel zu merklichen<br />

Wertminderungen führen können. Insbesondere<br />

bei genehmigungspflichtigen Änderungen<br />

am Gebäude – einem Eingriff in<br />

die bauliche Substanz, einer Sanierung<br />

oder Nutzungsänderung – kann die mangelhafte<br />

brandschutztechnische Qualität<br />

des Gebäudes ein K.O.-Kriterium <strong>für</strong> das<br />

geplante Vorhaben sein.<br />

Da das Thema „Brandschutz“ aufgrund<br />

der gestiegenen Verantwortung <strong>für</strong> Eigentümer<br />

und Betreiber auch weiterhin eine<br />

große Bedeutung besitzt, erscheint es<br />

gerechtfertigt, zukünftig brandschutztechnische<br />

Aspekte bei der Wertermittlung<br />

von Bestandsgebäuden detailliert zu berücksichtigen.<br />

Die Ermittlung des Gebäudewertes<br />

und die Schätzung von Kosten<br />

zur Behebung brandschutztechnischer<br />

Mängel ergeben sich u.a. aufgrund folgender<br />

Motivationen:<br />

• Erfordernis der Instandhaltung und Instandsetzung<br />

gemäß Baurecht<br />

• Aufnahme des Immobilienportfoliowerts<br />

• Transaktion (Kauf/Verkauf)<br />

• Genehmigungspflichtige Veränderungen<br />

des Gebäudes infolge Eingriff in<br />

die bauliche Substanz, Sanierung, Nutzungserweiterung<br />

bzw. Veränderung<br />

des Gefahrenpotenzials (Nutzungsänderung,<br />

Brandlasterhöhung)<br />

Ziel<br />

Zur präzisen Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />

soll ein datenbankbasiertes<br />

System entwickelt werden, mit dem<br />

sich brandschutztechnische Aspekte in<br />

bestehende Wertermittlungsverfahren<br />

integrieren lassen. Um finanzielle Risiken<br />

im Umgang mit Bestandsgebäuden zu<br />

minimieren, kann dieses bei der Strategiefindung<br />

<strong>für</strong> ein Gebäude (Sanierung, Nutzungsänderung,<br />

Transaktion) als wichtige<br />

Entscheidungshilfe dienen. Auf Basis von<br />

Untersuchungen der Brandschutzmängelsituation<br />

von Bestandsgebäuden und einer<br />

differenzierten Analyse mit Hinterlegung<br />

der Mangelbehebungskosten sollen nachvollziehbare<br />

Aussagen zur Kostentendenz<br />

bereits zu einem frühen Untersuchungszeitpunkt<br />

möglich sein. Mit fortschreitender<br />

brandschutztechnischer Untersuchungstiefe<br />

am Objekt verringert sich mit<br />

zunehmender Datenmenge die Spannweite<br />

der Kosten <strong>für</strong> potenzielle Brandschutzmaßnahmen<br />

stetig, so dass detaillierte<br />

Kostenangaben direkt nach der Begehung<br />

möglich werden. Das finanzielle<br />

Risiko <strong>für</strong> den potenziellen Bauherrn, Kaufinteressenten<br />

oder zukünftigen Gebäudebetreiber<br />

kann damit frühzeitig eingeschätzt<br />

werden. Letztendlich sollen die<br />

geschätzten Kosten dem Wert des Gebäudes<br />

gegenübergestellt werden, um<br />

zukünftig auch die sicherheits- und genehmigungsrelevantebrandschutztechnische<br />

Qualität in die Wertermittlung einfließen<br />

zu lassen.<br />

Vorgehensweise<br />

Im Rahmen der Forschungsarbeit wird<br />

zunächst untersucht, inwieweit Ansätze<br />

zur Einbeziehung brandschutztechnischer<br />

Qualitäten bei bestehenden Verfahren zur<br />

Wertermittlung von Bestandsgebäuden<br />

vorhanden sind. Daraufhin wird an geregelten<br />

Sonderbauten einer Nutzungsart<br />

mit regelmäßigen Gebäudestrukturen –<br />

z.B. an Büro- und Verwaltungsgebäuden –<br />

untersucht, wie ein System zur Berücksichtigung<br />

der brandschutztechnischen<br />

Qualität aufzubauen und in bestehenden<br />

Wertermittlungsverfahren zu integrieren<br />

ist.<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 17

Die Forschungsgrundlage bildet neben der<br />

quantitativen und qualitativen Untersuchung<br />

der brandschutztechnischen Qualität<br />

von Bestandsgebäuden eine durchzuführende<br />

detaillierte Analyse der Kosten,<br />

die bei der Behebung von Brandschutzmängeln<br />

entstehen. Hierbei liegt das Augenmerk<br />

auf besonders häufig auftretenden<br />

Mangelarten und solchen, deren Beseitigungsmaßnahmen<br />

sehr kostenintensiv<br />

sind. Diese Daten werden in einer Datenbank<br />

abgelegt. Über mobile Eingabegeräte,<br />

die bei der brandschutztechnischen<br />

Untersuchung weiterer Bestandsgebäude<br />

eingesetzt werden, können fortlaufend<br />

18<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

Daten eingepflegt werden. Durch entsprechende<br />

Datenverknüpfungen sind<br />

zukünftig <strong>für</strong> Bestandsgebäude, <strong>für</strong> die ein<br />

Instandsetzungserfordernis oder ein Änderungswunsch<br />

besteht, nachvollziehbare<br />

Aussagen zur Kostentendenz <strong>für</strong> Brandschutzmaßnahmen<br />

zeitnah möglich.<br />

Die Einbeziehung weiterer Sonderbauten<br />

mit anderen Gebäudestrukturen und Nutzungsarten<br />

in das zu entwickelnde Bewertungssystem<br />

soll nach ersten Erfahrungen<br />

mit Büro- und Verwaltungsgebäuden geschehen.

Dr.-Ing. Christopher Cichos<br />

Untersuchungen über den Aufwand der Baustellenleitung auf der<br />

Baustelle – Ermittlung von Aufwandswerten <strong>für</strong> ausgewählte<br />

Tätigkeiten der Bauleitung auf der Baustelle<br />

Ausgangssituation<br />

In der heutigen Zeit, die geprägt ist von<br />

einer lang anhaltenden Rezession in der<br />

Bauwirtschaft, werden nicht nur immer<br />

anspruchsvollere Projekte und komplexere<br />

Techniken gefordert, sondern auch immer<br />

kürzere Ausführungszeiten, kurzum verschärfte<br />

Randbedingungen <strong>für</strong> das Bauen.<br />

Für die Baustellenleitung sind aus dieser<br />

Entwicklung die Belastungen neben beispielsweise<br />

der Verantwortung <strong>für</strong> einen<br />

sinnvollen Einsatz der Mitarbeiter, ein rationelles<br />

Arbeiten, eine Prüfung von Ausführungsunterlagen,<br />

eine nachvollziehbare<br />

Dokumentation enorm gestiegen. Besonders<br />

daraus leitet sich die Bedeutung der<br />

Kenntnis der tatsächlichen Aufwendungen<br />

der Bauleitung ab.<br />

Dies wird umso wesentlicher, als der zunächst<br />

geplante Bauablauf oftmals durch<br />

interne und externe Einflüsse gestört<br />

wird. Daraus entstehen zusätzliche Kosten,<br />

insbesondere Lohnkosten, die entweder<br />

die Baukosten <strong>für</strong> den Auftraggeber<br />

erhöhen, ohne dass das Objekt eine<br />

Aufwertung erfährt, oder das finanzielle<br />

Ergebnis des Auftragnehmers verschlechtern.<br />

Eine ursachengerechte Kostenverteilung<br />

gewinnt also zusätzliche Bedeutung.<br />

Hinzu kommt, dass heute oftmals die allgemeinen<br />

Geschäftskosten sowie die<br />

Baustellengemeinkosten auf ein Minimum<br />

reduziert werden müssen, um dem Preisdruck<br />

auf dem Markt standzuhalten und<br />

Aufträge zu erhalten. Damit ist sehr oft<br />

auch eine Unterbesetzung der Baustellenleitung<br />

verbunden. Dies hat zur Folge,<br />

dass die Baustellenleitung ihre Aufgaben<br />

nicht mehr mit aller <strong>für</strong> einen fehlerfreien<br />

Bauablauf gebotenen Aufmerksamkeit<br />

erfüllen kann. Hilfreich hier<strong>für</strong> sind verlässliche<br />

Anhaltswerte, aus denen sich die<br />

mögliche Gefährdung erkennen lässt.<br />

Mittlerweile sind <strong>für</strong> nahezu alle – auch<br />

kleinste – Teilarbeiten, die von gewerblichen<br />

Arbeitnehmern ausgeführt werden,<br />

Richtzeitwerte bekannt, die die Grundlage<br />

einer Kalkulation bilden. Diese Werte<br />

schwanken nur gering von Unternehmen<br />

zu Unternehmen. Die Leistungen der Baustellenleitung<br />

zur Organisation der Baustelle<br />

hingegen sind noch nicht hinreichend<br />

erfasst. Für die Ermittlung des zeitlichen<br />

Aufwands der Baustellenleitung ist<br />

daher eine detaillierte Untersuchung notwendig.<br />

Ziel<br />

Ziel der Dissertation ist es, die Teilleistungen<br />

der Baustellenleitung zu ermitteln,<br />

bewertet zu quantifizieren und nachvollziehbar<br />

darzustellen, die eine sichere Bewältigung<br />

des geschuldeten Bausolls ermöglichen.<br />

Vorgehensweise<br />

Zunächst müssen die Aufgaben der Baustellenleitung<br />

vor, während und nach der<br />

Bauphase detailliert erfasst und gegliedert<br />

werden. Naturgemäß wird dabei der größte<br />

Teil der Bauleitungsarbeiten während<br />

der Bauphase zu erbringen sein, der deshalb<br />

den Schwerpunkt der Untersuchung<br />

bildet. Die einzelnen Arbeitsschritte der<br />

Einzeltätigkeiten der Bauleitung werden in<br />

Prozessablaufketten dargestellt. Diese<br />

verdeutlichen, welche Arbeitsschritte andere<br />

wiederum nach sich ziehen bzw.<br />

ausschließen.<br />

Anhand einer umfangreichen persönlichmündlichen<br />

Befragung von Bauleitern<br />

werden durchschnittliche Aufwandswerte<br />

<strong>für</strong> die Bauleitungstätigkeiten ermittelt.<br />

Dazu werden die Bauleiter zu ihrem alltäglichen<br />

Arbeitsablauf auf der Baustelle ausführlich<br />

befragt. Anzugeben sind jeweils<br />

im Durchschnitt die zeitlichen Aufwendungen<br />

<strong>für</strong> die notwendigen Einzeltätig-<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 19

keiten der Bauleitung hauptsächlich während<br />

der Rohbauphase.<br />

Mit Hilfe einer anschließenden Analyse<br />

soll herausgefunden werden, welche Annahmen<br />

und Randbedingungen die Bauleiter<br />

ihren Aussagen wissentlich oder unwissentlich<br />

zugrunde gelegt haben, um<br />

sie treffend bewerten zu können. Starke<br />

Schwankungen der angegebenen Aufwandswerte<br />

können sich eventuell aus<br />

den unterschiedlichen Arbeitsgebieten der<br />

Bauleiter ergeben, wie z.B. der Tätigkeit in<br />

großen oder kleinen Unternehmen, <strong>für</strong><br />

Einfamilien- oder Hochhäuser.<br />

Daneben spielen auch persönliche Fähigkeiten<br />

eine Rolle, die stark von Bauleiter<br />

zu Bauleiter variieren können. Diese sind<br />

aber kaum gemeingültig zu erfassen. Sie<br />

liegen vielmehr innerhalb einer unvermeidlichen<br />

Bandbreite und charakterisieren<br />

20<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

letztlich die Qualifikation eines Unternehmens.<br />

Durch die abschließenden Beobachtungen<br />

von Bauleitungstätigkeiten werden die<br />

Zeitaufwendungen <strong>für</strong> Bauleitungsaufwendungen<br />

gemessen. Diese Zeitaufnahmen<br />

sollen die Ergebnisse aus der<br />

umfangreichen Befragung festigen. Beobachtet<br />

werden dabei Bauleiter vornehmlich<br />

während der Rohbauphase auf Baustellen.<br />

Aus der Bewertung der Ergebnisse folgen<br />

die gesuchten durchschnittlichen Aufwandswerte.<br />

Ebenso lassen sich auf dieser<br />

Basis die Ursachen der Streuung der<br />

Aufwandswerte genauer begründen. Darüber<br />

hinaus können letztlich auch sinnvolle<br />

Leistungsbilder <strong>für</strong> die täglichen, wöchentlichen<br />

und monatlichen Tätigkeiten<br />

der Bauleitung erstellt werden.

Dr.-Ing. Jens Elsebach<br />

Bauwerksinformationsmodelle mit vollsphärischen<br />

Fotografien – Ein Konzept zur visuellen Langzeitarchivierung<br />

von Bauwerksinformationen<br />

Einleitung<br />

Im gesamten Bauwerkslebenszyklus werden<br />

durch verschiedene Stellen Informationen<br />

erzeugt, die als aktuelle und verlässliche<br />

Grundlage der Ideenentwicklung, der<br />

Aufgabenausführung, der Planung und des<br />

Controllings von hohem Wert sein können.<br />

Grundlage eines effektiven und effizienten<br />

Gebäudemanagements sind die vorliegenden<br />

relevanten Bauwerksinformationen<br />

aus der Planungs- und Erstellungsphase.<br />

Obwohl eine direkte Übernahme<br />

aus den vorhergehenden Lebensphasen<br />

die einfachste und zugleich günstigste<br />

Variante zur Beschaffung relevanter Informationen<br />

darstellt, ist in der aktuellen<br />

Praxis, einhergehend mit einem nahezu<br />

kompletten Wechsel der Beteiligten, ein<br />

maßgeblicher Informationsverlust an den<br />

Übergängen der Lebenszyklusphasen<br />

festzustellen (Abb. 1).<br />

Abb. 1: Informationsverlust im Bauwerkslebenszyklus [1, 2]<br />

Ziel einer jeden Bauwerksdokumentation<br />

muss es daher sein, die relevanten Informationen<br />

ganzheitlich zu archivieren und<br />

dem Bedarf entsprechend zur Verfügung<br />

zu stellen. Informationsverluste sind zu<br />

vermeiden (Abb. 2).<br />

Derzeitige Dokumentationssysteme sind<br />

durch ihre aufgabenspezifische und proprietäre<br />

Ausrichtung meist ungeeignet,<br />

ganzheitlich und lebenszyklusübergreifend<br />

Bauwerksinformationen <strong>für</strong> eine breite<br />

Nutzerschicht nachvollziehbar darzustellen.<br />

Abb. 2: Verlustfreie Dokumentation in Raumbüchern [1, 2]<br />

Ziel<br />

Viele Informationen, wie beispielsweise<br />

der tatsächlich ausgeführte Verlauf von<br />

Versorgungsleitungen, die in der Bauphase<br />

als nicht dokumentationswürdig erachtet<br />

werden, können Jahre später bei einer<br />

Umbaumaßnahme von besonderer Bedeutung<br />

sein und müssen dann, oft unter<br />

sehr hohem Aufwand, nachträglich ermittelt<br />

werden.<br />

Geeignete Informationen im Lebenszyklus<br />

einer Immobilie zu identifizieren, diese<br />

aufzubereiten und in den folgenden Lebensphasen<br />

bereitzustellen kommt in der<br />

modernen Wissensgesellschaft eine stetig<br />

steigende Bedeutung zu. Das angestrebte<br />

Ziel der Arbeit ist die ganzheitliche Informationserfassung<br />

und Informationsdarstellung<br />

über den gesamten Bauwerkslebenszyklus<br />

in einem intuitiv zu bedienenden<br />

Bauwerksinformationsmodell. Die<br />

erzeugten und archivierten Bauwerksinformationen<br />

sollen durch eine geeignete<br />

visuelle Darstellung einer breiten Nutzerschicht<br />

zugänglich gemacht werden.<br />

Ergebnis<br />

Die Arbeit stellt einen praxisnahen Ansatz<br />

dar, das Produktwissen über das Bauwerk<br />

mit modernen IT-Werkzeugen in einer<br />

intuitiv verständlichen Struktur – als visualisiertes<br />

Raumbuch – im Sinne einer lebenszyklusübergreifendenLangzeitarchi-<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 21

vierung darzustellen. Neu an dem entwickelten<br />

Verfahren ist sowohl die Vorgehensweise<br />

bei der Erfassung als auch bei<br />

der Bereitstellung der Informationen. Vollsphärische<br />

Fotografien, in denen die gesamte<br />

Kameraumgebung in 360° horizontal<br />

und 180° vertikal allgemeinverständlich<br />

dokumentiert ist, werden als zentrale Nutzeroberfläche<br />

der entstehenden Bauwerksdokumentationen<br />

verwendet.<br />

In Form eines visualisierten Raumbuchs<br />

können die baubegleitend erstellten vollsphärischen<br />

Fotografien zu „virtuellen<br />

Abb. 4: Das raumbuchgestützte Dokumentationssystem<br />

Beliebige weiterführende Bauwerksinformationen<br />

wie Pläne, Berichte, Herstellerzulassungen,<br />

Protokolle usw. können in<br />

den vollsphärischen Fotografien direkt mit<br />

ihrem „Entstehungsort“ visuell verknüpft<br />

werden (Abb. 5).<br />

Mit den im Rahmen der Arbeit entwickelten<br />

Softwaresystemen „Raumbuchgestütztes<br />

Berichtswesen“ und „Raumbuchgestützter<br />

Leistungsviewer“ wird<br />

beispielhaft aufgezeigt, wie Bauwerksinformationen<br />

in aufgabenspezifischen Do-<br />

22<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

Begehungen“ des Bauwerks zusammengefasst<br />

werden.<br />

Abb. 3: Vollsphärische Fotografien mit Scannerkamera<br />

kumentationssystemen der Bauphase<br />

ohne erhöhten Aufwand mit einem Raumbuchbezug<br />

versehen und einer Langzeitarchivierung<br />

zugeführt werden können.<br />

Nutzen<br />

Mit dem entwickelten und in der Praxis<br />

erprobten Verfahren ist es möglich, die<br />

verschiedenen Informationen der Planungs-<br />

und Bauphase <strong>für</strong> eine dritte Person<br />

jederzeit nachvollziehbar zu archivieren.<br />

Eine nach dem Verfahren baubegleitend<br />

erstellte visuelle Bestandsdokumen-

tation kann als eine ideale Informationsgrundlage<br />

<strong>für</strong> das folgende Gebäudemanagement<br />

dienen.<br />

Die Informationen der Planungs- und Bauphase<br />

können mit dem entwickelten Verfahren<br />

verlustfrei an die folgende Nutzungsphase<br />

weitergegeben werden.<br />

Abb. 5: Navigation im visualisierten Raumbuch<br />

Literatur<br />

[1] Mehlis: Analyse des Datenentstehungsprozesses<br />

und Entwicklung eines Entscheidungsmodells<br />

<strong>für</strong> eine wirtschaftliche Vorgehensweise<br />

bei der lebenszyklusorientierten Immobiliendatenerfassung<br />

und -pflege, Dissertation, Universität<br />

Leipzig 2005<br />

Die Voraussetzungen zur erfolgreichen<br />

visuellen Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen<br />

sind mit dem entwickelten<br />

Verfahren gegeben. Relevante<br />

Bauwerksinformationen werden <strong>für</strong> eine<br />

breite Nutzerschicht ergonomisch günstig<br />

und intuitiv – denn visuell – erfassbar dargestellt.<br />

[2] Elsebach: Bauwerksinformationsmodelle mit<br />

vollsphärischen Fotografien – Ein Konzept zur<br />

visuellen Langzeitarchivierung von Bauwerksinformationen,<br />

Dissertation, Technische Universität<br />

Darmstadt 2008<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 23

Dipl.-Ing. Ingo Giesa<br />

Kundenorientiertes Prozessmodell <strong>für</strong> den Lebenszyklus<br />

von Immobilien<br />

Ausgangssituation<br />

Seit den neunziger Jahren des vergangenen<br />

Jahrhunderts ist am deutschen Baumarkt<br />

ein immer stärkerer Trend zum Abbau<br />

eigener Kapazitäten bzw. zum Einkauf<br />

von Nachunternehmerleistungen festzustellen.<br />

So konnten sich bestimmte Geschäftsmodelle<br />

(z.B. Projektentwicklung)<br />

und Funktionen (z.B. Projektsteuerung)<br />

erst in diesem Zusammenhang am Markt<br />

etablieren.<br />

Dieser Trend ist auch in den vorgelagerten<br />

sowie nachgelagerten Prozessen im Lebenszyklus<br />

von Immobilien (z.B. kaufmännisches<br />

Gebäudemanagement) zu beobachten<br />

(Abb. 1).<br />

Abb. 1: Lebenszyklusphasen einer typischen Büroimmobilie<br />

Jeder Beteiligte am Lebenszyklus von<br />

Immobilien optimiert im Zuge des kostengetriebenen<br />

Prozessmanagements zuallererst<br />

seine eigene Leistung. Weiterhin<br />

werden in komplexen Projektstrukturen an<br />

den Schnittstellen vor allem eigene Ziele<br />

verfolgt, so dass eine ganzheitliche Optimierung<br />

der Lebenszykluskosten nur sehr<br />

selten gelingt.<br />

In der jüngeren Vergangenheit haben vor<br />

allem drei Entwicklungen dazu beigetragen,<br />

dass die ganzheitliche Betrachtung<br />

der Lebenszykluskosten am deutschen<br />

Baumarkt stetig an Bedeutung gewinnt:<br />

• zunehmende Verbreitung von PPP-<br />

Projekten seit 2003,<br />

24<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

• enorm gestiegene Energiekosten bis<br />

Sommer 2008,<br />

• Etablierung von Zertifizierungsstandards<br />

<strong>für</strong> nachhaltiges Bauen seit <strong>2007</strong>.<br />

Ziele der Arbeit<br />

Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen<br />

dieser Forschungsarbeit die folgenden<br />

Ziele verfolgt:<br />

• Erarbeitung eines Prozessmodells <strong>für</strong><br />

den gesamten Lebenszyklus von Immobilien,<br />

mit dem besonderen Fokus<br />

auf die frühen Projektphasen und die<br />

Interaktion zwischen Kunden und Bauunternehmen.<br />

• Entwicklung von Kundenprofilen vor<br />

dem Hintergrund der jeweiligen Investitionsziele<br />

und der zeitlichen Investitionshorizonte.<br />

• Erarbeitung der unterschiedlichen Kundenanforderungen<br />

hinsichtlich der Teilprozesse<br />

in der Planungs- und Ausführungsphase.<br />

• Kundenorientierte Gestaltung der maßgebenden<br />

Funktionen in Bezug auf<br />

Kompetenzen und Qualifikationen.<br />

Vorgehensweise<br />

Nach einer umfassenden Schwachstellenanalyse<br />

der aktuellen Projektbearbeitung<br />

in verschiedenen Abwicklungsformen verfolgt<br />

diese Forschungsarbeit einen iterativen<br />

Ansatz (Abb. 2).<br />

1. Grundlegende theoretische Modellierung<br />

des kundenorientierten Prozessmodells.<br />

2. Empirische Studien mittels semistrukturierter<br />

Interviews in verwandten<br />

Branchen sowie bei verschiedenen Akteuren<br />

in der Bau- und Immobilienwirtschaft<br />

zur Anreicherung und Validierung<br />

der zuvor entwickelten Prozesselemente.<br />

3. Kontinuierliche Weiterentwicklung des<br />

Prozessmodells und Viabilitätstests in<br />

einem großen deutschen Baukonzern.

Abb. 2: Iterativer Forschungsansatz<br />

Aktuelle Ergebnisse<br />

In drei empirischen Studien, die zeitlich<br />

und inhaltlich miteinander verknüpft sind,<br />

konnten bisher mehr als 60 Interviews mit<br />

Fach- und Führungskräften aus der Bauund<br />

Immobilienwirtschaft, dem Großanlagenbau<br />

sowie der chemischen und pharmazeutischen<br />

Industrie geführt werden.<br />

Die Studie in der Bauindustrie lieferte<br />

wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich der<br />

Schwachstellen in der gegenwärtigen Projektbearbeitung.<br />

Darauf aufbauend konnte eine gezielte<br />

Befragung von Führungskräften im Großanlagenbau<br />

durchgeführt werden, bei der<br />

Vertreter von Kunden und von Kontraktoren<br />

involviert waren. Auf diese Art und<br />

Weise konnten vielfältige Anregungen zur<br />

Gestaltung des kundenorientierten Prozessmodells<br />

generiert werden.<br />

Parallel zur Ausgestaltung dieses Prozessmodells<br />

findet aktuell eine permanente<br />

Überprüfung der Erkenntnisse mittels<br />

einer Befragung von Unternehmen, die im<br />

Lebenszyklus von Immobilien tätig sind,<br />

statt. Dieser universelle Ansatz, bei dem<br />

u.a. die Sichtweisen von Projektentwicklern,<br />

Planern, Investoren, Projektsteuerern,<br />

Bauunternehmen und Facility Managern<br />

integriert werden, bietet die Möglichkeit<br />

zur Gestaltung von umfassend<br />

nachhaltigen Prozessen.<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 25

Dr.-Ing. M.Sc. Nils Hinrichs<br />

Strategien der öffentlichen Hand – Ein kompetenzorientierter Ansatz<br />

aus Sicht des Immobiliencontrollings<br />

Ausgangssituation<br />

Die öffentliche Hand ist einer der größten<br />

Immobilieneigentümer des Landes, ihr<br />

Immobilienportfolio setzt sich aus unterschiedlichen<br />

Liegenschaften zusammen.<br />

Die hiermit verbundenen immobilienbezogenen<br />

Kosten stellen den drittgrößten<br />

Ausgabenblock der öffentlichen Hand dar.<br />

Die Finanznot der Kommunen bewirkt,<br />

dass dringend benötigte Investitionen und<br />

Maßnahmen im Bereich der öffentlichen<br />

Immobilien nicht realisiert werden können.<br />

Dies hat zur Folge, dass die ordnungsgemäße<br />

Erfüllung der kommunalen Aufgaben<br />

– zumindest in Teilen – gefährdet ist.<br />

Die kommunalen Immobilien haben einen<br />

potenziell großen Hebel in Bezug auf eine<br />

Verbesserung der finanziellen Situation<br />

der öffentlichen Hand. Oftmals fehlt es<br />

jedoch an einer strategischen Ausrichtung<br />

des kommunalen Immobilienbestandes, ja<br />

der öffentlichen Hand im Allgemeinen.<br />

Dies lässt sich u.a. auf fehlende Transparenz,<br />

sprich mangelndes Controlling, im<br />

Immobilienmanagement zurückführen. So<br />

ist die Informationsversorgung, aber auch<br />

die Informationsverarbeitung, d.h. das<br />

finanzielle Rechnungswesen und insbesondere<br />

aber das betriebliche Rechnungswesen,<br />

vielerorts unterentwickelt.<br />

Ziel der Arbeit<br />

Es sollte ein Beitrag zur Formulierung von<br />

Strategien <strong>für</strong> die öffentliche Hand und<br />

ihre Immobilien erarbeitet werden.<br />

Hier<strong>für</strong> war zu prüfen, ob entsprechende<br />

Ansätze <strong>für</strong> die öffentliche Hand bereits<br />

formuliert sind und welchen Beitrag diese<br />

ggf. leisten. Soweit notwendig sollte ein<br />

Ansatz aus der Betriebswirtschaftslehre<br />

auf den Bereich der öffentlichen Hand<br />

übertragen werden. Hierbei sind die sich<br />

aus der kommunalen Aufgabenerfüllung<br />

und den Immobilien ergebenden Übertragungskriterien<br />

zu berücksichtigen.<br />

26<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

Im Ergebnis sollte eine Methodik entwickelt<br />

werden, die einen inhaltlichen Erklärungsbeitrag<br />

in Bezug auf die strategische<br />

Ausrichtung der Kommune und ihrer Immobilien<br />

liefern kann.<br />

Als Voraussetzung hier<strong>für</strong> war die Frage zu<br />

beantworten, worauf solche Strategien zu<br />

gründen seien. Ein wichtiges Element<br />

stellen hier die Ziele und Inhalte der kommunalen<br />

Aufgabenerfüllung dar, da sich in<br />

der kommunalen Aufgabe letztlich der<br />

kommunale Immobilienbedarf begründet.<br />

Daher war es ein voraus zu stellendes<br />

Ziel, zunächst die Inhalte der kommunalen<br />

Aufgabenerfüllung genau zu erarbeiten.<br />

Um Strategien quantitativ ausreichend<br />

belegen zu können, ist es zudem wichtig,<br />

dass das kommunale Immobiliencontrolling<br />

weiter ausgebaut wird und es so zu<br />

mehr Transparenz im kommunalen Immobilienmanagement<br />

kommt. Daher sollten<br />

ausgewählte Aspekte des kommunalen<br />

Immobiliencontrollings vertieft diskutiert<br />

werden. In diesem Bereich hat sich insbesondere<br />

auch der praktische Teil der Forschungsarbeit<br />

angesiedelt. So war im<br />

Rahmen einer Beratung der öffentlichen<br />

Hand durch eine praktische Übertragung<br />

an einem konkreten Immobilientyp nachzuweisen,<br />

dass die Prozesskostenrechnung<br />

auf die Immobilien der öffentlichen<br />

Hand sinnvoll Anwendung finden kann.<br />

Forschungsmethodik<br />

In Bezug auf die Forschungsmethodik<br />

wurde u.a. ein modernes Verfahren der<br />

Gemeinkostenumlage, die Prozesskostenrechnung,<br />

aus der Betriebswirtschaftslehre<br />

auf die öffentliche Hand übertragen und<br />

am Beispiel der Immobilie Bürgerhaus<br />

angewandt. Ferner wurde mittels einer<br />

empirischen Vorgehensweise eine Analyse<br />

der Informationsversorgung bei der<br />

öffentlichen Hand durchgeführt. Zur Anwendung<br />

kam hier u.a. das Expertengespräch.<br />

Schließlich wurde der kompetenz-

orientierte Strategieansatz in Bezug auf<br />

die öffentliche Hand diskutiert und übertragen.<br />

Ergebnisse<br />

Es konnte der Zusammenhang zwischen<br />

kommunaler Immobilie und Aufgabenerfüllung<br />

unter Bezugnahme des Begriffs<br />

der kommunalen Einrichtung dargestellt<br />

werden.<br />

Aus Sicht des kommunalen Immobiliencontrollings<br />

konnten zwei wichtige Erkenntnisbeiträge<br />

erarbeitet werden.<br />

(1) Informationsversorgung: In Kooperation<br />

mit einer Kommune mittlerer Größe<br />

konnte die bestehende kommunale Informationsversorgung<br />

unter Zuhilfenahme<br />

von Expertengesprächen analysiert und<br />

Handlungsempfehlungen gegeben werden.<br />

Die hierbei entwickelte Methodik<br />

kann zukünftig bei anderen Einrichtungen<br />

der öffentlichen Hand zur Analyse und<br />

Optimierung der Informationsversorgung<br />

angewendet werden.<br />

(2) Informationsverarbeitung: Die aus der<br />

stationären Industrie stammende Prozesskostenrechnung<br />

konnte in einer Forschungskooperation<br />

beispielhaft am Immobilientyp<br />

Bürgerhaus angewendet werden.<br />

Hiermit wurde der Nachweis der<br />

Anwendbarkeit dieser Methodik in Bezug<br />

auf die öffentliche Verwaltung geführt. Die<br />

Prozesskostenrechnung ermöglicht es<br />

dabei, <strong>für</strong> bisher nicht anzutreffende<br />

Transparenz bei den Kosten und Erlösen<br />

zu sorgen. Kostenverursacher lassen sich<br />

genau identifizieren, externe oder interne<br />

Verrechnungssätze können entsprechend<br />

der zugrunde liegenden Kosten genau<br />

festgelegt werden. Somit leistet die Prozesskostenrechnung<br />

einen Beitrag zu einer<br />

gerechteren Verwendung der von der<br />

Kommune verwalteten finanziellen Mittel.<br />

Darüber hinaus kann die Prozesskostenrechnung<br />

die kommunalen Führungsgremien<br />

bei einer genaueren kostenbasierten<br />

Budgetierung unterstützen.<br />

Im Rahmen der Entwicklung und Übertragung<br />

eines kompetenzbasierten Strategieansatzes<br />

auf die öffentliche Hand wurden<br />

die bestehenden strategischen Ansätze<br />

aus dem Bereich öffentlicher Hand einer<br />

kritischen Diskussion unterzogen. Da<br />

im Besonderen festzustellen war, dass es<br />

an konkreten Methoden zu einer Identifikation<br />

kommunaler Erfolgspotenziale und<br />

Verfahren zu deren Konkretisierung in<br />

Form von Erfolgsfaktoren mangelt, wurde<br />

aus den in der Betriebswirtschaftlehre<br />

anzutreffenden Ansätzen ein kompetenzorientierter<br />

Ansatz gewählt. Als wichtige<br />

Voraussetzung <strong>für</strong> eine erfolgreiche Übertragung<br />

galt es dabei, den Betrachtungsraum<br />

vom kommunalen Immobilienmanagement<br />

auf die gesamte Kommunalverwaltung<br />

zu erweitern. Somit wurde der<br />

vorgeschlagene, kompetenzorientierte<br />

Strategieansatz in Bezug auf seine Eignung<br />

<strong>für</strong> die gesamte öffentliche Hand<br />

diskutiert. Schließlich konnte er auf den<br />

Bereich der öffentlichen Verwaltung übertragen<br />

und in das bestehende Konzept der<br />

KGSt integriert werden.<br />

Unter Zuhilfenahme der vorgestellten Methodik<br />

der Informationsversorgung mittels<br />

Experteninterviews lassen sich dabei die<br />

in der Kommune zur Aufgabenerfüllung<br />

anzutreffenden, notwendigen Kompetenzen<br />

identifizieren. Bei der Bewertung dieser<br />

kommunalen Kompetenzen wird anstelle<br />

der sonst im kompetenzorientierten<br />

Ansatz üblicherweise herangezogenen<br />

Vergleichsgröße der „Marktattraktivität“<br />

die „Aufgabenrelevanz“ als Vergleichsgröße<br />

etabliert und entwickelt. Damit ist<br />

ein Verfahren vorgestellt worden, das es<br />

der öffentlichen Hand ermöglicht, kommunale<br />

Kompetenzen zu identifizieren und<br />

anhand des durch sie geleisteten Beitrags<br />

zur Aufgabenerfüllung zu bewerten.<br />

Der kompetenzorientierte Ansatz betont<br />

dabei die internen, in der Kommune vorhandenen<br />

Fähigkeiten und Ressourcen<br />

sowie die in Eigenleistung erfüllbaren<br />

kommunalen Aufgaben. Die Kompetenzen<br />

der öffentlichen Verwaltung sind somit als<br />

wertsteigernde Faktoren anzusehen. Daher<br />

kann zukünftig und zumindest auf theoretischer<br />

Ebene in Bezug auf die Außendarstellung<br />

der Kommune ebenfalls diskutiert<br />

werden, ob ein Goodwill in der kommunalen<br />

Bilanz anzusetzen ist, der die in<br />

der Kommune vorhandenen Kompetenzen<br />

sowie Informations- und Wissensbestände<br />

monetär erfasst und bewertet.<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong> 27

Dr.-Ing. Falk Huppenbauer<br />

Nachunternehmermanagement<br />

Ausgangssituation<br />

Der zunehmende europäische Wettbewerb,<br />

die steigende Nachfrage nach<br />

Dienstleistungen aber auch die Vernichtung<br />

der eigenen handwerklichen Kompetenz<br />

durch den Einsatz billiger Fremdarbeitskolonnen<br />

bzw. Nachunternehmer<br />

stellt Bauunternehmen vor wichtige Herausforderungen.<br />

Davon ist insbesondere<br />

der Leistungserstellungsprozess der Bauwirtschaft<br />

betroffen, denn dieser ist i.d.R.<br />

mit einem umfangreichen Einsatz von<br />

Nachunternehmern verbunden.<br />

Die gegenwärtige Situation und die Entwicklungstendenzen<br />

gestalten sich wie<br />

folgt:<br />

• Internationalisierung des Wettbewerbs,<br />

• Zunahme von Komplettleistungen,<br />

• zunehmende Komplexität der Projekte,<br />

• Konzentration auf Kernkompetenz bzw.<br />

Spezialisierung,<br />

• Zunahme von Dienstleistungen,<br />

• schwache Ertragslage der Unternehmen<br />

(Rendite),<br />

• Konsolidierung der Baubranche, u.a.<br />

durch zahlreiche Insolvenzen.<br />

Die durch diese Tendenzen verursachten<br />

Probleme wurden u.a. dadurch verstärkt,<br />

dass viele Entscheidungsträger in der<br />

Bauwirtschaft jahrzehntelang der Ansicht<br />

waren, dass keine Notwendigkeit bestünde,<br />

sich mit Unternehmensplanung, Strategie<br />

oder verursachungsgerechter Kalkulation<br />

zu beschäftigen.<br />

Die Bereitschaft sich mit solchen Themen<br />

auseinanderzusetzen hat in den letzten<br />

Jahren zugenommen. Man erkannte, dass<br />

entsprechende Strategien zu entwickeln<br />

sind und dass nur anpassungsfähige, innovative<br />

Unternehmen in der Lage sind,<br />

ihre verlorene Wettbewerbsfähigkeit<br />

rechtzeitig und nachhaltig wiederzugewinnen<br />

und dass nur die Unternehmen am<br />

Markt bestehen, welche sich durch individuelle<br />

Vorgehensweisen am besten an die<br />

sich ändernden Rahmenbedingungen an-<br />

28<br />

<strong><strong>Institut</strong>sbericht</strong> <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Baubetrieb</strong> <strong>2007</strong>-<strong>2009</strong><br />

passen können. Aufgrund der oft schlechten<br />

wirtschaftlichen Situation waren viele<br />

Unternehmen nicht in der Lage der hohen<br />

Umweltdynamik mit entsprechenden<br />

Maßnahmen zu begegnen und ihre Strategie<br />

bzw. ihre Prozesse an die neuen<br />

Herausforderungen anzupassen. Wirth [1]<br />

weist darauf hin, dass Unternehmen, die<br />

sich nicht schnell genug auf die veränderten<br />

Marktverhältnisse einstellen, vom<br />

Markt verschwinden werden. Dies belegt<br />

u.a. auch die hohe Zahl von Insolvenzen<br />

bzw. der Niedergang zahlreicher namhafter<br />

Bauunternehmen. Durch den Wandel<br />

hat sich auch die Struktur der Unternehmen<br />

geändert. Unternehmen, welche sich<br />

geschickt an die Bedingungen anpassen<br />

konnten, können heute gestärkt aus dieser<br />

Krise die zukünftigen Herausforderungen<br />

annehmen.<br />

Die oben genannten Entwicklungstendenzen<br />

haben u.a. auch zu der Entwicklung<br />

des schlüsselfertigen Bauens beigetragen.<br />

Bei der mit dem schlüsselfertigen Bauen<br />

verbundenen Generalunternehmereinsatzform<br />

übernimmt der Auftragnehmer neben<br />

der Kosten-, Termin-, Qualitätsgarantie<br />

auch die Verantwortung <strong>für</strong> die Funktionalität<br />

des Objektes. Verbunden ist diese<br />

Einsatzform mit der Übernahme erhöhter<br />

Risiken <strong>für</strong> den Generalunternehmer. Die<br />

Risiken resultieren einerseits aus der<br />

Marktausrichtung „Schlüsselfertiges Bauen“<br />

und andererseits aus der Übernahme<br />

von Garantien.<br />

Die Entwicklung der Generalunternehmereinsatzform<br />

führt bei Bauunternehmen<br />

meistens zu einer Verringerung ihrer<br />

Wertschöpfungstiefe. Durch den mit der<br />

Generalunternehmereinsatzform verbundenen<br />

Trend zum Outsourcing von Leistungen<br />

stieg auch der Anteil an Nachunternehmerleistungen<br />

kontinuierlich an.<br />

Die mit der Bauwirtschaft verbundene<br />

Auftrags- und Einzelfertigung stellt die<br />

Unternehmen vor große Herausforderun-

gen. So wechseln die Rahmenbedingungen<br />

von Projekt zu Projekt, wie beispielsweise<br />