25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.

25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.

25 Jahre Psychiatrie-Enqute - Aktion Psychisch Kranke e.V.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Reinhard Peukert<br />

n Wie wäre sonst zu erklären, dass nur wenige niedergelassene<br />

Nervenärztinnen von der Abrechnungsmöglichkeit »Gespräch<br />

mit Angehörigen« Gebrauch machen?<br />

n Wie wäre sonst zu erklären, dass in den Gemeindepsychiatrischen<br />

bzw. Psychosozialen Zentren Angebote für Angehörige<br />

nach wie vor Mangelware sind?<br />

n Wie wäre sonst zu erklären, dass Krisendienste – von den Angehörigen<br />

gefordert, seit sie zu sprechen begonnen haben – in<br />

der BRD nur für 5 % der Bevölkerung zur Verfügung stehen?<br />

usw.<br />

These 4: Orientierung auf das Subjekt: Ja – aber müssen es gerade die Angehörigen<br />

sein?<br />

1. Herr Völzke zeigt, dass Subjektorientierung daran gebunden ist,<br />

sich als Subjekt der Versorgung erfahren zu können. Dem ist<br />

nichts hinzuzufügen. Aber: Wir haben den Eindruck, dass dies<br />

im unmittelbaren Umgang mit den Patientinnen/Klientinnen<br />

leichter zu fallen scheint als im Umgang mit uns Angehörigen.<br />

So, wie dem <strong>Psychiatrie</strong>-Erfahrenen als Subjekt begegnet werden<br />

kann bzw. sollte, und nicht als einem (interessanten) Exemplar<br />

einer Diagnosegruppe, so können auch die Angehörigen in<br />

ihrer subjekthaften Einzigartigkeit erfahren werden – statt sie zu<br />

klassifizieren (z.B. als »High Expressed Emotions«- oder »Low<br />

Expressed Emotions«-Familie).<br />

2. Die Interaktionen zwischen Angehörigen, <strong>Psychiatrie</strong>-Erfahrenen<br />

und Professionellen sind nach wie vor von überraschenden<br />

wechselseitigen Zuschreibungen geprägt – so entspricht z.B. das<br />

Bild der Professionellen vom »guten Angehörigen«, dem der Angehörigen<br />

von der »guten Mitarbeiterin«, und das vom »schlechten<br />

Angehörigen«, dem der »schlechten Mitarbeiterin«.<br />

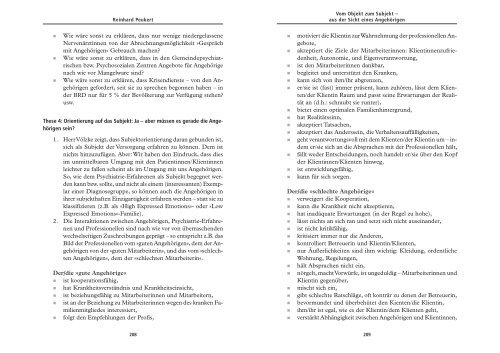

Der/die »gute Angehörige«<br />

n ist kooperationsfähig,<br />

n hat Krankheitsverständnis und Krankheitseinsicht,<br />

n ist beziehungsfähig zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,<br />

n ist an der Beziehung zu Mitarbeiterinnen wegen des kranken Familienmitgliedes<br />

interessiert,<br />

n folgt den Empfehlungen der Profis,<br />

Vom Objekt zum Subjekt –<br />

aus der Sicht eines Angehörigen<br />

208 209<br />

n motiviert die Klientin zur Wahrnehmung der professionellen Angebote,<br />

n akzeptiert die Ziele der Mitarbeiterinnen: Klientinnenzufriedenheit,<br />

Autonomie, und Eigenverantwortung,<br />

n ist den Mitarbeiterinnen dankbar,<br />

n begleitet und unterstützt den <strong>Kranke</strong>n,<br />

n kann sich von ihm/ihr abgrenzen,<br />

n er/sie ist (fast) immer präsent, kann zuhören, lässt dem Klienten/der<br />

Klientin Raum und passt seine Erwartungen der Realität<br />

an (d.h.: schraubt sie runter),<br />

n bietet einen optimalen Familienhintergrund,<br />

n hat Realitätssinn,<br />

n akzeptiert Tatsachen,<br />

n akzeptiert das Anderssein, die Verhaltensauffälligkeiten,<br />

n geht verantwortungsvoll mit dem Klienten/der Klientin um – indem<br />

er/sie sich an die Absprachen mit der Professionellen hält,<br />

n fällt weder Entscheidungen, noch handelt er/sie über den Kopf<br />

der Klientinnen/Klienten hinweg,<br />

n ist entwicklungsfähig,<br />

n kann für sich sorgen.<br />

Der/die »schlechte Angehörige«<br />

n verweigert die Kooperation,<br />

n kann die Krankheit nicht akzeptieren,<br />

n hat inadäquate Erwartungen (in der Regel zu hohe),<br />

n lässt nichts an sich ran und setzt sich nicht auseinander,<br />

n ist nicht kritikfähig,<br />

n kritisiert immer nur die Anderen,<br />

n kontrolliert Betreuerin und Klientin/Klienten,<br />

n nur Äußerlichkeiten sind ihm wichtig: Kleidung, ordentliche<br />

Wohnung, Regelungen,<br />

n hält Absprachen nicht ein,<br />

n nörgelt, macht Vorwürfe, ist ungeduldig – Mitarbeiterinnen und<br />

Klientin gegenüber,<br />

n mischt sich ein,<br />

n gibt schlechte Ratschläge, oft konträr zu denen der Betreuerin,<br />

n bevormundet und überbehütet den Kienten/die Klientin,<br />

n ihm/ihr ist egal, wie es der Klientin/dem Klienten geht,<br />

n verstärkt Abhängigkeit zwischen Angehörigen und Klientinnen,