- Seite 1 und 2: IMPETUS Westafrika Integratives Man

- Seite 3 und 4: IMPETUS Inhaltsverzeichnis Band 1 S

- Seite 5 und 6: Zusammenfassung IMPETUS 1 Zusammenf

- Seite 7: Einleitung IMPETUS 3 I Einleitung D

- Seite 11 und 12: Einleitung IMPETUS 7 hend unverstan

- Seite 13 und 14: Einleitung IMPETUS 9 der Übergabe

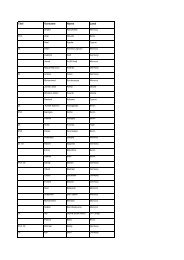

- Seite 15 und 16: Einleitung IMPETUS 11 Tab. I.4.1: Z

- Seite 17 und 18: Einleitung IMPETUS 13 Tab. I.4.2: Z

- Seite 19 und 20: Einleitung IMPETUS 15 phaltiert, da

- Seite 21 und 22: Einleitung IMPETUS 17 zwei einfache

- Seite 23 und 24: Einleitung IMPETUS 19 Gästehaus Al

- Seite 25 und 26: Einleitung IMPETUS 21 Peugeot aufgr

- Seite 27 und 28: Einleitung IMPETUS 23 Größe des b

- Seite 29 und 30: Einleitung IMPETUS 25 Forscher, die

- Seite 31 und 32: Einleitung IMPETUS 27 AMMA AMMA (

- Seite 33 und 34: Einleitung IMPETUS 29 Zum Beispiel

- Seite 35 und 36: Einleitung IMPETUS 31 Abkürzung Er

- Seite 37 und 38: Einleitung IMPETUS 33 in Usbekistan

- Seite 39 und 40: Einleitung IMPETUS 35 Tab. 1.5.2: P

- Seite 41 und 42: Einleitung IMPETUS 37 gestellt werd

- Seite 43 und 44: Methodik IMPETUS II Methodik Aufgru

- Seite 45 und 46: Methodik IMPETUS kette etabliert, i

- Seite 47 und 48: Methodik IMPETUS vielen Forschungsa

- Seite 49 und 50: Methodik IMPETUS entierungsrahmen.

- Seite 51 und 52: Methodik IMPETUS 1 Problemanalyse 2

- Seite 53 und 54: Methodik IMPETUS • Für Marokko b

- Seite 55 und 56: Methodik IMPETUS chender Informatio

- Seite 57 und 58: Methodik IMPETUS II.3 Prinzip der P

- Seite 59 und 60:

Methodik IMPETUS km 2 ) für versch

- Seite 61 und 62:

Methodik IMPETUS Im Endergebnis zei

- Seite 63 und 64:

Methodik IMPETUS (United Nations En

- Seite 65 und 66:

Methodik IMPETUS Capacity Building

- Seite 67 und 68:

Methodik IMPETUS ment“ eine Veran

- Seite 69 und 70:

Methodik IMPETUS Tab. II.4.2: Die P

- Seite 71 und 72:

Methodik IMPETUS In einem weiteren

- Seite 73:

Methodik IMPETUS Tab. II.4.3: Die P

- Seite 76 und 77:

72 IMPETUS Decision Support Systeme

- Seite 78 und 79:

74 IMPETUS Decision Support Systeme

- Seite 80 und 81:

76 IMPETUS Decision Support Systeme

- Seite 82 und 83:

78 IMPETUS Decision Support Systeme

- Seite 84 und 85:

80 Beispiel DSS für den Problemkom

- Seite 86 und 87:

82 IMPETUS Decision Support Systeme

- Seite 88 und 89:

84 IV.1 Benin und seine Themenberei

- Seite 90 und 91:

86 IV.1 Benin und seine Themenberei

- Seite 92 und 93:

88 IMPETUS Problemkomplexe tenzial

- Seite 94 und 95:

90 IMPETUS Problemkomplexe 2. Die f

- Seite 96 und 97:

92 IMPETUS Problemkomplexe Andere M

- Seite 98 und 99:

94 • Nationale und regionale Flä

- Seite 100 und 101:

96 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-E.

- Seite 102 und 103:

98 IMPETUS Problemkomplexe werden.

- Seite 104 und 105:

100 Räumliche Auflösung: Feldskal

- Seite 106 und 107:

102 Transferprodukte IMPETUS Proble

- Seite 108 und 109:

104 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-E

- Seite 110 und 111:

106 Modellierung IMPETUS Problemkom

- Seite 112 und 113:

108 IMPETUS Problemkomplexe Die Abs

- Seite 114 und 115:

110 IMPETUS Problemkomplexe Hinsich

- Seite 116 und 117:

112 IMPETUS Problemkomplexe Wichtig

- Seite 118 und 119:

114 IMPETUS Problemkomplexe • Hyd

- Seite 120 und 121:

116 Transferprodukte IMPETUS Proble

- Seite 122 und 123:

118 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-E

- Seite 124 und 125:

120 Modellierung IMPETUS Problemkom

- Seite 126 und 127:

122 IMPETUS Problemkomplexe wirtsch

- Seite 128 und 129:

124 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-E

- Seite 130 und 131:

126 Bevölkerungswachstum Fernerkun

- Seite 132 und 133:

128 IMPETUS Problemkomplexe sche Ma

- Seite 134 und 135:

130 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-E

- Seite 136 und 137:

132 IMPETUS Problemkomplexe UHP-HRU

- Seite 138 und 139:

134 Szenarieneinbindung IMPETUS Pro

- Seite 140 und 141:

136 IMPETUS Problemkomplexe IV.1.2

- Seite 142 und 143:

138 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-H

- Seite 144 und 145:

140 IMPETUS Problemkomplexe Aquifer

- Seite 146 und 147:

142 • Hydrogeologische Karten •

- Seite 148 und 149:

144 IMPETUS Problemkomplexe sich mi

- Seite 150 und 151:

146 IMPETUS Problemkomplexe • Wie

- Seite 152 und 153:

148 IMPETUS Problemkomplexe einem I

- Seite 154 und 155:

150 IMPETUS Problemkomplexe Wasserv

- Seite 156 und 157:

152 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-H

- Seite 158 und 159:

154 IMPETUS Problemkomplexe sie auf

- Seite 160 und 161:

156 IMPETUS Problemkomplexe So erh

- Seite 162 und 163:

158 IMPETUS Problemkomplexe schnell

- Seite 164 und 165:

160 IMPETUS Problemkomplexe überpr

- Seite 166 und 167:

162 Mitarbeiter Thamm, Judex, Oreka

- Seite 168 und 169:

164 IMPETUS Problemkomplexe Auf der

- Seite 170 und 171:

166 IMPETUS Problemkomplexe Situati

- Seite 172 und 173:

168 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-L

- Seite 174 und 175:

170 Methode Zielgröße Ökosystem

- Seite 176 und 177:

172 Meilensteine IMPETUS Problemkom

- Seite 178 und 179:

174 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-L

- Seite 180 und 181:

176 IMPETUS Problemkomplexe Raumska

- Seite 182 und 183:

178 Methodik IMPETUS Problemkomplex

- Seite 184 und 185:

180 Transferprodukte IMPETUS Proble

- Seite 186 und 187:

182 Landsat Landnutzungs- Klassifiz

- Seite 188 und 189:

184 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-L

- Seite 190 und 191:

186 IMPETUS Problemkomplexe „clea

- Seite 192 und 193:

188 Interventionsszenarien IMPETUS

- Seite 194 und 195:

190 IMPETUS Problemkomplexe PK Be-L

- Seite 196 und 197:

192 Modellierung Struktur von MABFI

- Seite 198 und 199:

194 OUTPUT Daten IMPETUS Problemkom

- Seite 200 und 201:

196 IMPETUS Problemkomplexe IV.1.4

- Seite 202 und 203:

198 IMPETUS Problemkomplexe Stadtvi

- Seite 204 und 205:

200 Transferprodukte IMPETUS Proble

- Seite 206 und 207:

202 IMPETUS Problemkomplexe Die Tri

- Seite 208 und 209:

204 IMPETUS Problemkomplexe Studien

- Seite 210 und 211:

206 IMPETUS Problemkomplexe rations

- Seite 212 und 213:

208 IMPETUS Problemkomplexe qualit

- Seite 214 und 215:

210 IMPETUS Problemkomplexe aus den

- Seite 216 und 217:

212 Mögliche Anwender IMPETUS Prob

- Seite 218 und 219:

214 IMPETUS Problemkomplexe me Bev

- Seite 220 und 221:

216 Responseindikatoren IMPETUS Pro

- Seite 222 und 223:

218 Capacity Building IMPETUS Probl

- Seite 224 und 225:

220 IMPETUS Problemkomplexe zen zu

- Seite 226 und 227:

222 IMPETUS Problemkomplexe Geologi

- Seite 228 und 229:

224 IMPETUS Problemkomplexe Der Lab

- Seite 230 und 231:

226 IV.2 Marokko und seine Themenbe

- Seite 232 und 233:

228 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-E

- Seite 234 und 235:

230 IMPETUS Problemkomplexe gement-

- Seite 236 und 237:

232 IMPETUS Problemkomplexe Datenba

- Seite 238 und 239:

234 IMPETUS Problemkomplexe petente

- Seite 240 und 241:

236 Fragestellung IMPETUS Problemko

- Seite 242 und 243:

238 IMPETUS Problemkomplexe Abb. IV

- Seite 244 und 245:

240 Szenarieneinbindung IMPETUS Pro

- Seite 246 und 247:

242 Transferprodukte IMPETUS Proble

- Seite 248 und 249:

244 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-E

- Seite 250 und 251:

246 Zielsetzung IMPETUS Problemkomp

- Seite 252 und 253:

248 Responseindikatoren IMPETUS Pro

- Seite 254 und 255:

250 IMPETUS Problemkomplexe • Dur

- Seite 256 und 257:

252 IMPETUS Problemkomplexe IV.2.2

- Seite 258 und 259:

254 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-H

- Seite 260 und 261:

256 Kurzbeschreibung der Einzelmode

- Seite 262 und 263:

258 Responseindikatoren IMPETUS Pro

- Seite 264 und 265:

260 Transferprodukte IMPETUS Proble

- Seite 266 und 267:

262 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-H

- Seite 268 und 269:

264 IMPETUS Problemkomplexe Zunäch

- Seite 270 und 271:

266 Responseindikatoren IMPETUS Pro

- Seite 272 und 273:

268 Dabei ergeben sich folgende mö

- Seite 274 und 275:

270 IMPETUS Problemkomplexe • Mö

- Seite 276 und 277:

272 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-H

- Seite 278 und 279:

274 Methodik MODIS snowmap IMPETUS

- Seite 280 und 281:

276 OUTPUT Daten IMPETUS Problemkom

- Seite 282 und 283:

278 Capacity Building IMPETUS Probl

- Seite 284 und 285:

280 Mitarbeiter K. Born, N. N. (Met

- Seite 286 und 287:

282 Responseindikatoren • Füllst

- Seite 288 und 289:

284 Stand der bisherigen Arbeiten I

- Seite 290 und 291:

286 Mitarbeiter IMPETUS Problemkomp

- Seite 292 und 293:

288 IMPETUS Problemkomplexe gefasst

- Seite 294 und 295:

290 IMPETUS Problemkomplexe sikalis

- Seite 296 und 297:

292 IMPETUS Problemkomplexe den umg

- Seite 298 und 299:

294 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-L

- Seite 300 und 301:

296 Modellierung Blockdiagramm IMPE

- Seite 302 und 303:

298 IMPETUS Problemkomplexe • phy

- Seite 304 und 305:

300 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-L

- Seite 306 und 307:

302 Mitarbeiter Finckh, Poete, Roth

- Seite 308 und 309:

304 IMPETUS Problemkomplexe • Als

- Seite 310 und 311:

306 IMPETUS Problemkomplexe • tä

- Seite 312 und 313:

308 IMPETUS Problemkomplexe Bis Mai

- Seite 314 und 315:

310 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-L

- Seite 316 und 317:

312 IMPETUS Problemkomplexe Der PK

- Seite 318 und 319:

314 IMPETUS Problemkomplexe 2008/9

- Seite 320 und 321:

316 IV.2.4 Themenbereich: Gesellsch

- Seite 322 und 323:

318 IMPETUS Problemkomplexe turelle

- Seite 324 und 325:

320 Methodik IMPETUS Problemkomplex

- Seite 326 und 327:

322 IMPETUS Problemkomplexe Sommer/

- Seite 328 und 329:

324 IMPETUS Problemkomplexe PK Ma-G

- Seite 330 und 331:

326 Methodik IMPETUS Problemkomplex

- Seite 332 und 333:

328 Szenarieneinbindung IMPETUS Pro

- Seite 335:

V Darstellung der Teilprojekte IMPE

- Seite 339 und 340:

Teilprojekt AB1 IMPETUS Dachprojekt

- Seite 341 und 342:

Teilprojekt AB1 IMPETUS ECHAM5 gete

- Seite 343 und 344:

Teilprojekt AB1 IMPETUS Modellexper

- Seite 345 und 346:

Teilprojekt AB1 IMPETUS (1984) zu d

- Seite 347 und 348:

Teilprojekt AB1 IMPETUS ECHAM5-Mode

- Seite 349 und 350:

Teilprojekt AB1 IMPETUS (2) Obwohl

- Seite 351 und 352:

Teilprojekt AB1 IMPETUS graphische

- Seite 353 und 354:

Teilprojekt AB1 IMPETUS ständnis u

- Seite 355 und 356:

Teilprojekt AB1 IMPETUS ⇒ Sondier

- Seite 357 und 358:

Teilprojekt AB1 IMPETUS Tabelle der

- Seite 359:

Teilprojekt AB1 IMPETUS Veröffentl

- Seite 362 und 363:

358 IMPETUS Teilprojekt A1 mens die

- Seite 364 und 365:

360 IMPETUS Teilprojekt A1 chen Rol

- Seite 366 und 367:

362 IMPETUS Teilprojekt A1 rationsv

- Seite 368 und 369:

364 IMPETUS Teilprojekt A1 Regional

- Seite 370 und 371:

366 IMPETUS Teilprojekt A1 optimier

- Seite 372 und 373:

368 IMPETUS Teilprojekt A1 hergeste

- Seite 374 und 375:

370 IMPETUS Teilprojekt A1 ⇒ Bere

- Seite 376 und 377:

372 IMPETUS Teilprojekt A1 Schulung

- Seite 378 und 379:

374 SHK „Modellierung FOOT3DK“

- Seite 380 und 381:

376 Im Text zitierte Literatur IMPE

- Seite 383 und 384:

Teilprojekt A2 IMPETUS Teilprojekt

- Seite 385 und 386:

Teilprojekt A2 IMPETUS rückt immer

- Seite 387 und 388:

Teilprojekt A2 IMPETUS tenzials der

- Seite 389 und 390:

Teilprojekt A2 IMPETUS Hydrologie,

- Seite 391 und 392:

Teilprojekt A2 IMPETUS nalen Maßst

- Seite 393 und 394:

Teilprojekt A2 IMPETUS In Abstimmun

- Seite 395 und 396:

Teilprojekt A2 IMPETUS 1. Jahr (ab

- Seite 397 und 398:

Teilprojekt A2 IMPETUS 4. Jahr (bis

- Seite 399 und 400:

Teilprojekt A2 IMPETUS SHK „Hydro

- Seite 401 und 402:

Teilprojekt A2 IMPETUS Diersch, H.J

- Seite 403 und 404:

Teilprojekt A2 IMPETUS Busche, H. (

- Seite 405 und 406:

Teilprojekt A3 IMPETUS Teilprojekt

- Seite 407 und 408:

Teilprojekt A3 IMPETUS Nährstoffkr

- Seite 409 und 410:

Teilprojekt A3 IMPETUS hänge sind

- Seite 411 und 412:

Teilprojekt A3 IMPETUS gestellungen

- Seite 413 und 414:

Teilprojekt A3 IMPETUS Demographisc

- Seite 415 und 416:

Teilprojekt A3 IMPETUS timierung de

- Seite 417 und 418:

Teilprojekt A3 IMPETUS getation, Mo

- Seite 419 und 420:

Teilprojekt A3 IMPETUS nomisch von

- Seite 421 und 422:

Teilprojekt A3 IMPETUS ⇒ Weiteren

- Seite 423 und 424:

Teilprojekt A3 IMPETUS 2. Jahr (200

- Seite 425 und 426:

Teilprojekt A3 IMPETUS Arbeitsschwe

- Seite 427 und 428:

Teilprojekt A3 IMPETUS soll: Statis

- Seite 429 und 430:

Teilprojekt A3 IMPETUS Im Text ziti

- Seite 431 und 432:

Teilprojekt A3 IMPETUS Parker, D.C.

- Seite 433:

Teilprojekt A3 IMPETUS Schmidt, M.;

- Seite 436 und 437:

432 IMPETUS Teilprojekt A4 gem Verh

- Seite 438 und 439:

434 IMPETUS Teilprojekt A4 punkt de

- Seite 440 und 441:

436 IMPETUS Teilprojekt A4 im Berei

- Seite 442 und 443:

438 IMPETUS Teilprojekt A4 mens fü

- Seite 444 und 445:

440 IMPETUS Teilprojekt A4 • Die

- Seite 446 und 447:

442 Bearbeiter „Agrarsektormodell

- Seite 448 und 449:

444 IMPETUS Teilprojekt A4 Zu Begin

- Seite 450 und 451:

446 SHK „Ökovolumen“ IMPETUS T

- Seite 452 und 453:

448 IMPETUS Teilprojekt A4 Gruber,

- Seite 454 und 455:

450 IMPETUS Teilprojekt A5 auch im

- Seite 456 und 457:

452 IMPETUS Teilprojekt A5 onsmaßn

- Seite 458 und 459:

454 IMPETUS Teilprojekt A5 Ein wese

- Seite 460 und 461:

456 IMPETUS Teilprojekt A5 dik soll

- Seite 462 und 463:

458 IMPETUS Teilprojekt A5 zur Verf

- Seite 464 und 465:

460 PK Be-G.5 IMPETUS Teilprojekt A

- Seite 466 und 467:

462 IMPETUS Teilprojekt A5 => Umwan

- Seite 468 und 469:

464 IMPETUS Teilprojekt A5 => Benin

- Seite 470 und 471:

466 IMPETUS Teilprojekt A5 => Benin

- Seite 472 und 473:

468 IMPETUS Teilprojekt A5 ⇒ Konz

- Seite 474 und 475:

470 IMPETUS Teilprojekt A5 ⇒ Antr

- Seite 476 und 477:

472 IMPETUS Teilprojekt A5 ⇒ Lehr

- Seite 478 und 479:

474 IMPETUS Teilprojekt A5 ⇒ Anal

- Seite 480 und 481:

476 SHK „Kompetenztransfer auf lo

- Seite 482 und 483:

478 IMPETUS Teilprojekt A5 Tabelle

- Seite 484 und 485:

480 IMPETUS Teilprojekt A5 Hadjer,

- Seite 487 und 488:

Teilprojekt AB1 IMPETUS Dachprojekt

- Seite 489:

Teilprojekt AB1 IMPETUS der Langfri

- Seite 492 und 493:

488 IMPETUS Teilprojekt B1 zeugen d

- Seite 494 und 495:

490 IMPETUS Teilprojekt B1 birges i

- Seite 496 und 497:

492 IMPETUS Teilprojekt B1 Die Erge

- Seite 498 und 499:

494 IMPETUS Teilprojekt B1 Ma-H.5),

- Seite 500 und 501:

496 IMPETUS Teilprojekt B1 befasst

- Seite 502 und 503:

498 IMPETUS Teilprojekt B1 re, IPV

- Seite 504 und 505:

500 IMPETUS Teilprojekt B1 tendaten

- Seite 506 und 507:

502 IMPETUS Teilprojekt B1 ⇒ Anal

- Seite 508 und 509:

504 IMPETUS Teilprojekt B1 Tabelle

- Seite 511 und 512:

Teilprojekt B2 IMPETUS Teilprojekt

- Seite 513 und 514:

Teilprojekt B2 IMPETUS fahr von Hoc

- Seite 515 und 516:

Teilprojekt B2 IMPETUS Der großen

- Seite 517 und 518:

Teilprojekt B2 IMPETUS Regel punktu

- Seite 519 und 520:

Teilprojekt B2 IMPETUS zentralen Ho

- Seite 521 und 522:

Teilprojekt B2 IMPETUS IMPETUS-Mess

- Seite 523 und 524:

Teilprojekt B2 IMPETUS Stellenbesch

- Seite 525 und 526:

Teilprojekt B2 IMPETUS messwer-te m

- Seite 527 und 528:

Teilprojekt B2 IMPETUS Bearbeiter

- Seite 529 und 530:

Teilprojekt B2 IMPETUS tergrundes,

- Seite 531 und 532:

Teilprojekt B2 IMPETUS 4. Jahr (bis

- Seite 533 und 534:

Teilprojekt B2 IMPETUS DVWK [Hrsg.]

- Seite 535:

Teilprojekt B2 IMPETUS Schulz, O.:

- Seite 538 und 539:

534 IMPETUS Teilprojekt B3 dungspro

- Seite 540 und 541:

536 Weiterentwicklung im Stand der

- Seite 542 und 543:

538 IMPETUS Teilprojekt B3 decompos

- Seite 544 und 545:

540 IMPETUS Teilprojekt B3 soziale

- Seite 546 und 547:

542 IMPETUS Teilprojekt B3 können,

- Seite 548 und 549:

544 IMPETUS Teilprojekt B3 den. Das

- Seite 550 und 551:

546 Manfred Finckh IMPETUS Teilproj

- Seite 552 und 553:

548 1. Jahr (ab 1. Mai 2006) IMPETU

- Seite 554 und 555:

550 IMPETUS Teilprojekt B3 2. Jahr

- Seite 556 und 557:

552 IMPETUS Teilprojekt B3 Drâa zu

- Seite 558 und 559:

554 Bearbeiter „Ertragsmodellieru

- Seite 560 und 561:

556 IMPETUS Teilprojekt B3 Anwender

- Seite 562 und 563:

558 Im Text zitierte Literatur IMPE

- Seite 564 und 565:

560 IMPETUS Teilprojekt B3 Oldeland

- Seite 566 und 567:

562 IMPETUS Teilprojekt B4 chen Tei

- Seite 568 und 569:

564 IMPETUS Teilprojekt B4 bisher g

- Seite 570 und 571:

566 IMPETUS Teilprojekt B4 des „C

- Seite 572 und 573:

568 IMPETUS Teilprojekt B4 Ma-E.3 m

- Seite 575 und 576:

Teilprojekt B5 IMPETUS Teilprojekt

- Seite 577 und 578:

Teilprojekt B5 IMPETUS cenbelastung

- Seite 579 und 580:

Teilprojekt B5 IMPETUS Betreibung d

- Seite 581 und 582:

Teilprojekt B5 IMPETUS zialwissensc

- Seite 583 und 584:

Teilprojekt B5 IMPETUS die zu den A

- Seite 585 und 586:

Teilprojekt B5 IMPETUS IMPETUS und

- Seite 587 und 588:

Teilprojekt B5 IMPETUS schen Kontex

- Seite 589 und 590:

Teilprojekt B5 IMPETUS Bearbeiter

- Seite 591 und 592:

Teilprojekt B5 IMPETUS Tabelle der

- Seite 593:

IMPETUS Projektbereich C Koordinati

- Seite 596 und 597:

592 IMPETUS Teilprojekt C1 Koordini

- Seite 598 und 599:

594 IMPETUS Teilprojekt C1 tungen,

- Seite 600 und 601:

596 Feldforschung IMPETUS Teilproje

- Seite 602 und 603:

598 Tab.: Ständige Mitglieder des

- Seite 604 und 605:

600 IMPETUS Teilprojekt C2 ralen Da

- Seite 606 und 607:

602 IMPETUS Teilprojekt C2 In Kapit

- Seite 608 und 609:

604 Internet IMPETUS Teilprojekt C2

- Seite 610 und 611:

606 IMPETUS Teilprojekt C2 Da es si

- Seite 612 und 613:

608 IMPETUS Teilprojekt C2 gehenswe

- Seite 614 und 615:

610 IMPETUS Teilprojekt C2 spricht

- Seite 616 und 617:

612 IMPETUS Teilprojekt C2 die Teil

- Seite 618 und 619:

614 IMPETUS Teilprojekt C2 2. Jahr

- Seite 620 und 621:

616 Bearbeiter „Datenbanken / Int

- Seite 622 und 623:

618 SHK „Fortführung der Digital

- Seite 624 und 625:

620 Landnutzung PK Be-L.1 PK Be-L.2

- Seite 626 und 627:

622 IMPETUS Planungshilfen VI.2 Zuo

- Seite 628 und 629:

624 Anhang Allgemeine Szenarien (Ch

- Seite 630 und 631:

626 IMPETUS Anhang Produktpalette.

- Seite 632 und 633:

628 IMPETUS Anhang sorgungslage. De

- Seite 634 und 635:

630 IMPETUS Anhang handels nach Lom

- Seite 636 und 637:

632 IMPETUS Anhang reduzieren die F

- Seite 638 und 639:

634 IMPETUS Anhang Intensivierung d

- Seite 640 und 641:

636 Marokko IMPETUS Anhang Tab.: Ch

- Seite 642 und 643:

638 IMPETUS Anhang ist es uninteres

- Seite 644 und 645:

640 IMPETUS Anhang und dem Süden.

- Seite 646 und 647:

642 IMPETUS Anhang Storyline für d

- Seite 648 und 649:

644 Entwicklung im Agrarsektor IMPE

- Seite 650 und 651:

646 IMPETUS Anhang Im Hohen Atlas k

- Seite 652 und 653:

648 IMPETUS Anhang Die Subsistenzla

- Seite 654 und 655:

650 IMPETUS Anhang Zentren weiter a

- Seite 656 und 657:

652 IMPETUS Anhang bis 2025 durch e

- Seite 658 und 659:

654 Marokko Tab.: Charakteristika d

- Seite 660 und 661:

656 IMPETUS Anhang schlag von 31,9