Weiße Schönheiten 96 Westphal Architekten, Bremen Die Schweiz ...

Weiße Schönheiten 96 Westphal Architekten, Bremen Die Schweiz ...

Weiße Schönheiten 96 Westphal Architekten, Bremen Die Schweiz ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Hyggelig und ein bisschen mehr<br />

Carsten Lorenzen, Kopenhagen/Berlin<br />

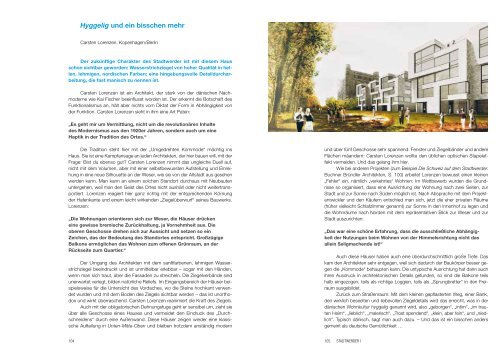

Der zukünftige Charakter des Stadtwerder ist mit diesem Haus<br />

schon sichtbar geworden: Wasserstrichziegel von hoher Qualität in hellen,<br />

lehmigen, nordischen farben; eine hingebungsvolle Detaildurcharbeitung,<br />

die fast manisch zu nennen ist.<br />

Carsten Lorenzen ist ein Architekt, der stark von der dänischen Nachmoderne<br />

wie Kai Fischer beeinflusst worden ist. Der erkennt die Botschaft des<br />

Funktionalismus an, hält aber nichts vom Diktat der Form in Abhängigkeit von<br />

der Funktion. Carsten Lorenzen sieht in ihm eine Art Paten:<br />

„Es geht mir um Vermittlung, nicht um die revolutionären Inhalte<br />

des modernismus aus den 1920er Jahren, sondern auch um eine<br />

Haptik in der Tradition des ortes.“<br />

<strong>Die</strong> Tradition steht hier mit der „Umgedrehten Kommode“ mächtig ins<br />

Haus. Sie ist eine Kampfansage an jeden <strong>Architekten</strong>, der hier bauen will, mit der<br />

Frage: Bist du ebenso gut? Carsten Lorenzen nimmt das ungleiche Duell auf,<br />

nicht mit dem Volumen, aber mit einer selbstbewussten Aufstellung und Einreihung<br />

in eine neue Silhouette an der Weser, wie sie von der Altstadt aus gesehen<br />

werden kann. Man kann an einem solchen Standort durchaus mit Neubauten<br />

untergehen, weil man den Geist des Ortes nicht aushält oder nicht weitertransportiert.<br />

Lorenzen reagiert hier ganz richtig mit der entsprechenden Körnung<br />

der Hafenkante und einem leicht wirkenden „Ziegelüberwurf“ seines Bauwerks.<br />

Lorenzen:<br />

„<strong>Die</strong> Wohnungen orientieren sich zur Weser, die Häuser drücken<br />

eine gewisse bremische zurückhaltung, ja Vornehmheit aus. <strong>Die</strong><br />

oberen geschosse drehen sich zur Aussicht und setzen so ein<br />

zeichen, das der Bedeutung des Standortes entspricht. großzügige<br />

Balkone ermöglichen das Wohnen zum offenen grünraum, an der<br />

Rückseite zum Quartier.“<br />

Der Umgang des <strong>Architekten</strong> mit dem sanftfarbenen, lehmigen Wasserstrichziegel<br />

beeindruckt und ist unmittelbar erlebbar – sogar mit den Händen,<br />

wenn man sich traut, über die Fassaden zu streicheln. <strong>Die</strong> Ziegelverbände sind<br />

unerwartet verlegt, bilden natürliche Reliefs. Im Eingangsbereich der Häuser beispielsweise<br />

für die Untersicht des Vordaches, wo die Steine hochkant verwendet<br />

wurden und mit dem Boden des Ziegels sichtbar werden – das ist unorthodox<br />

und wirkt überraschend. Carsten Lorenzen reanimiert die Kraft des Ziegels.<br />

Auch mit der obligatorischen Dehnungsfuge geht er sensibel um, zieht sie<br />

über alle Geschosse eines Hauses und vermeidet den Eindruck des „Durchschneidens“<br />

durch eine Außenwand. <strong>Die</strong>se Häuser zeigen wieder eine klassische<br />

Aufteilung in Unten-Mitte-Oben und bleiben trotzdem anständig modern<br />

104 105 STADTWERDER i<br />

und über fünf Geschosse sehr spannend: Fenster und Ziegelbänder und andere<br />

Flächen mäandern: Carsten Lorenzen wollte den üblichen optischen Stapeleffekt<br />

vermeiden. Und das gelang ihm hier.<br />

Wie bei anderen Projekten (zum Beispiel <strong>Die</strong> <strong>Schweiz</strong> auf dem Stadtwerder.<br />

Buchner Bründler <strong>Architekten</strong>, S. 100) arbeitet Lorenzen bewusst einen kleinen<br />

„Fehler“ ein, nämlich „verkehrtes“ Wohnen: Im Wettbewerb wurden die Grundrisse<br />

so organisiert, dass eine Ausrichtung der Wohnung nach zwei Seiten, zur<br />

Stadt und zur Sonne nach Süden möglich ist. Nach Absprache mit dem Projektentwickler<br />

und den Käufern entschied man sich, jetzt die eher privaten Räume<br />

(früher vielleicht Schlafzimmer genannt) zur Sonne in den Innenhof zu legen und<br />

die Wohnräume nach Norden mit dem repräsentativen Blick zur Weser und zur<br />

Stadt auszurichten:<br />

„Das war eine schöne Erfahrung, dass die ausschließliche Abhängigkeit<br />

der nutzungen beim Wohnen von der Himmelsrichtung nicht das<br />

allein Seligmachende ist!“<br />

Auch diese Häuser haben auch eine überdurchschnittlich große Tiefe. Das<br />

kam den <strong>Architekten</strong> sehr entgegen, weil sich dadurch der Baukörper besser gegen<br />

die „Kommode“ behaupten kann. <strong>Die</strong> untypische Ausrichtung hat dann auch<br />

ihren Ausdruck in architektonischen Details gefunden, so sind die Balkone teils<br />

halb eingezogen, teils als richtige Loggien, teils als „Sprungbretter“ in den Freiraum<br />

ausgebildet.<br />

Zurück zum Straßenraum: Mit dem kleinen gepflasterten Weg, einer Bank,<br />

den wirklich beseelten und liebevollen Ziegeldetails wird das erreicht, was in der<br />

dänischen Wohnkultur hyggelig genannt wird, also „geborgen“, „intim“, „im trauten<br />

Heim“, „lieblich“, „malerisch“, „Trost spendend“, „klein, aber fein“, und „niedlich“.<br />

Typisch dänisch, sagt man auch dazu. – Und das ist ein bisschen anders<br />

gemeint als deutsche Gemütlichkeit …