Evaluation der Sozialpädagogischen Diagnose-Tabellen ...

Evaluation der Sozialpädagogischen Diagnose-Tabellen ...

Evaluation der Sozialpädagogischen Diagnose-Tabellen ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

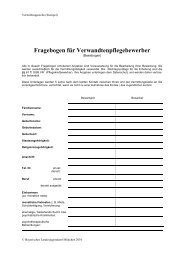

Anfang eines jedweden Fallverlaufs eine Feststellung <strong>der</strong> Leistungsvoraussetzungen zu stehen<br />

habe, we<strong>der</strong> strukturell noch fallbezogen noch verfahrenskulturell ein Präjudiz in Richtung<br />

einer bestimmten Hilfeart bestehen darf, ehe die Bedarfssituation grundsätzlich umschrieben<br />

ist, hat sich in <strong>der</strong> Praxis als nur bedingt realistisch erwiesen. So haben viele<br />

Jugendämter Fachdienste für die Vollzeitpflege, die nach eigenen Logiken handeln, die parallel<br />

zu den Zuweisungspraxen <strong>der</strong> Bezirkssozialarbeit stehen. Die Folge war, dass in puncto<br />

§ 33 keine größere Zellbesetzung zustande kommen konnte, da dieses Grundproblem<br />

durch eine Nachsteuerung nur bedingt kompensiert werden konnte. Zudem wurde bspw. die<br />

Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII ganz herausgenommen, da hier in den Jugendämtern<br />

in <strong>der</strong> Regel keine Hilfeplanung durchgeführt wird.<br />

Im Sinne möglichst differenzierter Auswertungen mussten daher alternative Herangehensweisen<br />

in Erwägung gezogen werden: Neben <strong>der</strong>, grundsätzlich immer möglichen, verallgemeinerten<br />

einfaktoriellen Analyse des Einflusses <strong>der</strong> Untersuchungsgruppe wurden daher,<br />

soweit es im Sinne <strong>der</strong> einzelnen Fragestellungen angebracht bzw. ergiebig war, auf zweifaktorieller<br />

Ebene zum einen die oben genannten Hilfen mit hinreichen<strong>der</strong> Zellbesetzung<br />

einer separaten Analyse unterzogen. Damit reduziert sich das ursprünglich angestrebte Design<br />

auf eine 2 x 4-Matrix. Des Weiteren erschien die Zusammenlegung einzelner Zellen im<br />

Sinne <strong>der</strong> in Abbildung 2 dargestellten familienunterstützenden, -ergänzenden und -ersetzenden<br />

Hilfetypen als fruchtbar. Da hierbei keine Angebotsbereiche <strong>der</strong> erzieherischen<br />

Hilfen ausgeschlossen werden müssen, wird im Zuge dieses Untersuchungsstranges auch<br />

<strong>der</strong> Gesamtstichprobenumfang nicht unnötig „ausgedünnt“.<br />

Da es sich bei allen drei dargestellten Modellen bzw. Ansätzen prinzipiell um Vergröberungen<br />

des Ausgangsmodells handelt, entsteht <strong>der</strong> in gewisser Weise paradoxe, studientechnisch<br />

aber eigentlich positiv zu beurteilende Nebeneffekt, dass entsprechend <strong>der</strong> neuen Zellzuweisungen<br />

nunmehr noch etwas feinere Effektunterschiede, im Effektgrößenbereich ab<br />

0,15 bzw. 0,2, nachweisbar sind.<br />

Die statistischen Analysen erfolgten in <strong>der</strong> Regel mithilfe von Varianzanalysen bzw. sogenannten<br />

ANOVAs (s. auch Bortz, 2005; Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 2006). War es<br />

notwendig, bei bestimmten Fragestellungen hiervon abweichende Verfahren zu adaptieren,<br />

ist dies in den jeweiligen Abschnitten <strong>der</strong> Ergebnisbeschreibung entsprechend gekennzeichnet.<br />

Zudem sind dort jeweils auch die den einzelnen statistischen Tests zugrunde liegenden<br />

Irrtumswahrscheinlichkeiten bzw. „p-Werte“ ausgewiesen.<br />

Die Varianzanalyse wurde speziell auch deswegen gewählt, weil das Verfahren relativ robust<br />

bzw. unempfindlich gegenüber den Verletzungen seiner Anwendungsvoraussetzungen ist.<br />

Dies betrifft sowohl die Prämissen <strong>der</strong> Normalverteiltheit <strong>der</strong> Rohwerte als auch <strong>der</strong> Homogenität<br />

<strong>der</strong> Varianzen. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, führt dies eher dazu, dass<br />

die Nullhypothese angenommen wird. Das Verfahren „gaukelt“ dem Untersucher somit selbst<br />

bei unsachgemäßer Anwendung in <strong>der</strong> Regel nicht das Vorhandensein von Effekten vor, die<br />

es in Wirklichkeit gar nicht gibt (sogenannter „Alpha-Fehler“). Zwar steigt unter diesen Bedingungen<br />

das statistische Risiko für den sogenannten „Beta-Fehler“, also dass etwa anhand<br />

<strong>der</strong> Stichprobenziehung den <strong>Diagnose</strong>-<strong>Tabellen</strong> keine Effekte gegenüber <strong>der</strong> Vergleichsgruppe<br />

beigemessen werden, die in <strong>der</strong> Population aber tatsächlich vorhanden sind, dieses<br />

Risiko ist allerdings eher tolerierbar als Fehler <strong>der</strong> ersten Art, da hier zumindest niemand<br />

dazu verleitet wird, einen großen Implementierungsaufwand für ein Verfahren zu betreiben,<br />

dass praktisch gar keine Vorteile bringt o<strong>der</strong> sogar kontraproduktiv wäre.<br />

30