Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Nehmen wir ein ganz berühmtes Bild, Dürers Selbstbildnis<br />

von 1500. Alte Pinakothek. Christusähnliche Frontalität,<br />

Sockelartige Halbfigur, starke Geometrisierung, feierlicher<br />

Blick, idealisierte Gesichtszüge, Inschriften usw. Dazu kann<br />

man auch verschiedene kommunikationstheoretische Aspekte<br />

untersuchen. Einmal im Bild selber: Worauf nimmt das Bild in<br />

seiner Aufmachung, in seiner Konstruktion Bezug? Das eben<br />

ist auch Kommunikation: eine Verbindung, ein Austausch, ein<br />

Abgleichen mit Vorbildern. Da kommt man auf die Ikone, auf<br />

das Christusbild, auf Theorien wie man Jesus Christus im<br />

Leben und im Sterben ähnlich werden soll (›Imitatio Christi‹).<br />

Ein weiterer kommunikationstheoretischer Aspekt bestünde<br />

darin zu fragen: Wen sollte dieses Bild erreichen? Mit wem<br />

sollte es ›kommunizieren‹? Was war das für ein Publikum, an<br />

das Dürer möglicherweise gedacht hat, als er sich selber, im<br />

Selbstbildnis zum Modell für Schönheit und Schöpferkraft<br />

aufgestellt hat? Denkt er da an die Patrizier seiner Stadt, denkt<br />

er an andere Künstler, die ihn besucht haben, mit denen er<br />

Austausch hatte? Wer war sein Publikum?<br />

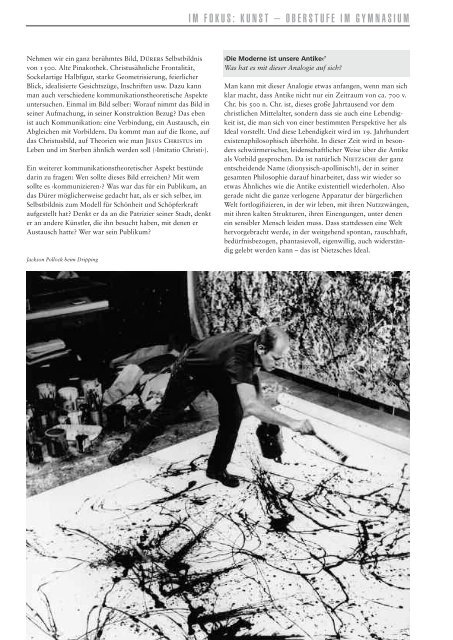

Jackson Pollock beim Dripping<br />

<strong>BDK</strong> <strong>INFO</strong> <strong>14</strong>/2010<br />

I M F O K U S : K U N S T – O B E R S T U F E I M G Y M N A S I U M<br />

41<br />

›Die Moderne ist unsere Antike‹ 7<br />

Was hat es mit dieser Analogie auf sich?<br />

Man kann mit dieser Analogie etwas anfangen, wenn man sich<br />

klar macht, dass Antike nicht nur ein Zeitraum von ca. 700 v.<br />

Chr. bis 500 n. Chr. ist, dieses große Jahrtausend vor dem<br />

christlichen Mittelalter, sondern dass sie auch eine Lebendigkeit<br />

ist, die man sich von einer bestimmten Perspektive her als<br />

Ideal vorstellt. Und diese Lebendigkeit wird im 19. Jahrhundert<br />

existenzphilosophisch überhöht. In dieser Zeit wird in besonders<br />

schwärmerischer, leidenschaftlicher Weise über die Antike<br />

als Vorbild gesprochen. Da ist natürlich Nietzsche der ganz<br />

entscheidende Name (dionysisch-apollinisch!), der in seiner<br />

gesamten Philosophie darauf hinarbeitet, dass wir wieder so<br />

etwas Ähnliches wie die Antike existentiell wiederholen. Also<br />

gerade nicht die ganze verlogene Apparatur der bürgerlichen<br />

Welt fortlogifizieren, in der wir leben, mit ihren Nutzzwängen,<br />

mit ihren kalten Strukturen, ihren Einengungen, unter denen<br />

ein sensibler Mensch leiden muss. Dass stattdessen eine Welt<br />

hervorgebracht werde, in der weitgehend spontan, rauschhaft,<br />

bedürfnisbezogen, phantasievoll, eigenwillig, auch widerständig<br />

gelebt werden kann – das ist Nietzsches Ideal.