PDF-File

PDF-File

PDF-File

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

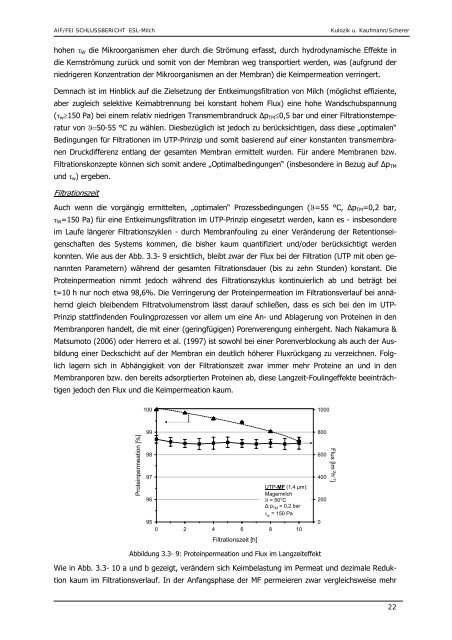

AIF/FEI SCHLUSSBERICHT ESL-MilchKulozik u. Kaufmann/Schererhohen τ W die Mikroorganismen eher durch die Strömung erfasst, durch hydrodynamische Effekte indie Kernströmung zurück und somit von der Membran weg transportiert werden, was (aufgrund derniedrigeren Konzentration der Mikroorganismen an der Membran) die Keimpermeation verringert.Demnach ist im Hinblick auf die Zielsetzung der Entkeimungsfiltration von Milch (möglichst effiziente,aber zugleich selektive Keimabtrennung bei konstant hohem Flux) eine hohe Wandschubspannung(τ w ≥150 Pa) bei einem relativ niedrigen Transmembrandruck Δp TM ≤0,5 bar und einer Filtrationstemperaturvon ϑ=50-55 °C zu wählen. Diesbezüglich ist jedoch zu berücksichtigen, dass diese „optimalen“Bedingungen für Filtrationen im UTP-Prinzip und somit basierend auf einer konstanten transmembranenDruckdifferenz entlang der gesamten Membran ermittelt wurden. Für andere Membranen bzw.Filtrationskonzepte können sich somit andere „Optimalbedingungen“ (insbesondere in Bezug auf Δp TMund τ w ) ergeben.FiltrationszeitAuch wenn die vorgängig ermittelten, „optimalen“ Prozessbedingungen (ϑ=55 °C, Δp TM =0,2 bar,τ W =150 Pa) für eine Entkeimungsfiltration im UTP-Prinzip eingesetzt werden, kann es - insbesondereim Laufe längerer Filtrationszyklen - durch Membranfouling zu einer Veränderung der Retentionseigenschaftendes Systems kommen, die bisher kaum quantifiziert und/oder berücksichtigt werdenkonnten. Wie aus der Abb. 3.3- 9 ersichtlich, bleibt zwar der Flux bei der Filtration (UTP mit oben genanntenParametern) während der gesamten Filtrationsdauer (bis zu zehn Stunden) konstant. DieProteinpermeation nimmt jedoch während des Filtrationszyklus kontinuierlich ab und beträgt beit=10 h nur noch etwa 98,6%. Die Verringerung der Proteinpermeation im Filtrationsverlauf bei annäherndgleich bleibendem Filtratvolumenstrom lässt darauf schließen, dass es sich bei den im UTP-Prinzip stattfindenden Foulingprozessen vor allem um eine An- und Ablagerung von Proteinen in denMembranporen handelt, die mit einer (geringfügigen) Porenverengung einhergeht. Nach Nakamura &Matsumoto (2006) oder Herrero et al. (1997) ist sowohl bei einer Porenverblockung als auch der Ausbildungeiner Deckschicht auf der Membran ein deutlich höherer Fluxrückgang zu verzeichnen. Folglichlagern sich in Abhängigkeit von der Filtrationszeit zwar immer mehr Proteine an und in denMembranporen bzw. den bereits adsorptierten Proteinen ab, diese Langzeit-Foulingeffekte beeinträchtigenjedoch den Flux und die Keimpermeation kaum.1001000Proteinpermeation [%]99989796UTP-MF (1,4 µm):Magermilchϑ = 50°CΔ p TM = 0,2 barτ w = 150 Pa950 2 4 6 8 10Filtrationszeit [h]8006004002000Flux [lm -2 h -1 ]Abbildung 3.3- 9: Proteinpermeation und Flux im LangzeiteffektWie in Abb. 3.3- 10 a und b gezeigt, verändern sich Keimbelastung im Permeat und dezimale Reduktionkaum im Filtrationsverlauf. In der Anfangsphase der MF permeieren zwar vergleichsweise mehr22