Was kann Bilingualer Unterricht - DIDAKTIK DER PHYSIK

Was kann Bilingualer Unterricht - DIDAKTIK DER PHYSIK

Was kann Bilingualer Unterricht - DIDAKTIK DER PHYSIK

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

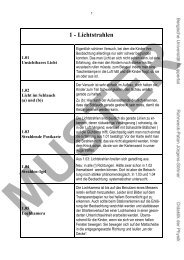

Phänomenologische Optik: eine „Optik der Bilder“ 141Vorstellung eines den Raum durcheilenden Lichtes zum Verständnis desVersuchs verzichtet werden <strong>kann</strong>.1.2 Zeitliche und räumliche Natur des SichtbarenDie Beispiele zur modellfreien Beschreibung der Verhältnisse am Spiegel,bei der Entstehung von Schatten oder innerhalb eines einfachen Beleuchtungszusammenhangszeigen, dass die jeweiligen Gesetzmäßigkeiten wesentlichräumlicher Natur sind. Dies gilt auch für die Bereiche der optischenAbbildung, der Beugung und Interferenz – überall hat man es mit denEigenschaften strukturierter Räumlichkeit zu tun, die sich geometrisch fassenund mathematisch beschreiben lassen. Die Vorstellung eines von einerLichtquelle ausgehenden und in den Raum expandierenden Lichtstromsentspricht nicht nur nicht den beobachtbaren Tatsachen; sie gehtinsbesondere über den spezifisch räumlichen Charakter des Sichtbaren in dengenannten Erscheinungen hinweg, indem sie den Zusammenhang derEinzelerscheinungen nicht als Begriff von Licht fasst, sondern durch einenphysischen Prozess vermittelt sein lässt. Besonders deutlich tritt dies in derFormulierung des Fermat-Prinzips als Prinzip zeitlicher Optimierung auf(«das Licht nimmt den Weg, für den es am wenigsten Zeit braucht»). Dabeizeigt gerade die Verallgemeinerung des Prinzips vom Minimal- zumExtremalprinzip, worauf es eigentlich ankommt: auf die Entstehung vonFeldern benachbarter Verbindungsstrecken gleicher optischer Länge. Diesewird minimal bei der Spiegelung am Wellenberg (Wölbspiegel), maximal beider Spiegelung am Wellental (Hohlspiegel) (Maier 1975; 1984, S. 163f).Die zeitliche Natur des Sichtbaren kommt in den Blick, wenn man sich vondem Beleuchtungszusammenhang, den z.B. eine Kerze mit den Wänden einesRaums herstellt, abwendet und die Kerze selbst ins Auge fasst. MitLeuchtvorgängen kommen Stoff- und Energieumsatz in Betracht. «JedeHelligkeit lässt sich zurückverfolgen auf stoffliche oder kosmische Prozesse,von denen sie getragen wird. Wenn wir uns vom Widerschein zur Glut, vonder geringeren Helligkeit zum starken Leuchten wenden, gelangen wir in derTat zu einer Erscheinung, welche nicht auf ihre Beziehung zum sichtbarenUmkreis hindeutet. Der unmittelbare Anblick des Leuchtenden weist uns hinauf Prozesse, welche sich in dessen Erscheinung offenbaren» (Maier 1988, S.224). MAIER nennt vier typische Eigenschaften solcher Prozesse:• «In der Eigenhelligkeit eines glühenden Körpers drückt sich nachMaßgabe seiner Beschaffenheit sein gegenwärtiger Wärmezustandaus.• Völlig schwarze und damit undurchsichtige Körper leuchten invöllig einheitlicher Art bei gleichem Wärmezustand. Im Übergang