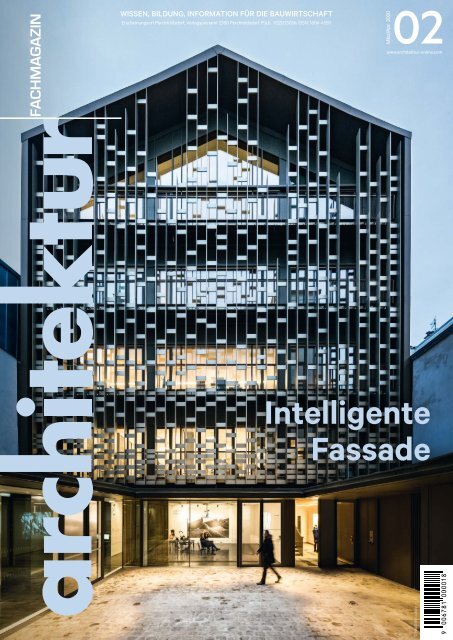

architektur Fachmagazin Ausgabe 2 2020

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

FACHMAGAZIN<br />

WISSEN, BILDUNG, INFORMATION FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT<br />

Erscheinungsort Perchtoldsdorf, Verlagspostamt 2380 Perchtoldsdorf. P.b.b. 02Z033056; ISSN: 1606-4550<br />

02<br />

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

© Baptiste Lobjoy<br />

März/Apr. <strong>2020</strong><br />

Intelligente<br />

Fassade

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

3<br />

Ausdruck der Architektur…<br />

…und technische Wunderwerke<br />

Die Fassaden der Zukunft sollen nicht mehr allein ästhetischen Ansprüchen genügen,<br />

das Bauwerk schützen, Wind und Wetter abhalten, temperieren und Ausblicke<br />

bieten – neben diesen Hygienefaktoren ist Intelligenz bei den Gebäudehüllen<br />

gefordert, die sich in vielerlei Ausprägungen manifestieren kann.<br />

Auch die Forscher haben die Vertikale<br />

in der Architektur für visionäre Innovationen<br />

entdeckt. So arbeitet ein Team an<br />

der ETH-Zürich an einer Solarfassade, die<br />

mit beweglichen Paneelen Strom aus Sonnenlicht<br />

erzeugt und im Testobjekt eines<br />

Büroraums 115 Prozent der erforderlichen<br />

Energie für die Klimatisierung liefert. An<br />

der Hochschule in Augsburg setzt man auf<br />

fassadenintegrierte Fotobioreaktoren zur<br />

Kultivierung von Mikroalgen, die Sonnenlicht<br />

und das in der Luft enthaltene CO 2 für<br />

ihr Wachstum benötigen. Dank ihres hohen<br />

Eiweiß-, Vitamin- und Mineralgehalts sind<br />

diese Algen prädestiniert für die Produktion<br />

von Nahrungsergänzungsmitteln sowie für<br />

die pharmazeutische Nutzung.<br />

Aber auch Architekten wissen die Fassaden<br />

ihrer Projekte vielfältig zu nutzen.<br />

Wie etwa beim Biwak Matteo Corradini<br />

auf knapp 3.000 Metern Höhe, wo die<br />

schwarze Hülle ein wesentliches Element<br />

der Wärmeversorgung im Inneren ist.<br />

Außergewöhnlich ist auch das Wuxi Taihu<br />

Show Theatre in China mit seinem dreiteiligen<br />

Fassadenkonzept: Neben einer Glasfassade<br />

und dem schattenspendenden Vordach<br />

besteht dies aus einem dichten Wald<br />

aus hohen Stützen. Das Krebsforschungszentrum<br />

AGORA in Lausanne wieder verfügt<br />

über eine neuartige Außenfassade in<br />

Form einer durchgehenden, durchlässigen<br />

Sonnenschutzhaut, die eine Überhitzung<br />

der Fassaden verhindert und gleichzeitig<br />

ein hohes Maß an visueller Transparenz bietet.<br />

Neben einigen anderen Beispielen zum<br />

Editorial<br />

Thema, zeigen zwei Projekte aus Frankreich,<br />

wie die Fassade als Haut oder Zeichen einer<br />

Architektur benutzt werden kann.<br />

Unsere Rubrik „Architekturszene“ behandelt<br />

dieses Mal das Bundesland Vorarlberg<br />

mit seiner Vielfalt an spannender<br />

Architektur. Die Fortschrittlichkeit<br />

im Bausektor hat aber nicht nur positive<br />

Seiten gebracht, heute ist das Ländle<br />

aufgrund seiner Freizügigkeit von einer<br />

fortschreitenden Zersiedelung geprägt.<br />

Der Retail-Bereich dieser <strong>Ausgabe</strong> glänzt<br />

wieder mit einer ganzen Reihe von sehenswerten<br />

und innovativen Shopkonzepten.<br />

Immer auffälliger wird bei der Recherche<br />

zu diesem Themenbereich nur, dass sich<br />

die heimische Shopgestaltung immer mehr<br />

zum Einheitsbrei entwickelt und sich kaum<br />

noch Vorzeigeprojekte finden lassen, die<br />

eine architektonische Erwähnung rechtfertigen.<br />

Ein einziges Österreich-Projekt hat es<br />

dennoch in diese <strong>Ausgabe</strong> geschafft.<br />

Abgerundet wird diese <strong>Ausgabe</strong> von <strong>architektur</strong><br />

natürlich auch wieder mit den bekannten<br />

Kolumnen sowie vielen neuen und<br />

innovativen Produktvorstellungen.<br />

Walter Laser

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

4<br />

Inhalt<br />

Editorial 03<br />

Architekturszene 06<br />

Vorarlberg –<br />

Eine Vorzeigeregion der Architektur<br />

Magazin 12<br />

Bau & Recht 28<br />

Formvollendete Fassade 30<br />

AGORA PÔLE<br />

de recherche sur le cancer /<br />

Lausanne, Schweiz /<br />

Behnisch Architekten<br />

Symphonie im Stützenwald 38<br />

Wuxi Taihu Show Theatre / Wuxi /<br />

Steven Chilton Architects<br />

Signatur im Hinterhof 42<br />

Fondation-s / Paris /<br />

Lobjoy Bouvier Boisseau<br />

Musik aus 1001 Nacht 48<br />

Élancourt Music School /<br />

Élancourt / OPUS 5<br />

Über den Dingen 54<br />

Biwak Matteo Corradini Biwak /<br />

Cesana Torinese, Italien /<br />

Andrea Cassi e Michele Versaci<br />

Die Fassade 58<br />

als Energielieferant<br />

Mikroalgen und Sonneneinstrahlung<br />

intelligent genutzt<br />

RETAIL <strong>architektur</strong> 62<br />

Licht 74<br />

Produkt News 76<br />

edv 102<br />

Gebäudeautomation:<br />

Home, Smart Home<br />

30 38<br />

42 48<br />

54<br />

68<br />

MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER Laser Verlag GmbH; Hochstraße 103, A-2380 Perchtoldsdorf, Österreich<br />

CHEFREDAKTION Ing. Walter Laser (walter.laser@laserverlag.at)<br />

REDAKTION mag. arch. Peter Reischer, Alexandra Ullmann, Linda Pezzei, Edina Obermoser, Dolores Stuttner, DI Marian Behaneck, Ing. Mag. Julia Haumer-Mörzinger, Mag. Matthias Nödl<br />

GESCHÄFTSLEITUNG Silvia Laser (silvia.laser@laserverlag.at) n LTG. PRODUKTREDAKTION Nicolas Paga (nicolas.paga@laserverlag.at) Tel.: +43-1-869 5829-14<br />

GRAFISCHE GESTALTUNG & WEB Andreas Laser n LEKTORAT Helena Prinz n DRUCK Bauer Medien & Handels GmbH<br />

ABONNEMENTS Abonnement (jeweils 8 <strong>Ausgabe</strong>n/Jahr): € 89,- / Ausland: € 109,-, bei Vorauszahlung direkt ab Verlag n Studentenabonnement (geg. Vorlage einer gültigen Inskriptionsbestätigung):<br />

€ 59,- / Ausland: € 86,- (Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern nicht mind. 6 Wochen vor Erscheinen der letzten <strong>Ausgabe</strong> eine schriftliche Kündigung bei uns einlangt.)<br />

EINZELHEFTPREIS € 14,- / Ausland € 18,-<br />

BANKVERBINDUNG BAWAG Mödling, Konto Nr. 22610710917, BLZ 14000, IBAN AT 87 1400022610710917, BIC BAWAATWW n Bank Austria, Konto Nr. 51524477801, BLZ 12000<br />

IBAN AT 231200051524477801, BIC BKAUTWW; UID-Nr. ATU52668304; DVR 0947 270; FN 199813 v; n ISSN: 1606-4550<br />

Mit ++ gekennzeichnete Beiträge und Fotos sind entgeltliche Einschaltungen. Die Redaktion haftet nicht für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos. Berichte, die nicht von einem Mitglied<br />

der Redaktion gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.<br />

www.<strong>architektur</strong>-online.com

Rechenzentrum Universität Osnabrück, Deutschland | TTSP HWP Planungsgesellschaft mbH<br />

concrete skin<br />

| Fassadenplatten aus Glasfaserbeton<br />

| Lebendiger und authentischer Materialcharakter<br />

| Brandschutzklasse A1 – nicht brennbar<br />

| Neue Farben, Texturen und Oberflächen<br />

www.rieder.cc/neu

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

6<br />

<strong>architektur</strong>szene<br />

Eine Vorzeigeregion<br />

der Architektur<br />

Mit einem Potpourri an spannender Architektur punktet das Bundesland Vorarlberg<br />

bereits seit fünf Jahrzehnten. Verantwortlich dafür sind experimentierfreudige Bauherren,<br />

kreative Architekten, eine offene Bevölkerung und nicht zuletzt die liberale<br />

Bauordnung. Diese Mischung begünstigte die Entstehung einer hohen Dichte an<br />

interessanten Baustilen, die trotz ihrer Gegensätze Harmonie ausstrahlen.<br />

Text: Dolores Stuttner<br />

Als ressourcenschonend und formal schlüssig<br />

gilt die Architektur im „Ländle“ in Expertenkreisen.<br />

Einige Werke werden gar<br />

als „Synthese konstruktiver und räumlicher<br />

Vernunft“ angesehen. Tatsächlich haben<br />

etliche Erkenntnisse der Vorarlberger Baukunst<br />

auch heute nichts an Aktualität verloren.<br />

Der Frage, warum ausgerechnet im<br />

westlichsten Bundesland Österreichs eine<br />

so hohe Dichte an interessanter Architektur<br />

realisiert wurde, ging auch die Ausstellung<br />

„Vorarlberg – ein Generationendialog“ im<br />

Architekturzentrum Wien (AZW) nach. Sie<br />

beleuchtete die sogenannte „Insel der Seeligen“<br />

der Baukunst aus mehreren Winkeln.<br />

Gespräche zwischen der alten und jungen<br />

Generation standen im Fokus der Veranstaltung.<br />

Damit war es möglich, die Vergangenheit,<br />

Gegenwart und Zukunft der baulichen<br />

Entwicklung in einen begreiflichen<br />

Kontext zu setzen. Ab 13. März <strong>2020</strong> ist die<br />

Ausstellung auch im vai – Vorarlberger Architektur<br />

Institut in Dornbirn zu sehen.<br />

Fort- und Rückschritt –<br />

eine Gegenüberstellung<br />

Während das westliche Bundesland in der<br />

Vergangenheit mit seiner Fortschrittlichkeit<br />

glänzte, so ist der Fall heute ein wenig<br />

komplexer. Mittlerweile ist das Land von einer<br />

fortschreitenden Zersiedelung geprägt.<br />

Eine Aneinanderreihung von Einfamilienhäusern<br />

prägt vielerorts das Landschaftsund<br />

Stadtbild. Maßnahmen, die die Flächenversiegelung<br />

aufhalten sollten, waren<br />

bisher nur begrenzt erfolgreich. Leistbare<br />

Baugründe sind aufgrund des hohen Grünflächenverbrauchs<br />

Mangelware. Dabei stellt<br />

sich die Frage, wieso die Entwicklung der<br />

Architektur in Vorarlberg so eine ungünstige<br />

Wendung nahm.<br />

Matthias Hein, Kinderhaus, Kennelbach, 2017 - 2019<br />

Der markante Holzbau des Kinderhauses in ländlicher Umgebung<br />

© David Schreyer<br />

Es ist trauriger Fakt, dass Vorarlberg heute<br />

nicht mehr zu den „Inseln der Seligen“ der<br />

Architektur gehört. Laut Experten wie dem<br />

Architekten Matthias Hein gelte es, den<br />

Stimmen der Vergangenheit wieder Gehör<br />

zu verschaffen. Denn bereits die Architekten<br />

der 1960er- und 1980er-Jahre waren<br />

der Meinung, dass Vorarlberg vom Siedlungsbau<br />

profitieren könnte. Dieses Bild<br />

existiert in der westlichen Bauszene heute<br />

nicht mehr. Das Einfamilienhaus zählt hier<br />

immer noch zur beliebtesten Wohnform.<br />

Eine hohe Einwohnerdichte wird in Vorarlberg<br />

vielerorts noch mit sozialen Problemen<br />

in Verbindung gebracht.<br />

Die Angst vor der Dichte ist, laut Matthias<br />

Hein, unbegründet. Denn auch Siedlungen<br />

können – soweit sie in Hinblick auf die Bedürfnisse<br />

der Bewohner geplant werden –<br />

hohe Wohnqualität schaffen. Es gelte, in der<br />

Bevölkerung durch gezielte Informationen,<br />

ein Umdenken zu schaffen. Denn Dichte<br />

kann auch das gesellschaftliche Leben, den<br />

Austausch und die individuelle Entwicklung<br />

und damit die Lebensqualität im gesamten<br />

Bundesland fördern.<br />

u

7<br />

MAXIMA LED-Großflächenleuchten für den Innenraum. Für neuartige<br />

und kreative Gestaltungsmöglichkeiten in vielen Bereichen<br />

der Architektur. Großflächige und gleichmäßige Lichtverteilung.<br />

Durch messer 1000 und 1300 mm. DALI steuerbar und wahlweise<br />

mit fester oder variabler Farbtemperatur (Tunable White).<br />

BEGA Leuchten GmbH – Competence Center Innsbruck · Grabenweg 3<br />

6020 Innsbruck · Telefon 0512 34 31 50 · Fax 0512 34 31 50 89<br />

info-austria@bega.com · www.bega.com<br />

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

<strong>architektur</strong>szene<br />

Das gute Licht.<br />

Für große Statements.

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

8<br />

<strong>architektur</strong>szene<br />

Liberale Bauordnung –<br />

Fluch oder Segen?<br />

Auch der Vorarlberger Bauordnung ist zu<br />

verdanken, dass Architekten beim Entwurf<br />

ihrer Projekte zum Teil große Freiheiten gewährt<br />

wurden. Damit war es Planern möglich,<br />

im westlichen Bundesland eine große<br />

Zahl experimenteller und innovativer Bauten<br />

zu realisieren.<br />

Doch hatten und haben die liberalen Vorschriften<br />

nicht nur Vorteile – dies gilt insbesondere<br />

dann, wenn die damit verbundenen<br />

Effekte auf Bevölkerung und Landschaft<br />

betrachtet werden. Die Mehrzahl der Einfamilienhäuser<br />

wird schließlich von Privatpersonen<br />

und damit oft ohne Abstimmung<br />

auf das bestehende Ortsbild in Auftrag<br />

gegeben. Faktoren wie die fortschreitende<br />

Zersiedelung berücksichtigen die Bauherren<br />

in der Regel nicht. Und die liberale Bauordnung<br />

spielt ihnen dabei auch heute noch<br />

in die Hände.<br />

Eine nachhaltige Bauweise berücksichtigt<br />

die landschaftlichen und kulturellen Gegebenheiten<br />

der Region. Und eine auf Zersiedelung<br />

ausgerichtete Architektur wird diesen<br />

Voraussetzungen keinesfalls gerecht.<br />

Hier wäre ein Eingreifen der Gemeinden<br />

gefragt. Nur so ließe sich die zunehmende<br />

Flächenversiegelung eindämmen.<br />

Aus der Geschichte lernen<br />

Heutige Generationen haben die Chance,<br />

aus der Vergangenheit und Gegenwart<br />

Vorarlbergs zu lernen. Dabei gilt es auch,<br />

Visionen und Ratschläge der Architekten<br />

des 20. Jahrhunderts zu berücksichtigen.<br />

Denn viele Ideen, die schon damals Gültigkeit<br />

hatten, sind heute noch aktuell. Das<br />

Hauptbestreben muss darin bestehen, die<br />

© Architekturzentrum Wien, Sammlung, Foto: Margherita Spiluttini<br />

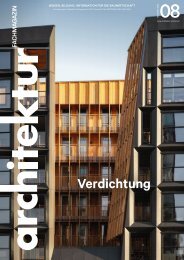

Gunter Wratzfeld, Jakob Albrecht, Eckhard Schulze-Fielitz, Achsiedlung, Bregenz, 1971 - 1982<br />

Niedriggeschossige Punkthäuser gruppieren sich um zahlreiche Höfe.<br />

bauliche Dichte im Bundesland zu fördern.<br />

Voraussetzung dafür sind nicht nur umfassende<br />

Aufklärungsmaßnahmen, sondern<br />

gleichermaßen Projekte, die Lebensqualität<br />

bieten. Dabei gilt es auch in Wohnsiedlungen,<br />

der Bevölkerung eine ausreichende<br />

Zahl an Grünflächen samt intimen Räumen<br />

zur Verfügung zu stellen. Denn der Wunsch<br />

nach Privatsphäre besteht vor allem in Gegenden<br />

mit hoher Einwohnerdichte.<br />

Ein Vorzeigeprojekt der 1970er- und<br />

1980er-Jahre ist die Achsiedlung in Bregenz.<br />

Bis heute ist sie mit ihren 50 Gebäuden<br />

und 839 Wohnungen eines der größten<br />

Siedlungsprojekte Vorarlbergs. Schachbrettartige<br />

Mehrfamilienhäuser mit untereinander<br />

verbundenen Innenhöfen prägen<br />

das Wohngebiet. Der Entwurf stammt aus<br />

der Hand der Architekten Gunter Wratzfeld,<br />

Jakob Albrecht und Eckhard Schulze-Fielitz.<br />

Auch liefern gelungene Projekte wie die „Vision<br />

Rheintal“ Lösungsansätze für das Zersiedelungsproblem.<br />

Hier gelang es Raumplanern,<br />

aus einer zerklüfteten Region ein<br />

zusammenhängendes Siedlungsgefüge zu<br />

schaffen. Durchdachten Raumordnungsprojekten<br />

der vergangen Jahrzehnte ist<br />

es zu verdanken, dass die Region Rheintal<br />

heute ein dicht besiedelter Ballungsraum<br />

und eine dynamische Agglomeration ist.<br />

Heute ist das Rheintal einer der größten<br />

Ballungsräume in Österreich.<br />

Im Laufe des 20. Jahrhunderts veränderte<br />

sich das Aussehen jener Region in Vorarlberg<br />

sehr stark. Während sie in den<br />

1960er-Jahren noch überwiegend aus verstreuten<br />

Dörfern und Kleinstädten bestand,<br />

ist sie heute ein fast geschlossenes Siedlungsband,<br />

das sich von Feldkirch bis nach<br />

Bregenz erstreckt. Ein Netz aus 29 Gemeinden<br />

verbindet die Funktionen Arbeiten, Bildung<br />

und Freizeit. Damit die Bevölkerung<br />

nicht mehr auf ihren Pkw angewiesen ist,<br />

wurde ein flächendeckendes Mobilitätsnetz<br />

erstellt. Dieses beinhaltet unter anderem<br />

Radwege sowie ein reichhaltiges Angebot<br />

an öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Beispiel<br />

dieser Raumordnungsstrategie zeigt<br />

sich, dass sich räumliche Dichte auch als<br />

positiv und fortschrittlich erleben lässt. Mit<br />

ihr sind immerhin auch positive Effekte wie<br />

eine verbesserte Erreichbarkeit sowie ein<br />

dichteres Netz an Nahversorgern, Pflegeeinrichtungen<br />

und Unterhaltungsangeboten<br />

verbunden.<br />

u<br />

Achsiedlung, Lageplan<br />

© Architekturzentrum Wien, Sammlung

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

9<br />

<strong>architektur</strong>szene<br />

<strong>2020</strong><br />

HOCHHAUS<br />

MIT BEGRÜNUNG<br />

Die CONCRETE STUDENT TROPHY ist ein Preis, der für<br />

herausragende Seminararbeiten, Projektarbeiten und<br />

Entwürfe vergeben wird, bei deren Gestaltung und<br />

Konstruktion dem Werkstoff Beton eine wesentliche<br />

Rolle zukommt.<br />

Das Thema <strong>2020</strong> ist der Vorentwurf eines Hochhauses mit Begrünung in<br />

einem der größten Stadtentwicklungsgebiete Europas, der Seestadt Aspern.<br />

Der Preis ist mit insgesamt 12.000 Euro dotiert.<br />

Das interdisziplinäre Arbeiten zwischen Architektur und Bautechnik<br />

ist bei dem zweistufig angelegten Studentenwettbewerb Voraussetzung.<br />

Teilnahmeberechtigt sind bundesweit Studierende der Architekturund<br />

Bauingenieurfakultäten der österreichischen Universitäten.<br />

Ab März <strong>2020</strong> finden Sie alle Unterlagen unter<br />

www.zement.at.

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

10<br />

<strong>architektur</strong>szene<br />

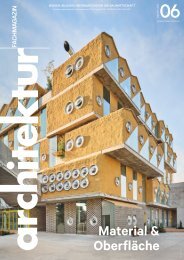

© Adolf Bereuter<br />

Cukrowicz Nachbaur Architekten, Vorarlberg Museum, Bregenz, 2008 - 2012, Eingangsfassade<br />

Vorbildliche Kooperationskultur<br />

schafft Potenzial<br />

Die Leiterin des vai, Verena Konrad, sieht<br />

die Vorbildfunkion des westlichen Bundeslands<br />

vor allem in Bezug auf die Herangehensweise<br />

bei der Projektplanung.<br />

Dies gelte insbesondere in Hinblick auf die<br />

Zusammenarbeit beim Entstehungsprozess.<br />

Vorarlberg lege bereits seit mehreren<br />

Jahrzehnten viel Wert auf die Kooperation<br />

verschiedener Disziplinen. So sei es gemäß<br />

Konrad möglich, gut funktionierende Gemeinschaftsleistungen<br />

zu entwickeln. Herausforderungen<br />

muss sich das Bundesland<br />

– hier ist sich die Leiterin des vai mit allen<br />

Experten einig – beim richtigen Umgang<br />

mit knappem Bauland stellen. Es werde<br />

trotz hohen Leerstands noch immer zu viel<br />

Fläche versiegelt.<br />

Eine Vorbildfunktion könnte Vorarlberg im<br />

Umgang mit öffentlichen Bauten erlangen.<br />

Ein Positivbeispiel der letzten Jahre ist das<br />

Bregenzer vorarlberg museum von Cukrowicz<br />

Nachbaur Architekten. Es besticht<br />

durch ein geschicktes Zusammenspiel vielseitiger<br />

Materialien wie Eiche, Lehm und<br />

Messing. Im Atrium befindet sich zudem<br />

die höchste Lehmputzwand Europas – sie<br />

misst eine stattliche Höhe von 23 Metern.<br />

Auch durch Gemeinwohlorientierung und<br />

die Information und Bildung der Bevölkerung<br />

ließe sich in der Architektur wieder ein hoher<br />

Standard erreichen. Potenzial sehe Konrad<br />

außerdem bei jungen Architekten und<br />

Planern. Während ältere Semester überwiegend<br />

in Wien bei Roland Rainer studierten,<br />

gehen Auszubildende heute oft ins Ausland<br />

und versuchen sich zuerst international. „Es<br />

handelt sich hier um eine offene Generation,<br />

die sich in viele Richtungen orientiert. Viele<br />

verlassen auch ihre Heimat, um neue Stilrichtungen<br />

kennenzulernen. Ich halte das für<br />

sehr wichtig“, erzählt die Leiterin des vai.<br />

© Hanspeter Schiess<br />

Für Vorarlberg würde es sich durchaus lohnen,<br />

sich dem Problem der Zersiedelung zu<br />

stellen. Das Ergebnis wäre nicht nur eine<br />

höhere Wohn- und Lebensqualität – Projekte,<br />

die mit dem Puls der Zeit gehen, könnten<br />

dem Bundesland erneut zu einem Stellenwert<br />

als „Geburtsstätte moderner Architektur“<br />

verhelfen.<br />

•<br />

Cukrowicz Nachbaur Architekten, Vorarlberg Museum, Bregenz, 2008 - 2012<br />

Fassadendetail mit Schriftzug und charakteristischer Struktur aus unterschiedlichen Flaschenböden

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

11<br />

<strong>architektur</strong>szene<br />

OPTIMIERT THERMISCHEN<br />

KOMFORT, BLENDSCHUTZ<br />

UND ENERGIEEFFIZIENZ<br />

Halio®, das fortschrittlichste<br />

Tageslicht-Managementsystem<br />

Natürliches Tageslicht, Komfort und Wohlbefinden sind für Architekten und Projektentwickler die<br />

wesentlichen Nutzerbedürfnisse, die Büroräume, Wohn- oder Dienstleistungsgebäude erfüllen müssen.<br />

Halio Glas eröffnet völlig neue Möglichkeiten beim Design intelligenter, ästhetischer und heller Räume.<br />

Halio Glas reagiert extrem schnell und präzise und gibt dem Nutzer eine beispiellose Kontrolle über<br />

den Raum. In weniger als drei Minuten geht die Scheibe von lichtdurchlässig zu vollständig getönt über.<br />

Mit einem Farbwiedergabeindex von 97 ist Halio im ungetönten Zustand ebenso neutral und transparent<br />

wie herkömmliches Fassadenglas. Auch die energetische Performance ist beeindruckend. Mit U g -Werten<br />

bis zu 0,6 W/(m²K) zeigt sich Halio Glas beim Management von Wärmegewinnen und der Reduzierung<br />

des Kühlbedarfs höchst effizient und trägt damit wesentlich zum Erreichen von BREEAM, LEED und WELL<br />

Zertifizierungen bei.<br />

Halio Glas ist mit allen gängigen Gebäudemanagementsystemen und cloudbasierten Geräten kompatibel.<br />

Die Gläser werden wahlweise automatisch mit spezifischen Regelalgorithmen oder manuell über eine App<br />

gesteuert.<br />

Das perfekte Produkt für die Smart-City-Bewegung und eine verantwortungsvolle Architektur.<br />

Kontakt: Robert W. Jagger<br />

HALIO International<br />

Avenue Jean Monnet 4<br />

1348 Louvain-la-Neuve - Belgien<br />

M: +49 (0) 173-568 55 29<br />

robert.jagger@halioglass.com<br />

www.halioglass.eu/de

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

12<br />

Magazin<br />

Donaustern - Siegerprojekt 2019<br />

Grün statt Grau<br />

Eine Interessensgemeinschaft bestehend aus Bauunternehmen und -verbänden<br />

unter der fachlichen Begleitung österreichischer Universitäten und mit inhaltlicher<br />

Unterstützung der Stadt Wien, der wien 3420 aspern development AG und des<br />

Innovationslabors GrünStattGrau vergibt <strong>2020</strong> zum 15. Mal die Concrete Student<br />

Trophy. Der Preis wird für herausragende Projekte und Seminararbeiten vergeben,<br />

die interdisziplinär entwickelt wurden und bei deren Gestaltung und Konstruktion<br />

dem Werkstoff Beton eine wesentliche Rolle zukommt.<br />

Wettbewerbsaufgabe: Hochhaus mit<br />

Begrünung in der Seestadt Aspern<br />

Vorentwurf eines Hochhauses in Betonbauweise<br />

mit Bauwerksbegrünung in einem der<br />

größten Stadtentwicklungsgebiete Europas,<br />

der Seestadt Aspern. Interdisziplinär<br />

zu planen sind Architektur und Tragwerksplanung,<br />

dabei sind Herausforderungen<br />

hinsichtlich Maßnahmen zur Anpassung an<br />

den Klimawandel sowie den Klimaschutz<br />

– insbesondere Begrünungslösungen – zu<br />

meistern. Das Projekt soll in seiner Gesamtheit<br />

positive Auswirkungen auf den<br />

umgebenden Stadtraum – insbesondere<br />

in stadtklimatischer Hinsicht – aufweisen.<br />

Eine attraktive Gestaltung der Sockelzone<br />

sowie des unmittelbaren Umfeldes soll<br />

sich positiv auf die Aufenthaltsqualität im<br />

öffentlichen Raum auswirken. Mit der Lage<br />

am Wasser sowie unmittelbar beim Aus-<br />

gang der U2 ist der Standort einer der attraktivsten<br />

Orte der Seestadt; das geplante<br />

Hochhaus soll als Landmark zu deren Unverwechselbarkeit<br />

beitragen.<br />

Allgemeines<br />

Boden ist ein knappes und kostbares Gut.<br />

Der Baustoff Beton ermöglicht es, in die<br />

Höhe wie auch in die Tiefe zu bauen und die<br />

nutzbare Fläche auf diese Weise zu vervielfachen.<br />

Leitmotiv für die Seestadt Aspern<br />

ist die Auseinandersetzung von Nachhaltigkeitsaspekten<br />

in allen Bereichen der Stadtentwicklung.<br />

Anspruchsvolle Architekturund<br />

Raumplanungskonzepte in Kombination<br />

mit ausgezeichneter Infrastruktur sollen bis<br />

2028 und darüber hinaus die Seestadt zu einem<br />

lebenswerten Stadtteil Wiens machen.<br />

Urbane Grünflächen haben vielfältige soziale,<br />

gesundheitliche, wirtschaftliche, ökologische<br />

und klimatische Funktionen und<br />

leisten einen wichtigen Beitrag sowohl zur<br />

Baukultur als auch zum Stadtklima. Durch<br />

die Begrünung wird die Sonnenstrahlung<br />

in geringerem Ausmaß reflektiert als vom<br />

Mauerwerk. Gerade in urbanen Gebieten<br />

sind Begrünungen auf Fassaden, Terrassen<br />

und Dächern eine wichtige Ergänzung zu<br />

Parks, Alleen und Gärten und schaffen zusätzlichen<br />

Erholungsraum.<br />

Abgabe:<br />

bis 13. Oktober <strong>2020</strong>, 14:00 Uhr bei<br />

Zement+Beton Handels- und Werbeges.m.b.H.<br />

TU Wien Science Center<br />

Franz-Grill-Straße 9, Objekt 214<br />

1030 Wien<br />

Weitere Informationen:<br />

www.zement.at/concretestudenttrophy

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

13<br />

Magazin<br />

#70 YEARSZUM TOBEL<br />

LIGHT FIELDS III<br />

MEISTER DER ANSPRUCHSVOLLEN SEHAUFGABEN<br />

UNAUFDRINGLICHE ELEGANZ UND RAHMENLOSES DESIGN | DESIGN BY STEFAN AMBROZUS | ZUMTOBEL.COM/LIGHTFIELDS

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

14<br />

Magazin<br />

SPS-Programmierkurs<br />

für Spezialisten von morgen<br />

Die „New Automation Technology“ von<br />

Beckhoff steht für universelle und branchenunabhängige<br />

Steuerungs- und Automatisierungslösungen,<br />

die weltweit in<br />

den verschiedensten Anwendungen, von<br />

der CNC gesteuerten Werkzeugmaschine<br />

bis zur intelligenten Gebäudesteuerung,<br />

zum Einsatz kommen.<br />

Im Rahmen der „Beckhoff Summer School“<br />

Wochen bieten die Beckhoff-Spezialisten<br />

an den zwei Beckhoff-Standorten in Bürs<br />

und Hartberg jungen Menschen die Möglichkeit,<br />

die Welt der PC-basierten Steuerungstechnik<br />

von Beckhoff aus erster Hand<br />

kennenzulernen. Neben den Grundbegrifflichkeiten<br />

der Steuerungs- und Digitaltechnik<br />

erlernen die Teilnehmer das Erstellen<br />

von Steuerungslogik in den Programmiersprachen<br />

der IEC-61131-3. Einfache Beispiele<br />

werden helfen, den Zusammenhang<br />

zwischen Hard- und Software im steuerungstechnischen<br />

Umfeld zu verstehen. Das<br />

dabei erworbene Wissen können die Kursteilnehmer<br />

bei ihren Abschlussarbeiten<br />

einsetzen oder das Schulungszertifikat ihrer<br />

nächsten Bewerbung beilegen. Die Teilnahme<br />

ist kostenlos und die Teilnehmeranzahl<br />

ist begrenzt.<br />

Weitere Informationen/Anmeldung:<br />

Beckhoff Automation GmbH<br />

T + 43 (0) 55 52 / 6 88 13 – 0<br />

info@beckhoff.at<br />

www.beckhoff.at<br />

Termine:<br />

Einsteiger: 13. -17. Juli<br />

Fortgeschrittene: 20. - 24. August<br />

Fortgeschrittene: 31. August - 04. September<br />

Dämmstoff-Studie<br />

Eine vom ifeu-Institut und naturplus<br />

in Deutschland durchgeführten Studie<br />

„Ganzheitliche Bewertung von verschiedenen<br />

Dämmstoffalternativen“<br />

zeigt auf, dass in Bauteilen, in denen<br />

nur Dämmstoffplatten eingesetzt werden<br />

können, Styropor am vorteilhaftesten<br />

abschneidet.<br />

Dr. Clemens Demacsek von der GPH Güteschutzgemeinschaft<br />

Polystyrol-Hartschaum<br />

in Österreich merkt dazu an: „Die Ergebnisse<br />

dieser Studie sind für Styropor erfreulich,<br />

aber nicht überraschend. Allerdings würden<br />

sie in Österreich noch einmal besser ausfallen,<br />

da eine schwere weiße Fassadenplatte<br />

mit 23 kg/m 3 berücksichtigt wurde, die es<br />

bei uns gar nicht gibt und selbst in Deutschland<br />

von untergeordneter Bedeutung ist. Bei<br />

einer weißen Standardplatte würde sich der<br />

Rohstoffeinsatz um 21 % reduzieren, bei einer<br />

grauen Platte gar um 37 %!“<br />

Insbesondere bei der werkstofflichen Verwertung<br />

von Styropor-Abfällen aus Abbruch<br />

oder Rückbaumaßnahmen weise das<br />

Dämmmaterial ein Alleinstellungsmerkmal<br />

auf. Die derzeit im Rahmen des Projektes<br />

PolyStyreneLoop mit der Zielsetzung einer<br />

nachhaltigen und länderübergreifenden<br />

Recycling-Organisation in der EU errichtete<br />

Industrieanlage wird zudem eine<br />

geschlossene Kreislaufwirtschaft für Styropor<br />

- ein echtes Recycling im Sinne von<br />

Cradle-to-Cradle (C2C) - in einem Jahr ermöglichen.<br />

Mit der dort angewendeten Verfahrenstechnik<br />

soll aus Styropor-Abfällen<br />

aus Abriss- oder Umbaumaßnahmen das<br />

Basismaterial Polystyrol wiedergewonnen<br />

und gleichzeitig das im Bau-Styropor enthaltene<br />

Flammschutzmittel in Einzelstoffe<br />

zerlegt und dann einer neuen Nutzung zugeführt<br />

werden.<br />

Dr. Clemens Demacsek, Geschäftsführung der GPH<br />

GPH Güteschutzgemeinschaft<br />

Polystyrol-Hartschaum<br />

+43 (0) 2253 / 7277<br />

gph@gph.at<br />

www.styropor.at<br />

© GPH/Schuster

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

Neue Merkblätter<br />

Auf Baustellen arbeiten verschiedenste<br />

Gewerke an Projekten: Zeitdruck und<br />

mangelnde Kommunikation können dabei<br />

zu Verzögerungen, Schadensfällen und<br />

Konflikten führen. Um das zu verhindern,<br />

entwickelt der Verband Österreichischer<br />

Stuckateur- & Trockenbauunternehmungen<br />

(VÖTB) gemeinsam mit Verbänden<br />

und Innungen eine Reihe von Merkblättern.<br />

Als erstes präsentiert der Verband<br />

nun „Unser Bad“. Das praktische Regelwerk<br />

soll die Zusammenarbeit verbessern<br />

und so Reklamationen vorbeugen.<br />

Besonders beim Trockenbau existieren<br />

Schnittstellen zu beinahe jedem Gewerk<br />

im Innenausbau. Im Berufsalltag wird die<br />

Zusammenarbeit oft für alle Beteiligten<br />

zur Herausforderung. Das war Anlass, das<br />

Merkblatt „Unser Bad“ ins Leben zu rufen.<br />

„Das Badezimmer ist das perfekte erste Beispiel,<br />

denn hier treffen die meisten Gewerke<br />

aufeinander. Das Merkblatt „Unser Bad“ unterstützt<br />

alle Gewerke, ihre Arbeit effizient<br />

15<br />

zu erledigen ohne sich in die Quere zu kommen“,<br />

erklärt VÖTB-Präsident Gregor Todt.<br />

Gemeinsam mit der Bundesinnung der Sanitär-,<br />

Heizungs- und Lüftungstechniker,<br />

der Elektro-, Gebäude-, Alarm- und Kommunikationstechniker,<br />

Maler und Tapezierer,<br />

dem Österreichischen Fliesenverband,<br />

dem Verband der Österreichischen Estrichhersteller<br />

sowie dem Verband der Österreichischen<br />

Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP)<br />

Magazin<br />

und dem technischen Unterkomitee Putze<br />

(TUK) wurde etwa ein Jahr an der Abstimmung<br />

gearbeitet.<br />

Das Merkblatt gilt für private Bäder und gewerbliche<br />

Sanitäranlagen und umfasst alle<br />

Punkte, die für die erfolgreiche Umsetzung<br />

eines Badezimmers wichtig sind.<br />

Kostenloser Download:<br />

www.voetb.at/service/dokumente.<br />

© shutterstock/Kanghophoto<br />

l<br />

a e H t<br />

L<br />

y h t<br />

v<br />

i<br />

g<br />

n i<br />

i<br />

m u a B<br />

W E R T E<br />

I N N E R E<br />

M A S S E<br />

D Ä M M E N<br />

K L A I S T<br />

F<br />

I R S T<br />

Baumit<br />

open<br />

Klimaschutz<br />

Fassaden<br />

Höchste Atmungsaktivität für mehr Klimaschutz<br />

Gesundes Raumklima beginnt mit gut gedämmten Wänden, damit es<br />

im Winter behaglich warm und im Sommer angenehm kühl im Haus<br />

bleibt. Je atmungsaktiver die Dämmung, desto besser. Mit Baumit open<br />

Wärmedämmverbundsystemen: Baumit open air, open nature und<br />

open mineral. Atmungsaktiv dämmen mit Luft, Holz oder Stein.<br />

■ Energie sparen und Klima schützen<br />

■ für ein behagliches & gesundes Raumklima<br />

■ hohe Lebensdauer<br />

Baumit. Ideen mit Zukunft.

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

16<br />

Magazin<br />

Grüne Rechtecke<br />

der Begegnung<br />

Ganz im Zeichen der gemischten Nutzung steht das Projekt „Sky Green“ der Designfirma<br />

WOHA. Im Herzen von Taichung City in Taiwan ist das Bauwerk mit über<br />

104 Metern Höhe angesiedelt, das sich aus zwei verschieden großen Rechtecken<br />

zusammensetzt. Während in den unteren Stockwerken Geschäfte angesiedelt sind,<br />

ist der Raum ab dem vierten Geschoss Wohnungen vorbehalten.<br />

Fotos: Koumin Lee<br />

Bemerkenswert ist aber nicht nur der Nutzungsmix.<br />

Vielseitigkeit beweist das Projekt auch in Bezug auf<br />

seine Fassade. Gestützt durch ein vertikales Gerüst,<br />

ranken sich bis in die oberen Stockwerke Kletterpflanzen.<br />

Sie verleihen dem Bau Lebendigkeit und schirmen<br />

die Bewohner vor direkter Sonneneinstrahlung<br />

ab. Zusätzlich säumen Terrassen mit Beeten die Fassade.<br />

Bereichert werden sie von zentral eingepflanzten<br />

Bäumen. Laut den Planern handelt es sich bei diesen<br />

Grünflächen um offene und trotzdem geschützte<br />

„Himmel-Gärten“. Ebendiese stellen ein für Taiwan<br />

innovatives Konzept dar, wobei sie gleichzeitig dem<br />

Trend der Nachhaltigkeit folgen. Den Bewohnern des<br />

Hochhauses steht damit selbst in einer dicht besiedelten<br />

Stadt wie Taichung Grünraum zur Verfügung.

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

17<br />

Magazin<br />

Die Grünflächen haben nicht nur funktionalen Charakter.<br />

Denn den Planern war es wichtig, dass sie<br />

auch als Freiraum nutz- und erlebbar sind. Und das<br />

gelang ihnen durch die geschickte Öffnung des Baus.<br />

Alle Stockwerke bieten den Bewohnern Zugang ins<br />

Freie und die Terrassengärten können jederzeit betreten.<br />

Diese Eigenschaft macht die Grünflächen<br />

gleichzeitig zu Orten der Begegnung.<br />

Positiv wirkt sich der Bau aber nicht nur auf die<br />

Menschen, sondern auch auf die Umgebung aus. Als<br />

grüne Lunge und Auflockerung fungiert er inmitten<br />

stark befahrener Straßen. Das prominente Hochhaus<br />

integriert sich ins Ortsbild, wobei es die Stadt gleichzeitig<br />

bereichert. Seine Höhe und Form wurde der<br />

umliegenden Bebauung angepasst. Trotzdem geht<br />

das Gebäude nicht unter. Zu verdanken ist dies dem<br />

natürlichen Grün, das obendrein einem steten Wandel<br />

unterworfen ist. Wechselndes Wetter und Jahreszeiten<br />

lassen die Bepflanzung in einem vielseitigen<br />

Licht erstrahlen.<br />

Die harmonische Konzeption ist ein Musterbeispiel<br />

dafür, wie sich Grünraum stimmig in eine dicht besiedelte<br />

Stadt wie Taichung City integrieren lässt.<br />

DOPPELT<br />

HÄLT<br />

EINFACH<br />

BESSER.<br />

Setzen Sie auf die CLArin von ASCHL. Punkt.

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

18<br />

Magazin<br />

Die Vielseitigkeit<br />

des Raums<br />

Eine Mischung aus grünen Taschen und massiven Materialien kennzeichnet das Projekt<br />

von Stu/D/O architects in Bangkok. Das Bürogebäude der thailändischen Firma<br />

MacroCare besticht durch eine Kombination aus Moderne und Natur – eine Formel,<br />

die neben vielseitigen visuellen Reizen einladende Arbeitsbedingungen schafft.<br />

Fotos: SpaceShift Studio<br />

Auf den ersten Blick sticht dem Betrachter die solide<br />

Aluminiumfassade ins Auge. Das gelungene Zusammenspiel<br />

verschiedener Grautöne schafft hier<br />

Abwechslung. Doch hat das Material nicht nur einen<br />

optischen, sondern auch einen funktionalen Nutzen.<br />

So dient es dazu, die heißen Sonnenstrahlen auf der<br />

Westseite abzuwehren. Kleine Öffnungen sorgen für<br />

Ventilation und damit für Kühlung des Gebäudes. Für<br />

visuelle Auflockerung sorgen die sogenannten „grünen<br />

Taschen“, die das Gebäude gleich auf mehreren<br />

Ebenen schmücken und für eine Auflockerung der<br />

Struktur sorgen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin,<br />

die Aufenthaltsqualität im Gebäude selbst zu erhöhen.<br />

So sind sie nicht nur von außen, sondern auch<br />

vom Inneren des Baus aus zu sehen.<br />

Den Eingangsbereich ziert ein künstlich angelegter<br />

Teich. Er reflektiert die Fassade, wobei sich durch<br />

seine geschickte Platzierung interessante Lichteffekte<br />

ergeben. Eine Ode an die Natur ist auch das übrige<br />

Design des Eingangs. Seine filigranen Strukturen<br />

und sanften Formen erinnern an Bäume und Hölzer,<br />

die einen Fluss säumen. Trotzdem sind die verwendeten<br />

Materialien solide und vermitteln Stabilität. Ein<br />

einzigartiges Erlebnis bieten Besuchern auch die hohen<br />

Innenräume mitsamt der großen Glasfront. Den<br />

Innenbereich dominiert eine Kombination aus sanftem<br />

Grau und mattem Weiß. Die Farben schaffen eine<br />

Projektions- und Arbeitsfläche, die die Ideenfindung<br />

im Alltag fördern soll. Im Zusammenspiel mit der Bepflanzung<br />

ergeben sie eine interessante Mischung.

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

19<br />

Magazin<br />

Den Zentralbau prägt die Leere. Und dies ist durchwegs<br />

positiv. Denn eine mittig angelegte Freifläche<br />

schafft einen Ausgleich zur massiven Kernstruktur.<br />

Auch begünstigt sie den Einfall von natürlichem<br />

Licht. Durch den zentral angelegten Schacht wird die<br />

imposante Baustruktur aufgelockert. Auch schafft er<br />

vom Inneren des Gebäudes aus visuelle Verbindungen,<br />

die Abwechslung und eine einladende Atmosphäre<br />

kreieren. Den Architekten war es so möglich,<br />

jeden Aufenthaltsraum an eine Freifläche zu koppeln.<br />

Außenräume mit Bäumen und Sitzgelegenheiten laden<br />

zum Verweilen ein.<br />

Beim Entwurf des Baus schufen die Planer nicht nur<br />

Grün- und Freiräume, sondern auch kommunikationsfördernde<br />

Räume. Die offene, auf Freiflächen<br />

ausgerichtete Bauweise soll den Austausch der Mitarbeiter<br />

untereinander fördern. Damit gelang es den<br />

Architekten, dem Leitspruch „vertraute Verbindung“,<br />

der auch das Motto des thailändischen Unternehmens<br />

ist, mit ihrem Projekt Ausdruck zu verleihen.

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

20<br />

Magazin<br />

Die Stadt darunter<br />

In Downtown Montreal wurde der neue Restaurantbereich Le Cathcart Restaurants<br />

et Biergarten von Sid Lee Architecture in Zusammenarbeit mit Menkès<br />

Shooner Dagenais LeTourneux Architectes am Place Ville Marie gestaltet und im<br />

Jänner <strong>2020</strong> eröffnet. Das Besondere daran: Er ist Bestandteil eines unterirdischen<br />

Stadtgefüges mit Verbindungstunnel, Eingängen und Ausgängen. Die Stadt<br />

wird so mit einem unterirdischen Netz verbunden und nach unten hin erweitert.<br />

Fotos: Sid Lee Architecture, Menkès Shooner Dagenais LeTourneux, Seele

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

21<br />

Magazin<br />

Dem Place Ville Marie liegt ein radikaler Entwurf zugrunde<br />

der in den Jahren 1958-62 umgesetzt wurde:<br />

Der Pritzker-Preisträger I. M. Pei gestaltete zusammen<br />

mit Henry N. Cobb einen Bürokomplex mit dazugehörigem<br />

Wolkenkratzer, bei dem beinahe die Hälfte<br />

seiner Fläche unter dem Straßenniveau liegt. Dieser<br />

Entwurf ließ weiterführend die Idee einer Untergrundstadt<br />

entstehen, die verschiedene U-Bahnstationen,<br />

öffentliche Bauten, Büro- und Wohngebäude<br />

miteinander verbindet und vor klimatischen Einflüssen<br />

schützt. Heute sind die weitesten Bereiche des<br />

Stadtzentrums von Montreal über dieses über 30 km<br />

lange Untergrundnetz miteinander verbunden.<br />

Damals wie heute gehört auch der Place Ville Marie<br />

als dessen ältester Bestandteil dazu. Als erster<br />

Schritt wurde in seinem unterirdischen Teil eine<br />

neue Gastronomie-Meile geschaffen. Ein Highlight<br />

stellt neben dem vielfältigen kulinarischen Angebot<br />

auch das 630 m² große Glasdach dar. Dabei handelt<br />

es sich um eine Glasglaskonstruktion: Isolierglaseinheiten<br />

sind auf Glasträgern gelagert und vermitteln<br />

einen schwebenden Eindruck. Man befindet sich<br />

zwar im Innenraum, bekommt aber dennoch etwas<br />

von den äußeren Geschehnissen mit – ein besonderes<br />

Erlebnis ist es wohl, sich bei Regen unter dem<br />

Glasdach zu befinden.<br />

u<br />

MEHR LICHT,<br />

MEHR RAUM,<br />

MEHR RUHE<br />

Mit dem Trennwandsystem<br />

Variflex gestalten Sie Räume<br />

schnell und kom for tabel<br />

genau nach Bedarf. Die Kombination<br />

mit Glas-Elementen<br />

ermöglicht eine Raumteilung<br />

mit maximaler Transparenz und<br />

gleichzeitigem Schallschutz.<br />

T +43 732 600451<br />

office@dorma-hueppe.at<br />

www.dorma-hueppe.at

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

22<br />

Magazin

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

23<br />

Magazin<br />

Der Umgestaltung des Restaurantbereiches wird die<br />

Revitalisierung des darüberliegenden Platzes Esplanade<br />

folgen. Dieser soll als notwendiger öffentlicher<br />

Außenraum in Downtown gefördert und als wichtigster<br />

innerstädtischer Treffpunkt positioniert werden.<br />

Auf Straßenniveau und auch darunter wird so ein<br />

Mehrwert für die Stadt geschaffen von dem ihre Bewohner<br />

und Bewohnerinnen profitieren – sowohl in<br />

dem Sinne, dass sie wettergeschützt ihre Wege zurücklegen<br />

können und auch, dass sie eine angenehme<br />

Umgebung haben, um ihre Freizeit zu genießen.<br />

Den Restaurantbereich Le Cathcart, sowie die gesamte<br />

Untergrundstadt selbst, kann man als eine<br />

innenräumliche Erweiterung unter der eigentlichen<br />

Stadt sehen. Ursprünglich war diese als Schutz vor<br />

kalten Wintertagen und dem in Montreal häufigen<br />

Regenwetter angedacht. Auch an heißen Tagen<br />

bietet der kühlere Untergrund eine Zufluchtsmöglichkeit.<br />

Dieser Nutzen wird wohl in Zukunft an Bedeutung<br />

gewinnen, weitere Revitalisierungen und<br />

Erweiterungen werden wohl folgen. So kann man in<br />

der Untergrundstadt versuchen dem Klimawandel<br />

zumindest für kurze Zeit zu entkommen. Der neue<br />

Restaurantbereich Le Cathcart im Montrealer Place<br />

Ville Marie bietet jedenfalls eine willkommene Atmosphäre<br />

dazu.<br />

•<br />

BEWEGLICHE GLASFASSADEN<br />

FÜR BALKONE MIT MEHRWERT: Effektiver Schall- und Wetterschutz<br />

raumhoch oder auf Brüstung · komplett zu öffnen · individuelle Projektlösungen<br />

solarlux.com

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

24<br />

Magazin<br />

Industrielle Eleganz<br />

Bereits zum zweiten Mal an diesem Ort setzte sich das italienische Architektenduo<br />

GEZA mit der Gestaltung von Industrie<strong>architektur</strong> auseinander.<br />

Schon 2011 wurde es mit dem Firmensitz des norditalienischen Unternehmens<br />

Pratic beauftragt, das alles für „Open air culture“ herstellt: Pergolen,<br />

Markisen und Außenstrukturen.<br />

Fotos: Javier Callejas<br />

Hier wird aber nicht nur produziert, sondern auch<br />

verwaltet, präsentiert, geforscht, gelagert und die<br />

Mitarbeiter können sich im hauseigenen Wellnessbereich<br />

auch entspannen. Die Unterbringung dieser<br />

Vielzahl an Funktionen war nur durch die Vergrößerung<br />

des Gebäudes möglich, das sich durch die Erweiterung<br />

etwas mehr als verdoppelte.

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

25<br />

Magazin<br />

Die Entscheidung, mit der Erweiterung wieder das<br />

Architekturbüro GEZA zu beauftragen, basierte auf<br />

der Erwartung der Auftraggeber, dass dadurch der<br />

Bau nicht nur wie aus einer Hand wirkt, sondern auch<br />

ist. Sowohl der alte als auch der neue Gebäudeteil<br />

verfügen über einen rechteckigen Grundriss und treffen<br />

auf der breiten Seite zusammen. An der Fassade<br />

setzen sich beide Gebäudeteile gut voneinander ab,<br />

man erkennt aber auch verbindende Elemente. Die<br />

rhythmische Positionierung der Fensteröffnungen als<br />

längliche Schlitze wurde fortgesetzt, das gewählte<br />

Fassadenmaterial unterscheidet sich. Die schwarzen<br />

Betonplatten des bestehenden Gebäudeteils treffen<br />

auf die Polycarbonatplatten des neuen Bauteils. Diese<br />

ummanteln die dahinterliegende Tragstruktur aus<br />

Beton und erstrecken sich mit ihrer Länge von zehn<br />

Metern vertikal über die gesamte Höhe der Fassade.<br />

Die Verbindung beider Gebäudeteile lässt an der<br />

Fassade einige Gegensätzlichkeiten zusammentreffen:<br />

hell und dunkel, leicht und schwer. Der Bau<br />

wirkt dennoch ganzheitlich und führt Industrie mit<br />

Eleganz zusammen.<br />

ROTOP®<br />

DIE TRAGENDE ROLLE<br />

IN IHREM BAUWERK<br />

WWW.CONCRETE-SOLUTIONS.EU

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

26<br />

Magazin

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

27<br />

Magazin<br />

Utopie? Vision?<br />

Die Natur unterwerfen, oder sich der Natur unterwerfen −kann es denn kein<br />

Miteinander geben? Die Architektin und Architekturtheoretikerin Margot<br />

Krasojević plädiert zur Beantwortung dieser Fragen für ein Erkennen von<br />

Potenzialen der Natur, um diese mit der Architektur nutzen zu können. Sie<br />

verfolgt dabei einen radikalen Ansatz, der aber gleichzeitig sehr lösungsorientiert<br />

ist. Mit ihren zukunftsvisionären Entwürfen möchte sie mögliche Antworten<br />

auf komplexe Fragestellungen der Gegenwart für die Zukunft liefern.<br />

Renderings: Margot Krasojević<br />

Als fundamentalen Ausgangspunkt sieht sie das<br />

Überdenken von etablierten Gebäudetypologien. So<br />

müssen Vorhandene neu definiert werden und auch<br />

noch Weitere entstehen, die bis dato noch gar nicht<br />

existent sind. Dazu zählt, dass jedes Gebäude als ein<br />

kleines Kraftwerk gesehen wird, das mithilfe der Natur<br />

nachhaltige Energie produziert. Um diesen effektiven<br />

Mehrwert der Architektur zu erzeugen, muss<br />

man deren Umwelt kennen und verstehen lernen.<br />

Die Vision<br />

Für die russische Küstenstadt Sotschi am Schwarzen<br />

Meer wurde Architektin Margot Krasojević beauftragt,<br />

einen Entwurf für eine Küstengalerie zu gestalten.<br />

Sie sieht das Potenzial, das in der Kraft der<br />

brechenden Wellen liegt, und schlägt vor, dieses zu<br />

nutzen. Fünf Turbinen sollen die Wasserkraft in Energie<br />

umwandeln, sodass damit nicht nur das Galeriegebäude<br />

selbst, sondern auch 200 Haushalte der näheren<br />

Umgebung versorgt werden können.<br />

Zum Ausdruck gebracht wird diese technische Eigenheit<br />

des Gebäudes durch einen expressiven futuristischen<br />

Ausdruck. Was Architektur und Technik hier<br />

schaffen, soll den Besucherinnen und Besuchern der<br />

Galerie nähergebracht werden: Der Wellengang unter<br />

Wasser wird durch Projektionen simuliert und in den<br />

Innenraum übertragen. Um dem Ganzen noch mehr<br />

Dynamik zu verleihen, soll Meerwasser von den Turbinen<br />

auf das Glasdach des Galerieraumes spritzen.<br />

Ob es zu einer Realisierung dieser Vision kommt ist<br />

unklar, derzeit handelt es sich lediglich um einen<br />

Entwurf. Trotzdem wird in diesem Projektstadium die<br />

Zielsetzung sehr deutlich: die Integration von Nachhaltigkeit<br />

in den Designprozess und das Bauen mit<br />

der Natur. „We need to adapt and this will involve new<br />

environments to claim.“, wird hier als Leitsatz der Architektin<br />

großgeschrieben.<br />

Auf der Suche nach neuen Wegen, um Natur und Architektur<br />

als gleichberechtigte Partner zusammenzubringen,<br />

entstehen bei Margot Krasojević expressive<br />

Entwürfe, die alle konventionellen Denkweisen<br />

verwerfen und einen (noch) utopischen Ansatz verfolgen:<br />

die Symbiose von Architektur mit der Erzeugung<br />

von nachhaltiger Energie. Hoffentlich wird aus<br />

dieser Vision bald Realität.

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

28<br />

Bau & Recht<br />

Haftungsgefahr für die<br />

örtliche Bauaufsicht?<br />

Der Oberste Gerichtshof hat erstmals entschieden, dass ein Regress des Werkunternehmers<br />

gegenüber der vom Bauherrn beauftragten örtlichen Bauaufsicht möglich<br />

und nicht grundsätzlich von vornherein ausgeschlossen ist. Die Haftung der örtlichen<br />

Bauaufsicht ist jedoch einzelfallbezogen zu beurteilen.<br />

Text: Ing. Mag. Julia Haumer-Mörzinger und Mag. Matthias Nödl<br />

Bei umfangreicheren Bauvorhaben sowie<br />

bei unerfahrenen und fachlich unkundigen<br />

Bauherrn werden immer häufiger fachkundige<br />

Unternehmen oder Personen (z.B.<br />

Architekten, Ziviltechniker, Bauingenieure<br />

oder sonstige Konsulenten) mit den Aufgaben<br />

der örtlichen Bauaufsicht beauftragt,<br />

deren Entgelt vom Bauherrn zu leisten ist.<br />

Die örtliche Bauaufsicht vertritt den Bauherrn<br />

auf der Baustelle und fungiert als<br />

zentraler Ansprechpartner des Bauherrn<br />

für die ausführenden Werkunternehmer.<br />

Nach ständiger Rechtsprechung stellt der<br />

Vertrag zwischen Bauherrn und örtlicher<br />

Bauaufsicht keinen Vertrag mit Schutzwirkung<br />

zugunsten Dritter – somit nicht zugunsten<br />

der bauausführenden Werkunternehmer<br />

– dar. Die Überwachung der von<br />

den Werkunternehmern zu erbringenden<br />

(Bau-)Leistungen durch die örtliche Bauaufsicht<br />

erfolgt ausschließlich im Interesse<br />

des Bauherrn. Die örtliche Bauaufsicht soll<br />

den Bauherrn durch ihre Qualifikation und<br />

Sachkenntnis vor mangelhaften Bauausführungen<br />

schützen, die dem Verantwortungsbereich<br />

der bauausführenden Werkunternehmer<br />

entspringen, jedoch nicht die<br />

Haftung der bauausführenden Werkunternehmer<br />

mindern oder diese gar von deren<br />

Verantwortung entlasten.<br />

Zur Beurteilung eines allfälligen Regressanspruchs<br />

des Werkunternehmers gegenüber<br />

der örtlichen Bauaufsicht ist jedoch zuvor<br />

die Tätigkeit der örtlichen Bauaufsicht zu<br />

definieren, wenn der Tätigkeitsumfang<br />

nicht gesondert im Vertrag mit dem Bauherrn<br />

festgelegt ist.<br />

Gemäß der ständigen Rechtsprechung<br />

des Obersten Gerichtshofes gehören zur<br />

Tätigkeit der örtlichen Bauaufsicht all jene<br />

Kontrolltätigkeiten, die sich unmittelbar auf<br />

den Baufortschritt beziehen und nur im Zusammenhang<br />

mit eigenen Wahrnehmungen<br />

auf der Baustelle sinnvoll ausgeübt werden<br />

können (z.B. die Überwachung der Herstellung<br />

des Werkes auf Übereinstimmung<br />

mit den Plänen, auf Einhaltung der technischen<br />

Regeln, der behördlichen Vorschriften<br />

und des Zeitplanes, die Abnahme von<br />

Teilleistungen und die Kontrolle der für die<br />

Abrechnung erforderlichen Abmessungen,<br />

die Führung des Baubuches etc.). Sonstige<br />

Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten<br />

sind nicht als solche der örtlichen Bauaufsicht<br />

zu werten.<br />

Schon bisher konnte der bauausführende<br />

Werkunternehmer Regressansprüche gegenüber<br />

der örtlichen Bauaufsicht geltend<br />

machen, sofern die örtliche Bauaufsicht<br />

nicht nur mit Kontrolltätigkeiten beauftragt<br />

war. Beispielsweise wurde dem Werkunternehmer<br />

gegenüber der örtlichen Bauaufsicht,<br />

die auch mit der Baukoordination<br />

beauftragt war und diese Pflichten verletzt<br />

hat, ein Regressanspruch zuerkannt.<br />

Die Frage, ob ein Werkunternehmer und<br />

die örtliche Bauaufsicht, die lediglich mit<br />

Kontrolltätigkeiten beauftragt wurde, als<br />

Solidarschuldner gegenüber dem Bauherrn<br />

haften und somit eine Schadensteilung gemäß<br />

§§ 1302 iVm 896 ABGB anwendbar ist,<br />

war jedoch bisher unklar. Diese Frage hat<br />

nun der 8. Senat des Obersten Gerichtshofes<br />

in seiner Entscheidung vom 18.11.2019<br />

zu 8 Ob 88/19b entschieden.<br />

Voraussetzung für die Solidarhaftung –<br />

Haftung mehrerer Personen zur ungeteilten<br />

Hand – gegenüber dem Bauherrn gemäß<br />

§ 1302 ABGB ist eine Verletzung der jeweiligen<br />

Sorgfaltspflicht. Das bedeutet, eine<br />

Solidarhaftung gegenüber dem Bauherrn<br />

liegt nur vor, wenn der bauausführende<br />

Werkunternehmer seine Leistung mangelhaft<br />

erbringt, die örtliche Bauaufsicht<br />

ebenfalls ihre Kontrollpflichten verletzt und<br />

der jeweilige Anteil am Gesamtschaden<br />

nicht festgestellt werden kann. Die örtliche<br />

Bauaufsicht haftet daher bei eigener ordnungsgemäßer<br />

Pflichterfüllung gegenüber<br />

dem Bauherrn oder dem bauausführenden<br />

Werkunternehmer nicht für ein mangelhaft<br />

erbrachtes Werk.<br />

Der Oberste Gerichtshof hat nunmehr in<br />

diesem Zusammenhang ausgesprochen,<br />

dass ein rechtswidriges Verhalten nur im<br />

Verhältnis zum Bauherrn eine Rolle spielt.<br />

Entscheidend ist somit nicht, ob das Verhalten<br />

des einen Mitschädigers gegenüber<br />

dem anderen Mitschädiger rechtswidrig ist.<br />

Daher kann aus einem fehlenden Rechtswidrigkeitszusammenhang<br />

zwischen dem<br />

Werkunternehmer und der örtlichen Bauaufsicht<br />

keine Beschränkung der Regressmöglichkeit<br />

abgeleitet werden.<br />

Bei der Solidarhaftung mehrerer Schädiger<br />

– sofern der jeweilige Anteil am Schaden<br />

nicht bestimmbar ist – kommt der allgemeine<br />

Grundsatz „Alle für Einen und Einer<br />

für Alle“ zum Tragen. Der Bauherr kann somit<br />

frei entscheiden, welcher der Mitschädiger<br />

in Anspruch genommen wird und<br />

den Schaden einstweilen tragen muss. Der<br />

Gesamtschuldner kann sich gemäß § 1302<br />

letzter Satz ABGB wiederum den Regressanspruch<br />

gegenüber den anderen Mitschädigern<br />

vorbehalten.

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

| BA12-17G |<br />

Bau & Recht<br />

Das Gebäude der Zukunft<br />

kann auch so aussehen<br />

Ideal für Modernisierungen: Die offene,<br />

PC-basierte Gebäudeautomation<br />

von Beckhoff<br />

Dieser Regressanspruch ergibt sich auch aus § 896<br />

erster Satz ABGB, wonach ein Solidarschuldner, der<br />

im Außenverhältnis mehr leistet, als er im Innenverhältnis<br />

leisten müsste, gegenüber den anderen Solidarschuldnern<br />

einen Rückgriffsanspruch hat. Das<br />

bedeutet, wenn ein Mitschuldner gegenüber dem<br />

Geschädigten den vollumfänglichen Ersatz leistet,<br />

kann er von den anderen Mitschuldnern einen Teilbetrag<br />

zurückverlangen.<br />

Nach Ansicht des Obersten Gerichtshofes resultiert<br />

die Regressmöglichkeit aus der Konsequenz des unbewussten<br />

Zusammenwirkens durch selbstständige<br />

Handlungen von Werkunternehmer und örtlicher<br />

Bauaufsicht und führt zu keiner – wie in der Literatur<br />

vielfach behaupteten – sachlich ungerechtfertigten<br />

Entlastung des Werkunternehmers.<br />

Die geäußerten Bedenken in der Literatur – wonach<br />

Werkunternehmer bei Beauftragung einer örtlichen<br />

Bauaufsicht durch den Bauherrn anders behandelt<br />

werden als Werkunternehmer ohne gesonderte Überwachung<br />

durch eine örtliche Bauaufsicht – werden im<br />

Zuge der Bestimmung der Regressquote berücksichtigt.<br />

Für den Betrag, den der ersatzleistende Solidarschuldner<br />

zurückverlangen kann, also die Regressquote,<br />

sind einzelne Zurechnungsgründe maßgeblich.<br />

Der bauausführende Werkunternehmer schuldet gegenüber<br />

dem Bauherrn die mangelfreie Erbringung<br />

des beauftragten Werkes und somit allgemein ein<br />

aktives Tun. Die örtliche Bauaufsicht schuldet dem<br />

Bauherrn gegenüber lediglich – wie zuvor ausgeführt<br />

– eine Kontrolltätigkeit. Daraus folgt, dass der<br />

Werkunternehmer den Schaden durch aktives Tun<br />

verursacht und die örtliche Bauaufsicht nur durch<br />

eine Sorgfaltswidrigkeit bei der Erfüllung ihrer Überwachungspflicht<br />

zum Schaden beiträgt. Im Regelfall<br />

wird daher der Verschuldensgrad auf Seiten des<br />

Werk unternehmers wesentlich höher sein als jener<br />

auf Seiten der örtlichen Bauaufsicht. Daraus kann<br />

eine überwiegende oder gar alleinige Haftung des<br />

Werkunternehmers resultieren.<br />

Im Ergebnis kann der mangelhaft leistende Werkunternehmer,<br />

der den verursachten Schaden an den<br />

Bauherrn ersetzt hat, nunmehr Regress an der örtlichen<br />

Bauaufsicht nehmen. Der Regressanspruch<br />

gegen die örtliche Bauaufsicht besteht jedoch nur,<br />

sofern die örtliche Bauaufsicht ihrerseits aufgrund<br />

einer Sorgfaltswidrigkeit bei der Überwachung der<br />

Bauarbeiten einen Schaden verursacht hat und die<br />

Zurechnungsgründe im Einzelfall eine Haftung rechtfertigen.<br />

In der Praxis ist zudem je nach Sachverhalt<br />

zu prüfen, welcher Verschuldensgrad höher und ob<br />

eine allfällige Haftung der örtlichen Bauaufsicht wegen<br />

Geringfügigkeit gänzlich entfällt.<br />

www.beckhoff.at/building<br />

So wird wertvolle Bausubstanz nicht nur erhalten, sondern zukunftsfit<br />

gemacht: Mit der integralen Gebäudeautomation von Beckhoff<br />

implementieren Sie alle Möglichkeiten der Kommunikations- und<br />

Steuerungstechnik – angepasst an die individuellen Bedürfnisse der<br />

Immobilie. Alle Gewerke werden von einer einheitlichen Hard- und<br />

Softwareplattform gesteuert: Ganz gleich, ob es um die nutzungsgerechte<br />

Beleuchtung, die komfortable Raumautomation oder<br />

die hocheffiziente HLK-Regelung geht. Für alle Gewerke stehen<br />

vordefinierte Softwarebausteine zur Verfügung, die das Engineering<br />

enorm vereinfachen. Funktionserweiterungen oder -änderungen sind<br />

jederzeit möglich. Das Ergebnis: Durch die optimale Abstimmung aller<br />

Gewerke werden die Energieeinsparpotenziale voll ausgeschöpft und<br />

die Effizienz der Bewirtschaftung deutlich erhöht.<br />

Die ganzheitliche Automatisierungslösung<br />

von Beckhoff:<br />

Flexible<br />

Visualisierung/<br />

Bedienung<br />

Skalierbare Steuerungstechnik,<br />

modulare I/O-<br />

Busklemmen<br />

Modulare<br />

Software-<br />

Bibliotheken

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

30<br />

Intelligente Fassade

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

31<br />

Behnisch Architekten<br />

Formvollendete<br />

Fassade<br />

AGORA PÔLE de recherche sur le cancer / Lausanne, Schweiz / Behnisch Architekten<br />

Text: Linda Pezzei Fotos: David Matthiessen, Stefan Behnisch<br />

Für das Krebsforschungszentrum<br />

AGORA in<br />

Lausanne entwickelten<br />

Behnisch Architekten eine<br />

neuartige Außenfassade<br />

in Form einer durchgehenden,<br />

durchlässigen<br />

Sonnenschutzhaut, die<br />

eine Überhitzung der<br />

Fassaden verhindert und<br />

gleichzeitig ein hohes<br />

Maß an visueller Transparenz<br />

bietet. Neben den<br />

technischen Vorzügen<br />

besticht die Fassade<br />

zusätzlich durch ihre<br />

schlichte Eleganz.<br />

Die Fassade eines Bauwerkes ist buchstäblich die<br />

Haut über den Knochen, Muskeln und Sehnen des<br />

Tragwerks und Innenraums. Wie die menschliche<br />

Haut soll diese vor äußeren Einflüssen schützen. Neben<br />

dieser Schutzfunktion definiert die Fassade analog<br />

unserer Kleidung aber auch den Charakter und<br />

Stil eines Gebäudes. Zusätzlich müssen die Architekten<br />

das Zusammenspiel von Innen- und Außenraum<br />

erfolgreich entwickeln und dabei eine Vielzahl an<br />

Einflussfaktoren beachten. Behnisch Architekten ist<br />

mit der Fassade des AGORA PÔLE de recherche sur<br />

le cancer unweit des Genfer Sees in dieser Hinsicht<br />

ein kleiner Meilenstein gelungen.<br />

Der 2018 fertiggestellte Neubau des Krebsforschungszentrums<br />

auf dem Campus des CHUV (Centre<br />

hospitalier universitaire vaudois) in Lausanne<br />

stellt Arbeits- und Forschungsräume für 400 Wissenschaftler<br />

und Ärzte unter einem Dach bereit. Die<br />

Gebäudeform wurde bei der Konzeption stark von<br />

Blickachsen und bestehenden visuellen Beziehungen<br />

auf dem Grundstück beeinflusst. Im Erdgeschoss<br />

liegt der sogenannte Agora-Bereich, ein Ort der Interaktion,<br />

des Treffens und der informellen Besprechungen,<br />

der sich zur Talseite hin öffnet. Oberhalb<br />

dieses Bereichs befinden sich drei weitere Etagen mit<br />

Forschungslabors. Die Agora-Ebene soll die Kommunikation<br />

fördern. Hier sind ein Hörsaal, ein Café, ein<br />

Restaurant, Konferenzräume und Verwaltungsräume<br />

untergebracht. Auf den darüber liegenden Etagen<br />

befinden sich jeweils an der Nord- und der Südseite<br />

kleinere Gemeinschaftsbereiche, in denen sich die<br />

Mitarbeiter der Büros und Labors treffen können.<br />

Letztendlich entwickelten Behnisch Architekten für<br />

die Fondation ISREC einen skulptural anmutenden,<br />

gut ablesbaren Baukörper, der sich in die bestehenden<br />

Strukturen einfügt, und gleichzeitig eine identitätsstiftende<br />

Präsenz zeigt.<br />

Zu diesem Eindruck trägt maßgeblich auch die einzigartige<br />

Fassadenstruktur bei. Im Detail filigran und<br />

leicht, fügen sich die Strukturen im Ganzen betrachtet<br />

zu einem lebendig wirkenden Gesamten. Ähnlich<br />

einem vorüberziehenden Vogelschwarm: die Summe<br />

aller Einzelteile zusammengefügt zu einem Bild perfekter<br />

Harmonie. So wie die Gebäudeform und die<br />

räumlichen Qualitäten von Tageslicht, Proportion<br />

und Materialität geprägt sind, so basiert das Konzept<br />

der Gebäudehülle auf dem Streben nach einer<br />

optimalen Tageslichtnutzung in der Gebäudetiefe bei<br />

gleichzeitigem Schutz vor Sonneneinstrahlung.<br />

Besonderheit der Fassade ist deren große Flexibilität,<br />

die auf den unterschiedlichen Anforderungen der<br />

verschiedenen dahinterliegenden Funktionsbereiche<br />

basiert. Ob Restaurant, Café, Verwaltung, Labore, Seminarbereiche<br />

oder dienende Räume - die Fassade<br />

lässt von außen betrachtet keine exakte Ablesbarkeit<br />

zu, bietet aber dennoch individuelle Funktionalität.<br />

Mit Hilfe des feststehenden Sonnenschutzes ist eine<br />

Regulierung der direkten Sonneneinstrahlung durch<br />

individualisierte Neigungen und Tiefen der einzelnen<br />

Elemente möglich. In bestimmten Bereichen erlauben<br />

öffenbare Fenster zudem eine natürliche Be- und<br />

Entlüftung und tragen so zu einem individuellen Klimakomfort<br />

bei.<br />

u

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

32<br />

Intelligente Fassade<br />

Mittlerweile auch bei anderen Projekten erprobt<br />

(unlängst beispielsweise für die ikonische adidas<br />

ARENA in Herzogenaurach), wurde die Idee des<br />

hochentwickelten, feststehenden Sonnenschutzgitters<br />

für das Projekt AGORA zum ersten Mal in der<br />

Praxis umgesetzt. Ziel der Architekten war es, einen<br />

Sonnenschutz zu schaffen, der einen nahezu ungehinderten<br />

Blick nach außen ermöglicht, gleichzeitig<br />

aber die Sommersonne fernhält, das Umgebungslicht<br />

in die Tiefe des Raumes reflektiert und die Wintersonne<br />

teilweise in den Raum einfallen lässt. Keine<br />

leichte Aufgabe.<br />

Die Lösung fanden Behnisch Architekten in Form von<br />

Gitternetzelementen, die mit unterschiedlichen Geometrien<br />

auf das skulptural anmutende Gebäudevolumen<br />

reagieren. Die mittels dreidimensionaler Computerprogramme<br />

entwickelten Details wurden im Laufe<br />

des Projekts mit Unterstützung der Klimaingenieure<br />

von Transsolar und des Lichttechnikers Robert Müller<br />

von Bartenbach konkretisiert und mit Simulationen<br />

verifiziert, bevor die Daten an den Schweizer<br />

Hersteller der Fassadenelemente übergeben wurden.<br />

Ziel war es, die einzelnen Sonnenschutzflügel auf<br />

den jeweiligen Lastensammlern mit gleichmäßigem<br />

Fugenbild zwängungsfrei montieren zu können. Das<br />

vielschichtige Gebäudevolumen mit schrägen Wänden<br />

und Ecken, die sich in geometrisch komplexen<br />

Winkeln treffen, wird durch die einheitliche Fassade<br />

harmonisiert. Anstatt einzelne Fenster hervorzuheben,<br />

wird so ein einheitliches Gesamtbild erzielt. Die<br />

Fassade fungiert als unterstützendes, verbindendes<br />

Element mit einer vorgehängten Struktur, welche die<br />

dahinterliegenden Öffnungen überspielt. u

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

33<br />

Behnisch Architekten<br />

Die Außenfassade von<br />

AGORA ist als durchgehende,<br />

durchlässige<br />

Sonnenschutzhaut konzipiert<br />

und besteht aus<br />

Metallöffnungen, die sich<br />

in ihrer Tiefe und Ausrichtung<br />

an jede Fassade<br />

anpassen.

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

34<br />

Intelligente Fassade<br />

Das Atrium, Haupteingang<br />

des Gebäudes,<br />

verbindet AGORA auf<br />

der Ost-Seite mit dem<br />

Nachbargebäude Bu25<br />

und dient als öffentlicher<br />

Treffpunkt.<br />

Ein gleichförmiges Gitternetz umspannt das Laborgebäude<br />

wie eine zweite Haut. Die einzelnen Fassadenelemente<br />

des Gitters unterscheiden sich je nach<br />

Fassadenseite in Tiefe und Ausrichtung und sind individuell<br />

auf die jeweilige Himmelsrichtung und den<br />

Sonnenlichteinfall zugeschnitten. Jede Fassadenfläche<br />

verwendet einen bestimmten Typus, bestehend<br />

aus zwei gefalteten, miteinander verbundenen Aluminiumteilen,<br />

die in ihren Ausprägungen variieren.<br />

Eine unsichtbare Befestigung am Lastensammler ist<br />

über Laschen an den parallelen kurzen Kanten jedes<br />

Fassadenelementes realisiert. Die Aluminiumstruktur<br />

des Lastensammlers wird an der Betonbrüstung der<br />

inneren Fassade über Stahlkonsolen gehalten, die einen<br />

Wartungslaufsteg aufnehmen. Jedes Element ist<br />

teilweise mit lasergeschnittenen Löchern versehen,<br />

um den Kontrast herabzusetzen und so Blendeffekte<br />

zu vermeiden. Anhand von Simulationen wurde die<br />

Fassade auf Sonnen- und Hitzeschutz, Lichtoptimierung<br />

und Blendung geprüft. Laut der Architekten<br />

konnte so nachgewiesen werden, dass die Leistung<br />

des feststehenden Sonnenschutzgitters einer fixen<br />

Einrichtung mit rein horizontal angelegten Verschattungselementen<br />

deutlich überlegen ist. Insbesondere<br />

im Hinblick auf die Lichtoptimierung schneide dieses<br />

neu entwickelte Sonnenschutzsystem deutlich<br />

besser ab als beweglicher Sonnenschutz.

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

35<br />

Behnisch Architekten<br />

Prinzipiell ist diese Art der fest installierten und für<br />

bestimmte Anwendungsbedingungen konzipierte<br />

Gebäudehülle auf jeden Fall eine gute Lösung, um<br />

die Leistung der Gebäudehülle in Bezug auf ihre<br />

Haltbarkeit, Tageslichtoptimierung und Energieeinsparung<br />

zu verbessern. Formal gesehen überzeugt<br />

die Fassadengestaltung ohnehin – sowohl mit ihren<br />

inneren wie äußeren Werten.<br />

•

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

36<br />

Intelligente Fassade<br />

AGORA Pôle de recherche sur le cancer<br />

Schnitt<br />

AGORA Pôle de recherche sur le cancer<br />

Grundriss Erdgeschoss<br />

AGORA Pôle de recherche sur le cancer<br />

Grundriss 1. OG

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

37<br />

Behnisch Architekten<br />

AGORA PÔLE de recherche sur le cancer<br />

Lausanne, Schweiz<br />

Bauherr:<br />

Planung:<br />

Statik:<br />

Fondation ISREC<br />

Behnisch Architekten, Stuttgart<br />

ZPF Ingenieure AG, CH-Basel<br />

Grundstücksfläche: 22.500 m 2<br />

Planungsbeginn: 2013<br />

Bauzeit: 2015-2018<br />

Fertigstellung: 2018

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

38<br />

Intelligente Fassade<br />

Symphonie im<br />

Stützenwald<br />

Wuxi Taihu Show Theatre / Wuxi / Steven Chilton Architects<br />

Text: Edina Obermoser Fotos: Kris Provoost

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

39<br />

Steven Chilton Architects<br />

Für die Gestaltung des<br />

Taihu Show Theatre im<br />

chinesischen Wuxi holt<br />

sich das Londoner Büro<br />

Steven Chilton Architects<br />

Inspiration aus der Natur.<br />

Sie entwerfen einen kreisrunden<br />

Bau und verpacken<br />

diesen in eine dichte<br />

Säulenstruktur, die einem<br />

Bambuswald nachempfunden<br />

ist. Damit schaffen<br />

die Architekten nicht nur<br />

einen Hingucker, sondern<br />

verschatten außerdem die<br />

Glasfassade auf natürliche<br />

Art und Weise.<br />

Das Taihu Show Theatre entsteht in der ostchinesischen<br />

Metropole Wuxi. Diese zählt über sechs Millionen<br />

Einwohner und liegt am Tai Hu See in unmittelbarer<br />

Nähe Shanghais. Der Neubau entsteht in erster<br />

Linie als Kulisse für eine Wassershow von Franco<br />

Dragone, einem italienischen Theaterdirektor. Dieser<br />

machte sich unter anderem durch Inszenierungen<br />

des Cirque du Soleil einen Namen und soll mit der<br />

geplanten Daueraufführung zukünftig das kulturelle<br />

Angebot der Stadt bereichern.<br />

Die britischen Steven Chilton Architects konzipieren<br />

das Theater als kreisrunden Bau. Eine intelligente<br />

Gebäudehülle, die sich aus drei Komponenten zusammensetzt,<br />

zieht sämtliche Blicke auf sich und<br />

reguliert gleichzeitig das Raumklima im Inneren.<br />

Sie besteht aus einer Glasfassade, einem schattenspendenden<br />

Vordach und einem dichten Wald aus<br />

hohen Stützen. Bei der Gestaltung ließen sich die<br />

Architekten vom größten Bambuswald in China inspirieren.<br />

Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe<br />

von Wuxi im Nationalpark Zhuhai und zählt zu einer<br />

der beliebtesten Touristenattraktionen der Region.<br />

Das naturinspirierte Design macht den Kulturbau mit<br />

seinem charakteristischen Aussehen zu einem neuen<br />

Wahrzeichen der Stadt.<br />

Den Kern des Taihu Show Theatre stellt der zylinderförmige<br />

Saal dar, in dem die Aufführungen stattfinden.<br />

Als Herzstück des Gebäudes bietet er Platz<br />

für 2.000 Besucher. Die übrigen Räume mit Administration,<br />

Büros, Technik und Backstagebereichen sind<br />

rundherum über mehrere Geschosse verteilt angeordnet.<br />

Eine Kombination aus verputztem Betonstein<br />

an der Rückseite und vorgehängten Glaspaneelen<br />

zum Eingang hin bildet die erste Ebene der mehrschichtigen<br />

Gebäudehülle. Diese fungiert als thermischer<br />

Abschluss des Stahlbetonbaus und ist über die<br />

gesamte Höhe mit schmalen, goldenen und weißen<br />

Streifen überzogen. Durch die raumhohen Verglasungen<br />

gelangt viel Tageslicht ins Innere des Theaters,<br />

das für ein stimmungsvolles Ambiente sorgt. u

<strong>architektur</strong> FACHMAGAZIN<br />

40<br />

Intelligente Fassade<br />

Das leichte Sonnendach<br />

dient mit seiner Struktur<br />

aus lamellenartigen<br />

Dreiecken nicht nur<br />

als Schattenspender,<br />

sondern auch als oberer<br />

Abschluss der schlanken<br />

Bambusstützen.<br />

Die übrigen Schichten, die die Fassade komplettieren,<br />

dienen nicht nur der Optik, sondern senken zudem<br />

als passive Maßnahme die Kühllast. Als oberer<br />

Abschluss legt sich ein Sonnendach ringförmig um<br />

den Baukörper. Dort kragt es fast zehn Meter aus und<br />

schirmt die Glasfassade vor der einfallenden Strahlung<br />