Marbacher Magazin 148: Der Wert des Originals

Das 2014 erschienene Marbacher Magazin von Heike Gfrereis und Ulrich Raulff mit einem Essay von Gottfried Boehm ist leider vergriffen. Wer nichts verpassen möchte, der kann die Reihe der "Marbacher Magazine" abonnieren: https://www.dla-marbach.de/fileadmin/shop/Abo-Formular_2019.pdf

Das 2014 erschienene Marbacher Magazin von Heike Gfrereis und Ulrich Raulff mit einem Essay von Gottfried Boehm ist leider vergriffen. Wer nichts verpassen möchte, der kann die Reihe der "Marbacher Magazine" abonnieren: https://www.dla-marbach.de/fileadmin/shop/Abo-Formular_2019.pdf

- TAGS

- manuskript

- anfang

- originale

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

marbachermagazin <strong>148</strong> <strong>Der</strong> <strong>Wert</strong> <strong>des</strong> <strong>Originals</strong><br />

mit einem Essay von<br />

Gottfried Boehm<br />

Deutsche Schillergesellschaft<br />

Marbach am Neckar

Vorwort<br />

HEIKE GFREREIS UND ULRICH RAULFF

5<br />

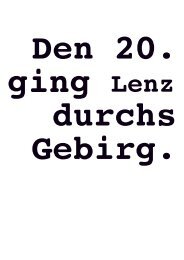

Unwillkürlich beginnt man, nach Daten zu suchen, um sich die eigene<br />

Verblüffung zu erklären. Ein Jubiläum, ein Jahrestag, irgendein Kalendereintrag,<br />

der es zwingend notwendig machte, dass sich diese Ausstellung<br />

jetzt ereignet, in diesem besonderen Augenblick. Es ist, als liefe die Reihe<br />

der Ausstellungen, die wir seit Jahren in Marbach machen, und namentlich<br />

die Serie von ›Essay-Ausstellungen‹ – ›Ordnung‹, ›Autopsie Schiller‹,<br />

›Randzeichen‹, ›Schicksal‹ – geradezu unvermeidlich auf diese Ausstellung<br />

und ihr Thema hin. Aber es gibt diesen kalendarischen Anlass, diese<br />

äußerliche Begründung nicht, auch wenn sich 2015 die Gründung <strong>des</strong><br />

Deutschen Literaturarchivs zum 60. Mal jährt und absichtsvoll erscheint,<br />

was zufällig zusammenkommt. ›<strong>Der</strong> <strong>Wert</strong> <strong>des</strong> <strong>Originals</strong>‹ begründet sich<br />

ausschließlich aus sich selbst – und aus dem, was wir in Marbach seit<br />

langem tun und worin wir unsere Stärke, aber auch unsere Verpflichtung<br />

sehen: Originale zu sammeln, zu bewahren, zu erforschen und zu zeigen.<br />

Noch nie haben wir versucht, uns so konzentriert selbst in die Karten<br />

zu schauen und hartnäckig der Motivation auf die Spur zu kommen,<br />

warum wir alles für die Originale geben; noch nie kam uns eine Ausstellung<br />

so nah.<br />

Die Idee zu dieser Ausstellung entstand anlässlich von Gesprächen mit<br />

israelischen Kollegen, bei denen es um das künftige Geschick <strong>des</strong> Nachlasses<br />

von Max Brod ging. Irgendwann im Verlauf der Diskussionen kam<br />

der Gedanke auf, man könne die Originale auch gemeinsam erwerben und<br />

die Verantwortung für sie teilen und die Erwartungen der Forschung durch

6<br />

den Austausch von Scans befriedigen – jedenfalls bis zu einem gewissen<br />

Punkt. Doch wie lässt sich dieser Punkt bestimmen? Was liegt hinter ihm,<br />

jenseits oder auch diesseits <strong>des</strong> Scans? Schon einmal, im Juni 2011,<br />

haben wir diesen Punkt in einer gemeinsam mit der Universität Tübingen<br />

im Literaturmuseum der Moderne veranstalteten Werkstatt-Tagung am<br />

Beispiel »ästhetischer Unikate« zu bestimmen versucht und gesehen, dass<br />

wir über das Gegensatzpaar Original und Reproduktion hinaus denken<br />

müssen. Das Original – und nicht nur das ästhetische Unikat – ist mehr<br />

als seine austauschbaren, erforschbaren und vermittelbaren Teile. Es ist<br />

mehr als sein Bild, mehr als sein Material und mehr als seine Deutung und<br />

Bedeutung, mehr als sein kulturhistorischer, politischer und finanzieller<br />

<strong>Wert</strong>. Es ist das alles zusammen und noch ein wenig mehr. Es definiert<br />

Orte und Institutionen – ohne Originale keine Museen und Archive, keine<br />

Reisen zur Kunst und keine Wege durchs Hinterland.<br />

Das Original bringt uns dazu, bestimmte Plätze aufzusuchen und absolute<br />

Adjektive zu finden: echt, rein, wahr, einzigartig. Magisch und auratisch,<br />

ursprünglich, ein Stück aus einer anderen Welt. Auch Repliken<br />

können einem Ort seine Bedeutung verleihen: Im Mittelpunkt <strong>des</strong> Jerusalemer<br />

»Schrein <strong>des</strong> Buches« steht eine Nachbildung der Jesajarolle,<br />

jenes ältesten vollständigen Manuskripts eines Buchs der Bibel, das man<br />

in den Qumran-Höhlen am Toten Meer gefunden hat. Das Original ist<br />

weder der Gegensatz zur Reproduktion noch zur Fälschung. Bei<strong>des</strong> sind<br />

Formen seiner Überlieferung und Erscheinung, Stellvertreter seiner<br />

Funktionen, Verstärker seiner Macht.<br />

Doch was ›leisten‹ Originale, worin besteht ihr <strong>Wert</strong> für uns? Wozu benötigen<br />

wir sie, was ist ihr spezieller Gebrauchswert im Rahmen unserer<br />

alltäglichen Verständigungen und Festsetzungen von kulturellen und<br />

öko nomischen <strong>Wert</strong>en? Was schließlich ist ihr Tauschwert in unseren<br />

Marktökonomien, wer oder was bestimmt den Kurs von Objekten, die<br />

oftmals so unscheinbar oder gar verborgen sind wie ein paar Zettel vom<br />

Nachttisch eines verstorbenen Dichters oder das Turiner Grabtuch? Wie<br />

können einzelne Objekte in unserer Welt der kulturellen, symbolischen

und realen Güter den besonderen Status, die Macht und die Magie eines<br />

›<strong>Originals</strong>‹ erhalten? Offenbar gibt es in der Fülle der Dinge, mit deren<br />

Hilfe wir nicht nur unser materielles Leben bestreiten, sondern auch unser<br />

geistiges Leben führen, einige, die so etwas wie den Goldstandard setzen<br />

für <strong>Wert</strong> und Bedeutung aller anderen Dinge. Diese besonderen Dinge<br />

nennen wir ›Originale‹ – und tun, als ob wir selbstverständlich wüssten,<br />

was sie sind und wie sie wurden, was sie sind.<br />

Manches wurde zum Original durch den glühenden Wunsch, es zu besitzen,<br />

anderes durch den Akt seiner Zerstörung. Auch Dinge haben<br />

offenbar ihre rites de passage und verändern ihre Natur beim Eintritt ins<br />

Dasein und beim Verschwinden aus diesem. Es gibt Originale, die ›von<br />

alters her‹ existieren, und welche, die durch den Zufall oder Unfall der<br />

Benutzung dazu geworden sind. Wieder andere scheint erst der Markt zu<br />

machen, indem er ihren Preis hochtreibt. Originale sind abhängig von<br />

kulturellen Zusammenhängen, die es ihnen erlauben, als solche wahrgenommen<br />

zu werden und ihre spezielle Wirksamkeit zu entfalten. Wo keine<br />

Briefpost existiert, kann keine Blaue Mauritius vorkommen, wo keine<br />

literarische Kultur entstand, keine Dichterhandschrift Kultstatus erlangen.<br />

Es müssen mithin dichte politische, religiöse oder kulturelle Kontexte<br />

gegeben sein, damit Originale leisten können, was nur sie können:<br />

Anfänge schaffen, Geschichtszeichen setzen, Individualitäten begründen,<br />

Legitimität verschaffen. Wie in Fetischobjekten und Reliquien scheint sich<br />

in Originalen die geistige Energie ganzer Kulturen zu verdichten. Sie<br />

stehen am Beginn von Erzählungen und im Mittelpunkt von Verhandlungen,<br />

mit ihnen erklären wir uns die Welt und füllen die Leere, deren<br />

Gegenwart wir fürchten.<br />

Sind Originale im Plural denkbar? Von sich aus behauptet je<strong>des</strong> Original,<br />

ein Unikat zu sein: und darum unwiederbringlich. Sein Verlust würde<br />

ein Loch in die Welt reißen, das sich mit noch so viel Aufwand nicht mehr<br />

schließen ließe. Und doch verliert die Welt tagtäglich Originale, Denkmäler,<br />

Kultstätten, Monumente und lebendige Arten. Auch Menschen sind<br />

Originale und sterben, wie vor ihnen Tiere und Götter gestorben sind.<br />

7

8<br />

Solange sie aber leben, streben sie danach, sie selbst zu sein und sich<br />

zu verwirklichen. <strong>Der</strong> Weg zurück ins Paradies ist ein origineller. »Wir<br />

müssen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht von<br />

hinten irgendwo wieder offen ist«, rät uns Kleist in seinen Gedanken Über<br />

das Marionettentheater. Das Original ist ein Zeuge dieses ›Irgendwo‹.<br />

Von ihm begehren wir zu erfahren, wie es dem Individuum gelingen kann,<br />

authentisch zu sein, ursprünglich und mit sich selbst im Reinen. Das<br />

18. Jahrhundert erfindet die Bezeichnung ›Originalgenie‹. Eine Website<br />

zum Urheberrecht wirbt heute mit dem Slogan »Original ist genial«. In<br />

einer Welt der unendlichen Teilbarkeit in Ansprüche, Geschäftsprozesse,<br />

Glaubensartikel, Halbwahrheiten und beschränkte Garantien erscheint das<br />

Original wie ein Versprechen auf Ganzheit und Unteilbarkeit: ein letzter<br />

verlässlicher Baustein der Lebens- und Kunstwelt.<br />

Die ›Ursubstanz‹ bietet Karl-Ernst Georges Lateinisch-deutsches Wörterbuch<br />

als eine unter vielen Bedeutungen <strong>des</strong> weiblichen Substantivs<br />

origo an – neben ›Ursprung‹, ›Geburt‹, ›Abstammung‹ und ›Stammvater‹.<br />

Samt und sonders sind dies Wunsch- und Suchkategorien von höchster<br />

Aufladung und Intensität. Mit Originalen verstopft man die Löcher der<br />

Welt gegen das Nichts, begründet Nationen und Hegemonien, lässt<br />

Geschichten beginnen, Herrschaften fallen, Werke entstehen und Künstler<br />

zu Göttern aufsteigen. Mit Originalen verklärt man die Welt und macht<br />

sie besonders. ›Aura‹ ist eine ihrer Wirkungen, eine seltsam spektrale<br />

Kraft, benannt nach der griechischen Göttin der Morgenbrise. Doch wie<br />

fasst man diese mit kühlem Kopf? Was ist und wozu dient ein Original?<br />

Was kann es, und wer gibt ihm seinen <strong>Wert</strong>? Kann man seine Macht in<br />

Begriffe und auch Zahlen fassen? Kann man mit Originalen anders und<br />

schärfer denken als ohne sie? Antworten auf diese Fragen zu finden,<br />

und hätten sie nur die Form neuer Fragen, dazu haben wir Wissenschaftler<br />

und Sammler eingeladen, Jäger der originellen Gedanken und der<br />

originalen Dinge, allen voran Gottfried Boehm, mit dem wir das Konzept<br />

der Ausstellung diskutiert und weiterentwickelt haben. Die Besucher<br />

der Ausstellung und die Leser ihres Katalogs sind miteingeladen: Wozu<br />

brauchen wir diese sonderbaren Dinge?

G OTTFRIED BOEHM<br />

Augenblicksgötter.<br />

Das Original: Ein Anfang

»21. Juli 2014«<br />

11<br />

D IE MUSE GEHT BARFUSS<br />

Wer die Räume dieser <strong>Marbacher</strong> Ausstellung durchstreift, die den<br />

›<strong>Wert</strong> <strong>des</strong> <strong>Originals</strong>‹ abzuwägen unternimmt, lernt ein ungewöhnlich weites<br />

und wohl auch befremdliches Feld <strong>des</strong> Originalen kennen. Es manifestiert<br />

sich nicht vorrangig in Werken der ›schönen Künste‹ – man hat z. B.<br />

Leonardo da Vincis Mona Lisa als den Prototyp <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> schlechthin<br />

identifiziert – sondern in einer Vielzahl an Relikten, Abgüssen, Briefen,<br />

Fotos, Skizzen bzw. Notizen, in exponierten Dingen <strong>des</strong> Gebrauchs, in<br />

politischen Dokumenten und selbst in ärmlichen Überbleibseln.<br />

Wo tatsächlich auf originale Werke verwiesen wird, geschieht auch dies<br />

auf merkwürdig unoriginale Art – in Gestalt von Reproduktionen oder<br />

Wiederholungen bzw. Vorstufen und stets vielfach gebrochen. <strong>Der</strong> Umriss<br />

<strong>des</strong> großen Ernüchterers und Ikonoklasten Marcel Duchamp steht<br />

unwillkürlich im Raum. Die Dämmerung <strong>des</strong> emphatischen <strong>Originals</strong>, das<br />

womöglich durch einen Urheber geschaffen wurde, den u. a. Immanuel<br />

Kant ein »Original-Genie« genannt hat, zeitigt auch Folgen für den Diskurs,<br />

d. h. für die Bestimmung der Sache. Zu jenen Folgen gehört es,<br />

den alten Begriff <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> – der so alt übrigens gar nicht ist, nämlich<br />

auf das späte 18. Jahrhundert zurückgeht – einer Prüfung, Erprobung und<br />

Erneuerung zu unterziehen. Zumal sich jenes überkommene Verständnis<br />

<strong>des</strong> <strong>Originals</strong>, oft undurchschaut, bis heute in Umlauf befindet.<br />

Das Schauvergnügen an den vorgezeigten Dingen bietet uns die Chance,<br />

mit frischen Augen, der ebenso prominenten wie wenig reflektierten<br />

Größe <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> nachzufragen. Was zeichnet sie aus? Was macht sie

12<br />

vermutlich unverzichtbar? Lässt sie sich begrifflich umschreiben? Folgt<br />

sie einer eigenen, sinnlichen Logik? Warum floriert sie, ausgerechnet im<br />

vielberedeten Zeitalter der digitalen Reproduzierbarkeit?<br />

<strong>Der</strong> Titel dieses Essays deutet schon an, welche Vermutung wir hegen.<br />

Das Original – so die These – kennzeichnet ein spezifisches Verhältnis<br />

zur Zeit, das durch ein Vermögen realisiert wird, das man anthropologisch<br />

nennen kann. Sich nämlich der bloßen Abfolge der Sekunden, Minuten<br />

und Stunden – der Ordnung <strong>des</strong> Ziffernblattes – nicht einfach auszuliefern,<br />

sie vielmehr zu durchbrechen. Und dies durch die Fähigkeit immer<br />

wieder und ab ovo anzufangen. Dafür wird – wie wir zeigen wollen –<br />

die Regie <strong>des</strong> dichten Augenblicks, seine materielle Verkörperung als<br />

Original, wichtig werden. So sehr sich Menschen ihrer Endlichkeit ausgeliefert<br />

finden: Sie sind Wesen, die vornehmlich gestaltend, aber auch<br />

denkend und handelnd, einen Anfang zu setzen vermögen. Ein Anfang,<br />

der auch sein Ende bedenkt, beide zu einem Kreis zusammen schließt und<br />

so zum Ursprung neuer Erfahrungen wird. Gerade weil diese Art von<br />

Setzungen möglich sind, gibt es immer wieder Neues, d. h. solches das<br />

ohne Vorbild ist, das nichts nachmacht, sondern vorgibt, zum Exempel<br />

wird. Es erweist sich dem Vergehen der Zeit nicht ausgesetzt, sondern ist<br />

Herr über einen Kairos – solange jedenfalls als dieses Original nachlebt<br />

und nachwirkt. Davon dann mehr.<br />

Was aus den Schachteln <strong>des</strong> Archivs in die Vitrinen geschlüpft ist und<br />

sich an den Wänden ausbreitet, beansprucht unsere Aufmerksamkeit und<br />

ist gewiss dazu angetan, den einen oder anderen Besucher zu verwirren.<br />

Worauf reimen sich diese so verschiedenen, diese verstreuten Dinge?<br />

Verweisen sie schließlich doch auf eine verborgene Ordnung? Und worin<br />

könnte sie bestehen? Was ist, beispielsweise, ›original‹ an Hölderlins<br />

Schreibtisch oder an Schillers Schädel (und eben nicht am Manuskript <strong>des</strong><br />

Wallenstein)? Was an Abgüssen von Gesichtern und Händen, was an<br />

anderen Relikten gewesenen Lebens oder von Schreibprozessen? Was an<br />

ephemeren Notizen, an Dokumenten oder Briefschaften? Repräsentieren<br />

sie nicht primär, was man authentische Zeugenschaft nennen kann, mit

anderen Worten nichts als Mittel, Zwecke und Wege, die nirgendwo den<br />

erinnerungswürdigen Status eines in sich gefügten Werkes erreichen?<br />

Wenn man aber so weit geht, wie die Kuratoren dieser Ausstellung –<br />

verliert der Begriff <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> dann nicht jede Schärfe und Aufschlusskraft?<br />

Verwenden wir das Wort nicht lediglich dazu, die späten Effekte<br />

jenes gefräßigen Historismus zu benennen, der vor nichts Halt macht,<br />

alles aufsammelt, musealisiert und ausstellt? Ja: Ist die gegenwärtige<br />

Konjunktur der Originale nicht einfach eine Emanation <strong>des</strong> Musealen und<br />

seiner unverdrossenen Betriebsamkeit? Oder gibt es, jenseits <strong>des</strong>sen<br />

doch so etwas, wie ›die‹ Originale? Und was haben sie mit den Dingen<br />

dieser Ausstellung zu tun?<br />

So rudimentär und vielleicht auch rätselhaft sich manche Exponate auch<br />

darbieten, sie stammen aus den Händen von Autoren oder aus deren<br />

Arbeitsprozessen. Es sind eben die Goethes, Hölderlins, Mörikes, Kafkas,<br />

Benns und all die anderen, die diese sichtbaren Sachen nobilitieren,<br />

sie über die Schwelle der Bedeutsamkeit heben. Und doch beeindrucken<br />

uns nicht primär eminente Werke von Autorinnen oder Autoren, sondern<br />

gerade deren Umschweife und Umwege, die Mühen der Ebene, die<br />

Verstrickung in Arbeitsprozesse und Umstände und nicht eben selten die<br />

Intervention banaler Realitäten. Die Muse geht barfuß und querfeldein.<br />

Sie scheut steiniges und dürftiges Terrain keineswegs.<br />

13<br />

V ERKÖ RPERUNGEN<br />

So werden uns die ausgestellten Dinge durch die Namen kostbar, die sie<br />

tragen. Verkörperungen ereignen sich, die Orte, Zeiten, Atmosphären,<br />

Temperamente und Individualitäten miteinander verschränken. Weswegen<br />

es auch eines kundigen Betrachters bedarf, dem diese Namen etwas<br />

sagen, <strong>des</strong>sen Imaginationskraft angeregt wird und der sich auf das<br />

Dargebotene einzulassen bereit ist. Es nutzt nichts: Originale, schon gar<br />

nicht diese, sind keineswegs selbsterklärend. Wer ohne den inneren

14<br />

Resonanzraum einer gewissen Bildung durch diese Räume streift, der wird<br />

kaum fündig werden und wohl bald zum Ausgang streben.<br />

Wer aber die Verkörperungen als solche erkennt, der entdeckt in ihnen<br />

einen gewissen Überschuss, der ihre krude Materialität übertrifft. Darauf<br />

verweist bereits der alte, auf die Antike zurückverweisende, lateinische<br />

Wortstamm origo, von dem ausgehend die europäischen Sprachen<br />

und Kulturen eine reiche Metaphorik der Quellen und Flüsse, <strong>des</strong> Ursprungs<br />

und der Urheberschaft, der creatio und ihrer Personalisierung in<br />

Gestalt schöpferischer Autoren, <strong>des</strong> ingeniums, Genies und endlich<br />

<strong>des</strong> Originalgenies, entfaltet haben. Wer immer mit Originalen umgeht und<br />

sich selbst dabei beobachtet, der entdeckt eine Merkwürdigkeit. Was<br />

faktisch und materiell ist, was es ist – und gerade <strong>des</strong>halb auch als echt<br />

und nicht als ein Falsifikat eingeschätzt wird –, das erscheint als das<br />

Gleiche immer wieder in einem anderen Licht, erweist sich als ausdrucksstark<br />

und sinnträchtig. <strong>Der</strong> Reichtum und die Unverzichtbarkeit der Originale<br />

resultieren aus dieser unerschöpflichen Vieldeutigkeit. Mit anderen<br />

Worten: Dem selbigen Ding ist ein Gran Disidentität beigefügt.<br />

Wenn es um die erwähnten und gewiss um manche andere Qualitäten von<br />

Originalen kaum Streit geben dürfte, dann bleibt doch ganz offen, wie<br />

sie zustande kommen und warum? Schon der ominöse Kuss der Musen<br />

erweist sich als eine unverfügbare Gabe, die seit Hesiod oder Pindar<br />

herbeigerufen wurde und die ihrer Kunst den Nimbus <strong>des</strong> Originalen<br />

verliehen hat – ohne dass unser Wort dafür schon existiert hätte. Gemeint<br />

war aber stets das gelungene, in sich gefügte Kunstwerk: Lieder,<br />

Gesänge, Epen usw. Noch Kant reservierte die Bezeichnung »Original«<br />

für das vollendete Werk der schönen Künste, das ihm allein als Produkt<br />

eines ingeniums oder Genies galt. Es wäre ihm – dem Protagonisten<br />

einer Theorie der starken Originale – nicht im Traum eingefallen, die<br />

Vorprodukte und Vorstufen, die verworfenen Formulierungen und Proben,<br />

oder auch die persönlichen Zeugnisse der Autorschaft – die wir hier vor<br />

uns sehen – mit dem Ausdruck <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> zu belegen. In den Vordergrund<br />

treten bei ihm nicht Situationen oder Umstände der Produktivität,

sondern das daraus ermöglichte Gelingen, das sich keiner, auch nicht<br />

handwerklichen, Regel verdankt. Das alteuropäische Geschwisterpaar<br />

von Kunstfertigkeit (ars) und Kunstgebilde (opus), das sich wechselseitig<br />

brauchte, verbindet bzw. bekrönt jetzt, was sich weder planen noch<br />

rational ableiten lässt: die regellose Logik und intuitive Gestaltungskonsequenz<br />

<strong>des</strong> ingeniums. Für Kant ist Originalität erklärtermaßen das Gegenteil<br />

von handwerklichem Können oder selbst von Virtuosität – die allesamt<br />

auf Regelfolgen rekurrieren. Die Debatte über das Original, wie sie dann<br />

seit dem späten 18. Jahrhundert und der Romantik geführt wurde, basiert<br />

dagegen auf dieser wohlkalkulierten Regellosigkeit. Darauf beruft sich<br />

auch noch das heutige Alltagsverständnis, das in Originalen vornehmlich<br />

Hervorbringungen eines außerhalb <strong>des</strong> Gewöhnlichen stehenden, eines<br />

exzeptionellen und enormen Subjekts, genannt Genie, erkennt. Achtet<br />

man auf die umgangssprachliche Rede von den Picassos, Goethes oder<br />

Einsteins – die sich selbst schon als außerordentliche Größen präsentiert<br />

haben – dann scheint unsere Kultur von einem Völkchen von Riesen<br />

erbaut worden zu sein, die Fundamente gelegt haben und weithin aufragende<br />

und leuchtende Monumente zu errichten imstande waren. Aller<br />

heute dominierenden, egalitären Befindlichkeit zum Trotz, niemand dürfte<br />

zögern, die Rolle jener genialen Figuren und ihrer Produkte anzuerkennen.<br />

Wobei die zwischenzeitlich erfolgte Historisierung der Naturwissenschaften<br />

– wir nennen als Symptom lediglich die Einführung <strong>des</strong> historischen<br />

Paradigmas durch Thomas S. Kuhn – ermöglicht hat, auch<br />

von Werken <strong>des</strong> Wissens und der Technik zu sprechen, sie ins Feld der<br />

Originale einzubeziehen.<br />

15<br />

O PTISCHE TÄUSCHUNGEN?<br />

Wie weit jene theoretische Basis trägt und ob sie nach den Erfahrungen<br />

<strong>des</strong> 20. Jahrhunderts noch tragfähig ist, sind wir dabei zu bespre-<br />

chen. Zuvor aber möchten wir kurz eine ideologiekritische Auffassung, die

16<br />

vielleicht auch manchem Besucher dieser Ausstellung in den Sinn kommt,<br />

kritisch beleuchten. Entstehen Originale nicht einfach aus Projektionswünschen<br />

von Individuen oder Kollektiven, deren Bedürfnislage dazu führt,<br />

etwelche Dinge, die sich dazu eignen, mit überschießenden Bedeutungen<br />

und Wirkungen aufzuladen, sie zu idolisieren? Und wie diese Ausstellung<br />

zeigt, genügen dazu bereits Relikte, wenn sie nur auf heilige – manchmal<br />

auch scheinheilige – Namen getauft sind. Man schreibt ihnen dichte<br />

Qualitäten zu, sieht sie von einer Aura umglänzt und holt damit doch nur<br />

aus ihnen heraus, was man zuvor in sie hineingelegt hatte – getrieben<br />

durch ein unbewusstes Begehren. Spricht die ansteigende Konjunktur<br />

der Originale, zu der auch eine entsprechende Marktbewertung gehört<br />

und die unter Vorzeichen fortschreitender gesellschaftlicher Ausdifferenzierung<br />

und Spezialisierung erfolgt, nicht für derartige dialektische Volten<br />

und Gegenbewegungen? Sie holen – so betrachtet – zurück, was das<br />

Gesetz der Rationalität und der Aufklärung zuvor verdrängt hat: das<br />

Singuläre, das Authentische, die magischen Substanzen. Folgt man einem<br />

derart reduktionistischen Argument, dann erscheint das Original als eine<br />

Fata Morgana, die im wüstenhaften Klima der Zivilisation ebenso zwangsläufig,<br />

wie unbeherrschbar entsteht. Wer sie greifen oder auf ihren<br />

Sachgehalt hin festlegen möchte, dem entschwindet sie, um an anderer<br />

Stelle erneut aufzutauchen. Aber auch bei dieser Position sieht es so aus,<br />

als hätten wir – von Bedürfnissen getriebene Wesen, die wir sind –<br />

Originale nötig.<br />

I M ZWIESPALT<br />

<strong>Der</strong> konsequenteste Philosoph der Erkenntniskritik und der Aufklärung,<br />

Immanuel Kant, hätte die zuletzt skizzierte Auffassung gewiss nicht geteilt,<br />

so sehr er der Unentbehrlichkeit der Originale Argumente geliefert hat.<br />

Gerade <strong>des</strong>halb lohnt es, seine Gründe und Ideen kennenzulernen. Selbst<br />

dann, wenn man sich den Schlüssen zu denen er gelangte, nicht länger

anschließen möchte. Was er auf wenigen Seiten seiner Kritik der Urteilskraft<br />

und der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht über das Original<br />

ausgeführt hat, ist das bedeutende Nebenprodukt einer weit ausgreifenden<br />

systematischen Erörterung, die an dieser Stelle auf sich beruhen<br />

bleibt. Nur soviel: Kant war nach der Erledigung seines erkenntniskritischen<br />

Geschäfts in den beiden ersten Kritiken – für ihn selbst überraschend<br />

– zur Einsicht gelangt, dass sich die Möglichkeiten der Vernunft im<br />

logischen Urteil, das er an den exakten Wissenschaften herausgearbeitet<br />

hatte, nicht erschöpfen. Er entdeckte das Terrain einer anderen, sinnlichen<br />

Art zu denken, die er »Urteilskraft« nannte und deren theoretisches<br />

Zentrum in der Analyse der ästhetischen Erfahrung und ihrer Urteile<br />

bestand. In diesem Zusammenhang, in dem er die argumentative Tragfähigkeit<br />

der Einbildungskraft ausgelotet hat, stieß er auf das Phänomen<br />

<strong>des</strong> <strong>Originals</strong> und gab ihm erstmals auch einen theoretischen Ort, der<br />

sich freilich als ein Nicht-Ort erweisen sollte. Jedenfalls gemessen an der<br />

von ihm zuvor dargelegten kritischen Argumentation. Denn das Original<br />

nistet in einem theoretischen Zwiespalt: Es führt einerseits die Forderung<br />

mit sich, in seinen Evidenzen allgemein anerkannt zu werden, d. h. zu<br />

gelten, und ist andererseits doch das Produkt einer kalkulierten Regellosigkeit,<br />

die sich begriffsfern und sinnlich organisiert. Seine Erscheinungsweise<br />

kennzeichnet eine Oszillation zwischen diesen beiden Polen,<br />

die aber auch dafür sorgt, dass es sich immer wieder mit Lebendigkeit<br />

auflädt, mit dem, was wir Wirkung bzw. Nachleben genannt haben. Eben<br />

diese Lebendigkeit, entstanden aus einer Reibung zwischen Begriffsverlangen<br />

und Empfindungsintensität, ist zeitlich verfasst und sie gibt dem<br />

Augenblick ein dauerhaftes Gesicht.<br />

Für Kants ungemein kühnen Denkweg in seiner dritten Kritik war das<br />

Original ein unverzichtbarer und prominenter Zeuge, allein schon durch<br />

seine schiere Existenz. Denn dieser Zeuge stellte sicher, dass die abenteuerliche<br />

Suche nach einer anderen Vernunft möglich ist und nicht in<br />

die Irre führt, den Zwiespalt, in den sie unwillkürlich gerät, zu bewältigen<br />

vermag, ohne daran zu scheitern.<br />

17

18<br />

Kant dachte die das Original kennzeichnende Abweichung von der Regel,<br />

naheliegenderweise, innerhalb seiner Philosophie <strong>des</strong> Bewusstseins bzw.<br />

der Subjektivität. Das hat unmittelbare Auswirkungen auf die Struktur seiner<br />

Theorie, in der ein sehr spezifisches Subjekt die Hauptrolle spielt, wenn es<br />

darum geht, Originalität zu verstehen. Dieses Subjekt ein Genie zu nennen,<br />

heißt von Versatzstücken der alten ingenium-Lehre Gebrauch zu machen,<br />

zu der neben den Musen auch Platos Daimonion zählt, gibt ihnen jetzt<br />

aber einen ganz neuen Stellenwert. <strong>Der</strong> Sachgehalt ›Original‹ lässt sich aus<br />

dem Faktum eines originalen Subjektes nicht <strong>des</strong>halb erklären, weil es dank<br />

seiner Hände sein Verursacher ist. Um eine mechanische Kausalität von<br />

Ursache und Resultat handelt es sich nicht. Was dieses Subjekt statt<strong>des</strong>sen<br />

auszeichnet, ist mehr: Es erweist sich als das Sprachrohr der Natur. Es ist<br />

das Genie, das es ist von Geburt an, und keine Erziehung wäre imstande es<br />

ihrerseits hervorzubringen. Die Natur manifestiert sich jetzt als ein inneres<br />

Organ, auf das der Künstler hört, ohne dass das, was er tut, ihm selbst<br />

zugänglich und beschreibbar wäre. Natur ist auch nicht jene äußere Folie,<br />

auf deren Vorbildlichkeit sich die alte Nachahmungslehre, während Jahrhunderten,<br />

gestützt hatte. Natur ist statt<strong>des</strong>sen ein eingeborenes Potenzial,<br />

das sich poietisch ausagiert. Sicheres Zeichen der Präsenz jener außerordentlichen<br />

Gabe ist das Original, das zwischen Regel und Abweichung die<br />

Mitte hält. Kant kämpfte mit dem beunruhigenden Problem <strong>des</strong> »originalen<br />

Unsinns« und er gedachte es zu bewältigen, indem er auf der Exemplarität<br />

<strong>des</strong> Originalwerkes beharrte, seiner Zugehörigkeit zu einem Horizont gesellschaftlicher<br />

Verbindlichkeiten, den er Geschmack nannte und als Ausdruck<br />

eines allen zugänglichen Gemeinsinns definierte.<br />

Kants Theorie <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> ist auch <strong>des</strong>halb bemerkenswert, weil er sich<br />

damit selbst ins Wort fällt. Denn zuvor hatte er, in der Kritik der reinen<br />

Vernunft, gerade ausführlich dargetan, dass man von jener Natur, einem<br />

wesenlosen und erkenntnisfernen »Ding an sich«, nichts wissen kann.<br />

Jetzt aber tritt die Natur aus ihrer theoretischen Reserve und gewinnt in den<br />

Originalen eine Stimme, die im kulturellen und historischen Raum geformt<br />

und gehört wird.

D AS GEHEIMNIS DES ANFANGS<br />

<strong>Der</strong> kleine Umweg über Kant erlaubt uns, Distanz zu schaffen, das Ungenügen<br />

an einer herkömmlichen Bewertung <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> zu durchschauen.<br />

Nicht zuletzt lehrt der Spiegel dieser Ausstellung, dass die theoretischen<br />

Reflexionen einer grundlegend veränderten Empirie anzupassen sind.<br />

Es scheint nicht länger sinnvoll die Konturen <strong>des</strong> <strong>Originals</strong> mit denjenigen<br />

<strong>des</strong> autonomen Kunstwerks gleichzusetzen, wenn die wissenschaftliche,<br />

kulturelle, gesellschaftliche und politische Sphäre ihrerseits unter Vorzeichen<br />

<strong>des</strong> <strong>Originals</strong> gerückt ist. Wir erinnern nur an ein einziges Beispiel<br />

innerhalb der Ausstellung: an Dieter Grimms Bezugnahme auf das Ur-<br />

Exemplar <strong>des</strong> deutschen Grundgesetzes von 1949, <strong>des</strong>sen materielle<br />

Identität und Beschaffenheit zum Ausgangspunkt einer Betrachtung wird,<br />

in der das Original-Originäre dieses Textes an seiner Wirkungs- und<br />

Geltungsgeschichte verdeutlicht wird, zu der eine Fülle von Änderungen<br />

gehört, welche der Identität <strong>des</strong> Textes und der Kraft seines Anfangs<br />

nichts genommen haben. Im Gegenteil: Erst die Existenz <strong>des</strong> Sohnes oder<br />

der Tochter macht den Vater zum Vater.<br />

Originale werden darüber keineswegs zeitlose Größen. Ganz im Gegenteil:<br />

Zu ihrer Auszeichnung gehört es, bestimmten historischen Momenten<br />

(oft aus dem Kontext oder Untergrund ihrer Entstehung) Gesicht und<br />

Gestalt zu geben. Anzeichen <strong>des</strong> Zeitgeistes, der Atmosphäre oder eines<br />

genius loci, der kulturellen oder persönlichen Herkunft kommen ins Spiel,<br />

nicht weniger Spuren <strong>des</strong> Alters. Auch Originale können ermüden, ja sie<br />

sind sterblich (Angela Matyssek). Viele von ihnen sind entschwunden und<br />

gewiss allein ist die ungewisse Zahl jener, die existiert haben, ohne dass<br />

irgendeine Kunde auf uns gekommen wäre.<br />

Wenn man das Original von anthropologischen und historischen Voraussetzungen<br />

her refiguriert, dann darf man getrost annehmen, dass es<br />

die Entwicklung der Menschen seit ihren kulturellen Anfängen begleitet<br />

hat. Allein schon <strong>des</strong>halb, weil sich in ihm das Agens <strong>des</strong> Neuen und <strong>des</strong><br />

Anderen verkörpert. Einer genauen Analyse bedürfte auch die Begriffs-<br />

19

20<br />

geschichte, samt verwandter Namen und Synonyma. Als aufschlussreich<br />

dürfte sich auch ein Blick in andere Weltkulturen erweisen, der die Scheuklappen<br />

unserer europäischen Auffassung erkennbar machen könnte.<br />

All dies gehört zum laufenden Programm einer Differenzierung <strong>des</strong> Originalitäts-Konzeptes.<br />

Die Liste der Erfordernisse, die einer revidierten Theorie zugrunde liegen<br />

sollten, ist lang. Nicht zuletzt zählt der schwere Abschied von jener<br />

vertrauten Idee dazu, die im genialen Subjekt die Quelle und den Erklärungsgrund<br />

<strong>des</strong> <strong>Originals</strong> erkannt hat. Er wird freilich befördert durch<br />

die vehemente Kritik, die das souveräne Subjekt seit Darwin, Nietzsche<br />

oder Freud erfahren hat. Die Vertreibung aus seinem eigenen Haus<br />

signalisierte später auch die ebenso radikale wie missverständliche Parole<br />

vom »Tod <strong>des</strong> Autors«, die allerdings dazu verhilft, den Blick auf all die<br />

Bedingtheiten zu lenken, auf denen Autorschaft tatsächlich beruht. Sie<br />

reichen von psychischen, ethnischen, historisch-gesellschaftlichen bis<br />

zu ideologischen und zahlreichen anderen Konditionen. Die Pointe dieses<br />

Hinweises besteht nun freilich nicht darin, den Autor und seine Rolle<br />

überhaupt in Frage zu stellen. Es geht vielmehr darum, ein anderes Modell<br />

jener feinen Wechselwirkungen zu entwerfen, die den Prozess produktiver<br />

Gestaltung lenken. Dabei wird auch deutlich, welche aktive Rolle Medium,<br />

Syntax, Materialität oder Verfahren in Literatur, Bildnerei, Musik oder in<br />

den Bewegungskünsten gespielt haben. Nicht zu reden von der Neigung<br />

zum Fragmentarischen oder zum offenen Kunstwerk, zur Anerkennung<br />

<strong>des</strong> Zufalls als eines inspirierten oder auch missgünstigen Mitspielers,<br />

zur Inszenierung reproduktiver bzw. serieller Techniken. Sie alle haben<br />

Autorschaft nicht gemindert, sondern ihrer Komplexität neue Spielräume<br />

geschenkt, der großartigen Idee der origo einmal mehr strahlenden Glanz<br />

verliehen. Es bedarf der abgründigen Innerlichkeit <strong>des</strong> Genies nicht – aus<br />

dem auf dunkle Weise Natur spricht – um zu verstehen, was Originale<br />

selbst ermöglicht und was sie in der Kultur möglich machen.<br />

In diesem Kontext kommt der Gedanke einer Verschwisterung von Original<br />

und Anfänglichkeit zum Tragen. Er bezieht sich nicht nur auf Kunstwerke,

sondern auf die skizzierte Sphäre materieller Hinterlassenschaften. Ist<br />

damit alles, was sich an Überbleibseln in Archivschachteln oder sonst wo<br />

findet auch originalitätsträchtig? Mitnichten. Es bedarf einer Bestimmung<br />

unterschiedlicher Intensitätsgrade. Mit der materiellen Identität, die etwas<br />

als authentisch oder echt ausweist, ist es nicht getan. Was es braucht,<br />

ist die Möglichkeit <strong>des</strong> Scheiterns produktiver Prozesse. Sie ermöglicht<br />

nämlich zugleich auch das Gelingen – in seiner jeweiligen Eigenart und<br />

Dichte. Solche Zeugnisse, die keinerlei Zugang zur Psychomachie der<br />

Gestaltung eröffnen, fallen auf die Seite <strong>des</strong> lediglich Antiquarischen. Ihr<br />

Originalitätscharakter ist schwach oder abwesend. Originale sind, kurz<br />

gesagt, nicht nur gemacht, sondern auch gewagt.<br />

In der Linie dieser Argumentation geht es darum, die Rolle <strong>des</strong> souveränen<br />

und geschichtsfernen Subjekts durch die <strong>des</strong> gestaltenden, handelnden<br />

und bewegten Menschen zu ersetzen – durch ein Körperwesen,<br />

das stets in Situationen verstrickt ist und in Spielräumen agiert. Damit<br />

aber gewinnt Zeit eine konstitutive Dimension.<br />

Jeder Anfang hat sein Geheimnis. Dann jedenfalls, wenn man ihn<br />

nicht als den ersten, abstrakten Punkt einer Zeitreihe begreift, als bloßes<br />

Startsignal eines zeitlichen Verlaufs, sondern als Quellpunkt sich<br />

entfaltender Möglichkeiten.<br />

Dazu bedarf es stets einer Konkordanz mit dem Ende, das seinerseits<br />

gesetzt ist. Beide zu verknüpfen ist eine Auszeichnung <strong>des</strong> Menschen,<br />

der im Übrigen sehr genau weiß, dass er dem Vergehen ausgeliefert ist.<br />

<strong>Der</strong> Autor eröffnet die temporalen Spielräume einer jeweiligen, gestalteten<br />

Welt, der Leser, Hörer oder Beschauer verwandelt sie in Erfahrungen,<br />

er legt sie aus.<br />

Originale, davon war viel die Rede, sind in die materielle Welt eingelassen.<br />

Das zeichnet sie gegenüber Begriffen, Ideen, Algorithmen oder Konzepten<br />

aus: Sie verkörpern sich. Und zwar im Augenblick, genau gesagt:<br />

als ein stehender Augenblick, der durch die Geschichte hindurch Stand<br />

hält. In diesem originären Augenblick verschränken sich ganz gegensätzliche<br />

Qualitäten zu einer wirksamen Größe: momentum und moment,<br />

21

22<br />

d. h. Antrieb und aufscheinende Zeit, das Plötzliche und die Dauer. Es ist<br />

diese unvergleichliche Steigerung, der Zuwachs an Präsenz, die eines<br />

Körpers bedarf und den Namen rechtfertigt, der diesen Zeilen voransteht:<br />

Augenblicksgötter.<br />

Im Pantheon dieser Ausstellung versammeln sie sich: ganz unterschiedliche<br />

Kandidaten für das Originale. Sie warten darauf, von Besuchern<br />

erprobt, aber auch verworfen zu werden, ins Licht der Aufmerksamkeit zu<br />

treten.

Vorspiel

25<br />

Indirekt mit dem Original in Berührung: Gipsabguss <strong>des</strong> Bruchstücks<br />

eines römischen Abgusses der heute nicht mehr erhaltenen bronzenen<br />

Statuengruppe, die die beiden Tyrannentöter Aristogeiton und Harmodios<br />

zeigt und 477/76 v. Chr. auf dem Marktplatz von Athen aufgestellt worden<br />

ist. – Leihgabe: Archäologische Sammlung Freiburg.<br />

L UCA GIULIANI<br />

Das vorliegende Fragment eines bärtigen Kopfes ist kein auratisches<br />

Original, sondern nur der Abguss eines Abgusses, gewissermaßen ein<br />

Abguss hoch zwei. Genauer: Es handelt sich um einen modernen Abguss<br />

vom Bruchstück <strong>des</strong> antiken Abgusses einer griechischen Bronzestatue<br />

<strong>des</strong> frühen 5. Jahrhunderts v. Chr.<br />

Um die Mitte der 50er-Jahre <strong>des</strong> vergangenen Jahrhunderts wurde in<br />

Baia am Golf von Neapel bei der Ausgrabung einer römischen Thermenanlage<br />

auch eine große Anzahl von Gipsfragmenten gefunden. Sie lagen<br />

mit Erde und Schutt vermischt in einem Kellerraum, der irgendwann außer<br />

Gebrauch geraten und aufgefüllt worden war: Dabei hatte man unter<br />

anderem auch Gipsstatuen zerschlagen und als Füllmaterial verwendet.<br />

Die Bruchstücke wurden gereinigt und kamen in einen Schrank, wo sie<br />

zunächst nicht weiter beachtet wurden. Erst allmählich wurde klar, dass es<br />

sich bei den Gipsstatuen um Abgüsse griechischer Originale gehandelt<br />

hatte.

26<br />

Lebensgroße Statuen aus Bronze waren eine zentrale Gattung der griechischen<br />

Plastik <strong>des</strong> 5. und 4. Jahrhunderts gewesen; sie wurden von<br />

römischen Sammlern und Kunstkennern hoch geschätzt. Nur ein winziger<br />

Teil von ihnen hat sich erhalten; der ganze Rest ist in der Spätantike oder<br />

im Mittelalter eingeschmolzen worden, um daraus wiederverwendbares<br />

Material zu gewinnen. Die wenigen originalen griechischen Bronzestatuen,<br />

die wir heute besitzen, stammen größtenteils aus dem Meer, wo sie vor<br />

dem Zugriff der Recycler geschützt waren; sie gehörten zur Ladung von<br />

Schiffen, die in der Antike gesunken waren. Von den Bronzestatuen<br />

berühmter griechischer Künstler hat man in römischer Zeit Marmorkopien<br />

hergestellt. Die besten darunter sind Meisterwerke von seltener Virtuosität:<br />

Sie richteten sich an vermögende Connaisseurs, die den Schmelz<br />

zeitgenössischer Meißelarbeit ebenso schätzten wie eine möglichst weitgehende<br />

Treue zum Original. Aus diesem Grund arbeiteten römische<br />

Kopisten vielfach nach Abgüssen der bronzenen Vorbilder, weil diese es<br />

erlaubten, Maß zu nehmen und je<strong>des</strong> Detail zu kontrollieren. Von solchen<br />

Abgüssen stammten die in Baia gefundenen Fragmente. In mühseliger<br />

Forschung ist es gelungen, viele davon auf bekannte, durch Marmorkopien<br />

überlieferte Werke griechischer Meister zurückzuführen. Unser<br />

bärtiger Kopf war dabei das erste Stück, das identifiziert werden konnte.<br />

Es handelt sich um den Kopf <strong>des</strong> Aristogeiton aus der so genannten<br />

Tyrannenmördergruppe der Bildhauer Kritios und Nesiotes aus dem Jahr<br />

477/76. Im Jahr 514 war in Athen bei einer Festversammlung mitten auf<br />

der Agora Hipparch, der Bruder <strong>des</strong> Tyrannen Hippias, dem Anschlag<br />

zweier Aristokraten zum Opfer gefallen. Die beiden Attentäter – Aristogeiton<br />

und sein jüngerer Freund Harmodios – büßten dafür mit ihrem Leben.<br />

Wenige Jahre später, nach dem Sturz <strong>des</strong> Hippias, wurden sie in<strong>des</strong> als<br />

Befreier <strong>des</strong> Vaterlan<strong>des</strong> gefeiert. Man errichtete ihnen unweit vom Ort<br />

<strong>des</strong> Attentates eine Statuengruppe, die sie im Augenblick der Tat darstellte:<br />

das erste politische Denkmal der abendländischen Geschichte.<br />

Diese Gruppe der Tyrannenmörder muss weithin als politisches Wahrzeichen<br />

empfunden worden sein; nicht zufällig wurde sie von den Persern,

als diese im Jahr 480 vorübergehend die Stadt eroberten, als Kriegsbeute<br />

entführt und nach Persepolis verschleppt. Die Athener wiederum<br />

gaben als Ersatz sofort eine zweite Gruppe in Auftrag, die wenige Jahre<br />

später am selben Ort aufgestellt wurde – und auf diese geht unser Fragment<br />

zurück. Es zeigt die lebendige Modellierung der Bronzeoberfläche,<br />

die feine Ziselierung der einzelnen Bartlocken, den offenen Mund und den<br />

geblähten Nasenflügel als Ausdruck höchster Erregung. Beim Original<br />

müssen die Augenlider mit feinen, aus Bronzeblech gearbeiteten Wimpern<br />

versehen gewesen sein; um diese nicht zu beschädigen, wurden sie<br />

vor dem Abguss mit einer schützenden Masse verklebt; bei den unteren<br />

Wimpern ist dieser Schutzkragen deutlich zu sehen; bei den oberen<br />

Wimpern hingegen scheint die entsprechende Partie in der Negativform<br />

mit Gips aufgefüllt worden zu sein, wohl um eine störende Überschattung<br />

<strong>des</strong> Auges zu vermeiden. Nicht zuletzt in solchen Details und in seiner<br />

ganzen mechanischen Zuverlässigkeit kommt der Gipsabguss der Gestaltung<br />

<strong>des</strong> Bronzeoriginals näher als jede Marmorkopie. Die technische<br />

Reproduktion mag die Aura zerstören, erweist sich aber als unbestechliches<br />

Konservierungsmittel. – Lit.: Christa Landwehr, Die antiken Gipsabgüsse<br />

aus Baiae, Berlin 1985.<br />

27<br />

Neuerfindung eines <strong>Originals</strong>: Dreirad, das Karl Valentin 1939 als<br />

Bühnenrequisit für seinen Auftritt als »Wrdlbrmpfd« in Eduard Künnekes<br />

Operette Glückliche Reise zusammengebastelt hat – nach einem<br />

alten Foto, das er in seiner ›Lichtbilderserie von Münchener Originalen,<br />

stadtbekannten Persönlichkeiten und Sonderlingen‹ kommentiert hat:<br />

»1895 baute er (›der fahrende Sägfeiler von der Au‹) sich selbst ein<br />

Dreirad und das war eine Sensation, als er mit seiner Maschine im 5-Kilometer-Tempo<br />

durch die Münchner Straßen fuhr. Er hatte außer einem<br />

chronischen Schnapsrausch auch einen ebensolchen Schnupftabakrausch,<br />

denn er schnupfte nicht weniger als täglich 1 /4 Pfund ›Schmalzler‹«. –<br />

Leihgabe: Theaterwissenschaftliche Sammlung, Universität zu Köln.

28<br />

M ICHAEL GLASMEIER<br />

Im Sommer 1939 war es München schon nach Ausland zumute, als im<br />

Theater am Gärtnerplatz Karl Valentin in einer Einlage zur Eduard Künnekes<br />

Operette Glückliche Reise Variationen seines »Radfahrer«-Dialogs<br />

improvisierte. Beteiligt waren der Komiker selbst, ein Schutzmanndarsteller<br />

und jenes Fahrrad, das sich als eine der wenigen Requisiten eines<br />

ansonsten reichen Bühnenlebens erhalten hat. Zwischen den Operettenohrwürmern<br />

vom Leben als Karussell und der Liebe ohne Grenzen treten<br />

drei Wesen auf, um einen realistischeren Unsinn aufzuführen, der mit<br />

vorschriftsmäßiger Beleuchtung, mit Hupen und Klingeln und dem tollen<br />

Namen »Wrdlbrmpfd« glänzt. Im Mittelpunkt also dieses Dreirad als<br />

dünnes, vom Komiker selbst gebasteltes Gestänge, fragil wie eine frühe<br />

Tinguely-Skulptur. Wenn Wrdlbrmpfd auf diesem fährt, stoßen die Knie<br />

fast an den Lenker, und die »lebende Karikatur« Valentin verdoppelt sich in<br />

der Mechanik einer Junggesellenmaschine, die im Kurzfilm Nur nicht<br />

drängeln (1937/38) zudem durch eine Glühbirne in Fassung und eine<br />

Hupe zur wahrer Größe aufläuft. Mager wie Wrdlbrmpfd drohte das Rad<br />

mit seinen nun abgerissenen Reifen schon damals davonzufliegen und<br />

musste mit Steinen beschwert werden, was Valentin in Anwesenheit<br />

Hitlers zur vom Publikum bejubelten Kritik an <strong>des</strong>sen Baupolitik nutzte (ein<br />

Verbot der Einlage folgte). Schließlich ist dieses »Transportrad« weniger<br />

Requisit, sondern wie bei Jarry und Duchamp autonomes Gegenüber,<br />

»Bilder fahrzeug«, von dem Valentin auch ein Gegenteil mit sich führte:<br />

kleines Rad vorn und zwei große hinten.

Anfang und Wiederholung

B EGINNEN<br />

Originale führen uns an den Anfang. Sie sind Plätze, an denen etwas<br />

auftaucht oder über uns hereinbricht, Orte der Schöpfung, Zeugen der<br />

Erfindung, Spuren der Entstehung, Räume einer neuen Welt. Sie zeigen<br />

uns den Augenblick, in dem aus nichts etwas und aus Chaos Ordnung<br />

wird. Manchmal ist es ein Wort, das den Anfang setzt, ein halber Satz, ein<br />

poetisches Bild oder der hergewehte Klang eines kaum verständlichen<br />

Lieds.<br />

<strong>Der</strong> Entwurf gibt uns die Idee <strong>des</strong> Ganzen in die Hand. Wir begreifen,<br />

wie etwas geworden ist, und sehen das, was als Erstes da war und<br />

manchmal auch als Einziges übrig geblieben ist. <strong>Der</strong> Anfang kann<br />

auch nur ein erster Einfall ohne Folge sein. Das Original ist dann ein<br />

utopisches Überbleibsel, der Rest von etwas, was nur als Ahnung<br />

da war.

1/I

1<br />

Hölderlins erster Entwurf der Hymne Tinian, 1800/01.

5<br />

Blatt aus Benns Rezeptblock mit dem Text <strong>des</strong> Schlagers Because of you, 1953.<br />

Ausgangspunkt für das Gedicht Bar.

Zwei der Teebeutelverpackungen, die Peter Kurzeck für Entwürfe verwendet hat.<br />

9

2 3<br />

4<br />

BEGINNEN<br />

6<br />

7<br />

2 Mörike: »Frühling<br />

läßt sein blaues<br />

Band ...«<br />

3 Fontane:<br />

<strong>Der</strong> Schmied<br />

von Lipinka<br />

4 Schnitzler: Erster<br />

Einfall zu Professor<br />

Bernhardi<br />

6 Celan: »Windstoß«<br />

und »Marderstern«<br />

7 Jünger: Einziges<br />

beschriebenes Blatt<br />

in einem Notizblock<br />

8 Sebald: Satzbruchstück<br />

im<br />

Ausgewanderten-<br />

Manuskript<br />

8

34<br />

1<br />

Wortinseln aus dem Nichts: Friedrich Hölderlins erster Entwurf der<br />

Hymne Tinian (1800/01), in dem er mit fertigen und halbfertigen Versen<br />

so wie einzelnen »Keimwörtern« (so hat der Hölderlin-Forscher Friedrich<br />

Beißner Wörter genannt, die am Anfang für sich stehen und aus denen<br />

dann Hölderlin ganze Texte entfaltet) den inhaltlichen und formalen Umriss<br />

<strong>des</strong> Gedichts absteckt:<br />

Tinian.<br />

Süß ists zu irren<br />

In heiliger Wildniß,<br />

Und an der Wölfin, Euter, o guter Geist,<br />

<strong>Der</strong> Wasser, die<br />

Durchs heimatliche Land<br />

Durchirren Mir irren,<br />

, wilder sonst,<br />

Und jezt gewöhnt, zu trinken, Findlingen gleich;<br />

Und Des Frühlings, wenn im warmen Grunde<br />

Des Haines wieder kehrend fremde Fittige.<br />

tags aus ruhend in Einsamkeit,<br />

Und an Palmen; staude<br />

Wohlduftend<br />

Mit Sommervögeln<br />

Zusammenkommen die, Bienen,<br />

Und deinen Alpen<br />

von Gott getheilet<br />

<strong>Der</strong> Welttheil,<br />

z[w]ar sie stehen<br />

Gewapnet,<br />

A NFANG UND WIEDERHOLUNG

2<br />

Scheinbar von Anfang an fertig: Eduard Mörikes Gedicht Er ist’s, das<br />

am 22. Februar 1846 in Löffelstelzen bei Bad Mergentheim wie zugefallen<br />

scheint:<br />

Frühling läßt sein blaues Band<br />

Wieder flattern durch die Lüfte.<br />

Süße wohlbekannte Düfte<br />

Streifen ahnungsvoll das Land;<br />

Veilchen träumen schon,<br />

Wollen balde kommen.<br />

Horch von fern ein leiser Harfenton!<br />

Frühling ja du bists!<br />

Dich hab ich vernommen!<br />

35<br />

Entstanden ist das Gedicht, das hier auf dem Blatt eines kleinen Taschenkalenders<br />

Platz findet, der Mörikes Frau Margarethe gehörte, und als<br />

Erlebnis eines bestimmten Tages und Orts ausgegeben wird, viel früher:<br />

am 9. März 1829 im oberschwäbischen Pflummern. 1832 hat Mörike<br />

es veröffentlicht: In seinem Roman Maler Nolten singt es die Tochter<br />

eines Gefängniswärters bei der Gartenarbeit. 1846 ist es ihm ›wieder<br />

eingefallen‹. Und schon 1829 ist es Erinnerung an ein anderes Frühlingsgedicht<br />

und <strong>des</strong>sen luftiges Himmelsreich: Im Mai 1828 hatte Mörike<br />

einen »Vers, der erst diesen Morgen ausgeschlüpft ist«, dem Freund<br />

Johannes Mährlein geschickt:<br />

Da lieg ich auf dem Frühlingshügel,<br />

Die Wolke wird mein Flügel,<br />

Ein Vogel fliegt mir voraus!<br />

Ach, sag’ mir, alleinzige Liebe,<br />

Wo Du bleibst, daß ich bei Dir bliebe!<br />

Doch, Du und die Lüfte – haben kein Haus.<br />

BEGINNE N

36<br />

3<br />

Anfänge, im Gespräch aufgeschnappt oder aus der Zeitung<br />

ausgeschnitten: Theodor Fontanes unvollendete Erzählung <strong>Der</strong> Schmied<br />

von Lipinka, die mit einer Meldung aus der Neuen Preußischen Zeitung<br />

vom 15. Juni 1880 beginnt, und sein Entwurf zu Effi Briest, in dem die<br />

berühmte, immer wieder fallende Redewendung <strong>des</strong> alten Briest schon<br />

das letzte Wort hat – rund sechs Jahre, bevor der Roman 1896 erscheint:<br />

35. Kapitel.<br />

1. Effi trifft in Hohen-Cremmen ein.<br />

2. Instetten avancirt, Wüllersdorf kommt, ihm zu gratulieren.<br />

Zwiegespräch.<br />

36. Kapitel.<br />

1. Effis Gesundheitszustand. Rollo trifft ein.<br />

2. Krankheit. Gespräch zwischen Mutter & Tochter.<br />

3. Effis Tod.<br />

4. Gespräch zwischen Briest & Frau. ›… ach Luise, das ist ein<br />

weites Feld‹.<br />

A NFANG UND WIEDERHOLUNG

4<br />

Anfangen als Anzetteln: Arthur Schnitzlers erster Einfall zu Professor<br />

Bernhardi 1899, den er mit Maschine festhält und von Hand ergänzt:<br />

Intrigen gegen den Professor werden angezettelt. Es kommt endlich<br />

so weit, daß B. [wegen] Rel[igions-]Stö[run]g gestellt wird – u[nd]<br />

3 Mon[ate] Kerker erhält … Nach der Verhandlung kommt er nach<br />

Hause; s[eine] Freunde versammelt bei ihm, während bei ihm Beratung<br />

gepflogen wird – läßt sich der Priester melden, derselbe ein Besuch<br />

melden – der Freund [<strong>des</strong> Arztes].<br />

37<br />

Erst zehn Jahre später, 1909, arbeitet Schnitzler den Einfall zu einem<br />

Theaterstück aus.<br />

BEGINNE N

5<br />

Inspiration aus der Jukebox? Blatt aus Gottfried Benns Rezeptblock<br />

mit dem Text eines durch Louis Armstrong und Tony Bennett bekannt<br />

gewordenen Ohrwurms und Filmtitelsongs:<br />

38<br />

Because of you<br />

There’s a song in my heart<br />

Because of you my<br />

romance had it’s start<br />

Because of you the sun will shine<br />

The moon and stars<br />

will say you’re mine.<br />

Auf der Rückseite beginnt Benn im Januar 1953 »mit einer ersten fahrigen<br />

Niederschrift eines veritablen Gedichts« (Robert Gernhardt):<br />

Flieder in Silbr Vasen<br />

Ampeln gedämpftes Licht<br />

U die Amis rasen<br />

Wen[n] die Sänger[in] spricht<br />

in den großen Stunden<br />

Berlin –<br />

U in die Geige schwellen<br />

Jokohama, Bronx u Wien<br />

U die Wildlederschuhe stellen<br />

das Universum hin.<br />

Benn lässt sich den Song von seiner Frau Ilse übersetzen und macht sich<br />

dann im fertigen Gedicht Bar seinen eigenen Reim darauf:<br />

A NFANG UND WIEDERHOLUNG

Because of you (ich denke)<br />

Romance had its start (ich dein)<br />

because of you (ich lenke<br />

zu dir und du bist mein).<br />

6<br />

Poetisches Initial: Zwei Verspaare, von denen Paul Celan das erste<br />

(»<strong>Der</strong> Windstoß, geharnischt, er durchs Meer. / Kein Marderstern mehr«)<br />

als Wortmaterial für zwei verschiedene Gedichte verwendet hat. 1948<br />

taucht ein Teil in seinem Gedicht Spät und tief am Ende auf:<br />

39<br />

Es komme die Schuld über uns aller warnenden Zeichen,<br />

es komme das gurgelnde Meer,<br />

der geharnischte Windstoß der Umkehr,<br />

der mitternächtige Tag,<br />

es komme, was niemals noch war!<br />

Die Wortschöpfung »Marderstern« wird in Die Silbe Schmerz 1963<br />

veröffentlicht, wieder am Ende:<br />

[…] ein<br />

Knoten<br />

(und Wider- und Gegen- und Aber- und Zwillings- und Tausendknoten),<br />

an dem<br />

die fastnachtsäugige Brut<br />

der Mardersterne im Abgrund<br />

buch-, buch-, buchstabierte,<br />

stabierte.<br />

BEGINNE N

40<br />

7<br />

Anfang und Ende: Das Chaos als Schicksalsmacht hat Jünger schon<br />

früh fasziniert. 1929 schreibt er in seinem Aufsatz ›Nationalismus‹ und<br />

Nationalismus lapidar: »Das Chaos ist dem Werdenden günstiger als die<br />

Form«. 1963 heißt es in einem neuen Vorwort zu seinem Buch <strong>Der</strong> Arbeiter<br />

(1932): »Unerschütterlich, stets wirksamer aus dem Chaos hervortretend,<br />

bleibt allein die Gestalt <strong>des</strong> Arbeiters«. Auf der einzigen beschriebenen<br />

Seite in einem Notizblock, wohl von 1968 hat Jünger nur dieses<br />

Wortpaar nicht überschrieben: »Chaos und Schicksal«.<br />

8<br />

Mittendrin beginnen: Blatt aus W. G. Sebalds Manuskript zu Die Ausgewanderten<br />

mit dem Bruckstück zweier Sätze:<br />

Bergen kommt der Tag herauf mit rotgoldenem Schein. Ein Abglanz<br />

davon überzie<br />

Sebald ergänzt diese Sätze später: »Jenseits der Wasserstraße, hinter den<br />

schwarzblauen albanischen Bergen, kommt der Tag herauf, breitet seinen<br />

Flammenschein über die noch lichtlose Welt.«<br />

A NFANG UND WIEDERHOLUNG

9<br />

Wort-, Szenen- und Umfangsanfänge: Teebeutelpapierverpackung,<br />

auf die Peter Kurzeck in Stichworten eine Szene zu einem seiner nicht<br />

realisierten Projekte über seine Heimatstadt Staufenberg entworfen hat:<br />

Stfbg 2<br />

die dunklen<br />

Holzscheunen.<br />

Heiß in der<br />

Sonne.<br />

Holzstapel<br />

+ wie das Holz in der Sonne riecht<br />

–––<br />

scheunen +<br />

Holzschuppen<br />

Das Brennholz.<br />

alte<br />

Zäune<br />

41<br />

BEGINNE N

Daneben ausgestellt: Umfangsberechnung zu Kurzecks als Fragment<br />

hinterlassenem Roman Bis er kommt sowie vier weitere für die Arbeit<br />

an diesem Roman bestimmte, aber noch unbeschriftete Teebeutelverpackungen.<br />

– Leihgabe: KD Wolff, Frankfurt a. M.<br />

42<br />

A LEX ANDER LOSSE<br />

Um den Umfang seiner Manuskripte besser abschätzen zu können,<br />

notierte Peter Kurzeck Seitenanzahlen geschriebener Kapitel auf separate<br />

Zettel und Papiere, meist Briefumschläge – oder eben auch auf die<br />

Rückseiten jener kleinen Papierhüllen, in welche Teebeutel verpackt sind.<br />

Dem Manuskript zum Romanfragment Bis er kommt obenauf liegt ein von<br />

mehreren Büroklammern zusammengehaltenes Konvolut, die maschinenschriftliche<br />

Abschrift noch nicht verwendeter Notizen für weitere Kapitel,<br />

nach Motiven sortiert (z. B. Nacht, Jürgen, Menschen, Sonntag, Sorgen,<br />

Carina, Weg) und mit Textmarkern in verschiedenen Farben angestrichen.<br />

Auf diesen Blättern prangt das Teebeutelpapier. Weitere, noch unbeschriebene<br />

Teebeutelpapiere fanden sich in einem Briefumschlag neben<br />

einem kleinen grünen Notizheft zu dem geplanten Roman. Kurzecks<br />

Gewohnheit, mit dem Material Papier derart sparsam umzugehen, mag auf<br />

die ärmlichen Lebensumstände seiner Flüchtlingskindheit in Staufenberg<br />

zurückzuführen sein.<br />

Ein leerer Briefumschlag, auf <strong>des</strong>sen Rückseite die Seitenanzahlen<br />

einzelner Kapitel <strong>des</strong> Romans Vorabend gezählt sind, erhellt den Sinn<br />

der kryptischen Zählung auf dem Teebeutelpapier. »3 x 7« heißt: 3 Kapitel<br />

mit je 7 Seiten. <strong>Der</strong> Briefumschlag liegt einem Konvolut von Kopien von<br />

Vorabend-Kapiteln bei. Solche Kopien bildeten die Grundlage der Texterfassung<br />

der Romane im Stroemfeld Verlag. Originalmanuskripte behielt<br />

Peter Kurzeck stets in Uzès oder trug sie bei sich.<br />

Kurzeck hat Teebeutelpapiere auch für literarische Notizen verwendet,<br />

die er später in Notizhefte übertrug. Nur wenige solcher ›literarischen‹<br />

Teebeutelpapiere haben sich erhalten – viele andere hat Kurzeck vermutlich<br />

vernichtet, sobald er die Notizen übertragen hatte. Das seltene<br />

A NFANG UND WIEDERHOLUNG

Beispiel für eine literarische Notiz auf einem Teebeutelpapier gibt<br />

ein Papier in einem der Konvolute zum Projekt »Staufenberg 2«, Kurzecks<br />

Arbeitstitel zu einer geplanten Fortsetzung von Kein Frühling. Für den<br />

Roman Vorabend und für das frei erzählte Hörwerk Ein Sommer, der<br />

bleibt schöpfte Kurzeck aus diesem Fundus von Entwürfen und Notizen.<br />

43<br />

BEGINNE N

N OCH EINMAL<br />

Originale sind einzigartig. Sie sind nur einmal da. Dazu gehört auch,<br />

dass sie viele Anfänge und Ursprünge besitzen können. Von vorne, aufs<br />

Neue, noch einmal. Das Ältere ist dabei nicht mehr Original als das<br />

Jüngere, das Verworfene nicht weniger als das Letztgültige. Allerhöchstens<br />

scheint uns ein wenig originaler, was Spuren der Entstehung<br />

trägt und so mehr als nur einen Wortsinn einschließt. Einer der berühmtesten<br />

Texte der deutschen Literatur, Goethes Faust, setzt das in einem<br />

Studierzimmer in Szene. Übersetzt wird dort »das heilige Original« <strong>des</strong><br />

Johannesevangeliums:<br />

Geschrieben steht: ›Im Anfang war das Wort!‹<br />

Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?<br />

Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,<br />

Ich muss es anders übersetzen,<br />

Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.<br />

Geschrieben steht: Im Anfang war der Sinn.<br />

Bedenke wohl die erste Zeile,<br />

Dass deine Feder sich nicht übereile!<br />

Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft?<br />

Es sollte stehn: Im Anfang war die Kraft!<br />

Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,<br />

Schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe.<br />

Mir hilft der Geist! Auf einmal seh ich Rat<br />

Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!

1/II

3<br />

Mehrfach aufgeschrieben, hier auf Birkenrinde, später von Mörike<br />

zum Gedicht Gebet zusammengefügt.

8<br />

Blatt, auf dem Sebald Ambros Adelwarths Schrift übt ...

... und die so entstandene Visitenkarte, die er dann in Die Ausgewanderten (1992)<br />

als Abbildung übernimmt.<br />

8

1<br />

10<br />

2<br />

4<br />

N OCH EINMAL<br />

7<br />

5<br />

9<br />

1 Goethe: Urfaust<br />

von 1775, nur in der<br />

Abschrift einer Hofdame<br />

erhalten<br />

2 Schiller: Korrektur<br />

zu Beginn der<br />

Piccolomini<br />

4 Hegel: Kommentarspalte<br />

zur<br />

»Urtheilskraft«<br />

5 Bethmann Hollweg:<br />

Korrekturen in einem<br />

Telegramm, das den<br />

Ersten Weltkrieg<br />

mitausgelöst hat<br />

6 Schwitters: einer<br />

von vielen Vertonungsversuchen<br />

der Ursonate<br />

7 Broch: »Ur-Ur-<br />

Vergil«<br />

9 Geier: wiederholte<br />

Arbeit an einem ihrer<br />

fünf »großen Elefanten«,<br />

hier Dostojewskis<br />

Verbrechen<br />

und Strafe<br />

10 Esterházy: einer<br />

der ersten Sätze für<br />

Harmonia caelestis<br />

6

46<br />

1<br />

Die einzige Kopie: Das Manuskript von Johann Wolfgang Goethes<br />

Urfaust (1775) ist nur in der Abschrift einer Weimarer Hofdame erhalten,<br />

Luise von Göchhausen. Das Original, so erzählt er Eckermann, war auf<br />

feines Papier geschrieben und »nichts daran gestrichen; denn ich hütete<br />

mich, eine Zeile niederzuschreiben, die nicht gut war.« Er hat es später<br />

vernichtet, kein Projekt hat ihn so lange beschäftigt: Die 12 111 Verse,<br />

die wir heute kennen, sind in einem Zeitraum von 60 Jahren entstanden.<br />

Die verloren geglaubte Abschrift fand man 1887 wieder und gab ihr den<br />

Titel »Urfaust«. Sie ist aus Gründen <strong>des</strong> <strong>Wert</strong>s nicht ausleihbar und wurde<br />

schon einmal für einen unbekannten Zweck nachgestaltet, allerdings<br />

nur mit zwei faksimilierten Seiten der Gartenszene, in der Faust das erste<br />

Mal Gretchens Hand küsst:<br />

Faust<br />

Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält<br />

Als alle Weisheit dieser Welt. /: er küsst ihre Hand :/<br />

Margr:<br />

Inkomodirt euch nicht! Wie könnt ihr sie nur küssen,<br />

Sie ist so garstig, ist so rauh<br />

Was hab ich nicht schon alles schaffen müssen,<br />

Die Mutter ist gar zu genau. /: Gehn vorüber :/<br />

Leihgabe: Goethe- und Schiller-Archiv Weimar, Klassik Stiftung Weimar.<br />

2<br />

Starker Auftritt: Erste Seite der Piccolomini, die Friedrich Schiller in<br />

der sauberen Abschrift seines Dieners Georg Gottfried Rudolph für<br />

verschiedene Zwecke (den Erstdruck bei Cotta 1800 sowie unterschiedliche<br />

Aufführungen) immer wieder überarbeitet hat und dabei auch den<br />

berühmten Anfangsvers fand:<br />

Spät kommt Ihr – – Doch Ihr kommt! <strong>Der</strong> weite Weg,<br />

Graf Isolan, entschuldigt Euer Säumen<br />

A NFANG UND WIEDERHOLUNG

(zuvor: »Gut, daß Ihrs seid, daß wir Euch haben! Wußt ichs doch, / Graf<br />

Isolan bleibt nicht aus, wenn sein Feldherr Chef / Auf ihn gerechnet hat.<br />

– Willkommen Oberst Buttler«).<br />

Depositum: Württembergische Lan<strong>des</strong>bibliothek Stuttgart.<br />

47<br />

3<br />

Über 35 Jahre hinweg in immer wieder neuen Zusammenhängen:<br />

Wollest mit Leiden<br />

Und wollest mit Freuden<br />

Mich nicht überschütten!<br />

Doch in der Mitten<br />

Liegt hol<strong>des</strong> Bescheiden.<br />

Die zweite Strophe von Mörikes Gedicht Gebet erscheint zum ersten Mal<br />

1832 im Maler Nolten, wo die wahnsinnige Agnes sie als Morgengebet<br />

spricht: »Ja, nichts geht über die Zufriedenheit. Gottlob, diese hab ich;<br />

fehlt nur noch eins, fehlt leider nur noch eins!«<br />

Später schreibt Mörike die selben Verse auf das ›Naturendlospapier‹<br />

Birkenrinde (1839) und stellt 1846 in der ersten Ausgabe seiner gesammelten<br />

Gedichte eine erste Strophe voran, die sich auch in seiner Bibliothek<br />

findet – in einem alten Gesangbuch (Neue Rothenburgische Seelen-Harfe,<br />

1767) aus Clara Mörikes Besitz, über Johann Agricolas<br />

»Ich ruf zu Dir Herr Jesu Christ / Ich bitt, erhör mein Klagen! / Verleih mir<br />

Gnad zu dieser Frist / Laß mich doch nicht verzagen«:<br />

Herr! schicke, was du willt,<br />

Ein Liebes oder Lei<strong>des</strong>!<br />

Ich bin vergnügt, daß bei<strong>des</strong><br />

Aus Deinen Händen quillt.<br />

Ohne trennende Ziffern, d. h. als ein Gedicht erscheinen die beiden<br />

Strophen erst 1867 in der 4. Auflage seiner Gedichte.<br />

N O CH EINMAL

48<br />

4<br />

Schreiben, Lesen, Schreiben: Georg Wilhelm Friedrich Hegels eigenhändige<br />

Ausarbeitung <strong>des</strong> Para grafen »Urtheilskrafft« für den Unterricht<br />

an der Universität Nürnberg, wo er den Unterrichtsstoff diktiert hat<br />

und dann diskutieren ließ. Sein um 1810 entstandener Entwurf nimmt<br />

dieses Verfahren auf und ist von vornherein auf Wiederlesen und Überarbeiten<br />

angelegt – die zunächst leere linke Spalte lässt Raum für den<br />

Dialog mit sich selber und provoziert das Hin- und Herdenken: »Das<br />

Urtheil ist die Beziehung zweyer Begriffsbestimmungen aufeinander, da<br />

die eine sich als Einzelnes zu einer anderen als dem Besonderen oder<br />

dem Allgemeinen oder als Besondere zu dem Allgemeinen verhält. […]«.<br />

5<br />

Korrekturen bis zuletzt: Entwurf <strong>des</strong> Telegramms, das der deutsche<br />

Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg am 31. Juli 1914 an den<br />

deutschen Botschafter in Petersburg geschickt hat, um Russland ein<br />

Ultimatum zu stellen. Auch er wechselt wie Hegel zwischen der rechten<br />

Haupt- und der linken Korrekturspalte hin und her, um so klar wie möglich<br />

Russland die Schuld am Kriegsausbruch zuzuschreiben, den er schon<br />

für unvermeidbar hält, wie die Korrekturen verraten:<br />

Dringend.<br />

(Nachdem) trotz noch schwebender Vermittlungsverhandlungen, und<br />

obwohl wir selbst bis zur Stunde keinerlei Kriegsvorbereitungen<br />

Mobilmachungsmaßnahmen getroffen hatten, hat Rußland ganze<br />

Armee und Flotte, also auch gegen uns, mobilisiert. Zur Sicherung<br />

unseres Reiches, infolge Durch diese russischen Maßnahmen haben<br />

sind wir gezwungen worden, zur Sicherung <strong>des</strong> Reiches die drohende<br />

Kriegsgefahr auszusprechen müssen, der Mobilmachung, die Krieg<br />

bedeutet, folgen muß, die noch nicht Mobilisierung bedeutet. Die<br />

Mobilisierung muß aber folgen, falls uns nicht Rußland binnen 24 12<br />

Stunden die jede Kriegsmaßnahmen gegen uns und Österreich Ungarn<br />

einstellt und uns hierüber bestimmte Erklärung abgibt. Bitte das sofort<br />

A NFANG UND WIEDERHOLUNG

Herrn Gassonow mitteilen und Stunde der Mitteilung drahten. BH<br />

Lediglich zu Ew. PP. vertraulichen Information. Ich habe Grund zu der<br />

Annahme weiß, daß Swerbejew gestern Nachm. nach Petersburg<br />

telegrafiert hat, wir hätten mobil gemacht, was selbst bis zur Stunde<br />

nicht der Fall ist. Wir hatten bis gestern keinerlei militärische Maßnahmen<br />

getroffen. BH<br />

49<br />

Leihgabe: Politisches Archiv <strong>des</strong> Auswärtigen Amts, Berlin. Aufgrund<br />

der zentralen historischen Bedeutung nur als Faksimile ausstellbar.<br />

6<br />

Urlaute, immer wieder neu: Einige der Varianten der Ursonate von Kurt<br />

Schwitters. Am 5. Mai 1932 wurde das dadaistische Lautgedicht, das<br />

Schwitters »nach den Regeln eines Musikstücks konstruierte«, das erste<br />

Mal aufgezeichnet und in Schwitters Merz-Heft 24 als typografische<br />

Partitur von Jan Tschichold auch erstmals vollständig gedruckt. »Als Geburtsstunde<br />

der Ursonate gilt der Prager Merz-Antidada-Präsentismus-<br />

Auftritt von Kurt Schwitters und Raoul Hausmann im September 1921.<br />

Hausmann rezitierte dort seine Lautgedichte OFFEAH und fmsbw. Hausmanns<br />

Buchstabenfolge »fmsbwtözäu« soll dabei Schwitters zu seinem<br />

»Fümms bö wö tää zää Uu« inspiriert haben, und das »qjyE« aus OFFEAH<br />

war demnach das Vorbild <strong>des</strong> »kwiiEe« seiner Ursonate«. (Helge Schmid)<br />

Schwitters hat die an das Ereignis der Aufführung gebundene Ursonate<br />

in Ansätzen auch immer wieder in Noten gesetzt, u. a. am 5. Februar 1927,<br />

12. Oktober 1938, 18. Oktober 1938, 28. Januar 1939, und 2. Februar<br />

1939. – Leihgabe: Kurt Schwitters Archiv im Sprengel Museum Hannover.<br />

I SABEL SCHULZ<br />

»Die Sonate ist meine umfassendste und wichtigste dichterische Arbeit«,<br />

konstatierte Kurt Schwitters 1926, als er der amerikanischen Sammlerin<br />

Katherine S. Dreier ein vollständiges Typoskript in der Erwartung<br />

schickte, sie würde es als Buch drucken. Zwei Jahrzehnte später bewertete<br />

N O CH EINMAL

50<br />

er die Ursonate neben dem Merzbau in Hannover als eines seiner zwei<br />

»Lebenswerke«, an dem er über zwanzig Jahre lang ununterbrochen<br />

gearbeitet hätte, − auch nach der Drucklegung (Merz 24, 1932), welche<br />

zudem »nicht das letzte Wort« sei, denn nur die Hälfte davon sei »sehr<br />

gut«. Nach wie vor feilte er auch im Londoner Exil weiter an seinem<br />

Lautgedicht, nun an einer vom Englischen beeinflussten Version. In der<br />

Nachkriegszeit hoffte er auf einen Geldgeber, der eine erstmals vollständige<br />

Tonaufnahme seines 35-minütigen Vortrags ermöglichen sollte. Denn<br />

die beiden Aufnahmen von 1925 und 1932 präsentieren nur kurze Ausschnitte,<br />

und durch die Schrift allein sei, wie der Autor feststellte, nur<br />

»eine sehr lückenhafte angabe der gesprochenen sonate zu geben«. Die<br />

Empfehlung, es sei besser, das Werk zu hören als es zu lesen, unterstreicht<br />

<strong>des</strong>sen performativen Charakter. Nicht zuletzt Schwitters’ früher<br />

Tod vereitelte jedoch das Ziel, der Nachwelt einen authentischen klanglichen<br />

Eindruck <strong>des</strong> kompletten Stücks, noch dazu in einer damals aktuellen<br />

(aus heutiger Sicht ›letzten‹) Fassung, zu überliefern.<br />

Umso bedeutender sind die wenigen erhaltenen (Noten-)Autographen und<br />

autorisierten Druckschriften von diesem Hauptwerk an der Grenze zwischen<br />

Literatur und Musik, <strong>des</strong>sen Genese und genaue Überlieferungsgeschichte<br />

noch geschrieben werden muss. Bekanntlich stellte Raoul<br />

Hausmanns Buchstabengedicht fmsbwtözäu, das Schwitters zum Hauptthema<br />

<strong>des</strong> ersten Satzes machte, spätestens 1921 die Initialzündung dar<br />

für den weiteren, von Experimentierlust wie von formaler Konsequenz<br />

geprägten Entstehungsprozess. Waren die drei anderen Sätze auch relativ<br />

rasch ergänzt, so wurde die Sonate anschließend auf der Suche nach<br />

der geschliffensten Version beständig weiter ausgearbeitet. Dieser Prozess<br />

ging auswendig dichtend im Kopf vonstatten, die Form entstand<br />

durch wiederholte Vorträge. Eine Sonate in FMS (Dauer 15 Minuten)<br />

plante Schwitters bereits 1923 für einen Merz-Abend im Deutschen Haus<br />

in Braunschweig, allerdings außer Programm nur für die »gutwilligen und<br />

musikalischen Besucher«. Im selben Jahr erschien ebenfalls die früheste<br />

Publikation der Sonate: Das Presto aus dem vierten Teil (»Grim glim gnim<br />

A NFANG UND WIEDERHOLUNG

imbim tata tata tui«) wurde in Theo van Doesburgs Zeitschrift Mécano<br />

abgedruckt. Andere Passagen, wie das Scherzo (»Lanke trt gll pe pe pe<br />

pe pe ooka, ooka«) und die Kadenz (»Priimiititii«) folgten 1927 in diversen<br />

internationalen Avantgarde-Zeitschriften, was darauf schließen lässt,<br />

dass Schwitters zu diesem Zeitpunkt die schriftliche Niederlegung <strong>des</strong><br />

Werks als abgeschlossen angesehen hat. In der Serie i 10 gab er erstmals<br />

Erläuterungen zu seiner Sonate in Urlauten und ließ die Buchstabenfolgen<br />

in einem neuen Typ von Partitur, einheitlich in einem vertikal verlaufenden<br />

Textband, setzen, − wie sie schließlich nahezu identisch vom Typografen<br />

Jan Tschichold in der letzten vollständigen Druckfassung in Merz 24<br />

ebenfalls präsentiert ist.<br />

Da die Ursonate sich an der klassischen Sonatenform orientiert, komponierte<br />

Schwitters ein Klanggebilde mit einem festgelegten Ablauf, schuf<br />

aus Sprachelementen quasi ein Musikstück. Mit der Begründung, die<br />

Ursonate sei »doch bereits Musik«, lehnte der amerikanische Komponist<br />

Charles Ives folgerichtig den Vorschlag Dreiers ab, das Stück zu vertonen.<br />

Ihr Ansinnen beruhte vermutlich auf der von Schwitters mehrfach bekannten<br />

eigenen Unzulänglichkeit als Musiker und Komponist. Seine diversen<br />

Kompositionen zur Ursonate zwischen 1927 bis 1940 blieben sämtlich<br />

unveröffentlichte Fragmente. Sie bezeugen, dass er unmittelbar im<br />

Anschluss an die Fertigstellung der schriftlichen Fassung mit Versuchen<br />

begann, ein musikalisches Äquivalent zu schaffen mit dem Ziel, die<br />

angestrebten Klänge, den Rhythmus, die Lautstärke und Tonhöhe in einer<br />

präziseren Weise festzuhalten, als es Buchstabenfolgen mit erläuternden<br />

Hinweisen – wie auf den mal »lammhaft zart«, mal »männlich« klingenden<br />

»streng militärischen rhythmus« – bis dahin vermochten. Insbesondere<br />

nachdem ihm in Norwegen 1938 sein Flügel wieder zur Verfügung stand,<br />

begann Schwitters erneut, sich mit Harmonielehre zu beschäftigen; im<br />

Dezember 1939 nahm er sich vor, »entsprechend meiner Lautsonate<br />

auch für Klavier zu komponieren«. Die überlieferten Notenautographen<br />

bekunden, wenn auch äußerst bruchstückhaft, das fortgesetzte Streben<br />

<strong>des</strong> Merzkünstlers nach einer künstlerischen Einheit aller Kunstarten.<br />

51<br />

N O CH EINMAL

Bei der Ursonate begnügte er sich nicht mit der aus sprachlichen Mitteln<br />

erzeugten Komposition für eine Stimme, sondern versuchte in einem<br />

folgerichtigen (und für die Literatur- wie Musikgeschichte wegweisend<br />

grenzüberschreitenden) weiteren Schritt, die gesprochenen Laute durch<br />

musikalische Notationen auch klanglich festzulegen.<br />

52<br />

7<br />

Am anfänglichsten: Erste Seite von Die Heimkehr <strong>des</strong> Vergil, einer von<br />

Hermann Broch 1936 in Österreich begonnenen Erzählung, die er mehrfach<br />

überarbeitet und 1940 im amerikanischen Exil in der dritten Fassung<br />

von 1938 als »Ur-Ur-Vergil« einem Freund gewidmet hat – fünf Jahre,<br />