Zukunft Forschung 01/2022

Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck

Das Forschungsmagazin der Universität Innsbruck

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

KURZMELDUNGEN<br />

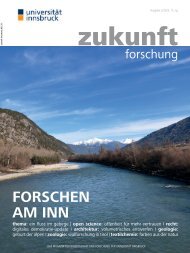

AKTIONSPLAN FÜR<br />

ARTENREICHEN INN<br />

Ende April wurde an der Universität<br />

Innsbruck ein umfassender Aktionsplan<br />

zum Schutz des Inn vorgestellt.<br />

„Der Aktionsplan ist das erste ganzheitliche<br />

Artenschutzkonzept für den<br />

gesamten Flussverlauf – von seiner<br />

Quelle in der Schweiz bis zur Mündung<br />

in Passau“, erklärt Leopold Füreder<br />

vom Institut für Ökologie. Der Aktionsplan<br />

entstand unter Federführung<br />

seines <strong>Forschung</strong>steams und in Kooperation<br />

mit WWF, Land Tirol und den<br />

Verbund-Kraftwerken. Der historische<br />

Zustand des Inn wurde von den Expert*innen<br />

mit seinem aktuellen Zustand<br />

verglichen. Es zeigt sich, dass die<br />

intensive Nutzung des Talraums und<br />

der Wasserkraft dazu geführt hat, dass<br />

heute nur mehr acht Prozent des Flusslaufs<br />

naturnah sind. So sind auch viele<br />

typische Pflanzen- und Tierarten, die in<br />

anderen Flusssystemen bereits ausgestorben<br />

sind, wie Äsche, Flussuferläufer,<br />

Deutsche Tamariske und Zwergrohrkolben<br />

(im Bild) heute selten und<br />

ihr Fortbestand am Inn ist bedroht. Um<br />

diesen Trend zu stoppen, wurde im<br />

Rahmen des Projekts INNsieme ein<br />

positives Leitbild für den Inn entwickelt.<br />

„Durch die Fortsetzung der<br />

Schutzmaßnahmen, Renaturierung von<br />

intakten Abschnitten und der Reduktion<br />

der Belastung – vor allem der Wasserkraftnutzung<br />

– soll die Artenfülle<br />

wieder an den Inn zurückkehren. Das<br />

neue Leitbild für einen lebendigen Inn<br />

berücksichtigt dabei regionsspezifische,<br />

flusstypische Besonderheiten, vielfältige<br />

Rahmenbedingungen und bestehende<br />

Nutzungen,“ erklärt Leopold Füreder.<br />

ALPINE<br />

NACHHALTIGKEIT<br />

Uni Innsbruck und DAV untersuchten Bewirtschaftung<br />

alpiner Stützpunkte.<br />

DAS TASCHACHHAUS ist eine saisonal bewirtschaftete Alpenvereinshütte.<br />

ÖKOSYSTEME WÄHREND DER EISZEIT<br />

Mit dem Projekt ANAH wurden<br />

erstmals die Zusammenhänge<br />

verschiedener Faktoren der Bewirtschaftung<br />

alpiner Stützpunkte im bayerischen<br />

und im Tiroler Alpenraum wissenschaftlich<br />

nach Aspekten der Nachhaltigkeit<br />

im Spannungsfeld zwischen Bergsport<br />

und Naturraum untersucht. ANAH<br />

wurde als integratives Nachhaltigkeitskonzept,<br />

das Gebäudeinfrastruktur, Hüttenbetrieb<br />

und Bergsportler*innen unter<br />

ökologischer, ökonomischer und sozialer<br />

Dimension untersucht, durchgeführt. Die<br />

Ergebnisse werden ab Mitte <strong>2022</strong> in Form<br />

eines Leitfadens insbesondere Alpenvereinshütten<br />

– aber auch anderen Gastronomie-<br />

und Herbergsbetrieben – Anreize,<br />

Ideen und Handlungsempfehlungen für<br />

einen nachhaltigeren Betrieb geben. Durch<br />

ANAH konnte ein klares Bild gewonnen<br />

werden, wo und wie künftige Maßnahmen<br />

ansetzen müssen, wie Jutta Kister,<br />

ANAH-Projektleiterin am Institut für Geographie<br />

der Universität Innsbruck, erklärt:<br />

„Wichtige Erkenntnisse aus den Erhebungen<br />

auf den ausgewählten Hütten sind<br />

einerseits, dass das erarbeitete Set an Indikatoren<br />

vor Ort anwendbar ist, und andererseits,<br />

zu sehen, an welchen Themenfeldern<br />

auf den Hütten bereits intensiv<br />

gearbeitet wird und welche Themen noch<br />

zu wenig berücksichtigt werden.“<br />

Der Wechsel zwischen kalten und warmen Phasen<br />

in der jüngsten Eiszeit führte zu wiederholten Vergletscherungen,<br />

massiven Vegetationsverschiebungen<br />

und großflächigen Veränderungen der Verbreitungsgebiete<br />

vieler Arten. Noch vor rund 20. 000 Jahren, im<br />

letzteiszeitlichen Maximum, war ein Großteil Europas von Steppe bedeckt. Die während der<br />

Eiszeit dominanten Arten und die Vegetation finden sich noch heute in den extrazonalen europäischen<br />

Steppen, wie z. B. in der Pannonischen Tiefebene oder im Südtiroler Vinschgau. Das<br />

Wissen über diese Ökosysteme stammt bisher von paläoökologischen und klimatischen Daten.<br />

Nun haben Forscher*innen erstmals große Mengen genetischer Daten zur Modellierung von<br />

Populationsschwankungen in europäischen Steppen während der Eiszeit verwendet. Dafür hat<br />

das Team nicht mit Modellorganismen, sondern mit fünf für Steppen typischen Pflanzen- und<br />

Insektenarten gearbeitet, die sie in eurasischen Steppengebieten gesammelt haben. Teile des<br />

Genoms dieser Proben wurden an den Instituten für Ökologie und für Botanik an der Uni Innsbruck<br />

sequenziert und analysiert. „Bei allen Arten konnten wir übereinstimmende Reaktionen in<br />

Form von Populationsexpansionen in der Kaltphase und Kontraktionen in der Warmphase feststellen,<br />

aber auch artspezifische Effekte“, erklärt Peter Schönswetter vom Institut für Botanik.<br />

22 zukunft forschung <strong>01</strong>/22<br />

Fotos: Yvonne Lesewa, Felix Lassacher, Andreas Hilpold