Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung

Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung

Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Sachbuch<br />

Musikgeschichte Zum 100. Todestag des Komponisten Gustav Mahler werden zwei lesenswerte<br />

Publikationen neu aufgelegt<br />

Mit abgebissenen Fingernägeln<br />

Gilbert Kaplan (Hrsg.): Das Mahler Album.<br />

Christian Brandstätter, Wien 2011.<br />

335 Seiten, Fr. 56.90.<br />

Kurt Blaukopf: Gustav Mahler oder Der<br />

Zeitgenosse der Zukunft. Braumüller,<br />

Wien 2011. 432 Seiten, Fr. 34.90.<br />

Von Corinne Holtz<br />

Der österreichische Komponist <strong>und</strong> Dirigent<br />

Gustav Mahler (1860–1911) ist spätestens<br />

seit Luchino Viscontis Film «Der<br />

Tod in Venedig» (1971) auch einem breiteren<br />

Publikum bekannt. Das Adagietto<br />

aus Mahlers Fünfter Sinfonie, <strong>das</strong> den<br />

So<strong>und</strong>track des Klassikers prägte, trat<br />

damals den Siegeszug in die Charts an.<br />

Die Rezeption von Mahlers Musik<br />

<strong>und</strong> seinem Hauptwerk (den zehn Sinfonien)<br />

ist faszinierend unterschiedlich:<br />

Während ihm einerseits Formlosigkeit,<br />

Gebrochenheit <strong>und</strong> Uneigentlichkeit<br />

(sprich «Kitsch») vorgeworfen wird, attestiert<br />

man ihm anderseits Modernität.<br />

Er montierte zum Beispiel Märsche <strong>und</strong><br />

Ländler in sinfonische Abläufe <strong>und</strong> entwickelte<br />

mit der Placierung von Fernorchestern<br />

einen zukunftsweisenden<br />

Raumklang. Für den Buchmarkt ist Mahlers<br />

Popularität ein Glücksfall <strong>und</strong> sein<br />

100. Todestag im Mai 2011 ein Anlass, die<br />

Aufmerksamkeit erneut zu nutzen. Eine<br />

Monografie <strong>und</strong> ein Fotoalbum sind neu<br />

herausgekommen.<br />

Angst vor dem Bild<br />

Wie macht sich Mahler vor der Kamera?<br />

Das «Mahler-Album» von Gilbert Kaplan<br />

(in zweiter überarbeiteter Fassung)<br />

liefert Antworten, ist es doch die definitive<br />

ikonografische Sammlung der überlieferten<br />

Fotografien. Mahler stand dem<br />

Bild kritisch gegenüber <strong>und</strong> hielt es mit<br />

Wagners Opern ähnlich wie Anton<br />

Bruckner: Musik braucht keine Bebilderung,<br />

<strong>das</strong> Hören beziehungsweise Lesen<br />

der Partitur ist Klang genug. Das könnte<br />

auch für ihn selbst gegolten haben: Mahler<br />

lässt sich offensichtlich ungern in<br />

Szene setzen. Auf keiner der Fotografien<br />

ein entspanntes Lachen – vielmehr<br />

spricht Ernst <strong>und</strong> Skepsis aus seinen<br />

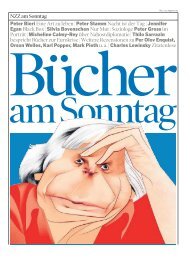

Zügen. Als er vier oder fünf Jahre alt ist,<br />

setzt ein Fotograf den schüchternen<br />

Knaben ins Bild. Die linke Hand liegt auf<br />

einem Notenblatt, <strong>das</strong> fast halb so gross<br />

ist wie er, in der rechten Hand hält er<br />

einen Hut, was ihm einen Hauch des Erwachsenseins<br />

verleihen soll.<br />

Mahler hat überliefert, unter welch<br />

schmerzensreichen Bedingungen diese<br />

Fotografie entstanden ist: Er war überzeugt<br />

davon, <strong>das</strong>s ihn die Kamera einsaugen<br />

<strong>und</strong> dann für immer auf ein<br />

Stück schwarzen Pappkarton verbannen<br />

würde. Erst nachdem der Fotograf sich<br />

selbst abgelichtet <strong>und</strong> damit den Beweis<br />

erbracht hatte, <strong>das</strong>s die Kamera unge-<br />

20 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3. April 2011<br />

Der kleine Gustav<br />

Mahler posiert als<br />

Fünfjähriger 1865 mit<br />

einem Notenblatt.<br />

fährlich ist, willigte der kleine Gustav<br />

ein. Die Skepsis ist geblieben, zum Beispiel<br />

1905, als Mahler im Garten der<br />

Villa des Malers Carl Moll mit illustren<br />

Kollegen zu Tisch gesessen ist. Während<br />

der Regisseur Max Reinhardt <strong>und</strong><br />

der Komponist Hans Pfitzner genüsslich<br />

an ihren Zigarren ziehen <strong>und</strong> der<br />

Hausherr an einem Glas Wein nippt,<br />

steht Mahler abseits.<br />

Den sprechenden Bildern ist der berühmte<br />

Essay des Bühnenbildners Alfred<br />

Roller vorangestellt, der nach Mahlers<br />

Tod im Auftrag von dessen Frau<br />

Alma Mahler ein kleines Buch mit Fotografien<br />

<strong>und</strong> Zeichnungen herausgebracht<br />

hat. Der Arbeitskollege an der<br />

Wiener Hofoper ist ein ausgezeichneter<br />

Beobachter <strong>und</strong> Stilist, <strong>und</strong> sein Essay<br />

gehört zum Besten, was über den Menschen<br />

Gustav Mahler geschrieben worden<br />

ist. «Ich konnte diesen prachtvoll<br />

modellierten, braungebrannten Rücken<br />

nie ansehen, ohne an ein fites Rennpferd<br />

erinnert zu werden. Seine Hand war<br />

eine rechte Arbeiterhand, kurz <strong>und</strong><br />

breit, <strong>und</strong> die Finger ohne Verjüngung<br />

wie abgehackt endigend. Die Fingernägel<br />

– es muss leider gesagt werden –<br />

ÖSTERREICHISCHES THEATERMUSEUM / IMAGNO<br />

waren meist kurz abgebissen, oft bis<br />

aufs Blut.»<br />

Ähnlich ungeschminkt geht es in der<br />

wiederaufgelegten Biografie des Musiksoziologen<br />

Kurt Blaukopf zu, dem die<br />

Nachwelt die erste populärwissenschaftliche<br />

Mahler-Biografie von Rang<br />

verdankt. Der Autor erlag nicht der Versuchung,<br />

die zwischen Apologie <strong>und</strong> Polemik<br />

gespaltene Rezeption zu glätten.<br />

Vielmehr nahm er die damals noch<br />

kaum erschlossenen Quellen zum Anlass,<br />

1969 höchst anschaulich über<br />

Leben <strong>und</strong> Werk zu schreiben – so etwa<br />

über eines der frühen Engagements. Olmütz,<br />

im Winter 1883: Ein junger Kapellmeister<br />

reist aus Wien an, um <strong>das</strong><br />

Theater der mährischen Stadt aus der<br />

Krise zu führen.<br />

Couragierte Pionierleistung<br />

Abends findet man ihn im Gasthaus – er<br />

trinkt nur Wasser <strong>und</strong> isst vege tarisch.<br />

Kein W<strong>und</strong>er, <strong>das</strong>s der der Lebensreform<br />

zugeneigte «Nervenmensch» als närrischer<br />

Sonderling gilt. Allmählich gewöhnt<br />

man sich an die Eigenheiten des<br />

Dirigenten, der statt Mozart <strong>und</strong> Wagner<br />

«herunterzutaktieren» angeblich<br />

Bedeutungsloseres von Meyerbeer <strong>und</strong><br />

Verdi aufführt. Seine direkte «Art zu<br />

fordern, zu befehlen, war eine so dezidierte,<br />

<strong>das</strong>s es niemand wagte, ihm zu<br />

widersprechen», überlieferte ein Sänger,<br />

dem die Kunst am Herzen lag.<br />

Kurt Blaukopf war neben Lothar<br />

Knessl der einzige Musikpublizist in<br />

ganz Österreich, der nach 1945 gegen die<br />

anti semitisch geprägte Mahler-Rezeption<br />

(insbesondere auch des sehr einflussreichen<br />

Musikwissenschafters <strong>und</strong><br />

Ordinarius Erich Schenk) angetreten<br />

war <strong>und</strong> den Komponisten auf hohem<br />

Niveau verteidigte.<br />

Blaukopf schrieb den Gegenentwurf<br />

zu Adornos dialektischer Mahler-Monografie,<br />

indem er Leben <strong>und</strong> Werk positivistisch<br />

deutete. Ausserdem richtete<br />

er sich an ein breites Musikpublikum,<br />

<strong>das</strong> den schon vor dem Nationalsozialismus<br />

diffamierten Komponisten kaum<br />

kennen konnte.<br />

Blaukopfs Biografie gilt neben Adornos<br />

Monografie zu Recht als Standardwerk.<br />

Die Lektüre ist über weite Strecken<br />

erfrischend, auch wenn der Autor<br />

gelegentlich Kriegsmetaphern bemüht<br />

<strong>und</strong> <strong>das</strong> Thema Mahler <strong>und</strong> die Frauen<br />

heutigen Ansprüchen nicht genügt. Hingegen<br />

verzichtet er auf die Rolle des Hagiografen<br />

<strong>und</strong> bleibt bei aller Liebe zum<br />

Gegenstand der kritische Autor, der sich<br />

als Interpret seiner Quellen offenbart.<br />

So kommt Blaukopf etwa zum Schluss,<br />

<strong>das</strong>s sich Mahlers «Doppelcharakter»<br />

schon früh ausgeprägt hat <strong>und</strong> der verinnerlichte<br />

«Träumer» immer dann zum<br />

nüchternen «Taktiker» wurde, wenn es<br />

um die Kunst ging. ●