Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung

Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung

Salman Rushdie Luka und das Lebensfeuer - Neue Zürcher Zeitung

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Belletristik<br />

Roman Andrea Levy schildert die fiktive Lebensgeschichte einer Sklavin in der Karibik<br />

Scham mit Heiterkeit überwinden<br />

Andrea Levy: Das lange Lied eines Lebens.<br />

Aus dem Englischen von Hans-Christian<br />

Oeser. DVA, München 2011. 364 Seiten,<br />

Fr. 33.90.<br />

Von Pia Horlacher<br />

Es hätte ein trauriges Lied werden können.<br />

Und ein kurzes. Feldsklavinnen auf<br />

den Zuckerrohrplantagen in Jamaika<br />

sind nicht alt geworden, zu brutal war<br />

die Schinderei, die ihnen die britischen<br />

Kolonialherren abtrotzten. Erst recht<br />

nicht kurz vor Ausbruch der blutigen<br />

Aufstände, die dazu beigetragen haben,<br />

<strong>das</strong>s dort die Sklaverei, nach r<strong>und</strong> dreih<strong>und</strong>ert<br />

Jahren, 1834 mit dem Slavery<br />

Abolition Act offiziell abgeschafft<br />

wurde. Doch July hatte schon vorher<br />

Glück im Unglück – so man unter diesen<br />

Umständen von Glück reden will. Das<br />

hübsche Kind einer Feldsklavin <strong>und</strong><br />

eines weissen Aufsehers erregt zufällig<br />

die Aufmerksamkeit von Caroline Mortimer,<br />

Schwester des Besitzers einer<br />

gutgehenden Plantage mit prächtigem<br />

Herrschaftshaus.<br />

Die Witwe nimmt <strong>das</strong> «süsse Ding»<br />

zu sich, als eine Art Kuscheltier gegen<br />

<strong>das</strong> Heimweh, <strong>das</strong> sie in diesem fremden<br />

Land plagt. July – sie erhält gleich einen<br />

passenderen Namen – wird als ihr persönliches<br />

Hausmädchen trainiert. Die<br />

Trennung von der Mutter ist nicht der<br />

Rede wert – Sklaven wurden wie Vieh<br />

gehalten, <strong>und</strong> July gilt nicht mehr als ein<br />

Kälbchen, <strong>das</strong> der Kuh weggenommen<br />

wird. Eine Weile noch schleicht Kitty,<br />

die Mutter, des Nachts ums grosse Haus,<br />

dann verschwindet sie für lange Jahre<br />

aus dem Leben <strong>und</strong> dem Lied ihrer<br />

Tochter: «The Long Song», wie July ihre<br />

Memoiren nennt, die sie als alte <strong>und</strong><br />

mittlerweile freie Frau am Ende ihres<br />

Lebens schreibt.<br />

Doch «Das Lange Lied eines Lebens»<br />

ist kein Trauergesang geworden, keine<br />

bittere Poesie aus den Abgründen der<br />

Barbarei wie bei Toni Morrison, sondern<br />

die erstaunlich heitere Erzählung<br />

von der tapferen Überlebenskunst einer<br />

Frau in den Ketten der Sklaverei. Dass<br />

solche Ketten, solche Unterdrückung<br />

für Frauen noch immer existieren, wenn<br />

auch unter anderem Namen, ist eine gewiss<br />

nicht zufällige Nebenerkenntnis<br />

des Romans von Andrea Levy, selbst<br />

Nachfahrin jamaikanischer Einwanderer<br />

in England. Das System der Sklaverei<br />

lebt vom ökonomischen Besitzanspruch<br />

des weissen Mannes über den schwarzen<br />

Körper, dessen Gr<strong>und</strong>muster die<br />

sexuelle Unterwerfung des weiblichen<br />

Körpers ist. So beginnt <strong>das</strong> Buch denn<br />

auch mit jener selbstverständlich anmutenden<br />

Vergewaltigung von Kitty, der<br />

schliesslich July entspringt. Eine beiläufige,<br />

alltägliche Tat, doch für die Opfer<br />

eine Schande, die sie nur in der Umdeutung<br />

– als gottgegebene Herrschaftsverhältnisse<br />

– oder der Leugnung überleben<br />

können. Wie Kitty, die sich ein-<br />

8 ❘ NZZ am Sonntag ❘ 3. April 2011<br />

redet, <strong>das</strong>s der Aufseher sie einfach<br />

wieder einmal von hinten angerempelt<br />

hat, ein bisschen grob, wie üblich.<br />

Diese Leugnung der Schande – die<br />

Sozialpsychologie nennt es heute Internalisierung<br />

– <strong>und</strong> die schmerzliche<br />

Überwindung der Scham sind thematisch<br />

zentral für die raffinierte Erzählperspektive,<br />

ja für die Motivation des<br />

Romans. Andrea Levy lässt Miss July<br />

ihre Geschichte erzählen unter der<br />

strengen Aufsicht ihres Sohnes, den sie<br />

einst als Säugling ausgesetzt hat. Der<br />

heute renommierte Buchdrucker Thomas<br />

Kinsman wurde damals von den<br />

Baptisten, welche die Sklaverei bekämpften,<br />

aufgenommen <strong>und</strong> als intelligentes<br />

Vorzeigekind zur Schulung nach<br />

England geschickt.<br />

Der politisch gebildete Mann will der<br />

störrischen Mutter keine schamvolle<br />

Verharmlosung oder Schönfärberei<br />

durchgehen lassen, auch nicht die des<br />

eigenen Rassedenkens oder der Gründe<br />

für seine schmerzliche Aussetzung.<br />

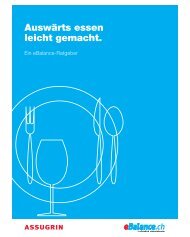

Abfall des Westens Elektronikschrott in Afrika<br />

«Sodom <strong>und</strong> Gomorrah» nennen die Anwohner die<br />

Gegend. Ein alter Computer schaut aus dem Boden,<br />

Plastikteile liegen herum. Die jungen Männer<br />

bewachen Feuer wie Hirten ihre Herde. Mit ihren<br />

langen Stecken können sie die Metallteile aus dem<br />

schmelzenden Kunststoff herauslösen, die sie für ein<br />

wenig Geld verkaufen. Der Müllplatz neben dem Slum<br />

Agbogbloshie in Ghana hat es weltweit zu trauriger<br />

Berühmtheit gebracht, als Greenpeace 2008<br />

Bodenproben nahm <strong>und</strong> Rückstände von Blei,<br />

Quecksilber, Schwermetallen <strong>und</strong> PVC nachwies.<br />

50 Millionen Tonnen Elektronikschrott produzieren<br />

Auch wenn er am Ende gegen die spezifischen<br />

Legendenbildungen der «oral<br />

history», der mündlichen Geschichtsschreibung<br />

der «Sprachlosen», nicht<br />

immer ankommt. Doch Vor- <strong>und</strong> Nachwort<br />

sowie die redaktionellen Streitereien<br />

zwischen Mutter <strong>und</strong> Sohn relativieren<br />

mit Witz <strong>und</strong> Einsicht die schelmenhafte<br />

Erzählung, die halb in der<br />

würzigen englischen Kreolsprache der<br />

West-Indies, halb in der ambitiösen<br />

Nach ahmung eines gehobenen Literatur-Englisch<br />

gehalten ist.<br />

Andrea Levy, 55, ist in England berühmt<br />

geworden mit dem Roman «Small<br />

Island» <strong>und</strong> dessen Verfilmung durch<br />

die BBC, den sie der ersten Einwanderer-Generation<br />

ihrer jamaikanischen Eltern<br />

gewidmet hat. Mit «The Long<br />

Song», letztes Jahr für den gewichtigen<br />

Booker-Preis nominiert, reagierte sie<br />

auf die Frage, wie man es denn schaffen<br />

könne, auf eine solche Sklavenabstammung<br />

stolz zu sein. Die Antwort ist<br />

überzeugend ausgefallen. ●<br />

die westlichen Länder laut UN im Jahr. Nur ein Viertel<br />

entsorgen sie selbst, der Rest landet auf Müllhalden<br />

in Afrika. Pieter Hugo zeigt in seinem Bildessay, wie<br />

Menschen über Berge von Discs, Tastaturen <strong>und</strong><br />

Gehäusen wandern; ein Kalvarienberg unserer<br />

schönen schnellen Cyberwelt. Er fotografiert sie bei<br />

der Arbeit, in Pausen oder beim Schlafen. Und er<br />

lässt ihnen stets eine Würde, die archaisch wirkt <strong>und</strong><br />

die man bei denen vermisst, die ihre Abfälle bei ihnen<br />

abladen <strong>und</strong> sie vergiften. Gerhard Mack<br />

Pieter Hugo: Permanent Error. Prestel, München<br />

2011. 112 Seiten, 41 Farbbilder, Fr. 58.90.