Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...

Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...

Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

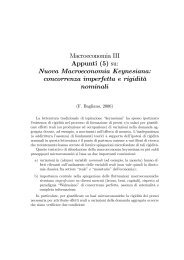

di gravi alterazioni dell’equilibrio esistente e non già di armonie economiche, come veniva<br />

preconizzato dagli alfieri del liberismo.<br />

La documentazione prodotta dal Consiglio e dal Consolato di commercio, dunque, sembra indicare<br />

che durante il <strong>Settecento</strong> la pratica di negare ai produttori libertà di ingresso sul mercato rientrasse in<br />

un <strong>modello</strong> generalmente condiviso per approntare <strong>nel</strong> paese una struttura produttiva adeguata agli<br />

scambi internazionali. Affinché le attività produttive, specie quelle ritenute strategiche a tal fine ,<br />

potessero mettere solide radici <strong>nel</strong>lo stato e quindi la crescita divenire irreversibile bisognava<br />

introdurre incentivi per attirare capitale umano dall'estero, sviluppare all’interno le istituzioni che<br />

erano in grado di formarne di nuovo, ma soprattutto limitare i rischi connessi alla perdita del lavoro<br />

quando la domanda ristagnava. <strong>Il</strong> patto implicito che univa i produttori di una corporazione e<br />

riemergeva nei momenti di maggiore tensione era che le commesse dei mercanti dovessero<br />

distribuirsi equamente tra tutti i mastri operai .<br />

Anche la manifattura privilegiata , se intendeva conservare la privativa, doveva impegnarsi a<br />

mantenere in attività un certo numero di telai indipendentemente dalle condizioni del mercato ,<br />

quindi, pur di assicurare l’occupazione agli operai qualificati, l’impresa veniva forzata dal potere<br />

centrale a produrre per il magazzino. Quando, infine, la situazione si faceva insostenibile,<br />

intervenivano le autorità economiche che, violando ogni legge di mercato, imponevano ai mercanti<br />

importatori, anch’essi peraltro monopolisti di diritto se non di fatto, l’acquisto forzoso di una quota<br />

parte della produzione nazionale.<br />

Rientrava <strong>nel</strong> <strong>modello</strong> condiviso anche una viva ostilità verso i processi di concentrazione messi in<br />

atto dagli operatori più dinamici presenti soprattutto <strong>nel</strong> settore tessile. In generale, tali<br />

comportamenti venivano intesi <strong>nel</strong> senso di un’aspirazione al massimo profitto invece di leggerli<br />

come una ricerca di economie attraverso l’ampliamento della scala produttiva . La concentrazione ,<br />

infatti, era sospettata di essere causa prima non tanto di fenomeni di proletarizzazione, quanto di<br />

emigrazione dei lavoratori specializzati, mastri e lavoranti, con il temuto effetto di uno sradicamento<br />

di quelle attività industriali dipendenti dal capitale umano che erano state faticosamente introdotte<br />

<strong>nel</strong> paese. Lo sviluppo delle forze produttive guidato dalle istituzioni economiche che si facevano<br />

garanti dell’osservanza delle regole , quindi, sembrava assicurare maggiore stabilità e difesa contro i<br />

rischi che <strong>nel</strong> lungo andare potessero manifestarsi <strong>nel</strong>lo stato processi di deindustrializzazione.<br />

Sebbene, già dalla metà del secolo, le inefficienze del sistema <strong>corporativo</strong> in ordine alla<br />

realizzazione degli obbiettivi produttivistici fossero state all’origine delle prime incertezze sulla<br />

reale efficacia ed efficienza del <strong>modello</strong> che raccoglieva il maggior consenso <strong>nel</strong> paese, dubbi anche<br />

più consistenti sorgevano nei protagonisti della vita economica circa la capacità del <strong>modello</strong><br />

alternativo, concorrenziale e individualista, di conseguire uno sviluppo dell’offerta in spontaneo<br />

equilibrio con la domanda. L’eventualità più temuta era che in assenza di una adeguata regolazione<br />

da parte delle istituzioni economiche si verificassero crisi di saturazione del mercato che venivano<br />

considerate assai più dannose di quelle connesse alla sottoproduzione di materie prime perché le<br />

aspettative pessimistiche che avrebbero generato sarebbero state tali da mettere in fuga il bene più<br />

prezioso per la vita produttiva del piccolo regno, la manodopera specializzata, appunto. L’<br />

esperienza di economia di mercato che i manifattori subalpini e la classe dirigente in genere avevano<br />

maturato fino ad allora era limitata ad ambienti troppo ristretti perché la legge dei grandi numeri<br />

avesse potuto trovare applicazione. Quindi, risultava assai difficile per questi soggetti credere agli<br />

effetti rigeneranti in termini di efficienza che potevano venire dall'allontanamento dei produttori<br />

marginali per effetto della crisi e della successiva migliore allocazione delle risorse. Non solo ,ma<br />

l'esperienza fatta fino ad allora aveva mostrato l'imperfezione del mercato piuttosto che la sua<br />

teorica perfezione, per questa ragione buona parte dei memorialisti sabaudi ,interlocutori del<br />

Ministero dell’interno, riteneva che in un sistema economico guidato dalla smitthiana “mano<br />

invisibile”, anziché dall'istituzione , l'arbitrio sarebbe stato anche maggiore rispetto a quello che<br />

caratterizzava il sistema tradizionale basato sul privilegio <strong>corporativo</strong>. Difatti, così si argomentava,<br />

mentre il monopolio legale era comunque delimitato e controllabile da un'autorità, il sistema di<br />

concorrenza oltre a non offrire garanzie per il consumatore in merito alla tutela della qualità del<br />

14