Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...

Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...

Il modello istituzionale corporativo a Torino nel Settecento ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

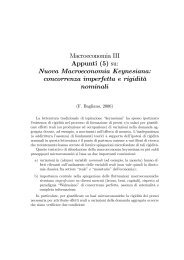

3- <strong>Il</strong> prodotto di alta qualità,in piccola serie o esclusivo.<br />

La strategia di mercato adottata nei primi decenni del <strong>Settecento</strong> dai mercanti fabbricatori di stoffe<br />

in seta 45 riuniti in corporazione era in linea con le direttive di politica industriale che provenivano dal<br />

centro . Sembrava più vantaggioso realizzare prodotti di qualità superiore, esclusivi per design o<br />

colore o tipo di tessuto che potessero indurre bisogni nei consumatori e quindi costituissero un<br />

grimaldello non solo per vincere la concorrenza, ma per forzare comunque i mercati internazionali,<br />

anche quando si chiudevano per ragioni, come le guerre o il proibizionismo , che esulavano dal<br />

riequilibrio spontaneo tra la domanda e l’offerta. I produttori di stoffe in seta come le autorità di<br />

governo giocavano sull'immagine della “piazza” (made in) ,che, se spinta ai livelli più alti, poteva<br />

liberare quanti operavano <strong>nel</strong> settore del lusso dai vincoli cui deve soggiacere il comune fabbricante<br />

quando cerca di ottimizzare il rapporto tra la qualità del prodotto e il suo prezzo. Una strategia di<br />

immagine che andava <strong>nel</strong>la direzione opposta rispetto a quella che sarebbe prevalsa <strong>nel</strong> più lungo<br />

periodo, quando, dopo la crisi di fine <strong>Settecento</strong> , anche tra i setaioli si sarebbe affermata la tendenza<br />

ad abbassare il prezzo di vendita delle stoffe per allargare il mercato e compensare con la maggiore<br />

quantità venduta la caduta dei ricavi unitari 46 .<br />

La produzione di tessuti di lusso per il magazzino, realizzata presso le botteghe artigiane della città<br />

in piccole serie o in esclusiva, tuttavia, comportava l'assunzione di forti rischi , ma questi, in virtù di<br />

rapporti consuetudinari, venivano ripartiti tra i partecipanti al processo produttivo : i mercanti-<br />

tessitori , proprietari dei telai sui quali si formavano le stoffe, i tintori , in quanto "produttori di fase"<br />

e i droghieri, in quanto fornitori di materie prime essenziali. Secondo i mercanti, il sistema in uso<br />

non solo sulla piazza torinese , ma anche su quelle più rinomate internazionalmente come le città di<br />

Firenze e Lione che veniva adottato generalmente “con il consenso e la reciproca soddisfatione”<br />

delle parti, si basava sullo scambio non monetario. Difatti le fatture presentate dai tintori venivano<br />

compensate con droghe per tintura , stoffe o altre mercanzie che giacevano invendute nei magazzini<br />

dei fabbricanti.<br />

In questo modo veniva superato il problema della gestione degli scarti particolarmente rilevanti <strong>nel</strong>la<br />

vendita al minuto poiché le botteghe che operavano <strong>nel</strong> made in dovevano mantenere ai massimi<br />

livelli gli standard qualitativi.<br />

Gli scarti erano riconducibili sostanzialmente a tre tipologie.<br />

In primo luogo vi erano gli scampoli detti “scapparoni, [ovvero] tutti quei pezzi di stoffa ove non vi<br />

è l'intiero per fare qualche sorta d'abito”.<br />

Seguivano le giacenze di magazzino, merci che con l'andar del tempo tendevano a deteriorarsi a<br />

causa della cattiva conservazione,-quelle che “per ragione del longo fermarsi invendute <strong>nel</strong>le<br />

botteghe e magazeni per lo più umidi per trovarsi al piano di terra in cortile d'aria grossa (...) si<br />

machian tutte”- o perché i colori tendevano a stingere se non si stava “ben attenti al farli prender<br />

l'aria secca di tempo in tempo”; merci che non avevano incontrato il gusto del pubblico o altre “di<br />

moda trascorsa e che poi vengono fatte adietro da una più nuova sovraveniente e di miglior gusto”.<br />

Una terza tipologia comprendeva gli scarti di lavorazione veri e propri, stoffe mal lavorate che<br />

rimanevano a carico del mercante. Questi ultimi risultavano particolarmente onerosi <strong>nel</strong> sistema di<br />

organizzazione decentrata del lavoro per la scarsa efficacia della funzione di controllo esercitabile<br />

sul processo produttivo:<br />

45 Gli orientamenti strategici e le pratiche di mercato adottate dagli operatori del tessile- seta emergono da un documento presentato al<br />

sovrano dalla corporazione dei Mercanti -fabbricatori di stoffe in seta per richiedere un emendamento al Manifesto del Consolato di<br />

Commercio dell’ 8 aprile 1724 relativamente all'articolo 1 che prevedeva l'introduzione della "tassa" delle tinture . Difatti in questo<br />

modo il Consolato con il concorso delle parti interessate,i mercanti e i tintori, veniva a fissare per le operazioni di tintura un prezzo<br />

massimo , indicizzato all'andamento del prezzo delle " droghe", sul quale basare le future transazioni in denaro , poiché quelle in<br />

natura venivano proibite <strong>nel</strong>lo stesso Manifesto sotto la penale del quadruplo del valore per i trasgressori. (Asto,Corte, Materie<br />

economiche, cat .IV, m. 7)<br />

46 G. Federico, <strong>Il</strong> filo d’oro. L’industria mondiale della seta dalla restaurazione alla grande crisi, Venezia, Marsilio 1994, p.85<br />

20