You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

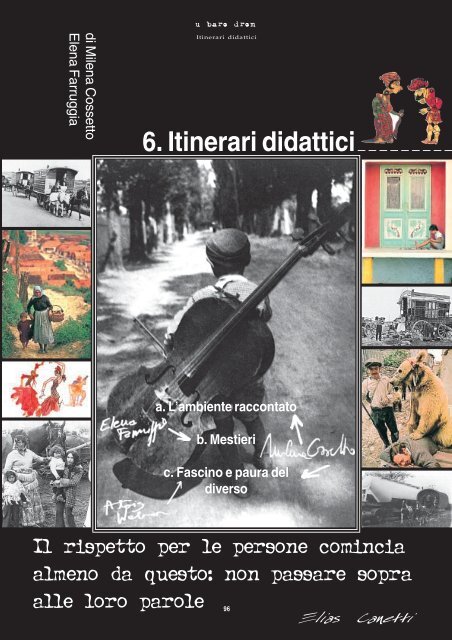

di Milena Cossetto<br />

Elena Farruggia<br />

u baro drom<br />

Itinerari didattici<br />

6. Itinerari didattici<br />

a. L’ambiente raccontato<br />

b. Mestieri<br />

c. Fascino e paura del<br />

diverso<br />

Il rispetto per le persone comincia<br />

almeno da questo: non passare sopra<br />

alle loro parole<br />

96<br />

Elias Canetti

di Milena Cossetto<br />

Premessa<br />

u baro drom<br />

Itinerari didattici: premessa<br />

Solo negli ultimi decenni del XX secolo il mondo degli Zingari, variegato<br />

e complesso, ha trovato spazio, parola e dignità storico-culturale nella cultura<br />

dei gagè.<br />

La tradizione orale, da sempre, ha avuto scarso spazio nella storiografia e<br />

nella letteratura europea, tranne per aspetti prettamente folklorici o anedottici.<br />

Con questi materiali per le scuole, proponiamo quindi agli insegnanti, alle<br />

ragazze e ai ragazzi, di assumere due diversi punti di vista: da un lato guardare<br />

dall’interno i frammenti di storia e cultura tradizionale zingara, nel rispetto<br />

della sua complessità, grazie a testimonianze e a leggende tradizionali, per<br />

imparare a guardare il mondo anche con il punto di vista dell’altro.<br />

In secondo luogo invitiamo a leggere e a decodificare l’immagine della vita<br />

nomade degli Zingari, affascinante e temuta, che il mondo occidentale<br />

propone attraverso i suoi poeti e i letterati, per scoprire insieme l’origine e i<br />

meccanismi che contribuiscono a costruire i pregiudizi, gli stereotipi culturali,<br />

che talvolta si irrigidiscono fino a rasentare vere e proprie forme di razzismo<br />

e di xenofobia.<br />

I materiali per le scuole attingono sia a documenti storici che a materiali<br />

letterari, dando un ruolo importante anche a tutto l’apparato iconografico,<br />

che non ha solo un ruolo di supporto, ma può essere utilizzato come un<br />

itinerario a sé stante per stimolare le bambine e i bambini ad osservare, a<br />

confrontare, a collocare nel tempo e nello spazio fatti ed idee, immagini e<br />

valori, per imparare a costruire inferenze e a trarre informazioni nuove<br />

dallo stesso linguaggio delle immagini.<br />

Per le scuole elementari proponiamo uno studio d’ambiente, che si muove<br />

nel tempo e nello spazio, utilizzando come fonti le testimonianze dirette, le<br />

fiabe tradizionali dei Rom e dei Sinti e un apparato iconografico che si muove<br />

dalla rappresentazione grafica alla fotografia.<br />

Per le scuole medie tema centrale sono i mestieri tradizionali degli Zingari,<br />

il loro ruolo nell’economia preindustriale europea e le rapide trasformazioni<br />

subite nell’ultimo secolo con lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie<br />

industriali e la progressiva scomparsa dell’artigianato tradizionale. Anche<br />

per questa sezione le scelte iconografiche, le fotografie dei mestieri artigianali<br />

degli Zingari nel mondo, ci permettono di cogliere permanenze e mutamenti<br />

nel tempo, ma anche nello spazio, là dove i tempi dei mutamenti economicosociali<br />

sono molto rallentati.<br />

97

u baro drom<br />

Itinerari didattici: premessa<br />

Per le scuole superiori, ma non solo, presentiamo un itinerario attraverso i<br />

principali testi narrativi e poetici degli intellettuali europei che hanno descritto<br />

la vita, la cultura e i sentimenti degli Zingari, facendone i protagonisti delle<br />

loro opere; il mondo degli Zingari, dei Gitani, dei Rom e dei Sinti talvolta è<br />

descritto come mondo della passione e dei sentimenti autentici, a volte invece<br />

come spettro dell’inciviltà e dell’asocialità, guardato ora con occhio romantico,<br />

ora con disprezzo. Non ci siamo limitati alle forme di letteratura colta, ma<br />

abbiamo voluto affrontare un filone nuovo e, forse, più vicino ai gusti e agli<br />

interessi immediati delle nuove generazioni: le canzonette.<br />

Infine un percorso a sé è quello che affronta il tema della persecuzione e<br />

sterminio degli Zingari da parte del regime nazista, deportati e assassinati nei<br />

Lager di Auschwitz, Dachau, Buchenwald, Ravensbrück, Mauthausen. È stato<br />

possibile ricostruire, anche se ancora in modo frammentario, il dramma della<br />

persecuzione nazista degli Zingari anche alla luce della nuova storiografia e dei<br />

movimenti zingari per i diritti civili, che hanno cominciato a far sentire la loro<br />

voce a partire dalla seconda metà del Novecento. Anche per questa parte del<br />

lavoro abbiamo utilizzato testi letterari, testimonianze dirette e immagini<br />

dell’epoca, a cui si può attingere dal sito web: www.emscuola.org/labdocstoria<br />

Utile strumento può essere Sulla strada del tempo, una cronologia in cui si<br />

intrecciano vicende relative al lungo viaggio degli Zingari in Europa e alcuni<br />

concetti essenziali della storia politico-istituzionale dell’Europa.<br />

Una bibliografia essenziale, una filmografia aggiornata, una selezione di<br />

risorse web mirata e un elenco accurato delle fonti iconografiche concludono<br />

la proposta didattica, che ogni insegnante avrà modo di adattare alla<br />

sensibilità, alle competenze, alle specificità delle alunne, degli alunni e delle<br />

classi.<br />

La nostra speranza è che questo lavoro possa far rimanere sempre viva,<br />

nella nostra mente di insegnanti, educatori e cittadini, la raccomandazione di<br />

Elias Canetti, che ha ispirato questo lavoro: Il rispetto per le persone comincia<br />

almeno da questo: non passare sopra alle loro parole, soprattutto quando le parole<br />

non sono scritte e sono figlie del vento.<br />

Milena Cossetto<br />

Coordinatrice del Lab*doc storia/Geschichte<br />

della Sovrintendenza Scolastica di Bolzano<br />

98

di Milena Cossetto<br />

“Ho camminato a lungo<br />

per lunghissime strade”<br />

Jarko Jovanovic<br />

u baro drom<br />

L’ambiente raccontato<br />

a. L’ambiente raccontato<br />

Quando ero bambina vivevo in un paese piuttosto<br />

piccolo, tra le montagne; d’inverno ci si sentiva<br />

fuori dal mondo, perché la neve rendeva le strade<br />

impraticabili. Noi, ragazzine e ragazzini, ci divertivamo<br />

molto con la neve d’inverno, ma d’estate ogni<br />

giornata sembrava prometterci avventure straordinarie.<br />

Avevamo un nostro speciale calendario: per<br />

noi l’estate non cominciava quando la scuola chiudeva<br />

e le nostre cartelle riposavano abbandonate su<br />

una sedia; l’estate vera cominciava quando arrivavano<br />

i carrozzoni, le giostre e i giostrai e il grande,<br />

favoloso carro del Tic Tac Pum, il tirassegno con i<br />

73. Jean de Bar<br />

suoi premi straordinari.<br />

Stavamo ore ed ore a guardare a bocca aperta montare le giostre e ripulire<br />

cavallini, carrozze, automobiline, lucidare e collegare i fili, provare il volume<br />

degli altoparlanti e l’accensione delle luci. Quando la festa cominciava, la<br />

musica aveva già percorso in lungo e in largo tutto il paese ed anche la gente<br />

più diffidente aveva trovato il modo di passare inosservata davanti a quelle<br />

scintillanti magie, per lanciare un’occhiata incuriosita. Poi c’erano le lunghe,<br />

estenuanti trattative con i genitori, perché ci lasciassero provare, ci lasciassero<br />

montare su una giostra o giocare al tiro a segno. Quando le giostre se ne<br />

andavano, era un po’ come se fosse finita l’estate: ben presto i primi acquazzoni<br />

d’agosto avrebbero annunciato l’avvicinarsi dell’autunno.<br />

L’ultima volta che i carrozzoni sono passati dal mio paese era l’estate del<br />

1968, l’altoparlante aveva suonato per ore e ore “Azzurro” di Celentano; poi<br />

non si sono visti più. Alla fine tutti in paese avevano trovato altri divertimenti:<br />

la Tv, i videogiochi, il ping pong, i roller, le discoteche. Il magico mondo<br />

delle giostre era svanito insieme alla nostra infanzia; ho visto rivivere quel<br />

mondo leggendo il libro di Annibale Niemen che ci narra la sua storia, la<br />

vita di un giostraio zingaro, del circo, delle giostre e dei suoi spettacoli di<br />

burattini e la storia di Gnugo De Bar, saltimbanco sinto.<br />

99

u baro drom<br />

L’ambiente raccontato<br />

Il circo di nonno Giovanni 1<br />

Racconta Giacomo (Gnugo) De Bar: questa è una piccola storia, per molti da poco, ma è una<br />

storia vera. Parte di questa mi è stata raccontata dai miei nonni e dai miei genitori; parte l’ho<br />

vissuta. Io la racconto perché è importante ricordare. (…)<br />

Mio nonno era Jean De Bar, un sinto valcio, che<br />

in lingua nostra vuol dire “francese”. Scese in Italia<br />

a piedi nel 1900. Lasciò i genitori in Francia e<br />

venne a tentare la fortuna, senza niente, a quindici<br />

anni, solo con qualche costume da saltimbanco.<br />

Era uno dei più bravi contorsionisti del mondo,<br />

ma era bravo anche a fare i salti di scimmia,<br />

in altre parole i salti mortali al tappeto: ne faceva<br />

sei, sette o anche otto. I De Bar sono una famiglia<br />

di saltimbanchi da sempre. Anche mio nonno aveva<br />

imparato a guadagnarsi la vita così. Lui posteggiava,<br />

che nella nostra lingua significa proprio<br />

fare i numeri di saltimbanco all’aperto, davanti<br />

alle chiese, nei mercati e nelle fiere.<br />

Sarà stato il 1905 che posteggiando in giro per<br />

l’Italia incontrò nel ferrarese anche i capostipiti<br />

74. Circo<br />

Paolo Orfei e i fratelli Nandino e Teta Togni e per<br />

un breve periodo lavorarono anche insieme, ma soprattutto fecero amicizia perché, nonostante<br />

il nonno fosse francese, erano lo stesso tutti Sinti.<br />

(…). Poi il nonno riprese a lavorare da solo, e fu allora che conobbe (…) la nonna Ida. Lei era<br />

un’artista che posteggiava con la sua famiglia e faceva il numero del filo. Il numero del filo è<br />

quel numero d’equilibrismo tipico femminile che consiste nel camminare su un cavo d’acciaio<br />

sollevato di un paio di metri da terra.<br />

La nonna Ida era molto brava: sapeva tenersi in equilibrio su un piede solo, fare capriole, fare<br />

finta di bere il caffè e mantenere le tazzine sulla sua stessa corda. (…)<br />

Verso la fine degli anni venti incontrarono di nuovo Teta Togni che nel frattempo aveva<br />

costruito un postone, cioè un “Circo Arena”, uno dei primi – se non il primo in assoluto –<br />

presente in Italia. Il nonno e la nonna si unirono a quel circo per qualche anno e lavorarono<br />

insieme a Paolo Orfei.<br />

100

75. Zingara Kalderas in Svezia<br />

u baro drom<br />

L’ambiente raccontato<br />

Nonna indovina 2<br />

Mi chiamo Annibale Niemen, zingaro sinto. Sono nato in gennaio, nel 1944, da Niemen<br />

Nello e Dubois Margherita. (…)<br />

Mio padre proviene da una delle più antiche famiglie di artisti d’Italia. Mio nonno paterno<br />

gestiva un circo, lasciatogli da mio bisnonno. Gli artisti erano la sua famiglia: mia nonna<br />

Lucia e i suoi figli Guido, Ferruccio, Nello, Emma, Renato e Imperia. (…)<br />

Molto spesso mia nonna Lucia si improvvisava indovina, come tutte le donne anziane e<br />

sfruttava il fatto che le donne di paese volevano conoscere il futuro.<br />

Nella loro ingenuità, senza rendersene conto, dicevano quello che era successo loro e<br />

quello che volevano sapere. Le indovine, ripetendo con diverse parole, davano la risposta.<br />

Le paesane andavano via soddisfatte e davano in cambio qualche soldo e il più delle volte<br />

contraccambiavano in natura con polli, conigli, verdura, salami, patate.<br />

Tutto questo era un reato (…), così le nostre nonne stavano molto attente a non farsi<br />

scoprire e chiedevano alle loro interlocutrici di non parlare con nessuno, altrimenti la profezia<br />

non si sarebbe avverata, anzi avrebbero avuto una disgrazia…<br />

I cortili delle osterie 3<br />

I cortili delle osterie erano anche luoghi in cui si facevano gli spettacoli<br />

sia con le marionette che quelli cantati. La scelta era un po’ a caso,<br />

se per esempio ci si doveva fermare perché il viaggio era lungo e il<br />

tragitto richiedeva le tappe.<br />

Quindi, dopo un giorno, per non sfiancare i cavalli, si sostava nei<br />

paesi che si incontravano.<br />

Ricordo di una volta che ci fermammo ad Acquatico, piccolo paese<br />

in provincia di Imperia. Mio padre e i miei zii chiesero subito al padrone<br />

dell’Osteria se nel suo cortile, che era anche il campo di bocce, si<br />

poteva fare uno spettacolo di teatro.<br />

L’oste disse di sí e il giorno dopo<br />

montammo tutto. Alla sera il cortile<br />

era pieno di gente, il pubblico si<br />

divertì molto e chiesero a mio padre<br />

di fare un altro spettacolo. In<br />

quel paese non c’era nessun divertimento<br />

e il giorno dopo ci sarebbe<br />

stato ancora più pubblico, perché<br />

sarebbero scesi anche i montanari.<br />

76. Otto Pankok, Pranzo, 1965<br />

101

u baro drom<br />

Le marionette 4<br />

Io all’età di sette anni ho dovuto smettere di<br />

studiare, perché o si studiava o si mangiava; i<br />

casi erano solo questi due. Quindi ho cominciato<br />

ad andare con mio padre nei paesi. Si<br />

andava in bicicletta e si caricava il teatrino delle<br />

marionette, tutto costruito da noi,<br />

smontabile e rimontabile in pochi minuti. È stato<br />

un periodo molto bello, perché dove si andava<br />

si lavorava.<br />

Sotto la pioggia, il sole, nelle montagne, nelle<br />

colline. A volte si facevano 70 o 80 chilometri<br />

per fare una serata, tutti e due in bicicletta,<br />

più il teatrino. Allora mi divertivo, perché a<br />

sette anni per me era un’avventura. A volte i<br />

paesi erano di 1000 o 5000 persone, a volte<br />

solo di 50 o 60. In quegli anni l’entrata era di<br />

77. Il barbuto Karagoz, teatro turco<br />

10 o 20 lire. (…)<br />

Allora si andava a cavallo. Noi avevamo due<br />

cavalli uno per il carro e uno per la carovana. Mia madre guidava quello del carro; io e<br />

mio padre quello della carovana. Mi ricordo un grande cavallo maremmano che era mio<br />

amico, Topolino.<br />

La carovana è un carrozzone con quattro ruote ed era la nostra casa; c’era la camera da<br />

letto, la cucina. In cucina si ricavavano le cuccette. Adesso usiamo le roulottes.<br />

Il carro aveva quattro ruote e un piano sopra, senza la sua struttura serviva per i trasporti.<br />

Qualche giorno prima dello spettacolo<br />

si scrivevano i manifesti a mano<br />

e si attaccavano sui muri, soprattutto<br />

nelle osterie. Io ho imparato a leggere<br />

e a scrivere a cinque anni, scrivendo<br />

quei manifesti. Ci presentavamo<br />

così: siamo una famiglia di burattinai,<br />

vogliamo portare lo spettacolo<br />

in questo paese. Facciamo storie del<br />

Medioevo, del settecento e dell’ottocento.<br />

Usiamo come marionette comiche<br />

Gianduia, Brighella, Pantalone,<br />

Giuppin (…). Poi Arlecchino e tutta<br />

la Commedia dell’Arte.<br />

102

u baro drom<br />

L’ambiente raccontato<br />

La stalla5 Le storie fanno parte della realtà. Laddove ci si fermava<br />

si prendevano gli spunti per i testi da scrivere.<br />

C’era un’abitudine tra la gente. Quando andavamo nei<br />

paesi oppure nelle frazioni dove non c’era una vera piazza,<br />

si andava quasi sempre vicino a una cascina e alla<br />

sera, per ricambiare l’ospitalità, si andava nella stalla per<br />

dipanare il granturco. Erano abitudini invernali. D’inverno<br />

c’era più contatto con le persone e tra un bicchiere<br />

di vino e una fetta di polenta i nostri vecchi raccontavano<br />

delle storie.<br />

Noi eravamo grandi narratori. Si raccontava “Il<br />

fornaretto di Venezia”, “Pia de’ Tolomei”, “Le due<br />

orfanelle”, le grandi tragedie. Era l’occasione per poter<br />

sostare in inverno e avere un po’ di legna e nello stesso<br />

tempo era l’occasione la sera, preparando un po’ di grano,<br />

di avere il sostentamento che serviva.<br />

La gente, quindi, ci raccontava a sua volta le storie del<br />

posto, quel che succedeva allora e noi prendevamo spunto.<br />

Dal racconto locale si componeva una storia. Si inseriva<br />

una marionetta comica e al posto del più grande<br />

proprietario terriero, ad esempio, si metteva il conte, an-<br />

78. Hajske, Cecoslovacchia<br />

che per camuffare un po’. (…)<br />

Le serate erano molto belle,<br />

perché la gente della borgata si radunava nella stalla.<br />

La stalla era allora un luogo di vita, perché era calda, illuminata<br />

e nello stesso tempo si lavorava. Noi abbiamo preso molta cultura<br />

contadina. Tutto questo accadeva fino agli anni ’60, poi si è perso.<br />

A me questo dispiace molto perché era un’occasione diversa.<br />

In quegli anni nelle campagne si guadagnava più che nelle città<br />

perché o si faceva il fabbro o si costruivano le selle e i finimenti dei<br />

cavalli oppure si prendevano gli strumenti e si facevano le serate<br />

musicali. Oggi si chiamano così ma allora erano l’occasione per<br />

bere un bicchiere di vino, mangiare un piatto di polenta, il pane<br />

bianco e fare tutti insieme bagna cauda, un piatto piemontese.<br />

I Rom e i Sinti6 Gli Zingari si dividono in Rom e Sinti.<br />

Preciso che Rom e Sinti non sono uguali, anche se l’origine<br />

è la stessa con qualche differenza. I Sinti sono originari<br />

del Rajastan, India del Nord, mentre i Rom sono<br />

del Centro.<br />

I Rom considerano i Sinti gagè, cioè forestieri, perché<br />

il nostro sistema di vita è improntato sul lavoro, sul viaggiare<br />

e sullo spostarsi continuamente, mentre i rom sono<br />

più sedentari.<br />

I Sinti sono cattolici, i Rom sono di religione varie. (…)<br />

La lingua, “il Romanès” è la stessa (…).<br />

I Sinti hanno inserito nella lingua frasi e modi di dire<br />

europei, tedeschi, inglesi e francesi. I Rom, invece i dialetti<br />

delle regioni dell’Est.<br />

79. Zingare maritate<br />

Tutti e due i gruppi non hanno difficoltà a comunicare<br />

tra di loro, perché parlano il Valcio, il Teich, il Manush<br />

e il Kalò che sarebbe sempre il Romanès, parlato rispettivamente nella Francia Centrale; in<br />

Germania, Alsazia Lorena e Inghilterra; in Piemonte, Savoia, Ungheria, Romania, Bulgaria;<br />

in Spagna e Portogallo.<br />

103

u baro drom<br />

L’ambiente raccontato<br />

Gli anziani 7<br />

Noi abbiamo un profondo rispetto per gli anziani,<br />

per qualunque divergenza all’interno del<br />

gruppo ci rivolgiamo a loro, a loro chiediamo un<br />

parere equo e riconosciamo la loro saggezza.<br />

E’ nostra abitudine rivolgerci alle persone più<br />

anziane che non siano i genitori, i nonni o i fratelli,<br />

chiamandoli zio o zia e non per nome come<br />

facciamo con i giovani, in questo modo rispettiamo<br />

la loro anzianità.<br />

80. Fioraia, Ungheria<br />

Fiabe e storie degli Zingari. 8<br />

E’ proprio attraverso la memoria degli anziani, attraverso i racconti la sera accanto al fuoco, che la<br />

tradizione millenaria degli zingari si riaccende e si tramanda di generazione in generazione. Molti hanno<br />

raccolto queste storie e le hanno trascritte. Dietro ogni vicenda c’è un mondo che si svela a noi, c’è un<br />

universo costellato di aspetti tragici e comici della vita.<br />

Leggere quelle fiabe o leggende è un po’ come scoprire un tesoro, entrare in punta di piedi nel mondo<br />

magico dei gitani per svelarne i misteri.<br />

Ogni fiaba e ogni leggenda intrecciano l’esperienza del narratore sedentario, del contadino che non si è<br />

mai mosso dalla sua terra, con quella del viaggiatore, del marinaio e del mercante, dell’artigiano e del<br />

pellegrino sempre per la strada, in cammino.<br />

Le fiabe contengono le due antiche saggezze dell’umanità, quella della terra e quella del mare: le hanno<br />

intrecciate insieme indissolubilmente; come in un cesto di vimini o in un pizzo, come in un tessuto, tanto<br />

prezioso proprio perché contiene le oltre seimila lingue vive del mondo.<br />

Attraverso questa breve antologia di fiabe zingare, tratta dalle principali raccolte edite in Europa,<br />

vogliamo indicarvi un sentiero. A volte sembra un po’ troppo faticoso, ma ci fa scoprire paesaggi<br />

sconosciuti e meravigliosi: sono le storie che popoli diversi si sono raccontate, che nascondono modi<br />

diversi di vedere la vita, il mondo, la natura e le relazioni tra gli esseri umani. Ci permettono di sorridere<br />

e di piangere senza avere troppa paura. Ci fanno capire quanto l’incontro tra mondi e persone diverse sia<br />

una ricchezza per tutti, se si impara a rispettare e apprezzare ciò che non ci è né consueto, né abituale.<br />

104

u baro drom<br />

La creazione9 (Nuova Zelanda)<br />

Al tempo della creazione Dio pensò che gli sarebbe piaciuto creare gli esseri umani a sua<br />

immagine. Così prese un bel po’ di farina e di acqua e li impastò insieme fino a formare dei<br />

piccoli uomini. Li mise a cuocere nel forno celeste ma, sfortunatamente,<br />

fu distratto da qualcos’altro e se ne dimenticò.<br />

Quando li tirò fuori dal forno erano tutti bruciati e fu così<br />

che furono creati i neri.<br />

Allora impastò dell’altra farina con<br />

dell’altra acqua, modellò l’impasto e<br />

di nuovo mise tutti gli omini nel forno.<br />

Ma stavolta era un po’ preoccupato<br />

che non gli bruciassero di nuovo,<br />

così finì per tirarli fuori in anticipo.<br />

E questi diventarono i bianchi.<br />

Quando riprovò per la terza volta,<br />

tanto per essere sicuro di non sbagliare<br />

i tempi di cottura, creò prima<br />

il tempo e l’orologio.<br />

E infatti quando tolse gli uomini dal<br />

forno, erano cotti proprio al punto<br />

giusto, appena appena bruniti. E<br />

81. Bimbo questi erano gli zingari.<br />

Questa fiaba è stata raccontata da R. A. W. (Ron) Barnes. Egli racconta della sua<br />

infanzia: “La mia vita è iniziata molto poveramente sul drom, sulla strada, fino a<br />

82. India<br />

quando non ho compiuto otto anni. Poi, quando la grande depressione arrivò in<br />

Inghilterra e non si trovavano più lavori occasionali, la mia famiglia si trasferì a Londra”. A 14 anni lascia la scuola, comincia<br />

a lavorare alle poste, poi diventa un dirigente delle telecomunicazioni. Durante la Seconda Guerra Mondiale si arruola<br />

nell’esercito inglese e nel 1948, finita la guerra, si trasferisce in Australia. Nel 1950 va in Nuova Zelanda. Ha creato il centro<br />

sanitario “Opre Roma” (Sorgete zingari) e ora insegna nei centri sanitari di tutto il mondo. Questa fiaba è conosciuta e<br />

raccontata anche in Alsazia e in Cile.<br />

Le origini degli Zingari. 10 (Spagna)<br />

Il Signore quando stava per tornare in paradiso, chiamò a raccolta nella Grande Plaza tutti i<br />

popoli del mondo e disse loro: “Domani vado in paradiso, ma<br />

prima di partire assegnerò il suo posto nella vita a chi si presenterà<br />

qui: chi arriverà troppo tardi si arrangerà”.<br />

Così, prima di andarsene assegnò ad ognuno una posizione:<br />

chi divenne maestro, chi dottore e così via. C’erano anche<br />

due zingari molto pigri e uno disse all’altro:”Guarda, cugino.<br />

Il Signore va via oggi. Se ne va in cielo e tutti sono andati a<br />

farsi dare il proprio destino. Arriveremo tardi.”<br />

Si misero a correre verso la Grande Plaza e quando arrivarono<br />

trovarono il Signore che stava già partendo, dato che<br />

erano stati così pigri. Allora lo chiamarono: “Ma padre, hai<br />

assegnato un destino a tutti gli uomini al mondo. Vuoi proprio<br />

andartene lasciando gli zingari senza un posto assegnato?”.<br />

Il Signore allora disse: “Andrete avanti come potrete”.<br />

E così se ne andò, lasciandoci senza un posto definito e che<br />

ci arrangiassimo un po’ come potevamo. Ora questa leggenda<br />

83. L’uomo più forte<br />

del mondo<br />

L’ambiente raccontato<br />

è mia, però è la verità. Gli zingari vivono d’espedienti e mangiano<br />

come possono. A loro non è stato assegnato un posto<br />

preciso nel mondo.<br />

Questa storia è stata raccontata da Isabel Fajardo Maya, una gitana del Sacro Monte, sorella dei famosi ballerini di flamenco<br />

La Golondrina e Joaquin Fajardo Maya. E’ stata raccolta e registrata da Berta Quintana nel 1971.<br />

105

u baro drom<br />

Perché gli zingari sono sparpagliati sulla terra 11 (Russia)<br />

Questo fatto accadde molto tempo fa.<br />

Uno zingaro era in viaggio con la sua famiglia. Il suo cavallo era magro e malfermo sulle<br />

gambe, e più la famiglia dello zingaro cresceva, più al cavallo riusciva difficile tirare avanti<br />

il suo pesantissimo carro. Ben presto, d’altronde, il carro fu talmente pieno di ragazzetti<br />

che saltavano uno sull’altro che il povero cavallo poteva a malapena trascinarsi lungo la<br />

pista sconnessa. Mentre il carro procedeva faticosamente, inclinandosi prima a sinistra,<br />

poi piegandosi a destra, pentole e padelle finivano per rotolare fuori e, di tanto in tanto,<br />

anche qualche bambino veniva scagliato a capofitto sulla strada.<br />

Certo, non era poi così terribile di giorno, quando potevi sempre fermarti a raccogliere<br />

da terra pentolame e marmocchi, ma di notte poteva cadere qualsiasi cosa e neppure te ne<br />

saresti accorto. E in ogni caso, chi<br />

mai sarebbe riuscito a tenere conto<br />

di una tribù simile? E intanto il ronzino<br />

continuava per la sua strada.<br />

Lo zingaro continuò a viaggiare<br />

per il mondo e, dovunque andasse,<br />

si lasciava dietro un figlio e un altro,<br />

e un altro ancora.<br />

E così, vedete, accadde che gli zingari<br />

si sparpagliarono in tutto il<br />

mondo.<br />

84. Ungheria<br />

L’ambiente raccontato<br />

106<br />

Raccolta in Russia da Yefim Druts, figlio di un<br />

rabbino di Mosca, e dal poeta Alexei Gressler<br />

Perché gli zingari non hanno un alfabeto <strong>12</strong><br />

(Grecia)<br />

C’era una volta un re che aveva l’alfabeto degli zingari. Dato che a<br />

quel tempo non esistevano ancora gli scaffali e le librerie, lo avvolse in<br />

certe foglie di cavolo e si mise a dormire vicino a una fonte. Passò di lì un<br />

somaro, bevve un po’ d’acqua e, già che c’era, si mangiò anche le foglie di<br />

cavolo. Ed ecco perché noi zingari non abbiamo un alfabeto.<br />

Questa storia è stata raccontata da Anastasia Dimou nel 1985 ad Atene. Oggi a Salonicco alcuni<br />

studenti zingari delle scuole superiori stanno progettando un’ortografia del romanès, la lingua<br />

degli zingari, che meglio dell’alfabeto greco si adatti alla loro lingua.

u baro drom<br />

Le lingue 13 (Argentina)<br />

Un giorno Dio, prima di lasciare l’umanità, disse: “Là dove vado io voi non potete seguirmi.<br />

E non provateci neppure” e, detto questo, se ne andò in cielo. Gli uomini però non gli diedero<br />

ascolto e si misero a costruire una grande montagna (ma qualcuno dice che fosse una torre).<br />

Lavorarono senza mai fermarsi e infatti arrivarono vicino al cielo. Quando Dio comprese che<br />

gli uomini non gli avevano obbedito disse loro: “Mischierò le vostre lingue”. Così fece e nessuno<br />

fu più in grado di finire la torre perché a chi chiedeva un martello veniva dato un chiodo e a chi<br />

chiedeva una sega davano un martello e così via. Ed ecco perché parliamo lingue diverse.<br />

Questa versione della storia della Torre di Babele è conosciuta tra gli zingari dell’Honduras, del Brasile e d’Argentina<br />

originari della Russia.<br />

Il violino Tzigano 14 (Svezia)<br />

Ai tempi in cui gli zingari non avevano violini da suonare, viveva una splendida ragazza<br />

che era un po’ strega. (…) La ragazza faceva ogni tipo di sciocchezze e per questo<br />

nessuno la voleva sposare.<br />

La ragazza si era innamorata di un giovanotto (…). Il ragazzo era bello, forte e gran<br />

lavoratore, ma non voleva avere nulla a che fare con lei. (…). Per questo la ragazza era<br />

molto infelice.<br />

… Mentre camminava nel bosco si trovò davanti il diavolo in persona, nei panni di un<br />

giovane uomo tutto vestito di verde, dai capelli neri e con gli occhi fiammeggianti: dai<br />

capelli spuntavano due cornetti e un piede aveva lo zoccolo di un capro…<br />

“Ti ho vista piangere” disse alla ragazza. “Sei innamorata del figlio del tuo vicino ma lui<br />

non ti ama. Eppure, se tu volessi fare per me una piccola cosa che ora ti dirò, quel ragazzo<br />

ti amerebbe più della sua stessa vita e prestissimo ti sposerebbe”.<br />

“Farò qualsiasi cosa al mondo purché lui mi ami”, rispose la ragazza.<br />

“Allora fammi dono di tua madre e di tuo padre e dei tuoi quattro fratelli e io tornerò per<br />

donarti uno strumento e insegnarti a suonarlo. Quando il tuo uomo te lo sentirà suonare,<br />

ti amerà di un amore senza fine e farà per te qualunque cosa”.<br />

E quella sventata rispose: “Potrai avere mio padre e mia madre, i miei fratelli e tutto ciò<br />

che vorrai purché il mio amore mi sposi”.<br />

Il piede-di-capro tramutò il padre della ragazza in un violino,<br />

la madre in un archetto che aveva per corde i suoi bianchi<br />

capelli. Infine mutò i quattro fratelli nelle corde del violino.<br />

Si sedette poi accanto alla ragazza e le insegnò a suonare<br />

quello strumento. Ben presto la ragazza imparò a suonare<br />

così dolcemente che gli insetti smettevano di volare per ascoltarla<br />

e i rami degli alberi iniziavano a dimenarsi e a danzare.<br />

Era una musica che andava dritta al cuore e faceva venire<br />

la lacrime agli occhi. Mai era stata suonata una musica<br />

simile. Quando il giovane la sentì dimenticò la casa, il focolare,<br />

il lavoro e il ballo. Non fece altro che sposarla e così<br />

vissero felici insieme per molti anni. La tristezza non entrava<br />

mai nella loro casa poiché la musica argentina del violino<br />

85. Lautari della<br />

Transilvania<br />

L’ambiente raccontato<br />

creava una magia che scacciava tutta la tristezza, proprio<br />

come fa anche adesso. (…)<br />

…Poi un giorno i due smarrirono il violino nel bosco, il Dia-<br />

volo lo nascose ai loro occhi e li portò via con sé sul carro trainato da quattro cavalli neri…<br />

Per anni il violino rimase lì, abbandonato tra gli alberi, nascosto sotto il muschio e il<br />

fogliame. Per quanto tempo poi vi sia rimasto non saprei proprio dirvelo.<br />

Un giorno certi zingari si accamparono in quella foresta.<br />

Uno dei ragazzi zingari, uscito dall’accampamento in cerca di legna per il fuoco, capitò<br />

107

u baro drom<br />

proprio nel posto dove era il violino e per caso colpì una delle corde con un pezzo di legno.<br />

Ne uscì il suono più bello che avesse mai udito, ma lui si spaventò e corse via. Poi però non<br />

potendo dimenticare quel suono magico, tornò sui suoi passi e tirò fuori il violino e l’archetto<br />

dal muschio e dal fogliame. Non appena iniziò a muovere l’archetto sulle corde,<br />

sgorgarono i suoni più ricchi e commoventi. Continuò allora a muovere l’archetto sulle<br />

corde e ne tirò fuori una musica, come fanno gli zingari ancora oggi. Gli uccelli smisero di<br />

cantare e il vento smise di soffiare solo per ascoltarlo. Il ragazzo corse allora all’accampamento<br />

e suonò il violino per la sua tribù. Nessuno aveva ascoltato prima di allora una<br />

melodia simile, e ciò agiva come un incantesimo su di loro: quando la musica era triste<br />

anch’essi erano tristi, e quando la musica era forte e selvaggia, anche essi si sentivano forti<br />

e selvaggi.<br />

Ben presto anche gli altri zingari impararono a suonare il violino, costruirono altri violini<br />

e insegnarono ad altri zingari ancora a suonarlo. Così oggi quasi tutti gli zingari sanno<br />

suonare il violino e suonano le melodie più celestiali al mondo. Perché quello strumento sa<br />

suonare solo queste melodie.<br />

Questa fiaba sull’origine dei violinisti zingari, la cui musica scaccia la tristezza e acquieta gli animi, è stata narrata da Milos Taikon.<br />

Come si sta nel Paradiso degli Zingari 15<br />

86. Otto Pankok, Pasqua degli zingari,<br />

1953<br />

L’ambiente raccontato<br />

(Jugoslavia)<br />

Il figlio della santa Alta, la madre di tutti gli zingari,<br />

disse: “Che tu possa raggiungere la vecchiezza,<br />

mammina, ma dimmi: come si sta nel nostro paradiso<br />

zingaro?”<br />

La madre di tutti raccolse i suoi pensieri finché nella<br />

sua anima non si sentì pronta a rispondere. Allora<br />

rispose con tutto il cuore: “Nel nostro paradiso zingaro,<br />

nel nostro superparadiso, è tutto bello, bellissimo.<br />

Se solo sapessi che gran gioia attende noi zingari! I<br />

campi sono vasti e larghi, i cavalli galoppano, ci sono<br />

salici, c’è ombra e tutte quelle buone cose di cui abbiamo<br />

bisogno. E in mezzo ci sono grandi manzi che arrostiscono<br />

sugli spiedi mentre sulla brace tutt’intorno<br />

cuociono le trote. In tutta questa carne bella e grassa e<br />

ben arrostita sono infilzati dei coltelli d’oro.<br />

‘Venite, fratelli, su, sedetevi e mangiate quanto il<br />

vostro stomaco riesce a reggere! Tagliate e mangiate quanto potete! Chiunque voglia può<br />

tagliare e mangiare quanto desidera il suo cuore. Bevete e mangiate tutto quello che volete!’<br />

O buon Dio, devi essere stato anche tu uno zingaro per darci tutte queste ricchezze.<br />

In questo nostro paradiso zingaro tutti i nostri figli zingari si incontrano per contarsela e<br />

bere alla propria salute. I figli dei gagè, invece, se ne stanno fuori a tremare di fame e di<br />

freddo e a elemosinare un po’ di cibo dai nostri figli. Ma i nostri fortunati figli zingari<br />

ridono, ridono di loro. Li prendono in giro e mangiano, mangiano ma non danno loro<br />

neanche un boccone….<br />

Questa fiaba, che dà voce alla fantasia degli zingari di Bosnia, è stata raccolta da Rade Uhlik e pubblicata nel 1944 dal “Journal of the<br />

Gypsy Lore Society” a cura di Frederick Gorge Ackerley.<br />

108

u baro drom<br />

Un inverno, una famiglia zingara si scaldava accanto al fuoco. La padrona disse: “Ah,<br />

se avessimo del burro e anche della farina! Potremmo prendere una teglia in prestito, nel<br />

villaggio vicino, e fare una pita da signori.”<br />

Uno zingarello allora disse: “Io la porterei al forno per cuocerla”.<br />

L’altro muovendo la mano come se portasse qualcosa alla bocca disse: “Io, mamma, la<br />

mangerei così”. Vedendolo, il padre colpì il bambino sul braccio, dicendo: “E vacci piano!<br />

La vuoi mangiare tutta da solo?”<br />

Ninna nanna dormirà<br />

Lele lele crescerà<br />

Ninna nanna bambino mio<br />

Fortunato della mamma<br />

La pioggia cadrà<br />

E ti laverà<br />

Il vento soffierà<br />

E ti asciugherà.<br />

Ninna nanna crescerà<br />

Lele lele dormirà<br />

Gli agnelli passeranno<br />

Con la lana ti copriranno<br />

Le capre passeranno<br />

Con il latte ti nutriranno<br />

Non piangere<br />

Bambino mio<br />

Non piangere<br />

L’ambiente raccontato<br />

La famiglia zingara 16<br />

87. Yayà - nonna greca, Bimba, Germania meridionale, Vecchio,<br />

Saintes Marie de la Mer, Francia<br />

Ninna nanna Rom 17<br />

88. Skopie, Ex Jugoslavia<br />

109<br />

Nani nani ka sovól<br />

lele lele ka baról<br />

nani nani mo c v<br />

avó<br />

e nanako bachtaló<br />

o buršun ka dol<br />

tut ka najaról<br />

i balval ka purdól<br />

tut ka šucarol.<br />

Nani nani ka baról<br />

Lele lele ka sovól<br />

E bakré ka nacén<br />

pe pošomasa<br />

tut k’uc v<br />

arén<br />

e buzná ka nacen<br />

tut c v<br />

uci ka den<br />

ma rov mo c v<br />

avó<br />

ma rov.

Note:<br />

Per saperne di più:<br />

u baro drom<br />

L’ambiente raccontato<br />

1<br />

DE BAR G., Strada, patria sinta. Cento anni di storia nel racconto di un saltimbanco sinto, Firenze 1998,<br />

pp. 1-5.<br />

2<br />

NIEMEN A., La casa con le ruote. O ker kun le penjà, Viterbo 2000, pp. <strong>12</strong>-16.<br />

3 Ivi, p. 42.<br />

4 Ivi, p. 50.<br />

5 Ivi, p. 56.<br />

6 Ivi, p. 66.<br />

7 Ivi, p. 84.<br />

9<br />

TONG D. (a cura di), Storie e fiabe degli zingari, Milano 1997, pp. 192-193.<br />

10 Ivi, p. 234.<br />

11 Ivi, p. 57.<br />

<strong>12</strong> Ivi, p. 223.<br />

13 Ivi, p. 243.<br />

14 Ivi, pp. 71-73.<br />

15 Ivi, pp. 216-218.<br />

16<br />

ŠUĆUR A., Fiabe dei Balcani, Torino 2000, p. 248.<br />

17<br />

CERCENÀ V., GIUSTI M., TASSINARI G., MORI T., ABMETOVIÈ L., Cici Daci Dom. Incontro con i bambini<br />

Rom, Firenze 1994, pp. 22-23.<br />

AWOSUSI A.(a cura di), Zigeunerbilder in der Kinder- und Jugendliteratur, Heidelberg 2000.<br />

CAPORALI R., Fiabe zingare, Firenze 1980.<br />

CERCENÀ V., GIUSTI M., TASSINARI G., MORI T., ABMETOVIÈ L., Cici Daci Dom. Incontro con i<br />

bambini Rom, Firenze 1994.<br />

DE BAR G., Strada, patria sinta. Cento anni di storia nel racconto di un saltimbanco sinto, Firenze<br />

1998.<br />

DERDAK F., Zigeuner? Nein: Roma und Sinti, Wien 1994.<br />

FICOWSKI J., Il rametto dell’albero del sole, Roma 1985.<br />

Fra i Rom: vita e storie zingare, Brescia 1978.<br />

I quattro fratelli (fiaba zingara), Torino 1993.<br />

KARPATI M., I figli del vento. Gli zingari, Brescia 1978.<br />

LAZZARATO F., ONGINI V., Il vampiro riconoscente. Fiabe, leggende e miti della tradizione zingara,<br />

Milano 1993.<br />

MARCOLUNGO E., KARPATI M., Chi sono gli zingari?, Torino 1985.<br />

MELIS A., Fiabe zingare, Cagliari 2000.<br />

MODE H., HÜBSCHMANNOVÀ M. (a cura di), Zigeunermärchen aus aller Welt, Leipzig 1983- 85.<br />

MOREAU R., Kinder des Windes, Bern 1999.<br />

NIEMEN A., La casa con le ruote. O ker kun le penjà, Viterbo 2000.<br />

ŠUĆUR A., Fiabe dei Balcani, Torino 2000.<br />

TONG D. (a cura di), Storie e fiabe degli zingari, Milano 1997.<br />

110

di Elena Farruggia<br />

b. Mestieri<br />

u baro drom<br />

Mestieri<br />

111<br />

Ninna nanna Rom 17<br />

Come tutte le popolazioni nomadi, gli Zingari sviluppano nel tempo una<br />

grandissima abilità tecnica che consente loro non solo una relativa<br />

autosufficienza economica, ma anche la possibilità di proficui scambi commerciali<br />

con i sedentari con cui vengono in contatto.<br />

E’ necessario inoltre riflettere sull’importanza in ogni attività economica,<br />

sia commerciale che produttiva, dell’intreccio tra le varie culture ed esperienze:<br />

girando tra l’Asia, l’Africa, l’Europa dell’est e Europa occidentale, nel<br />

tempo essi acquisiscono e perfezionano tecniche, conoscenze, abilità, (oltre a<br />

prodotti o addirittura costumi) sconosciute in altri luoghi, che fanno proprie,<br />

che si tramandano da gruppo a gruppo e che diffondono nei loro<br />

spostamenti.<br />

Risultano così nell’Europa preindustriale un tramite importantissimo di commercio<br />

e di scambio culturale, specie nel mondo rurale: pur rimanendo spesso<br />

ai margini dei villaggi (e pur con esempi di diffidenza nei loro confronti)<br />

il loro arrivo come fabbri, calderai, falegnami, commercianti, “veterinari” e<br />

venditori di “rimedi” contro i mali del corpo e dell’anima, oltre che suonatori,<br />

giocolieri, circensi e ammaestratori di animali, è atteso dalla popolazione e<br />

risulta fondamentale per molte delle esigenze materiali dei villaggi stessi o<br />

delle case isolate nelle campagne.<br />

“Secondo l’epoca e il paese, gli Zingari si adattano ai bisogni locali. Riempiono<br />

i vuoti. Là dove la massa dei contadini è priva di artigianato vi portano<br />

il loro ed esercitano dei veri e propri monopoli: nei paesi dove trovano al<br />

loro arrivo un artigianato che corrisponde sufficientemente ai bisogni della<br />

popolazione, cercano altre risorse.” 1<br />

Inoltre proprio le abilità tecniche e l’estrema specializzazione in alcuni<br />

campi (come la lavorazione del metallo o l’allevamento dei cavalli) saranno<br />

in alcuni casi lo strumento di inserimento nel tessuto sociale e di parziale<br />

– o totale – sedentarizzazione di alcuni gruppi di Zingari: è quanto<br />

avviene per l’allevamento dei cavalli in Ungheria, o per i fabbri e i calderai<br />

nell’isola di Corfù (già documentati dal XIV secolo), per i fabbri nell’Italia<br />

meridionale: in Puglia ad esempio alcuni Zingari colpiti da decreto di<br />

espulsione nel 1635 non vennero infine cacciati proprio perché si appurò<br />

che lavoravano tutti come fabbri pagando regolarmente le tasse allo stato:<br />

tengono le loro famiglie, e case in due Città, e Terre, dove fanno l’incolato, e sono nati,<br />

e vivono con le loro mogli, e figli, e portano li pesi conforme tutti l’altri cittadini con

u baro drom<br />

pagarne li pagamenti fiscali, allogiamenti; ed ogn’altra contribuzione, e non sono inquisiti<br />

de delitto nessuno, vivendo con loro arte de forgiare, e di seminare, ed altri loro<br />

esercizji.” 2<br />

La lavorazione del metallo, del legno e del vimini<br />

La tradizione zingara nel lavorare il metallo affonda nella notte dei tempi: si narra addirittura che siano<br />

stati loro a introdurre il bronzo in Occidente.<br />

Leggende a parte, l’abilità nelle lavorazioni del ferro e dei metalli in genere è, come abbiamo visto,<br />

storicamente documentata a partire dal XIV secolo e così fortemente collegata al mondo zingaro che in<br />

alcune zone (come ad esempio la Sicilia) l’appellativo “zingaro” è stato usato per indicare chiunque<br />

lavorasse il metallo.<br />

La vita nomade, i continui spostamenti richiedono che la grande specializzazione tecnica sia supportata<br />

da attrezzature semplici e facili da trasportare.<br />

Per lo più gli attrezzi consistevano dunque in una incudine (a volte sostituita da un semplice sasso), due<br />

soffietti di solito in pelle di capra, un paio di pinze, un martello, una morsa, una lima, un piccolo fornello<br />

o una mola conica.<br />

Con questa strumentazione essenziale lo Zingaro lavorava nell’accampamento, di solito seduto all’aper-<br />

90. Fabbro a Choisy-le-Roy, 1911<br />

Mestieri<br />

89. Fabbro zingaro con aiutante, XVII sec.<br />

to (ma anche sotto una tenda quando la stagione era particolarmente inclemente), aiutato dalla moglie o<br />

dai figli che manovravano il mantice.<br />

1<strong>12</strong><br />

91. Zingaro che intreccia canestri

92. Venditrice di trogoli in legno,<br />

Ungheria<br />

u baro drom<br />

Mestieri<br />

Il suo lavoro era indispensabile soprattutto per le comunità isolate, che potevano così acquistare ogni<br />

oggetto in metallo indispensabile per il lavoro nei campi o nella casa (falci, falcetti, vomeri di aratro,<br />

chiodi, punteruoli, aghi, coltelli, spiedi, paletti, tripodi, pentole, paioli…) o farsi riparare quelli rotti o<br />

usurati, caldaie comprese.<br />

Gli Zingari erano ottimi gioiellieri in grado di soddisfare nel loro commercio ambulante anche le<br />

richieste più economiche; oltre a lavorare l’oro e l’argento, infatti, sapevano produrre mirabili collane,<br />

orecchini, bracciali utilizzando il semplice stagno o il rame argentato.<br />

Gli Zingari erano anche abili falegnami e tornitori: producevano casse per riporre i vestiti e la biancheria,<br />

oltre a vassoi, piatti e cucchiai in legno, che vendevano “al minuto” ma anche agli stessi mercanti. La<br />

produzione di oggetti in legno era soprattutto praticata nei paesi balcanici e dell’Europa centrale. Ad essa<br />

spesso si affiancava la abilità nel lavorare il vimini; in Francia fino a tutto il XIX secolo spesso i venditori<br />

di cesti di vimini erano Zingari. 3<br />

Il commercio dei cavalli<br />

Per renderci conto di quanto e quanto a lungo sia stato importante il mestiere di commerciante di<br />

cavalli dobbiamo riflettere su come sia breve, in un’immaginaria linea del tempo, la spazio in cui l’uomo<br />

ha fatto uso dei sistemi di locomozione che a noi oggi sembrano quasi essere sempre esistiti: automobili,<br />

treni, aerei; fino al XIX secolo in assoluto, e ancora per tutto il XX in alcune zone del mondo, invece, il<br />

cavallo, il mulo, l’asino erano gli animali più usati per gli spostamenti di uomini e merci.<br />

Dalla loro comparsa in Europa fino a tutto il XX secolo, il commercio dei cavalli è stata la professione<br />

principale o accessoria di numerosi Zingari: una formula di ringraziamento molto in uso è: “Ti auguro<br />

che i tuoi cavalli vivano a lungo”. 4<br />

La conoscenza dei cavalli, l’arte di curarli e di accudirli, l’amore per le cavalcature erano requisiti fondamentali<br />

per la loro vita nomade: nei loro spostamenti i cavalli servivano a una parte degli uomini, a<br />

qualche donna e ai bambini piccoli; altri utilizzati come animali da soma erano carichi di materiali e<br />

provviste; altri ancora erano attaccati ai carretti.<br />

Ma gli Zingari non tenevano i cavalli solo per proprio uso: li compravano, li vendevano, li scambiavano;<br />

proprio grazie alla fama che li contraddistingueva, alle loro frequentazioni dei più importanti luoghi<br />

113<br />

93. Zingaro che fabbrica trogoli,<br />

XIX sec.

u baro drom<br />

Mestieri<br />

94. Maniscalco, Appleby 95. Carro a cavalli<br />

di mercato degli animali, alla conoscenza delle strade, per lungo tempo (e in alcuni paesi ancora oggi)<br />

furono considerati i migliori mediatori o comunque esperti da consultare per l’acquisto di una buona<br />

cavalcatura.<br />

Allo stesso modo l’arte di guarire i propri cavalli ne faceva anche degli abili veterinari, chiamati spesso<br />

dai contadini per curare il bestiame ammalato.<br />

In alcune zone d’Europa, in particolare in Francia e in Spagna, gli Zingari praticavano anche il commercio<br />

di muli e di asini; tra i Gitani di Spagna inoltre numerosi erano i tosatori di muli, che spesso nel<br />

loro lavoro ambulante si spostavano fino in Francia.<br />

Le elemosine, la buona ventura, l’arte del guarire<br />

Nel loro continuo spostarsi da un luogo all’altro, fin dalla loro comparsa in Europa i gruppi Zingari<br />

affidarono alle donne (e ai bambini) un particolare compito di sostentamento, praticato ancor oggi: la<br />

raccolta delle elemosine.<br />

Le donne zingare eccellevano nell’arte di impietosire i<br />

sedentari e farsi dare non solo denaro ma ogni sorta di<br />

provvigioni (cibo, vestiario, utensili) a volte esercitando<br />

semplicemente una notevole capacità di persuasione, a<br />

volte facendo leva sul timore, il pregiudizio, la paura.<br />

Spesso accompagnavano questa attività con la lettura<br />

della buona ventura, tanto che chiromante e zingara divengono<br />

presto quasi sinonimi: fin dal Cinquecento sia<br />

nell’arte sia in letteratura la rappresentazione più tipica<br />

96. Due indovine, Finlandia<br />

della Zingara è quella che la raffigura nell’atto di leggere<br />

la mano.<br />

114

u baro drom<br />

Mestieri<br />

Attribuire agli Zingari poteri straordinari che consentono di leggere il futuro significa anche, specie in<br />

epoche in cui medicina e magia sono ancora strettamente collegate, riporre fiducia nelle loro capacità di<br />

guarire; per questa ragione (e per la loro effettiva conoscenza di erbe e sostanze medicinali, e addirittura<br />

delle tecniche chirurgiche)) il ricorso alle cure degli Zingari non era praticato solo negli ambienti popolari,<br />

ma diffuso talvolta anche tra l’aristocrazia: in un curioso disegno del XVI secolo, incluso nella Raccolta<br />

di Arras, in cui è raffigurata a mezzo busto una Zingara, la didascalia recita: L’Egiziana che rese salute<br />

mediante arte di medicina al re di Scozia abbandonato dai medici. 5<br />

La loro competenza chirurgica era inoltre così riconosciuta che i chirurghi olandesi nel XVII secolo<br />

facevano a volte il tirocinio presso gli Zingari. 6<br />

Il mestiere delle armi<br />

Per quanto possa sembrare curioso numerosi Zingari, soprattutto nel XVII e XVIII secolo servivano<br />

negli eserciti. Erano ricercati per la loro resistenza, la forza fisica, la conoscenza dei luoghi e in particolare<br />

di sentieri segreti e nascondigli, per<br />

la loro abilità nelle sorprese e nelle<br />

imboscate; ma anche e soprattutto<br />

perché il mestiere delle armi era fortemente<br />

legato alla loro tradizione.<br />

Infatti al loro apparire in Europa<br />

nel XV secolo, gli Zingari si presentavano<br />

frequentemente in bande armate:<br />

la “grande banda” di Sindel,<br />

la banda del Duca Andrea etc. “Le<br />

tappezzerie di Tournai, dell’inizio del<br />

XVI secolo, mostrano Zingari con<br />

un bastone in mano o sulle spalle,<br />

una daga alla cintura, una spada dritta o una sciabola curva. I pedoni e i cavalieri Zingari, rappresentati su<br />

quattro incisioni di Callot, sono simili a uomini di guerra, abbigliati con grandi cappelli dai lunghi pennacchi<br />

o penne, stivali a imbuto; al fianco sinistro hanno la spada e a quello destro la daga ad anello, l’archibugio<br />

a ruota o la pistola lunga ad armacollo, la mezza picca in mano o il moschetto sulla spalla.” 7<br />

A volte si arruolavano individualmente, a volte intere bande zingare si univano alle truppe in guerra.<br />

Anche le donne (mogli o figlie di soldati), seguivano gli spostamenti dei reggimenti in cui prestavano<br />

servizio i loro uomini, spesso con il ruolo di vivandiere o di lavandaie della guarnigione.<br />

Durante la guerra dei Trent’anni, lo scrittore (e soldato) tedesco Grimmelshausen scrisse un romanzo<br />

picaresco, La vagabonda Courage, che ha per protagonista, appunto, una vivandiera moglie di un luogotenente<br />

Zingaro assoldato nell’esercito; il personaggio, in tutta la sua tragicità, sarà ripreso nel Novecento<br />

da Bertolt Brecht nel testo teatrale Madre Courage.<br />

Tra gli Zingari francesi era spesso praticata anche la professione di maestro d’armi. 8<br />

97. Armigeri con il carro del pane, XV sec.<br />

115

u baro drom<br />

Mestieri<br />

98. Zingari con gli orsi che ballano, Berlino 1927 99. Turchia<br />

Animali ammaestrati, circo, luna-park<br />

Mi chiamo Annibale Niemen, zingaro sinto. Sono nato in gennaio, nel 1944, da Niemen<br />

Nello e Dubois Margherita. [..] Mio padre proviene da una delle più antiche famiglie<br />

di artisti d’Italia. Mio nonno paterno gestiva un circo, lasciatogli da mio bisnonno[…]<br />

Mia nonna, a sua volta, apparteneva ad un’altra grande famiglia di artisti, molto antica,<br />

la famiglia De Bianchi. La loro unione diede vita al più grande circo che girasse l’Italia in<br />

quei tempi, «il Circo degli Angeli volanti». A loro volta le due famiglie erano imparentate<br />

con un’altra grande famiglia di circensi, la famiglia Gerardi, che erano noti con il nome di<br />

«I Diavoli del Trapezio». Il circo, quindi, era a conduzione familiare e gli spettacoli erano<br />

maestosi. Erano in tutto una settantina di persone, quasi tutte giovani. Allora, come oggi,<br />

ai bambini dai tre anni in su si insegnavano i numeri del circo, dall’acrobatica, che comprende<br />

tutti i numeri a terra, ai numeri volanti. Imparavano l’arte dei giocolieri (joungleur),<br />

dei domatori e addestratori di cavalli, via via fino alla musica, secondo le loro attitudini.<br />

Mio zio Guido era il comico. Oggi si chiama il clown; per noi è Toni, lo scemo. [..]<br />

Nei periodi invernali, quando la neve non permetteva che si alzassero i teloni, ci si<br />

divideva in squadre. Alcuni andavano nei paesi limitrofi e improvvisavano spettacolini<br />

nelle osterie, altri si recavano con il «carro di Tespi» nelle fattorie e portavano in scena<br />

storie importanti come «I Promessi Sposi», «Il Fornaretto di Venezia», «Pia<br />

de’Tolomei» e, nel periodo di Pasqua, «La Passione di Cristo». Altri ancora, con le<br />

marionette, facevano spettacoli nelle sale parrocchiali, oppure nei pochissimi teatri<br />

comunali («le serate») o giravano paese per paese, fattoria per fattoria, suonando i<br />

propri strumenti in veri e propri incontri musicali.” 9<br />

Girare per i paesi, le città, proponendo spettacoli di vario genere è un’attività praticata ancor oggi ma<br />

che affonda le radici nella più antica tradizione zingara. Fin dal Cinquecento nelle fiere, nelle piazze, gli<br />

Zingari proponevano spettacoli di acrobazia, di giochi di prestigio, di marionette.<br />

In un mondo privo delle forme di comunicazione e divertimento che oggi conosciamo (giornali,<br />

cinema, televisione, discoteche), le fiere, le sagre, le piazze erano i luoghi deputati al divertimento ma<br />

anche in cui si scambiavano informazioni, si veniva a conoscenza delle opere (o di parte di esse) rappresentate<br />

nei veri teatri, si rimaneva strabiliati di fronte a costumi e rappresentazioni esotiche.<br />

Tutto questo genere di esperienze veniva spesso portato dagli Zingari.<br />

Uno degli aspetti più stupefacenti, che destava maggiore curiosità e ammirazione, era la loro grande<br />

abilità nell’ammaestrare gli animali.<br />

“Alla fine del XVIII secolo il capo zingaro Marcinkiewicz, per rendere visita in gran pompa al suo<br />

116

u baro drom<br />

Mestieri<br />

100. Scimmia 101. Acrobata 102. Oreste De Bar<br />

con zia Pepita<br />

sovrano, principe Radziwill, arrivò al palazzo in una carrozza tirata da sei orsi; sulla schiena degli orsi,<br />

scimmie vestite da postiglioni. Questo ingresso ottenne un vivo successo presso il principe, la sua corte e<br />

la gente del vicinato.” 10<br />

Ma erano soprattutto gli orsi danzanti a divertire il pubblico. Furono per primi gli Zingari dei Carpazi<br />

a ammaestrare gli orsi alla danza, ma dall’Europa Orientale alcuni ammaestratori d’orsi raggiunsero già<br />

nel Settecento la Spagna, la Francia, l’Italia, dove fino ad allora erano tradizionali gli spettacoli di danza o<br />

acrobazie di scimmie e di cani ammaestrati.<br />

Nel corso dell’Ottocento e del Novecento accanto a queste forme di spettacolo (che si “formalizzarono”<br />

nei circhi), gli Zingari aggiunsero alle loro attrazioni le giostre, la lanterna magica e il cinema ambulante.<br />

Musica, canto e danza<br />

Come gli zingari sono diventati musicisti<br />

Una volta Iddio mise un violino sulle spalle di san Pietro. Senza saperlo, san Pietro<br />

andò in una locanda piena di gente allegra.<br />

Quando videro san Pietro con un violino, gli gridarono: “Suona, suona!” Ma lui si<br />

spaventò alle loro grida e si mise a scappare.<br />

103. Il gruppo del Teatro Zingaro di Mosca, 1930<br />

117

u baro drom<br />

Mestieri<br />

Sulla porta, però, il violino gli cadde dalle spalle. Lo tirò su e andò dritto da Dio<br />

per chiedergli: “Dio, che cosa significa questo?”<br />

“L’ho fatto per te” gli rispose il Signore. “Così potrai suonare per la gente quand’è<br />

vivace, tenerli di buon umore e evitare che si mettano a litigare.”<br />

“Se è questo che vuoi, allora fai che ci siano più musicisti.”<br />

“Ma chi potrebbe fare il musicista?” chiese Iddio<br />

“Potrebbero farlo gli zingari” rispose san Pietro. “Fai che divertano la gente così<br />

che non si sparga mai sangue quando si beve e si fa festa”.<br />

“Così sia” disse Dio.<br />

E così fu. 11<br />

E infatti la musica zingara ottenne, e ottiene<br />

ancora, l’ascolto fedele e appassionato<br />

negli ambienti sociali più disparati.<br />

Già alla fine del XV secolo la corte del re<br />

Mattia Corvino e della regina d’Aragona accoglieva<br />

Zingari suonatori di liuto; nel 1525<br />

alcuni zingari suonarono la cetra per Luigi II<br />

di Polonia, re di Boemia e di Ungheria. <strong>12</strong><br />

In Europa orientale nel corso dei secoli<br />

XVII, XVIII e XIX la loro presenza appariva<br />

indispensabile nei balli, nelle feste pubbliche<br />

o private, nelle fiere, nelle nozze paesane, nelle<br />

osterie dei villaggi come nei palazzi aristocratici;<br />

suonavano il cimbalo non pizzicando<br />

le corde con le dita secondo l’uso comune,<br />

ma servendosi di un bastoncino di legno; il<br />

tamburino, il violino, la “cobza” (specie di<br />

mandolino a nove corde), il “naiu” (flauto di<br />

Pan). Gli “ursari”, cioè gli ammaestratori di<br />

orsi, si accompagnavano con i tamburelli. 13<br />

Nell’Italia meridionale gli Zingari erano così<br />

abili a suonare e fabbricare lo “scacciapensieri”<br />

che questo semplice strumento ancora<br />

oggi, in Calabria, viene chiamato “tromba<br />

degli Zingari”. 14<br />

In Francia la musica zingara non ebbe tanto uno sviluppo autonomo, ma strettamente connesso all’accompagnamento<br />

della danza: le Zingare ritmavano le loro danze facendo tintinnare campanelli o schioccare<br />

nacchere, o percuotendo un tamburello basco. 15<br />

Per la loro abilità di suonatori, spesso gli Zingari venivano arruolati nelle bande militari francesi; nel<br />

corso della Rivoluzione vi fu un reggimento che addirittura reclutò una banda interamente zingara. 16<br />

104. Mera, Romania<br />

In Spagna per molto tempo, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, salvo alcune eccezioni la<br />

musica gitana rimase per lo più ignorata dai “payos” spagnoli (appellativo con cui i Gitani definiscono i<br />

“non Gitani”) fino alla fine del Settecento; erano soprattutto i viaggiatori stranieri che lodavano musiche<br />

e canti gitani. Nella prima metà dell’Ottocento, invece, i cantanti e i musicisti gitani, girando nelle città e<br />

nei paesi, nelle piazze e nelle osterie in occasione di feste locali e di pellegrinaggi attiravano un pubblico<br />

118

u baro drom<br />

estremamente vasto e variegato che andava dalla “gente di malaffare” ai pellegrini, ai viaggiatori, ai<br />

signori borghesi, all’aristocrazia (lo stesso re Ferdinando VII frequentava in incognito osterie dove si<br />

esibivano musicisti gitani). 17<br />

E’ comunque da tener presente che la musica gitana è quasi sempre in stretta correlazione con la danza,<br />

che è stata, fin dalla loro comparsa in Europa, una delle attività zingare più apprezzate tanto a livello<br />

popolare quanto dalle aristocrazie europee.<br />

Immagini di danze zingare figurano negli arazzi di Tournai del XVI secolo; gli Zingari ballavano nelle<br />

piazze e nelle strade di città e villaggi, ma anche nei palazzi reali e nelle dimore principesche tanto che<br />

numerosa è la documentazione (soprattutto per il XVII secolo) di danzatori Zingari ingaggiati (e ospitati)<br />

delle famiglie aristocratiche.<br />

L’abilità nel ballo non si limitava a dare spettacoli: nei luoghi dove si fermavano gli Zingari (ma soprattutto<br />

le Zingare) davano anche lezioni di danza, spesso senza altro ausilio musicale che il tamburello o<br />

addirittura il battito delle mani e dei piedi.<br />

Note:<br />

1<br />

VAUX DE FOLETIER F., Mille anni di storia degli Zingari, Milano 1998, p. 177.<br />

2<br />

VIAGGIO G., Storia degli Zingari in Italia, Roma 1997, p. 56.<br />

3 VAUX DE FOLETIER F., op. cit., p. 184.<br />

4 Ibidem, p. 177.<br />

5 Ibidem, p. 171.<br />

6 Ibidem, p. 172.<br />

7 Ibidem, p. 131.<br />

8 Ibidem, p. 132.<br />

9<br />

NIEMEN A., O ker kun le penijà – la casa con le ruote, Roma 2000, pp. 11-<strong>12</strong>.<br />

10<br />

VAUX DE FOLETIER F., op. cit., p. 179.<br />

11<br />

TONG D. (a cura di), Storie e fiabe degli zingari, Milano 1997, pp. 141-142.<br />

<strong>12</strong> VAUX DE FOLETIER F., op. cit., p. 141.<br />

13 Ibidem, p. 145.<br />

14 Ibidem, p. 146.<br />

15 Ibidem, p. 147.<br />

16 Ibidem, pp. 147-148.<br />

17 Ibidem, p. 148.<br />

Per saperne di più:<br />

Mestieri<br />

ARCA (a cura di), La mano allo zingaro. Magia di una cultura, Milano 1978.<br />

BLOCK M., Die Zigeuner: ihr Leben und ihre Seele - dargestellt auf Grund eigener Reisen und Forschungen, Frankfurt am Main, 1997.<br />

COLOCCI A., Gli Zingari. Storia di un popolo errante, Torino 1889.<br />

GILSENBACH R., Weltchronik der Zigeuner: 2000 Ereignisse aus der Geschichte der Roma und Sinti, der Gypsies und Gitanos und aller<br />

anderen Minderheiten, die “Zigeuner” genannt werden, Frankfurt am Main 1998.<br />

SOEST VON G., Zigeuner zwischen Verfolgung und Integration: Geschichte, Lebensbedingungen und Eingliederungsversuche, Weinheim 1979.<br />

VAUX DE FOLETIER F., Mille anni di storia degli Zingari, Milano 1998.<br />

VIAGGIO G., Storia degli Zingari in Italia, Roma 1997.<br />

119

di Milena Cossetto<br />

Alois Weber<br />

u baro drom<br />

Fascino e paura del diverso<br />

c. Fascino e paura del diverso<br />

Un percorso attraverso i testi letterari.<br />

La diversità, di genere, di sensibilità, quella fisica, culturale, psicologica,<br />

linguistica è stata da sempre uno degli ingredienti essenziali della letteratura<br />

europea: ha affascinato tutte le generazioni, ha colpito la fantasia degli autori<br />

e dei lettori, ha offerto occasioni per una scrittura d’intrattenimento o educativa,<br />

poetica o satirica, comica o moralistica, ha dato l’opportunità di ridurre le<br />

distanze nello spazio e nel tempo, per favorire nuovi contatti, immaginari<br />

eppure così reali da sembrare veri, tra mondi irrimediabilmente lontani. Da<br />

questi contatti, da questi scambi, da queste contaminazioni sono nate<br />

straordinarie opere poetiche e narrative.<br />

L’avventura dell’incontro con la diversità ha fatto della lettura e dell’ascolto<br />

lo snodo essenziale per la formazione delle nuove generazioni, a cui spesso gli<br />

autori affidavano il sogno di una vita diversa e di un mondo migliore. Sconfinare<br />

in territori nuovi, fatti di sensibilità, di lingue, tradizioni, modi di vivere e di<br />

percepire il mondo e le relazioni tra gli esseri umani diverse, affascinava e<br />

faceva paura allo stesso tempo. La gioia nasce proprio dallo sconfinamento,<br />

dall’incontro, dalla scoperta e dalle immagini che, dopo, riemergono alla<br />

memoria come diari di viaggio, schegge colorate della polifonia della vita. In<br />

questo cammino, attraverso i sentieri letterari dell’incontro con la diversità, gli<br />

Zingari hanno un ruolo fondamentale: sono stati descritti come un mondo<br />

orribile, rozzo, violento, privo di valori, incompatibile con la civiltà e quindi da<br />

temere e tenere rigorosamente a distanza. Ma sono stati narrati anche come<br />

un ambiente umano autentico e vitale, anticonformista e creativo, fatto di danze,<br />

musiche, sentimenti forti e fragilità vissute con dignità e speranza. Il loro mondo<br />

colorato e sonoro ci permette sconfinamenti che non ci lasciano smarriti, ma<br />

affascinati e curiosi, pronti a nuovi incontri e nuovi scambi sulle strade delle<br />

diverse lingue e culture dell’umanità.<br />

Lo spazio, in questa pubblicazione, non permette una rassegna esaustiva di<br />

tutti i testi letterari più significativi che, in diverso modo, hanno rappresentato<br />

la figura dello Zingaro e della Zingara nella letteratura colta e popolare<br />

europea. Proponiamo quindi un breve percorso tra frammenti di testi, tessere<br />

di un mosaico più grande e policromo, dal quale, però, emergono i principali<br />

modelli culturali che hanno fatto degli Zingari un ingrediente essenziale degli<br />

intrecci narrativi tra il XVI e il XX secolo. In particolare i testi poetici di<br />

<strong>12</strong>0

u baro drom<br />

Fascino e paura del diverso<br />

Puskin e di Baudelaire, a cui andrebbero affiancati alcuni versi tratti dal<br />

Romancero Gitano di Federico Garcia Lorca1 , danno voce all’immagine positiva<br />

del mondo Zingaro, assunto a simbolo della immediatezza e della istintività<br />

della vita, in armonia con la natura.<br />

Abbiamo scelto alcune pagine de La zingarella di Cervantes, che per primo<br />

dà ruolo da protagonista ad una fanciulla rapita che vive tra i gitani e con la<br />

sua danza e il suo canto tutti affascina e seduce; poi alcuni frammenti de<br />

Quelli del colera di Giovanni Verga in cui la furia del popolo senza freni, come<br />

nella novella Libertà, uccide e devasta spinta da un istinto primordiale, accecata<br />

dalla ricerca di un capro espiatorio, di qualcuno a cui attribuire la responsabilità<br />

della diffusione del colera, analogamente a come Manzoni ne I promessi sposi<br />

o ne La colonna infame parla degli untori e della costruzione del pregiudizio.<br />

Grazia Deledda, unica donna nella rassegna di autori che offrono spazio<br />

all’immagine degli Zingari, dà la parola a Madlen, una bimba zingara, che<br />

scopre oltre il dolore, la miseria e la malattia il vero tesoro degli Zingari.<br />

Canetti e Hrabal, in tempi e luoghi diversi, fanno del mondo degli Zingari<br />

un’esperienza personale; Sgorlon, infine, propone lo Zingaro eroe, come<br />

paradigma dell’impegno sociale e della tolleranza in un’Europa trafitta dalla<br />

guerra e dalle persecuzioni razziali.<br />

Poi i testi delle canzonette di Jannacci, Dalla, De Gregori, De Andrè<br />

ripropongono a livello di cultura di massa l’immagine romantica degli Zingari,<br />

ma anche intravedono la condizione nomade dell’esistenza umana come<br />

paradigma della sua caducità.<br />

Apriamo con un testo del filosofo Lévinas sul rapporto con l’Altro e la<br />

cultura del Novecento.<br />

Emmanuel Lévinas2 Fraternità e volto dell’altro (1961)<br />

Il povero, lo straniero si presenta come eguale. (...)<br />

La sua uguaglianza in questa povertà essenziale consiste nel riferirsi al<br />

terzo, così presente all’incontro e che, nella sua miseria, è già servito da<br />

Altri.(...)<br />

Egli si unisce a me. (...)Ogni relazione sociale, al pari di una derivata,<br />

risale alla presentazione dell’Altro al Medesimo, senza nessuna mediazione<br />

di immagini o di segni, ma grazie alla sola espressione del volto. (...)<br />

Il fatto che tutti gli uomini siano fratelli non è spiegato dalla loro<br />

somiglianza, né da una causa comune di cui sarebbero l’effetto come succede<br />

per le medaglie che rinvìano allo stesso conio che le ha battute. (...)<br />

La paternità non si riconduce ad una causalità cui gli individui<br />

parteciperebbero misteriosamente e che determinerebbe, in base ad un effetto<br />

105. Zingara<br />

non meno misterioso, un fenomeno di solidarietà.(...)<br />

Il fatto originario della fraternità è costituito dalla mia responsabilità di fronte ad un volto che mi guarda<br />

come assolutamente estraneo, e l’epifania del volto coincide con questi due momenti. O l’uguaglianza si produce<br />

là dove l’Altro comanda il Medesimo e gli si rivela nella responsabilità; o l’uguaglianza non è che un’idea<br />

astratta e una parola.<br />

<strong>12</strong>1

u baro drom<br />

Fascino e paura del diverso<br />

<strong>12</strong>2<br />

Miguel de Cervantes 3<br />

La Zingarella (16<strong>12</strong>)<br />

Sembra proprio che gitani e gitane siano venuti al<br />

mondo solo per rubare: nascono da genitori ladri,<br />

sono allevati tra ladri, studiano da ladri e alla fine<br />

ne escono ladri fatti e finiti, perfetti per ogni<br />

occasione; la voglia di rubare e il rubare, in loro,<br />

sono caratteri congeniti, che si tolgono solo con la<br />

morte. V’era dunque, in questa razza, una vecchia<br />

gitana, che poteva dirsi laureata nella scienza di<br />

Caco, 4 la quale allevò come fosse la propria nipote<br />

una ragazza, a cui mise il nome di Preciosa e a cui<br />

insegnò tutte le sue gitanerie, i modi per raggirare e<br />

l’arte del rubare. Questa Preciosa ne riuscì la<br />

danzatrice più straordinaria che si potesse trovare<br />

in tutto il mondo gitano e la più bella e assennata che si potesse incontrare non solo tra i gitani, ma anche in<br />

confronto alle tante belle e assennate che la fama avesse proclamato tali. Né i soli, né i venti e neppure le tante<br />

inclemenze del cielo, alle quali i gitani sono esposti più delle altre genti, riuscirono a deturpare il suo volto o a<br />

scurirle le mani; e pure l’educazione rozza con cui era stata educata mostrava<br />

in lei origini ben più elevate di quelle gitane, giacché era estremamente<br />

gentile e accorta. Nondimeno era assai disinvolta, ma non in modo da<br />

manifestare una qualche disonestà, anzi, pur essendo sagace, era così piena<br />

di ritegno, che in sua presenza nessuna, né vecchia né giovane, osava cantare<br />

canti lascivi né dire parole men che oneste. Fu così che un bel giorno la<br />

nonna, resasi conto di quale tesoro avesse trovato nella nipote, da quella<br />

vecchia aquila che era, decise di far volare il suo aquilotto e di insegnarle a<br />

vivere grazie ai propri artigli.<br />

Preciosa ne venne fuori ricca di ogni sorta di villanelle, strofette, seghidiglie<br />

e sarabande, nonché di altri versi ancora, soprattutto romances, 5 106. Hugo Pratt, Gitane, 1996<br />

che cantava<br />

con speciale garbo. La nonna sorniona aveva infatti ben inteso che tali<br />

giochetti e grazie, per i pochi anni e la bellezza della nipote, potevano essere<br />

attrazioni più che gradite e incentivi per incrementare il suo capitale; tant’è<br />

che cercò e procurò ballate con tutti i mezzi che conosceva, e non mancò<br />

poeta che le offrisse, perché ci sono anche poeti che se l’intendono coi gitani<br />

e vendono loro le proprie opere, come ci sono quelli dei ciechi, che s’inventano<br />

per loro dei miracoli per dividerne i profitti. C’è di tutto nel mondo e la<br />

fame spinge talvolta gli ingegni a fare cose che non stanno né in cielo né in<br />

terra. Preciosa crebbe in diversi luoghi della Castiglia e, quando ebbe quindici<br />

anni, la nonna putativa la ricondusse alla capitale, nel vecchio<br />

accampamento, dove generalmente si attendono i gitani, nei campi di Santa<br />

Bárbara, perché pensava di vendere quella mercanzia nella capitale, dove<br />

tutto si compra e si vende. Il debutto di Preciosa a Madrid avvenne il giorno<br />

di Sant’Anna, patrona intermediaria della città, con una danza in cui<br />

figuravano otto gitane, quattro anziane e quattro ragazze, e un gitano, gran<br />

ballerino, che le guidava. E benché fossero tutte pulite e ben agghindate, lo<br />

splendore di Preciosa era tale che faceva via via innamorare gli occhi di<br />

quanti la guardavano. Tra il suono del tamburello, le nacchere e il vortice<br />

della danza, prese a levarsi un brusio che benediceva la bellezza e la grazia<br />

della piccola gitana. I ragazzi accorrevano per vederla e gli uomini per<br />

107. Otto Pankok,<br />

Dinili la sordomuta<br />

ammirarla. E quando poi la udirono cantare, giacché era una danza cantata, allora sì che successe di tutto!<br />

Allora sì che si diede voce alla fama della piccola gitana e, con il consenso unanime dei deputati alla festa, le<br />

conferirono senz’altro il riconoscimento e il premio per la danza migliore.

Aleksandr Sergeeviè Puškin 6<br />

Gli zingari (1823-25)<br />

Gli zingari in chiassosa folla<br />

Vagano per la Bessarabia,<br />

Oggi sul fiume<br />

Nelle lacere tende pernottano,<br />

Come la libertà è giocondo il loro giaciglio<br />

E il pacifico sonno sotto il cielo,<br />

Tra le ruote dei carri<br />

Coperti a mezzo da tappeti,<br />

Arde il fuoco; la famiglia intorno<br />

Prepara la cena; nell’aperta campagna<br />

Pascono i cavalli; dietro la tenda<br />

L’orso addomesticato giace in libertà.<br />

Tutto è vivo in mezzo alle steppe:<br />

Le calme occupazioni delle famiglie<br />

Pronte di bel mattino al non lungo cammino,<br />

E i canti delle donne e il grido dei bambini<br />

E il suono dell’incudine portatile.<br />

Ma ecco sul nomade campo<br />

Scende silenzio di sonno<br />

E s’ode nella quiete della steppa<br />

Solo abbaiar di cani, nitrire di cavalli.<br />

I fuochi sono ovunque spenti,<br />

Tutto è tranquillo, la luna brilla<br />

Solitaria dalla celeste altezza<br />

E il calmo accampamento schiara.<br />

In una sola tenda un vecchio non dorme;<br />

Siede davanti alle bragi,<br />

Scaldato dal loro ultimo ardore,<br />

E guarda la lontana campagna<br />

Velata dal notturno vapore.<br />

La sua figliuola giovinetta<br />

E’ andata a passeggiare nella campagna deserta.<br />

Ella s’è avvezza a libertà vivace,<br />

Verrà; ma ecco ormai la notte<br />

E presto ormai la luna avrà lasciato<br />

Le nubi del remoto cielo;<br />

Zemfira non è giunta, e si raffredda<br />

La povera cena del vecchio.<br />

Ma eccola. Al suo seguito<br />

S’affretta per la steppa un giovane;<br />

Allo zingaro egli è del tutto ignoto,<br />

“Padre mio, – dice la fanciulla –<br />

Porto un ospite: oltre il tumulo<br />

Nel deserto l’ho trovato<br />

E l’ho invitato per la notte al campo.<br />

Vuol essere zingaro come noi;<br />

La legge lo perseguita<br />

Ma io gli sarò amica.<br />

u baro drom<br />

Fascino e paura del diverso<br />

Si chiama Aleko;<br />

E’ pronto a seguirmi dovunque”<br />

VECCHIO<br />

Son contento. Rimani fino al mattino<br />

All’ombra della nostra tenda,<br />

O sta’ con noi anche più a lungo,<br />