15 (177)'12 - Российская национальная библиотека

15 (177)'12 - Российская национальная библиотека

15 (177)'12 - Российская национальная библиотека

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>15</strong> (<strong>177</strong>)<strong>'12</strong>Новые технологии:цель или средство?

ГАЛИНА ПАЛЬГУЕВАШАГ В БУДУЩЕЕOРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦБС В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 6ГАЛИНА ЗЕЛЕНИНА, КОНСТАНТИН ПОНИКАРОВСКИЙ, МИХАИЛ АРТЕМЬЕВО ЧЁМ МОЛЧИТ СТАТИСТИКА?НА ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ «РУСЛАН» 12ТАТЬЯНА ПЛОХОТНИК, МАРИЯ МИКИЙЧУКБИБЛИОВИДЕОСТУДИЯ (BVC)НОВЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ. ЕСТЬ ИДЕЯ 18НАДЕЖДА ЛЕВШИНАСАЙТ БИБЛИОТЕКИКАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 20НАДЕЖДА ВЯТКИНАГРАНТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕКОПЫТ ПОИСКА ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 23ЕВГЕНИЯ ДРАГНЫШПУБЛИЧНЫЕ БИБЛИОТЕКИ АВСТРАЛИИ:НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ(НА ПРИМЕРЕ ШТАТА ВИКТОРИЯ) 25СВЕТЛАНА ЕЗОВАО ГУМАНИЗМЕИ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИКАХ 29ИРИНА ТИХОМИРОВАБИБЛИОТЕЧНАЯ ПЕДАГОГИКА:СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА 31НАТАЛЬЯ МАРЬЯСОВАДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВАНИЯПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКАРЯ-ПСИХОЛОГА 36ИРИНА ГЛАДКОВАОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ИНТЕГРАЦИИМОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВВ УСЛОВИЯХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК Г. ОРЛА 42

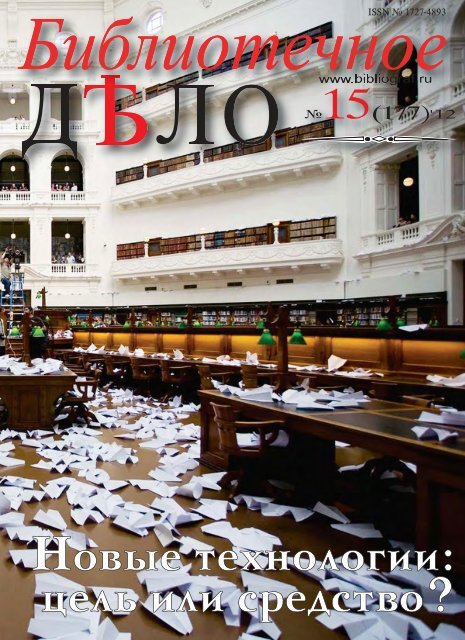

# <strong>15</strong> (<strong>177</strong>) *2012Издатель:Член РБАООО “Агентство Информ-Планета”Главный редакторТатьяна ФилипповаДиректорМария КовалёваВыпускающий редакторМария ФармаковскаяЛитературный редакторЯна МихневичДизайн и вёрсткаАндрей ФилипповПредставительство в МосквеОтветственный редакторСлава МатлинаПод пи с ка:по Каталогу Роспечатииндекс 8<strong>177</strong>4,по Каталогу Почта Россиииндекс 63482Для пи сем: 191119, СПб., а/я 133Тел./факс: (812) 764–3380, 764–<strong>15</strong>80.Тел.: 764–7526, 764–6513.(499) 163–4942.Е-mail: bibliograf@inbox.ruinfo@bibliograf.rumatlina@mail.ruwww.bibliograf.ruhttp://blogs.mail.ru/inbox/bibliograf/Издание зарегистрированоМинистерством РФ по делам печати,телерадиовещанию и средствам массовойкоммуникации ПИ №77–13082 от <strong>15</strong>. 07. 2002Учредитель: Татьяна ФилипповаISSN № 1727–4893Мне ние ре дак ции по тем или иным во про самможет не совпадать с мнениями авторов.Редакция не несет ответственности за содержаниерекламных материалов.Ни ка кая часть дан но го из да ния не мо жетбыть вос про из ве де на в ка кой бы то ни бы лоформе без разрешения редакции.Ад рес ре дак ции:191040, CПб., Лиговский пр., 56, «Г» оф. 205–207.Отпечатано в типографии ООО «Цветпринт»191119, С.-Петербург, ул. Роменская, д. 10, лит. КТи раж 8000 экз.На обложке: State Library of Victoria. Australia© «Библиотечное Дело», 20121О библиотечной диалектикеВПРЕДДВЕРИИ ОРГАНИЗУЕМОЙ Центром чтения РНБ конференциис весьма привлекательным названием «Современный читатель и <strong>библиотека</strong>:выбор коммуникативных практик» (<strong>15</strong>-16 ноября) я задал в Фейсбукепровокационный вопрос: «Ваш выбор приоритета практик обслуживанияв публичной библиотеке?». Предложил на выбор три ответа:• устная коммуникация (живое слово читателя, <strong>библиотека</strong>ря);• книжная коммуникация (документное обслуживание);• виртуальная коммуникация (удалённые «беседы» и предоставление документов).Тут же получил от сетевого сообщества отлуп за некорректность:«Невозможно дифференцировать, все три практики естественны, необходимыи востребованы нашими читателями. А зачем выбирать только одну, когдаможно использовать все?»«Роскошь человеческого общения, безусловно, важна. Эпоха электронной культурыдиктует новые ритмы и новые коммуникации. А книга — это уникальнаяценность. Слово — вылетело и не осталось на носителе. Документ — этофакт!!! Поэтому в разных ситуациях, для разной аудитории важен веер возможностей....»«Вы невольно противопоставляете разные практики, каждая из которых реальнои эффективно может быть реализована в конкретной ситуации. Каждаяимеет право на жизнь, важно лишь умело их применять, а порой и сочетать.»А вам не кажется, что библиотечное обслуживание обладает двуединой сущностью,что оно двойственно по своей природе, ибо опирается на два вида активности:информационную и социокультурную, которые порождают на практике толькодва относительно самостоятельных вида коммуникаций, конкурирующих друг с другомпо критерию «время обслуживания»? Время документного обслуживания — отполучения запроса до выдачи документа − должно стремиться к нулю. Читательсклонен минимизировать свои временные затраты на поиск информации — и дажеотказаться от услуг библиотеки в пользу электронных средств, обеспечивающихудалённый доступ. А время социокультурной совместной деятельности должностремиться к бесконечности, ибо она есть межличностное общение, которое превращаетчеловека в полноценную личность. Получается, что работа с документамии общение с людьми в библиотеке — это две противоречивые части единого целогопод названием «библиотечное обслуживание». Просто диалектика какая-то! Интересно,эта противоречивость помогает или вредит библиотечной практике?Куда пропала виртуальная (точнее, электронная) коммуникация? Я отказал ей встатусе «практики». Превратил в «упаковку», «форму», «среду», — в электронныйспособ существования документа и живого слова.Перефразируя философа Владимира Соловьёва, можно сказать, что документальнаяи устная коммуникация — это два лёгких, которыми дышит Библиотека.Что случится с библиотечным дыханием при переходе в электронную среду — ещёпредстоит понять. Следуя заветам Платона мы поведём на конференции живой диалогв благородном желании найти истину путём обмена мнениями и даже смыслами.P.S.: Кстати, голоса тех, кто ответил на мой некорректный вопрос, разделилисьпоровну между устной и электронной коммуникацией. Традиционная книжностьи здесь пока проигрывает…Сергей Басов, зам. председателя редакционной коллегиижурнала «Библиотечное Дело»

НОВОСТИ библиотечногоРОССИЯЭБС заслужила популярность и одобрение российских студентовЭлектронно-библиотечная система — это совокупность используемыхв образовательном процессе электронных документов, объединённыхпо тематическим и целевым признакам, снабжённая дополнительнымисервисами, облегчающими поиск документов и работу с ними,и соответствующая всем требованиям федеральных государственныхобразовательных стандартов высшего профессионального образованиянового поколения. Как показал августовский опрос ВЦИОМ,большинство российских студентов уже пользовались электроннобиблиотечнымисистемами (ЭБС) и поддерживают это нововведение.Одобрили введение ЭБС практически все (93%) респонденты, лишь 6%выразили неодобрение или же полное неприятие новшеств.Говоря о преимуществах ЭБС перед традиционными бумажнымиисточникам информации, учащиеся российских вузов отмечали возможностькруглосуточного доступа к материалам (77%), экономию временина посещение библиотеки (73%), удобство в использовании (70%).Важна для студентов оказалась возможность получения материаловв удобном для обработки электронном виде и одновременного доступак нескольким источникам (63%), а также наличие большего числаисточников, нежели в книгах. Не увидели никаких положительныхкачеств в ЭБС или не смогли определиться с ответом 1% респондентов.Среди недостатков ЭБС молодые россияне отмечали техническиемоменты (38%) и сложность восприятия информации с экрана (31%). Вцелом, подавляющее большинство (94%) студентов удовлетворены работойс электронно-библиотечными системами. Склонны критиковатьеё 5% респондентов, однако совершенно недовольных среди опрошенныхне оказалось.«Большая книга – встречи в провинции»мираКасаясь вопроса о желательном формате доступа к материалам,83% отметили, что система должна быть доступна в любом месте безограничений. За бесплатное предоставление информации высказались89% учащихся, 94% сообщили о необходимости предоставления непрерывногодоступа к ЭБС на протяжении всего периода обучения, 97%участников опроса высказали мнение о необходимости поддерживатьиндивидуальный доступ к ресурсам системы из любой точки, в которойесть интернет. Иметь возможности полнотекстового поиска по содержимомухотели бы 95% опрошенных, 93% заинтересованы в доступек зарубежным научным журналам, 90% высказались за возможностьодновременного индивидуального доступа к содержимому базы всехобучающихся. Идею формирования статистического отчёта по пользователямподдержали 61% российских студентов.Кроме того, практически все опрошенные студенты (98%) хотелибы видеть в составе ЭБС учебники и учебные пособия. Также респондентовинтересуют научныемонографии (91%) инаучные журналы изутверждённого Перечняроссийских рецензируемыхнаучных журналов(90%).Опрос ВЦИОМ проводилсясреди 1600 студентоввузов регионов РФ,в которых введены ЭБС.Писатель — <strong>библиотека</strong> — читатель. Именно такой представляетсясвязь автора литературного произведения с читателями.Обычно такая связь не предполагает личного контакта, однако авторыпроекта «Большая книга — встречи в провинции» изменили этутрадицию; вместе с книгами-лауреатами национальной премии«Большая книга» они привозят в разные города и самих писателей.У читателей немало вопросов: чего ждать от современной российскойлитературы, почему она зачастую мрачна и безысходна? Даи что сейчас читать, в концеконцов? Иногда, по словамгостей, ответы на такие вопросытребуют фундаментальнойподготовки и заслуживаютцелого курса лекций!И это неудивительно, ведьприезжают в провинцию людидействительно знающие, талантливые и интересные. Белгородстал уже шестнадцатым городом, где побывали лауреаты и финалистысамой масштабной литературной премии современной России,те, кого включают в список лучших писателей года. «Премия — этоне своё и для своих; на шорт-лист можно ориентироваться, егонужно читать», — сказала Майя Кучерская, писатель, литературовед,литературный критик, член жюри Национальной литературнойпремии «Большая книга».«Этот проект создан для того, чтобы познакомиться не толькос произведениями, но и лично с их авторами», — отметила Татьяна Потапова,заместитель генерального директора Некоммерческого фонда«Пушкинская <strong>библиотека</strong>», координатор проекта «Большая книга —встречи в провинции».В рамках проекта «Большая книга — встречи в провинции» пройдётцикл встреч с читателями. За три дня участники проекта планируютпосетить восемь населённых пунктов.Москва. Открытые библиотекиУ сакраментальной фразы: «Как пройти в библиотеку?», открылосьтретье дыхание. Пару месяцев назад в Москве была презентованаконцепция проекта «Открытые библиотеки», главная идея которого —как можно эффективнее использовать уже существующую систему общественныхпространств шаговой доступности. Развлечения ради ипользы для библиотеки должны превратиться в «место сборки» гражданскихинициатив и полноценное «третье место». Как говорят организаторы,интуитивные зачатки такой системы в России уже есть.Сеть муниципальных библиотек — это общественное пространствошаговой доступности, оно содержится государством и используетсясегодня малоэффективно. А ведь люди могут собираться в <strong>библиотека</strong>хи «разговаривать за жизнь», обсуждать культурные и гражданскиеинициативы, беседовать о книгах.Условия превращения библиотек в подобное пространство — обновлениебиблиотечных фондов, новые архитектурно-дизайнерскиерешения и изменение функций директора библиотеки.Санкт-Петербург. Библиотека под открытым небомАдминистрация ЦПКиО имени Кирова в прямом смысле этихслов несёт культуру в массы. Совместно с централизованной библиотечнойсистемой Петроградского района ею был разработан и представленнеобычный проект — «Летний читальный зал».Читальный зал находится на Елагином острове,вблизи пристани, рядом с детской площадкой.Под белым тентом поставили книжные стеллажи,на лужайке — столы, стулья и удобные шезлонги.2 <strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012

по ма те ри а лам пе чат ных и электронных СМИНОВОСТИВ коллекции библиотеки под открытым небомнасчитывается примерно 300 книг. Это классическаяи современная художественная литература,произведения отечественных и зарубежных авторов,детские книги и учебники. Особое место занимают книги по историигорода, а также издания, рассказывающие о самом парке.Если проект будет иметь успех у горожан, то летом 2013 года он получитпродолжение.Санкт-Петербург. Библиотеки на остановках и в метроС книгой в руках в метро и на остановках — таких людей в Петербургеможно встретить немало. Захватил из дома книжку — и коротаешьза чтением время в транспорте. Однако скоро книги можно будетнайти, как говорится, не отходя от кассы: в Петербурге решили организоватьоткрытые книжные полки на остановках общественноготранспорта, в городских парках и в метро.Проекты мини-библиотек в Смольном пока ещё не утверждены, ноорганизаторы уверены: всё получится, и стеллажи с книгами украсятгород.Для того чтобы прихватить с собой книжку, читательский билет,абонемент или паспорт не потребуются. Главное — после прочтенияС 20 августа 2012 года Псковская областная универсальная научная<strong>библиотека</strong> предлагает тестовый доступ к базовой версии электронно-библиотечнойсистемы “IPR-books”. В базе содержится более7 000 книг — это учебники, монографии, журналы по различным направлениямподготовки специалистов высшей школы, другая учебнаялитература. Основной фонд электронной библиотеки состоит из книги журналов более 100 ведущих издательств России, поставляющих нарынок литературу для учебного процесса.Электронно-библиотечная система “IPR-books” — это электронная<strong>библиотека</strong> по всем отраслям знаний, в полном объёме соответствующаятребованиям законодательства РФ в сфере образования. Она систематическиобновляется и пополняется новыми современными ивернуть книгу на такую же полку влюбой другой части города. Заполнятсятакие открытые библиотекикнигами, что подарили городскиечитальные залы и самигорожане.Читальные залы под открытымнебом в Петербурге не такаяуж новинка. В этом году такиебиблиотеки работали на Елагиномострове и в «Новой Голландии».Псков. Более 7 тысяч книг в электронной версии предлагает областная <strong>библиотека</strong>востребованными изданиями, при этом постоянно совершенствуютсяколичественные и качественные характеристики библиотеки. Все учебникии дополнительная литература доступны неограниченному количествупользователей ЭБС в режиме онлайн 24 часа в сутки. Среди постоянныхподписчиков и читателей электронного ресурса — ведущиевузы страны, публичные библиотеки, студенты вузов (институтов, университетов,академий, техникумов, колледжей), преподаватели, аспирантыи специалисты в разных сферах.Отличительной особенностью “IPR-books” является предоставлениепользователям уникальной возможности работы с системой различнымиспособами. ЭБС “IPR-books” может использоваться в онлайн-режимеили же в локальном режиме, на одном или нескольких компьютерах.Бесплатная записьВ рамках акции «В новый учебный год вместе с библиотекой»проводит областная <strong>библиотека</strong>, проводится бесплатная запись вбиблиотеку с выдачей пластиковой карты. Также в программе: экскурсияпо библиотеке, знакомство с книжными фондами, выставками,отделами; презентация информационных ресурсов библиотеки.Так, в сентябре ожидаются: презентация специальности «Переводчик»в рамках празднования Европейского дня иностранных языков(совместно с Псковским государственным университетом); открытаялекция «1<strong>15</strong>0 лет российской государственности», дни информации«Технологии социальной работы» для студентов, «Библиоглобус:интересные факты об Австрии», «Литература в помощь учителю-словеснику»,«Нотные издания — педагогам» для преподавателейи т. д.В отделах библиотеки организуются книжные выставки: «Периодическиеиздания — педагогу», «Музыкальное образование сегодня изавтра», «В первый класс без проблем» и другие.«Библиотека на колёсах» путешествует по Псковскому районуПсковская областная универсальная научная <strong>библиотека</strong> представиламобильный Комплекс информационно-библиотечного обслуживания(КИБО) в деревнях Зубово и Большое Загорье Псковского района.Среди первых посетителей «библиотеки на колёсах» были юныечитатели, которые с большим интересом рассматривали новые детскиекниги и познавательные энциклопедии, особенно по футболу. Они такжезаинтересовались возможностямиинтернета и совершиливиртуальное путешествиепо континентам и странам,перелистав страницыэлектронной книги.В населённых пунктах<strong>библиотека</strong>ри в свою очередьпровели мини-анкетирование.Они попытались выяснить упользователей, какие ещёуслуги должен представлять КИБО, каков должен быть его книжныйфонд.«Ответы были разнообразные, — рассказывают в библиотеке, — нопрактически все участники предпочли выдачу литературы на дом, предоставлениедоступа к сети интернет, организацию и проведениекультурно-массовых мероприятий». В книжный фонд, по мнению опрошенных,должны входить издания по домоводству, садоводству, краеведческого,исторического, художественного,юридического, техническогохарактера. Самые маленькиеучастники хотят видеть в КИБОфантастику, компьютерные игры,комиксы и мультфильмы, и, конечно,новые интересные книжки.В настоящий момент книжныйфонд КИБО содержит около 1000книг и 200 мультимедийных изданийна различных носителях.<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *20123

НОВОСТИбиблиотечногомираРостов-на-Дону. Акция «Книжный мешок»Донская публичная <strong>библиотека</strong> к началу учебного года впервыепредставляет акцию «Книжный мешок “Читаем книги всей семьей!”».Она будет проходить с 1 по 30 сентября в отделе «Абонемент».Сотрудники библиотеки считают, что необходимо возрождать традициисемейного чтения, которые сегодня во многом утеряны. «Книжныемешки» — это разноцветные сумочки с печатными изданиямивнутри. Все они разные: «Солёный», «Драгоценный», «Вкусный», «Пушистый»,«Именитый». У каждого своя тематика.Необычный мешок можно получить, если прийти в отдел всейсемь ей. Для каждого члена семьи подобрана литература. Так, например,Владимир. Библиотека для бездомныхВ городе Владимире уже не первый день работает пункт временногопребывания (обогрева) бездомных, в котором эти люди могут переночеватьи поесть, а с 28 августа здесь открылась и первая в стране<strong>библиотека</strong> для данной категории граждан.«Библиотека возникла, по сути, в марте, — рассказал Егор Сигунов,директор некоммерческой организации «Дом Солнца», которая иорганизовал пункт обогрева. — Именно тогда архиепископ Владимирскийи Суздальский Евлогий подарил нам для библиотеки СвященноеЕвангелие».Пенза. Презентация проекта «Библиотека — школе»Мероприятие пройдёт в новом здании Пензенской областнойбиблиотеки имени ЛермонтоваПроект направлен на укрепление взаимодействия и расширениесотрудничества областной библиотеки и общеобразовательных учрежденийгорода Пензы. На презентацию приглашены руководители и педагогигородских школ.Участникам презентации будут представлены основные информационныересурсы библиотеки в помощь образовательному процессу, атакже система библиотечных услуг, просветительских и информационныхпрограмм, адресованных как педагогам, так и учащимся. Завершитсявстреча подробной обзорной экскурсией по новому зданию библиотеки.УКРАИНАв «Живописном» мешке найдётся шесть книг по живописи и искусствудля детей и родителей. Вернуть книгинеобходимо через две недели. Продлить«мешок» можно два раза.Всего «мешков» в библиотеке 30,однако любой желающий может предложитьсвой вариант. Такой увлекательныйпроцесс общения с книгой можетстать доброй традицией для многих жителейдонской столицы.Сейчас в библотеке насчитывается более 100 книг. Наибольшейпопулярностью среди бездомных пользуются «книги с картинками»:альбомы репродукций известных художников, книги по культуре и историиРоссии. Также посетители пункта обогрева любят приключенческиероманы. Но книг пока всё равно не хватает. Организаторы просяттех, у кого есть ненужные книги, подарить их бездомным. Главное требованиек книгам — в них не должно быть агрессии и они должны бытьнапечатаны крупным шрифтом. У многих бездомных проблемы со зрением.Кроме того, 1 сентября вДень знаний в рамках проекта«Библиотека — школе» проводитсяФестиваль детских книг.Программа фестиваля рассчитанана школьников среднего истаршего возраста. Ребята смогутознакомиться с новой литературойв помощь учебномупроцессу и самообразованию,принять участие в интеллектуально-познавательномтурнире.В Харькове начинается строительство десятиэтажной библиотекиКрупный библиотечный комплекс возведут для Национального университета«Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого».В нынешних реалиях <strong>библиотека</strong> учебного учреждения — этоне столько хранилище книг, сколько информационный центр, вкотором можно получить доступ к любой базе знаний. Такой объектхотят построить для юракадемии в Харькове. Здесь запроектировалидесятиэтажное здание, включающее целый ряд специализированныхпомещений. В частности, в библиотечном корпусеНационального университета «Юридическая академия Украиныим. Ярослава Мудрого» планируется обустроить читальные залы(с 300–400 компьютеризированными местами), книгохранилище,ЭСТОНИЯБиблиотека могла оказаться на свалкеТаллиннский детский дом переехал с Кадака теэ, <strong>15</strong>3, практическидва года назад. Здание пустовало. Каково же было удивление рабочих,когда, начав ремонт, они обнаружили помещения, заполненные русскимикнигами. Если бы не совестливые строители, у которых не подняласьрука выбросить библиотеку, книги отправились бы на свалку.а также учебные аудитории, комнаты для групповых занятий,аудио- и видеозалы, большой конференц-зал на 250 мест, телецентри т. д. Общая площадь здания составит 16 тысяч кв. м.,стоимость реализации проекта покане разглашается.При разработке проектной документацииархитекторы ориентировалисьна современные библиотечныекомплексы в Европе, а в Украинеэто здание может стать первым подобнымцентром знаний.По словам руководителя Таллиннскогодетского дома по хозяйственной части АнуМезенцевой, <strong>библиотека</strong> находилась в этомздании с самого открытия детдома, с 1970-хгодов. «Все книги довольно старые, в основ-4 <strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012

по ма те ри а лам пе чат ных и электронных СМИНОВОСТИном со времен советской власти, много технических книг, которые ненужны маленьким детям, — пояснила Ану. — Они настолько устарелии имеют совершенно непотребный вид, что смысла перевозить ихпросто не было».Попытки пристроить книги руководство детского дома предпринимало,но книги так никто и не взял.Наверное, так бы все и закончилось, если бы не нашлись неравнодушныелюди. Наталья Кубушкина, которая на данный момент заведуетзданием бывшего детского дома, поехала забирать детскиесказки, а забрала золотую коллекцию классики. «Когда мне сказали,что речь идёт о детских книгах, я думала, что это будет“КурочкаРяба” или что-то в этом роде, а там оказалась классика! — восклицаетНаталья. — Гюго, Толстой, Тютчев, Тургенев — многое видеальном состоянии. Полное собрание сочинений Пушкина. Покаперенесём литературу в кабинеты, а затем будем пытаться пристроить».РУМЫНИЯЭлектронная <strong>библиотека</strong> в метроНа одной из станций бухарестского метрополитена решено открытьэлектронную библиотеку.Работать она будет с 29 августа и до конца октября. Совершенно бесплатнолюди смогут получить доступ к 49 книгам и 10 аудиокнигам нарумынском языке, доступных для скачивания на планшетыили мобильные телефоны.Для того, чтобы получить доступ, необходимо просканироватьQR-код книги, после чего читатели будут перенаправленына веб-сайт, где и смогут скачать книгу.За прошедшие годы количество читающих людей постоянноснижалось, поэтому румынская частная компания заняласьпроектом бесплатной электроннойбиблиотеки, расположеннойв общественномместе. Исследование центраCURS показало, что 52% румынкниг не читают вовсе.Ещё 28% читают их «времяот времени», и только 5% читают«минимум час в день».ШВЕЙЦАРИЯБиблиотеки переведут в электронный форматПлан по созданию медиатек является одним из пунктов программыобеспечения библиотек страны электронными ресурсами, рассчитаннойна 2012–2016 года. Стартует программа с оборудования библиотекшвейцарского кантона Вале.Как свидетельствуют результаты исследований, количество посетителейбиблиотек за последние несколько лет уменьшилось болееЛАТВИЯчем на 30% — с 228 149 визитов до 64 769. При этом резко выросспрос на электронные ресурсы. Почти 1,78 млн нуждались в медиатеке.Несмотря на столь резкую смену приоритетов, специалисты вовсене боятся, что библиотеки прекратят своё существование. Ключеваяроль остается за ними — разница лишь в источниках информации.Цикл встреч, посвящённых популяризации немецкого языкаС 11 сентября по 18 декабря в Отделе искусства и музыки РижскойЦентральной библиотеки (РЦБ) (ул. Бривибас 49/53) на второмэтаже будет проходить цикл встреч “Restartējot saknes: es protu vācuvalodu” («Перезагружая корни: я знаю немецкий язык»). Вход — свободный.В предварительной подаче заявок нет необходимости. Мероприятиябудут проводиться на латышском языке.Цикл встреч в сотрудничестве с РЦБ организует Рижское обществонемецкой культуры. Поддержку оказывают Посольство ФедеративнойРеспублики Германия в Латвии, Латвийский Немецкий союз, Институтиностранной культуры, Институт Гёте в Риге, издательства “ZvaigzneABC”, “Zinātne” и “Atēna”, издательства“Nordik/Tapals” и Латвийских порталдля учащихся “StudentNet”.Встречи в рамках цикла будутпроходить по вторникам, два раза вмесяц — 11 и 25 сентября, 9 и 23 октября,6 и 20 ноября, 4 и 18 декабря.Начало — в 18.00. Планируется, чтовстречи будут посвящены таким темамкак история, образование, музыка/искусство,язык/литература, общество/НГО,политика, бизнес, религия.Цикл встреч “Restartējot saknes: esprotu vācu valodu” призван способствоватьросту престижа немецкого языка в Латвии. В то время, как английскийязык получил само собой разумеющийся статус главного иностранногоязыка не только в Латвии, но и в других странах, по-прежнемуесть люди, осознающие преимущества, которые даёт знание немецкогоязыка.Не зная немецкого языка, сложно понять, что значат надписи вцерквях и музеях Латвии. Не зная немецкий язык, нельзя понять происхождениемногих распространённых в латышском языке слов. Незная немецкого языка, невозможно учиться в каком-либо государстве,для которого немецкий язык — главный. Знание немецкого языка —это преимущество при общении с 120 миллионами европейцев, для которыхон является родным (в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге,Лихтенштейне, Бельгии, Франции и Италии). Знание немецкогоязыка — это преимущество на рынке труда, в развитии деловыхконтактов и различных проектов, поскольку немецкий язык — один изсамых значимых языков Европейского Союза. Знание немецкого языкаоткрывает большие возможности в изучении богатых культурных ценностей,поскольку немецкий язык — это язык Мартина Лютера, ИммануилаКанта, Йоганна Готфрида Гердера, Йоганна Вольфганга Гёте,Зигмунда Фрейда, Алберта Эйнштейна и других.В цикле встреч “Restartējot saknes: es protu vācu valodu” в беседе овозможностях, которые даёт знание немецкого языка, примут участиелюди, освоившие немецкий язык и использующие его в своей профессиональнойдеятельности.<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *20125

Библиотечные технологииГАЛИНА ПАЛЬГУЕВАШаг в будущееOрганизация работы ЦБСв электронном форматеБудущее — это не то, куда мыидём, а то, что мы создаём.Дороги в будущее следует неискать, а торить, строить,творить. Этот процесс меняеткак самого творца, так и егосудьбу.Галина Михайловна Пальгуева,главный методист МКУККанавинского района г. НижнегоНовгорода6#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012ЕЩЁ СОВСЕМ НЕДАВНОлюбой ученик, студент, да ипросто грамотный человекзнал: источник знаний — книга,хранилище этих знаний — <strong>библиотека</strong>.Теперь же кого ни спроси, слышишь:источник знаний — интернет, а у бумажнойкниги и библиотеки нет никакогобудущего. Не будем спорить, а попытаемсявыяснить, есть ли у библиотеки будущее.Для этого необходимо отрешитьсяот стереотипов. Главный из них: <strong>библиотека</strong>— нечто вроде склада пыльныхкниг; <strong>библиотека</strong>рь, пожилая женщина снедоверчивым взглядом, подозрительносмотрит на вас и решает, выдавать вамкниги или не выдавать. К сожалению,стереотип этот возник не на пустом месте.Отказаться от него трудно и читателям,и <strong>библиотека</strong>рям. Стереотипы идутиз прошлого, настоящее же может ихразрушить. Именно это и происходит сегодняв <strong>библиотека</strong>х.Централизованная библиотечная системаКанавинского района — одна излучших в Нижнем Новгороде, во всякомслучае в том, что касается устремлённостив будущее, приверженности к преобразованиям,и доказательств тому вэтой статье будет приведено немало. Нопрежде хотелось бы остановиться вотна каком моменте. В профессиональныхразговорах, статьях, выступлениях мычасто повторяем ставшие уже устойчивымисловосочетания: «Библиотека2.0»; «Библиотека как СМИ»; «Библиотекав социальных сетях»; «Библиотекаи новые технологии…» Какую именнобиблиотеку мы имеем в виду? Не секрет,что создание электронного продукта— дело затратное. Отсюда возникаетвопрос: какая <strong>библиотека</strong> (и в какойстепени) может позволить себе вплотнуюприблизиться к цифровому будущему?Материальное и финансовое неравенствобиблиотек разного уровня —факт неоспоримый.Вспоминается забавная песенка изрепертуара Леонида Утёсова об извозчике,который ехал запрягать свою Маруську:«…а метро, сверкнув периламидубовыми, сразу всех мне седоков околдовал».Суть не в том, что извозчики вымерли,потому что седоков для них неосталось; потребность в перевозках сохранилась,но пассажирам стало комфортнее.Библиотеки если и отомрут, тоне потому (или не только потому), чтовсех читателей околдовал интернет.Библиотека может, изменившись, выполнятьсвои функции и дальше. Однакосегодня ситуация такова, что кто-то ещёплетётся на извозчике, а кто-то ужемчится на метро. Где-то всё компьютеризированои автоматизировано, «какна Западе», а где-то в библиотеке нетдаже телефона. Добавляют горечи ипресловутые законы ФЗ№131, 94 и прочие,направленные, кажется, именно нарасслоение и уничтожение библиотек.Глядя на то, как развиваются библиотекиКанавинского района НижнегоНовгорода и многие библиотеки районного,сельского уровня в Нижегородскойобласти невольно радуешься, что восновном — и как всегда «вопреки», а не«благодаря» — централизованную системубиблиотек удалось сохранить.Цель данной статьи не в том, чтобы превознестипреимущества ЦБС, а в том,чтобы посмотреть на ЦБС, как … наячейку компьютеризации. В самом деле,ЦБС имеет ресурсы для преодоленияматериального неравенства библиотек.

Библиотечные технологииПроцессы, происходящие в ЦБС, даютпредставление о реальном положении спереходом к цифровому формату в <strong>библиотека</strong>хстраны. Так что же можнопредпринять и какого уровня достичь,внедряя электронно-информационныетехнологии в рамках ЦБС?Шаги из прошлого в будущееВ Канавинской ЦБС начало электронно-цифровойэры пришлось на конец1990-х годов. В те времена компьютеризациябыла для нас (как и для всехбиблиотек страны) скорее мечтой: вотбы и нам компьютер поставить! Начинаяс 2005 года мечта стала осуществляться:все библиотеки ЦБС оснастиликомпьютерной и оргтехникой, был создансайт Централизованной библиотечнойсистемы Канавинского района(http://book-hall.ru/).Далее пришло время более осознанныхуправленческих и внедренческихрешений. Сегодня их можно охарактеризоватькак начало строительства дорогив будущее. Администрация и коллективЦБС нацелились на широкоевнедрение новых информационных технологий.По словам Аллы Иосифовны Игошиной,директора, на первоначальномэтапе наиболее трудной задачей сталоизменение мышления библиотечных работников.К тому времени была сформулированаи принята миссия ЦБС:«Сделать Информационные, Интеллектуальныеи Духовные ресурсы Библиотекимаксимально доступными иполезными каждому нижегородцу».Объединяя <strong>библиотека</strong>рей, миссия эта,тем не менее, отражала традиционныйподход к пониманию функциональнойсути библиотек. Новые компьютерныетехнологии казались чем-то нереальнодалёким, чем займутся последующие поколения<strong>библиотека</strong>рей. Далеко не всепредставляли себе цели, значимость,конкретные результаты и перспективыназревших преобразований.Формированию нового мышления,ориентированного на умение ставитьперед собой цели и достигать их, способствовалареализация разработанной в2006 году программы «Развитие ЦБСчерез развитие персонала». В рамкахпрограммы до сих пор действует системаобучающих занятий и стажировоксотрудников, включающая изучениепрограмм «МАРК-SQL», «Штрихкод»,системы автоматизированного учётаобслуживания пользователей компьютерныхуслуг библиотек (ОПКУБ), программMicrosoft office, раздела «Сервисныеуслуги» и других. Программа удостоиласьпервой премии Министерствакультуры Нижегородской области, чтоподтверждает значимость результатов,достигнутых в ходе её реализации.На следующем этапе (2007-2011 годы)развитие библиотек ЦБС происходилов рамках долгосрочной программы«Шаг в будущее: внедрение инновационныхтехнологий обслуживания пользователейбиблиотек». В результате еёреализации удалось завершить практическивсе мероприятия по компьютеризациибиблиотек ЦБС. В качестве наиболеезначительного достижения можноназвать объединение всех библиотекв единую сеть посредством созданияVPN канала, через который они получилиудалённый доступ к электронномукаталогу ЦБС и справочно-правовой системе«Консультант Плюс» на серверецентральной районной библиотеки.#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012Анкетирование «Есть вопрос — eсть ответ»На сегодняшний день во всех <strong>библиотека</strong>хЦБС внедрена система штрихкодированияи автоматизированной системыобслуживания пользователей. ВЦентральной библиотеке открыт зал, ав <strong>библиотека</strong>х-филиалах секторы компьютерныхи сервисных услуг, создано60 автоматизированных рабочих местдля сотрудников и 25 АРМ для пользователей.С 2008 года все библиотеки ЦБС работаютв интернете по безлимитномутарифу. В 2010 года в фойе и отделе обслуживанияЦРБ установлены информационныеэкраны, где демонстрируютсяэлектронные выставки, рекламныеролики о ресурсах и услугах библиотеки.Во всех <strong>библиотека</strong>х осуществляетсяSMS-информирование пользователейчерез интернет. Такой вид информированияявляется наиболее оперативным ибесплатным.Любимой формой профессиональногообщения <strong>библиотека</strong>рей ЦБС сталионлайн-консультации, которые проводятсяпосредством программ-пейджеров.Вопросы из филиалов поступают вметодический центр по так называемой«аське». Привычными стали и видеоконференции,проводящиеся с помощьюпрограммы Skype; вначале к такомуформату прибегали для связи с коллегамииз библиотек ЦБС, сейчас он успешноприменяется для общения с коллегамииз разных уголков России.За период «второй пятилетки» ЦБС,а именно так можно назвать программу«Шаг в будущее», администрация и каждыйсотрудник не раз убеждались в том,насколько важно целеполагающее планированиедеятельности, определениевектора развития. Но, оказывается, малопоставить цель, надо ещё разработатьреальные механизмы её достижения.Директору Канавинской ЦБС и вэтом случае есть чем поделиться с коллегами.Оперативному решению локальныхзадач на различных временныхотрезках реализации программы служатструктурные преобразования: созданиесекторов и служб, отвечающих завнедрение и развитие новых информационныхтехнологий. Некоторые из нихсозданы как постоянные структуры,другие выполняют временные задачи.Например, отдел автоматизации библиотечныхпроцессов с секторами электронногоинформационного поиска,сектор формирования электронных ресурсовв отделе комплектования, секторывиртуального обслуживания пользователейи правового информирования винформационно-библиографическомотделе действуют с 2007 года и по сейдень. Сектор штрихкодирования литературыв 2011 году был упразднён в связис выполнением своей задачи, его сменилсектор оцифровки документов. Вштат ЦБС введены должности системногоадминистратора, программиста, администраторасайта, в филиалах —должности <strong>библиотека</strong>рей-операторовВажнейшие перспективные направленияпрограммы: «Шаг в будущее» —создание в Канавинском районе единогоинформационного пространства посредствомобъединения в сеть админи-7

Библиотечные технологиистративных, образовательных, культурныхучреждений и преобразование библиотечногопространства для обеспеченияпользователям открытого доступако всем документам общего фонда.Программы, уже реализованные вКанавинской ЦБС, — хороший примермодернизации библиотечного процесса,неслучайно программа «Шаг в будущее»получила первую премию Министерствакультуры Нижегородской области.8#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012Дальнейший путь«Сплошная компьютеризация» библиотек— лишь один шаг в будущее. Еслина этом и остановиться, мало что изменится.Построив столь мощную базуИКТ, коллектив ЦБС озаботился естественнымвопросом: а что дальше? Какнам не оказаться в положении стреляющегоиз пушки по воробьям? Какимдолжен быть следующий шаг, как долженразвиваться библиотечный сервис,базирующийся на технологичной, автоматизированноймодели, построенной врезультате реализации программы«Шаг в будущее»? Поиску ответа на этивопросы была посвящена исследовательскаяработа ЦБС в течение переходного2011 года.Для начала был проведён сравнительныйанализ «Учёта запросов пользователейкомпьютерных услуг» за первоеполугодие 2008-2011 годов» с цельюизучения эффективности имеющихсяэлектронных ресурсов. Анализ показал,что в <strong>библиотека</strong>х Канавинского районаобщее количество пользователейкомпьютерных услуг ежегодно увеличивается.Но при сравнении ежегодногоприроста этих цифровых показателейвыясняется, что динамика роста являетсяне поступательной и восходящей,а нисходящей. Колеблется и в целом неувеличивается спрос на аренду ПК, снизиласьвыдача изданий на электронныхносителях. На протяжении четырёх летвозрастает в абсолютном значении количествовыданных с помощью компьютерныхтехнологий информационно-библиографическихсправок, но ихежегодный прирост также уменьшается.Одновременно с тем общее количествочитателей в <strong>библиотека</strong>х если и неснижается, то и не увеличивается. Отсюдаможно сделать вывод, что в последниечетыре года наблюдается некотораястагнация в обращении пользователейк компьютерным услугам библиотеки,а их эффективность не увеличивается.Стремительного перетекания библиотечныхресурсов виртуальное пространствои соответствующей перестройкиструктуры запросов пока непроисходит — хотя бы потому, чтоимеющихся в ЦБС технических возможностейнедостаточно. Напрашиваетсяпредположение, что запас прочностиреальной традиционной библиотекипрактически исчерпан, но интернетпространствоею ещё не освоено. Следовательно,необходимо найти новый формат,в котором сочетались бы традиционныеи сетевые возможности.Проблема? Приходи в библиотеку!На сегодняшний день у <strong>библиотека</strong>рейне имеется четких представленийили же достаточно убедительных доказательствотносительно того, какое местов жизни человека занимают традиционныебиблиотечные и интернет-ре-Канавинская ЦБС на IT-форуме-2012.сурсы, каково их соотношение в удовлетворенииего культурных, социальных,познавательных, духовных, коммуникативныхпотребностей. Это приводит кпротиворечиям во взглядах на сущностьбиблиотечных функций в условиях новыхтехнологических реалий. Сгладитьподобные противоречия, возможно, посилам интерактивной Библиотеке 2.0,которая предполагает активную обратнуюсвязь с пользователями, затрагиваеткачество обслуживания, формированиеэлектронного библиотечного пространства,расширение информационнокомпьютерныхсервисов.Угроза потери читателей для библиотекивполне реальна и болезненна,следовательно, является проблемой, которуюнеобходимо решать. Сделать этоможно только при условии возврата читателяв пространство библиотеки, какреальное, так и виртуальное. Следовательно,библиотеке необходимо знать,как вернуть читателей, а читателю нужнопонимание того, как он сам можетучаствовать в создании «своей» библиотеки.Сегодня <strong>библиотека</strong>ри понимают:чтобы читатель в библиотеку пришёл ив ней остался, нужно, чтобы он чувствовалсебя здесь хозяином: рачительным,заботливым, свободным в выборе своегоповедения и своих занятий в библиотеке.Именно поэтому библиотеки ЦБСперестраивают свою деятельность такимобразом, чтобы жители нашегорайона могли решить здесь свои проблемы.Да, да! Решить свои проблемы!Быстрее решает свои проблемы тот,кто быстрее находит нужную социальнуюинформацию. Проще всего это сделатьчерез интернет, но сегодня и в интернететакое огромное количество информации,что в ней трудно ориентироваться.Ёе нужно как-то классифицировать,систематизировать, сертифицировать,оценить качество и достоверность,— всё это под силу профессионалам<strong>библиотека</strong>рям.Детальный анализ сильных и слабыхсторон сегодняшнего состояния библиотекЦБС позволили выявить потенциальныевозможности, послужившиестартовыми площадками в будущее.Прежде всего, библиотеки могут привлечьв свои стены и на свои виртуальныеплощадки — сайты и странички всоциальных сетях — тех, кто нуждаетсяв социальной информации и тех, кто такойинформацией обладает. Например,партнёрами библиотеки могут стать организации,не связанные напрямую скнигой, чтением, образованием: почта,юридические консультации, инвестиционныефонды. Это как раз те организации,информация о которых должнабыть представлено доступнее и шире.Библиотеки вполне могут выступитьздесь посредником, дублёром, ретранслятороминформации.Далее: <strong>библиотека</strong> может стать«третьим местом» между работой, школойи домом, предложить взамен домашнемуодиночеству самореализацию вбиблиотечных стенах. Это значит, что вбиблиотеку могут придти те, чьи увлеченияи даже профессиональные знанияне находят понимания или не востребованыни дома, ни на работе. Это значит,что в библиотеке человек может поискатьдрузей или, наоборот, уединиться

Библиотечные технологииот надоевшей суеты, «засеть» где-то вукромном уголке с книгой или айпадом.Ключевые слова для процессов, происходящихсегодня библиотечной сфереможно назвать: расширение пространства,смена функциональной модели, перестройкапрофессионального самосознания.Круглый столСочетание старого и новогоСмена функциональной модели означает,что нужно сохранять не толькокниги, но и читателя. Расширение пространства— это расширение самого понятияБиблиотека. Вопрос в том, кудаего расширять. Понятно, что навстречуожиданиям пользователя. А каковыони?На изучение пользовательских ожиданийнаправлена исследовательскаяработа ЦБС с населением района.Цель — выявление потребностей в социальнойинформации.Мнение пользователей выявляетсяразличными способами, в том числе и спомощью размещённого опроса. На вопрос:«Какой раздел нашего сайта высчитаете самым интересным?», ответили145 человек. Итоги голосованияпозволяют сделать вывод, что посетителисайта рассматривают библиотеку как«книжное» учреждение: в сумме наибольшееколичество положительныхоценок получили литературные разделыбиблиотечной виртуальной площадки.Внимание к материалам о Канавинскомрайоне и высокая оценка краеведческихразделов подтверждают, что вэтих материалах имеется потребность.Какие важные вопросы волнуют канавинцев?«Есть вопрос? Есть ответ!» —так была названа анкета, с которой <strong>библиотека</strong>ривышли на улицы родногорайона. К опросу удалось привлечь свышепятидесяти человек в возрасте <strong>15</strong>-30лет, а также 40-60 лет. Подтвердиласьгипотеза, что молодёжь волнуют в основномвопросы самоидентификации ипочти не волнуют взаимоотношения свластными структурами. Проблемы семейнойжизни для большинства из нихтакже пока не актуальны. Вероятно, этодействительно так, ведь в основномучастниками опроса оказались студентыи школьники.Сорока- и шестидесятилетних респондентов,в основном служащих, не занимаютвопросы трудоустройства, однакопримерно половину из них волнуютпроблемы ЖКХ и здоровья. Подавляющеебольшинство с тревогой думают освоей пенсии.Следует признать, что при разработкеанкеты, был упущен самый важный момент:как респонденты видят роль библиотекии библиотечных ресурсов в поискахответов на социально-бытовые вопросы?Знают ли они, что <strong>библиотека</strong>может предоставить информацию о том,куда обратиться за сведениями, требующимисядля разрешения подобных проблем?Знают ли они о том, что <strong>библиотека</strong>может содействовать в поиске адресовспециалистов, поиске конкретной информациив интернете, в книгах или вжурналах? Помнят ли о том, что в библиотекеможно познакомиться с читателями,которые профессионально занимаютсясоциальными проблемами, или стеми, кто занимается творческой деятельностью?Обо всём этом респондентовприходилось информировать непосредственново время опроса. Для многихканавинцев эта информация стала открытием.В сознании наших соотечественниковпока ещё не закрепилось восприятиебиблиотеки как центра социальнойинформации. Американцы и европейцы,например, прежде чем обратитьсяв лечебное учреждение, досконально исследуютвопрос о его репутации, отзывыо докторах, лекарствах, ценах и т. д.Получается, что <strong>библиотека</strong> попрежнемуможет оставаться хранителеми навигатором в мире информации — ине только литературной, познавательной,но и социальной. Библиотека меняетспособ предоставления информации,используя для этого возможностицифровых технологий. Она предоставляетпользователям право придти и самиморганизовать общение с единомышленникамиили с профессионаламии знатоками своего дела, с интереснымилюдьми. Придти и реализовать свои#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012творческие порывы и устремления. Втаком сочетании старого и нового иесть будущее библиотеки!Новая стратегия — новые стандартыПо итогам исследований, проведённыхв 2011 году, была сформулированановая стратегия ЦБС: «Через web 2.0 итехнологии чтения к Библиотеке 2.0. иБиблиотеке 3.0» Она учитывает необходимостьперепрофилирования компьютерныхуслуг и электронных ресурсов вдвух направлениях: информационнаяподдержка в решении социальных проблемжителей района и совершенствованиелитературной составляющей библиотечнойдеятельности, то есть развитиечитательской активности и читательскойграмотности пользователей.Исходной точкой реализации новойстратегии является совершенствованиебазового уровня профессиональной грамотностисотрудников библиотек.В течение 2011 года на методическихзанятиях проводился мониторинг профессиональнойсамоидентификации, готовностик «перезагрузке» профессиональногосознания сотрудников ЦБС.Мониторинг обозначил возможныетрудности в освоении и использованиитехнологий чтения и общения с читателямии потенциальными пользователями.По итогам анализа «учебного года»в ЦБС был скорректирован план методическойучёбы. Теперь занятия будут«привязаны» к «ударным» мероприятиямбиблиотечной системы. Это позволитсделать их целевыми и конкретными,а также сократит время на внедрениеноваций в практическую работу.Резюмируя итоги 2011 года, руководствои коллектив ЦБС сделали вывод онеобходимости сделать следующий шаг.В 2012 году в рамках новой стратегиистартовали две новые взаимодополняющиепрограммы. Одну из них можно назватьтехнологической: «Европейскийстандарт: модернизация библиотек наоснове информационных технологий», адругую — пользовательской: «Библиотека-лидерсоциума».Задачи программ ориентированы наочень высокий уровень технической модернизации,в том числе внедрение RFIDтехнологий, реорганизацию библиотечногопространства для обеспечения полностьюоткрытого доступа к фондам,развитие интерактивных технологий в9

Библиотечные технологиирамках концепции «От Библиотеки 2.0 кбиблиотеке 3.0» и многое другое.Следует отметить, что процесс«осмысления» дальнейшей судьбысвоих библиотек и библиотечного делав целом в Канавинской ЦБС не прерывается,несмотря на то, что: программыстартовали, следуйте им неукоснительно— и будущее обеспечено. Используямалейшую возможность, руководствоЦБС, методисты, библиографы, все, откого зависит это будущее, постоянноанализируют каждый шаг, сделанныйпо этой дороге. Пример тому — состоявшийся27 июня 2012 года в Центральнойбиблиотеке им. Ф. М. Достоевскогокруглый стол: «Организация работыЦБС в электронном формате» с участиемпредставителей ЦБС пятнадцатирайонов нижегородской области.Сегодня наличие в <strong>библиотека</strong>х компьютеров— дело почти обыденное. Носами по себе компьютеры — это ещё неработа в новом формате. Новые технологиии новые ресурсы нужно создавать,организовывать, осваивать, наполнитьсодержанием. При этом неплохобы использовать цифровые технологиитаким образом, чтобы не приходилосьзаново изобретать велосипед. Для этогонеобходимо иметь чёткий ответ на вопрос,в чём их реальное преимущество.Поиском ответов на этот и другие вопросы,изучением уже имеющихся «велосипедов»и возможности их эффективногоиспользования были занятыучастники круглого стола. Ведущимикруглого стола выступили: ЛюдмилаИвановна Соболева, заведующая методическимотделом Нижегородской государственнойобластной универсальнойнаучной библиотеки (НГОУНБ), и АллаИосифовна Игошина, директорЦентрализованной библиотечной системы(ЦБС)!Круг обсуждаемых вопросов, отразилбольшинство параметров, по которымведётся создание электронногобиблиотечного формата:• Вектор развития современной, трендыбудущей библиотеки;• Плюсы и минусы европейского опытабиблиотечной автоматизации;• Концепции «Библиотека 2.0» и «Библиотека3.0»: в чём разница?• Как сделать библиотечный сайт привлекательнымдля пользователей иэффективным для библиотеки?10#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012Телемост «Святыни земли Нижегородской»• В чём преимущества виртуальных информационныхсервисов в библиографическойработе?• Перспективы развития библиографиив электронном формате;• Каким новым содержанием можно наполнитьтрадиционные направленияработы библиотек с помощью цифровыхтехнологий?• Можно ли и нужно ли настроить прямуюкоммуникацию с другими <strong>библиотека</strong>мии не только <strong>библиотека</strong>ми?В чём она будет выражаться?• Как использовать цифровые технологиидля развития механизмов обратнойсвязи?• Как сохранять и развивать чтение вэлектронную эпоху?Основной смысл практически всехвысказываний сводился к тому, чтоцифровые технологии в библиотеке соединяютпрошлое, настоящее и будущее,что они могут наполнить новымсодержанием образовательную и культурно-просветительскую,а в детских<strong>библиотека</strong>х и воспитательную функцию.Кроме обычного в таких случаях обзорадостижений нашей ЦБС участникамкруглого стола было предложенообсудить особенности планированиядеятельности и определение вектораразвития ЦБС. Качественное и конкретноепланирование невозможно без«заглядывания» в будущее, даже еслионо кажется невероятным, как когда-тобыло почти фантастическим предположение,что во всех <strong>библиотека</strong>х нашейЦБС будет по несколько компьютеров,выход в интернет, автоматизированныерабочие места не только для сотрудников,но и для пользователей.Таким «заглядыванием», своеобразныммаяком, показывающим, куда можностремиться, стало обсуждение десятитрендов развития библиотек. Информацияв «облаке», всеохватывающая системапоиска, автоматизированный переводи интерпретация, мультиформатнаямедиасреда, персональные устройствачтения, <strong>библиотека</strong>-музей, где будутхраниться «настоящие бумажные книги»,как особо ценный объект и документэпохи, мультимедийный центр,хранилище ощущений, клуб для живогообщения, центр сохранения локальнойкультуры — всё это не такое уж далёкоебудущее.Как оказалось, не все участникикруглого стола знакомы с европейскимистандартами автоматизации библиотек,с моделью европейской и отечественнойбиблиотеки в будущем, которуюможно обозначить, как «Библиотека,ориентированная на пользователя».Как новшество была воспринята идея«третьего места» — промежуточногозвена между домом и работой. По сути,именно эта идея лежит в основе концепции«Библиотеки 2.0», о которой многоговорилось на круглом столе.Наибольший интерес участников обсуждениявызвало обсуждение возможностейбиблиотечного сайта, интернетобщенияи перспектив развития библиографиив электронном формате.Электронный каталог, доступ к которомуосуществляется на сайте, виртуальнаясправка, информация о книжныхновинках, участие в вебинарах — всё этознакомо и частично осуществляется в<strong>библиотека</strong>х наших гостей. Оживлённоговнимания удостоились новинки нашегосайта: резервирование и продлениелитературы, просмотр оцифрованныхдокументов, возможности комментированияи активного участия пользователейи посетителей сайта.Использование программы Skypeдля обратной связи, проведения реальныхпрактических занятий, дистанционныхобсуждений, реализации совместныхпроектов, читательских конференций,обсуждения книг, различных конкурсови фестивалей — эти моментыпризнаны коллегами вполне осуществимымив собственных <strong>библиотека</strong>х всилу их финансовой незатратности. Болеепроблемным, слишком зависимымот технического оснащения, и, естественно,финансирования, показалоськоллегам создание видео- и аудио- буктрейлеров— направление, которые активноразвивается в <strong>библиотека</strong>х КанавинскойЦБС.

Участники круглого стола пришли кединому мнению, что организация работыЦБС в электронном формате — насущнаянеобходимость. Сам по себеэтот постулат у всех на слуху. Другое дело,что пока ещё не всем достаточночётко видны конкретные цели и формывоплощения электронного библиотечногоформата, неясна роль и место чтенияи читательской деятельности в преобразованнойбиблиотеке, а главное —всё это не по плечу «отдельно взятой»библиотеке.Не стоит повторять несомненную истинуо необходимости поддержки библиотексо стороны государства и общества,но стоит вспомнить многовековуюпрактику русского народа строить чтотозначительное всем миром. И ещё разповторить, что именно ЦБС — это тасамая мини-модель «всего мира» в рамкахкоторого библиотечное сообществоможет «рискнуть» и, не дожидаясь пока«приедет барин, барин нас рассудит»,изменить библиотеки. Изменить так,чтобы люди в них ходили, чтобы чтениеоставалось потребностью. Можно процитироватьслова Бориса Куприяноваодного из основателей книжных магазинов«Фаланстер»: «Куда лучше, чтобылюди собирались и говорили о жизни в<strong>библиотека</strong>х, чем в поликлинике»(http://interviewrussia.ru/life/1000)Опыт строительства дороги в будущее,представленный в статье о КанавинскойЦБС, возможно, не уникален.Его ценность — как раз в отраженииединичного в едином. Рано или поздноБиблиотечные технологиивсе библиотеки пойдут по этой дороге,«пересядут на метро», или, увы, сойдут сдистанции, ибо на извозчике можно совершатьпрогулки, но не двигаться вперёд.Лучший помощник в этом случае —собственный опыт, но и опыт коллегвполне пригоден.С автором можно связаться:palguevagm@rambler.ruОб организации работы библиотекКанавинского района г. НижнегоНовгорода в электронном формате.Автоматизация, электронные ресурсыThe articles is about the organizationof library work in electronicformat.Automation, electronic resources6–8 сентября в библиотеке им. Н. А. Некрасовапри поддержке департамента культурыгорода Москвы прошла третья открытаягородская научно-практическая конференция«Москва — Библиогород» по теме«Библиотечно-информационная системагорода: возможности и перспективы».Открыла конференцию Оксана Чувильская,директор библиотеки им. Н. А. Некрасова.«Каждый год мы меняем формат конференции,стараясь отслеживать новыеболевые точки библиотечного сообществаи оперативно находить “методы лечения”,— сказала она. — Сегодня мы продолжимэту практику, причём максимально расшириваудиторию — наше совещание проходитв режиме видеоконференции, так чтоколлеги из регионов могут принять участиев нашем совещании в режиме онлайн».Затем Оксана Чувильская предоставиласлово Евгению Герасимову — председателюкомитета по культуре Московской городскойДумы, известному актёру и режиссёру.«Год назад один из экспертов, социолог, нарисовалперед нами довольно мрачную картину.Мол, средства коммуникации развиваютсяочень быстро, пропадает необходимостьв живом общении, при наличии ноутбукаи интернета необходимость обращатьсякуда-то за дополнительной информациейисчезает сама собой. Одним словом,библиотеки умирают и надо что-то делать.Через год может быть уже поздно!Но… Прошёл год и я могу поздравить всехнас с тем, что потребность в “дополнительной”информации не только не исчезла,а возросла! Я не сомневаюсь, что у современныхбиблиотек огромные перспективы».На пленарном заседании также выступили:заведующая кафедрой библиотековеденияи информатики АПРИКТ, профессорБиблиотеки — городу, город — <strong>библиотека</strong>мТатьяна Кузнецова; эксперт Некоммерческогофонда «Пушкинская <strong>библиотека</strong>»,Благотворительного фонда В. Потанина иИнститута стратегического развития муниципальныхобразований «Малые города»Николай Прянишников; начальник Управлениякультуры ЮЗАО г. Москвы Нина Базарова;директор библиотеки-читальни им.И. С. Тургенева Татьяна Коробкина и другиеэксперты.Работу дискуссионной площадки открылначальник управления по территориям икультурно-досуговой деятельности Департаментакультуры города Москвы ЕвгенийМедведев. Он отметил, что современныебиблиотеки — это многофункциональныеучреждения, которые активно развиваютсяи предоставляют разнообразные, в том числе,дистанционные услуги населению.«Культуре вообще и <strong>библиотека</strong>м нашейстраны в частности требуются нерывки вперёд, а опережающее развитие.Современные проектные решения по <strong>библиотека</strong>мосновываются как на нашемопыте, так и на зарубежных моделях, пониманиигорода и его проблем. Мы шаг за шагомприближаемся к библиотеке обновлённогоформата. Мы считаем своим достижениемпрограмму информатизации библиотек,известную многим под “брендом”интеллект-центров. Мы создали концепциюразвития библиотек на 10 лет вперёд,приняли Закон города Москвы о <strong>библиотека</strong>хи, наконец, Государственную программу“Культура Москвы” на 2012-2016 гг. Однаконам пока не хватает системной оценки.Надо активнее приобщать к научной деятельностинаших специалистов. Создать,например, в Некрасовке фонд библиотековедения,чтобы своей библиотечной деятельностьюподдерживать родную науку».Докладчик отметил, что многообразиебиблиотечных учреждений необходимопривести в стройную систему, подчиняющуюсяединым нормативным актам и действующуюпо единым принципам. «Законыдолжны работать на благо библиотек, анынешняя нормативная база не даёт имдвигаться вперед. Необходимо её усовершенствовать»,— сказал Евгений Медведев.Второй день конференции открылся мастер-классом«Библиотека: пространства,новые смыслы». Его провёл заместитель директорабиблиотеки-читальни им. И. С. Тургенева,руководитель учебно-методическогоцентра «Школа библиотечного лидерства»фонда «Пушкинская <strong>библиотека</strong>» АндрейЛисицкий. Участники «воркшопа» прослушалилекцию о вариантах организации и дизайнерскогооформления современной библиотеки,путях трансформации традиционногобиблиотечного пространства в яркую икомфортную территорию саморазвития, досуга,получения информационно-библиотечныхуслуг. После им было предложеноразбиться на две группы чтобы спроектироватьбиблиотеку-кафе и библиотеку-центрнепрерывного образования.В соседнем зале проходили занятия попрактической психологии. Участники практикума«Современные технологии привлеченияпользователей: опыт сферы услуг»учились различать клиентов с различнойведущей системой восприятия информациии эффективно с ними взаимодействовать.Провела занятие Галина Чередник, заведующаяпсихологической службы ЦУНБ им.Н. А. Некрасова.В последний день работы конференцииучастники посетили XXV Московскую международнуюкнижную выставку-ярмарку иМузей-панораму «Бородинская битва».#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *201211

Библиотечные технологииГАЛИНА ЗЕЛЕНИНА, КОНСТАНТИН ПОНИКАРОВСКИЙ, МИХАИЛ АРТЕМЬЕВО чём молчитстатистика?На помощь приходит «Руслан»За последние 20–25 лет с внедрениемавтоматизированныхбиблиотечно-информационныхсистем (АБИС) произошли коренныеизменения во всех традиционныхформах библиотечнойработы.Галина Николаевна Зеленина,заведующая отделом автоматизациибиблиотеки Челябинскогогосударственного университетаКонстантин ВикторовичПоникаровский, программистИнститута корпоративныхбиблиотечно-информационныхсистем Санкт-Петербургскогогосударственного политехническогоуниверситета,Михаил Михайлович Артемьев,инженер-программист библиотекиЧелябинского государственногоуниверситета12#13 [175] *2012НЕ ОБОШЛИ эти тенденции ибиблиотечную статистику.Использование автоматизированныхтехнологий в библиотекеучитывается в отчётных формах,однако сбор необходимых данныхможет представлять трудности, даже если<strong>библиотека</strong> активно использует возможностиАБИС.О библиотечной статистике многопишут. И это не удивительно. В 2000году вышел новый ГОСТ 1 , которыйупорядочил существующие на началовека кардинальные изменения, произошедшиев библиотечном деле. Известно,что к этому времени большинствобиблиотек стали повсеместно внедрятьавтоматизированные технологии впрактику своей работы, создаватьэлектронные каталоги, обслуживать наих основе читателей, организовыватьновые формы работы с использованиемкомпьютеров. Это было время приходав библиотеки интернета.ГОСТ установил единые правила итребования сбора унифицированныхстатистических данных, представляемых<strong>библиотека</strong>ми в различные инстанции,а самое главное — определил единицыучёта новых видов документов иформ работы. Публикации последнегодесятилетия, анализирующие проблемыбиблиотечной статистики, рассматривалитеоретические аспекты понятия«Библиотечная статистика» в новой информационнойсреде 2 , различные проблемысбора нужных данных. 3 Продолжаютставиться вопросы проблем учётанетрадиционных документов и показателейавтоматизированных процессов.Практически во всех работах делаютсявыводы о роли статистических показателейв оценке эффективности работыбиблиотеки и принятии управленческихрешений. 4 Основные выводы из анализаработ следующие:• библиотеки регулярно собирали, продолжаютсобирать и представлятьданные о своих ресурсах и работе;• сбор данных концентрируется на количественныхпоказателях — учитываетсячисло книговыдач, пользователей,персонала библиотеки, объём еёфонда и материальной базы;• собираемая статистика явно не представляетотносительных данных;• предоставляемые сведения не несутинформации о неиспользуемой частифонда;• мало представлены методы сбора нетрадиционныхбиблиотечных показателей,связанных с использованиемкомпьютерной техники и автоматизированныхпроцессов;• начиная с 2002 года в итоговых отчётахстали присутствовать данные обиспользовании в <strong>библиотека</strong>х средствавтоматизации и процессов на их основе.Объяснить доступно, что такое «Статистика»,на первый взгляд, сложно. Сразуприходят на ум многие крылатые высказывания.Например: «Статистика —самая точная из всех лженаук» (ДжинКо), или известное всем выражение МаркаТвена: «Существует три вида лжи:ложь, наглая ложь и статистика». 5Лучшего определения понятия и зачемнужно заниматься статистикой, чемпростой перевод с латыни, представитьнельзя. Статистика — это состояние дел(от лат. status — состояние). Самое понятное,на наш взгляд, определение —следующее: «Выявление показателей,

Библиотечные технологиикогда всем всё ясно, и есть статистикаи … её основная задача». 6 Таким образом,главная задача статистики — показатьсостояние дел. Каким образом этосделать? «…регулярный сбор данных,проверка на достоверность, обработкаи обнародование». 7Новые подходыИтак, для того чтобы приступить к«показу состояния дел» библиотеки, необходимпервый шаг — регулярныйсбор данных.К началу XXI века в стране сложилсярынок отечественных АБИС, которыепозволяют автоматизировать полныециклы традиционных библиотечныхпроцессов. 8 Однако модули сборастатистических данных, необходимыхдля отчётов библиотек, представленыне всеми программными продуктами,поэтому наряду с широким использованиемвозможностей своих АБИС библиотекисобирали и продолжают собиратьвручную необходимые данные.Причин тому несколько:• отсутствие встроенных функций сборастатистических показателей в различныхАБИС;• неполный объём выполняемых работс использованием компьютерных технологий— автоматизация отдельныхбиблиотечных операций;• нестрогое соблюдение технологии выполнениябиблиотечных процессов,приводящее к неоднозначному вводув базы данных;• малые объёмы первоначальных массивовдля статистической обработки,если первые три условия полностьюсоблюдены.В идеале модули сбора и алгоритмыобработки статистических данныхдолжны быть заложены в техническоезадание разрабатываемой АБИС. Ихследует описать в системной документацииготовой задачи, к которой должныбыть приложены методические рекомендации,как этими инструментамипользоваться. 9 Это — идеал, но разработанные<strong>15</strong>–20 лет назад АБИС ставили иреализовывали другие задачи.Сегодня, когда в <strong>библиотека</strong>химеются электронные каталоги большейчасти фонда, когда в компьютерпланомерно заносят в компьютер текущиепоступления всех видов документов,когда опробованы и устоялись технологияи методика ввода данных, когдана протяжении 5–10 лет успешно работаетавтоматизированная книговыдача,— о библиотечной статистике можноговорить с других позиций. А именно:«регулярный сбор данных» организован,они лишены «субъективных особенностей»,которые могли иметь местопри ручном сборе. Настаёт время их«проверки на достоверность и обработки».Помочь в этом могут новыеподходы к обработке накопленных массивов.Такие подходы были применены ксистеме данных АБИС «Руслан» вкомплексе «Библиотечная статистика,разработанном компанией «Открытыебиблиотечные системы». Сутькомплекса заключается в пакетнойобработке баз данных сервера «Руслан»набором специальных модулей,формировании баз в системе гиперкубовна основе независимого от СУБД,поддерживающей работу «Руслана»,хранилища, откуда они могут быть выведеныв любом удобном для пользователявиде. 10Возможности комплекса «Библиотечнаястатистика» таковы, что данныеформы №1-ВПБ или №6-НК Федеральногостатистического отчёта библиотеки,касающиеся состава баз данных, контингентачитателей, суммарных данныхкниговыдачи, состава и прироста фондовза год можно получить автоматически(http://obs.ruslan.ru /?news:20120209/).Рис.1 Работа по пополнению баз данныхбиблиотеки ЧелГУИТОГО за год :Библиотекарь 1Библиотекарь 2Библиотекарь 3Библиотекарь 4Библиотекарь 5Библиотекарь 6Библиотекарь 7Библиотекарь 8Библиотекарь 9Библиотекарь 10Понятно, что реальный итог можно получитьтолько при полностью введенномв компьютер фонде библиотеки ичетко организованной работе в строгомсоответствии с технологическими инструкциямина всех библиотечных операциях.Результатом такой поставленнойзадачи будет план работы библиотекине на один год. Начинать работу, естественно,необходимо с ретроввода.На рис. 1 видно, как велась и ведётсяработа по пополнению электронногокаталога библиотеки Челябинскогогосударственного университета(ЧелГУ). В 2005 году был произведёнимпорт записей в базы данных в форматеRUSMARC. Год 2006 был годомактивного штрихкодирования фондов1-го учебного корпуса — наблюдаетсязначительный объём отредактированныхзаписей. Значительное увеличениеновых поступлений в базы в 2008году — это начало ретроввода фондов2-го учебного корпуса. Аналогичныйвсплеск новых записей и редактированияв 2010 годах — это результат началаретроввода в 3-го учебном корпусе,где находится фонд гуманитарнойлитературы.С помощью модуля статистики работыс базами данных, входящих в составкомплекса, можно получить данныене только по всем операциям приработе с записями, но и показать какиеполя MARC-записей были изменены.Статистика собирается из так называемыхтаблиц отката сервера «Руслан»,куда записываются все старыеверсии библиографических записей сфиксированием идентификаторовпользователей и времени выполненияоперации.Анализ результатов показывает активностьотделов и конкретных сотруд-Табл.1.: Активность работы <strong>библиотека</strong>рей с электронным каталогом в 2011 годуБиблиотекарьСоздано РедактированоРедактированозаписейзаписейполей25 1474 8832 6092 3582 0411 4031 2961 17381077872493 5827 2741 78519 0872 0891 3555 2613 6339206 4583 988#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012Редактированозаписей(без повторов)34 4662 2241 2852 950288842 4524571711 1781 765318 68839 4929 19948 85016 3894 452<strong>15</strong> 24413 7351 85616 7189 40613

Библиотечные технологииников, помогает выявить возможныепроблемы в работе. В таблице 1 представленрезультат работы отдельныхсотрудников. Показатели Библиотекаря1не стоит включать в анализ, так какв его обязанности входит ввод новых поступлений.Показания Библиотекаря2— это технологическая особенностьретроввода в библиотеке ЧелГУ: зав.отделом обработки после окончательнойпроверки выполняет переброс записейиз промежуточной базы в основную.А вот Библиотекарь3 не толькозанесла больше всех записей в ЭК, но иимеет значительное количество отредактированныхзаписей. Выяснить, чтосотрудник делает с записями, помогаетпоказатель «Редактировано полей»: вдинамических таблицах, выдаваемыхкомплексом, видно, какие поля и сколькораз редактировались. В частностидля Библиотекаря3 это не техническаяработа, как например, привязка штрихкодов,а заполнение таких полей, какпримечание, предметные рубрики,ключевые слова и т. п.Получить такие объективные данныео работе конкретных сотрудниковбез автоматизированной обработки невозможно.Программа учёта работы сбазами может указать руководителю наопыт конкретного сотрудника, дать основаниядля его стимулирования, помочьв совершенствовании методическойи технологической документации вбиблиотеке.Кроме детальной картины по вводуредактированиюбаз, модули комплекса«Библиотечная статистика» позволяютполучить точные сведения по всем автоматизированнымпроцессам: можно выдатьсуммарные показатели КСУ посчетам, поставщикам, увидеть предметноераспределение фонда, степень готовностиотделов к автоматизированнойкниговыдаче. Детализация показателейкниговыдачи по читателям и выданнымизданиям даёт полную картинуОтделхранениячз Ю.Л.чз ЕНЛчз И.Л.чз-1чз-2ЭпфИЭОБиАВсего:14Кол-воэкз.9744 88613212 2395 188751 14727 269Кол-во ш/кэкз.9614 64413111 1133 599069922 051Общее колвовыдач13 23631 7692 25643 19240093 256#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012всех особенностей оборота фонда, посещаемости.11 Модули комплекса «Библиотечнаястатистика» собирают всесторонниепоказатели из всех баз данныхАБИС «Руслан». Ошибки и неточностив записях сразу видны в журналахработы, их анализ даёт возможностьоперативно исправить неточности ручноговвода или указать на необходимостьсоблюдать аккуратность при работес АРМами, иначе выводы из данныхмогут быть не объективными.Инструмент управления ипрогнозированияПриятной особенностью технологииMOLAP, положенной в основу программногокомплекса, является мгновенноепредставление нужных количественныхданных большого объёма.Так, модуль «Статистика выдачи журналов»позволяет получить сводную картинусостава журнального фонда библиотеки,его готовность к книговыдаче,динамику выдачи журналов по годам и витоге — коэффициент обращаемостиконкретного документа и фонда в целом.В таблице 2 представлена картинавыдачи журнального фонда с начала автоматизированнойкниговыдачи в Чел-ГУ на середину мая 2012 г. Видны сроки,когда отраслевые читальные залы началиеё. Анализ цифр показывает то, чтоотделы могут не отражать в своих годовыхотчётах. Так, из показателей обращаемости,то есть количества выдач наединицу фонда, видно, что журналы вбиблиотеке активно используются. Обращаемостьжурналов некоторых отделовсоставляет более 10. Это объясняетсяне только специально организованнойработой библиотеки с факультетамипри подписке, но и активной пропагандойфонда, которую проводят сотрудники.Снижение выдачи журналов в 2011году для ЧЗ-1 объясняется просто: это20051 2530000001 69620061 26<strong>15</strong>34000002 370основной фондодержатель периодики, ив прошлом году она на треть состояла изэлектронных версий журналов Научнойэлектронной библиотеки. Нулевые данныекниговыдачи журналов в конкретныхотделах тоже объяснимы: фондыпериодики ЧЗ-2, ИЭОБиА активноштрихкодируются — сдерживает началоавтоматизированной книговыдачитолько отсутствие техники.Сводные данные выдачи выписанныхбиблиотекой журналов за конкретныйгод (рис. 2) показывают, что максимальнаявыдача журналов, естественно,происходит на следующий после подпискигод — в фонды поступают последниеномера. Затем она несколько снижаетсяи стабилизируется, но даже спустя3–5 лет журналы продолжают выдаваться.Анализ выдачи конкретных названийжурналов может служить основаниемдля инструкции по срокам храненияпериодических изданий. Списоквыдаваемых журналов программа такжедаёт возможность получить, что врядли возможно, если перебирать вручнуютрадиционные читательские формуляры.Анализ невостребованности фондажурналов — это основа для корректировкиследующей подписки.Рис. 2 Книговыдача журнального фондапо годам.Не менее интересные выводы можносделать из показателей суммарной книговыдачи.Комплекс «Библиотечнаястатистика» позволяет увидеть её распределениепо отделам, сотрудникам,времени суток, типам документов и видамлитературы, определить читательскуюзадолженность по структурнымподразделениям ВУЗа. 12Табл.2 Книговыдача журнального фонда в НБ ЧелГУ с 2005 года20071 3411 45447601003 83920088521 5144537 00100010 18620096951 47425513 256100<strong>15</strong> 99820101 7909 40937112 06600023 81720113 92214 5105338 32610027 59620122 1222 8741682 5431007 754Обращаемость Журн.Фонда13,66,517,13,50,00,00,03,4

Библиотечные технологииЭто возможно потому, что в основусбора данных комплекса положен принцип:использовать максимально возможноеколичество измерений. Лишь некотораячасть из них может пригодиться длятрадиционных отчётов библиотеки. Использованиевсей полноты этих измеренийпозволяет перейти на новый уровеньуправленческого анализа: узнать зависимости,которые раньше были не доступны,помочь принять верные административныерешения. В руки руководителя попадаетинструмент управления конкретнойситуацией и прогнозирования процессовна будущее, которые будут иметь подсобой объективное обоснование.Рис.3 Динамика автоматизированной книговыдачив ЧелГУНа рис. 3 показана динамика книговыдачиза 5 лет. Несмотря на увеличениеколичества отделов, выдающих книгичерез компьютер, просматриваетсязакономерная для библиотек тенденция,с которой, видимо, столкнулись ужевсе: количество читателей, приходящихв библиотеку за книгами, в последниегоды уменьшается. Означает ли это, чточитатели перестали ходить в библиотеку?Обычно практика показывает, чтоэто не так. А если ходят, то для чего?Уже ни для кого не секрет, что в <strong>библиотека</strong>хпроизошла смена форм обслуживания:из пунктов выдачи документовони превращаются в места свободногодоступа к информации. В форме статистическойотчётности количество посещенийбиблиотеки считают обязательнымпоказателем наряду с объёмомфонда и электронного каталога. Статистикаавтоматизированной книговыдачидаёт картину посещений только приусловии, что читатель приходит за книгами.По ГОСТу: «Посещение — этоприход пользователя в библиотеку, зафиксированныйв контрольном листеили формуляре читателя, … а также вэлектронной базе данных». 13 Каким образомучитывать все посещения библиотеки?Для этого в библиотеке Челябинскогогосударственного университета быларазработана программа сбора статистическихданных, которые не могут собиратьсясредствами АБИС, и которые досих пор всё ещё вручную подсчитываютсядля итоговых отчётов библиотеки.Задача разработана с учётом использованиятехнологии MOLAP. Данныесобираются и хранятся в той же среде,что и показатели комплекса «Библиотечнаястатистика», то есть в многомерныхКУБах PALO-сервера. Средствомразработки является язык C#, использующийбиблиотеки функций для работыс таким типом данных. Этот инструментарийнаходится в свободном доступена официальном сайте компании “Jedox”(http://www.jedox.com).Задача состоит из двух модулей: клиентского,которым пользуются <strong>библиотека</strong>ри,собирая данные, и административного.В функции последнего входитсоздание и редактирование групп показателей,которые необходимо собирать;построение их иерархических связей;создание управленческой структуры организации,которая не обязательнодолжна быть библиотекой; привязкиэтой структуры к конкретным наборампоказателей. Группы и количество собираемыхпоказателей, а также управленческаяструктура библиотеки (названиеотделов, сотрудников в них и т.п.) может быть любой. Для упрощенияввода все элементы (<strong>библиотека</strong>рь, отдел,вид оказываемой услуги и т. п.)идентифицируются штрихкодом, которыйсчитывается в момент учёта.Результаты обработки показателейпосещений читателей и полученныхими библиотечных услуг приведены нарис. 4.Рис. 4. Структура посещений дляполучения библиотечных услугВидно, что менее половины из читателейприходит в библиотеку за книгами(41%). Треть пользуется возможностьюпоработать за компьютером(29%), часть посетителей пользуютсяисключительно услугой ксерокопирования(20%). Для 1,8 % посетителей <strong>библиотека</strong>риоказывают помощь в видесправок и консультаций, остальные посещения— это оплата услуг и работа по#<strong>15</strong> [<strong>177</strong>] *2012оформлению обходного листка. Они неувеличивают показателей книговыдачи,но при этом <strong>библиотека</strong>рь выполняетопределенный объём работы. Можетбыть, эти выводы помогут скорректироватьнаправления учёта работы библиотеки?Программа очень проста в использовании.Библиотекари на пунктах обслуживаниясразу же видят результатысвоей работы, так как показатели напрямуюзаносятся в базу. Для выводаитогов нет необходимости производитьпакетную обработку данных. Клиентскаячасть PALO, встроенная в MS EX-CEL, выводит все необходимое в удобномвиде. Это позволяет и руководствубиблиотеки, и самим отделам следить задинамикой показателей в течение любогопромежутка времени. Разработкуможно использовать для любой библиотекиили сети библиотек, так как структурасобираемых данных настраиваетсяв зависимости от необходимости учетаконкретных показателей.Показатели с изнанкиВ заключение обзора возможностейавтоматического сбора и обработкиразличных статистических показателей,хочется остановиться ещё на одном моменте.А всегда ли данные, которые мыуказываем в сводных отчётах и подаёмпо инстанциям, показывают эффективностьработы библиотеки?Например, количество баз данныхбиблиотеки и записей в них с 2002 годавходит в отчётные формы. Что отражаютэти цифры? Сами по себе — ничего.А вот показатель «Часть фонда, занесённаяв электронный каталог», скажето работе библиотеки намного больше.Для этого достаточно разделитьвведённое в электронный каталог количествоэкземпляров на величину объёмафонда библиотеки. Может быть, следуетввести именно этот показатель вотчётные формы? Тогда можно и этапыработы спланировать, и чётко просчитатьсроки, и спросить конкретно её результаты.Или показатель «Количество компьютеров»на начало года. Например, 100компьютеров в библиотеке — это многоили мало? Если в библиотеке работает 20человек, то 100 компьютеров — это, наверно,предостаточно. А если 200? Получается,что только половина со-<strong>15</strong>