Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

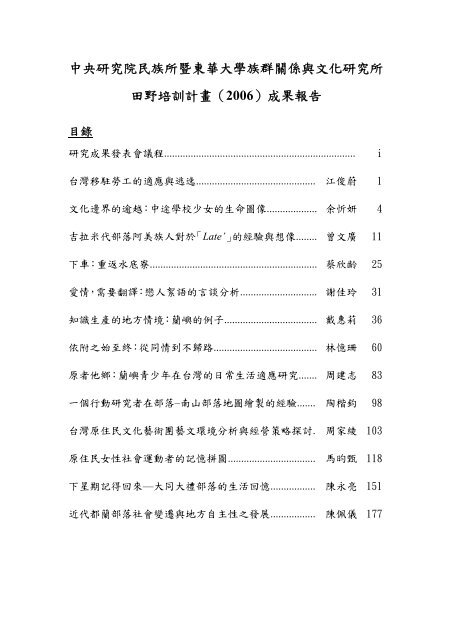

中央研究院民族所暨東華大學族群關係與文化研究所<br />

目錄<br />

田野培訓計畫(2006)成果報告<br />

研究成果發表會議程........................................................................ i<br />

台灣移駐勞工的適應與逃逸............................................. 江俊蔚 1<br />

文化邊界的逾越:中途學校少女的生命圖像................... 余忻妍 4<br />

吉拉米代部落阿美族人對於「Late’」的經驗與想像........ 曾文廣 11<br />

下車:重返水底寮............................................................... 蔡欣齡 25<br />

愛情,需要翻譯:戀人絮語的言談分析............................. 謝佳玲 31<br />

知識生產的地方情境:蘭嶼的例子................................... 戴惠莉 36<br />

依附之始至終:從同情到不歸路....................................... 林憶珊 60<br />

原者他鄉:蘭嶼青少年在台灣的日常生活適應研究....... 周建志 83<br />

一個行動研究者在部落–南山部落地圖繪製的經驗....... 陶楷鈞 98<br />

台灣原住民文化藝術團藝文環境分析與經營策略探討. 周家綾 103<br />

原住民女性社會運動者的記憶拼圖................................. 馬昀甄 118<br />

下星期記得回來—大同大禮部落的生活回憶................. 陳永亮 151<br />

近代都蘭部落社會變遷與地方自主性之發展................. 陳佩儀 177

中央研究院民族所暨東華大學族群關係與文化研究所<br />

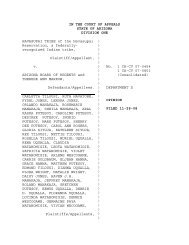

田野培訓計畫(2006) 研究成果發表會議程<br />

日期:96 年 11 月 17 日(星期六)<br />

地點:東華大學文一講堂<br />

場次 時間 論文題目 發表人 對話人<br />

∕主持人<br />

開幕 09:00-09:05 羅正心 教授<br />

09:05-09:25 外藉勞工逃逸因素調查 江俊蔚<br />

09:25-09:45 文化邊界的逾越:中途學校少<br />

第一場<br />

女的生命圖像<br />

余忻妍<br />

鄧湘漪<br />

09:45-10:05 阿美族 Lati’ 的經驗與想像 曾文廣<br />

10:05-10:20 討論<br />

茶敘 10:20-10:40<br />

10:40-11:00 下車:重返水底寮 蔡欣齡<br />

11:00-11:20 分手戀人絮語 謝佳玲 許超智<br />

第二場 11:20-11:30 討論<br />

11:30-12:10 原者他鄉:蘭嶼青少年在台灣<br />

的日常生活適應研究<br />

周建志 張志杰<br />

午餐 12:10-13:30<br />

13:30-14:10 原住民女性社會運動者的記憶<br />

第三場<br />

14:10-14:50<br />

拼圖<br />

馬昀甄<br />

台灣原住民文化藝術團藝文環<br />

境分析與經營策略探討<br />

周家綾<br />

黃雅鴻<br />

茶敘 14:50-15:10<br />

15:10-15:50 下星期記得回來 陳永亮<br />

第四場<br />

15:50-16:30 近代都蘭部落社會變遷與地方<br />

自主性之發展<br />

陳佩儀<br />

白皇湧<br />

綜合討論<br />

與閉幕<br />

16:30-17:00 羅正心 教授<br />

發表規則:<br />

1. 本發表會論文分為「田野可行性調查」(江俊蔚、余忻妍、曾文廣、蔡欣齡、<br />

謝佳玲)與「碩士論文田野」(周建志、馬昀甄、周家綾、陳永亮、陳佩儀)<br />

兩類。<br />

2.「田野可行性調查」每篇論文發表時間為 20 分鐘,每篇討論時間為 5 分鐘。<br />

3.「碩士論文田野」每篇論文發表時間為 30 分鐘,每篇討論時間為 10 分鐘。<br />

i

台灣移駐勞工的適應與逃逸<br />

江俊蔚<br />

本研究以質性訪談的方式探討不同工作性質的移駐勞工(外藉勞工)在台生<br />

活及工作的適應情形,並檢視兩者間的差異是否構成其適應上的不同,進而影響<br />

移工逃逸與否的要素。<br />

原本合法在台工作的移駐勞工,為何要冒著隨時被查緝、遣返的風險,而「主<br />

動」成為非法移工,其原因是被迫或是出之於自願,亦或是源於結構性因素所導<br />

致?在質性研究的期間,不但訪問了移駐勞工,同時也訪問了雇主,試著透過對<br />

勞雇雙方各別的會談來探討彼此的關係,在此同時,為了更進一步瞭解移駐勞工<br />

的工作內容,本研究與移工接觸並非只在受訪者下班後進行訪談,研究者亦在勞<br />

雇雙方同意之下直接參與了移工的工作場所及工作過程,藉此更為深入瞭解移工<br />

的真實面貌。<br />

由於直接與逃逸之外勞接洽實非易事,故本研究以透過深度訪談來訪問在台<br />

外勞針對其友人(非針對受訪者)或已知逃逸情形進行訪談;或者藉以同樣是移工<br />

的角度來思考,在什麼樣的情境下,會產生逃逸的念頭。研究問卷屬開放式問卷,<br />

一方面可能更瞭解其生活的多面向,更希望能透過此方法獲得到更多關於生活適<br />

應與逃逸的資訊。<br />

一、研究目的<br />

本研究試圖以移駐勞工的角度來看待「離開現有體制」的現象,而非一昧地<br />

刑責化他們對於既有社會制度的反抗,並藉此提供一個讓他們發聲的機會,進而<br />

尋求適切的解決之道,以創造勞雇雙贏的局面,然主要目的分述如下:<br />

(一) 瞭解當前國內國際移駐勞工社會適應現況(及潛在的問題)。<br />

(二) 探討結構性因素對國際移駐勞工在社會適應上的影響。<br />

(三) 瞭解事業單位、僱主與國家機器對國際移工在適應上的安排與處遇,並<br />

評估所面臨的困難及需要的協助。<br />

(四) 比較不同工作性質之國際移工,在社會適應上的差異。<br />

(五) 試圖提出具體方案以降低移工逃逸的發生率,進而減少社會成本(如查<br />

緝、犯罪率與民眾觀感等)的支出。<br />

二、研究困境與挑戰<br />

(一) 本研究之資訊一部份探討報導人其自身可能逃逸的潛在原因,另一部份<br />

則透過受訪者轉述其友人逃逸經驗,固在轉述上可能造成內容上的失<br />

真,進而影響本研究之真實性。<br />

(二) 研究者在進行訪談時,多在受訪者的工作場合,甚至雇主就參與其中,<br />

若論及敏感議題時,例如與雇主之關係、是否曾想過要逃逸等,恐會造<br />

1

(三) 與移駐勞工的訪談過程皆使用普通話,對於不是自己母語的移工而言,<br />

在語意的表達上難免有不夠精確之疑慮,惟研究者依循言談情境之脈胳<br />

予以補足。<br />

三、研究發現<br />

根據與移駐勞工的訪談結果,發現移工逃逸的主要原因如下,本研究希望能<br />

夠有效指出原因並找尋出對症下藥的解決方法,以降低逃逸的可能。<br />

(一) 實領工資過低:外藉勞工所領的薪資乃是依據我國勞動基準法所規定的<br />

基本工資17,280元 1 ,再加上加班費,每月應領近20,000元左右,但由於高額的仲<br />

介費,以及某些不肖的勞工管理公司,運用多種名目實際扣除或暫時扣壓其薪<br />

資,導致實領工資過少,通常外勞在台灣第一年的平均月收入僅為5000元左右,<br />

在這情況之下,外界非法勞動市場的地下經濟活動便成了外勞逃逸的主要誘因。<br />

(二) 工作壓力過大:關於工作壓力上的問題,可因工作性質而有所區分,一<br />

類為廠/場勞工,她/他們的工作即使輪班、加班亦有固定上下班時間,但粗重、<br />

繁瑣、及難度的工作內容則不在話下;另一類為則是以家為廠的家庭幫傭及看護<br />

工,這些勞工的工作特性為全天候24小時處於「待機」狀態,沒有固定的休息時<br />

間,她們跟著受照顧者的作息而生活,甚至只要有任何家庭成員是醒著,她們便<br />

隨時要有接受雇主指派工作的準備,身體的勞累是一壓力,但心理上的負擔更是<br />

沒有舒緩的一刻,分分秒秒面對自己的壓力源—雇主,無法透過社交活動尋求傾<br />

訴的對向,何嘗不是一種折磨。我國引進之移駐勞工多屬上述二種性質之勞工,<br />

其工作內容非但低報酬、低技術,更值得我們關切的是,她/他們所從事的內容<br />

皆屬所謂的3D工作(髒、繁重、危險),是台灣勞工不願意做,或是需要更高的代<br />

價才請得到本國籍勞工,然而我國業者/企業主卻能以低廉的費用完成同樣的工<br />

作。移工在面臨如此不平等對待時的心境已不言可喻。<br />

(三) 涉世未深、受騙上當:據報導人表示,許多來到台灣工作的移駐勞工們<br />

年紀都很輕,一些年輕的女性移工 2 因工作之便,認識異性並交往甚密,在台灣<br />

為了男友同居而變成了逃逸外勞,更有些欺騙女性移工為台灣的男性,他們讓這<br />

些女孩以為自己可以從外籍勞工的身份變成外藉新娘,因此甘願鋌而走險,為愛<br />

「走」天涯。<br />

(四) 勞雇關係不佳:移駐勞工來自與我們在文化、語言上相異的國度,長時<br />

間相處之下,難免導致勞雇之間的誤會,但這並不足以構成移工非走不可的理<br />

由,惟有些雇主的心態認為既然花了錢,就應該要有更多的回饋,對於勞工的工<br />

作內容應該可以有無限制的要求,簡直視外傭如下人,在根本上已忽略其「人權」<br />

的存在,除了工作的要求之外,尚有雇主對移工斥責、侮罵、嘲諷,甚至有些不<br />

1<br />

行政院從 2007 年 7 月 1 日起正式實施調高基本工資,除了外籍看護和幫傭因為不適用勞基法,<br />

基本工資仍維持在新台幣 15,840 元,其餘從事廠/場工作之移駐勞工皆能調漲薪資至 17,280。<br />

2<br />

研究者並不認為只有女性才可能產生此現象,然而報導人所提供的資訊為「女性移工」為受騙<br />

上當的對象。<br />

2

肖雇主會將移工視為生財工具,帶著她到親友家打掃家務充當「臨時工」,或帶<br />

至自己的工作場合擔任「自己的」雇員,而使雇主從中牟取不當利益。更有甚者<br />

有些男性雇主會對女性外勞性侵害,若不是報章媒體的批漏,這樣的外勞悲歌不<br />

知還會在多少角落上重演?<br />

(五) 社會支持的誘因:根據報導人指出,在移工的生活圈中,存在著屬於他<br />

們自己的連繫網絡,讓隻身來到異地工作的移工們有個滿足彼此親和需求的管<br />

道,部份非法仲介業者就透過這樣的連絡網,利用己逃逸勞工散佈新工作之訊<br />

息,在利益的誘惑及友人的慫恿,便可能離開現有的工作環境。<br />

(六) 遣返在即:根據我國現行法律,外藉勞工在台工作時間為期三年,申請<br />

得延長二次,共九年 3 ,有些外藉勞工因為契約期限即將屆滿,若回到母國,其<br />

工作所得不如台灣,為了能夠在台灣多賺一些錢,再加上不用被仲介抽成,就乾<br />

脆選擇逃跑,加入非法外勞的行列。另外,由於定期的體檢,若遇不合格者,當<br />

依法遣送回國,移工亦可能走上逃逸一途。<br />

(七) 管理方式不當:某些惡劣的外勞管理顧問公司為了能在為數不少的外勞<br />

身上繼續剝削,就會以代幣發放零用金,兌換時還要被抽兩成,且禁止他們外出<br />

購物,因此外勞完全沒有選擇的購買管理公司內比市價貴的日用品,此種巧立名<br />

目的剝削方式及一些不人道的規範,如:禁用手機、遲到扣薪等,使得外藉勞工<br />

連基本的生活都成問題時,他們會甘願逃跑。<br />

(八) 擔心被遣返:在我國對移工的規定中表示,除非外勞有能力舉證雇主之<br />

不法,否則外勞沒有主動選擇雇主的權利 4 ,也因為這樣不合情理的法規,使得<br />

法律變向的讓雇主對外勞有更不對等的權力關係,勞工害怕被雇主終止契約而被<br />

遣返,因此而走上逃逸的路。<br />

(九) 求助無門:初到台灣的外藉勞工,對於國內幫助外勞管道的資訊取得並<br />

不清楚,再加上某些工作性質屬於孤立、獨處的狀態,若是長期處在不平等的對<br />

待之中,沒有社會支持且求助無門時,都有可能「被迫」逃離現有的環境。<br />

(十)法規因素:現行的法規僅嚴格規定雇主違約時應該如何受罰,對於外勞的<br />

違約僅施予遣返回國,並未有任何賠償或罰則處分,在此情形之下,無法有效的<br />

規約外勞堅守工作崗作的動機,故有提昇外勞逃跑的可能。<br />

(十一) 移工教育不足:關乎於移工個人權益之維護,我國政府及其相關單位<br />

皆立法予以保障,但研究者在與移工接觸過程中發現,移工對對自身權益的瞭解<br />

相當有限,在面對外在及自身的問題時,能夠以現行的法律途徑或社福機構尋求<br />

解決之道,不用走上逃逸一途,如此便能降低社會成本、創造勞雇雙贏的局面。<br />

3<br />

總統於 2007 年 7 月 11 日公布就業服務法第 52 條修正案,將藍領外勞累計在臺工作年限從原<br />

本之 6 年延長為 9 年,依中央法規標準法第 13 條規定,本修正案將於 2007 年 7 月 13 日發生效<br />

力。<br />

4<br />

自 2006 年 1 月 1 日起,由勞雇雙方合意方式決定外勞轉換雇主,外勞轉換雇主的次數也將由<br />

現行的 2 次提高為 3 次。<br />

3

文化邊界的逾越:中途學校少女的生命圖像<br />

余忻妍<br />

本研究試圖透過參與觀察與訪談中途學校女學生,並將少女的身體視為感知<br />

的主體,以探索她們豐富的身體經驗,用當事人的眼光來詮釋她們自己的身體、<br />

自我,及其與社會關係的交互辯證。<br />

民國八十四年,「兒童及少年性交易防制條例」制訂之後,法律對於從事性<br />

交易(之虞)的少女規範了明確的處置流程,少女經由警察查獲到中途學校安置,<br />

歷經一連串法律和自我價值的衝擊,少女的身體自由因此被剝奪,展開為期兩年<br />

的特殊教育。筆者身為中途學校教師的角色,和少女共同兩年的學校生活中發<br />

現,少女種種「社會邊緣」的生命歷程,雖有不斷碰撞、抵抗,卻也同時吸納既<br />

存文化價值的規範,呈現層層疊疊的衝突、矛盾,與妥協。<br />

那些曾進入色情產業的少女,青春的身體成為商品交換的報酬,超越文化給<br />

定的文化禮儀版圖,成為主流論述中逸出文化邊界的身體經驗,因此,在此論述<br />

的框架裡,直接否定少女主體的慾求,更「不見」少女多向複雜的感知經驗與行<br />

動意義。研究者認為少女的身體為體現自我的載體,其表現與與社會關係相互作<br />

用,對於這一群離開家、進入性產業的少女而言,鮮明的存在面對規範和自我慾<br />

望的掙扎,這些掙扎表現在身體上,是主體與文化模塑、社會價值、法律規範等<br />

不斷辯證的對話,形成自我面對自己的禁令與責任。<br />

我們想要理解文化邊界與未成年少女行動關係時,本研究試圖透過曾從事性<br />

產業少女,過往逾越文化邊界的生命歷程:離開家、進入性產業與被警察查獲進<br />

入中途學校,少女的身體成為規範與自我的中介亦是展現自我的工具,存在個體<br />

種種社會處境的差異,所展現多樣的行動與生命樣貌,其宗旨在探究她們如何經<br />

驗自己的身體和文化邊界產生關連與互動,進而行塑面對自我的禁令與責任。<br />

一、問題意識<br />

民國九十二年夏天,我在中途學校教師甄試中獲得勝利,進入中途學校任<br />

教,在校園裡扮演一個輔導教師角色,輔導觸犯<br />

的未成年少女。我以為身為一個輔導老師的角色便是積極關懷,並且相信愛能夠<br />

轉化這群已被一般學校教育放棄的孩子。但令我驚訝的是,當她們進到校園,有<br />

人不時以淚洗面、有人終日想要逃跑。她們思念家人、思念在外面的朋友和男友。<br />

她們過著每日倒數的掙扎,期待三個月過後的假期 1 ,逐漸適應校園中的團體生<br />

活。有人開始質疑自己命運「難道我真的錯了嗎?一步錯,就步步錯?」、「我的<br />

家庭需要我,難道我只能在這裡混吃等死,毫無助力?」「我不要被關,壓力好<br />

大!」這失去自由的校園生活,是她們從未意料到的,雖然從前在外從事色情產<br />

1 依照學校校規規定,安置在中途學校三個月後,才能開始放「親子假」,經由學生的導師、輔<br />

導老師及社工等三人共同評估放假的可行性,學生可以擁有兩週一次的假期。<br />

4

業時,因為未成年的身份,會和經紀人、店家有一些默契和保護自己的說法,但<br />

是從未想到,有一天抓到的是自己,而不是別人;更沒想到,經由法官的判決下,<br />

必須毫無許選擇的進入中途學校,展開為期兩年的安置生活。她們問我:「外面<br />

比我更亂的朋友,為什麼不去抓?」「在這裡只是浪費時間,這裡不屬於我啦!」<br />

「這叫性交易嗎?在外面我只是好玩而已。」我回答不出來,常只能消極的告訴<br />

他們「表現好一點,可以讓你早點出去。」「如果逃跑的話,還不是會被警察抓<br />

回來。」學生在我面前展現面對法律制裁的抵抗、不甘願和無可奈何,而我面對<br />

她們的控訴,彷彿也成為制裁她們的一份子,於是,我發現自己跟獄卒、典獄長<br />

沒什麼兩樣,甚至更無力一些。<br />

然而,學生口口聲聲想念「外面」的生活,究竟是什麼?給了孩子什麼樣的<br />

歷練?那些令我們感到不安、充滿危險的世界,為何成為這一群孩子在衝撞人生<br />

時的歸屬?當主流社會透過法律裁決後,孩子們進入了中途學校,她們脫掉高跟<br />

鞋、抹去臉上的妝容,重新穿起制服,扮演好一個學生的角色的同時,她們又是<br />

如何看待自己、看待自己和她人之的關係?我發現不論她們口中「外面」的世界<br />

或是「裡面」的學校生活,對這一群孩子來說,鮮明的存在面對規範和自我慾望<br />

的掙扎,這些掙扎表現在身體上,是主體與文化模塑、社會價值、法律規範等不<br />

斷辯證的對話,並且形成自我面對自己的禁令與責任,其中各個不同的個體呈現<br />

差異的自我認同,通過身體的展現等待著被詮釋。<br />

二、田野的描繪<br />

民國 75 至 76 年間,媒體大幅報導少女被押賣從娼的一件件血淚故事,喚起<br />

社會面對人口販賣的問題。在民間團體「救援雛妓」的高聲疾呼下,政府終於在<br />

民國 84 年 8 月制定了,所保護的對象為未滿十八之兒童或少年從事性交易或有從事之虞 2 。民<br />

國 84 年,以下簡稱為,明確在法<br />

律上定位兒少從事性交易或性交易之虞為受害者,從成人散佈色情或是營業色情<br />

而都有相當程度的裁罰,並且具體從救援、安置保護、追蹤輔導訂立明確的處理<br />

程序。兒童及少年性交易事件處理流程如下:<br />

2 所謂性交易從事之虞在中有條列定義:1.坐檯陪酒伴遊,2.伴唱或伴舞,<br />

3.其他涉及色情之侍應工作。<br />

5

顯無從事性交易<br />

或從事之虞<br />

不予安置<br />

責付家長<br />

表 1 兒少性交易事件之處遇流程(改編自黃巧婷 2002:9)<br />

查獲及救援從事性交易(之虞)之兒童少年<br />

(通知主管機關指派專業人員陪同訓問)<br />

24 小時內安置緊急收容中心(於 72 小時內,提出報告,聲請法院裁定)<br />

其它適當場所<br />

特殊事由不宜安置<br />

短期收容中心<br />

有從事性交易或從事之虞<br />

其它安置場所<br />

短期收容中心<br />

(兩週至一個月內,提出觀察輔導報<br />

告及建議處遇方式,聲請法院裁定<br />

中途學校施予兩年特<br />

殊教育<br />

無從事性交易或從事之虞<br />

不予安置<br />

交付法定代理人<br />

依照處遇流程,少女經由查獲後,在短期急收容中心等待裁定<br />

的過渡階段,對於原先家庭功能不彰,唯恐再從娼之虞的少女,經由社工評估報<br />

告和法官的裁奪,決定是否進入中途學校或是其它民間機構施予約兩年特殊教<br />

育。於是,少女從「外面」的生活到「裡面」的中途學校,歷經查獲、裁定到安<br />

置的流程,啟動社會局、警察局、短期安置中心等多重的規範與馴化機制。中途<br />

學校成為少女回歸主流社會前的教育機構,希冀透過提供多元型態的教育,給予<br />

少女良好身心安頓的學習環境<br />

我所任職的中途學校於民國 87 年成立,於隔年開始招生。學生進入學校之<br />

後必須全年、全日住宿,白天學生都有一位社工、輔導老師和導師共同參與學生<br />

的學習生活;夜間有宿舍媽媽管理群體住宿生活。剛入校前三個月學生,沒有外<br />

出的自由,與外界通訊的電話和信件也必須在導師從旁督導與同意下進行,僅每<br />

週日直系血親 3 能夠進入學校探視學生。因為學校為保護機構,校外各項活動都<br />

必須謹防學校屬性的洩漏,而必須隱姓埋名,學校儼然自成一個隔絕外界,自樹<br />

一格的世界,在這小小的世界裡,卻有聲有色上演各種喜怒哀樂,而且深刻的彼<br />

此照見和牽動,因此,「我們學校最大的秘密就是沒有秘密」成為彼此心照不宣<br />

的心境。<br />

在學校,我的角色是輔導老師同時也是導師,除了教授輔導活動課外,我最<br />

3 直系血親校方規定在二等親內的親友或經導師、輔導老師及社工三方面評估的重要他人。<br />

6

重要的任務便是帶好班上的五位孩子,她們年齡各有不同,來到學校的時間也各<br />

自不同。在孩子尚未來到學校前,學校的社工會先前去短期安置中心瞭解孩子,<br />

法院的裁定文和學校社工的訪查是給我的第一手資料,對於孩子形成初步印象。<br />

當學生進入學校之後,我和她們的方式除了透過課程活動還有個別晤談,藉由學<br />

生提出晤談需求,或是我主動藉由晤談瞭解每個不同孩子的性格和煩惱。在一個<br />

不到 40 位學生的校園環境,擁有超過 20 位教師擔任不同的角色和職責,24 小<br />

時照護學生。學生常主動的叫我「娘」,或者是「媽咪」,也許是校園人數少,和<br />

她們互動關係頻繁,也或許是封閉的校園環境,自然形成的微妙關係,使得成為<br />

中途學校的「老師」,常不只是「老師」這兩個字所能說盡的的責任和角色。<br />

三、三個女孩的故事<br />

我認為這些孩子的獨白,不可能存在,因為這是我的論文、我的觀點,因此<br />

在呈現孩子的聲音時,「我」不可避免的的也參與互動的情境,對這些孩子想法<br />

形成的脈絡也會出現在文字的描述裡,並且藉此呈現我和她們處在同一情境裡相<br />

互參與的多重樣貌。<br />

(一)阿姐<br />

社工告訴我:這孩子來到學校滿懷不滿,因為阿姐的案子被揭開,這一切來<br />

的突然。阿姐妹妹的朋友報警要告孟秋的爸爸家暴,無意間說出阿姐被爸爸媒介<br />

性交易的事情,阿姐的爸爸因此被警察列為被告,這件事情告發之後,奶奶、媽<br />

媽..都覺得是這孩子亂講話不知輕重,因此求阿姐翻供,阿姐想到父親的未來和<br />

成全整個家族的哀求,只好在開庭的時候翻供說自己誣告,就這樣,她多了一條<br />

保護管束的案子,必須定時向保護官報到。因此,社工跟我說,入校初期的阿姐,<br />

狀況十分的不穩定,用盡各種方式逃跑,不過,近來一年,她似乎也認了自己的<br />

命,不跑了。<br />

後來我看到阿姐了,她已經來到學校一年,在班上儼然是大姊,是主動發號<br />

師令的頭,也許是因為她,年齡比較大、在學校的資歷也較久,班上的氣氛常因<br />

為她臉一沈,也沒人敢笑了。剛認識阿姐的時候,她不停跟我說:希望我能夠幫<br />

助她早一點離開學校,到底她案子什麼時候到期,可以離開學校,成為我和她之<br />

間最常討論的對話。後來,我又漸漸知道阿姐的生世,原來我一直對外聯繫的家<br />

長,其實是阿姐的養母,也是姑姑(阿姐生父的姊姊),而媒介阿姐性交易案的<br />

「父親」,則是生父。因為國中叛逆,才從媽媽(養母)身邊離家北上找到生父<br />

和兩個妹妹一起生活。阿姐告訴我:「當我大概是幼稚園的時候吧!聽見阿媽喝<br />

酒醉的時候告訴我:其實我是被姑姑領養的,我的媽媽是我的姑姑,我的叔叔是<br />

我爸爸,從那個時候開始,我心理充滿恨,想要報復,心想『有一天,你們死定<br />

了。』」阿姐對我說起這些話的時候,已經沒有那麼多的恨了,帶著淺淺的微笑<br />

又說:「不過,現在還好啦!因為我來到這邊(中途學校)都是媽媽(養母)那<br />

邊在關心。」阿姐這樣的身世和境遇,讓她處在在兩個家庭之中成為夾心餅乾。<br />

打從好幾年前,媽媽(養母)和生父因為金錢糾紛鬧的不愉快,也鮮少往來了,<br />

7

但是她對兩邊的情感擁有同樣的矛盾:一樣是無法割捨的血肉之親,一樣是無法<br />

找到歸屬的空虛,直到她知道自己原來擁有兩個妹妹,終於歡天喜地的感覺到家<br />

的所在,是因為兩個妹妹,兩個妹妹在的地方,就是她的家。生父母從小對阿姐<br />

不聞不問,只管跟養父母要錢;而養父母面對阿姐叛逆行徑時邊打邊罵說:「有<br />

什麼樣的父母親,就有這樣的女兒!」,面對養父母和生父母,她感覺處處都不<br />

是的家。<br />

在一次家庭訪問的時,阿姐媽媽對我們說起她離開家的前一天晚上,鄰居說<br />

看到阿姐和男生在廟前摟摟抱抱,回到家裡,爸爸知道了之後氣到拿著棍子打阿<br />

姐,阿姐連唉一聲都不唉,站直直給爸爸打,但是眼底不服氣的都是恨,這便是<br />

這孩子的脾氣。「這小孩的『性』」她最清楚了,要給她硬的,她偏會更硬的反抗」<br />

媽媽說,後來她就離開家,跑到桃園找妹妹們。<br />

妹妹那時候還跟生父住,那時候生父正被通緝自顧不暇,生父當時候的女朋<br />

友在做酒店工作,問了阿姐願不願意去做 S(性交易),可以有錢賺,她似乎沒<br />

多想什麼就說好,我不解的問她:「爸爸只有叫你去,而沒有叫妹妹嘛?」她回<br />

答說:「爸爸說:『我是姊姊,所以應該我去。』」後來她噙著眼淚說:「我想爸爸<br />

是比較疼妹妹的吧!」而我也忍不住的掉下淚來,這是她第一次性交易,當時,<br />

這件事對她來說就是做一個姊姊做的事。<br />

(二)阿美<br />

阿美小巧的五官總是掛著甜甜的笑容,搭配著輕輕柔柔的聲音,發散著令人<br />

無法抵擋的女性特質。第一次見面,她就告訴我「我叫三八」,常常有事沒事黏<br />

了過來,主動說起她現在的故事。阿美同時也有著努力不懈的打拼精神,社工告<br />

訴我,她從國中就開始在美髮店工作,高中的時候則獨自一人北上新竹投靠姑<br />

姑,就讀輪調班(三個月工作,三個月讀書皆由學校安排),也許是從小工作的<br />

歷練,阿美做起事來勤快又俐落。<br />

阿美從小父母便離異,對親生母親毫無印象,曾在國中的時候,因為好奇,<br />

要求姑姑帶她去見媽媽一面,從此以後,阿美的世界便和生母毫無關連,僅有爸<br />

爸,是她生命中最重要的人。爸爸在她國小三年級的時候娶了現在媽媽,後媽說<br />

話刻薄、性情又急躁,阿美總跟我說:「她(後媽)現在改很多了,以前她是怎<br />

麼對我、怎麼打我的阿…」這些被打的傷痕,阿美一直暗暗忍耐,同時也磨練了<br />

阿美面對自己堅強的意志,當她說「不要」時,沒人可以勉強她做任何事的。上<br />

了國中,在一次和後媽的衝突中,阿美把後媽打到住院,爸爸這才發現兩個女人<br />

存在的衝突,似乎無法再忽視,便把阿美送到新竹姑姑家讀書,阿美的生命一下<br />

自由了,她就讀輪調班,三個月工作、三個月讀書,自己賺錢自己花,同時爸爸<br />

一個月也給她幾千塊錢花費。在新竹的日子一年過去了,學校那邊開始出現曠課<br />

紀錄的通知,爸爸發現不對了,想把阿美帶回高雄讀書,她開始「跑給爸爸追」。<br />

因為不想跟爸爸回高雄,也不能再跟爸爸拿錢,必須躲著家人靠自己賺學費,於<br />

是在寒假的時候,她經由美髮店裡的客人介紹,進入「傳播業」,上班的第三天<br />

被抓了,然後來到中途學校。<br />

8

阿美告訴我她在這邊(中途學校)讀書的事,只有爸媽知道,整個家族包括<br />

之前很照顧她的設計師都沒有人知道,因為這種事情總是不好跟別人說。問她是<br />

否後悔,她說:「人生要往前看,後悔也沒有用」,但是每每說到在學校不自由的<br />

日子,她仍會淡淡的說「當初不要跑給爸爸追就好了,只做了三天就被抓了,真<br />

倒楣。」<br />

(三)奶茶<br />

她是我第一個擔任導師時所接的學生。最有意思的是,社工拿她裁案法官的<br />

判決書上寫著「她在陪酒時因為歌唱的不好,被客人趕出來。」這個法官真奇怪,<br />

判決文竟然會出現這種東西。但這也告訴了我兩件事:奶茶歌唱的不好;第二件<br />

是在酒店混下去,歌要唱的好,所以奶茶在酒店可見一定混的不好。另一件社工<br />

告訴我的是:她小時候有過動症,曾經去醫院服藥。而從測驗中也發現他的非語<br />

言智商很低幾乎是臨界輕度智能障礙。奶茶做什麼事總是大驚小怪、十分的用力<br />

(很驚天動力的那種)。同學常跑來跟我抱怨、如果套句對過動症的描述就是:<br />

衝動控制不足,話都直直的出來沒經過修飾,而且時機、場合也都不對。但她是<br />

個情感細膩的孩子,擁有這個學生,常感覺到言談之中的體貼與溫暖。<br />

奶茶的家庭很傳統,嚴父慈母型的,父親不善於言詞,嘴裡總說不上好聽的<br />

話;而母親比較謙卑,面對老師的時候,總是屈著身的姿態說:「老師,你說的<br />

她比較會聽,幫我跟她說這樣不好…」並且重複不斷的叮嚀來照顧孩子,聽在孩<br />

子身上是綿綿不決的叨念。奶茶的家庭是學校很少數父母沒有離異,且依靠勞力<br />

辛勤工作。但是她和父母相處總是充滿了問題,她想抗拒父親為她築起保護傘,<br />

兩人硬碰硬下場總是不好。剛進學校時,她想起父母親之前為了她的離家傷透了<br />

心十分自責,常常發誓要好好孝順父母,而且和朋友間的分分合合也讓她看清楚<br />

唯有父母才不會背叛自己。奶茶總跟我說:不後悔在外面的生活,和父母賭氣的<br />

時候,甚至會說,外面的生活讓她知道很多東西,父母根本都不懂的,也覺得曾<br />

經走過外面的世界,看見社會的現實讓她比父母還有見識。<br />

一次晤談時,她跟我說了那時候離家的原因:「國中的時候沒有什麼朋友,<br />

也許因為當時候自己衛生習慣不好,身邊的同學都會欺負我,書包常常會不見;<br />

桌椅也常被弄壞,或是放垃圾到她抽屜裡。」記得那時候我聽的好心疼,怎麼這<br />

些殘忍的過程都一個人默默忍受不作聲?她說這些過程都不敢告訴父母,也許是<br />

愛面子,她不知道怎麼跟父母說。一次,在學校社團活動中,她認識了慈音,兩<br />

個人擁有一樣的決心,都想要離開學校、離開家,那一天她們看了報紙找到一個<br />

經紀人,那個經紀人知道她們未成年後不想負這個責任,但兩人離開家需要錢生<br />

活,沒有別的法子,只好拼命拜託他。後來當天晚上經紀人就帶進一間酒店的包<br />

襄理去給經理瞧,奶茶略微激動的說:「那一天很誇張喔!他叫我們現場換衣服<br />

給她看,不然就不要做。」然後又笑笑補充:「那個經理很帥!」當天換上酒店<br />

的制服之後,就直接上工去。奶茶說自己都笨笨的,以為就是喝酒而已,其實工<br />

作場合,常感覺到很猥褻,有時候客人要親、要摸,就要推說自己 mc 來了,還<br />

信誓旦旦跟客人說:「不相信我用給你看」,奶茶說上班的壓力其實很大,和客人<br />

9

唱歌,還被客人「打槍」、被客人嫌,而且有時候儘管自己似乎沒有真正和客人<br />

性接觸,卻覺得自己很髒。後來我問奶茶:「如果沒有被警察抓到,你現在還在<br />

那裡上班嘛?!」奶茶似乎沒有多想什麼說:「會吧!因為要生活阿!其它的工<br />

作,就憑我國中,也找不到什麼」。<br />

奶茶來到瑞平,是她從沒想過的人生,當時被警察抓到送到短期安置中心,<br />

她認為「自己又不是去偷去搶,沒有做出違反良心的事情,只是在酒店喝酒而已,<br />

又沒幹嘛」,而且父母親未離異也都有正當的職業和功能,總認為自己被抓到也<br />

是回家而已,沒想到就被法官判來瑞平。奶茶喜歡學校生活,總覺得可以得到許<br />

多人的關心和照顧,出了事,也有很多老師可以討論,但是和同儕之間的互動,<br />

仍是她很大的難題,常覺得孤單沒有朋友。<br />

四、分析與討論<br />

在外面的生活<br />

在裡面的生活—扮演好學生<br />

10

吉拉米代部落阿美族人對於「Late’」的經驗與想像<br />

曾文廣<br />

Late’是阿美族語,它是阿美族人的感知經驗中,以超自然因素導致的身體<br />

痛苦反應。本研究將透過阿美族人述說自己的「late’」 經驗情形及內容探討阿<br />

美族人對於「late’」的主體經驗和主體詮釋,研究者藉由瞭解阿美族人如何詮釋<br />

該經驗,進而提出身體表現自我和社會期待的關係。<br />

「late’」是一種身體感到痛苦的現象,阿美族人認為獵人身上都會有某種超<br />

自然的能力,此「力」會使那些觸碰獵人器物或靠近獵人身體的人產生反應,受<br />

力的某人之身體將會有痛苦的感受,例如,下(腹)瀉不止、起疹子、冷顫、歪<br />

嘴等。阿美族人知道這種「莫名的」身體反應無法在一般醫療體系中得到治療,<br />

需由傳遞超自然力量的獵人進行儀式才得以康復。筆者分析吉拉米代部落的一位<br />

婦女和一位老獵人對於 lati’的經驗,從他們如何經驗和理解 lati’方式,提出可能<br />

的探討方式,並以身體研究視為重心,注重身體經驗中體現社會期待和表現自我<br />

的方式。<br />

本研究透過幾位感受過此經驗的阿美族人描述自己痛苦的經驗,瞭解他們對<br />

於該經驗的歸因、知覺和處理方式,分析其中的內容和理解方式。人對於痛苦經<br />

驗的詮釋往往來自於自身的文化脈絡,不在文化定義內的痛苦經驗就什麼也不<br />

是,必須從原有的概念中理解經驗本身。但是,痛苦經驗本身卻是只有當事人能<br />

夠經驗,以致於研究者在探討痛苦經驗與文化的同時,不能不去正視個人的本身<br />

生理經驗,當然這種生理經驗也不只是包含生理學的概念,也包含心理、文化象<br />

徵的意義。個人的「身體」在經驗過程中扮演一個重要的角色,它能夠將文化的<br />

概念融入於身體之中,使之在非意識的狀況下從「感覺」和「想像」中展現出來,<br />

而且是毫不費力。它是一種自我的表現能夠在經驗中定義或理解內部和外部的社<br />

會,讓個人在此社會中有合理的行為和思維。<br />

因此,本研究以人對於痛苦的詮釋和痛苦的經驗,分析文化形塑和個人經驗<br />

的交互辯證關係。文化、個人和身體在當事人的經驗和詮釋間,表現出一種相互<br />

交融的體現形式。另外,研究中也進行「文化」概念的探討,文化是人所建構而<br />

成,個體相異的自我理解和身體自主表現個體實踐將是解構文化的可能性,所以<br />

從個體經驗看來文化並非一個先驗的結構。而且從經驗研究中更能夠發現「文化」<br />

是混淆的發生在人的實踐中,透過身體將各種相異文化交融於經驗中,卻不感到<br />

矛盾,是一種自然交融的現象,已經很難從經驗中抽取哪些是該族群的文化、哪<br />

些是受到影響的改變。<br />

一、身體研究<br />

日常生活中,人類的「身體」無所不在,所有的行為、情緒、感知以及表達,<br />

都必須透過身體,人類也透過身體的模仿、訓練、學習、陶冶而獲得知識或訊息。<br />

11

然而,身體議題卻在文化和知識的討論中缺席。過去人類學者都將身體以「生理<br />

肉體」來看待,認為身體是處於被動接受的狀態,這類文獻將身體定義為文化對<br />

於個體影響的結果,卻未正視「身體」存在的意義。<br />

Mauss(1979;見余碧平譯 2003)表示身體是人類與外界最首要和直接的<br />

接觸媒介,人使用身體的方式具有文化或地方性的差異,此差異即「身體技術」<br />

(body techniques);研究者不能理所當然地認為身體只是一種「工具」,應從「身<br />

體技術」來看待文化,去探究各種不同的身體技術,以發現個體行為的多樣性。<br />

Mauss 的提醒向我們顯示,身體的存在並不總是處於相同的情況,至於依身體使<br />

用方式來看待個體行為此一研究視角,乃屬於身體技術的討論層次,應置於社會<br />

學和心理學的範圍。<br />

Douglas 在 Purity and Danger(1966)中,討論聖經裡以色列人飲食上的規<br />

則,認為文化分類系統能夠引起社會和生理(身體)經驗間的共鳴。其後,她又<br />

在 Natural symbols(1973)中提到,在不同社會裡,身體狂喜的狀態(state of<br />

trance),呼應了該社會組織關於文化分類的格(grid)和自我控制的群(group)<br />

之位置。她的洞見,建立了文化人類學的「社會身體」(social body)典範,刺激<br />

更多學者在文化研究覺察「身體」存在的意義。<br />

除了 Douglas 重視文化象徵與身體的關係,Foucault 也關切「身體」的意義,<br />

他主要從「權力」的面向切入。他認為身體會受到知識系統的植入後,它便會主<br />

動在混亂中達到某種自然次序,修正至所謂「標準」的樣貌。但在知識權力下,<br />

個人身體將驅使自己修正成某種標準,知識隨歷史轉變時,個人的身體也繼續修<br />

正(Foucault 1981;見尚衡譯 1990)。Foucault(1988)提出「自我技藝」(technologies<br />

of the self)的概念,身體是文化權力下的產物,但因為不同的人、事、時、地、<br />

物及相異的技術(寫日記、告解、懺悔),造成不同的「自我技藝」過程,也形<br />

成不同的自我效應。在他的觀點身體絕對是權力下的產物,經由個體皆不同的「自<br />

我技藝」形成不同的結果,身體的表現並非一種先驗或同質的結果,而是在限制<br />

內多樣的自我表現。若干學者並不全然同意 Foucault 的身體觀點,以及他將「權<br />

力」和「知識」結合的解釋模式,例如 Bourdieu(1983;見蔣梓驊譯 2003)。<br />

Bourdieu(1983;見蔣梓驊譯 2003)提出「實踐理論」(a theory of practice),<br />

認為知識必須存在於身體實踐中,知識會在實踐過程中形成身體的習癖<br />

(habitus),透過習癖將知識銘記於個人的身上;此習癖將會回來反應於個人對<br />

於事物的理解和決策。他認為「身體」的重要性在於息癖的形成以及實踐的主體,<br />

若除去了息癖和實踐的課題,就沒有討論「文化」的必要了。習癖必定是儲存人<br />

的身體中,它一方面具有個人性,一方面具有文化⁄社會⁄結構性,既是身體實踐<br />

的原因也是結果,所以它是趨向於生成各種「合理的」、「符合常識」的實踐行為。<br />

Bourdieu 不同於 Foucault 認為身體是權力的產物,他傾向身體是實踐過程中的各<br />

處境「主動地」形成習癖,身體的行動及反應又會因為習癖所影響,在身體裡反<br />

覆建構及解構習癖。<br />

此外, Lock 和 Scheper-Hughes(1996) 反省了醫學人類學的新觀點,這門學<br />

12

科發現身體不全然是被動的,因此在「社會身體」(social body)以及「身體政治」<br />

(body politic)之外,提出了一詞,強調身體的自主性,認為身體的感知是發生<br />

在文化分類之前,我們應探究身體感知與文化分類相互碰撞所產生的現象。除了<br />

體現文化象徵的「社會身體」,或者受集體規則所控制的「身體政治」,也包含表<br />

現自我的「個人身體」,個體的身體都有主體的經驗方式,注意感官知覺與生活<br />

經驗。<br />

「身體」僅僅被視為「肉體」來看待,此乃知識建構迄今的結果;事實上,<br />

身體知覺具有主動性,身體本身也自主地融入社會秩序、分類和記憶。醫學不該<br />

只是將身體視為獨立於病人之外,筆者認為此區隔將病人的身體視為無生命的機<br />

器,身體被視為病人所擁有的實體,並不視為病人本身。因此本研究將以「身體」<br />

作為一個重要的課題,從阿美族 lati’經驗,討論「身體」存在之重要性,探討 lat’<br />

身體經驗與地方文化間對話的可能性,並將經驗者視為主體,進而發現身體如何<br />

實現文化象徵與身體主體。<br />

二、吉拉米代部落<br />

此部分介紹吉拉米代部落及其狩獵情形,以協助讀者對於本研究探討吉拉米<br />

代阿美族 lati’經驗的理解。<br />

吉拉米代部落為花蓮縣最南的阿美族部落,位於海岸山脈麻荖漏山西側鱉溪<br />

流域。麻荖漏山又名新港山,是海岸山脈最高峰,東側為台東縣成功鎮、西側為<br />

花蓮縣富里鄉,為兩行政區域的自然交界點,部落居民稱此山域為 ciutucay(三<br />

角點標高之意)。鱉溪是秀姑巒溪的上游,因經常有鱉群出沒而得名,鱉溪流域<br />

有三個主要支流,各支流如樹枝般向麻老漏山延伸,形成高山、溪谷縱錯的特殊<br />

地形,部落即位於峽谷地形中;唯支流匯集之處,形成山谷較為平坦和寬闊的地<br />

形。<br />

此地山勢高聳,生態複雜,大型樹木琳瑯滿目,牛樟樹及紅櫸是高山地區豐<br />

富的林相,保留完整的生態面貌;有山羊、山羌、山豬彌猴、松鼠、鼯鼠,過去<br />

還有熊和梅花鹿等大型動物。<br />

吉拉米代部落在百餘年前沒有人居住,通常也只是成功阿美族和卓溪布農族<br />

的獵區,傳說富源的 Saomah、Lameru、Cipoh 三兄弟是第一批在此定居之族人。<br />

他們因為被族人驅逐,便離開了部落,沿著秀姑巒溪而上,來到了富里這個平原,<br />

又溯著秀姑巒溪上游的鱉溪來到現在的吉拉米代。他們在這裡看見大樹根佈滿,<br />

當時樹根的長度足以橫跨鱉溪的兩岸,他們攀爬樹根以越過溪流,因此用大樹的<br />

根而命名 Cilamitay(多樹根之意思)。接著,部落族人的聚集從幾個地方遷徙而<br />

來,順序分別是台東海岸的都歷、東河、泰源部落,最後一次是縱谷德高部落遷<br />

移至此<br />

如今,部落居民居住於鱉溪各支流之谷地或平坦之山坡地。台東縣都歷部落<br />

的居民翻過麻老漏山從東側遷移到西側,居住的地方則是在鱉溪中上游地帶,東<br />

河和泰源的族人則開闢另一條較南邊的古徑來到吉拉米代部落;從不同地方遷移<br />

13

的居民皆分散地選擇土地定居,形成顯著的分界。<br />

部落人口數約一千多人,平時留在部落的居民約三百人,以阿美族人居多,<br />

佔總人口數百分之七十,其餘為外省、客家、閩南之漢人。阿美族散居於鱉溪各<br />

支流域,漢人較為集中居住,主要在各支流匯集處。與大多原住民部落相同,留<br />

在部落的居民六十歲以上老人較多,約占百分之八十,是處於老年化的部落型<br />

態,其餘為青壯年和兒童。<br />

部落族人一直都以農業為主,早期因地形開闢梯田種植水稻、玉米、地瓜、<br />

生薑等多樣作物為生,偶爾擔任林班挑夫和採金線蓮的零工。而後,富里米和富<br />

麗米的賣相不錯,米廠和農會收購的價格也比較高,所以部落族人將其他作物轉<br />

為種植稻米為主,偶有族人種植高接梨和柿子 1 。<br />

部落族人現在主要信奉天主教、基督教和真耶穌教,外來宗教皆是 1950 到<br />

1960 年代傳入部落,在此之前部落居民信奉祖先和相信萬物皆有靈的信仰,有<br />

靈媒(cikawasay)能夠治病、問卜、祈雨等能力。部落也有矮黑人和巨人的傳<br />

說,矮黑人常是群眾的方式活動,會在山林中出現,他們會試圖在你身旁搗蛋和<br />

吵鬧,據耆老口述他們會趁著人在睡覺的時候,把人搬動,甚至搬移至峭壁,以<br />

此威脅族人給他們食物。巨人是單獨在山林穿梭,最喜歡抓小朋友,將之藏匿於<br />

樹幹之中,甚至藏在細細竹子裡或花瓣的背面,使人找不到。現在由於基督信仰,<br />

居民認為矮黑人和巨人被耶穌所趕走。<br />

在過去的吉拉米代部落,狩獵是每個男人都要會的技藝,男人若沒有打獵,<br />

將會被取笑,被視為沒有能力也不努力的人。現在雖然沒有這樣的壓力,但男人<br />

的狩獵依舊受到部落族人注意。在部落男人之間不時會討論放陷阱的位置和方<br />

式,或敘述自己在山林的故事;部落居民也會注意獵人上山的動向,或是詢問狩<br />

獵的情形。如果有一個獵人抓到一百多斤的山豬,一定會成為部落居民的話題,<br />

閒話家常至很久一段時間。<br />

據部落獵人口述他們狩獵時的情形。狩獵的方式有陷阱獵和追捕獵,直到近<br />

二十年才漸漸有族人自制獵槍進行狩獵。陷阱獵是阿美族最普遍的狩獵方式,獵<br />

人需要判斷獵物的路徑及分辨何種獵物,而設置不同的獵陷 2 。獵人會在一個星<br />

期或三四天後上山探視是否有獵物。而追捕獵為數較少,每次帶四隻狗上山,主<br />

要追捕水鹿。水鹿深按水性,既使被獵狗追捕滿山跑,只要一喝到水,碼少能恢<br />

復體力,渡溪擺脫獵狗。獵人便善用水鹿的特性,當獵狗追著水鹿跑時,在往溪<br />

流的途中攔截水鹿。獵槍的狩獵方式會在夜晚進行,因為獵物的眼睛受到燈光的<br />

照射反光,獵人因此容易分辨獵物的位置和種類。現在甚少看見獵人進行追捕<br />

獵,常以放置陷阱和攜槍狩獵為主。<br />

過去無論是陷阱獵或是追捕獵都有獵區的分別,獵人們不會進入別人的獵<br />

區,而獵區的決定都是先在此地狩獵的人所擁有,獵區擁有者終年都在這個區域<br />

狩獵。現在的陷阱獵雖然沒有像過去嚴格的區分獵區,任何人先在這個區域放置<br />

1 族人種植高接梨和柿子的技術,取於梨山種植水果的工作經驗。<br />

2 獵人用傳統的技術所製作的陷阱,主要是用鋼線將獵物的腳或頭部捆住。<br />

14

陷阱,別人既使路經此區也不會設陷阱;不過每個人放置陷阱都有自己習慣的位<br />

置,也保持了固定獵區的樣貌。只要抓到獵物,獵人們會知道這是誰的獵陷,便<br />

立即通報放置獵陷的人。獵槍的狩獵方式不以個人劃分獵區,而是以部落為主要<br />

區分方式,部落裡所有獵人都會在同一個區域進行狩獵,不進入其他部落的獵<br />

區。獵人會以今天上山的先後決定狩獵區域,後來的獵人會避開;有時結伴同行<br />

至山上的工寮 3 ,再從工寮分頭狩獵。<br />

對於獵人而言,占卜是上山重要的依據,尤其是陷阱獵。透過占卜可以知道<br />

此次行動會不會有獵物。吉拉米代部落的占卜方式,分別為竹占、鳥占和夢占。<br />

竹占是挑選竹子,削成半個指甲寬和一個手臂長的竹片,在自家大門口進行問<br />

卜。鳥占是在獵人想要上山的清早進行占卜,當獵人在自家門口看見樹梢的鳥正<br />

對著自己,就表示今日上山將有所獲;如果鳥是背對著自己,就表示此行將一無<br />

所獲,甚至發生意外。夢占是最普遍的占卜方式,透過隔夜的夢來判斷是否有獵<br />

物;夢見和女生友好或是夢到與女生發生性關係,表示自己獵到了山羌或山羊,<br />

若夢見殺人的情節則是獵到山豬,如果夢到火燒山表示所有獵陷都有獵物,而且<br />

獵物都已經死了,清晨必須立刻上山取獵物。目前除了老獵人會使用竹占和鳥<br />

占,青壯年獵人都傾向夢占,而鳥占則偶爾使用。<br />

上山前的撒酒儀式,也會決定今天狩獵行動會不會成功,上山前獵人會背對<br />

自家門口或望向山林,將未開過的米酒撒在地上,口中用母語唸著「祖先,這次<br />

上山狩獵,打擾了,路途遙遠將不會有任何問題,我們拿走該得到的,這些酒你<br />

就先喝了吧。」 4 獵人們相信如果忘記這項動作,什麼獵物也抓不到,甚至自己<br />

在山林的行動會相當不順。<br />

獵人通常是進行部落內的買賣,很少買給外地人,據了解是害怕被人家告。<br />

不同的獵物有不同的價錢,重量並不講究,除非是太大或太小價格多少會有些不<br />

同。因為狩獵隔天的宴客,族人知道那位獵人有所獲,便會跟打電話或到獵人家<br />

跟他購買。如果族人直接到獵人家作客,獵人的妻子將會從冰箱拿出獵物,烹煮<br />

後宴客;所以如果想要吃他的獵物,不一定要買,只要到他家聊天,並表示自己<br />

想要吃獵人所獲之獵物,有時甚至不用表明,他們也會拿出來烹煮。<br />

三、阿美族的 Late’ 經驗<br />

阿美族人認為有些獵人身上會有某種超自然的能力,此「力」會使那些觸碰<br />

獵人器物或靠近獵人身體的人產生反應,受力的那個人將會產生身體的某些症<br />

狀,例如下(腹)瀉不止、皮膚紅腫、冷顫、歪嘴等。阿美族人知道這種「莫名<br />

的」身體反應無法在一般醫療體系中得到治療,需由傳遞超自然力量的獵人進行<br />

儀式才得以康復。阿美族人就將此「力」稱之為「lati’」。<br />

目前為止,探討到「lati’」的文獻並不多,少數如黃貴潮(1989:130)認為「lati’」<br />

是草木精靈的法力、阮昌瑞(1994)將「lati’」視為黑巫術。他們兩個人都發現阿<br />

3<br />

工寮是農民為了將農具放置於農田附近而搭建,獵人常會在此過夜。<br />

4<br />

經筆者翻譯。<br />

15

美族人會使用「lati’」的能力來保護自己的財產,向自己的財產唸咒後,就能夠<br />

不讓其他人來觸碰,若是碰到了就會產生身體的不舒服反應,必須由施咒的人來<br />

「治療」才能痊癒。筆者發現這種超自然的「力」並不只有標幟財產的功能,它<br />

也具有其他功能,而且部落的居民相信這樣的力量依然存在,此力量只有獵人才<br />

會擁有。<br />

筆者將「lati’」分為三種。第一種是黃氏和阮氏所說的,具有標示財產的能<br />

力,獵人的身體、器具和獵物都具有某種能力附著,當其他人碰到獵人身體或器<br />

具時就會有痛苦的感覺,如果偷取獵物或器具,甚至會讓人死亡。第二種是獵人<br />

讓狩獵對象 malati’,他在設完獵陷的時候會對獵陷「說話」,希望它能夠蒙蔽獵<br />

物的眼睛而踏進獵陷之中;或者是讓動物看到獵陷,而後感到無力並且停留在獵<br />

陷附近不會離開。部落較老的獵人都還有這種能力,因此放置陷阱幾乎都會有所<br />

獲。第三種是獵人所擁有的獵具本身具有 lati’能力,它會讓獵人在數天沒有上山<br />

的時候,產生不舒服的感覺,越多天沒有上山,那種身體痛苦的感覺就越強烈,<br />

甚至會吐血。<br />

以下將以一位阿美族婦女和阿美族老獵人的親身經驗,來介紹 lati’經驗。<br />

Nikar 是一位 41 歲的阿美族婦女,她曾經有受到 lati’的經驗,並且請獵人進<br />

行儀式而得到療癒。在此經驗之前她並不相信有 lati’的存在,認為這是老人家所<br />

說的傳說故事,並不當真。她說道:<br />

我知道以前有malati'的事情,古時候是有聽說的,不過我是沒有相信,<br />

想說那是老人家說說的;沒想到碰到的時候才知道,原來阿美族的這個<br />

(lati’)也是很強的,之前都想說有這麼一回事嗎?就碰到的時候才知<br />

道有這樣的。<br />

從 Nikar 的言語中,可發現她並沒有對於這種 lati’產生信仰,只是將之視為<br />

無稽之談,但是自己的身體卻又經驗了這樣的感受。此例子可以提供一些討論,<br />

筆者相信「文化」建構身體的感覺,個人在自身「文化」浸濡下特別重視某種知<br />

覺,相對的也會忽略了某些感覺;可是 Nikar 並不是在這樣的文化裡成長,自己<br />

也沒有看過人家有 lati’的經驗,可是她卻能夠清楚的感受到該身體經驗,所以身<br />

體最原始的感覺是存在的,而文化所給予的是認識這等感覺的方式和框架。自己<br />

親身經驗的過程,也成為她認識此「文化」的方式,表現了個體經驗的價值,研<br />

究者不應將文化對於個體的影響視為理所當然,必須透過「經驗」與自我理解的<br />

過程,文化結構方能影響文化內的個體。這一種自我理解的過程,就如同 Foucault<br />

所談「自我技藝」(technologies of the self),經驗主體透過一種自我的省思與討<br />

論,因地、事、時、地、物產生出差異的自我理解,這種理解不是文化結構(文<br />

化權力)下的先驗結果。<br />

Nikar 經過此經驗選擇「相信」lati’的存在,改變了她對於阿美族傳統信仰<br />

的看法,從懷疑轉而相信;她的「相信」是依循著文化框架的影響,在她的知識<br />

16

系統裡,必須能夠解讀此經驗,才能夠在經驗這件事情後產生自我理解。<br />

以下是筆者和 Nikar 的對話,描述她實際的 lati’經驗。<br />

Nikar:喔,我malati'的時候喔,我只有一次而已,皮膚發燙又癢癢的,<br />

只有那個重要的東西(陰部)不會養。<br />

筆 者:其他地方都會癢。<br />

Nikar:嘿呀!耳朵拉,還有眼睛都腫起來,眼皮腫起來都不能張開眼<br />

睛了。身體紅紅的,就一直那個發燙,那個癢是不一樣的,是<br />

很裡面的那種,不是一般皮膚癢的那種可以抓到的癢。<br />

筆 者:就是怎麼抓都抓不到的感覺<br />

Nikar:嘿,抓不到,而且身體會感覺發熱,那個癢就是刺刺的,我那<br />

時候就在想我是怎麼了。<br />

筆 者:有去看(醫生)嗎?<br />

Nikar:就那個郵局前面,那個仁德診所,醫生說我是皮膚病阿,打個<br />

針又給我藥擦,也沒有好啊。<br />

筆 者:有長一粒一粒的疹子嗎?<br />

Nikar:可是啊,不是像起疹子那種一粒一粒,不是,就像那個(停頓),<br />

不會像被蟲咬,和皮膚病的不一樣。<br />

Nikar在對話中感受到和生理醫學不同的症狀,雖然醫生已經判定是皮膚<br />

病,她還是不太相信,強調其感受的差異性。皮膚有紅腫和發癢的現象,就一般<br />

觀念將會認定這是皮膚病;可是Nikar形容那是一種皮膚深處發癢的感覺,怎麼<br />

抓都無法止癢,身體感覺到刺刺熱熱的,也沒有起疹子。她強調這和你(指筆者)<br />

所想像的皮膚病不一樣。因為這樣的痛苦讓她三、四天無法入眠,醫生的診斷及<br />

治療也沒有讓她有所改善,她也就覺得很不太對勁。<br />

她能夠感受不同的身體經驗,也能夠清楚分辨感覺的差異。從生理學的概念<br />

來看,「癢」的生理反應是皮膚表皮的刺激,再傳導到大腦意識到「癢」。她形容<br />

這是皮膚深處,無法抓到以止癢,顯然是和生理學的概念有所差異,這樣就不太<br />

能夠用生理概念定義這種「癢」是什麼?對於Nikar而言,她已經定義了這種「癢」<br />

的感覺。<br />

她詢問附近的耆老這樣的狀況該怎麼辦,耆老馬上問他是不是有去過Do’eng<br />

的家。Nikar並沒有和Do’eng有說到話,只是她和Do’eng的女兒很要好,所以經<br />

常去他的家聊天。Nikar依照耆老的意見,拿一瓶酒到Do’eng家,告訴他自己身<br />

體的狀況。Do’eng也知道是什麼狀況,願意作儀式來為Nikar治療。她述說儀式<br />

的過程:<br />

那個阿嬤就說我應該是得到了他(Do’eng)的lati’,我還問說現在還有這<br />

種malati'的喔?阿嬤就說現在就只有他比較會讓人家malati'了,要我帶<br />

17

一瓶酒過去。我回去問我家的別人(她老公),他就叫我試看看,我才<br />

敢去的。阿公(Do’eng)的女兒是我的朋友,就有跟他說,阿公就說可以<br />

幫我用。他就給我坐在她前面,他就拿去我手中酒,倒進嘴巴裡,然後<br />

就pus~(嘴裡噴出酒的聲音)這樣噴我,就是像電視裡面的巫師ㄧ樣,<br />

可是他沒有拿什麼東西,就只有那一瓶酒而已。然後他用手摩擦 5 我的<br />

身體,用酒來洗,有聽到她唸說「不留在孩子的身體裡了,讓她身體不<br />

要痛苦」 6 ,其他的話我就聽不到,他的嘴巴一直動,也沒有講出來,<br />

然後叫我喝剩下來的酒。那個時候malati',真的,他弄好之後就可以好<br />

好睡了,我那時候已經好幾天沒有睡好了。早上他(Do’eng)還有過去問<br />

我說怎麼樣了,我就說好多了,他就說好了就好了,他也沒有說碰到什<br />

麼他的東西怎麼樣的。我想這個還是要看八字,輕的人就會得到,否則<br />

其他人怎麼都沒有呢?不過一次malati'之後就不會有第二次了,碰到他<br />

的東西就不會怎樣了,大概是外人不能亂摸他的東西,不能亂碰還是怎<br />

麼樣。<br />

Nikar 原本懷疑這種傳統的「治療」方式,但是人在處於一種失望的處境時,<br />

會盡可能的嘗試還未使用過的方式,她試圖透過詢問另一個人,也就是她老公的<br />

意見後才肯嘗試。<br />

這她的經驗中,我們也發現一些宗教的混雜。她用「洗」的概念來說明把身<br />

上的東西去除掉,這種洗的概念在阿美族時常見得,可能是用雙手將水撥到身上<br />

的動作,或是擦拭身體的動作,都有表現乾淨之動作(巴奈‧母路 2004)。此<br />

身體觀是認為病痛是附著在人的身上,必須透過一個超自然的潔淨方式,才能夠<br />

將病痛「洗」掉。從獵人嘴巴噴出的水,雖然混著口水但是絕對不會是髒的水,。<br />

這種洗身體的概念,與基督宗教有產生某種相似之處,基督宗教也將人的身體定<br />

義為有罪的身體,需要透過聖血來洗淨;基督宗教再阿美族社會也推行了四、五<br />

十年,這不免讓人懷疑有所關聯。<br />

Nikar 則用「八字」的概念,這詞彙又與漢人的傳統信仰有關,筆者提出兩<br />

個可能的解釋,第一,阿美族的身體觀中有類似於八卦輕和重,從這個概念延伸<br />

而借用此詞彙來表示;第二種可能性,就是阿美族現在的身體觀已受到漢人傳統<br />

信仰影響。吉拉米代部落有類似這種八字輕的概念,他們稱之為 pasafa,在部落<br />

族人認為人的兩個肩膀各有一個類似於「靈」,這個靈的強弱將會影響這個人是<br />

不是容易 adada,在過去族人們理解身體有任何症狀是因為自己 sala-afan 被人家<br />

的靈比下去(pasafa),所以不準小孩接近死人或是獵人,因為小孩的 sala-afan 並<br />

沒有生長成熟,容易被比下去(pasafa),也就容易得病。<br />

現在族人也將這種比下去(pasafa)理解成是傳染,認為過去被禁止接近死<br />

人、病人時,就是害怕他們的疾病會傳染給小孩。這樣理解的過程中,就沒有將<br />

5 報導人是用 suli 這個動詞,掌心壓在皮膚上,如搓揉麵團的方式摩擦皮膚。<br />

6 此句為「haman to tini tatilengan no wawa a dahen to cinga」的翻譯。<br />

18

「獵人」考慮進去,這也反應了某些矛盾,既然過去比下去(pasafa)的概念將能<br />

夠處理所有人的「傳染」問題,可是用生理醫學的「傳染」概念就無法理解為何<br />

不能夠接近獵人。所以部落族人還是用這種雙重的、混淆的概念在看待、理解。<br />

作為一個研究者也許會感到這種不一致的理解方式充滿了矛盾,對於部落居民而<br />

言,這種切割開來不一致的理解方式卻是不矛盾的、自然而然地。<br />

此現象也說明了「文化」或「宗教信仰」的複雜性,我們在其中已經無法清<br />

晰的找到阿美族文化或傳統信仰是什麼?因為它已經是各種元素的混淆狀況,這<br />

種混淆卻沒有混沌的感受,因為所有元素很合理的融合在一起,表現的是一種混<br />

淆的自然狀態。這種文化元素在非意識的狀態下達成平衡,這也強調身體主體的<br />

概念,身體能夠自主的吸收或排斥各種元素,產生一個新的樣貌,就像各種顏色<br />

的顏料混在一起完全分辨不出原來的元素在那?身體能夠在最省力最不產生突<br />

兀的情況下行程融合作用,看不見卻又實際發生。<br />

身體所產生出來的新元素,將會成為他理解文化或認知事物的方式,Nikar<br />

用這些元素理解自己的身體經驗和過程,在這樣的狀態下隨時解構文化,因為每<br />

一次的經驗或不同文化的融合中產生新的產物,此產物又能夠反映於經驗者的文<br />

化之中。這些的身體自主的活動,也強調了身體在研究中的重要課題。<br />

除了 Nikar,部落許多人都有經驗過 lati’,症狀大多身體癢到受不了,或是<br />

下瀉。<br />

Kacaw 的 lati’經驗,是一個年紀比他小的人 Caki 讓他受到的,他們一起在<br />

蔗田工作,下午工作到一半的時候 Kacaw 全身感到很癢,怎麼抓到還是很癢,<br />

Caki 的老婆就跟 Caki 說你現去幫他弄一下。Caki 就叫 Kacaw 休息一下,說要請<br />

他喝兩杯,兩人到雜貨店喝酒, Caki 就將米酒倒入嘴巴後,噴灑在自己的手上,<br />

然後拍一拍 Kacaw 的背部,並買一個皮蛋給他吃。Kacaw 被他拍得莫名其妙,<br />

但也沒有抵抗,吃下去之後立即感受到身體內的一種暖意,那種暖意是很輕鬆<br />

的、飄飄的感覺,原本全身都在癢,就在那個之後就沒有了,從拍打到整個身體<br />

好起來,不過五分鐘的時間。<br />

另一個身體經驗的報導人 Fulaw 是一位 75 歲的老獵人,他是部落目前唯一<br />

有靈性體質的獵人,他五年前丟掉製作陷阱的鋼線和部分獵具,因為他的某種體<br />

質必須讓他將這些東西丟棄,否則會讓自己身體有不舒服的感覺,丟棄的動作也<br />

宣告不再上山了。他並非一出生之後就有靈性體質,他是在 45 歲的時候發現自<br />

己有這種體質,以下是他和筆者的對話訴說自己得知靈性體質的過程。<br />

Fulaw:我的二兒子 E-mah,歪嘴,差不多三個月還是四個月看病沒有<br />

好。我們不知道麻,我們帶去漢人的祭司(乩童),後來我的阿<br />

姨就說要去布農族的巫師試看看。帶了一斗糯米、一隻雞,肉<br />

五斤,香菸一條,還有檳榔。帶去布農族的祭司,他不會我們<br />

的族語,一定要用他們的語言,我自己會講布農族的話,。他<br />

拿香蕉的葉子墊在最底下,拿一個碗裝滿水,旁邊放一瓶米酒,<br />

19

接著他就對碗唸著,dududa~dududa~dududa,那個訊息就會出<br />

現在碗裡頭,我們是看不懂。他就說等一下回去,要拍一拍自<br />

己的孩子,後來隔一天早上五點,我就拍一拍兒子的背後,然<br />

後出門工作,小孩也要去上學麻,(早上)八點我工作回來,小<br />

孩九點回來的時候,就沒有了(就好了)。<br />

筆 者:就從那個時候你才知道你有這個能力喔。<br />

Fulaw:我就是那時候知道,危險勒,我的lati'。只要有人malati'就直接<br />

會過來我這裡。<br />

筆 者:如果不是你的(lati')呢?也可以嗎?<br />

Fulaw:還是可以分辨的,每個人的lati’都不一樣,如果身體很冷的話<br />

就是我的(lati’),如果很熱就不是我的,歪嘴還有身體很癢的都<br />

是我的。<br />

在 Fulaw 的經驗裡,使人 lati’的能力(靈力)並非與生俱來,而是在一次偶<br />

然的情況下發生的,而且第一個被他的能力弄到 lati’的就是自己的孩子,他求助<br />

於醫生和漢人的乩童皆沒有改變,轉而回來詢問原住民的巫師,而且是布農族<br />

的。布農族的巫師並沒有講明這個孩子發生什麼事情,而是告訴 Fulaw 應該要怎<br />

麼做,Fulaw 卻在第一個時間知道自己有這種讓人家 lati’的能力,他表示他原本<br />

就知道部落的獵人會有這樣的能力,可是卻發生在自己身上,也感到不可思議。<br />

只是他並不知道這樣的力量是如何產生的,也不能夠明確的說出這樣的力量到底<br />

是什麼,可是他確知道這是他身上所擁有,而且當有人接近他或處碰到他的東西<br />

時,會讓人產生不舒服的感覺,他就必須用某些儀式來醫治。<br />

擁有靈性體質的人,卻不知道自己的力量是從何而來,也不知道這股力量是<br />

什麼?這些能力已經離開了能夠意識或者能夠理解的層次,這是身體自我的一種<br />

表現,那些能力或感受都會這樣發生。Fulaw 他也知道有什麼樣的行為會讓這種<br />

能力增強,這一切都是一種信仰,相信這些就會發生,而不需要理解,當然不理<br />

解的同時這種力量也會讓自己受苦。他說:<br />

如果你有打到水鹿或兩、三百斤以上的山猪,那個lati'很強。我的lati'<br />

什麼都有(表示有比較多的症狀),做全身檢查,找不到什麼毛病,醫<br />

生不知道原住民的lati'。我沒有放陷阱,就是沒有放一段時間,那個lati’<br />

就會很壞,它(具有lati’能力的獵具)就會讓我不舒服(adada),如果有放<br />

就會沒有問題。所以要一直放才可以,身體也不知道怎麼樣的不舒服,<br />

頭痛也不一樣,可是我知道是它讓我這樣的,嚴重的時候還會吐血。<br />

獵到水鹿和三百多斤以上的山豬,是獵人能力的一個指標,這兩種動物是比<br />

較大型的動物,而且不太容易被陷阱制伏,諸多老獵人常述說自己追捕水鹿或刺<br />

殺大山豬的情境,可以見得對於獵人來說這不是一件普通的經驗。lati’的強弱也<br />

20

和這指標不謀而合,部落居民提到這些具有靈力的獵人,除了會感到害怕之外,<br />

也感到敬畏,因為族人知道擁有這樣能力的人,也表示他是一個優秀的狩獵者。<br />

Fulaw 知道當自己獵到這些較困難的動物時,lati’的能力就會跟著增強,也更會<br />

讓其他人受到痛苦。有時候是自己的親戚、朋友,據他表示他也不太希望讓人家<br />

得到 lati’可是這又非常的無奈,自己本身就是擁有這樣的能力。他自己也常到醫<br />

院幫朋友「治療」,因為族人經過幾個醫院診斷都無發的到治癒時,就會想到<br />

Fulaw,便請他到醫院來為他們「治療」。<br />

但是這種力量不只是讓人家受苦,這樣的力量卻也會因為自己沒有上山,獵<br />

具讓自己感到不舒服,獵人會有頭痛、顫抖的症狀,最嚴重的還會吐血,所以他<br />

並沒有因為這種裡力量得到太多好處,因為反應自己的卻是另一種痛苦的感受。<br />

這也使得 Fulaw 必須時常的要進入山林狩獵。這是一個非常特別的經驗,Fulaw<br />

表示很多人都不知道這種會讓人家 lati’的人,其實也因為沒有上山狩獵而自己就<br />

會 lati’。<br />

四、體現的文化與自我的身體<br />

在此研究中,Nikar對於身體發癢始終無法一致的經驗,有這一套理解的方<br />

式,或是認知的方式,他能夠分辨那次經驗的「癢」和皮膚病、過敏經驗的「癢」<br />

是截然不同的,而且他能夠理解這樣知覺的產生,事實上來自於文化對於身體的<br />

感知方式,那種差別只有在相同文化脈絡下才能夠解讀。Fulaw能夠感受到獵具<br />

對於他的身體影響,自己的在獵具上的靈力反置於自己,也不是一種能夠理解的<br />

感受,卻需要從某種特定文化脈絡才能夠瞭解。<br />

他們在這些獨特的身體經驗中的知覺和理解,實現自身文化的某些元素,當<br />

然他們的文化是很多樣的,無法定義的。這也呼應余舜德的觀點,他認為「每個<br />

文化以不同之方式感知內在與外在的世界,各自獨特的文化方式包含以不同的角<br />

度組合感官知覺,或發展出具文化獨特意義之感知的項目」(余舜德<br />

2003:108)。所謂感官知覺就是痛覺,是身體實際的刺激,而感知的項目是這些<br />

知覺延伸出個人的痛苦感或是不舒服感。從Nikar和Fulaw對於lati’的身體經驗<br />

中,體現了自己的文化。在此研究中還未能夠提出較明確的文化探討,比較明確<br />

的是提供一個文化的方式。<br />

在此經驗研究中筆者以「身體主體」解釋經驗中「非意識」實踐與感知。<br />

Nikar無法用科學理性理解這種反應只有獵人用米酒來洗身體之後才能痊癒的現<br />

象,她面對的是一個無解或是無法證實的「真實」,這種身體經驗的確是「真實」<br />

的感受,身體經驗就和一般皮膚病和過敏的感受區隔開來,這種區隔如果是在非<br />

意識狀態下的反應,從一個「身體主體」能夠理解,因為身體主動的定義和區隔<br />

經驗本身。Fulaw靈性體質是能夠知覺其特殊的感受,並且「使用」此體質,他<br />

的身體也表現出一個他無法意識到的感知,他能夠理解感知的存在,卻無法言明<br />

感知的力量是如何進來、如何刺激,他的身體已經主動的接收此感知,也主動的<br />

理解。<br />

21

這種身體區隔的感受,表現的是一種自我的身體,身體在不言明的情況下,<br />

身體自己卻做出了定義和決定,不需要進行思考或意識理解,身體已經在過程中<br />

主動理解,也就是身體主體此經驗中定義了此非理解的知覺,表現自我的身體。<br />

另一部份,在此研究中身體表現自我的例子,相異文化在身體主體的情況下<br />

進行自然的交溶,研究者雖然在過程中發現不同文化的交錯理解及使用,似乎呈<br />

現一種矛盾的情境,可是對於在地居民而言,在這種文化混淆的狀況下並不會感<br />

到矛盾,而且實踐的非常自然,筆者認為這種文化交融的狀況,也是身體在非意<br />

識的狀態下進行的主體展現,個人的身體能夠將不自然、混沌的接觸,主體的融<br />

合在個人的經驗和實踐中,實現自我的身體。<br />

不同文化會陶冶出不同的行為、動作和姿勢,既使是簡單的走路,我們還是<br />

可以從身體的觀察發現差異。這些行為、動作和姿勢皆是身體的技術,不是與生<br />

俱來,而需經由身體反覆的學習和試誤,才有所成就;文化知識提供身體技術的<br />

目標,每個人各憑本事修練自己的身體。身體本身具有自主性,身體感知是與生<br />

俱來,透過文化概念的經驗後形成,而身體感知也有能力選擇需要怎樣的一種文<br />

化(Lock Scheper-Hughes 1996)。身體有雙重的向度,一個是文化概念提供給身體<br />

的認知方式與技術,另一個向度,是身體的經驗、感知能夠向外影響社會或文化。<br />

本研究從「lati’」的經驗和想像中,發現身體是文化的接收者亦是文化的體<br />

現者,身體的經驗方式會受到限制亦會促成文化的建構和解構。每個人在習得與<br />

實現文化象徵的過程中,無法抽離自己的身體,唯有從身體作為各種元素的處理<br />

場所,才能夠理解客觀外部知識與自身內在知識的交融過程。文化概念影響個人<br />

的思想與行為,是我們所理解的事實,但個人轉而影響文化卻沒有較多的討論,<br />

筆者從「lati’」經驗中身體與文化的理解上,認為文化與個人的相互影響,是往<br />

後可努力的研究方向,也是身體作為知識研究的價值所在。<br />

五、結論<br />

「lati’」是狩獵「文化」裡一個重要且普遍的經驗,也是從理性科學概念裡<br />

無法理解的現象,在經驗中包含了文化所框架出來的概念,就像此研究的報導<br />

人,雖然無法理解這是什麼現象,但是文化卻給予他理解和定義的方式,而且這<br />

樣的定義過程卻是從身體出發的,身體主動從知覺中的進行定義及分辨,這種能<br />

力必須來自於文化既有的理解和思維。<br />

另一部份,「lati’」經驗本身是一個最直接的身體經驗,容許筆者從身體經<br />

驗的課題來研究文化內涵。雖然研究內容並不充足,卻能夠提醒身體研究的可能<br />

性,以及可能的方向,表達身體經驗使文化和自我發生在個體,也提供個體影響<br />

文化的思考方向。<br />

第三個部分「lati’」經驗中也可看見或預知個體差異的可能性,因為每個人<br />

的遭遇皆有所不同,可以從這一發現每個人因為經驗來理解內部(身體感受)和<br />

外部的世界,當有不同的經驗發生,就會有不同的自我理解,者也說明經驗和實<br />

踐中個體的重要性,因為皆有所差異的反應。<br />

22

通常人類學討論這種超自然力量的研究,探討的是族群信仰和價值、社會功<br />

能或是所傳達的文化象徵,經驗者本身和經驗的現場卻不被意識,在此研究中著<br />

重個人的經驗和他對於此經驗的理解,從中討論「身體」課題作為文化探究的方<br />

式。從此研究的經驗討探中,開啟探討文化的討論,我們時常使用「文化」的概<br />

念框架一個族群或人群,就如同阿美族是個母系社會、阿美族的傳統價值及信<br />

仰,但是這也造成了個體具有先驗的經驗結果,但是事實上這是不可能的,因為<br />

經驗者是人,我們沒有必要將一個複雜且多樣的結果,單一化或簡單化,我們試<br />

圖提供的是一個文化現象的可能因素或者相關性,而不是在諸多個體實踐中尋早<br />

某種定則或公式。<br />

人類學時常要去界定這是誰的文化,發現這一群人對於事物獨得的理解或認<br />

知系統。筆者從經驗研究裡發現,如何能夠辦到這種發現對於異己文化的發現屬<br />

於原來族群的因子,所有事件所有理解方式皆是混淆在實踐過程中或是經驗過程<br />

中,我們在經驗過程中發現了許多矛盾、混沌,但是對於實踐者或經驗者而言,<br />

卻是理所當然且自然的,這些所謂的「文化」已經很自然的混淆,卻不矛盾。人<br />

類學者試圖在這些理所當然中找尋矛盾、混沌,提供一種「想像」的空間,試圖<br />

在其中發現各種相關性。這也提醒研究者,文化並非組合而成,我們很難向拼圖<br />

一樣找到一片一片的拼圖,拼成一幅叫做「文化」的圖形,卻是在一個大染缸裡<br />

找到一些可能顏色元素,這些元素在這缸文化的流體中,幾乎很難的單一發現。<br />

從經驗研究中發現筆者對於身體課題的重要性,這種混淆的融合,必須透過身體<br />

實踐和身體經驗才能夠實現,身體的概念,也發揮這種非意識層次的自然交融。<br />

23

參考書目<br />

巴奈.母路<br />

余舜德<br />

2004 靈路上的音樂:阿美族里漏社祭師歲時祭儀。花蓮縣吉安鄉:原音基<br />

金會。<br />

2003 文化感知身體的方式:人類學冷熱醫學研究的重新思考。刊於臺灣人<br />

Douglas, Mary<br />

類學刊 1(1):105-146。<br />

1966 Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo.<br />

New York: Pantheon Books.<br />

1973 Natural symbols : explorations in cosmology. New York : Vintage Books<br />

Foucault, Michel.<br />

1988 Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault. Luther H.<br />

Martin, Huck Gutman and Patrick H. Hutton, eds. The University of<br />

Massachusetts Press,.<br />

1990[1981] 性意識史‧第一卷:導論,尚衡譯。台北:桂冠。<br />

Lock, Margaret and Nancy Scheper-Hughes<br />

1996 A Critical-Interpretive Approach in Medical Anthropology: Rituals and<br />

Routines of Discipline and Dissent. In Handbook of Medical<br />

Anthropology: Contemporary Theory and Method. Carolyn Sargent and<br />

Thomas Johnson, et al. Pp. 41-70. Connecticut: Greenwood Press.<br />

24

下車:重返水底寮<br />

蔡欣齡<br />

這些曾經發生的事情如果沒有寫下來,過去就這樣過去了,留下來的只有書<br />

本上看得到的東西,而真正呼吸過的生命卻留不住。當然我也不是認為文字可以<br />

完全留住生命,但至少我想盡力留下一點點。常常覺得我現在可以用文字表達思<br />

想,這不是一件偶然又容易的事,到目前為止的生命過程中,只要有任何一處不<br />

是按照那樣走,或許我就不是現在這個樣子,如果現在我有一點文字表達能力,<br />

那一定有什麼事等著我去完成。<br />

經濟生活影響一個人應該是很深的,一個人會去關心什麼問題,這跟一個人<br />

的背景有很大的關係;或者說,一個人不會去關心什麼問題,這跟他/她的背景<br />

有很大的關係。最近看到一篇學術論文,文中描述某位西方學者在經濟不景氣時<br />

「一度淪為計程車司機」,看到作者使用「淪」這個字,我感到非常沮喪,這個<br />

字通常用於「沈淪」或「淪陷」等負面詞意;我不由得想到,如果這位作者生命<br />

中至愛的親人以計程車維生,甚至父親或母親正是拿開計程車的錢來供養其就<br />

學,那麼,這位作者在用詞上會不會客氣一點?<br />

我所關心的原漢物資交換關係,在既有的文獻記載中,通常以客觀的敘述句<br />

呈現。例如:「各社生番持(山產)與熟番交易珠布鹽鐵,熟番出<br />

與通事交易。」(黃椒敬 1957:153)又如《鳳山縣志》:「毛布:番婦以獸毛和苧<br />

織成。漢人買以代氈,或為包裹之用。」(陳文達 1993)以上為文言文的例子,<br />

白話文的例子如《浸水營古道人文史蹟調查報告》:「早在荷蘭時代,位在三條崙<br />

道中途站的力里社排灣族,已經攜山產下山來交換日用品。」「嘉慶年代(西元<br />

1796-1820)水底寮已設民、番交易所,當時稱為『換番所』」(楊南郡 2003:55,93)。<br />

從上述記載中可歸納幾個要點:第一,原住民與漢人的物資交換由來已久;<br />

第二,原住民方面的交換物資為山產、漢人方面的交換物資為日用品;第三,固<br />

定的交易地點史上稱為換番所或漢番交易所。目前台灣史的研究中,當討論到「番<br />

界」、「生番(高山族群)、熟番(平埔族群),與漢人之間的關係」等主題時,內<br />

容必探討到不同族群交換民生物資的史實(詹素娟 1986,2004;王慧芬 2000;<br />

翁佳音 2000;柯志明 2001;鄭維中 2004)。然而我所關心的並不是考證有哪些<br />

物資被交換、何時成立交換所,也不是執政者對於交換現象的決策動向,我所關<br />

心的是交換的過程中,那當時真實呼吸的人們究竟如何互動?當彼此的穿著不一<br />

樣、說不同的語言、生活在不一樣的地方,面對面接觸的時候,當事者心裡在想<br />

什麼?感受是什麼?說些什麼話?做了什麼動作?<br />

我的報導人出生於 1951 年,她成長於屏東水底寮的務農家庭,在家庭中的<br />

角色為次女(三個姊姊、兩個哥哥、一個弟弟),讀過小學但沒有畢業,童年時<br />

曾經目睹排灣族人身著黑色衣衫,攜帶木柴、芋頭等山產,來到水底寮家中交換<br />

衣服、米等物資的情景。同樣講述交換的史實,從報導人的口述中,我看到了與<br />

25

上述種種文獻記載完全不同的內容與表達方式:<br />

伊歸身軀攏酒味,穿著跟咱無共。我彼陣實在是真生氣,我的衫找<br />

攏無,攏恁阿嬤拿去換了。我想,囡仔若哭,大人會緊帶走,所以<br />

我才會把他捏落去(笑)。大家攏真艱苦啦,即馬想想咧,他們行跡<br />

呢遠的路,換的是一點仔簡單的東西爾,大家攏真艱苦啦。<br />

報導人使用的是她慣習的閩南語,這段話譯成中文的意思大約是說<br />

他們全身都是酒味,穿得又很不一樣。我那時候很生氣,常常找不到我<br />

的衣服,找了很久才知道是妳外婆拿去交換。我想,如果小孩子哭,大<br />

人就會趕快帶小孩離開,所以我才會偷捏他們的小孩子。現在想想,他<br />

們走那麼遠的山路,只是為了跟我們交換那一點點東西,只是為了吃<br />

飽、穿暖,大家都很辛苦。<br />

這段報導人的記憶所代表的是「女性、孩童、閩南語」的話語呈現,這跟我<br />

目前所見的文獻所呈現的客觀敘述句有很大的差異。Mary Louise Pratt 通過「話<br />

語 discoruse」檢視民族誌寫作所涉及的問題,提出民族誌有所謂的「話語傳統」,<br />

亦即在民族誌寫作中,研究者如何看待或書寫研究對象,將可能受到研究者當時<br />

的背景、研究對象在歷來民族誌中的形象變化等因素所影響。在我的田野資料<br />

中,「女性、孩童、閩南語」的話語呈現並沒有可溯及的文獻對象,這也可以說,<br />

在過往有文字記載的歷史中,「女性、孩童、閩南語」是較為受到歷史論述所忽<br />

略的。既然我所要呈現的內容在歷史中沒有話語傳統,我便認為,在寫作上更必<br />

須選擇合適的方式,才能夠傳達研究主題以及田野資料的特質。<br />

我預計以第一人稱的敘說方式,朝三個向方進行寫作。第一個部份是將小學<br />

以前完全沒有接觸過原住民的情況舖敘出來,新莊的原生家庭以及水底寮的外婆<br />

家都是閩南文化氛圍,映照接下來身份辨識的主題。第二個部份是我國中、高中、<br />

大學、研究所等每個階段,都遇到外界關於原住民的身份指認,「妳是山地人嗎?」<br />

「妳是原住民嗎?」「妳也是原住民嗎?」「妳是哪一族?」這些指認的話語在不<br />

同的時空中跟我對自己的認知產生對話,我對自己的身份認同因此是一直在變動<br />

的,此為第二部份的寫作重心。第三個部份是透過報導人的回憶口述,返回五O<br />

年代的水底寮,將報導人所回憶的內容以「場景」的方式描寫出來,如農忙的場<br />

景、與排灣族接觸的場景等。<br />

本研究成果即第一部份「小學以前的生活」之最開始,內容是回憶童年的家<br />

庭處境以及每年春節與母親搭車返回水底寮的過程。以「下車」為題,比喻書寫<br />

水底寮的動作,如同童年時跟著父母搭乘客運至水底寮下車的經驗,只不過現在<br />

是自己前往、自己下車,透過回憶敘說以觀照自身生命。<br />

26

●<br />

菜市場街路在中午過後安靜許多。那天,大部份攤位都收了,只有文具店前<br />

面的水果攤還擺著,文具店老闆娘、水果攤老闆等幾個大人坐在一起,媽媽把紅<br />

色鈴木五十停在水果攤前,我坐在後座,雙手環抱媽媽的身體、耳朵貼緊背部,<br />

一邊聽到模糊的砰然節奏,一邊聽到清楚的講話聲音,媽媽說:阿嬤疼姊姊,接<br />

下來想抱個男孫,這個孩子是第二個女的,阿嬤不疼她……<br />

媽媽外出工作,傍晚時分,紅色鈴木五十的引擎聲從巷子口傳來,我一整天<br />

的重擔才卸下來。跟著到二樓,迫不及待訴說阿嬤有多麼不喜歡我,「今天阿嬤<br />

有打我們,阿嬤打大姊比較多下,可是都很輕,阿嬤打我比較少下,可是都很用<br />

力。」媽媽不會附和我,說我太多心,可是很奇怪,我又經常聽見她跟別人說阿<br />

嬤對我不好,這真的是我一再感到不明白的地方。<br />

月底那幾天沒錢,跟媽媽去泰山的乾洗店找一位童年玩伴。進到乾洗店,一<br />

下子無法與那假得像塑膠的味道和平相處,儘管沒有任何束縛,壓迫感卻無所不<br />

在,我不動聲色地一再吸氣、吐氣,直至感覺不到為止。媽媽買掬水軒營養口糧<br />

給我,滿足又忍耐地混著乾洗店的味道吃。等她們講完話,媽媽順道在泰山幫紅<br />

色鈴木五十加油,然後回到新莊家裡。<br />

在一樓通舖房間被阿嬤捏得很痛很痛,並不是先被捏痛才哭的,而是撕喊著<br />

想到二樓,無論如何表達心願,情況不允許就是不允許。抽抽噎噎躺回床上,阿<br />

嬤捏我大腿,「掐」下去時預備承受,「轉」最是痛到極點,強忍住,在痛與忍<br />

之間產生一種抵抗的快意;如果再哭,又會被捏,重複痛的感覺。這全是因為剛<br />

出生的弟弟需要照顧,四歲的我不能留在爸媽二樓房間。<br />

從這時候起,睡在我右邊的是阿公,他一隻耳朵聽不見,阿嬤跟他講話很大<br />

聲,有時會念他「臭耳聾」。阿公的耳朵是日本時代在嘉義機場修飛機時,被飛<br />

機的聲音弄壞的。阿公的頭髮終日抺上黏稠的髮油,枕頭上有一層油垢,另隻耳<br />

朵貼近一台小收音機,擴音的黑色網點也卡著油垢。收音機裡的講話跟我愛聽的<br />

流行歌不一樣,聽吳樂天講「日本時代義賊-廖添丁」的故事好似在看電影,有<br />

個壞人的偷襲行動被人預料,就在壞人往上推開木板的剎那,早已準備好的麥芽<br />

膏從上面倒入壞人的眼睛。剛好我眼睛受傷、出院回家休養,一直想,若真的被<br />

麥芽膏沾到,眼睛還有救嗎?感覺好像很難過、很恐怖。還有,那個麥芽糖很好<br />

吃,菜市場偶爾有人來賣,只要跟那個人講我們想要什麼圖案,他就會做成一片<br />

棒棒糖,有很多大人小孩圍著看,我常擔心他做不出別人要的圖案,可是從來沒<br />

有發生,如果有人說要「牛」,他用棒子在鐵盤上勾畫一下麥芽膏,就有一隻牛<br />

了!我還看過鬍鬚很長的龍。所以說,怎麼會去把麥芽膏拿來倒在人的眼睛上<br />

呢?<br />

睡在我左邊的是姊姊,姊姊的左邊是阿嬤,這是每天睡覺固定的位置。夏天<br />

的時候,阿嬤側身向著我們,手上的扇子在她睡著時停住,一會兒醒來又繼續搧,<br />

阿嬤腳邊還有一台小電風扇轉來轉去,我有時吹得到風,有時吹不到,就這樣搧<br />

27

搧停停直到睡著,醒來又是另一天。有一天我跟姊姊擁有了自己的扇子,阿嬤不<br />

在時我們就互相搧風,我手痠換姊姊搧,姊姊手痠就換我,我會搧到真的忍不住<br />

痠了才停止,我常覺得姊姊的手很容易痠。我的扇子是藍色塑膠材質,上面有小<br />

天使、雲和彩虹圖案,小天使長得圓嘟嘟,身體飄行在兩朵白雲和彩虹之間,彩<br />

色木馬也在這片天空優遊,兒童樂園的旋轉木馬是好玩的地方,扇子裡的世界是<br />

可以飛翔的快樂天堂,我還另外貼了一些喜歡的糖果、餅乾、草莓貼紙上去。姊<br />

姊的是粉紅色小白兔圖案,不知是不是她屬兔的關係才挑這圖案的。我屬蛇,阿<br />

嬤很怕蛇,電視上如果出現蛇,就要趕快轉到別台去。<br />

當我可以靜靜閉上眼睛,想像回到外婆家的感覺,那應該是不再哭的時候了。<br />

小時候過年就是做一些相同的事。從除夕晚上吃火鍋開始,隔天睡醒是初<br />

一,那條平日上午有很多攤位的菜市場街路一片寂靜,相銜的中正路幾乎沒有車<br />

子往來,跟平時差很多。初一白天,大人都會帶我們去逛新莊街,媽媽則是忙著<br />

準備很多事情,接近晚上十二點,拖著行李穿越菜市場街路,我可以認出平常哪<br />

個攤位是賣菜的、賣豆花的、賣衣服的、賣肉鬆的,肉鬆店老闆有時在門口烤一<br />

種四方型片狀的紅色肉乾,這是姊姊愛吃的,老闆有時在門口炒肉鬆,攪拌機器<br />

散發出誘人的香味,聞到的感覺很像在夢裡吃到餅乾,醒來卻失落了咀嚼的真實<br />

感。肉鬆店斜對面,雞從狹小的籠子哎哎地被抓出來,脖子劃一刀、丟進攪拌筒,<br />

平常要不動聲色地憋氣走過去,雞糞的味道很像是腳底踏在陰天的黑色砂岸,上<br />

岸時沾黏許多細小砂石,無法完全撥乾淨的感覺。行過西藥房、麵包店、豆漿店、<br />

幼稚園,抵達中正路。在這冷清大街,周遭的空寂讓我驚訝,不知道人都哪去了?<br />

爸爸攔一台計程車載我們去台汽西站,排隊等待台北到高雄的國光號補位。<br />

坐上國光號,車子開始移動,就有一種出遠門的興奮,好像接下來要去一個<br />

跟平常不一樣的地方。從台北到三重這一段路,看著窗外街道、車子、招牌閃爍,<br />

一直到了高速公路,窗外閃爍的燈光離我遠去,才不再盯著外面看。車行愈久,<br />

想做一點事情來推移時間,眼睛貼近玻璃窗探望車窗外的風景,所見仍然是潻黑<br />

的夜晚,偶爾遠方出現點點亮光,想不透究竟是什麼樣的人家住在這樣遠僻的地<br />

方?往前看,潻黑的夜晚被長長的紅色車燈妝點,車燈蜿蜒著道路的曲向,而對<br />

向的北上車道偶有金色車燈閃過,為什麼我們不是在那條比較好走的路上呢?每<br />

年都這樣,國光號小姐沿走道一手拉桿子一手捧盤子、端水給乘客,司機在我們<br />

睡得很累時仍然耐心地推進。<br />

我和姊姊、弟弟在車子上吃除夕拜拜過的旺旺仙貝、媽媽準備的飯團、切好<br />

的水果等零食。當弟弟還是嬰兒的時候,我跟姊姊一人坐一個位子,後來弟弟愈<br />

長愈大,變成三個人擠兩個位置。有次弟弟在唱「明天會更好」,我擔心太大聲<br />

吵到別人,叫他唱小聲一點。媽媽常叫我要愛護弟弟,我和姊姊回娘家都是要靠<br />

弟弟,將來是弟弟當家的。弟弟小時候大完便還不會自己擦屁股,媽媽在客廳忙<br />

著車衣服,叫我幫弟弟擦,弟弟每次大完便,總是走到廁所門口,叫:「二姊。」<br />

然後把屁股抬高,我就去馬桶那邊拿衛生紙出來幫他擦,若遇到水水的黃色大<br />

便,那種就要用比較多張衛生紙,才能把旁邊皮膚的大便擦掉。<br />

28

車子走走停停而我睡了又醒的途中,吃過零食的嘴巴逐漸發酸,剛開始興奮<br />

的心情都消磨盡了,只希望趕快到達高雄。到高雄天已經亮了,這就是正正當當<br />

的初二,媽媽說女兒可以回娘家的日子。一下車,跟台北不一樣口音的閩南語迎<br />

面而來,計程車司機過來招攬正在拖行李的人,「屏東!屏東!」「潮洲!」「東<br />

港!」「枋寮哦!」「恆春哦,恆春!」我不敢看他們,因為我知道坐計程車很貴。<br />

往水底寮的客運站在高雄台汽站的旁邊。搭客運的人很多、沒有位子坐,我<br />

們硬擠上車,我在門口只有一隻腳站立的空間,每當有人下車,門一摺開,腳就<br />

受到壓迫。晃著晃著,窗外景色從高樓大廈漸漸變成舒展的綠地以及拍打著幫浦<br />

的池子,水底寮彷彿就快到了,然而每次都是爸媽提醒,我才知道該下車了。我<br />

想,要是我自己一個人來,我會知道在哪裡下車嗎?下車之後,媽媽經常一時找<br />

不到路,這時爸爸就笑她,自己家還會找不到路,媽媽也自己笑自己,她說房子<br />

愈蓋愈多,差點快不認得了。終究我們還是會找到路,拖著行李走在水底寮的街<br />

道,呼吸著燒柴火混著雞大便或豬大便的味道,爸爸說:「就是這個味道!」姊<br />

姊和我也這樣覺得,水底寮才有這種味道。有時候路上有人認出媽媽是「慶嬸的<br />

女兒」,媽媽一路上都在笑,感覺這就是她的地方。<br />

29

參考書目<br />

王慧芬<br />

翁佳音<br />

2000 清代臺灣的番界政策。台北:台大歷史研究所碩士論文。<br />

2000 地方會議‧瞨社與王田─臺灣近代初期史研究筆記(一)。刊於台灣<br />

文獻 51(3):263-281。<br />

陳文達<br />

1993 鳳山縣志。南投:臺灣省文獻委員會。<br />

黃叔璥<br />

1999 臺海使槎錄。南投:臺灣省文獻委員會。<br />

楊南郡<br />

2003 浸水營古道人文史蹟調查報告。台北:行政院農會林務局。<br />

詹素娟<br />

1986 清代臺灣平埔族與漢人關係之探討。刊於近代中國區域史研討會。<br />

詹素娟<br />

2004 日治初期台灣總督府的「熟番」政策─以宜蘭平埔族為例。刊於台灣<br />

史研究 11(1):43-78。<br />

詹母斯‧克利福德、喬治‧馬庫斯編<br />

2006 寫文化,高丙中、吳曉黎、李霞譯。北京:商務印書館。<br />

30

愛情,需要翻譯:戀人絮語的言談分析<br />

謝佳玲<br />

最初是想瞭解人與人之間的「同在」是怎麼一回事。「同在」簡單說就是一<br />

種「我跟你在一起」的感受,一種幾近自我消融的聯結經驗。戀人間有時出現強<br />

烈的同在感,像回到母親溫暖的子宮般讓人重新感受到安全、完整,但這經驗卻<br />

如閃現的靈光,存在於用語言辨識前的瞬間,在辨識當下就遠離了它。經驗中也<br />

發現越刻意要達到「同在」越只突顯雙方的差異與距離,可是在某些自自然然的<br />

時刻,「同在」又如神的恩賜般悄悄冒出,讓彼此珍惜而享受相互的陪伴。<br />

如果「同在」是一種人與人之間親暱的靠近,那我感到困惑與好奇的是:他<br />

人其實是我無法完全瞭解的他者,這種同在難道是一種幻覺?又兩個人都感到同<br />

在才是同在嗎?關係裡我們總說要溝通,但更常是發現越溝越不通,又或者同在<br />

需要的不是語言與理解,而是別的?而且,感到同在的是哪個部分的自己?是「自<br />

我」還是更深層的「存在主體」?<br />

戀人想瞭解彼此,透過言語行動試探對方真正的心意,在戀人的對話中特別<br />

能展現這種試圖抵達同在的欲望。然而戀人常常也是最受挫的,在試探的同時,<br />

可能發現對方是自己永遠抵達不了的他者;或者在某些時刻以為瞭解了彼此,以<br />

為同在了,但之後又發現其實並沒有。一般觀點認為要理解不同的語言、文化需<br />

要透過翻譯,但其實即使是同種族同語言的戀人也未必能真正瞭解彼此。這不是<br />

在說明男人來自火星,女人來自金星這種對性別差異的通俗說法,而是想呈現語<br />

言本身的問題。<br />

詮釋學討論語言與理解之間的關係,認為人類理解事物是以語言作為符號來<br />

替代真實的對象物,然而符號與真實對象物之間的對應性並非如此絕對,符號有<br />

其任意性,真實對象物亦有其不可符號化的部分。以此觀點我們可以說符號與真<br />

實對象物之間有一道很難跨越的鴻溝,語言符號是一種對真實對象物的「修辭」,<br />

兩者不能等同視之。<br />

那麼,直接以語言追尋「同在」就像立即要以符號抵達真實對象物一樣,會<br />

陷入追尋海市蜃樓的虛妄,不斷自我反覆而找不到出口。「同在」與「理解同在」<br />

其實不等同,但是戀人總是很依賴語言去抵達同在,可能失敗 N 遍後才會慢慢<br />

看出某種徒勞,感覺到那道阻隔的透明之牆。所以,我試圖尋找其他出路,看有<br />

無可能建立一種經驗(身體)的知識,放棄用語言去抵達「同在」,而接受這路<br />

途的迂迴與掙扎的徒勞,發展出如關係修練般更切合真實情況的描述?<br />

關係修練將企圖抵達同在的經驗與理解視為不斷地以動態方式交錯的向<br />

度。就像旅行一樣,讀大堆旅行書無法替代真正在當地的經驗,上路前每個旅行<br />

者對旅途都有一套自己的想像與期待,可是實際一定不一樣。旅行就是在想像理<br />

解與實際情況間交錯的動態過程,而且每個旅行者都各自有無法複製的獨特性,<br />

我們只能參考其他人的經驗,然後決定自己要怎樣才能玩得「爽」。<br />

31

追尋同在大概也是一樣的,關係修練重視的是那種過程的「爽」。如果同在<br />

不能直接追求,是一種虛妄的幻見,那麼在關係裡我們為了達到「同在」,不可<br />

自拔地不停使用語言,語言又作為一種「修辭」,這種「修辭」的價值該是在其<br />

過程而非結果。換句話說,關係修練是作為一種自我技藝或生存美學,而非真的<br />

要抵達某種理想樣態。如果我們只能不停地「修辭」,那麼把關係裡的「修辭」<br />

當作自我技藝,觀察它怎麼形塑主體,可能比苦苦追求「同在」更有建設性。<br />

一、問題意識與研究取向<br />

過去對愛情的研究大致有幾個方向,心理學多在分析當事人對愛情的敘說來<br />

建構愛情的意義、發展歷程與其對個人帶來的轉化。人類學可能探討文化差異如<br />

何對愛情帶來不同的想像與實踐。而社會學則較從性別政治或歷史的角度來看待<br />

愛情的系譜學。<br />

此研究較採心理學取向,著重戀人絮語如何作為「修辭」而轉出成長的可能<br />

性。與一般心理學研究不同是採納符號學與詮釋學的觀點,不將戀人的敘說內容<br />

當作真實,也不將其視為特定的個人經驗,而是將戀人的對白當作文本。文本是<br />

一系列修辭的符號,這些符號的給出不歸因為個人的性格特質,而歸因於處境。<br />

如羅蘭巴特在《戀人絮語》 書中所強調的「不是人在談戀愛,是戀愛在談人。」<br />

不應將戀人僅僅歸結為單純的帶有某種特殊症狀的主體,而是戀愛作為一種人與<br />

人互動處境將人帶入戀愛的語言裡。<br />

這觀點預設了語言是先於主體而存在的客觀條件,人是語言符號作用過程的<br />

產物,而非這個過程的成因或起源。基於此,這裡將戀人間的絮語視作一種修辭<br />

的符號來探討追尋同在的歷程,繼續探問下去的便是,這些符號與指涉的真實對<br />

象物之間的關係是什麼?說出這些符號背後的欲望動力是如何運作?而這些符<br />

號又怎麼回過頭去塑造戀人對自己與對關係的理解?<br />

研究者先以言談分析的方法來檢視戀人的對話資料,區分出話語的行動意<br />

圖,與話語中呈現的主體層次。未來將試圖詮釋戀愛作為一種處境,追尋同在作<br />

為一種欲望下,雙方如何使用語言、如何理解彼此,語言又如何磨塑主體的歷程。<br />

研究的最終是期盼能發現具有時代意義的自我技藝策略,發展出關係修練作為修<br />

行法門的可能性。<br />

二、言談試分析<br />

言談分析視交談不只是 saying something,也是 doing something。交談是一系列<br />

的社會行動,語句作為談話中的動作,交談者不僅試圖理解話語的內涵,同時也在<br />

詮釋對方話語作為動作的意圖。<br />

言談分析會檢視話語的三種意涵類別,(1)行動序列:一系列溝通行動中所呈<br />

現的次序。如一方問問題,另一方就被要求回答,這是鄰對,是兩個溝通行動所組<br />

成的次序。(2)談話行動:語句作為對話過程中的行動。如「Oh」是對對方話語表<br />

示新奇或疑惑,其目的在試圖保持對話順暢進行。(3)延展結構:構成某種特定敘<br />

32

述形式的一系列語句,包括論說與敘事。論說涉及互不同意的擴張性談話,而敘事<br />

是描述故事的一系列語句 1 。<br />

試分析一(S與A是一對剛分手的戀人)<br />

行動序列/行動 語句內容 備註<br />

伏起<br />

A: 唉<br />

S 接引<br />

S: 為什麼要唉阿 ?<br />

論說/宣稱 A: 我真的搞不懂你啊<br />

S 論說/基礎(反) S: 我其實很努力要你懂的<br />

論說/強度 A: 可我真的不大懂你<br />

S 接引/共同完成 S: 你以為我是這樣了,可是又是那樣,是嗎<br />

論說/理由 A: 是啊 我不知道你到底有沒有真的要我<br />

基礎<br />

我覺得你在告訴我,你沒有我也可以很好,甚至更好<br />

你今天下午說,其實愛,就是許多的慾望吧<br />

我覺得也有道理<br />

S 論說/基礎(反) S: 要,又怎麼樣呢? 我要的,你又不想給。<br />

論說/理由(反) A: 可能我也害怕吧 感覺你隨時可以放棄我、離開我<br />

A:唉<br />

伏起,由之前對話所引發。<br />

S:為什麼要唉阿?<br />

接引,保持對話順暢進行。<br />

A:我真的搞不懂你阿<br />

論說/宣稱,請對方同意。由先前討論的主題延伸出來,話語的情緒可能中<br />

性,也可能隱含埋怨。這話作為一個符號,符號與承接符號的平台還處於一種模<br />

糊不清的狀態。對 A 而言 S 這個對體是模模糊糊的,難以定論。<br />

S:我其實很努力要你懂的<br />

論說/基礎(反)。基本上認可對方話語的宣稱,但詮釋對方的行動有指責埋<br />

怨意味,因此在辯解「對方宣稱的基礎」。「其實」意味著「事實上」,那至少就<br />

分出了兩層:事實與非事實,「你說不懂我,隱含了你怪我的意思,這是非事實。<br />

事實上你不能怪我,我有努力要你懂。」。<br />

如果 A 上一句呈現的符號平台處於模糊的狀態,A 想要釐清那是什麼,則 S<br />

這句話並沒有回應在那個平台上。<br />

A:可我真的是不大懂你<br />

論說/強度。「真的」表達論說的強度。「可」意味著「即使」,「即使你有努<br />

1<br />

李維倫 2004 以置身所在作為心理學研究的目標現象及其相關之方法論。刊於應用心理研究<br />

22:157-200。<br />

33

力,不過我還是不懂你。」A 的話語再次呈現了基底那個模糊的符號平台。<br />

S:你以為我是這樣了,可是又是那樣,是嗎?<br />

接引/共同完成,猜測對方話語所指的意涵,保持對話順暢。話語中「這樣」、<br />

「那樣」並無實質所指,僅表達一種差異,是不會犯錯的空洞指涉。<br />

A:是啊,我不知道你到底有沒有真的要我。我覺得你在告訴我,你沒有我也可<br />

以很好,甚至更好。你今天下午說,其實愛,就是許多欲望吧。我覺得也有道理。<br />

論說/宣稱、理由、強度。<br />

開啟一組新談話,「唉」、「不懂」已經跟先前另一話題無關了,擴展到更全<br />

面、更底層的嘆息「我不懂你阿」。「到底」,意味著「究竟」、「從開始到末了」,<br />

具有強度。「真的」,也是表達強度。那個原本模糊不清的符號與符號平台慢慢露<br />

出一些具象的影子,在「你要不要我?」這個疑問中呈現。「你要不要我?」這<br />

個疑惑在心中已經累積一段時間,先前的互動中不斷暗暗試探,想要猜,看起來<br />

像有,可是又好像沒有,猜了很久,忍不住問了。這是把心上困惑很久,不敢碰<br />

的陰影浮上兩人互動的檯面。<br />

前半段翻譯就是「你說你是要(愛)我的,可是我覺得沒有。」顯然 S 曾經<br />

表態「要」,而 A 感受到的是 S「不要」,所以對矛盾的訊息感到困惑。想要知道<br />

S 真正的想法,以隱隱預設的答案「你大概就是不要(不愛、不夠愛)我吧」來<br />

試探。<br />

後半段「你今天下午說,其實愛,就是許多欲望吧。我覺得也有道理。」因<br />

為已經預設「對方可能不要」,所以 A 也開始有點撤退,先採取保護自己的姿態。<br />

「我覺得也有道理」,可能是「我對你也只是欲望吧。」<br />

弔詭的是,戀人已經表態過了,可是又好像不能完全相信對方所說,然而,<br />

還是要依賴語言跟對方確認。想要抵達對方的欲望,像一條無限趨近零但永遠達<br />

不到零的曲線,也像有名的數學悖論「我抵達不了目的地,如果永遠只走相距距<br />

離的二分之一。」這也是語言的極限,語言(能指)抵達不了所欲瞭解的他者(所<br />

指)。<br />

我拿我所知道的「你愛」或「你不愛」這兩者來套在你身上,要不「你愛」,<br />

要不「你不愛」,這些都是試探,而你是哪個?<br />

接下來想探討的就是主體與欲望的問題。在理論上,語言能指與所指中間的<br />

裂隙即是主體浮現之處。戀人是說話主體,說話主體是分裂的主體,擺盪在社會<br />

結構制約與無意識欲力的兩軸之間。幻想透過說話主體的符號動力而滲透入象徵<br />

界。<br />

S:要,又怎麼樣呢?我要的,你又不想給。<br />

論說/基礎(反)。不直接回答對方的疑惑,也無法直接回答(所指太複雜了,<br />

話語無法抵達)。解釋自己對要不要的看法。「我要你」,這個「要」是設限的,<br />

34

要的「你」也是設限的。假設「要的對象」是一塊大圓,(無法確定要的是什麼,<br />

是 A?是欲望的 A’?還是純粹只是欲望?)想要完整的大圓,可是得排除其中<br />

一塊「污穢」(你不給的東西)。<br />

翻譯「我要。可是要的不只是你,還包括一份完整的感情。你又不想給。」<br />

含有指控。這是戀人對彼此欲望進行協商談判,要區分[真實的 A]、[S 欲望的 A’]、<br />

[真實的 S]、[A 欲望的 S’]<br />

A:可能我也害怕吧。感覺你隨時可以放棄我、離開我。<br />

論說/理由(反)。基本上承認,但以反指控的方式回應對方。<br />

35

知識生產的地方情境:蘭嶼的例子 1<br />

戴惠莉<br />

摘要<br />

回應民族誌上關於蘭嶼人將知識視為「財產」的傾向,這些含括祖先起源、家<br />

族史、財產故事等概稱傳統知識、在民族誌上常以「知識」一詞所含括的口述故事,<br />

其傳遞所憑藉的動力及所欲達到的作用為何?在討論蘭嶼人如何使用及看待「知<br />

識」,要討論「知識」的屬性終究要回到當地人如何看待「財產」的概念。而財產對<br />

蘭嶼人而言,意謂著什麼?本文即藉由討論蘭嶼人對於財產的概念,關照蘭嶼人的「知<br />

識」生產。<br />

經由對養子與招婿、婚姻與喪禮以及家族與部落等討論當地人對財產的概念得<br />

知,蘭嶼人經而勞動生產知識,也透過知識傳遞財產與祖先及親屬關係的社會關係,<br />

而養子或招婿的作用乃透過生產關係,並以同居、共食等物質分享轉化成親屬關係的<br />

過程;而透過婚姻則是以財產交換及共同生產的形式使無血緣關係的(男女)雙方建<br />

立親屬關係,而喪禮的財產交換不僅實現互報原則,也是藉以界定彼此之間的社會關<br />

係。藉由討論這些家族、部落、zipos 的社會運作範疇其實是反映當地人的知識生產<br />

方式,必須以居住、共勞及共食等物質分享為條件。知識的屬性與承接對象依社會範<br />

疇運作著,兩者互相界定的關係除了彼此的親屬關係外,還有藉由勞動生產所建立的<br />

社會關係。<br />

關鍵字:蘭嶼,知識,生產條件,財產<br />

蘭嶼人的語言中並沒有與中文「知識」一詞同義的詞彙。過去研究者,有將<br />

世系故事(祖先起源)視為後代引以為榮的知識者(de Beauclair 1959a),有將<br />

稱父傳子母傳女的知識稱為「生活知識」者(夏曼‧藍波安 2003)或「文化知<br />

識」(劉欣怡 2004),有認為「故事」與歌謠便是知識傳遞形式者(黃郁茜<br />

2005:24),我的報導人對我以國語「知識」兩字詢問的反應是陌生的,他們常以<br />

「我們的文化…」來回應我的問題,而不同的報導人對知識有不一樣的解釋,包<br />

括泛指「有技術」、「有能力」、「有智慧」、「知道很多的人」等不同定義。雖然這<br />

些定義都是可以理解也被一般人接受的範圍內,但如 Crick 所言,人類學不僅是<br />

1 本文摘自個人碩士論文「知識的生產與傳遞界限:以蘭嶼為例」中第四章。謝謝指導教授趙綺<br />

芳在書寫過程中細心審閱及寬容、鼓勵的指導方式,以及口試委員蔣斌及郭佩宜兩位老師在口試<br />

過程中給予學生許多精闢及有趣的見解,使我得以修正論文不足之處,並感謝中研院惠予田野經<br />

費補助。我的碩士論文田野駐紮地點為蘭嶼野銀部落,但訪談對象則不在此限,田野進入日期分<br />

別為 2005 年 2 月 15 日到 3 月 5 日、3 月 22 日到 4 月 16 日及 2006 年 2 月 7 日到 17 日、8 月 13<br />

日到 25 日、11 月 13 日到 21 日。<br />

36

「他者(others)」的知識,它也是生產於互相定義的自我與他者的基本對話的知<br />

識,可知,人類學亦仰賴「自我知識(self-knowledge)」(Crick 1982:308),Crick<br />

更斷言人類學若缺乏反身性(reflexivity),則其知識生產方式也會造成許多文化<br />

被埋葬在人類學知識中(ibid.:302)。儘管如此,Crick 對 self-knowledge 並未下<br />

定義。Geertz 則提到,人類學家觀察不同部落社會的重點,不是在他們顯而易見<br />

的差異,而是他們在人類學產生的連結。要將不同部落社會的案例一起思考、翻<br />

譯,依某一觀點互相評論並連結各自差異,事實上是驅使我們思考缺席者的在場<br />

(the presence of the absent term)(Geertz 1996[1995]:47-8)。因此要討論蘭嶼人的<br />

「知識」,試圖從當地人的觀點看待事物(Geertz 2002[1983]),還是先須由「當<br />

地人」的脈絡中理解。<br />

蘭嶼男人往返海上漁獵、山上採集林木,女人於水田耕作,在尚未有水、電、<br />

公路的年代,清早起床趕緊吃飯後上山工作或海邊抓魚釣魚是每日行事<br />

(everyday work),至今這些每日行事仍是象徵「活著」、「像個人」的重要寫照。<br />

這些勞動聚集了人力及知識的再生產。蘭嶼人篤信語言具有靈性(陳慧敏 1978;<br />

郭舒梅 2000),過份的言詞會招來不滿(劉斌雄 1959;董瑪女 1995),勞動不<br />

需透過日常交談,而是透過行事表露出來。靠著曬魚杆上的漁獲,同村的人走過<br />

就知道你今日勞動的成果,而落成禮的財富展現更必須透過夫妻生產及勞動才能<br />

實現;展現在日常生活上的「言」與「行」,更是說的少、做得多才能贏得他人<br />

的敬重;而透過落成禮才得以吟唱的歌謠正是展現勞動的成果,歌詞則要自我抑<br />

制不能炫耀。所以,透過勞動及歌謠是下一代連結上一代的知識傳遞的方式,也<br />

是知識的再生產(reproduction)。<br />

在傳統上,蘭嶼人不同的月份有不同的「該作的事」(陳玉美 1994;夏曼‧<br />

藍波安 2003:87),傳統的文化知識與日常生活息息相關,這些知識來自父母、<br />

老人家的調教以及勞動、祭儀中累積、學習、模仿而來的經驗,這些文化知識或<br />

經驗亦即民族誌上所說的「文化知識」(劉欣怡 2004)、「生活知識」(夏曼・藍<br />

波安 2003),也就是我於本論文中所要談論的「知識」,而知識是靠一代又一代<br />

講述、傳承下來。研究者(陳玉美 1994;夏曼•藍波安 2003;劉欣怡 2004;黃<br />

郁茜 2005)都指出蘭嶼的知識傳承,主要由父傳子、母傳女的方式襲得,在財<br />

物上,透過父系繼承的與造船、建屋有關的知識外,尚有家屋、宅地、田地、水<br />

田、黃金、銀帽等;透過母系繼承的則有薯芋的耕作知識、織布機、珠寶及家務<br />

等。而田野的報導人回答我所詢問「什麼是財產」時,多以 katatabilan do karawan<br />

或 amoamolo karawan 回答,katatabilan do karawan 是一代傳一代下來的意思,後<br />

者的 amoamolo 較有財物的意思,在當地人認知中,財產就是一代又一代傳下來<br />

的。蘭嶼人自小子從父、女從母依兩性分工,由漁獵、農作等勞動中學習的傳統<br />

文化、生活常識外,知識的很重要功能是用來使子嗣明瞭祖先傳下的財產,可以<br />

說,知識的傳遞與財產息息相關。<br />

如de Beauclair(1959a:106)所指出的,蘭嶼人將「故事」、「傳說」視為知<br />

識傳遞的一種,並有「財產」的傾向。而關於知識要如何傳遞,多位研究者(陳<br />

37

玉美 1994;劉欣怡 2004;董森永 2004;鄭漢文、王桂清 2004)均指出蘭嶼人<br />

主要學習管道為自生活經驗中學習、長輩傳授等方式,知識就像財產一樣,由父<br />

母傳給子女,但對於知識與財產的關係並未有進一步討論。 2 就蘭嶼人財產的研<br />

究,衛惠林與劉斌雄曾指出,雅美族的私有財產發達,衡量家族、個人的社會地<br />

位標準是財富。家屋落成禮及新船下水禮是用來聚讌、餽贈及展示財富的儀禮場<br />

合之外,喪禮也是展現財富的時刻。誇示財富是提高個人與家族地位的主要方<br />

法,年長而富有才是成為部落長老的條件(衛惠林、劉斌雄 1962:155)。de<br />

Beauclair亦認為蘭嶼人的個人地位由成就得來,而儀禮性的分配與交換為獲得個<br />

人地位的主要手段之一(de Beauclair 1959b:185-207),其他多位研究者多將蘭嶼<br />

人的財產交換,多聚焦於落成禮(鄭惠英等 1984),或是蘭嶼社會的交換特性(余<br />

光弘 1992;楊政賢 1998;黃郁茜 2005),以及討論交換關係所建立的權力機制<br />

及流動關係(郭舒梅 2000),而蔣斌(1986)提出「互報」作為繼承財產的原則,<br />

劉欣怡(2004)則繼而以互報原則討論蘭嶼人的照護界限。這些研究都告訴我們,<br />

財富的交換不但說明蘭嶼社會的特質,也維繫著社會制度及階序的運作;財富交<br />

換機制促使個人努力達成社會期望以便延續(家族)下一代的財富,也使得當地<br />

人在傳遞知識時,一直環繞著「財產」這個主題進行著。<br />

Crick 指出討論「知識」的人類學的書籍不多,相對地以認知(cognitive)、<br />

範疇、分類、宇宙性(universals)、意識型態、象徵等用來指稱「知識」的討論<br />

較為多(Crick 1982:287),而人類學透過田野工作多以「文化(cultures)」的概<br />

念作為記載人類生活的面貌(Geertz 1996[1995]),少數如 Barth 指出知識應包含<br />

三種面向。首先,傳統知識包含任何實質性的主張和世界樣貌的理想,其次,它<br />

作為一系列由名詞再現之部分或具體符號、姿勢(point gestures)、行動,必須能<br />

被一個或幾個媒體溝通的,第三,它將被分發、傳遞、賦予、轉發了一系列建制<br />

的社會關係。而這三個知識面向是互相連結的(Barth 2002:3)。對蘭嶼人而言,<br />

「知識」意謂著什麼?什麼使得「知識」發揮作用,又透過「知識」能再生產什<br />

麼樣的社會關係?就知識的社會功能及屬性而言,蘭嶼人對於知識傳遞有套社會<br />

秩序維繫著(鄭漢文 2005),亦有將知識視為有「財產」的傾向(de Beauclair<br />

1959a:106),因此在討論蘭嶼人如何使用及看待「知識」,要討論「知識」的屬<br />

性終究要回到當地人如何看待「財產」的概念。而財產對蘭嶼人而言,意謂著什<br />

麼?本章即要藉由討論蘭嶼人對於財產的概念,關照蘭嶼人的「知識」生產。<br />

一、財產的轉移與交換<br />

蘭嶼人分財產時,就是當父母親把舅舅或叔叔及小孩子叫來都坐在一起,此<br />

時,爸爸會說以後財產怎麼分,好讓大家都聽到、知道這回事,因為沒有聽到就<br />

不能算數。如果父親突然過世的話,母親因事前私下有聽父親講過而知道,因此<br />

母親成為宣佈財產分配的人。如果母親先於父親過世,財產尚不會分配,一旦父<br />

2 由「知識如何傳遞則」可以看出蘭嶼人如何將知識更具體化地視為「財產」,這部分討論則在<br />

我碩論的第五章。<br />

38

親過世而母親尚在,就由母親管理財產,不致於馬上分家;若母親也過世,約一<br />

個月後,小孩就開始分配財產。很多關於財產的爭議,一來是因為當事人沒有聽<br />

到財產如何分配而引起爭議,二來是因為父親很早過世,孩子成為孤兒,財產被<br />

親戚所奪。這些因素都會導致兄弟或親戚之間有財產紛爭,因財產分配不當或不<br />

均而導致兄弟成仇的事情在當地來說很常見。過去遇有這些糾紛,當地人會找長<br />

輩做協調,近來則常以協調委員會為協調此類爭議的機制。<br />

就財產分配而言,當地人常以孩子是否孝順、聽話,或女婿、女兒是否養他,<br />

來決定財產分配給那個孩子。沒有孩子的老人家會認養乾兒子(alamen),乾兒<br />

子養老人家才由他繼承財產,沒有生育男孩子的老人家會以招婿(manlam)的<br />

方式延續家族的財產。另一方面,喪葬及婚姻的關係也決定財產轉移或交換的強<br />

烈因素,葬團成員可以取得喪家的部分財產;再者,男女雙方的財產因婚姻而結<br />

合或交換也是財產的交換機制。<br />

財產是什麼?Syapan K(男)說,是土地、房子、黃金、太太,及「養別人」。<br />

為什麼是「養別人」而不是一定要有孩子才算富有。因為蘭嶼人認為沒有小孩的<br />

可以將勤勞的年輕人或兄妹的小孩做為養子(alamen,乾兒子),所以跟沒有小<br />

孩相較之下,沒有老婆才會被人看不起。沒有財產的人就是因為太懶惰的人而無<br />

法勞動生財,以致於沒有財產而娶不到老婆;反之,沒有老婆就沒有人幫忙去田<br />

裡挖地瓜、種芋頭,無法生產食物及累積財產;男女兩性結合成為夫妻,有配偶<br />

才能形成一個生產單位,因此配偶早逝的人通常都會再婚,有人找飯有人找菜,<br />

夫妻透過一次又一次地舉行祭儀,表示很勤勞,「別人追趕不上」,藉以完成圓滿<br />

的生命禮儀。<br />

下面透過我與 Syapan L 夫妻的對話,可以呈現蘭嶼人如何看待財產,包括<br />

黃金、芋頭、歌謠及家族的關係,在我與其他報導人的對話中,有的人說財產尚<br />

且說包括釣鬼頭刀、或織布技術、祖先的歌,不同的報導人之間有些出入,但大<br />

同小異,多半包括基本的家屋、黃金、瑪瑙、水田、銀帽、羊。<br />

我:你們認為的財產包括那些?<br />

Syapan L(女):黃金、瑪瑙、銀帽、水田的田地,然後如果很多羊隻,<br />

也包括羊。<br />

我:猪呢?<br />

Syapan L(女):猪是拿來餵的,沒有包括,只有羊。<br />

我:歌謠算嗎?<br />

Syapan L(女):歌,不算,只是如果你祖先很廣[按:報導人補述就是<br />

台語的「紅」]的話,他的歌比較有名,可是不算是財產,因為他的財<br />

產,他的財產是以他的財富而變歌的,因為他的歌很好很高,因為沒有<br />

人比得上他的財富,可是這個歌沒有包括[在財富中]。<br />

我:很高的歌怎麼會有人知道呢?不是不能給人家聽到嗎?<br />

Syapan L(女):可以聽啊!只是不要給,只有一家人或親戚知道,外<br />

39

面人不能聽到。<br />

我:那個歌為什麼會留下來?<br />

Syapan L(女):那個要留到,要一代一代傳下來啊!這個歌,妳的祖<br />

先的歌那個歌,是怎樣的,為什麼我們的祖先紅,是紅在什麼地方,我<br />

們蘭嶼人從祖先傳下來的話,如果你的祖先很有財富,比如說這一年有<br />

飢荒,我們野銀村就沒有得吃,我是比喻,如果我的祖先有很多芋頭的<br />

話,家裡比較窮的會向我的祖先說,我能不能向你買芋頭,然後我要換<br />

黃金,多少黃金給你,他就會差不多是這樣的(比出大拇指頭的一小節<br />

指甲)、會差不多是這樣的(比出大拇指頭的一小節指甲再多一點點),<br />

或是他們都這樣的,比如說你一家有七個人或八個人,那個黃金是這樣<br />

子或那樣子(比出比之前比得再多一點)<br />

我:是薄薄的那種黃金嗎?<br />

Syapan L(女):就是蘭嶼人的黃金啊!這個就是你的財富,因為人家<br />

向你以黃金買芋頭的話,因為人家沒有得吃啊,如果你有羊你自己沒有<br />

飯吃,就把羊給妳,人家向你買芋頭的話,[問說]有兩人份嗎?三人份<br />

嗎?這樣子飢荒的時候沒有得吃還有[可以]向人家買。<br />

(此時,Syapan L(女)的先生 Syapan L(男)插話進來)<br />

Syapan L(男):意思就像作生意的,做生意不是我有東西你有錢不是<br />

[嗎],錢給我、東西給妳,我會收很多財產,你有錢別人沒錢啊!你有<br />

工作[賺錢],我這裡有東西你有錢,我的東西永遠在這裡。<br />

Syapan L(男):一樣!<br />

Syapan L(女):怎麼會一樣?財產跟生意怎麼會一樣。如果你的祖先,<br />

比如說我這一年收一個項鍊的黃金,然後像明年還有繼續飢荒的話,我<br />

有時候兩個黃金,如果繼續三四五六年的話,我這一年不管是外村或我<br />

們村莊,我收到有三個兩個黃金,像明年有五個黃金,知道那個飢荒如<br />

果好的時候,有的吃了,他就不買了,可是那階段妳的收入有多少,比<br />

如她的祖先有一個,那個祖先有兩個黃金,那個祖先有十個,那個就是<br />

野銀的那個(比出大拇指),雖然你祖先只有收一個黃金也不代表你有<br />

財富啊!人家有兩個三個,這一年的收入就是飢荒時候的收入你有多少<br />

就是你的財產,你的祖先,最紅的就是他,那個就是我們這邊的財富,<br />

而是算你有多少黃金,然後你有多少地只有這兩個。<br />

我:黃金重要還是芋頭田重要?<br />

Syapan L(女):兩個都一樣重要,你有黃金你可以買東西吃,你有芋<br />

頭,你可以向人家買到黃金,可以換黃金。因為我們全鄉最注重的飲食<br />

就是芋頭,你有芋頭天天吃地瓜不算是你家裡富有,你有芋頭吃那你就<br />

很富有,那如果你有芋頭吃,常常吃芋頭那就很好,偶爾吃芋頭就算妳<br />

很多財富、很多芋頭。<br />

我:芋頭比較難種嗎?<br />

40

Syapan L(女):不是比較難種,啊你的芋頭有很多妳就常常吃啊!沒<br />

有多少你不會常常吃阿,你只有拜拜時候才會拿芋頭。<br />

我:常常吃地瓜不好嗎?<br />

Syapan L(女):常常吃地瓜也是算你的[財富],地瓜是有你的勞力,你<br />

有時候就種地瓜,那是可以不是不可以,可是飢荒的時候只有芋頭沒有<br />

地瓜呢。它[飢荒時]只有長芋頭啊!為什麼芋頭跟地瓜差的地方就在這<br />

裡,飢荒的時候有長芋頭,地瓜不會長果實。<br />

沒有羊的人會以金、銀、珠寶來換,增加了祖先繼承的財寶,使有羊的人成<br />

為富裕人家;而不管是羊、豬、或水田的芋頭都是為了在落成禮的祭儀上使用(周<br />

宗經 1996:221-2),好吃懶做的人,沒有足夠食物可吃,會把黃金、銀子、水田<br />

等財產變賣換食物吃,以致造成他們的貧窮,而勤勞節儉的人夠更富裕。而地瓜<br />

通常用來補充芋頭生產的不足,貧窮人家因此常吃地瓜(周宗經<br />

1994[1995]:73)。事實上,野銀的芋頭近兩年來「一直種失敗」, 3 芋頭的產量銳<br />

減,但即使這樣,所有的Kaminan仍然每日起早去山上清理雜草種芋頭。我與<br />

Kaminan去水(芋頭)田時,她抱怨芋頭一直種失敗。但一直失敗為何還是要來<br />

清雜草種芋頭?因為若沒來清理的話,田裡的雜草變得很多,「看起來就好像人<br />

死掉一樣」。那些荒蕪的田也暗示這個田的女主人很懶,女人之間暗自以草的長<br />

度、整理與否誰較勤快或懶惰。如周宗經所言,芋頭不僅是主食更是祭儀式的飲<br />

食(周宗經 1994[1995]:136-142)。儀式所需要的飲食是芋頭不是地瓜,芋頭能<br />

豐收才有能力舉行儀式,芋頭本身即表彰女性的勞動生產。芋頭因欠收,成為部<br />

落裡的人討論能否有足夠的芋頭舉行大船落成禮的因素之一; 4 欠收的芋頭田,<br />

也使得部落裡的人感嘆,今日的蘭嶼人不若以往重視「水田」的財產分配,因為<br />

有田也種不出芋頭來。<br />

芋頭之所以重要,因為「吃飯」很重要。當地人常問「妳在誰家吃飯」,報<br />

導人談到入贅時,常用的語言是「上去吃飯」,表示入贅的女婿要住到岳父家與<br />

岳父母及妻子共食,「要養岳父」才能與妻子共有岳父家的財產。芋頭是主食<br />

(kanen),在沒有貨幣的年代,有辛勤的勞動就不會餓死,在飢荒時,也可以以<br />

黃金交換芋頭, 5 黃金代表的是一個家族的財富及救命、解危用的靈器。Syapan L<br />

(女)堅持財產不像作生意。因為有勞動就會有財產,不像作生意的貨品可以以<br />

3 「一直種失敗」的原因眾說紛紜,有人認為是野銀比其他部落缺乏山泉水,有人認為是因為從<br />

不休耕導致土地沒有養分,有人認為是芋頭根部腐爛、生病了,但芋頭產量銳減不是單一部落,<br />

而是全島皆如此。<br />

4 野銀部落最後決定要在 2007 年作大船,同年也會舉行落成禮了。當初所考慮的芋頭產量問題,<br />

因為發現其他部落也以不足夠的蘭嶼芋頭及臺灣買回來的芋頭混雜在一起舉行落成禮,所以野銀<br />

部落也覺得這樣的變通方式是可行的,加上是部落的人一起建造大船,所有人分配芋頭份量,解<br />

決了各家芋頭產量不多的問題。<br />

5 若是拿黃金珠寶換芋頭會造成貧窮,這是很不好的事情。周宗經(1996:220)記載的歌謠經其<br />

釋義:「芋頭要長得好,因為萬一遇到荒年,哪有芋頭可吃,家的黃金與珠寶絕不可能賣調來換<br />

食物,(要不)豈不造成貧窮嗎?」<br />

41

金錢購得,再以金錢交換。在周宗經記載的幾首歌謠裡有載,連年的飢荒通常使<br />

得貧富差距加大,窮者越窮、富者越富,有錢人的財產通常在飢荒時加速累積,<br />

經得起飢荒的財產才能一代傳一代。而歌謠中以常以女子指涉鐵器(鐵條或棍),<br />

是用來開拓水源的,決不能讓她嫁給外村的人,只能讓她嫁給有財富的人,如此<br />

才有代價(周宗經 1996:223-5),甚至祝賀荒年的到來,因為那使富者得到更多<br />

財產,而無能為力者便破財無飯吃,富者因此成為部落理有財勢的家族<br />

(ibid.:258)。財富是累世而來的,財富能與財富交換,而財富的轉移通常是要有<br />

相對的代價。而沒有勞動不會生產財物(芋頭、漁獲),有足夠的勞動經驗及能<br />

力才能創造出歌詠出釣魚、山林經驗的歌詞來,由祖先一代又一代地傳下來給子<br />

子孫孫聽,成為祖先的歌謠;而有財富的家族後代也常以祖先的名字命名,也可<br />

以將子孫的名字取得「很高」,因為家族具有財富,地位不一樣。<br />

而蘭嶼人除了透過勞動產生的財產外,透過婚姻不但使得自家財產不外流,<br />

也使得家族一分再分的財產,因透過婚配關係而再次聚集。此外,喪葬制度及養<br />

子、招婿的財產繼承,則是在血親關係之外的財產轉移,透過這些因互報原則而<br />

使財產進行交換的機制,也反映著蘭嶼人如何看待「財產」。<br />

二、養子與招婿<br />

祖先沒有多少財產留下來且父母早逝的人可以養其他老人家,叫做 alamen,<br />

老人家如果沒有生育孩子,可以由兄弟姊妹的孩子(姪子)來奉養他,也可以指<br />

定一個勤勞或很會抓魚的年輕人來養他;老人家過世後,若沒有兄弟姊妹的孩子<br />

來繼承他的財產,就會由年輕人來繼承老人家的財產;若是由姪子奉養他,則一<br />

定由姪子繼承其財產;總之,誰奉養老人,誰就繼承他的財產。萬一老人家不滿<br />

意養子的話,就給他一塊地後,再去找另一個年輕人。alamen 指的就是非親生<br />

子女的奉養,不管是認養的乾兒子、或是自己兄弟姊妹的孩子(姪子),都叫<br />

alamen。部落的人只要看到年輕人在日常生活中一直拿(抓)魚給老人吃,大家<br />

就知道他與老人家是 alamen 的關係。<br />

Syapan Y(野銀人)在二十七歲時,有個老人家因結婚後沒有小孩,看Syapan<br />

Y常常往山上跑、很勤勞,老人家知道他的父母早逝,於是要Syapan Y養他,Syapan<br />

Y一共養他二十九年,直到老人家八十七歲過世。老人家原本因為討厭他自己的<br />

親弟弟,就自己指定一個養子(乾兒子,即Syapan Y),沒想到後來有姪子出生,<br />

姪子慢慢長大到五六歲左右(確定能活下來了),老人家就開始對Syapan Y比較<br />

冷淡,另一方面,也因為Syapan Y沒聽老人的話,老人家因此Syapan Y有些不滿<br />

意,加上老人家的弟弟後來生了小孩,因此老人把他的財產一大部分給自己的姪<br />

子,而Syapan Y只分得一點芋頭田、一點黃金和一點點銀帽。村人強調是Syapan<br />

Y不聽話,加上老人家後來有了姪子,姪子的繼承權常是優先於沒有血親關係的<br />

養子,但因為Syapan Y養老人多年,老人家自然會將財產分給他,於是,Syapan<br />

Y的財產比他自己的親生哥哥多得多,因為Syapan Y有奉養老人的alamen關係 6 。<br />

6 我詢問 Syapan Y,老人家是否有將祖先的歌謠傳給他,他說老人的爸爸不好會打人,所以不喜<br />

42

而沒有生育男孩的家庭會以入贅的方式招婿,稱為manlam。magai mamlam<br />

指住進另外一個家,奉養這一家之意(劉欣怡 2004:89),報導人直接以國語「入<br />

贅」說明此類婚姻。兄弟多的男性娶沒有兄弟的女性是當地人稱為「招贅manlam」<br />

的婚姻關係,不管此男性是否貧窮,在當地人的主觀認知上,凡是兄弟多,財產<br />

分一分就沒了,因此入贅為必要的。而雙方結婚後,入贅的女婿會開始管理妻家<br />

的財產, 7 彼此的兄弟姊妹成為zipos,男方的兄弟可以保護女方的財產。而入贅<br />

的男性依然保有繼承原生家庭財產的權力,因此,他有自己繼承的財產。同樣地,<br />

妻子若沒有兄弟則繼承其父親的財產,當男女雙方結為夫妻後,是夫妻共享女方<br />

家及雙方的財產,而非女婿,因女方父親傳下來的財產仍是由女方繼承,並非由<br />

入贅的女婿繼承。 8 女婿如果很孝順的話,岳父會分一塊地給他。但在當地人的<br />

認知裡,岳父的財產仍屬於女兒(妻方)所繼承,只是因為夫妻結合起來的財產,<br />

將來依然由其生育的孩子繼承,故這些由各自家庭繼承而來的財產,經過婚姻結<br />

合成為一個新的家庭時,就成為彼此共享的財產。<br />

我自初入田野即認識Syapan Lu(女),曾多次聽 她提過,原本該由她與唯一<br />

的親生姊姊平分繼承父母親遺留的財產,但因為姊姊與姊夫佔去了她的土地,雙<br />

方遂有財產糾紛,但從未聽她說過她們姊妹有贅婚。一直到我問她是否為入贅婚<br />

時,她說:「不算,因為我先生是獨子」。但她的姊夫因為不是獨子,就算是入贅。<br />

而村人所講述的重點也是因為她先生是獨子,所以她不算是入贅婚,<br />

力分配,如何分配非旁人及孩子能置<br />

9 而非以「她<br />

是否招婿」作為敘述的觀點。報導人主觀上認為,獨子需繼承父母的財產,也因<br />

是一人繼承沒有分家的顧慮,故不可能是入贅於女方,而當地人重視的是財產的<br />

繼承與保全,入贅則是用以保全父母遺留下來的財產的一種方式,跟是否需要男<br />

性繼承沒有絕對關係,而是家中一定要有人繼承父母的財產。沒有男孩的家庭,<br />

若有女孩,則以招婿的方式,保全父母留下的財產,雖財產為夫妻雙方共有,但<br />

夫與妻各自繼承的財產仍分得很清楚。<br />

父親、母親各有各的財產並各自有權<br />

喙,這類的繼嗣法則是當地人所強調的,如 Syapan L(女)所說的:<br />

我 有兩個姊姊,我爸爸叫她[們]不要嫁給外村的,因為我[爸爸]沒兒子,<br />

妳(姊姊)先生入贅,[妳先生]不要[入贅]就算了,是你的意思,不是我<br />

的意思,二姐又是這樣,結果她的先生不要[入贅]。我結婚就是[年紀]<br />

歡他們留下的歌。而村人私下議論的是 Syapan Y 侵佔了老人家要傳給姪子的地,大家都知道,<br />

因為關於那些土地的歌謠如此傳唱。Syapan Y 對於老人是否教他歌謠則說,他自己會做詞,所<br />

以不希罕老人家的歌詞。一般來說,如果養子很聽話又孝順,老人家就會將這類歌詞傳授給他。<br />

7 如加入女方之水源整修、小米田等工作(周宗經 2004:146)。<br />

8 關於入贅,劉欣怡認為,形式上父母親的財產全由女兒繼承,然而男性的財產仍屬於男性使用,<br />

實質是從妻居的女婿在繼承岳父的財產(劉欣怡 2004:89)。但野銀的報導人強調的是女方繼承<br />

其父親的財產,女婿頂多只能算是管理財產而已,並不算是由女婿繼承或享有;因為這些繼承的<br />

財產日後仍由其婚後所生的孩子繼承,所以女方繼承自父母的財產,但婚後財產是夫妻共享的。<br />

9 入贅的男子是否從妻性而改姓呢?報導人說紅頭的會改姓,而野銀的則沒有改姓的習慣。部落<br />

的人對於是否需要改姓,顯得很不在意,大都以「看個人啦」回答。我認為這可能也跟蘭嶼人有<br />

自己傳統的命名方式,所以改不改姓並非他們意識裡的重要事情。<br />

43

最小[的女孩],要不然是誰在養我爸爸,結果我爸爸財產就留給我,他<br />

們不要,該死,權力是我爸爸的,不是你的,財產的權力是父親啊,媽<br />

媽沒辦法講啊,媽媽的是媽媽的財產,她要給誰就給誰。<br />

Syp an L(女)則是家中有三女,但兩個姊姊都嫁給外村,因為 沒有聽父親<br />

的 話嫁給本村的人,也沒有照顧父親,所以財產都由 Sypan L(女)繼承。Sypan<br />

L(女)與媽媽好友的兒子自幼婚配,也因為 Sypan L(男)家有三子,其中兩<br />

個兄弟均為入贅,因此,Sypan L(女)繼承父親所留下的傳統屋,而 Sypan L<br />

(男)也繼承父親要留給他與三弟共有的的主屋,他們很清楚地敘述各自有各自<br />

的財產,但婚後夫妻成為一體,這些財產都會留給他們的小孩,到了小孩那一代<br />

則又回復父親的財產留給兒子,母親的財產留給女兒,父傳子、母傳女,如此類<br />

推。<br />

入贅的男性有沒有地位呢?我得到截然不同的兩種答案,我發現跟我詢問的<br />

對象是 否為入贅婚有關。非入贅婚的報導人會說,在蘭嶼,入贅地位「很低很低」,<br />

一輩子要聽老婆的話。但是,入贅婚的報導人則以大拇指表示,在蘭嶼入贅是最<br />

有地位的,因為男方有自己的財產加上老婆的財產,是「好嘢人」。入贅婚的關<br />

係中,若是夫妻日後吵架時,女方常會說「沒有我,你的財產哪裡來」,而報導<br />

人也說「若是他孝順他岳父,那麼我尊敬他,大家尊敬他,他就很有地位了。」<br />

這兩種說法都呼應了蘭嶼人對社會地位的看法,雖然地位的高低取決於財產的多<br />

寡,但受人尊敬也能抬高其社會地位,而入贅婚的女婿與親生兒子的孝順與否,<br />

標準並無二致,聽話、孝順與奉養都使後代享有繼承財產的權力。以男子入贅的<br />

形式進而保全父母親遺留下來的財產,是入贅婚的主要原因,而不是以需要男性<br />

延續家族命脈為理由,因為女孩子一樣可以延續家族命脈。<br />

當地人對於招婿及養子能否繼承財產,強調的是「要看他孝不孝順啊!」、「聽<br />

不聽話」來決定。財產的傳與不傳除了親屬關係之外,以「互 報」決定繼承仍是<br />

親屬及非親屬關係的主要因素。家屋的繼承除了互報的關係決定外,父母也會考<br />

慮使每個小孩都有房子或地可以繼承。但有些父母為沒能力蓋房子的孩子著想,<br />

因為在傳統上,蓋房子與婚姻的關係是緊密結合的,男子結婚後蓋房子才算完成<br />

人生的階段任務 10 (cf. 陳玉美 1995),因此,房子將要留給哪一個孩子,除了<br />

互報機制外,有些父母親會考量到孩子的個別經濟狀況。<br />

Syapan A(男,八十歲)的房子會給兩個沒有結婚 的兒子,因為沒有用<br />

也結不了婚,沒有本事蓋房子。不給 X[Syapan A 的四子]是因為他已經<br />

佔了一塊[地]了啊,反正以後財產還不是會流向 X 嘛!因為哥哥[Syapan<br />

A 的二子]沒有小孩,就會由他繼承。但老大的兒子長大了搞不好 Syapan<br />

10 我曾認為當地人財產繼承的觀念中,似乎隱含著「自動調適」的功能,沒有能力沒有房子(特<br />

別是連水泥屋都沒有)的小孩會使父母將房子優先保留給他,這點跟後面要討論的婚姻關係中,<br />

男女雙方以財產(有形物產及無形的人力產)的交換為動機似有相近之處,但仍待進一步討論。<br />

44

A 會分給他的孫子,如果分了之後[哥哥]才結婚有小孩,就算他[哥哥]<br />

的了。(Syapan Lu)<br />

這段 話意在說明即使 X 的 哥哥繼承了父親的傳統屋,但因為他沒有結婚生<br />

子 ,若死後,遺留的財產仍會由他的兄弟 X 繼承,仍然為由同手足繼承,除非<br />

他將來會結婚生子,或者是父親將財產留給孫子(過世大哥的兒子)。這種情形<br />

雖然常有,但並不是必然的慣例。<br />

蔣斌研究野銀的家屋繼承與轉移,指出沒有子嗣的老人家常以兄弟之子(即<br />

姪子)為養子,導致宅地在「世系群 」間轉移的現象,或是因男嗣要奉養父母而<br />

造成父子兄弟集居的現象,即因「父系直系」及「父系旁系」繼承而造成的宅地<br />

轉移(蔣斌 1986:108);無子嗣的人則可以以養子或喪葬團體共管,他人如欲使<br />

用,需要向他們提供補償(ibid.:103),但這類子女夭折或年老無嗣者所遺留的宅<br />

地,也常被視為不祥地(ibid.:96),而任其凋零成為空屋、荒地。蔣斌認為,以<br />

「贅婿為養子」的情形,造成「岳婿繼承」,及宅地在世系間的轉移,實乃依互<br />

報關係的實現,而非衛惠林所說的「父系群宅地」觀念所致(ibid.:108)。他認為<br />

會造成這種誤解,「固然類似世系群的雛形,但在主觀上所依循的規則乃是『奉<br />

養』與『繼嗣』的權利義務互報關係」(ibid.:108-111),事實上,如同蔣斌說的,<br />

繼承財產關係乃是主觀上所依循的規則,是「奉養」與「繼嗣」的權利義務互報<br />

關係,而非世系群的雛形,但我認為會造成這種印象,也是因為未將養子 alamen<br />

及招婿 manlam 分開來看的關係,而將 manlam 與 alamen 兩者認為具有類似的意<br />

涵(即「奉養」),也足以證明當地人最重視的仍是「奉養」的履行。<br />

蔣斌(1986:93)對養子及招婿皆以 manlam 一詞表示,但野銀的報導人多以<br />

manlam 表示入贅,以 alamen 表示養子,雖也有一、兩位報導人說這兩 個詞意思<br />

「差不多」,manlam 與 alamen 都是指非親生關係的養育,alamen 指被養育者,<br />

即養子,manlam 指養育、養別人,前者為名詞,後者為動詞。但對村人而言,<br />

這兩個詞彙仍有使用對象的區別。manlam 與 alamen 讓人覺得意思差不多,也是<br />

因為村人如果看到年輕人常常送魚給老人家吃,就認為他們是 alamen 的關係,<br />

然而不管是照顧岳父的贅婿或養子(或姪子)都一樣要常送魚給老人家吃,因此,<br />

實際的「奉養(照顧)」關係高於任何親屬關係,加上一般人常以姪子為 alamen<br />

為優先選擇,只有與兄弟不合、兄弟無子或是不喜歡姪子的人才會另外指定年輕<br />

人作為養子,因此以姪子作為 alamen(養子)不僅符合家族財產不外流的顧慮,<br />

也有奉養的實質效果。<br />

我幾次聽過不同報導人說,哪戶老人家的姪子常送魚給他吃,老人家就跟姪<br />

子說,你不要來了,要不 然人家以為我沒有兒子。蘭嶼話 macya mo do kanganegy<br />

是指,父母的財產要由孩子繼承。以此看來,財產的繼承是有排他性(劉欣怡<br />

2004:86)。但非血親關係的贅婿或養子仍可繼承財產。劉欣怡認為蘭嶼人設計一<br />

種填充機制,使無嗣者正當地引入非親生子嗣,但其底層意義仍來自照護與繼承<br />

的互惠(ibid.:94),劉欣怡所謂的「照護與繼承的互惠」就是蔣斌所說的「奉養<br />

45

與繼嗣的互報」。蘭嶼話 maka kabob so kanensospa 意指,不要忽略你有自己的孩<br />

子,則表示照護父母的責任需限制在親人之間,外人若隨意介入則是詛咒孩子死<br />

亡(ibid.:121)。沒有子嗣的老人會由兄弟或兄弟之子(姪子)送葬,若是沒有其<br />

他兄弟,財產也會由姊妹繼承,或者就是老人會指定養子,由養子送葬也由養子<br />

繼承財產,但若有姪子又有養子的話,財產通常不會全由姪子或養子單一個繼<br />

承,除非養子不孝順,才會全由姪子繼承。<br />

養子與贅婿為蘭嶼非親屬關係繼承的主要對象,其繼承原則就是透過奉養的<br />

互報。老人家透過養子或招婿,可以有人協助取得食物(尤其是魚類),而奉養<br />

者也因此繼承老人家的財產。蘭嶼人以「贅婿為養子」的現象說明了,蘭嶼人觀<br />

念上對奉養的重視,奉養長輩且又孝順聽話的養子或贅婿也可以贏得部落裡他人<br />

的尊重及社會地位。這類由非血親關係的繼承是當地人財產轉移的重要機制,也<br />

不會違背當地人所說的 maka kabob so kanensospa,相反地,若是還有孩子的老<br />

人卻被外人奉養,也會嚴重損害老人的面子(社會地位)。<br />

三、婚姻與喪葬<br />

夫妻兩方結合一體時,雙方的兄弟姊妹成為 zipos,姻親被稱為 icyarwa,是<br />

ikararwa(另一個)的意思,親家則是 micarowa so vahey,是指本家的另一個家<br />

(謝永泉 2004:5),由字義上可見親家之間的密切關係。傳統的蘭嶼婚禮並沒有<br />

盛大的結婚儀式,親家以瑪瑙或黃金贈與未過門的媳婦,或是加上殺豬,然後媳<br />

婦開始至先生家幫忙勞動,提水、餵豬、種芋頭等等勞動,等到男女(夫妻)雙<br />

方均能接受(若有一方後來婉拒了這項婚姻,就會退回聘禮)、或是女方懷孕了,<br />

部落的人自然就會知道他們結婚了,因此男女雙方直到生了孩子才能進一步確立<br />

婚姻關係。重視婚姻是因為重視子嗣的繼承,有了孩子繼承家族財產,才不致於<br />

讓家族的財產外流(董森永 2004)。重視婚配對象的經濟條件也可以由蘭嶼人對<br />

孩子的命名看出。父母為孩子找一個富有家庭的婚配對象,並且期許生育眾多孩<br />

子、受人敬重(董森永 2003)。婚姻是蘭嶼人進一步發展社會位階的關鍵,親家<br />

成了擴展的親屬關係及互相結盟的對象。也因為本家與親家的密切關係,因此當<br />

地人在擇偶上經常以財產為考慮的條件之一,甚至是主要條件。<br />

Sypan Lu(女):Syapan Ci(男)有五個兄弟,一個兄弟 [老四]也是入<br />

贅,因為家裡兄弟多,[財產]分一分就沒有了。兄弟多的人就會找兄弟<br />

少的人結婚。<br />

我:為什麼財產那麼重要?<br />

Sypan Lu(女):因為沒有財產不像個人阿!<br />

我:[蘭嶼話]怎麼說?<br />

Sypan Lu(女):不像一個人叫 pakananaken,不像一個人 、沒有財產的<br />

意思。amowamolon 財產 的意思,我爸爸的地繼承給我,我爸爸的地交<br />

給我,繼承來的東西都叫 amowamolon。<br />

46

我:如果不是繼承的,是自己賺來的呢?<br />

Sypan Lu(女):我們蘭嶼哪有自己賺來的,我們都是繼承的。我們[的<br />

財產]又不是錢了,我們以前都是繼承財產。<br />

為什 u(女)時,她馬上接著<br />

,因為沒有財產不是人啊!沒有財產會被稱為不是人 pakananaken,不像一個<br />

,<br />

嶼人強調結婚對象的門當戶對, 11 麼結婚要那麼重視財產?當我這樣問 Syapan L<br />

說<br />

人 pakananaken 也泛指沒有錢、沒有土地、窮人,另位報導人曾比出「小(尾)<br />

指」指稱這個字彙。財產很重要,甚至是最重要的,以致於沒有財產不足以像個<br />

人。在尚未有貨幣進入的年代,有女人耕種水田、餵養豬隻等財產等於有主食吃,<br />

有男人才可以出海抓魚補充副食,主食、副食都有了才是完整的一餐。所以夫妻<br />

的結合往往先考慮到男女雙方的「財產」;其次,是親家是否有足夠的人口可以<br />

保護財產。<br />

Sypan L(女)說「財富跟財富結婚,窮人跟窮人結婚,普通生活跟普通生<br />

活結婚。」蘭<br />

如紅頭部落的周宗經也指出,早<br />

期雅美族社會非常注重婚配對象的條件,所以產生三等級的家族(有德望的貴<br />

族、中庸家族及卑微家族),內婚制通常是富有且有名望的家族所舉行,外婚制<br />

尋找對象較自由,但以同一階級的家族為主。夫妻之間的身份是很重要的,因此<br />

只有同等身份的男女,才可以結成夫妻、成立家庭;不同身份的夫妻組成家庭,<br />

則常常爭吵不休(夏本奇伯愛雅 2004:141-152)。但若是窮人如果兄弟多就會入<br />

贅女方家裡,多位報導人如Sypan Lu(女)即常說,「嫁給兄弟多的最有福氣,<br />

要不然沒有親家保護你。」夫妻如生育很多男嗣,財產要分配給眾男嗣,而導致<br />

平均下來每個男嗣所能分配的財產不多,所以家裡男嗣眾多的男孩子會入贅沒有<br />

男嗣的女方家,岳父會對女婿說:「你娶我女兒就要養我一輩子」,這樣一來,男<br />

方因女方所繼承的財產而增加他們共同的財產,而女方則增加人力可以保護自己<br />

財產。<br />

因為以前女生沒有哥哥弟弟的話,財產通通給你[按:指別人]搶走,所<br />

以爸爸還沒死以前,可以嫁給很多親戚的人,爸爸死了之後,女孩子的<br />

財產他們就不會[被]搶,因為親家公那邊的人會講說不要去拿她的財<br />

產,我們要保護她的財產,讓外面的人不拿,雖然[他]家裡很窮,妳嫁<br />

給他不是窮的問題,而是因為妳自己本人有財富嘛,他窮沒關係,老婆<br />

有財富的話就還可以,只要老婆這邊的地[財富]保管起來就好了,不要<br />

讓人家去偷拿你的財產的話,兩夫妻就不會怎樣。(Sypan L(女))<br />

11 周宗經認為,蘭嶼人採取同一家族世系內的通婚制的,稱為 olinzipoziposan。婚姻乃是關係著<br />

個人、家族與社會的連結,以前擇偶的不自由,因為族人有強烈的階級觀念,不同家族有其功能、<br />

勢力與理念,因此早期擇偶多傾向家族內成員。周宗經也認為,蘭嶼人婚姻有內外婚制,內婚制<br />

通常是由富貴有名望的家族所盛行,不讓自己家族成員的繁衍、素質及優美形象、道德價值等等,<br />

任意被他人破壞,而外婚制選擇對象較自由,但尋找配偶的範圍僅在中庸家族 todapiyatao,其他<br />

則排除在婚姻之外,除非有其他個人因素(周宗經 2004:142-144)。<br />

47

當地 人常談論嫁娶對象的財產關係,Syapn Lu(女)即對我說,這裡的父母<br />

若是家裡有男孩子,則父母親不會幫女兒介紹男朋友,因為女兒是嫁出去的,祖<br />

先不會延續;家裡沒有男孩子的,才會幫女兒介紹男孩子。父母為女兒介紹男孩<br />

子,因為要有男孩子「嫁進來」,與女兒結婚而延續家族的命脈及財產。<br />

大致說來,父親早逝的話,母親一般都會改嫁,父親的財產仍由小孩繼承,<br />

母親的則會帶著瑪瑙改嫁。母親改嫁後,繼父的財產則由繼父與母親的生的 孩子<br />

繼 承 ,除非新生的孩子不孝順,才會由同母異父的孩子繼承,財產一定要等父母<br />

死後才會分。<br />

數,有沒有足夠的親家可以幫忙守住財產,是很重要的因<br />

。<br />

是財產分配。劉斌雄以野銀的情<br />

12 父母親與小孩之間的財產繼承關係,乃是繼承自「親生」的父母,<br />

否則,就以誰「奉養」他、就由誰繼承。反之,若是母親早逝,父親再娶,依循<br />

的也是一樣的標準。不管如何,有多少小孩就要找多少食物,孩子多並不是很好<br />

的事情,但另一方面,孩子多,也是一種無形的資產,因為表示將來能一起從事<br />

勞動的人口增加了。<br />

因此在婚姻關係中,男女雙方考量的是對方的財產或是人力,財產若是不<br />

足,就會考慮親家的人<br />

素 13 而因夫妻雙方而結合的親家,則會互相參與對方的社會儀式,其中又以喪<br />

團禮儀與財產分配有密切關係。由喪葬的財產繼承與交換,可以得知,「互報」<br />

主宰喪團成員的組成,另一方面,親家是否為同一祖先(asa so itetngehan)的因<br />

素,也會決定其能否參加喪葬團體,乃因為不同家族的親家不會與喪家有直接的<br />

財產繼承紛爭,故成為喪團的成員,而往往同一家族(又不可能是asa so inawan)<br />

的成員原則無此顧慮,因此也是喪團的成員。<br />

蘭嶼的喪禮參與的成員有父系成員(malama)、親戚(zipos)及姻親<br />

(icyarwa)。死者埋喪後,經過一些儀式,最後<br />

況為例說明,因為喪家必須對參加者贈與金、珠寶或水田等珠寶財物,故有限制<br />

的必要。因此,同樣是抬喪的人也會因是否與喪家有親屬關係,及喪家是否因付<br />

不起要分送的財物而要求抬喪者不再參加葬團(劉斌雄 1959:167-169)。婚姻的<br />

考量相當於對財產的支配與安排,傳統上由父母決定婚配對象的不在少數 14 ,另<br />

一方面,也由於送喪團多由親戚組成,而喪團成員會取得喪家的財產,因此,父<br />

母親在安排子女婚姻時,也會考慮到彼此雙方是否有asa so itetngehan的關係,因<br />

為這樣的婚姻能將家族財產再度結合,而親家(zipos)若為喪團成員,則財產<br />

會再度結合,甚至形成同一家族中財產的再度交換,而不致外流。但現代婚姻的<br />

結合幾乎都趨向自由戀愛,因此,若是參加送喪卻無法取得財產以致形成糾紛,<br />

或是因顧慮財產會外流而限制由誰來送喪的情形則一直都有。<br />

12 2006 年 11 月 18 日,Syapan Lu(女),田野訪談。<br />

13 這現象持續至今日的選舉中依然可以可見,往往親家與親家合作配票,村人議論到選舉現象<br />

總是認為選舉都是靠親戚,而選舉候選人若有同父異母或同母異父的兄弟姊妹也會被認為勝選的<br />

機會比較多,因為親戚多。<br />

14 如周宗經(2004:143)也提到,早期族人擇偶,一來由祖父母選定嬰兒作為本家成員之偶,二<br />

是父母在家族內選對象,所以年輕人都要聽從家族長輩的安排,很少是自己選擇的對象。<br />

48

Sypan Lu(女):有的是不會貪心也不會拿[你的財產]。因為我沒兄弟,<br />

我跟我姊姊只有兩個,我爸爸死掉沒有男的可以送葬啊!我爸爸那時老<br />

了有病了,每次我爸爸都會就交代我說快要死了,趁我現在還活著,帶<br />

我去墓場那裡,你的財產才不會有人拿走,我爸爸都會交代我不要人家<br />

給我送葬,要不然親戚會把財產拿去。[按:Sypan Lu(女)為紅頭人,<br />

嫁至野銀。]<br />

我:可是你爸爸還是要人家抬去墓地阿?<br />

Sypan Lu(女 ):那時候他的堂哥是 C(女)的爸爸,D(女)的爸爸,<br />

還有紅頭的堂弟。他說紅頭的堂弟,不要讓 他們來看我。他生病的時候<br />

不要他們來看我,但野銀的堂弟[按指:D(女)的爸爸]可以來看我,C<br />

(女)的爸爸[也]可以來看我<br />

我:因為他們比較不貪心?<br />

Sypan Lu(女):不是。因為他 們住在野銀,不會要[紅頭的]地啦!我的<br />

芋頭阿!在紅頭會講阿,只有 C(女)和 D(女)[的爸爸]能來看我,<br />

不貪心的人可以來看我沒有關係。…像我爸爸死掉,他爸爸[按指:Sypan<br />

Lu 的公公]也送葬,我姊夫的爸爸也送葬,啊我親家[按指:姊夫的爸爸]<br />

有參加送葬,向我媽媽拿地,他[按指:姊夫的爸爸]爸爸沒有拿,他不<br />

要啊!差那麼多~我媽媽說,如果他[按指:姊夫]要的話,我野銀的親<br />

家也要[給],這樣才公平,她拿一塊給他爸爸。我姊夫的爸爸還拿一塊<br />

地,我一直想繼承的不是他的兒子嗎?為什麼他還要拿一塊地。<br />

喪團 的成員,因為要獲得財寶或水田,以便保護喪團成員的靈魂,去除晦 氣,<br />

若 沒有分得財物,則不敢入家門,因此當地人嚴守這項送喪者必須取得喪家財產<br />

的法則。謝永泉認為,一般人一定會參加親家的喪禮,但親兄弟不見得參加,因<br />

為兄弟間可能因sawalan(水源)、ahakawan(田地)等因素反目成仇,然而親家<br />

則沒有所謂的水源、田地之爭,因此在參葬隊伍中,親家是經常出席的成員(謝<br />

永泉 2004:5)。劉斌雄認為是否參加喪團取決於喪家是否有能力致贈送喪者珠<br />

寶,但喪家若沒有財寶可分,也可能要求抬喪者退出 15 (劉斌雄 1959:169),互<br />

報關係主宰喪團成員的組成。兄弟因為是asa so inawan的關係,往往最容易因為<br />

分產造成嫌隙,或是反目成仇,也就不會出席互相之間的喪禮,但親家若是同一<br />

世系家族(asa so itetngehan)的成員,則因為非同一祖先(malama,父系)不致<br />

於有密切的財產之分,若為不同家族的親家更因為沒有這些紛爭,反而是葬團的<br />

既定成員。Sypan Lu(女)的父親所顧慮的,就是他不願意同村的親戚送喪,而<br />

願意讓外村的親戚送喪,因為外村的親戚不可能會要別村的土地, 16 據報導人<br />

15 另外一個可能則為,抬喪者因為自己的家人不願意他參加而要求他退出喪團,如劉斌雄所舉<br />

的例子(劉斌雄 1959:169)。<br />

16 這是屬於不同村落之間的層次,衛惠林劉斌雄指出,若有家族遷往他村,則他們必須放棄一<br />

切土地財產權力(衛惠林、劉斌 雄 1962:50)。<br />

49

說,最實際的原因是,「不可能每天去外村的田裡工作吧!」。<br />

藉由男女雙方(親家)是否為同一家族的成員,可以進一步看出同一家族間<br />

財產繼承的交換關係,而雙方若為不同家族也可以看出財產轉移的競爭關係。而<br />

同一父系家族中的財產關係,以喪禮為例,可以發現當地人所謂第三代以後(asa<br />

so itetngehan)的通婚關係是最好的(陳玉美 1994),因為這時候有點親戚關係,<br />

但不是很親,比較不會有財產紛爭,如果雙方通婚的話,就是「又讓我們的財產<br />

聚集在一起」。以喪禮為例,不同家族的成員是否加入喪團,也是以喪家能否有<br />

能力送給喪團成員珠寶,能否「互報」為決定彼此關係的根基。<br />

因此,婚姻及喪葬為蘭嶼人達成財產交換的重要機制。以婚 姻作為財產交<br />

換 , 其重要性在於,藉著婚姻,交換的對象是個人,但又是家族財產的延續,甚<br />

至透過 asa so itetngehan 的婚配,可以將家族分散出去的財產再度聚集;而透過<br />

喪葬,交換的單位則是家族,因為親戚 zipos(因婚姻而成親家的關係)參與喪<br />

葬,喪禮過後的財產仍會轉移給親戚,若是親戚為 asa so itetngehan 的親家,則<br />

形成家族財產再次交換,若不是的話,也會因為雙方(喪家與送喪者)是 asa so<br />

inawan 親屬關係而形成不同家族的財產交換;當然,若送喪成員非為血親或親<br />

戚,則財產等同於轉移給外人(非親屬),所以,當地人才會顧慮送喪者的身份,<br />

重點就是不要使得財產外流。<br />

四、家族與部落<br />

在我詢問報導人關於財產的資料時,家族與部落的關係總是隱隱約約地浮<br />

現。財產猶如芋頭、黃金、水田、豬羊等,財產是指katatabilan do karawan,一<br />

代一代地傳下來人世間的,才叫「財產」。儘管就現代來說,黃金與瑪瑙都是可<br />

以由臺灣買入,<br />

」,<br />

不會。<br />

17 但當地人普遍認為,買的不算,只有繼承的才算是財產。<br />

傳承下來的象徵財產,如Sypan L(女)所說的:「以他的財富而變歌的<br />

董瑪女所收錄的一首歌即唱出擁有財富的家族會流傳於後代, 18 家族的財富以歌<br />