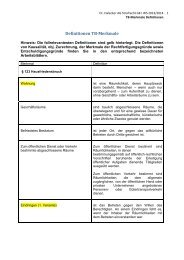

Sachverhalt/Lösung

Sachverhalt/Lösung

Sachverhalt/Lösung

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Bevollmächtigte der Urheber der Erklärung ist, sich auch dann stellt, wenn unter<br />

Vorlage einer Vollmachtsurkunde gekündigt worden wäre und damit § 174 S. 1 BGB<br />

Anwendung fände. Denn in diesem Fall würde sich aus der Vollmachtsurkunde<br />

ebenfalls nicht ergeben, mit welchem Schriftzug der Bevollmächtigte unterzeichnet<br />

und es würde sich in gleicher Weise die Frage nach der Identität des Unterzeichners<br />

stellen (vgl. LG Halle, a.a.O.). Somit muss dasselbe auch dann gelten, wenn der<br />

Adressat vorher von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt wurde oder § 15 Abs. 2<br />

HGB eingreift.<br />

Anmerkung: Mit entsprechender Begründung könnte auch ein anderes Verständnis<br />

vertretbar sein. Denn letztendlich wird man dem Schutzzweck des § 174 BGB,<br />

Ungewissheiten über die Wirksamkeit des Rechtsgeschäfts auszuschließen, damit<br />

nicht gerecht. Weiß der Empfänger nicht, wer der Urheber der Erklärung ist, dann<br />

weiß er auch nicht, ob die Erklärung nun von einem Bevollmächtigten stammt und<br />

damit wirksam ist oder nicht. Allerdings wird das Argument, dass diese Ungewissheit<br />

auch dann besteht, wenn der Vertretene selbst die Erklärung abgibt und nicht klar<br />

zuzuordnen ist, schwer zu widerlegen und schlussendlich ausschlaggebend sein.<br />

bb) Die Kündigung ist auch formwirksam erklärt worden. Zwar ist ein Rechtsgeschäft, das<br />

die gesetzlich vorgesehene oder vertraglich vereinbarte Form nicht einhält, nichtig; vgl.<br />

§§ 125, 126, 127 BGB. Hier haben die Parteien des Vertrages vom 10. Januar 2010<br />

für die Kündigung die Schriftform vereinbart. Gem. § 126 Abs. 1 BGB muss bei<br />

vorgeschriebener Schriftform die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch<br />

Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet<br />

sein. Zur Wahrung einer durch Rechtsgeschäft bestimmten schriftlichen Form genügt<br />

gem. § 127 Abs. 2 BGB – soweit nicht ein anderer Wille zu erkennen ist – die<br />

telekommunikative Übermittlung der unterschriebenen Urkunde. Bei einer<br />

Verkörperung auf Papier genügt daher ein Telefax, wenn das Original – wie hier –<br />

eigenhändig unterschrieben ist (vgl. BGH, NJW-RR 1996, S. 866; Palandt/Ellenberger,<br />

a.a.O., § 127 Rn. 2).<br />

Anmerkung: Mit entsprechender Begründung dürfte hier eine andere Auslegung<br />

ebenfalls vertretbar sein. Die Schriftform darf nach § 127 II BGB aber nicht deshalb<br />

verneint werden, da es an einem Briefwechsel mangele. Zum einen sieht diese<br />

Vorschrift den Briefwechsel ohnehin nur beim Vertrag vor. Hier geht es um eine<br />

652.doc letzte Änderung: 8.08.12 Frey Seite 15