download - Langebrück

download - Langebrück

download - Langebrück

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

- 8 -<br />

2013 – ein Jahr der Jubiläen -<br />

ein Jahr der Erinnerungen<br />

725 Jahre Langebück- zwei Langebrücker<br />

schreiben Konsumgeschichte<br />

Mit Sicherheit weiß kaum noch ein heutiger Langebrücker<br />

oder Dresdner Einwohner etwas über die beiden Einwohner<br />

aus dem Ort Langebrück, die einst Ende des 19.<br />

und Anfang des 20. Jahrhunderts mit zu den maßgeblichen<br />

„Pionieren und Machern“ der konsumgenossenschaftlichen<br />

Entwicklung in Dresden und ganz Sachsen<br />

gehörten und die sich große Verdienste in dem 1903 in<br />

Dresden gegründeten und von Hamburg aus geleiteten<br />

„Zentralverband deutscher Konsumvereine“ (ZdK) erwarben.<br />

Es handelt sich um Max Radestock (21.Febr.1854<br />

Dresden - 10.Jan.1913 Langebrück) und Max Hirschnitz<br />

(25.Okt.1866 Dresden - 26.Febr.1947 Langebrück). Von<br />

Langebrück aus wurden Anfang des 20. Jahrhunderts<br />

die Geschicke und die Entwicklung der Konsumvereine in<br />

ganz Sachsen gelenkt und geleitet, die in dem „Verband<br />

Sächsischer Konsumvereine“ im damaligen Königreich<br />

Sachsen vereinigt waren. Aus dem Büro von Langebrück<br />

wurde Genossenschaftsgeschichte geschrieben.<br />

Die Lebenswege dieser beiden Langebrücker sind eng mit<br />

den gesellschaftlichen Verhältnissen und Entwicklungen<br />

ihrer Zeitepoche verbunden. Langebrück erlebte in der<br />

Zeit der Industriealisierung eine ungeahnte Entwicklung.<br />

600 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung<br />

entwickelte sich Mitte des 19.Jahrhunderts das kleine<br />

bäuerliche Heidedorf zu einem renommierten Wohn- und<br />

Kurort. Auslöser dafür war die 1845 erfolgte Anbindung des<br />

Ortes an das Eisenbahnnetz Dresden-Görlitz. Schon seit<br />

den Zeiten der Sächsischen Kurfürsten war das idyllische<br />

Dorf Langebrück, vor den Toren Dresdens und inmitten der<br />

Dresdener Heide gelegen, ein beliebtes Jagd- und Vergnügungsgebiet<br />

für den Dresdner Hof. Mit der Inbetriebnahme<br />

der Eisenbahnlinie wurde der Ort auch für breite<br />

Gesellschaftsschichten aus Dresden leicht erreichbar. Die<br />

wunderschöne Lage wird entdeckt, und es beginnt ein<br />

Bauboom, der auf magische Weise wohlhabende Bürger,<br />

reiche Fabrikbesitzer, Intellektuelle und Geschäftsleute<br />

anzieht. Aber auch Künstler, Komponisten und Ärzte<br />

wurden auf diesen Ruhepol am Rande der Dresdener<br />

Heide aufmerksam. Es entstehen zahlreiche Villen-Viertel,<br />

Pensionen, Gaststätten und ein Kurbad. Als ab 1883 das<br />

sogen. „Obere Villenviertel“ auf dem ehemaligen Besitz<br />

der über Jahrhunderte hier ansässigen und in Erbfolge als<br />

Oberförster wirkenden Familie Bruhm entstand, kommt<br />

es zu einem erneuten Zuzug von wohlhabenden Bürgern<br />

Dresdens. Auf der nach dem Erbauer und Gutsbesitzer<br />

Moritz Claus benannten „Moritzstrasse“ wird 1884 der<br />

Holzhändler Traugott Hirschnitz aus Dresden mit seiner<br />

Familie ansässig. Auch der Dresdner Max Radestock<br />

wählt um 1900 Langebrück als Wohnort und wird auf<br />

der Güterbahnhofstrasse 7 ansässig. Zu dieser Zeit ist<br />

er schon einer der bedeutendsten und bekanntesten<br />

Männer der gesamten Konsumbewegung in Deutschland.<br />

Ab wann sich die Wege von Max Radestock und Max<br />

Hirschnitz, dem Sohn des Holzhändlers, kreuzten, ab<br />

wann beide in dem „Verband sächsischer Konsumvereine“<br />

zusammenarbeiten, ist noch unbekannt. Fest steht:<br />

Unter ihrer Leitung kam es zu einer stetigen Entwicklung<br />

dieses Verbandes im gesamten Königreich Sachsen. Dieser<br />

schon 1868 gegründete Verband entwickelte sich als<br />

Mitglied des ZdK und unter der Führung Radestocks zu<br />

einem beispiellosen Erfolgsunternehmen, das sich außer<br />

der Wahrnehmung der Versorgungsaufgaben für seine<br />

Mitglieder ab 1910 auch für die Errichtung einer Vielzahl<br />

von Betrieben zur Eigenproduktion und Selbstversorgung<br />

einsetzte, aber auch gewerkschaftliche Aufgaben und<br />

Erfordernisse übernahm.<br />

Wer waren diese beiden Männer aus Langebrück, die sich<br />

zur richtigen Zeit und am richtigen Ort begegneten, um<br />

gemeinsam ein Unternehmen zu solch einer Erfolgsgeschichte<br />

zu führen?<br />

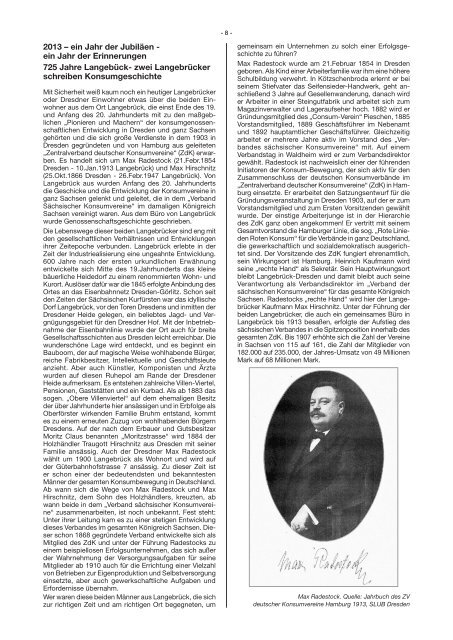

Max Radestock wurde am 21.Februar 1854 in Dresden<br />

geboren. Als Kind einer Arbeiterfamilie war ihm eine höhere<br />

Schulbildung verwehrt. In Kötzschenbroda erlernt er bei<br />

seinem Stiefvater das Seifensieder-Handwerk, geht anschließend<br />

3 Jahre auf Gesellenwanderung, danach wird<br />

er Arbeiter in einer Steingutfabrik und arbeitet sich zum<br />

Magazinverwalter und Lageraufseher hoch. 1882 wird er<br />

Gründungsmitglied des „Consum-Verein“ Pieschen, 1885<br />

Vorstandsmitglied, 1889 Geschäftsführer im Nebenamt<br />

und 1892 hauptamtlicher Geschäftsführer. Gleichzeitig<br />

arbeitet er mehrere Jahre aktiv im Vorstand des „Verbandes<br />

sächsischer Konsumvereine“ mit. Auf einem<br />

Verbandstag in Waldheim wird er zum Verbandsdirektor<br />

gewählt. Radestock ist nachweislich einer der führenden<br />

Initiatoren der Konsum-Bewegung, der sich aktiv für den<br />

Zusammenschluss der deutschen Konsumverbände im<br />

„Zentralverband deutscher Konsumvereine“ (ZdK) in Hamburg<br />

einsetzte. Er erarbeitet den Satzungsentwurf für die<br />

Gründungsveranstaltung in Dresden 1903, auf der er zum<br />

Vorstandsmitglied und zum Ersten Vorsitzenden gewählt<br />

wurde. Der einstige Arbeiterjunge ist in der Hierarchie<br />

des ZdK ganz oben angekommen! Er vertritt mit seinem<br />

Gesamtvorstand die Hamburger Linie, die sog. „Rote Linieden<br />

Roten Konsum“ für die Verbände in ganz Deutschland,<br />

die gewerkschaftlich und sozialdemokratisch ausgerichtet<br />

sind. Der Vorsitzende des ZdK fungiert ehrenamtlich,<br />

sein Wirkungsort ist Hamburg. Heinrich Kaufmann wird<br />

seine „rechte Hand“ als Sekretär. Sein Hauptwirkungsort<br />

bleibt Langebrück-Dresden und damit bleibt auch seine<br />

Verantwortung als Verbandsdirektor im „Verband der<br />

sächsischen Konsumvereine“ für das gesamte Königreich<br />

Sachsen. Radestocks „rechte Hand“ wird hier der Langebrücker<br />

Kaufmann Max Hirschnitz. Unter der Führung der<br />

beiden Langebrücker, die auch ein gemeinsames Büro in<br />

Langebrück bis 1913 besaßen, erfolgte der Aufstieg des<br />

sächsischen Verbandes in die Spitzenposition innerhalb des<br />

gesamten ZdK. Bis 1907 erhöhte sich die Zahl der Vereine<br />

in Sachsen von 115 auf 161, die Zahl der Mitglieder von<br />

182.000 auf 235.000, der Jahres-Umsatz von 49 Millionen<br />

Mark auf 68 Millionen Mark.<br />

Max Radestock. Quelle: Jahrbuch des ZV<br />

deutscher Konsumvereine Hamburg 1913, SLUB Dresden