Kennen Sie Korea - beim Städtischen Musikverein zu Düsseldorf eV

Kennen Sie Korea - beim Städtischen Musikverein zu Düsseldorf eV

Kennen Sie Korea - beim Städtischen Musikverein zu Düsseldorf eV

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

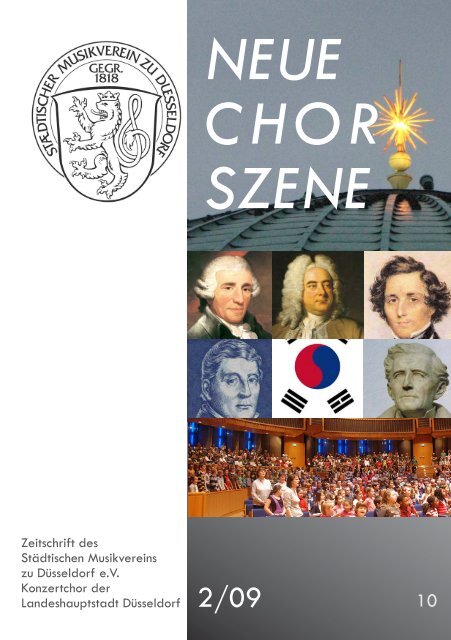

NEUE<br />

CHOR<br />

SZENE<br />

Zeitschrift des<br />

<strong>Städtischen</strong> <strong>Musikverein</strong>s<br />

<strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> e.V.<br />

Konzertchor der<br />

Landeshauptstadt <strong>Düsseldorf</strong> 2/09 10

NEUE<br />

CHORSZENE<br />

Inhaltsverzeichnis 2/09<br />

Editorial Georg Lauer 3<br />

Musikalisch durch die Grundschule<br />

Das Projekt SingPause Jens D. Billerbeck 4<br />

<strong>Kennen</strong> <strong>Sie</strong> <strong>Korea</strong>? Udo Kasprowicz 7<br />

Impressum / Städtischer <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> e.V.<br />

Herausgeber: Geschäftsstelle Ehrenhof 1 - 40479 <strong>Düsseldorf</strong><br />

E-Mail: info@musikverein-duesseldorf.de /<br />

Internet: www.musikverein-duesseldorf.de<br />

V.i.S.d.P.: Georg Lauer - g.lauer@musikverein-duesseldorf.de<br />

Redaktion: Jens D. Billerbeck, Erich Gelf, Georg Lauer,<br />

Udo Kasprowicz, Dr. Thomas Ostermann, Konstanze Richter<br />

Titelbild: Städtischer <strong>Musikverein</strong> - Detail Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />

Textbilder: Städtischer <strong>Musikverein</strong>, Internet<br />

Nr. 10<br />

6. Jahrgang<br />

August 2009<br />

Hak-Young Lee 11<br />

Louis Spohr und die Vokalmusik<br />

Ein Beitrag <strong>zu</strong>m Spohrjahr Dr. Wolfram Boder 14<br />

Der Komponist Sigismund Neukomm<br />

Neues vom Schüler Joseph Haydns von Erich Gelf 23<br />

Termine, Termine - Vorschau auf die neue Konzertsaison als 25 - 28<br />

heraustrennbarer Kompaktfalter mit weiteren wichtigen Informationen<br />

Selten gehörte Chorwerke<br />

Carl Loewes Oratorien Dr. Michael Wilfert 37<br />

Buchrezension: Joseph Gelinek‘s<br />

„Beethovens 10. Sinfonie“ Dr. Thomas Ostermann 48<br />

Wuppertaler Singpause<br />

Unser Beitrag <strong>zu</strong>m Haydn-Jahr von Udo Kasprowicz 50<br />

ISSN-Nr.: 1861-261X / Erscheineinungsweise: halbjährlich<br />

Druck: Druckerei Preuß GmbH - Ratingen<br />

Hinweis: Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. Nachdruck<br />

- auch aus<strong>zu</strong>gsweise - oder sonstige Vervielfältigung nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion.<br />

2 NC 2 / 09

Editorial<br />

Liebe Leserinnen und Leser!<br />

Das Jahr 2009 hat einiges an runden Fest-<br />

und Gedenktagen <strong>zu</strong> bieten: Neben den bekannten<br />

Daten wie dem 250. Todestag von G.<br />

F. Händel, dem 200. Todestag von J. Haydn<br />

oder dem 200. Geburtstag von F. Mendelssohn<br />

Bartholdy gibt es 2009 noch (mindestens) zwei<br />

weitere Laureaten, an die wir erinnern. Der eine<br />

ist Louis Spohr, der vor 150, der andere Carl<br />

Loewe, der vor 140 Jahren starb.<br />

In seiner Geburtsstadt Löbejün - das Zweieinhalbtausenseelenstädtchen<br />

liegt 15 km nördlich<br />

von Halle an der Saale - ehrte die Carl-Loewe-<br />

Gesellschaft am 20. April 2009 den großen Balladenvertoner,<br />

der vor allem Goethes „Erlkönig“<br />

<strong>zu</strong> Weltruhm verhalf. Unser Gastautor Dr. Michael<br />

Wilfert beleuchtet mit seinem Beitrag die<br />

weniger bekannte Schaffensseite Carl Loewes<br />

und stellt in unserer Rubrik „Selten gehörte<br />

Chorwerke“ den Oratorienkomponisten vor.<br />

Den Beitrag <strong>zu</strong>m Spohrjahr unseres zweiten<br />

Gastaustors Dr. Wolfram Boder empfehle ich<br />

ebenfalls Ihrer besonderen Aufmerksamkeit:<br />

Das letzte „Universalgenie der Musikgeschichte“<br />

schrieb mit seinen Oratorien Musikgeschichte<br />

auch in <strong>Düsseldorf</strong>! Sein berühmtes Violinkonzert<br />

Nr. 8 in a-Moll, op 47 mit dem Untertitel<br />

„In Form einer Gesangsszene“ hören <strong>Sie</strong> im<br />

November in der Tonhalle im „Sternzeichen-<br />

4-Konzert“, in dessen 2. Teil die „Lobgesang-<br />

Symphonie“ von Felix Mendelssohn Bartholdy<br />

<strong>zu</strong>r Aufführung gelangt. Mit Auszügen aus dieser<br />

Symphonie Nr. 2 B-Dur op. 52 eröffneten die<br />

<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker und der Städtische<br />

<strong>Musikverein</strong> am Neujahrsmorgen 2009 das Jubiläumsjahr,<br />

mit der Aufführung dieser großartigen<br />

Symphonie-Kantate unter der Leitung des neuen<br />

Opernchefs Axel Kober beschließen sie es.<br />

Keine drei Wochen vor diesem Konzert erklingt<br />

in der Tonhalle ein weiteres Großwerk<br />

von Georg Lauer<br />

der Musikgeschichte, das<br />

ebenfalls in einem besonderen<br />

Be<strong>zu</strong>g <strong>zu</strong> Felix Men-<br />

delssohn und seiner Zeit als<br />

Städtischer Musikdirektor in <strong>Düsseldorf</strong> steht:<br />

Am Allerheiligenwochenende 2009 können <strong>Sie</strong><br />

in der Tonhalle dreimal Georg Friedrich Händels<br />

Oratorium „Israel in Egypt“ erleben! Unter der<br />

Leitung von Frieder Bernius werden die <strong>Düsseldorf</strong>er<br />

Symphoniker, ein erlesenes Solistenensemble<br />

und der Städtische <strong>Musikverein</strong> dieses<br />

chorreichste Oratorium des großen Jubilars in<br />

englischer Sprache erklingen lassen.<br />

Um der Informationsfülle, die Erich Gelf <strong>zu</strong>m<br />

Komponisten, <strong>zu</strong>r Entstehung seines Werkes<br />

und <strong>zu</strong> den <strong>Düsseldorf</strong>er Aufführungen unter<br />

Mendelssohn <strong>zu</strong>sammengetragen hat, gerecht<br />

<strong>zu</strong> werden, haben wir im Händeljahr 2009 diesem<br />

Thema eine Sonderausgabe unserer Zeitschrift<br />

gewidmet. Sollte diese Sonderausgabe<br />

2a/09 in der Ihnen gerade vorliegenden Ausgabe<br />

2/09 nicht (mehr) enthalten sein, reichen wir<br />

Ihnen diese gerne nach.<br />

Mit zwei Themen, die uns besonders am Herzen<br />

liegen, haben wir diese turnusmäßige Ausgabe<br />

eröffnet: mit der SingPause und mit <strong>Korea</strong>!<br />

Und dass sich Chor und Redaktion auch dem<br />

Jubilar Josef Haydn gewidmet haben, erfahren<br />

<strong>Sie</strong> am Schluss dieses Heftes. Und „unterwegs“,<br />

und zwar genau in seiner Mitte, finden <strong>Sie</strong> erstmals<br />

einen besonderen Service für Konzertbesucher<br />

und -besucherinnen: unseren vielfach<br />

nachgefragten „Falt-Plan“, den <strong>Sie</strong> (vorsichtig!)<br />

heraustrennen und nach dreimaligem Falten Ihrer<br />

Brief- oder Handtasche hin<strong>zu</strong>fügen können.<br />

Außer den Konzertterminen des Chores finden<br />

<strong>Sie</strong> darin auch die Ihnen wichtigen Daten der für<br />

<strong>Sie</strong> handelnden Personen.<br />

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen wie<br />

immer herzlichst Ihr<br />

NC 2 / 09 3

Musikalisch durch die Grundschule<br />

Das Projekt SingPause von Jens D. Billerbeck<br />

Mittwoch, 10. Juni 2009,<br />

8:30 Uhr: Durch das grüne<br />

Gewölbe betreten klassenweise<br />

rund 1000 Kinder<br />

die Tonhalle. Für viele<br />

von ihnen ist es das erste<br />

mal, dass sie einen großen<br />

Konzertsaal von innen<br />

sehen. Entsprechend<br />

groß und spürbar ist die<br />

Aufregung unter den<br />

Grundschülern. Für die<br />

Saalordner der Tonhalle<br />

keine leichte Aufgabe, die<br />

Besucherströme an die richtigen Aufgänge<br />

<strong>zu</strong> lenken. Doch alles ist minutiös<br />

durchgeplant: Jeder Grundschule,<br />

jeder Klasse ist ein Block im Saal <strong>zu</strong>gewiesen<br />

und so füllt sich der große Saal<br />

bis 9 Uhr mit einer fröhlich schnatternden<br />

Menschenmasse.<br />

Mittwoch 10. Juni 2009 ist SingPause-Tag,<br />

heute werden insgesamt 2000<br />

Kinder aus <strong>Düsseldorf</strong>er Grundschulen<br />

sich selbst und ihren Eltern in zwei<br />

Konzerten beweisen, was sie in diesem<br />

musikalischen Früherziehungsprojekt<br />

gelernt haben. „Jedes Kind kann singen<br />

lernen“ – dies steht als Motto über dem<br />

Projekt SingPause, mit dem der Städtische<br />

<strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> und<br />

das Kulturamt der Landeshauptstadt<br />

seit Oktober 2006 musikalische Basisarbeit<br />

leisten. Ziel der SingPause: Jedes<br />

Kind soll singen lernen. Und zwar<br />

in der Gemeinschaft mit Mitschülern<br />

unter der fachkundigen Anleitung ausgebildeter<br />

Sängerinnen und Sänger. Ab<br />

August werden 37 Grundschulen mit<br />

insgesamt mehr als 8.000 Schülern am<br />

4 NC 2 / 09<br />

1000 Kinder bei der SingPause in der Tonhalle<br />

Projekt teilnehmen. Und es bewerben<br />

sich immer neue Schulen darum, in das<br />

Projekt aufgenommen <strong>zu</strong> werden.<br />

Höhepunkt des SingPause-Jahres<br />

ist das große Konzert in der Tonhalle.<br />

Hier, wo sich sonst die Größen der<br />

weltweiten Musikszene die Klinke in<br />

die Hand geben, haben jetzt die Kleinen<br />

das Sagen. Und sie schonen den<br />

Saal nicht: Aufgeregt hopsen sie immer<br />

wieder von den Klappsesseln und<br />

stellen die Mechanik des Gestühls auf<br />

eine harte Probe. Der Lärm ist einfach<br />

ohrenbetäubend. Doch dann, kurz<br />

nach 9 Uhr, betreten die Singleiter die<br />

Bühne und binnen weniger Sekunden<br />

ist es im Saal mucksmäuschenstill. In<br />

der nun folgenden Stunde werden die<br />

Kinder nach einer kurzen Begrüßung<br />

und einem kleinen Einsingen zahlreiche<br />

Frühlings- und Sommerlieder <strong>zu</strong>m<br />

Besten geben.

Was ist die SingPause?<br />

Was aber ist das Motiv, das hinter diesem<br />

in seiner Dimension bundesweit<br />

einmaligen Vorhaben steckt? „Wir wollen,<br />

dass Kinder möglichst früh beginnen,<br />

ihr ureigenstes Musikinstrument <strong>zu</strong><br />

entdecken: die Stimme“, sagte <strong>Musikverein</strong>svorsitzender<br />

Manfred Hill auf der<br />

am gleichen Tag stattfindenden gemeinsamen<br />

Pressekonferenz mit der Stadt<br />

<strong>Düsseldorf</strong>. Der <strong>Musikverein</strong> ist organisatorischer<br />

Träger der SingPause.<br />

Die künstlerische Gesamtleitung liegt<br />

in Händen von Marieddy Rossetto. <strong>Sie</strong><br />

erklärte den anwesenden Journalisten<br />

von Presse, Rundfunk und Fernsehen<br />

die Methode: „Zweimal wöchentlich<br />

werden alle Schulklassen für jeweils<br />

20 Minuten von unseren ausgebildeten<br />

Sängerinnen und Sängern betreut.“ Gemeinsam<br />

erarbeiten sie musikalische<br />

Grundkenntnisse und lernen ein breites<br />

internationales Liedrepertoire.<br />

Gearbeitet wird nach der „Ward-Methode“.<br />

<strong>Sie</strong> ist benannt nach der amerikanischen<br />

Musikpädagogin Justine<br />

Bayard Ward (1879-1975). Die Ward-<br />

Methode wurde in Zusammenarbeit mit<br />

der Catholic University of America in<br />

Washington D. C. für den Musikunterricht<br />

entwickelt und in der Praxis stetig<br />

weiter überprüft und verbessert. „Vorrangiges<br />

Ziel der Ward-Methode ist, bei<br />

den Kindern wahre Freude und Begeisterung<br />

für das Singen und Musizieren<br />

<strong>zu</strong> wecken“, erläuterte Rossetto. In<br />

einer kurzen Demonstration zwischen<br />

den beiden Singpause-Konzerten<br />

konnten sich zahlreiche geladene Gäste,<br />

darunter auch Oberbürgermeister<br />

Dirk Elbers und Ex-GMD Bernhard Klee<br />

von der Methode überzeugen, die den<br />

Kindern wirklich spielerisch den siche-<br />

ren Umgang mit ihrer Stimme und den<br />

Tönen beibringt.<br />

Die finanzielle Basis für die SingPause<br />

schafft das Kulturdezernat mit einem<br />

jährlichen Zuschuss von jetzt 90.000<br />

Euro. Mittel in gleicher Höhe wurden in<br />

diesem Jahr aus dem Schuletat beigesteuert.<br />

„Die SingPause“, so Kulturdezernent<br />

Hans-Georg Lohe auf der Pressekonferenz,<br />

„ist ein zentraler Baustein<br />

des städtischen Gesamtkonzepts <strong>zu</strong>r<br />

kulturellen Bildung und Kreativitätsförderung<br />

von Kindern und Jugendlichen.<br />

Ich freue mich, dass wir dieses Projekt<br />

auch dank der beeindruckenden Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />

aus der Bürgerschaft so<br />

ausbauen konnten.“ Und sein Kollege,<br />

Schul- und Jugenddezernent Burkhard<br />

Hintzsche, ergänzte: „Mit der SingPause<br />

haben ganze Schulklassen in <strong>Düsseldorf</strong><br />

die Freude am gemeinsamen<br />

Singen entdeckt. Es macht Spaß <strong>zu</strong> erleben,<br />

wie Kinder mit einfachen Mitteln<br />

und einem attraktiven Vermittlungskonzept<br />

für die Musik begeistert werden<br />

können.“<br />

Neben der musikalischen Basisarbeit<br />

hat die SingPause aber noch einen<br />

weiteren Zweck: <strong>Sie</strong> versteht sich<br />

als sozial-integratives Kulturangebot,<br />

dass sich ganz bewusst an alle Kinder<br />

richtet, egal welcher Herkunft, musikalischer<br />

Vorbildung oder sozialer Schicht<br />

sie angehören.<br />

„Kinder ziehen Selbstbewusstsein<br />

aus der SingPause, ohne in eine Konkurrenzsituation<br />

<strong>zu</strong> gelangen, da ja<br />

gemeinsam gesungen wird“, sagte<br />

Manfred Hill. Lehrer berichten, dass die<br />

Kinder nach einer SingPause ausgeglichener<br />

wirken, dass sich ihre Stimmung<br />

bessert und dass Konflikte zwischen<br />

den Kindern beigelegt werden.<br />

NC 2 / 09 5

Da die Kinder ihr Instrument - die eigene<br />

Stimme - ja stets mit sich tragen<br />

und für eine SingPause außer den ausgebildeten<br />

Mitgliedern des SingPause-<br />

Teams keine weiteren Hilfsmittel gebraucht<br />

werden, ist die Realisierung,<br />

verglichen mit anderen Musikprojekten,<br />

sehr kostengünstig. Dennoch braucht<br />

es natürlich finanzielle Rückendeckung<br />

<strong>zu</strong>m Beispiel für die Sängerdozenten<br />

und deren intensive Weiterbildung.<br />

Deswegen ist Hill auch für die zahlreichen<br />

Spenden von Vereinen, Institutionen<br />

und Privatpersonen dankbar, die<br />

ebenfalls da<strong>zu</strong> beitragen, das Projekt in<br />

seiner heutigen Dimension mit Leben <strong>zu</strong><br />

füllen. Zu diesen Unterstützern gehören<br />

heute die BürgerStiftung <strong>Düsseldorf</strong>, die<br />

Stiftung van Meeteren <strong>Düsseldorf</strong>, die<br />

Heinz-Schmöle-Stiftung, die Dr. Carola<br />

und Dr. Edmund Haffmans-Stiftung, die<br />

Gesellschaft der Freunde und Förderer<br />

der <strong>Düsseldorf</strong>er Tonhalle e.V., die<br />

Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong>, der Heimatverein<br />

<strong>Düsseldorf</strong>er Jonges e.V., der Rotary-<br />

Club <strong>Düsseldorf</strong>, der InnerWheel Club<br />

Clara Schumann <strong>Düsseldorf</strong>, der<br />

Industrie-Club <strong>Düsseldorf</strong>, die Victoria<br />

Versicherung AG <strong>Düsseldorf</strong>, die<br />

Hermann Weber Feuerlöscher GmbH<br />

und private Spender.<br />

SingPause am Familientag der<br />

Tonhalle<br />

Am Sonntag, dem 28. Juni, war Familientag<br />

in der Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong>.<br />

Ab 14 Uhr präsentierten dabei 900<br />

„SingPause“-Kinder ihr Liederprogramm<br />

unter der künstlerischen Leitung<br />

von Marieddy Rossetto, mit Günther<br />

Weißenborn als Moderator, Klaus Wallrath<br />

am Flügel und Tobias Liebezeit am<br />

Schlagzeug. Über 1.000 Eltern und Zuhörer<br />

konnten sich von der Qualität des<br />

Gesanges und vom Spaß, den die Kinder<br />

mit den Liedern hatten, überzeugen<br />

und jubelten den jungen Sängerinnen<br />

und Sängern begeistert <strong>zu</strong>. Auch hier<br />

hatten die meisten dieser Kinder die<br />

Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong> noch nie von innen<br />

gesehen und waren tief beeindruckt.<br />

Schuldezernent Burghardt Hintzsche, Chordirektorin Marieddy Rossetto und Dieter Schwarz vom Amt<br />

für Kommunikation am 10.06.2009 bei der Pressekonferenz <strong>zu</strong>rm Projekt „SingPause“<br />

6 NC 2 / 09

<strong>Kennen</strong> <strong>Sie</strong> <strong>Korea</strong>?<br />

von Hak-Young Lee und Udo Kasprowicz<br />

<strong>Korea</strong> gehört nicht <strong>zu</strong> den Ländern<br />

Ostasiens, die in der Vergangenheit die<br />

Sehnsucht der Europäer nach fernöstlicher<br />

Exotik gestillt haben, wie es bei<br />

China und Japan der Fall ist. Auch nennt<br />

man in Europa <strong>Korea</strong> nie <strong>zu</strong>erst, wenn<br />

nach asiatischen Wirtschaftszentren gefragt<br />

wird. Hier stehen traditionell Japan<br />

und Singapur, mittlerweile auch China im<br />

Mittelpunkt des europäischen Bewusstseins.<br />

Aus dem Chor des <strong>Musikverein</strong>s sind<br />

sie inzwischen jedoch nicht mehr weg<strong>zu</strong>denken,<br />

die charmanten jungen Damen<br />

mit dem silberhellen Lachen und<br />

die höflichen jungen Männer mit den gewaltigen<br />

Stimmen, die gar nicht <strong>zu</strong> ihrem<br />

körperlichen Erscheinungsbild <strong>zu</strong> passen<br />

scheinen. Und doch sind sie uns trotz<br />

des vertrauten Anblicks ein wenig fremd<br />

geblieben.<br />

Grund genug, sich mit <strong>Korea</strong> <strong>zu</strong> befassen!<br />

Das Land, seine Menschen und<br />

ihre Sprache<br />

Die Nord-Südausdehnung <strong>Korea</strong>s entspricht<br />

mit 1100 km etwa der Deutschlands,<br />

mit seiner Fläche von 221.000km 2<br />

(davon 99.000km 2 Südkorea) ist es deutlich<br />

kleiner. (357.092,90km 2 )<br />

Die Vorfahren der heutigen <strong>Korea</strong>ner<br />

wanderten vermutlich im dritten vorchristlichen<br />

Jahrtausend aus Innerasien<br />

ein. Als mythisches Gründungsdatum gilt<br />

das Jahr 2333 v.Chr, in dem Tangun, ein<br />

Göttersohn, das Land Chošon gründete.<br />

Die Mehrheit der Linguisten hält die<br />

Zugehörigkeit des <strong>Korea</strong>nischen <strong>zu</strong>r altaischen<br />

Sprachfamilie für wahrscheinlich.<br />

Ihr gehören außerdem das Türkische,<br />

Mongolische, Japanische und auch das<br />

Mandschu an. Die enge Verbindung zwischen<br />

<strong>Korea</strong> und dem China der Han-<br />

Dynastie (206 v - 220 n.Chr.) führt <strong>zu</strong> einer<br />

kulturellen Hegemonie der Chinesen,<br />

so dass die <strong>Korea</strong>ner viele Begriffe des<br />

Chinesischen übernahmen. Noch heute<br />

prägt ein Dualismus von Vokabeln beider<br />

Sprachen die Kommunikation. Die koreanische<br />

Schrift stammt aus dem Jahr<br />

1446 n.Chr, und gilt mit 10 Vokalen und<br />

14 Konsonanten wegen ihrer Einfachheit<br />

und Logik in Fernost als einzigartige Kulturleistung.<br />

Müller, Meier, Schulze, Schmidt<br />

Die meisten von uns sind verwirrt von<br />

den Namen unserer koreanischen Mitsänger<br />

und dadurch natürlich bei der Anrede<br />

verunsichert. Tatsächlich tragen trotz<br />

285 existierender Familiennamen 49,6%<br />

der <strong>Korea</strong>ner einen der vier Namen Kim<br />

(21,6%), Lee (14,8%), Park 84,7%) und<br />

Choi (4,7%) Eheschließungen zwischen<br />

partnergleichen Namen sind un<strong>zu</strong>lässig,<br />

wobei allerdings die Zugehörigkeit <strong>zu</strong> unterschiedlichen<br />

Großfamilien das Verbot<br />

aufhebt.<br />

Neben die variationsarmen Nachnamen<br />

tritt ein Vorname, der als Generationskennzeichen<br />

gilt. Alle Angehörigen<br />

einer Familiengeneration, also Geschwister,<br />

Vettern und Basen sollten den gleichen<br />

Zweitnamen führen. Die Individualisierung<br />

schafft der zweite Vorname, bei<br />

NC 2 / 09 7

dem die <strong>Korea</strong>ner eine große Kreativität<br />

entwickeln. Die Eltern wählen hier programmatische,<br />

prophetische, glückverheißende<br />

oder einfach schmückende<br />

Wörter: Perle, Langlebiger, Schönheitsduft.<br />

Man redet sich prinzipiell mit den Nachnamen<br />

an. Im beruflichen Umfeld tritt,<br />

um Verwechslungen vor<strong>zu</strong>beugen, der<br />

Titel oder die Tätigkeitsbezeichnung hin<strong>zu</strong>,<br />

im Familienbereich die im Vergleich<br />

<strong>zu</strong> Europa sehr differenzierte Verwandtschaftsbezeichnung.<br />

So gibt es z.B. für<br />

den älteren, Bzw. jüngeren Bruder oder<br />

die Schwester besondere Anreden. Außerhalb<br />

der Familie heißt es Lee Ssi,<br />

also Herr Lee! Wenn aber zwei Lees<br />

anwesend sind, Lee Jinju Ssi, also Frau<br />

Perle Lee. Die Höflichkeitsformel ist also<br />

geschlechtsneutral.<br />

Daseinsdeutung durch Konfuzius<br />

oder Christus?<br />

Lee Hak Young Ssi, Herr Lee, erzählte<br />

in einer Probenpause, dass er aus einem<br />

evangelischen Elternhause stamme. Seine<br />

Eltern waren Bauern in der Nähe von<br />

Seoul gewesen.<br />

Man vermutet angesichts europäischer<br />

Konfessionsbezeichnungen sofort den<br />

Einfluss englischer oder amerikanischer<br />

Missionare in kolonialen oder imperialistischen<br />

Zeiten. Aber bei Bauern?<br />

Christliche Gemeinden entstanden in<br />

Staaten mit kolonialer Vergangenheit<br />

eher in Städten als auf dem Land. Die<br />

Missionsgeschichte Südamerikas und<br />

auch Chinas liefert dafür Beispiele. Noch<br />

da<strong>zu</strong> wird <strong>Korea</strong> als das konfuzianischste<br />

Land Asiens bezeichnet. (Maull 137)<br />

Tatsächlich prägt die Lehre des Konfuzius<br />

<strong>Korea</strong> bis heute. In deren Mittelpunkt<br />

8 NC 2 / 09<br />

steht die Entsakralisierung des Staates<br />

durch seine Moralisierung. Das bedeutet,<br />

dass <strong>beim</strong> Herrscher nicht seine<br />

Legitimation durch göttliche Berufung<br />

zählt, sondern seine vollkommene Einsicht<br />

in die Gesetze, die den Himmel in<br />

einem dauerhaften Ideal<strong>zu</strong>stand erhalten.<br />

Der Herrscher muss die Menschen<br />

da<strong>zu</strong> anhalten, die Sittengesetze <strong>zu</strong><br />

befolgen, damit es dem Staat ähnlich<br />

wohlergehe wie dem Himmel. Dies geschieht<br />

allerdings nicht durch Zwang,<br />

sondern durch Bildung. Je mehr Menschen<br />

die Schriften weiser Männer studieren<br />

und Einsicht in das Wesen der<br />

Sittengesetze erlangen, desto besser<br />

ergeht es dem Gemeinwesen.<br />

Der erste Kontakt mit dem Katholizismus<br />

war intellektuell, kein Damaskuserlebnis.<br />

Einige konfuzianische Gelehrte<br />

entdeckten am kaiserlichen Hof <strong>zu</strong> Peking<br />

christliche Schriften und versprachen<br />

sich von der Erlösungshoffnung<br />

der Christen einen Ausweg aus den endlosen<br />

Diskussionen über den rechten<br />

Weg im Diesseits. Die erste Taufe eines<br />

konfuzianischen Gelehrten ist 1784 bezeugt.<br />

Zulauf bekamen diese „Ur“-Gemeinden<br />

aus den Reihen der landlosen<br />

Bauern, die vom Erfolg der konfuzianischen<br />

Mittelschichten ausgeschlossen<br />

waren. Trotz blutiger Christenverfolgungen<br />

im 19 Jhdt. gibt es heute 3,2 Mio<br />

Katholiken in <strong>Korea</strong>. Ihnen stehen 8,7<br />

Mio Protestanten gegenüber, so dass<br />

etwas ¼ der 47 Mio Südkoreaner Christen<br />

sind. Die protestantische Mission<br />

wurde von amerikanischen Missionaren<br />

im ausgehenden 19. Jhdt. betrieben,<br />

allen voran den Presbyterianern<br />

und Methodisten, deren pragmatische<br />

Diesseitigkeit die Modernisierung des<br />

Sozialsystems in <strong>Korea</strong> vorantrieb und

damit als tatkräftige Variante der konfuzianischen<br />

Kontemplation galt. Nicht<br />

unterschätzt werden sollte auch die politische<br />

Dimension. Wer sich <strong>zu</strong>m Protestantismus<br />

bekannte, erwies sich als<br />

aufgeschlossen gegenüber der Öffnung<br />

der asiatischen Gesellschaften gegenüber<br />

dem Einfluss der westlichen Moderne.<br />

Im 20. Jhdt. verliehen die Leiden<br />

des <strong>Korea</strong>krieges, die sich nicht mehr<br />

mit Anstrengung <strong>zu</strong>r Erforschung der<br />

rechten Sittenlehre kompensieren ließen,<br />

dem Protestantismus einen gewaltigen<br />

Schub. Zudem sahen viele koreanische<br />

Intellektuelle in der dauerhaften<br />

Teilung des Landes am 38. Breitengrad<br />

eine Niederlage der Weltanschauung<br />

des Konfuzius. Ein geteiltes Reich kann<br />

nicht Abbild der kosmischen Harmonie<br />

und Ordnung sein.<br />

Wirtschaftlicher Wandel in Südkorea<br />

Wie Herr Lee weiter berichtet, hat er<br />

seine Kindheit auf einem Bauernhof verbracht.<br />

Sein Vater produzierte auf seinem<br />

eigenem Bauernhof Reis, Getreide und<br />

Gemüse und gehörte damit <strong>zu</strong> den Nahrungsmittelversorgern<br />

der nahegelegenen<br />

Hauptstadt. Als Herr Lee 16 Jahre alt war,<br />

gab sein Vater den Bauernhof auf und zog<br />

nach Seoul. Damit verkörpert die Familie<br />

unseres Mitsängers offenbar den Strukturwandel<br />

Südkoreas, der Parallelen <strong>zu</strong> der<br />

Entwicklung in Deutschland aufweist. Abgeschnitten<br />

vom Großteil seiner Industrie<br />

stand der südliche Landesteil nach dem<br />

Krieg vor dem Problem, die wenig entwikkelten,<br />

agrarisch geprägten Regionen vor<br />

der Verelendung <strong>zu</strong> bewahren. Die <strong>Korea</strong>ner<br />

beschritten den uns bekannten Weg<br />

weg vom Kleinstbetrieb hin <strong>zu</strong>m Großbetrieb<br />

mit arrondierten Flächen.<br />

Der bäuerliche<br />

Mittelstand<br />

mit seinem<br />

vielfältigen<br />

Angebot<br />

an verbrauchernahwachsendenNahrungsmitteln<br />

schwindet.<br />

An seine<br />

Stelle treten<br />

Monokulturen. Inzwischen ist <strong>Korea</strong> für<br />

die Großproduktion von Nahrungsmitteln<br />

auf Importe angewiesen.<br />

Das Bildungswesen<br />

Mit einer beispiellosen Alphabetisierungskampagne<br />

bereitete die Regierung<br />

nach der Teilung des Landes<br />

1953 die 75% der Bevölkerung, die<br />

nie eine Schule besucht hatten, auf die<br />

Herausforderung einer modernen Industriegesellschaft<br />

vor. Das Schulsystem<br />

verrät deutlich anglo-amerikanische<br />

Einflüsse. Herr Lee erzählt von seinem<br />

Kindergarten, in dem er im Rahmen<br />

der musikalischen Früherziehung<br />

<strong>zu</strong> ersten Mal mit europäischer Musik<br />

in Berührung gekommen ist. Was Herr<br />

Lee Kindergarten nennt, ist eigentlich<br />

eine leistungsorientierte Vorschule, an<br />

die sich eine sechsjährige Grundschule<br />

anschließt.<br />

Die weiterführenden Schulen haben<br />

ihre eigenen Profile entwickelt und<br />

weisen mit ihrem außerordentlich breit<br />

gefächerten Fremdsprachenangebot<br />

auf die Orientierung der koreanischen<br />

NC 2 / 09 9

Wirtschaft weit über die Landesgrenzen<br />

hinaus hin. Herr Lee zählt Englisch,<br />

Japanisch, Chinesisch, Deutsch, Französisch,<br />

Russisch und Spanisch auf.<br />

Er besuchte ein normales Gymnasium,<br />

hatte dort privaten Musikunterricht und<br />

beendete es mit der Zulassung <strong>zu</strong>r Universität.<br />

Das Sprachenangebot, das<br />

außer Englisch alle romanischen Sprachen<br />

sowie Deutsch umfasste, lässt<br />

darauf schließen, dass ein Europaaufenthalt<br />

<strong>zu</strong>m Bildungsziel gehörte. Herr<br />

Lee wählte Deutsch und Französisch.<br />

Nach der dreijährigen Mittelstufe endet<br />

die Schulpflicht. Die ebenfalls dreijährige<br />

Oberstufe bereitet auf das Studium<br />

an einer der meist privaten Hochschulen<br />

vor. <strong>Korea</strong>nische Eltern seien sehr<br />

ehrgeizig und <strong>zu</strong> großen finanziellen<br />

Opfern bereit, erzählt Herr Lee unter<br />

Zustimmung seiner Kommilitonen.<br />

Deshalb blühen neben dem staatlichen<br />

Schulsystem viele Paukschulen, die an<br />

den hervorragenden Pisaergebnissen<br />

<strong>Korea</strong>s großen Anteil haben.<br />

Die offensive Bildungspolitik wird begleitet<br />

von 5 Fünfjahresplänen, in deren<br />

Folge sich Südkorea vom Reislieferanten<br />

Japans <strong>zu</strong>m weltweit führenden Anbieter<br />

von Infrastruktureinrichtungen,<br />

<strong>zu</strong>m weltgrößten Stahlerzeuger und <strong>zu</strong><br />

Ya-Young Park<br />

Hyun-Jin Lim<br />

Herzlichen Glückwunsch!<br />

10 NC 2 / 09<br />

einem ernsthaften Konkurrenten auf<br />

dem Elektronik und Kraftfahrzeugmarkt<br />

entwickelte. Herrn Lees Bruder arbeitet<br />

als Ingenieur bei Kia Motors.<br />

So ist es dem kleinen ostasiatischen<br />

Land gelungen, ohne vorteilhafte Standortfaktoren<br />

den Industrialisierungsprozess,<br />

der die europäischen Länder 150<br />

Jahre lang prägte, im Zeitraffer von 25<br />

Jahren <strong>zu</strong> durchlaufen.<br />

Herr Lee möchte noch sieben bis<br />

acht Jahre in Deutschland als Sänger<br />

Erfahrung sammeln und dann nach<br />

<strong>Korea</strong> <strong>zu</strong>rückkehren. Welchen Platz er<br />

mit seiner europäischen Ausbildung,<br />

seinem Repertoire und seinen Erfahrungen<br />

im koreanischen Musikleben<br />

anstrebt, wird Thema vieler Gespräche<br />

mit unseren koreanischen Choristen<br />

sein. Eine Anregung vorab: Wir sollten<br />

ihn bei der Gründung eines <strong>Städtischen</strong><br />

<strong>Musikverein</strong>s <strong>zu</strong> Seoul unterstützen.<br />

Grundlagen <strong>zu</strong> diesem Beitrag sind Gespräche<br />

mit Herrn Ha k Yo u n g Le e. Die Angaben<br />

über Geschichte, Land und Leute stammen<br />

aus Ma u L L, Ha n s W. und Iv o M. Ma u L L:<br />

Im Brennpunkt <strong>Korea</strong>. München (Beck) 2004,<br />

<strong>zu</strong>m Konfuzianismus aus sc H o e p s, Ha n s<br />

Jo a c H I M: Religionen. Gütersloh o.J. Einige<br />

Zahlen und Fakten <strong>zu</strong>r Landwirtschaft und<br />

<strong>zu</strong>m Schulsystem sind dem <strong>Korea</strong> Artikel aus<br />

WI k I p e d I a entnommen.<br />

Unsere Gastsängerinnen<br />

verabschieden<br />

sich mit bestandenenKonzertexamen<br />

und<br />

Diplomprüfung!<br />

Bo-Ram Yang

<strong>Kennen</strong> <strong>Sie</strong> <strong>Korea</strong><br />

von Udo Kasprowicz und Hak-Young Lee<br />

NC 2 / 09 11

12 NC 2 / 09

Hak-Young Lee... ...im Gespräch über <strong>Korea</strong> mit... ...Udo Kasprowicz<br />

NC 2 / 09 13

Louis Spohr und die Vokalmusik<br />

Ein Beitrag <strong>zu</strong>m Spohrjahr von Dr. Wolfram Boder<br />

Heide-Marie Spohr ist seit November 2006 Mitglied der Alt-Fraktion<br />

unseres Chores. Im weitverzweigten Stammbaum ihrer Familie taucht<br />

auch irgendwo der Name Louis auf. Und da 2009 nicht nur Händel-,<br />

Haydn- und Mendelssohn- sondern auch Spohrjahr ist, möchten wir hier<br />

die Gelegenheit nutzen, den Musikwissenschaftler und Spohrforscher<br />

Dr. Wolfram Boder <strong>zu</strong> Wort kommen <strong>zu</strong> lassen.<br />

Sein Beitrag erinnert an eines der letzten Universalgenies der Musikgeschichte:<br />

Spohr betätigte sich als Dozent und Musikschriftsteller, er inspirierte<br />

Wagner und Berlioz mit seiner Leitmotividee, als Dirigent war er<br />

bahnbrechend für die moderne Orchesterkultur und als Geigenvirtuose<br />

direkter Konkurrent Paganinis. Seine Violinschule war allseits anerkannt<br />

und seine Oratorien sorgten in Europa für Furore.<br />

Louis Spohr, der <strong>zu</strong> seiner Zeit berühmter als der heute hier<strong>zu</strong>lande<br />

hochgeschätzte Robert Schumann war, verstarb vor 150 Jahren am<br />

22.10.1859 in Kassel.<br />

Lesen <strong>Sie</strong> im Folgenden, was die Öffentlichkeit über ihn dachte und<br />

welche Rolle der Vorfahre von Heide-Marie in den Jahren 1824 bis 1833 im<br />

Musikleben der Stadt <strong>Düsseldorf</strong> spielte.<br />

Ludwig Emil Grimm, der malende<br />

jüngere Bruder von Jacob und Wilhelm<br />

Grimm, machte 1826 seinem Ärger<br />

über das immergleiche Geschwätz einer<br />

Kasseler Mäzenatin mit den folgenden<br />

Worten Luft: „Da ich eigentlich seit<br />

Monaten nicht bei der Malsburg war sie<br />

aber wohl 100 mal bei uns, so kann ich<br />

mich doch noch nicht entschließen hinüber<br />

<strong>zu</strong> ihr <strong>zu</strong> gehn da ich schon ihre<br />

Musick Reise nach Cöln u <strong>Düsseldorf</strong><br />

195 mal gehört u ich sie da noch <strong>zu</strong>m<br />

196 oder wohl 197, 198, 199, 200,<br />

malsten höhren müsste, u ich daß geschwätz<br />

über Musick u den himlischen<br />

Spohr satt habe bis an den Hals. Da sie<br />

nun schon längst gemerkt hat u auch<br />

weis daß ich mir aus dem immerwährenden<br />

Musickspektakel nichts mache,<br />

14 NC 2 / 09<br />

so nimt sie sich in acht so es nur gehn<br />

will aber sie kans nicht über die Seele<br />

bringen u ehe man die Hand umgewendet<br />

sitzt sie wieder in Spohrs himlischen<br />

Compositionen, u das ewige einerlei ist<br />

mir <strong>zu</strong>wieder wie ein Landregen von 6<br />

Monaten.“ 1<br />

Aus diesen Worten lässt sich deutlich<br />

die Popularität ablesen, die der Komponist,<br />

Violinvirtuose, Dirigent und Pädagoge<br />

Louis Spohr Ende der 1820er<br />

Jahre bereits besaß – immerhin war<br />

er offensichtlich ein so häufiges Gesprächsthema<br />

in der Kasseler Bevölkerung,<br />

dass es dem jungen Ludwig Emil<br />

Grimm, der den Musiker Spohr durchaus<br />

schätzte, gehörig auf die Nerven<br />

1 Grimm, Ludwig Emil, Briefe, hrsg. v. Egbert<br />

Koolman, 2 Bde., Marburg 1985, S. 56.

ging. Auch das hier angesprochene<br />

Musikereignis bestätigt das. Caroline<br />

von der Malsburg hatte Spohr im Mai<br />

1826 bei seiner Reise <strong>zu</strong>m rheinischen<br />

Musikfest in <strong>Düsseldorf</strong> begleitet, wo<br />

er sein neues Oratorium Die letzten<br />

Dinge dirigiert hatte. Auch die <strong>Düsseldorf</strong>er<br />

fanden offensichtlich Gefallen<br />

an Spohrs Musik, denn das Oratorium<br />

wurde hier so enthusiastisch aufgenommen,<br />

dass das Musikfest kurzerhand<br />

um einen Tag verlängert wurde,<br />

um eine zweite Aufführung des Werkes<br />

<strong>zu</strong> ermöglichen. In England sollte das<br />

Werk dann sogar noch mehr Furore<br />

machen.<br />

Überhaupt spielt die Vokalmusik in<br />

Spohrs Leben von Anfang an eine<br />

bedeutende Rolle. Kaum dass er seine<br />

ersten erhaltenen Kompositionen,<br />

die drei Violinduos WoO 21, die er als<br />

Zwölfjähriger gemeinsam mit seinem<br />

Geigenlehrer uraufgeführt hatte, vollendet<br />

hatte, wagte er sich inspiriert<br />

von diesem Erfolg an die Komposition<br />

einer Oper. Allerdings realisierte er<br />

nur die Ouvertüre und einen Chor, die<br />

sich leider nicht erhalten haben, bevor<br />

er einsehen musste, dass dieses Unterfangen<br />

doch noch eine Nummer <strong>zu</strong><br />

groß für ihn war. Immerhin führte die<br />

Kritik des Vaters an dem abgebrochenen<br />

Projekt da<strong>zu</strong>, dass Louis von nun<br />

an mit Akribie bemüht war, jedes einmal<br />

begonnene Werk auch tatsächlich<br />

<strong>zu</strong> vollenden.<br />

Mit fünfzehn Jahren entschied er sich<br />

für eine Karriere als Berufsmusiker und<br />

nach dem gescheiterten Versuch einer<br />

Konzertreise nach Hamburg fand<br />

er eine feste Anstellung als Geiger im<br />

herzoglichen Hoforchester seiner Heimatstadt<br />

Braunschweig. Mit 21 Jahren<br />

Abb. 1: Portrait Louis Spohrs, Stahlstich von<br />

Carl Meyer nach einem Gemälde von Johann<br />

Friedrich Wilhelm Roux (1838), nach 1838.<br />

Aus der Sammlung W. Boder.<br />

wurde er dann in Gotha <strong>zu</strong>m jüngsten<br />

Konzertmeister Deutschlands. Hier war<br />

es wieder eine Vokalkomposition, die<br />

einen entscheidenden Wendepunkt im<br />

Leben des Geigers Louis Spohr markieren<br />

sollte. Für die Hofsängerin Susanne<br />

Scheidler komponierte er die<br />

Gesangsszene Oskar! Umsonst! Nicht<br />

ganz ohne Hintergedanken vermutlich,<br />

denn er hatte sich in ihre Tochter, die<br />

begabte Harfenistin Dorette Scheidler<br />

verliebt. Offensichtlich half die Konzertarie<br />

dabei, die („alleinerziehende“)<br />

Hofsängerin von Spohrs Qualitäten als<br />

Schwiegersohn <strong>zu</strong> überzeugen, denn<br />

am 2. Februar 1806 konnte er seine<br />

Angebetete in der Gothaer Hofkapelle<br />

heiraten. Mit ihr gemeinsam begeisterte<br />

er in den folgenden Jahren auf verschiedenen<br />

Konzertreisen das Publikum<br />

in ganz Europa.<br />

NC 2 / 09 15

Die nächste Station seines Wirkens<br />

sollte dann ab 1813 Wien werden. Hier<br />

entstand seine Oper Faust, die neben<br />

E.T.A. Hoffmanns Undine als erste romantische<br />

Oper gilt. <strong>Sie</strong> konnte aufgrund<br />

von Theaterintrigen <strong>zu</strong>nächst<br />

nicht aufgeführt werden und erst Carl<br />

Maria von Weber verhalf ihr 1816 in<br />

Prag <strong>zu</strong>r Uraufführung. Von da an war<br />

ihr <strong>Sie</strong>ges<strong>zu</strong>g aber kaum mehr auf<strong>zu</strong>halten<br />

und schon bald hatte sie sich<br />

einen festen Platz auf den Spielplänen<br />

der Opernhäuser Europas erobert. 1852<br />

bestellte die englische Königin Victoria<br />

sogar eine Umarbeitung des Werks <strong>zu</strong>r<br />

großen Oper, bei der die <strong>zu</strong>vor gesprochenen<br />

Texte ebenfalls in Musik gesetzt<br />

wurden. Nach den wichtigen Wiener<br />

Jahren konnte Spohr sich 1816 endlich<br />

den lang gehegten Wunsch einer<br />

Italienreise erfüllen. Für die Konzerttournee<br />

im Land der Oper ließ sich der<br />

Violinvirtuose etwas ganz besonderes<br />

einfallen. Er komponierte ein Violinkonzert<br />

in Form einer Gesangsszene (Nr.<br />

8 in a-Moll, op 47). Es begeisterte nicht<br />

nur die Italiener und gehört bis heute <strong>zu</strong><br />

seinen beliebtesten Werken.<br />

Zunehmende gesundheitliche Probleme<br />

Dorettes ließen ab 1820 das Leben<br />

als reisende Virtuosen bald unmöglich<br />

werden und so nahm Spohr 1822 die<br />

Stelle als Hofkapellmeister in der kurhessischen<br />

Residenzstadt Kassel an,<br />

in der er den Rest seines Lebens verbringen<br />

sollte. Hier war es wieder ein<br />

Vokalwerk, das diesen wichtigen Einschnitt<br />

markierte und mit dem er gleich<br />

die Herzen (nicht nur) des Kasseler<br />

Publikums eroberte. In seinem ersten<br />

Kasseler Jahr vollendete er die Komposition<br />

seiner Oper Jessonda, die am<br />

16 NC 2 / 09<br />

28. Juli 1823 im Hoftheater uraufgeführt<br />

wurde. Auch sie sollte bald in ganz<br />

Europa Verbreitung finden. Daneben<br />

kümmerte er sich aber auch unermüdlich<br />

um die Förderung der bürgerlichen<br />

Musikkultur und die Kasseler Chorszene<br />

dürfte bis heute von seinem Wirken<br />

profitieren. Schon bald nach seiner Ankunft<br />

gründete er einen Laienchor, dessen<br />

Mitglieder sich aus der Kasseler<br />

Bürgerschaft rekrutierten und der nach<br />

seinem Gründungstag „Cäcilienverein“<br />

genannt wurde. Damit leistete er Entscheidendes<br />

für die Kasseler Musiklandschaft,<br />

denn der Chor wurde nicht<br />

nur <strong>zu</strong>m Hauptakteur der später eingeführten<br />

Karfreitagskonzerte, sondern er<br />

bildete auch die Keimzelle zahlreicher<br />

späterer Kasseler Laienchöre. Hätte<br />

der Kurfürst diese „außerdienstlichen“<br />

Aktivitäten nicht so misstrauisch und<br />

neidisch verfolgt und oft genug auch<br />

nach Kräften boykottiert, so hätte Kassel<br />

sogar die Ehre gehabt, noch vor<br />

Mendelssohns berühmten Konzert <strong>zu</strong>m<br />

Ort der ersten Wiederaufführung der<br />

„Matthäuspassion“ Johann Sebastian<br />

Bachs <strong>zu</strong> werden. Die Idee <strong>zu</strong>r Gründung<br />

eines solchen Chores hatte Spohr<br />

schon am Tag nach seiner Ankunft auf<br />

einer Soirée, wie er in seinen Lebenserinnerungen<br />

schreibt: „Ich traf dort<br />

die Dilettanten der Stadt, die sämtlich<br />

sangen, und zwar in sehr schlechter<br />

Manier. Da aber viele darunter mit guten<br />

Stimmen begabt waren, so brachte<br />

mich das auf die Idee, meine Wirksamkeit<br />

mit der Errichtung eines Gesangsvereins<br />

<strong>zu</strong> beginnen. Ich knüpfte daher<br />

mit einigen der Sänger Bekanntschaft<br />

und teilte ihnen meine Idee mit, und da<br />

sie sich <strong>zu</strong> interessieren schienen, so<br />

beredete ich mit ihnen, dass wir uns

an einem der folgenden Tage versammeln<br />

wollten, um alles Erforderliche <strong>zu</strong><br />

bereden.“ 2<br />

Durch seine gründliche und unermüdliche<br />

Probenarbeit stand ihm mit<br />

diesem Chor schon bald ein Ensemble<br />

<strong>zu</strong>r Verfügung, mit dem er dem Kasseler<br />

Publikum Werke des zeitgenössischen<br />

Repertoires ebenso vorstellen<br />

konnte wie Kompositionen des 17. und<br />

18. Jahrhunderts, etwa Motetten von<br />

Johann Sebastian Bach. Spohr und<br />

seine Sängerinnen und Sänger waren<br />

dabei fest im sozialen und politischen<br />

Leben der Stadt verankert. Als im Jahre<br />

1830 die revolutionäre Stimmung da<strong>zu</strong><br />

führte, dass auch in Kassel die Ständeversammlung<br />

erstmals seit sehr langer<br />

Zeit wieder <strong>zu</strong>sammentrat, war auch<br />

der „Cäcilienverein“ an den Feiern <strong>zu</strong><br />

diesem Ereignis beteiligt. Der Kasseler<br />

Kunstprofessor Friedrich Müller erinnerte<br />

sich später: „Der Gottesdienst<br />

begann mit Absingung des: Herr Gott,<br />

Dich loben wir! durch die Kasseler Gesangsvereine<br />

und unter Mitwirkung des<br />

Opernpersonals und des Orchesters<br />

mit Spohr an der Spitze. Die Execution<br />

ist eine so glänzende gewesen, daß<br />

man nur von ihr und nicht von der ihr<br />

nachfolgenden Festpredigt sprach.“ 3<br />

Auch Louis Spohr erwähnt das Ereignis<br />

in seinen Lebenserinnerungen: „Am<br />

folgenden Tage wurde die Eröffnung<br />

der Ständeversammlung durch einen<br />

feierlichen Gottesdienst in der großen<br />

Kirche begangen und auf Befehl der<br />

Regierung durch einen vom Cäcilien-<br />

2 Louis Spohr, Lebenserinnerungen, hg. von<br />

Volker Göthel, 2. Band, Tutzing 1968, S. 130.<br />

3 Friedrich Müller, Kassel seit siebzig Jahren, 1.<br />

Band, Kassel 1893, S. 227.<br />

vereine mit Begleitung des Orchesters<br />

ausgeführten festlichen Kirchengesang<br />

verherrlicht. Ich wählte da<strong>zu</strong> die Schlußnummer<br />

meiner in Wien komponierten<br />

Kantate: ‘Das befreite Deutschland’ mit<br />

dem darin vorkommenden Soloquartett<br />

und der Schlußfuge: ‘Lasset uns den<br />

Dankgesang erheben’, einen vierstimmigen<br />

Choral, der abwechselnd mit der<br />

Gemeinde gesungen wurde, und das<br />

Halleluja aus Händels ‘Messias’.“ 4<br />

Tatsächlich ging die Initiative <strong>zu</strong> dem<br />

musikalischen Beitrag nicht auf die Regierung<br />

sondern auf eine Petition der<br />

Kasseler Bürgerschaft <strong>zu</strong>rück, der Spohrs<br />

ausgesprochen liberale Gesinnung<br />

nicht entgangen war. Der Hofkapellmeister<br />

hatte sich bei der Regierung lediglich<br />

die Genehmigung für die Teilnahme<br />

einholen müssen. Spohr hatte sich im<br />

Laufe der Zeit <strong>zu</strong> einer Identifikationsfigur<br />

des liberalen Kasseler Bürgertums<br />

entwickelt und der „Cäcilienverein“ hatte<br />

dabei eine nicht unwesentliche Rolle<br />

gespielt. Anlässlich einer Feier dieses<br />

Vereins im November 1831 fasst Friedrich<br />

Müller das mit den folgenden Worten<br />

<strong>zu</strong>sammen, in denen auch das soziale<br />

Engagement Spohrs <strong>zu</strong>m Ausdruck<br />

kommt: „Spohr leitete dieselbe. Durch<br />

seine lebhafte Betheiligung am Dienste<br />

der Bürgerwehr und Kundgebung äußerst<br />

liberaler Gesinnung hatte er sich<br />

inzwischen die Sympathien auch der<br />

nicht musikalischen Kreise erworben.<br />

Er wurde <strong>zu</strong> den bedeutenderen patriotischen<br />

Persönlichkeiten gerechnet.<br />

Zum Vortrag bei der Feier kamen unter<br />

anderem das ‘Vater unser’ von Fesca,<br />

die ‘Hymne an die heilige Cäcilia’ und<br />

4 Louis Spohr, Lebenserinnerungen, hg. von<br />

Volker Göthel, 2. Band, Tutzing 1968, S. 150.<br />

NC 2 / 09 17

Abb. 2: Ludwig Emil Grimm, Louis Spohr dirigiert, Skizze 1850<br />

© Brüder Grimm-Museum, Kassel: Hz 349 (K148)<br />

das ‘Te Deum laudamus’ von Händel;<br />

am Schluß noch ein Streichquintett, bei<br />

dem Spohr die erste Geige vertrat, was<br />

einen solchen Beifallssturm hervorrief,<br />

daß sich das ganze Fest <strong>zu</strong> einer Ovation<br />

für ihn selbst verwandelt <strong>zu</strong> haben<br />

schien. Die eingesammelten, einen hohen<br />

Betrag bildenden Gaben flossen<br />

der in einem hohen Grad <strong>zu</strong>nehmenden<br />

Armuth <strong>zu</strong>.“ 5<br />

Die Kasseler Gesangsvereine profitierten<br />

auch von der gründlichen musikalischen<br />

Ausbildung, die Spohr den jungen<br />

Schülerinnen und Schülern angedeihen<br />

ließ, die schon bald aus ganz Europa<br />

nach Kassel strömten. Spohr verfolgte<br />

in der Ausbildung seiner Schüler näm-<br />

5 Friedrich Müller, Kassel seit siebzig Jahren, 1.<br />

Band, Kassel 1893, S. 231.<br />

18 NC 2 / 09<br />

lich einen bemerkenswert modernen,<br />

ganzheitlichen Ansatz. So bestand er<br />

auf dem Erlernen von mindestens einer<br />

Fremdsprache, geistiger Bildung und<br />

sportlicher Betätigung. Während immer<br />

mehr seiner Kollegen den Weg einer<br />

Spezialisierung auf das virtuose Spiel<br />

einschlugen, mussten Spohrs Schüler<br />

auch auf unterschiedlichen Positionen<br />

in seinem Orchester mitspielen und ein<br />

zweites Orchesterinstrument erlernen.<br />

<strong>Sie</strong> erlangten so wertvolle Erfahrungen,<br />

die ihnen im späteren Berufsalltag<br />

unschätzbare Dienste leisteten. Auch<br />

auf die Pflege der Kammermusik legte<br />

Spohr größten Wert. Er versuchte, den<br />

musikalischen Horizont seiner Schüler<br />

möglichst weit <strong>zu</strong> halten und das Verständnis<br />

für unterschiedliche Musik <strong>zu</strong><br />

wecken, wie er es selbst als Orche

sterleiter vorlebte. Da sie sich auch<br />

als Dirigenten in den Gesangs- und<br />

Orchestervereinen betätigten, standen<br />

diesen dadurch umfassend ausgebildete<br />

Leiter <strong>zu</strong>r Verfügung. Insgesamt<br />

bildete Spohr über 200 Schülerinnen<br />

und Schüler aus, die das europäische<br />

Musikleben in der zweiten Hälfte des<br />

19. Jahrhunderts entscheidend mitprägen<br />

sollten.<br />

Zu ihnen gehören neben vielen anderen<br />

auch der Liederkomponist Karl<br />

Friedrich Curschmann, der Komponist<br />

der finnischen Nationalhymne und „Vater<br />

der finnischen Musik“ Frederik Pacius,<br />

der Begründer der New Yorker<br />

Philharmoniker Ureli Corelli Hill und der<br />

<strong>Düsseldorf</strong>er Komponist Norbert Burgmüller.<br />

Geboren wurde Burgmüller 1810 in<br />

<strong>Düsseldorf</strong>. Sein älterer Bruder Friedrich<br />

ist noch heute vielen Pianisten wegen<br />

seiner Etüden bekannt, während<br />

Norberts Rhapsodie für Klavier in h-<br />

Moll und seine Klaviersonate in f-Moll<br />

Werke von höchster Qualität sind, die<br />

viel <strong>zu</strong> selten gespielt werden. Norbert<br />

Burgmüller kam 1824 <strong>zu</strong> Spohr nach<br />

Kassel. Hier blieb er auch nach dem<br />

Ende seiner Studien 1827 noch bis<br />

1830. Er spielte im Hoforchester und<br />

leitete zeitweise den „Cäcilienverein“.<br />

Unter Spohrs Dirigat spielte er am 14.<br />

Januar 1830 die Uraufführung seines<br />

Klavierkonzerts fis-Moll op.1, das 1834<br />

auch von Mendelssohn in <strong>Düsseldorf</strong><br />

gespielt werden sollte. Bei seiner Tätigkeit<br />

im Theater lernte er die Sopranistin<br />

Sophia Roland kennen, mit der er<br />

sich verlobte. Als diese auf einer Konzertreise<br />

nach Paris im Oktober 1830<br />

starb, stürzte er in tiefe Depressionen.<br />

Er begann <strong>zu</strong> trinken und kehrte nach<br />

<strong>Düsseldorf</strong> <strong>zu</strong>rück. Der von ihm anvisierte<br />

Posten als Musikdirektor wurde<br />

an Mendelssohn vergeben. Dennoch<br />

freundeten sich die etwa gleichaltrigen<br />

Musiker an. Doch auch als Mendelssohn<br />

<strong>Düsseldorf</strong> 1835 wieder verließ,<br />

wurde er bei der Neuvergabe der Stelle<br />

nicht bedacht. Der vermutlich an<br />

manischen Depressionen und Epilepsie<br />

leidende Burgmüller fand in dem<br />

ebenfalls enttäuschten Dietrich Grabbe<br />

einen Leidensgenossen, mit dem er<br />

ausgiebige Zechgelage feierte. 1836<br />

kam er bei einem Kuraufenthalt in Aachen<br />

während eines Bades unter ungeklärten<br />

Umständen <strong>zu</strong> Tode. In seinem<br />

kurzen und tragischen Leben schuf er<br />

bedeutende Werke, die besonders von<br />

Robert Schumann sehr geschätzt wurden.<br />

Dieser unternahm sogar den Versuch,<br />

Burgmüllers Fragment gebliebene<br />

2. Symphonie <strong>zu</strong> vollenden.<br />

Auch Spohr selbst traf übrigens Grabbe<br />

in <strong>Düsseldorf</strong>. Seine Schilderung<br />

dieser Begegnung illustriert anschaulich<br />

den trockenen Humor des Musikers, der<br />

mit seinen 1,92 Metern <strong>zu</strong> den größten<br />

Kasselern seiner Zeit gehörte: „Als ich<br />

von da <strong>zu</strong> Immermann ging, proponierte<br />

mir dieser einen Besuch bei Grabbe,<br />

der sich damals auf Immermanns Einladung<br />

in <strong>Düsseldorf</strong> aufhielt, und so<br />

lernte ich diesen Sonderling noch an<br />

demselben Morgen kennen. Als wir bei<br />

ihm eintraten, und der kleine Mensch<br />

mich Koloß <strong>zu</strong> Gesicht bekam, zog er<br />

sich schüchtern in eine Ecke seines<br />

Zimmers <strong>zu</strong>rück, und die ersten Worte,<br />

die er <strong>zu</strong> mir sprach, waren: ,Es wäre<br />

Ihnen ein leichtes, mich da <strong>zu</strong>m Fenster<br />

hinaus<strong>zu</strong>werfen.’ Ich antwortete:<br />

NC 2 / 09 19

Abb. 3: Der Spohr-Schüler Ureli Corelli Hill<br />

gründete 1842 die New Yorker Philharmoniker<br />

© New York Philharmonic, Archive, mit besonderem<br />

Dank an Barbara Haws, Archiv der New<br />

Yorker Philharmoniker<br />

,Ja, ich könnte es wohl, aber darum bin<br />

ich nicht hierher gekommen.’ Erst nach<br />

dieser komischen Szene stellte mich<br />

nun Immermann dem närrischen, aber<br />

interessanten Menschen vor.“ 6<br />

Ein weiteres Gebiet, auf dem Spohr<br />

vor allem in seiner Kasseler Zeit Furore<br />

machte, war das des Oratoriums, wie<br />

schon <strong>zu</strong> Beginn dieses Artikels angeklungen<br />

ist. Sein erstes Werk in dieser<br />

Gattung war das Oratorium Das jüngste<br />

Gericht gewesen, das er 1812 für das<br />

von ihm geleitete Musikfest in Frankenhausen<br />

geschrieben hatte. Sein zweites<br />

Oratorium, Die letzten Dinge, entstand<br />

in Kassel und wurde hier am Karfreitag<br />

des Jahres 1826 uraufgeführt.<br />

Teile daraus probierte er bereits im November<br />

1825 in einem Konzert mit dem<br />

6 Louis Spohr, Lebenserinnerungen, hg. von<br />

Volker Göthel, 2. Band, Tutzing 1968, S. 165f.<br />

20 NC 2 / 09<br />

„Cäcilienverein“ aus. Dabei bemerkte<br />

er, dass das Werk auf Ausführende und<br />

Zuhörer einen tiefen Eindruck machte.<br />

In einem Brief an Wilhelm Speyer bemerkte<br />

er: „Diese Wahrnehmung war<br />

für mich von größter Wichtigkeit, indem<br />

sie mir die Überzeugung gab, den<br />

rechten Stil für dieses Werk gefunden<br />

<strong>zu</strong> haben. Ich habe mich nämlich bemüht,<br />

recht einfach, fromm und wahr im<br />

Ausdruck <strong>zu</strong> sein und habe alle Künsteleien,<br />

alles Schwülstige und Schwierige<br />

sorgfältig vermieden. Der Gewinn ist:<br />

leichte Ausführbarkeit von Dilettantenvereinen,<br />

für die das Werk doch <strong>zu</strong>nächst<br />

bestimmt ist, und dadurch ein<br />

leichteres Eingehen in meine Ideen<br />

<strong>beim</strong> großen Publikum.“ 7 Der große<br />

Erfolg, den das Werk in den folgenden<br />

Jahren vor allem in Deutschland und<br />

England haben sollte, bestätigte, dass<br />

Spohr mit diesen Überlegungen richtig<br />

lag.<br />

Sein nächstes Oratorium, Des Heilands<br />

letzte Stunden, entstand wieder in<br />

Kassel, zwischen 1833 und 1836. 1839<br />

dirigierte er das Werk bei einem großen<br />

Musikfest in Norwich und festigte damit<br />

den guten Ruf, den er sich auch in England<br />

erworben hatte. Dafür hatte nicht<br />

<strong>zu</strong>letzt eine Aufführung von Die letzten<br />

Dinge bei dem gleichen Musikfest im<br />

Jahr 1830 gesorgt. Der sensationelle<br />

Erfolg wird illustriert von der Reaktion<br />

der berühmten Sopranistin Maria Malibran,<br />

die die Sopranpartie sang und<br />

dermaßen überwältigt wurde, dass sie<br />

das Orchester schluchzend verlassen<br />

musste. Der erneute Erfolg 1839 trug<br />

Spohr den Auftrag ein, für das nächste<br />

Musikfest im Jahr 1842 ein weiteres<br />

Oratorium <strong>zu</strong> komponieren. Da der<br />

7 Ztiert nach: Clive Brown, Louis Spohr, Kassel<br />

2009, S. 210.

Kurfürst ihm den nötigen Urlaub nicht<br />

gewährte, konnte Spohr die Aufführung<br />

von Der Fall Babylons in Norwich 1842<br />

nicht selbst leiten. Als er das Werk aber<br />

1843 in London dirigierte, spielten sich<br />

gerade<strong>zu</strong> unglaubliche Szenen ab. Bei<br />

der Aufführung in Exeter Hall waren<br />

die über dreitausend Sitzplätze restlos<br />

ausverkauft und Marianne Spohr, die<br />

zweite Frau des Komponisten, berichtete<br />

über den tosenden Applaus: „Am<br />

Schluß wußten die Menschen ihrem<br />

Jubel nichts Neues mehr hin<strong>zu</strong><strong>zu</strong>setzen,<br />

erhöhten ihn aber buchstäblich<br />

dadurch, daß sie sich dabei nun Alle<br />

auf die Bänke stellten“ 8 .<br />

Leider gerieten die Qualität der Werke<br />

Spohrs und sein kaum <strong>zu</strong> über-<br />

8 Zitiert nach: Clive Brown, Louis Spohr, Kassel<br />

2009, S. 335.<br />

schätzender Einfluss auf die Entwicklung<br />

der europäischen Musik mit dem<br />

ausgehenden 19. Jahrhundert etwas in<br />

Vergessenheit. Dies gilt in besonderem<br />

Maße auch für seine Vokalmusik. Erst<br />

in jüngster Zeit wird er von einer neuen<br />

Generation von Musikern und Wissenschaftlern<br />

wieder stärker gewürdigt<br />

und es steht <strong>zu</strong> hoffen, dass sich seine<br />

Werke wieder einen festen Platz im Repertoire<br />

erobern. Dabei gibt es auf dem<br />

Gebiet der Vokalmusik viel <strong>zu</strong> entdekken.<br />

Nicht nur die Oratorien, auch die<br />

A-capella-Messe für fünf Solostimmen<br />

und fünfstimmigen Doppelchor, seine<br />

Chorlieder und zahlreiche andere Werke<br />

hätten es mehr als verdient, wieder<br />

stärker gewürdigt <strong>zu</strong> werden.<br />

Abb. 4: Das Spohr-Denkmal in Kassel (Bronzestandbild von Carl Ferdinand Hartzer, errichtet 1883),<br />

Postkarte des frühen 20. Jahrhunderts aus der Sammlung W. Boder<br />

NC 2 / 09 21

Dr. Wolfram Boder<br />

wurde 1971 in Kassel<br />

geboren. Er studierte<br />

Musik- und Theaterwissenschaft<br />

in München<br />

und Berlin. Bei<br />

Prof. Gerd Rienäcker<br />

promovierte er an der<br />

Humboldt-Universität<br />

<strong>zu</strong> Berlin über das Thema<br />

„Entwicklungslinien<br />

in den Kasseler Opern<br />

Louis Spohrs. Musikdramaturgische<br />

Befunde in<br />

ihrem gesellschaftlichen<br />

Kontext“ (erschienen<br />

2007 im Bärenreiter-<br />

Verlag, Kassel). Boder<br />

lebt als freier Musikwissenschaftler<br />

und Publizist<br />

in Kassel. Neben<br />

seiner Tätigkeit für das<br />

Lektorat des Merseburger<br />

Verlags setzt er sich<br />

hauptsächlich mit dem<br />

Leben und Werk Louis<br />

Spohrs auseinander.<br />

Zuletzt aktualisierte und<br />

übersetzte er eine Biographie<br />

Louis Spohrs<br />

aus dem Englischen.<br />

Damit steht der musikinteressiertenÖffentlichkeit<br />

in Deutschland<br />

erstmals eine wissenschaftlich<br />

fundierte,<br />

ausführliche Biographie<br />

Louis Spohrs <strong>zu</strong>r Verfügung.<br />

Das erste und<br />

grundlegende Werk dieser<br />

Art verfasste 1984<br />

der englische Spohr-<br />

Forscher Clive Brown.<br />

Zum 225. Geburtstag<br />

Spohrs überarbeite sie<br />

Boder gemeinsam mit<br />

dem Autor und übersetzte<br />

sie ins Deutsche.<br />

Das Buch schildert<br />

anschaulich das<br />

Leben und Wirken des<br />

großen Komponisten,<br />

Dirigenten, Violinvirtuosen<br />

und Pädagogen,<br />

dessen wegweisende<br />

Bedeutung auch heute<br />

noch weitgehend unterschätzt<br />

wird. Es ist im<br />

Buchhandel oder direkt<br />

22 NC 2 / 09<br />

<strong>beim</strong> Verlag Merseburger<br />

(www.merseburger.<br />

de) erhältlich.<br />

Hinweis<br />

der Redaktion:<br />

Spohrs Violinkonzert in<br />

Form einer Gesangsszene<br />

Nr. 8 in a-Moll,<br />

op 47 wird am 20.,<br />

22. und 23.11.2009 im<br />

Sternzeichen 4 <strong>zu</strong>sammen<br />

mit Mendelssohns<br />

„Lobgesang“ in der<br />

Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong> <strong>zu</strong><br />

hören sein.

Der Komponist Sigismund Neukomm<br />

Neues vom Schüler Joseph Haydns von Erich Gelf<br />

Sigismund (Ritter von) Neukomm<br />

(geb. 10.07.1778 in Salzburg - gest.<br />

03.04.1858 in Paris), ein in Salzburg<br />

und Wien ausgebildeter Komponist,<br />

Dirigent, Pianist und Orgelvirtuose,<br />

war <strong>zu</strong> seiner Zeit in ganz Europa und<br />

in Brasilien in seinen musikalischen<br />

Sparten und darüber hinaus als Lehrer,<br />

Theoretiker und Kritiker bekannt und<br />

höchst anerkannt.<br />

Im Vorjahre wäre <strong>zu</strong> seinem 150.<br />

Todestag wenigstens an den Komponisten<br />

Sigismund Neukomm <strong>zu</strong> erinnern<br />

gewesen. Aber selbst in seiner<br />

Geburtsstadt Salzburg reichte es nur<br />

<strong>zu</strong>r Aufführung einer seiner Ouvertüren<br />

<strong>zu</strong>m Auftakt der Sommerakademie der<br />

Universität Salzburg. Und auch das nur<br />

- so darf man mutmaßen - weil der damalige<br />

Dirigent, Lavard Skou-Larsen,<br />

gebürtiger Brasilianer ist. 1<br />

Jede andere Stadt hätte ihrem berühmten<br />

„Sohne“ schon bald nach seinem<br />

Tode ein Denkmal gesetzt. Aber<br />

in der Salzburger Altstadt liegt das Geburtshaus<br />

Sigismund Neukomms im<br />

Eckhaus am Hagenauerplatz schräg<br />

gegenüber von Mozarts Geburtshaus<br />

in der Getreidegasse 9. In der Getreidegasse<br />

9 ist seit 1880 ein Mozart-<br />

Museum eingerichtet, das jährlich von<br />

zehntausenden Touristen besucht wird.<br />

Vielleicht bemerkt der Eine oder die<br />

Andere die Gedenktafel, die an dem<br />

Geburtshaus Neukomms angebracht<br />

wurde. Dabei war es <strong>zu</strong> einem Teil Neukomms<br />

Verdienst, dass Mozarts - und<br />

1 „Geboren Mozart schräg gegenüber“ CD-<br />

Kritiken DrehPunktKultur Salzburg vom 12.05.09<br />

www.drehpunktkultur.at/txt09-05/0327.html<br />

auch J. Haydns 2 - Werke nach deren<br />

Tode weiterhin aufgeführt wurden, weil<br />

er sich mit seiner Berühmtheit erfolgreich<br />

und unermüdlich dafür einsetzte.<br />

Woher kennen wir<br />

Sigismund Neukomm?<br />

Unsere Zeitschrift hat in Ausgabe Nr.<br />

2/07 unter der Überschrift >Fundsache:<br />

Ein „vollendetes“ Mozart-Requiem aus<br />

Brasilien von 1821< über eine zeitgenössische<br />

Ergän<strong>zu</strong>ng der sog. „Süßmayr-Fassung“<br />

durch Sigismund Ritter<br />

von Neukomm berichtet, die das Spezial-Label<br />

K617 aus Sarrebourg/Moselle<br />

auf CD herausgebracht hatte. 3 Diese<br />

Erstveröffentlichung nahmen wir <strong>zu</strong>m<br />

Anlass, umfassend über Sigismund<br />

Neukomm und sein Werk sowie über<br />

den Hintergrund des Labels K617 <strong>zu</strong><br />

berichten.<br />

Bei einem Aufenthalt am damals in<br />

Rio de Janeiro residierenden portugiesischen<br />

Königshofe von 1816 bis 1821<br />

beeinflusste er das klassische Musikleben<br />

Brasiliens auf Dauer maßgeblich.<br />

Für eine Aufführung in Rio de Janeiro<br />

ergänzte er im Geiste Mozarts dessen<br />

Requiem um das für die Messliturgie<br />

erforderliche, aber in der „Süßmayr-<br />

Fassung“ fehlende, Schlussstück „Libera<br />

me, Domine“.<br />

Dieser Beitrag verhalf übrigens unserer<br />

Zeitschrift <strong>zu</strong> Wikipedia-Ehren. Die<br />

2 MGG Digitale Bibliothek Bd. 60, Berlin 2001,<br />

Stichwort: Sigismund Neukomm, letzter Absatz<br />

3 CD: W.A.Mozart, Requiem K.626 (conclu par<br />

Sigismund Neukomm) harmonia mundi, 2005<br />

K617180<br />

NC 2 / 09 23

„Freie Enzyklopädie Wikipedia“ berichtigte<br />

und ergänzte ihren Artikel über<br />

das Mozart-Requiem <strong>beim</strong> Abschnitt<br />

„Neufassungen/Historische Bearbeitungen“<br />

entsprechend den Informationen<br />

in unserer Veröffentlichung. In der Fußnote<br />

da<strong>zu</strong> setzte sie unter Namensnennung<br />

unserer Zeitschrift und des Autors<br />

einen Link auf die Web-Seite des <strong>Städtischen</strong><br />

<strong>Musikverein</strong>s <strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong>.<br />

Wer diesen Link schaltet, erreicht den<br />

Text des angeführten Artikels. Versuchen<br />

<strong>Sie</strong> es einmal; der Text ist immer<br />

noch interessant und aktuell. 4<br />

Neue Informationen <strong>zu</strong>m Leben und<br />

Wirken von Sigismund Neukomm<br />

In unserer o. g. ersten Veröffentlichung<br />

über Sigismund Neukomm haben<br />

wir umfangreiche Fakten seiner<br />

Biografie <strong>zu</strong>sammengestellt. Bei einer<br />

heutigen Internet-Recherche über ihn<br />

bekommt man allerdings deutlich mehr<br />

Ergebnisse als bei der Arbeit an dem<br />

ersten Artikel Mitte 2007.<br />

Der Aufenthalt in Brasilien<br />

Die Umstände seiner Reise an den<br />

portugiesischen Hof in Brasilien im<br />

Jahre 1816 werden etwas deutlicher.<br />

Wegen der schlechten Quellenlage<br />

konnte sogar gemutmaßt werden, dass<br />

Neukomm sich ursprünglich als Spion<br />

mit nach Rio de Janeiro einschiffte. Wir<br />

kennen heute aus der Passagierliste<br />

des Seglers, wer als Begleitung mit<br />

dem Herzog von Luxemburg, der als<br />

Botschafter Frankreichs 1816 an den<br />

portugiesischen Hof entsandt wurde,<br />

nach Brasilien übersetzte. 5<br />

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Requiem_(Mozart)<br />

– dort Fußnote 34 anklicken<br />

5 www.musimen.com/neukomm.htm (in<br />

24 NC 2 / 09<br />

Die Aufgabe des Herzogs war es<br />

wohl, das nach der Niederlage Napoleons<br />

politisch (vorübergehend) royalistisch<br />

neu bestimmte Frankreich bei<br />

dem Nachbarland Portugal wieder<br />

„hoffähig“ <strong>zu</strong> machen. Immerhin musste<br />

sich der gesamte portugiesische<br />

Hofstaat 1807 mit Hilfe der englischen<br />

Flotte vor den einmarschierenden Truppen<br />

Napoleons nach Brasilien retten.<br />

Neben seinem Botschaftspersonal<br />

begleiteten den Herzog französische<br />

Wissenschaftler, wie Bergbauingenieure,<br />

Botaniker, Zoologen und Geographen;<br />

unter ihnen der in Paris arbeitende<br />

deutsche Naturforscher Alexander<br />

von Humboldt und sein Pariser<br />

Forschungspartner, der Botaniker Aimé<br />

Bonpland. Der „compositeur de musique“<br />

Sigismund Neukomm, der wegen<br />

seiner musikalischen Verdienste für das<br />

Ansehen Frankreichs <strong>beim</strong> Wiener Kongress<br />

1815 von König Ludwig XVIII. <strong>zu</strong>m<br />

Ritter der Ehrenlegion ernannt worden<br />

war, wird im Kreise der Delegation den<br />

ehrenvollen Auftrag gehabt haben, das<br />

künstlerisch-musikalische Frankreich<br />

<strong>zu</strong> repräsentieren.<br />

Die Mission des Herzogs von Luxemburg<br />

dauerte acht Monate. 6 Neukomm<br />

blieb als Lehrer des Thronfolgers Peter<br />

und seiner Frau Leopoldine von Österreich<br />

in Rio de Janeiro. Erst im Vorfeld<br />

der Unruhen <strong>zu</strong>r Unabhängigkeitserklärung<br />

Brasiliens und der Rückkehr des<br />

französischer Sprache): Auf der Fregatte<br />

L’Hermione (ein Segler mit 44 Kanonen) waren<br />

350 Passagiere; neben der Delegation des<br />

Herzogs von Luxemburg auch Geschäftsleute<br />

und eingeladene Wissenschaftler. Das Schiff<br />

verließ den Hafen von Brest am 2. April 1816<br />

und traf am 31. Mai in der Bucht von Rio de<br />

Janeiro ein.<br />

6 www.musimen.com/neukomm.htm (in<br />

französischer Sprache)

PROBENORT<br />

Die Proben finden i.d.R.<br />

im Helmut-Hentrich-Saal der Tonhalle statt,<br />

Ehrenhof 1, Eingang Rheinseite.<br />

Gehen <strong>Sie</strong> in die 1. Etage,<br />

im Vorraum des Saales finden <strong>Sie</strong> vor den<br />

Proben immer einen Ansprechpartner<br />

oder<br />

vereinbaren <strong>Sie</strong> vorher telefonisch einen<br />

Termin mit Vorstand oder Chorleitung.<br />

PROBENZEITEN<br />

Gemeinschaftsproben<br />

finden i.d.R. dienstags von<br />

19.25 Uhr bis 21.25 Uhr statt.<br />

Stimmbildung mit anschließenden<br />

Einzelproben werden<br />

um 19.00 Uhr angeboten:<br />

für Herren montags und<br />

für Damen donnerstags<br />

Bei Ihrem ersten Besuch sollten <strong>Sie</strong><br />

gegen 19.00 Uhr in der Tonhalle sein.<br />

Aktive Sängerinnen und Sänger:<br />

Sopran: Kaoru Abe-Püschel • Britta Abelmann • Megumi<br />

Akao-Haug • Jutta Bellen • Susanne Bellmann • Annebärbel<br />

Bierbach • Justyna Bokuniewicz • Beatrix E.<br />

Brinskelle • Svetlana Bujanovskaja • Doris Büscherfeld<br />

• Yung-Hi Choi-Michalczyk • Dagmar Clöfers • Sabine<br />

Dahm • Giovanna Di Battista • Wilma Diekmann-Bastiaan<br />

• Monika Egelhaaf • Stefanie Gehle • Anja Gersdorf<br />

• Maria Goebel • Dr. Anna Caroline Gravenhorst •<br />

Heidemarie Hachel • Alexandra Holtz • Barbara Hopf-<br />

Kürten • Susan Jones • Monika Kehren • Gretel Kringe<br />

• Ingeborg Kupferschmidt • Bettina Lange-Hecker •<br />

Hyun-Jin Lim • Claudia Luthen • Chie Mugitani •Nicole<br />

Oehlert • Yeon Joo Park • Sigrid Petrell • Teresa Petrik •<br />

Elisabeth Petrusch • Larisa Rabinovich • Anke Rauber<br />

• Alexandra Romanowski • Ulrike Rotermund • Tanja<br />

Ruby • Karolina Rüegg • Christiane Schmidt • Younghui<br />

Seong • Wanda Skory • Dörte Springorum-Kölfen • Petra<br />

Strömer-Müller • Sabine Vogt • Satoko Yamamoto •<br />

Bo-Ram Yang • Alt: Karen Baasch • Dr. Maria Bauer<br />

• Birgit Biereigel • Angela Bönn-Griebler • Gerlinde<br />

Breidenbach • Ursula Brückner • Astrid Dahm • Ulrike<br />

Eitel • Ursula Eitel • Bettina Caroline Elsche • Helga<br />

Franz • Monika Greis • Renate Heinzig-Keith • Sybille<br />

Hermeling-Krön • Petra Hermes • Irmgard Hill • Alexandra<br />

Jakob • Imke Jürgens • Satomi Kondo • Sabine<br />

Kreidel • Andrea Kugler-Sterzel • Annemarie Küppers-<br />

Seiltgen • Ingrid Lang-Andrée • Young Lee • Angelika<br />

Liedhegener • Renate Madry • Stefanie Meding •<br />

Christine Meißner • Anke Merz • Kristina Maria Miltz<br />

Städtischer <strong>Musikverein</strong> <strong>zu</strong><br />

<strong>Düsseldorf</strong> e.V. • Konzertchor der<br />

Landeshauptstadt <strong>Düsseldorf</strong><br />

www.musikverein-duesseldorf.de<br />

Kompakt-Falter-200910-©-GL<br />

• Barbara Mokross-Brisson • Josefine Nitz • Susanne<br />

Obst • Jasmin Pauen • Dr. Astrid Pustolla • Marianne<br />

Rasp • Konstanze Richter • Lucia Ronge • Annegret<br />

Scharpenack • Enikö Schmidt • Ute Schröder • Ulrike<br />

Schulte <strong>zu</strong> Sodingen • Anja Schwarzwalder • Rita<br />

Schwindt • Ingrid Spieckermann • Heide-Marie Spohr •<br />

Dr. Lisette Streefland • Hella Stursberg • Doris Stüttgen<br />

• Christa Terhedebrügge-Eiling • Margaret Thomes •<br />

Margit von Wrisberg •Angelika Weyler • Beate Wieland<br />

• Margit Zuzak • Tenor: Jens D. Billerbeck • Eike Fiedrich<br />

• Georg Fleischhauer • Erich Gelf • Axel Guelich<br />

• Joachim Günther • Thomas Henneke • Hans-Peter<br />

Hill • Karl Hönig • Myung-Ki Jang • Sungwook Jung •<br />

Ki-Hyoung Kim • Kitae Kim • Tae-Hwan Kim • Adam<br />

Kirchner • Horst Meyer • Dr. Thomas Ostermann • Dr.<br />

Jens Petersen • Wolfgang Reichard • Horst Schlechtriemen<br />

• Rolf Schumacher • Dr. Reiner <strong>Sie</strong>ger • Boris<br />

Sorin • Reinhard Spieß • Thomas Whye Leng Stebel<br />

• Klaus-Peter Tiedtke • Ulrich Viehoff • Klaus Walter •<br />

Baß: Dr. Tilmann Bechert • Dr. med. Francesco Bonella<br />

• Manfred Hill • Udo Kasprowicz • Volker Kaul •Johannes<br />

Keith • Minsung Kim • Markus Klausch • Lutz-Uwe<br />

Köbernick • Wolf Koch • Peter Kraus • Dr. Wolfram<br />

Küntzel • Georg Lauer • Hak-Young Lee • Johannes<br />

Meller • Hermann Oehmen • Ralf Oehring • In Taek Oh<br />

• Boris Osipo • Sangywoon Park • Yun-Il Michael Park<br />

• Dr. Wolf-Dietrich Pflugbeil • Dr. Walter Pietzschmann<br />

• Wolfgang Reinartz • Benno Remling • Jochen Schink<br />

• Rüdiger Schink • Ernst-Dieter Schmidt • Rolf Schönberg<br />

• Georg Toth • Christof Wirtz • Klaus Zink

Städtischer<br />

<strong>Musikverein</strong><br />

<strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong> e.V.<br />

Unser<br />

Programm<br />

2009/2010<br />

und andere<br />

wichtige Informationen!<br />

Ein Falt-Plan für Ihre Hand-Tasche!<br />

(bitte heraustrennen und noch dreimal falten:<br />

2-mal längs und einmal quer - vielen Dank!)<br />

Stand August 2009<br />

- Änderungen vorbehalten -<br />

SEPTEMBER 2009<br />

Abschlußkonzert<br />

Altenberger Kultursommer<br />

Freitag 11.9.2009 - 20 Uhr<br />

Dom <strong>zu</strong> Altenberg<br />

Johannes Brahms<br />

« Ein Deutsches Requiem »<br />

Bayer-Philharmoniker<br />

Anke Krabbe, Sopran<br />

Thomas Laske, Bariton<br />

Chor der Konzertgesellschaft<br />

Wuppertal<br />

Städtischer <strong>Musikverein</strong><br />

<strong>zu</strong> <strong>Düsseldorf</strong><br />

Marieddy Rossetto, Einstudierung<br />

Rainer Koch, Dirigent<br />

OKTOBER 2009<br />

Symphoniekonzert<br />

Sternzeichen 3<br />

Freitag 30.10.2009 - 20 Uhr<br />

Sonntag 01.11.2009 - 11 Uhr<br />

Montag 02.11.2009 - 20 Uhr<br />

Tonhalle <strong>Düsseldorf</strong><br />

Georg Friedrich Händel<br />

« Israel in Egypt »<br />

<strong>Düsseldorf</strong>er Symphoniker<br />

Joanne Lunn, Sopran<br />

Sarah Wegener, Sopran<br />

Alex Potter, Countertenor<br />

Christian Feichtmeir, Bass<br />