UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV

UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV

UM UTZU G N N - Restaurator im Handwerk eV

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

� Geschichte<br />

Wiesenbronn mit seinen fast 1000 Einwohnern liegt<br />

am Fuße des Schwanbergs <strong>im</strong> Landkreis Kitzingen in<br />

Unterfranken. In sehr geringer Zahl gab es hier Juden<br />

nachweislich bereits <strong>im</strong> 16. Jahrhundert. Zu Beginn des<br />

18. Jahrhunderts entwickelte sich eine eigenständige<br />

Gemeinde, sie erbaute 1718 die erste Synagoge in Wiesenbronn.<br />

Synagogen haben für eine jüdische Gemeinde<br />

unterschiedlichen Nutzen. So wird in ihnen nicht nur<br />

der Gottesdienst gehalten, sondern es finden dort auch<br />

Versammlungen in weltlichen Angelegenheiten und die<br />

religiöse Unterrichtung der Gemeindemitglieder statt.<br />

In den ländlichen Regionen wurden Synagogen oft so<br />

errichtet, dass Bedienstetenwohnungen an- bzw. eingebaut<br />

wurden. Die erste Wiesenbronner Synagoge wurde<br />

dann bereits Ende des 18. Jahrhunderts aufgrund<br />

von Baufälligkeit und einer stark gewachsenen Zahl<br />

von Gemeindemitgliedern abgerissen und 1792-1793<br />

durch ein größeres Gebäude ersetzt. Es wurde nun ein<br />

zweigeschossiger Massivbau mit Mansarddach <strong>im</strong> für<br />

diese Zeit typischen Baustil des Klassizismus errichtet.<br />

Im Erdgeschoss befanden sich eine kleine Wohnung,<br />

die Mikwe (das rituale Tauchbad) und ein für Männer<br />

und Frauen getrennter Aufgang in den Gebetssaal. Das<br />

Ober- und Mansardgeschoß wurde als Gebetsraum genutzt.<br />

In den folgenden Jahren wuchs die Anzahl der Juden<br />

in Wiesenbronn weiter, und in der ersten Hälfte des<br />

19. Jahrhunderts verzeichnete sie ihren höchsten Stand<br />

mit rund 140 Mitgliedern. Mit der Einführung von<br />

Niederlassungs-, Handels- und Gewerbefreiheit zog ein<br />

Großteil der jüdischen Landbevölkerung in Großstädte.<br />

So auch in Wiesenbronn, das bereits zu Anfang des<br />

20. Jahrhunderts zwei Drittel seiner jüdischen Gemeinde<br />

verloren hatte. Da in einem jüdischen Gottesdienst<br />

mindestens 10 Männer anwesend sein müssen, fanden<br />

ab den 1920er Jahren hier keine regelmäßigen Gottesdienste<br />

mehr statt. Wegen der schwindenden Gemeindemitglieder<br />

und der Verfolgung <strong>im</strong> Dritten Reich kam<br />

es 1938 zu einer Selbstauflösung der jüdischen Gemeinde<br />

Wiesenbronn. Die Synagoge wurde nach jüdischem<br />

Brauch säkularisiert und an einen christlichen Nachbarn<br />

verkauft. Dieser baute sie nach dem 2. Weltkrieg zu einem<br />

Wohnhaus um.<br />

Das heutige Gebäude<br />

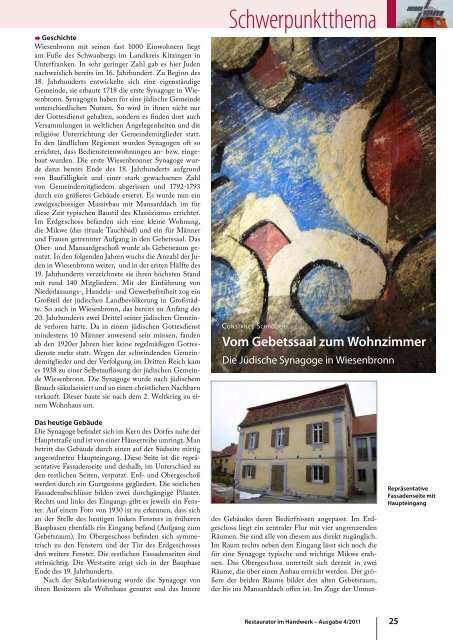

Die Synagoge befindet sich <strong>im</strong> Kern des Dorfes nahe der<br />

Hauptstraße und ist von einer Häuserreihe umringt. Man<br />

betritt das Gebäude durch einen auf der Südseite mittig<br />

angeordneten Haupteingang. Diese Seite ist die repräsentative<br />

Fassadenseite und deshalb, <strong>im</strong> Unterschied zu<br />

den restlichen Seiten, verputzt. Erd- und Obergeschoß<br />

werden durch ein Gurtges<strong>im</strong>s gegliedert. Die seitlichen<br />

Fassadenabschlüsse bilden zwei durchgängige Pilaster.<br />

Rechts und links des Eingangs gibt es jeweils ein Fenster.<br />

Auf einem Foto von 1930 ist zu erkennen, dass sich<br />

an der Stelle des heutigen linken Fensters in früheren<br />

Bauphasen ebenfalls ein Eingang befand (Aufgang zum<br />

Gebetsraum). Im Obergeschoss befinden sich symmetrisch<br />

zu den Fenstern und der Tür des Erdgeschosses<br />

drei weitere Fenster. Die restlichen Fassadenseiten sind<br />

steinsichtig. Die Westseite zeigt sich in der Bauphase<br />

Ende des 19. Jahrhunderts.<br />

Nach der Säkularisierung wurde die Synagoge von<br />

ihren Besitzern als Wohnhaus genutzt und das Innere<br />

Schwerpunktthema<br />

COnStanCe SCHröder<br />

Vom Gebetssaal zum Wohnz<strong>im</strong>mer<br />

Die Jüdische Synagoge in Wiesenbronn<br />

des Gebäudes deren Bedürfnissen angepasst. Im Erdgeschoss<br />

liegt ein zentraler Flur mit vier angrenzenden<br />

Räumen. Sie sind alle von diesem aus direkt zugänglich.<br />

Im Raum rechts neben dem Eingang lässt sich noch die<br />

für eine Synagoge typische und wichtige Mikwe erahnen.<br />

Das Obergeschoss unterteilt sich derzeit in zwei<br />

Räume, die über einen Anbau erreicht werden. Der größere<br />

der beiden Räume bildet den alten Gebetsraum,<br />

der bis ins Mansarddach offen ist. Im Zuge der Umnut-<br />

<strong>Restaurator</strong> <strong>im</strong> <strong>Handwerk</strong> – Ausgabe 4/2011 25<br />

Repräsentative<br />

Fassadenseite mit<br />

Haupteingang