- Seite 1 und 2: Soziale Unsicherheit im Kindesalter

- Seite 3 und 4: „Ich mögte so kehrne Freunde sum

- Seite 5 und 6: Ich danke... ... Nicole Oestreich u

- Seite 7 und 8: Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung....

- Seite 9 und 10: 6.1.4 Kinder mit Körperbehinderung

- Seite 11 und 12: -11- Einleitung sollten Schlussfolg

- Seite 13 und 14: -13- Theoretischer Hintergrund sozi

- Seite 15 und 16: -15- Theoretischer Hintergrund Hemm

- Seite 17: -17- Theoretischer Hintergrund Sozi

- Seite 21 und 22: -21- Theoretischer Hintergrund 2.1.

- Seite 23 und 24: -23- Theoretischer Hintergrund Stö

- Seite 25 und 26: Zusammenfassung: Soziale Unsicherhe

- Seite 27 und 28: -27- Theoretischer Hintergrund Etwa

- Seite 29 und 30: -29- Theoretischer Hintergrund Beur

- Seite 31 und 32: -31- Theoretischer Hintergrund 2.1.

- Seite 33 und 34: -33- Theoretischer Hintergrund unte

- Seite 35 und 36: -35- Theoretischer Hintergrund Tabe

- Seite 37 und 38: -37- Theoretischer Hintergrund Tabe

- Seite 39 und 40: -39- Theoretischer Hintergrund sign

- Seite 41 und 42: Zusammenfassung Soziale Unsicherhei

- Seite 43 und 44: -43- Theoretischer Hintergrund Tabe

- Seite 45 und 46: -45- Theoretischer Hintergrund 2.2

- Seite 47 und 48: -47- Theoretischer Hintergrund 2.2.

- Seite 49 und 50: -49- Theoretischer Hintergrund Anti

- Seite 51 und 52: Verstärkung von inkompetentemInter

- Seite 53 und 54: -53- Theoretischer Hintergrund 2.)

- Seite 55 und 56: -55- Theoretischer Hintergrund Im A

- Seite 57 und 58: -57- Theoretischer Hintergrund 2.2.

- Seite 59 und 60: Interne spezifische Komponenten der

- Seite 61 und 62: Abbildung 05: Hypothetisches Beding

- Seite 63 und 64: -63- Theoretischer Hintergrund Zum

- Seite 65 und 66: -65- Theoretischer Hintergrund Ziel

- Seite 67 und 68: -67- Theoretischer Hintergrund best

- Seite 69 und 70:

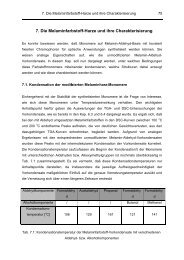

Theoretischer Hintergrund Tabelle 1

- Seite 71 und 72:

-71- Theoretischer Hintergrund Die

- Seite 73 und 74:

-73- Theoretischer Hintergrund Prob

- Seite 75 und 76:

-75- Theoretischer Hintergrund 2.4.

- Seite 77 und 78:

-77- Theoretischer Hintergrund einf

- Seite 79 und 80:

3.3 Ziele und Schwerpunkte der Inte

- Seite 81 und 82:

3.5 Ablauf einer Stunde -81- Konzep

- Seite 83 und 84:

-83- Konzeption und Aufbau des Tige

- Seite 85 und 86:

-85- Konzeption und Aufbau des Tige

- Seite 87 und 88:

-87- Konzeption und Aufbau des Tige

- Seite 89 und 90:

-89- Konzeption und Aufbau des Tige

- Seite 91 und 92:

4 Präzisierung der Fragestellung -

- Seite 93 und 94:

-93- Methodischer Teil Besonders be

- Seite 95 und 96:

-95- Methodischer Teil Angststörun

- Seite 97 und 98:

-97- Methodischer Teil einer Skala

- Seite 99 und 100:

-99- Methodischer Teil mit Angst un

- Seite 101 und 102:

-101- Methodischer Teil Den Kinder

- Seite 103 und 104:

Tabelle 23: Beispiele für Antworte

- Seite 105 und 106:

-105- Methodischer Teil Retrospekti

- Seite 107 und 108:

5.3.2 Studie 1: Operationalisierung

- Seite 109 und 110:

5.3.3 Studie 2: Operationalisierung

- Seite 111 und 112:

5.4 Zeitplan und Prozedere der Date

- Seite 113 und 114:

-113- Methodischer Teil dem Weg zum

- Seite 115 und 116:

-115- Methodischer Teil die α-Adju

- Seite 117 und 118:

-117- Methodischer Teil multiplen R

- Seite 119 und 120:

-119- Methodischer Teil J: Gruppe d

- Seite 121 und 122:

Studie 2: Therapieevaluation A Hypo

- Seite 123 und 124:

C Hypothesen zur spezifischen langf

- Seite 125 und 126:

Empirischer Teil: Studie 1, Gesamtg

- Seite 127 und 128:

Empirischer Teil: Studie 1, Gesamtg

- Seite 129 und 130:

Altersverteilung: Stichprobe mit Me

- Seite 131 und 132:

Empirischer Teil: Studie 1, Gesamtg

- Seite 133 und 134:

Empirischer Teil: Studie 1, Gesamtg

- Seite 135 und 136:

Sozialkontakte: Stichprobe mit Mess

- Seite 137 und 138:

Empirischer Teil: Studie 1, Gesamtg

- Seite 139 und 140:

Angst in & Vermeidung v. soz. Situa

- Seite 141 und 142:

Empirischer Teil: Studie 1, Gesamtg

- Seite 143 und 144:

6.1.2.3 Vergleich der Mädchen und

- Seite 145 und 146:

Anzahl der Sozialkontakte Empirisch

- Seite 147 und 148:

Imtensität der Sozialbeziehungen 1

- Seite 149 und 150:

Empirischer Teil: Studie 1, Gesamtg

- Seite 151 und 152:

Empirischer Teil: Studie 1, Kinder

- Seite 153 und 154:

6.1.3.3 Vergleich der Mädchen und

- Seite 155 und 156:

Empirischer Teil: Studie 1, Kinder

- Seite 157 und 158:

Empirischer Teil: Studie 1, Kinder

- Seite 159 und 160:

6.1.4 Kinder mit Körperbehinderung

- Seite 161 und 162:

Empirischer Teil: Studie 1, Kinder

- Seite 163 und 164:

FNE: Rohwerte Empirischer Teil: Stu

- Seite 165 und 166:

Empirischer Teil: Studie 1, Kinder

- Seite 167 und 168:

6.1.5 Besonders betroffene Subgrupp

- Seite 169 und 170:

40 30 20 10 0 „Klinisch relevante

- Seite 171 und 172:

6.2 Ergebnisse zum Verlauf der Sozi

- Seite 173 und 174:

Absolute Häufigkeiten 5 4 4 3 3 2

- Seite 175 und 176:

35 30 25 20 15 10 6-8jährige mit K

- Seite 177 und 178:

Studie 1: Verbreitung und Verlauf S

- Seite 179 und 180:

Studie 1: Verbreitung und Verlauf S

- Seite 181 und 182:

Studie 1: Verbreitung und Verlauf S

- Seite 183 und 184:

Studie 1: Verbreitung und Verlauf S

- Seite 185 und 186:

Vergleich der Mädchen und Jungen S

- Seite 187 und 188:

Studie 1: Verbreitung und Verlauf S

- Seite 189 und 190:

Studie 1: Verbreitung und Verlauf S

- Seite 191 und 192:

-191- Empirischer Teil: Studie 2 Um

- Seite 193 und 194:

-193- Empirischer Teil: Studie 2 Al

- Seite 195 und 196:

-195- Empirischer Teil: Studie 2 Ta

- Seite 197 und 198:

-197- Empirischer Teil: Studie 2 R

- Seite 199 und 200:

-199- Empirischer Teil: Studie 2 Se

- Seite 201 und 202:

-201- Empirischer Teil: Studie 2 7.

- Seite 203 und 204:

35 30 25 20 15 10 27,62 19,4 SAD 10

- Seite 205 und 206:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Intensität de

- Seite 207 und 208:

5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 Soziale Auf

- Seite 209 und 210:

Empirischer Teil: Studie 2, Kurzfri

- Seite 211 und 212:

Empirischer Teil: Studie 2, Kurzfri

- Seite 213 und 214:

100 80 60 40 20 0 Klinisch bedeutsa

- Seite 215 und 216:

Empirischer Teil: Studie 2, Kurzfri

- Seite 217 und 218:

Empirischer Teil: Studie 2, Kurzfri

- Seite 219 und 220:

Empirischer Teil: Studie 2, Kurzfri

- Seite 221 und 222:

Empirischer Teil: Studie 2, Kurzfri

- Seite 223 und 224:

Empirischer Teil: Studie 2, Kurzfri

- Seite 225 und 226:

100 80 60 40 20 Empirischer Teil: S

- Seite 227 und 228:

-227- Empirischer Teil: Studie 2, E

- Seite 229 und 230:

-229- Empirischer Teil: Studie 2, E

- Seite 231 und 232:

-231- Empirischer Teil: Studie 2, E

- Seite 233 und 234:

-233- Empirischer Teil: Studie 2, E

- Seite 235 und 236:

-235- Empirischer Teil: Studie 2, E

- Seite 237 und 238:

-237- Empirischer Teil: Studie 2, E

- Seite 239 und 240:

-239- Empirischer Teil: Studie 2, E

- Seite 241 und 242:

-241- Empirischer Teil: Studie 2, E

- Seite 243 und 244:

Empirischer Teil: Studie 2, Langfri

- Seite 245 und 246:

Empirischer Teil: Studie 2, Langfri

- Seite 247 und 248:

cut off Empirischer Teil: Studie 2,

- Seite 249 und 250:

Empirischer Teil: Studie 2, Langfri

- Seite 251 und 252:

Empirischer Teil: Studie 2, Langfri

- Seite 253 und 254:

Empirischer Teil: Studie 2, Langfri

- Seite 255 und 256:

Empirischer Teil: Studie 2, Verlauf

- Seite 257 und 258:

Empirischer Teil: Studie 2, Verlauf

- Seite 259 und 260:

Empirischer Teil: Studie 2, Verlauf

- Seite 261 und 262:

Hat gelacht / wirkte fröhlich Hat

- Seite 263 und 264:

Hat gelacht / wirkte fröhlich Hat

- Seite 265 und 266:

Interventionsgruppe: Fall 8 Empiris

- Seite 267 und 268:

Interventionsgruppe: Fall 10 Empiri

- Seite 269 und 270:

Kontrollgruppe: Fall 2 Empirischer

- Seite 271 und 272:

Kontrollgruppe: Fall 4 Empirischer

- Seite 273 und 274:

Kontrollgruppe: Fall 6 Empirischer

- Seite 275 und 276:

Kontrollgruppe: Fall 8 Empirischer

- Seite 277 und 278:

-277- Diskussion Studie 2 auf die S

- Seite 279 und 280:

-279- Diskussion Studie 2 Definitio

- Seite 281 und 282:

Bewertung der kurzfristigen Veränd

- Seite 283 und 284:

-283- Diskussion Studie 2 gut“. D

- Seite 285 und 286:

-285- Diskussion Studie 2 1987). En

- Seite 287 und 288:

-287- Diskussion Studie 2 weiter m

- Seite 289 und 290:

-289- Diskussion Studie 2 Einflussf

- Seite 291 und 292:

-291- Diskussion Studie 2 Das Train

- Seite 293 und 294:

-293- Diskussion und Ausblick Es wu

- Seite 295 und 296:

-295- Diskussion und Ausblick ander

- Seite 297 und 298:

-297- Diskussion und Ausblick ebenf

- Seite 299 und 300:

-299- Diskussion und Ausblick wie e

- Seite 301 und 302:

-301- Zusammenfassung Die Befunde d

- Seite 303 und 304:

-303- Literatur Beelmann, A. (1997)

- Seite 305 und 306:

-305- Literatur Crijnen, A.A.M., Ac

- Seite 307 und 308:

-307- Literatur Hampel, P., & Peter

- Seite 309 und 310:

-309- Literatur Lambert, N. A. (197

- Seite 311 und 312:

-311- Literatur Petermann, U., & R

- Seite 313 und 314:

-313- Literatur Vernberg, E.M., Abw

- Seite 315 und 316:

Anhang A Elterntagebuch

- Seite 317 und 318:

Sehr geehrte Frau Müller, Ihr Sohn

- Seite 319 und 320:

Anhang B Beispiel einer Fragebogens

- Seite 321 und 322:

Anhang C Vollständigen Antworten u

- Seite 323 und 324:

Einzuschätzende Antwort M SD Ich g

- Seite 325 und 326:

Ich gehe in der Hofpause zu dem Kin

- Seite 327 und 328:

Einzuschätzende Antwort M SD Das t

- Seite 329 und 330:

Problemlösen Auf den folgenden Sei

- Seite 331 und 332:

Problemlösen 1. Stell Dir vor, zwe

- Seite 333 und 334:

Einzuschätzende Antwort M SD Alte

- Seite 335 und 336:

2. Stell Dir vor, Du bist mit einem

- Seite 337 und 338:

Einzuschätzende Antwort M SD Krank

- Seite 339 und 340:

Einzuschätzende Antwort M SD Herau

- Seite 341 und 342:

Einzuschätzende Antwort M SD Ich h

- Seite 343 und 344:

4. Stell Dir vor, es ist große Pau

- Seite 345 und 346:

Einzuschätzende Antwort M SD Sucht

- Seite 347 und 348:

Einzuschätzende Antwort M SD Lehre

- Seite 349 und 350:

Einzuschätzende Antwort M SD Stein

- Seite 351 und 352:

Anhang F Punkte Visualisation

- Seite 353:

Anhang G Problemlösehand

- Seite 357:

Anhang I Wanderkarte