AltaVista Juni 2017

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

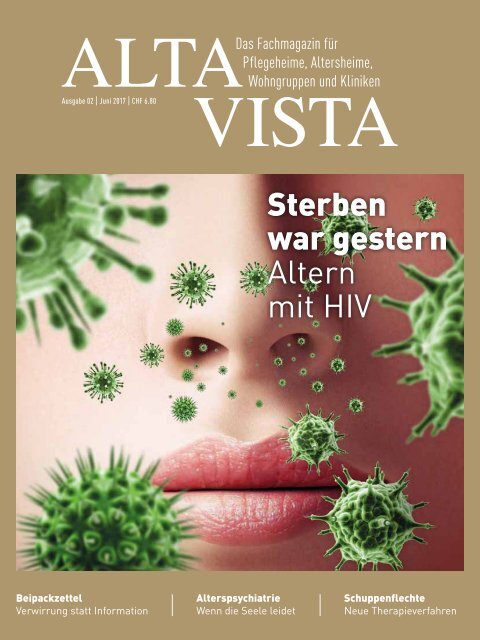

Ausgabe 02 | <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> | CHF 6.80<br />

Sterben<br />

war gestern<br />

Altern<br />

mit HIV<br />

Beipackzettel<br />

Verwirrung statt Information<br />

Alterspsychiatrie<br />

Wenn die Seele leidet<br />

Schuppenflechte<br />

Neue Therapieverfahren<br />

XXX XXX <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 1

Impressum<br />

Editorial<br />

Inhalt<br />

Weil Gesundheit<br />

das Wichtigste<br />

bleiben muss<br />

Wie können wir Ärzten helfen, Patienten zu heilen,<br />

und gleichzeitig dafür sorgen, Medizin bezahlbar zu<br />

halten? Diese Frage stellen wir uns jeden Tag aufs Neue.<br />

Dafür forschen wir und entwickeln Medizintechnik, die<br />

innovative Diagnose- und Therapieverfahren möglich<br />

macht und darüber hinaus hilft, die Kosten im Gesundheitswesen<br />

zu minimieren. So verkürzen wir Untersuchungszeiten,<br />

vereinfachen Diagnosen und entlasten<br />

medizinisches Personal, damit mehr Zeit für das Wesentliche<br />

bleibt: den Patienten.<br />

Chefredaktion<br />

Peter Empl<br />

Herausgeber<br />

Naeim Said<br />

Autoren dieser Ausgabe<br />

Yvonne Beck<br />

Peter Empl<br />

Ulrich Erlinger<br />

Doreen Fiedler<br />

Ingo Haase<br />

Christoph Held<br />

Stephan Inderbizin<br />

Verena Malz<br />

Maren Nielsen<br />

Stéphane Praz<br />

Art Direction<br />

Nicole Senn | nicolesenn.ch<br />

Korrektorat<br />

Birgit Kawohl<br />

Bildredaktion<br />

Peter Empl & Nicole Senn<br />

Web<br />

www.altavistamagazin.ch<br />

redaktion@altavistamagazin.ch<br />

Administration & Anzeigen<br />

Telefon 044 709 09 06<br />

anzeigen@altavistamagazin.ch<br />

Nächste Ausgabe<br />

7. Juli <strong>2017</strong><br />

Druckauflage<br />

30 000 Ex.<br />

<strong>AltaVista</strong> ist in der Schweiz als<br />

Marke eingetragen.<br />

ISSN:<br />

2504-3358<br />

Naeim Said<br />

Herausgeber<br />

Peter Empl<br />

Chefredaktor<br />

D<br />

ie Medizin macht rasante<br />

Fortschritte. Waren HIV und<br />

AIDS vor wenigen Jahren<br />

noch ein Todesurteil, ist es<br />

dank der heutigen Therapien möglich,<br />

meist weitgehend normal zu<br />

leben. Was immer «normal» auch<br />

heissen mag. Dennoch gibt es noch<br />

keine Langzeiterfahrungen mit der<br />

Krankheit, entsprechend hoch ist<br />

die Verunsicherung für alle Beteiligten.<br />

Wie altert man mit dieser<br />

Krankheit, die weitestgehend symptomfrei<br />

abläuft? Welche Wechselwirkungen<br />

können sich mit anderen<br />

Medikamenten ergeben? Unser Interview<br />

in der Titelgeschichte zeigt,<br />

dass genau das momentan erforscht<br />

wird. Und wenn wir schon<br />

bei «Wechselwirkungen» sind: Dieses<br />

Thema vertiefen wir mit unserer<br />

Geschichte «Vorsicht, Beipackzettel»<br />

– denn nach wie vor ist dieser<br />

für Laien (und manchmal auch für<br />

Fachleute) alles andere als eine<br />

klare Informationsquelle. Viele<br />

spannende Themen also in dieser<br />

neuen Ausgabe von <strong>AltaVista</strong> und<br />

natürlich freuen wir uns auch über<br />

Ihre Leser-Inputs!<br />

Herzlich<br />

Naeim Said, Herausgeber &<br />

Peter Empl, Chefredaktor<br />

4<br />

9<br />

10<br />

12<br />

14<br />

16<br />

19<br />

20<br />

22<br />

26<br />

30<br />

|<br />

|<br />

|<br />

|<br />

|<br />

|<br />

|<br />

|<br />

|<br />

|<br />

|<br />

Thema<br />

Altern mit HIV<br />

Kolumne<br />

Dr. Christoph Held<br />

Wissenschaft<br />

Geruchssinn<br />

News<br />

Gesehen & gehört<br />

Multiresistente Erreger<br />

neue Erkenntnisse<br />

Forschung<br />

Schuppenflechte<br />

Forschung<br />

Schmerztherapie<br />

O r g a n e<br />

Aus dem 3D-Drucker<br />

Fokus<br />

Alterspsychiatrie<br />

Palliative<br />

Care<br />

Info<br />

nATional & International<br />

www.altavistamagazin.ch<br />

32<br />

|<br />

Beipackzettel<br />

fragwürdiger Nutzen<br />

Erfahren Sie mehr unter:<br />

www.philips.ch/gesundheit<br />

2 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> XXX XXX Inhalt <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 3

Sterben war gestern.<br />

Altern mit HIV<br />

Dank moderner Medikamente haben HIV-Patienten eine fast ebenso hohe<br />

Lebenserwartung wie gesunde Menschen. So kann ein 20-Jähriger, der nach 2008<br />

mit einer HIV-Behandlung begonnen hat, statistisch gesehen 78 Jahre alt werden.<br />

Peter Empl / Interview von Lic. phil. Stéphane Praz*<br />

I<br />

nsgesamt verlängerte sich die Lebensspanne<br />

der nach 2008 behandelten<br />

Aids-Kranken um zehn Jahre,<br />

wie aus einer Studie in der<br />

Fachzeitschrift «The Lancet HIV»<br />

vom hervorgeht.<br />

An der Immunschwächekrankheit<br />

Aids erkrankte Menschen, die ihre Behandlung<br />

2008 oder später begonnen haben,<br />

leben der Studie zufolge länger und<br />

gesünder. Dies liegt zum einen daran, dass<br />

moderne Medikamente weniger Nebenwirkungen<br />

haben, zum anderen daran, dass es<br />

heute mehr Behandlungsmöglichkeiten für<br />

HIV-Infizierte mit Resistenzen gibt. Ferner<br />

könnten parallel auftretende Probleme wie<br />

Herzkrankheiten, Hepatitis C und Krebs<br />

besser behandelt werden, hiess es weiter.<br />

Für die Studie werteten die Forscher<br />

der britischen Universität Bristol Daten von<br />

mehr als 80 000 HIV-Patienten aus Europa<br />

und den USA aus. Die daraus gewonnenen<br />

Erkenntnisse seien wichtig, um Risikopersonen<br />

zu Aids-Tests zu ermutigen, erklärten<br />

die Wissenschaftler.<br />

Diejenigen, die sich mit dem HI-Virus<br />

infiziert hätten, könnten zudem besser<br />

überzeugt werden, sofort eine antiretrovirale<br />

Therapie zu beginnen. Auch könnte die<br />

gestiegene Lebenserwartung dazu beitragen,<br />

dass HIV-Kranke weniger stigmatisiert<br />

würden und bessere Jobchancen hätten,<br />

hiess es in der Studie weiter.<br />

Dennoch steht die Krankheit im Verdacht,<br />

den «Alterungsprozess» zu beschleunigen.<br />

Daher: Altern HIV-positive<br />

Menschen schneller? Wenn ja: alle? Auch<br />

in der Schweiz wird diesbezüglich geforscht.<br />

Es ist eine Tatsache, dass eine HIV-<br />

Infektion schon seit geraumer Zeit sehr<br />

erfolgreich behandelt werden kann,<br />

nur fehlen – immerhin war das Krankheitsbild<br />

AIDS bis weit in die 1990er Jahre<br />

tödlich – noch Langzeiterfahrungen mit<br />

Patienten, welche mit den entsprechenden<br />

Medikamenten gute Behandlungserfolge<br />

erzielen.<br />

Viele Fragen sind also nach wie vor<br />

ungeklärt, rund um das Thema «HIV und<br />

Alter». Die wenigen Antworten dazu können<br />

zudem kaum generalisiert werden. Nun<br />

will die Studie «Metabolismus und Aging»,<br />

kurz M+A, zu fundierten Erkenntnissen<br />

gelangen. Wie das gelingen soll und welche<br />

Herausforderungen sich dabei stellen, erklärt<br />

Studienleiterin Helen Kovari im Interview.<br />

Frau Kovari, wie funktioniert die<br />

«Metabolismus und Aging» Studie?<br />

Helen Kovari: Das Prinzip ist einfach: Wir<br />

messen bei tausend HIV-Patienten, die<br />

mindestens 45 Jahre alt sind, verschiedene<br />

Werte wie Knochendichte, Nierenfunktion<br />

sowie die geistige Fitness. Zwei Jahre später<br />

führen wir dieselben Tests nochmals<br />

durch und sehen dann, bei welchen Patienten<br />

die Leistungen am stärksten abgenommen<br />

haben, also der Alterungsprozess am<br />

schnellsten fortschreitet. Bei 400 Patienten<br />

messen wir zusätzlich, ob Verengungen<br />

oder Verkalkungen der Herzkranzgefässe<br />

vorliegen und wie rasch diese innerhalb der<br />

zwei Jahre fortschreiten. Diese Werte vergleichen<br />

wir mit einer Kontrollgruppe<br />

HIV-negativer Personen.<br />

Was ist das Spezielle an dieser Studie im<br />

Vergleich zu bisherigen Studien?<br />

In der M+A-Studie untersuchen wir verschiedene<br />

Organe gleichzeitig und über<br />

längere Zeit. So können wir diverse Befunde<br />

miteinander verknüpfen. Zum Beispiel<br />

werden wir untersuchen, ob Verkalkungen<br />

der Herzkranzgefässe einhergehen mit Abnutzungserscheinungen<br />

an den Knochen<br />

oder mit vorzeitig auftretender Demenz. ➔<br />

4 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Altern mit HIV<br />

Forschung Altern mit HIV <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 5

Zudem wird die Studie im Rahmen der<br />

Schweizerischen HIV-Kohortenstudie<br />

SHCS (vgl. Box) durchgeführt. Die SHCS<br />

ist im internationalen Vergleich eine besondere<br />

Kohorte. Sie repräsentiert die HIV-positive<br />

Bevölkerung sehr gut, da sie drei<br />

Viertel aller HIV-Patienten in der Schweiz<br />

umfasst: sowohl Frauen als auch Männer,<br />

Personen, die sich über Drogenkonsum angesteckt<br />

haben, über homosexuellen Geschlechtsverkehr<br />

oder über heterosexuellen<br />

sowie Migrantinnen und Migranten.<br />

Das ist bei anderen Studien nicht der<br />

Fall?<br />

Viele Studien werden nur in ganz bestimmten<br />

Gruppen durchgeführt, zum Beispiel in<br />

Kliniken, die vor allem Männer betreuen,<br />

die Sex mit Männern haben. In der Kohorte<br />

hingegen ist die HIV-positive Bevölkerung<br />

der Schweiz umfassend repräsentiert.<br />

Sie mussten also nicht extra nach<br />

Teilnehmern für die M+A-Studie suchen?<br />

HIV-Kohortenstudie<br />

Doch, auch in der SHCS müssen wir Patienten<br />

anfragen, ob sie an einer zusätzlichen<br />

Studie mitmachen. Wir benötigen ihre<br />

schriftliche Einwilligung. Für diese Studie<br />

war es aber relativ einfach, Teilnehmer zu<br />

rekrutieren. Das Interesse war sehr gross.<br />

In der Kohorte ist die<br />

HIV-positive Bevölkerung<br />

der Schweiz umfassend<br />

repräsentiert.<br />

Warum untersuchen Sie Patienten ab 45<br />

Jahren?<br />

Mit 45 Jahren können sich auf Organebene<br />

bereits Veränderungen zeigen. Das ist von<br />

Person zu Person aber unterschiedlich.<br />

Dass wir die Grenze bei 45 Jahren zogen,<br />

hat letztlich auch praktische Gründe. Hätten<br />

wir die Schwelle bei 60 gesetzt, dann<br />

hätten wir viel weniger Patienten einschliessen<br />

können. Ein bedeutender Vorteil<br />

dieser Studie ist die grosse Zahl an Teilnehmern<br />

sowie deren Zusammensetzung,<br />

die repräsentativ ist für die HIV-positiven<br />

Personen in der Schweiz. Das wird sich in<br />

den Resultaten spiegeln.<br />

Liegen bereits Resultate vor?<br />

Nein. Die erste Testreihe wurde erst im<br />

Spätsommer 2016 bei allen Teilnehmern<br />

abgeschlossen.<br />

Mit der Schweizerischen HIV-Kohortenstudie steht eine stabile Infrastruktur zur Verfügung, innerhalb der sich immer wieder neue<br />

Fragen rund um HIV beantworten lassen. Auch zum Älterwerden mit HIV.<br />

Obwohl die Studie bereits 2013 begonnen<br />

hat?<br />

Die Vorbereitungen vor der eigentlichen<br />

Umsetzung waren sehr aufwändig. Das ist<br />

bei solchen Studien meistens der Fall. Wir<br />

haben zunächst ausgearbeitet, welche Werte<br />

wir mit welchen Methoden erheben.<br />

Dann musste der Studienplan vor die verschiedenen<br />

kantonalen Ethik-Kommissionen.<br />

Bis jedes der beteiligten Spitäler den<br />

entsprechenden Antrag gemacht hat, alle<br />

Formulare beisammen sind, die Erlaubnis<br />

erteilt ist, vergeht Zeit. Gleichzeitig mussten<br />

wir die Koordination zwischen den Spitälern<br />

organisieren, ebenso wie innerhalb<br />

der Spitäler die Zusammenarbeit mit all<br />

den Abteilungen, die in die Untersuchungen<br />

involviert sind.<br />

Die Tests werden nicht von HIV- Spezialisten<br />

durchgeführt?<br />

Nein, die machen die entsprechenden<br />

Fachärzte. Kardiologen führen die Computertomografie<br />

der Herzkranzgefässe<br />

durch, Rheumatologen messen die<br />

Knochendichte, Neurologen erheben die<br />

geistige Fitness. Die Durchführung der<br />

Untersuchungen für den einzelnen Teilnehmer<br />

braucht Zeit. Es ist eine Herausforderung,<br />

die Termine für alle Ärzte so<br />

zu legen, dass die Patienten nicht für jeden<br />

einzelnen Test extra ins Spital kommen<br />

müssen.<br />

Die Zusammenarbeit mit den anderen<br />

Kliniken, etwa mit der Kardiologie, der<br />

Neurologie und der Rheumatologie, ist sehr<br />

wichtig. Wir treffen uns regelmässig, um<br />

die Abläufe zu besprechen. Die Motivation<br />

der anderen Fachärzte ist gross. Auch sie<br />

sind der Meinung, dass die M+A-Studie ein<br />

wichtiges Projekt ist, um offene Fragen zu<br />

beantworten.<br />

Wie geht eine Untersuchung vonstatten?<br />

Für alle Tests bei einem Studienteilnehmer<br />

benötigen wir einen ganzen Tag. Wir nehmen<br />

Blut- und Urinproben (nüchtern) ab,<br />

ANZEIGE<br />

messen die Knochendichte, fahren eine koronare<br />

Computertomografie und erfassen<br />

mittels neuropsychologischer Testung die<br />

geistige Fitness. Bei der Verlaufsuntersuchung<br />

nach zwei Jahren führen wir zusätzlich<br />

ein Interview zu den Ernährungsgewohnheiten<br />

durch.<br />

«Für diese Studie war es<br />

relativ einfach, Teilnehmer<br />

zu rekrutieren. Das Interesse<br />

war sehr gross.»<br />

Verknüpfen Sie die erhaltenen Daten<br />

auch mit anderen Daten der Patienten?<br />

Das ist ein sehr wichtiger Punkt und ein<br />

weiterer Vorteil unserer Studie. In der<br />

SHCS werden über längere Zeit viele zusätzliche<br />

Informationen erhoben. Ab Eintritt<br />

eines Patienten werden in der SHCS<br />

alle sechs Monate verschiedenste Daten<br />

erfasst: von HIV-spezifischen Daten wie<br />

CD4-Zellzahl, Viruslast und verschiedenen<br />

antiretroviralen Substanzen bis zu<br />

nicht-HIV-Medikamenten, Nikotin-, Alkohol-<br />

und Drogenkonsum. Auch Erkrankungen,<br />

die körperliche Tätigkeit und soziale<br />

Faktoren wie Partnerschaft und Arbeitstätigkeit<br />

halten wir fest. Diese Daten ermöglichen<br />

uns nun, verschiedene Faktoren zu<br />

untersuchen, die den Alterungsprozess beeinflussen.<br />

Damit gesehen werden kann, ob Menschen<br />

mit HIV schneller altern als die Allgemeinbevölkerung,<br />

muss mit einer negativen<br />

Kontrollgruppe verglichen werden …<br />

Für die Herzkranzgefässe-Untersuchung<br />

haben wir eine HIV-negative Kontrollgruppe.<br />

In dieser erfassen wir zusätzliche<br />

Informationen wie Risikofaktoren für<br />

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Medikamenteneinnahme,<br />

körperliche Tätigkeit<br />

und weitere Informationen.<br />

Doch für die gesamte M+A-Studie<br />

haben wir keine HIV-negative Kontrollgruppe.<br />

Das wäre logistisch und finanziell<br />

eine grosse Herausforderung. Zudem wäre<br />

es grundsätzlich schwierig, eine geeignete<br />

Vergleichsgruppe zu finden.<br />

Weshalb?<br />

Eine HIV-negative Kontrollgruppe müsste<br />

vergleichbar zusammengesetzt sein in Bezug<br />

auf Alter und Geschlecht, aber auch<br />

auf Begleiterkrankungen wie die Hepatitis-C-Infektion,<br />

Nikotin- und Drogenkonsum,<br />

Ernährung, körperliche Bewegung<br />

und mehr. Gezielt nach Personen zu suchen,<br />

die diesen Kriterien entsprechen,<br />

wäre sehr aufwändig. Und bei der Suche<br />

via Inserat melden sich in der Regel fast<br />

ausschliesslich gesundheitsbewusste, kerngesunde<br />

Menschen.<br />

Wie haben Sie die Vergleichsgruppe für<br />

die Herzkranzgefässe-Untersuchung<br />

gewählt?<br />

Wir haben HIV-negative Patienten, die<br />

ohnehin für eine Computertomografie<br />

der Herzkranzgefässe angemeldet waren,<br />

angefragt, ob wir ihre Daten für die Studie<br />

verwenden dürfen. Dabei haben wir ➔<br />

«Was geht mich meine Gesundheit an!»<br />

Wilhelm Nietzsche<br />

Wir sind die erste Adresse für diskrete Beratung in allen Gesundheitsfragen.<br />

Die Schweizerische HIV-Kohortenstudie (SHCS) wurde1988 gegründet. Sie ist eine Kollaboration aller Schweizer Universitätsspitäler,<br />

zweier Kantonsspitäler, kleinerer Spitäler sowie auf HIV spezialisierter Arztpraxen. In der SHCS werden halbjährlich klinische<br />

Informationen von HIV-Patienten erfasst, Blutwerte bestimmt sowie Blutproben für spätere Auswertungen eingefroren. Dies<br />

immer unter der Voraussetzung, dass die Teilnehmer ihr schriftliches Einverständnis dazu gegeben haben. In einer Kohortenstudie<br />

werden keine experimentellen Interventionen durchgeführt. Vielmehr beobachtet man lediglich eine Gruppe von Menschen<br />

über längere Zeit, mit dem Ziel, einen Zusammenhang zwischen einem oder mehreren Faktoren und dem Auftreten einer Krankheit<br />

aufzudecken<br />

6 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Altern mit HIV<br />

Ihr Gesundheits-Coach.<br />

Stampfenbachstr. 7, 8001 Zürich, Tel. 044 252 44 20, Fax 044 252 44 21<br />

leonhards-apotheke@bluewin.ch, www.leonhards.apotheke.ch<br />

XXX XXX <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 7

Personen mit vergleichbarem Alter, Geschlecht<br />

und Herz-Kreislauf-Risikoprofil<br />

gewählt. Die zusätzlichen Angaben wie<br />

Medikamente, Nikotin- und Alkoholkonsum,<br />

körperliche Tätigkeit und Vorerkrankungen<br />

haben wir per Fragebogen erfasst.<br />

Und in der M+A-Studie können Sie auch<br />

ohne HIV-negative Vergleichsgruppe den<br />

Einfluss von HIV auf den Alterungsprozess<br />

bestimmen?<br />

Wir werden unsere Resultate mit Studienresultaten<br />

aus der Allgemeinbevölkerung<br />

vergleichen. Hier gibt es zahlreiche Publikationen.<br />

In der M+A-Studie möchten wir<br />

jedoch nicht nur ganz grundsätzlich den<br />

Einfluss von HIV erkennen, sondern darüber<br />

hinaus jenen von einzelnen HIV- Medikamenten,<br />

der Viruslast, der Dauer der<br />

HIV-Infektion und weiteren mit HIV verbundenen<br />

Faktoren. Diese Analysen ermöglichen<br />

uns unser detailliertes Datenset<br />

der HIV-Patienten.<br />

Zu was für Anwendungen könnten die<br />

Erkenntnisse dieser Studie führen?<br />

Sie könnten die Durchführung gewisser<br />

Vorsorgeuntersuchungen sowie präventive<br />

Massnahmen bei HIV-positiven Personen<br />

unterstützen. Und sie könnten in der<br />

HIV-Therapie die Wahl gewisser antiretroviraler<br />

Substanzen beeinflussen, abhängig<br />

vom individuellen Risikoprofil für eine Erkrankung.<br />

Werden Sie die Frage, ob HIV das Altern<br />

beschleunigt, beantworten können?<br />

Ich hoffe es. Unsere Resultate werden ein<br />

wichtiger Mosaikstein sein zur umfassenden<br />

Beantwortung dieser Frage.<br />

*Das Interview ist in ausführlicher Form in den «Swiss<br />

Aids News» des Bundesamts für Gesundheit (BAG) nachzulesen.<br />

Helen Kovari<br />

Helen Kovari ist Oberärztin mit erweiterter<br />

Verantwortung an der Klinik für<br />

Infektionskrankheiten und Spitalhygiene<br />

des Universitätsspitals Zürich. Als<br />

HIV-Spezialistin ist sie sowohl in der Betreuung<br />

von Patienten wie in der Forschung<br />

tätig. Im Rahmen der Schweizerischen<br />

HIV-Kohortenstudie leitet sie<br />

zurzeit zwei Studien, die sich mit dem<br />

Alterungsprozess HIV- positiver Personen<br />

sowie dem Einfluss von HIV auf die<br />

Leber beschäftigen.<br />

Jonas<br />

Kolumne<br />

B<br />

erlin ist immer eine Reise wert. Auf eine Mauer im Stadtteil Friedrichshain,<br />

wo ich jeweils wohne, hat einer den Spruch «Es war nicht alles schlecht<br />

am Kapitalismus» gesprayt. Ganz schön frech, dieser Satz, redet er doch<br />

schon eine neue Zeit herbei, die den Kapitalismus, – er bestimmt auch die<br />

Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege – überwunden hat. So schnell<br />

wird das nicht passieren – ich jedenfalls werde das kaum noch erleben.<br />

Aber vielleicht der 24-jährige Jonas, der als Fachmann Gesundheit arbeitet. Wie viele<br />

seiner KollegInnen weiss er, dass es für die verwirrten Bewohner wichtig wäre, die Zeit<br />

mit ihnen zu verbringen, die Zeit mit ihnen zu ertragen, so gut es eben geht. Aber Zeit<br />

kostet Geld. Die Zeit im Pflegezentrum muss heute effizient verbracht werden. Weil die<br />

Kostenträger der Pflege nicht mehr trauen, muss neuerdings die Echtzeit in der Pflege<br />

erfasst werden. Jonas erfasst Leistung und Zeit mit einem kleinen Gerät, in dem eine<br />

Stoppuhr eingebaut ist, die nach jeder Erfassung automatisch wieder auf null gestellt<br />

wird – so erfasst das Gesundheitszentrum neben den Leistungen für die Bewohner auch<br />

noch, ob Jonas nur faul herumsteht.<br />

Aber dazu hat er wirklich keine Zeit! Beim Ankleiden der Bewohner (Code 1 Grundpflege,<br />

Ankleiden) oder einem kleinen Gespräch Führen (Code 12c Psychogeriatrische<br />

Leistungen) hält Jonas den Sensor des Gerätes auf eine Bewohneretikette und dann auf<br />

den Leistungscode. «Piep, piep» macht das Gerät. Beim Rapport im Stationszimmer<br />

sitzen alle KollegInnen von Jonas im Kreis und drücken die Sensoren ihrer Geräte auf die<br />

Etiketten (Code 14b Pflegerapporte), «Piep, piep, piep, piep». Auch wenn Jonas zur Toilette<br />

oder in die Kaffeepause geht, darf er nicht vergessen, den Code 25 (Persönliche Zeiten,<br />

Strukturzeiten) zu erfassen. «Piep, Piep, Piep» macht sein Gerät den ganzen Tag und die<br />

Geräte seiner KollegInnen piepsen ebenfalls. «Ihr kostet, Bewohner!», piepsen sie im<br />

Chor, «Beeilt euch und sterbt endlich! Piep, piep!». Viele Bewohner werden ob der Pieptöne<br />

ängstlich und unruhig und Jonas singt laut ein Lied, um das Piepsen zu übertönen.<br />

Nach Dienstschluss trainiert er in seinem Box-Club. Beim Aufwärmen auf dem Rudergerät<br />

piepst es immer noch in seinem Kopf. Seine Arbeit mit den verstörten Bewohnern<br />

kommt ihm schändlich und schäbig vor. Die Kostenträger haben keine Ahnung, denkt er.<br />

Neben der schweren körperlichen Arbeit noch mit Ängsten und Traurigkeit der Bewohner<br />

konfrontiert zu werden – das lässt sich nicht mit einem Code erfassen! Einige seiner<br />

KollegInnen greifen neben Alkohol und Zigaretten zu Beruhigungs- und Schlafmitteln,<br />

um am Arbeitsplatz erscheinen zu können.<br />

Der Puls von Jonas steigt. «Was kommt als Nächstes?», denkt er, «werden die Bewohner<br />

noch mehr bezahlen müssen, vielleicht für die Anzahl ihrer unregelmässigen Herzschläge,<br />

für die Frequenz der eingeatmeten Luft, für die Schrittchen, die sie auf der Abteilung<br />

noch tun oder für die Anzahl der Worte, die sie noch zu sprechen versuchen? Erfassen<br />

lässt sich alles.» Das Rudern hat Jonas gestärkt – er ist zum Kampf bereit.<br />

Dr. Christoph Held<br />

Dr. Christoph Held, arbeitet als Heimarzt<br />

und Gerontopsychiater beim<br />

Geriatrischen Dienst der Stadt Zürich<br />

sowie im Alterszentrum Doldertal.<br />

Lehrbeauftragter der Universität Zürich<br />

sowie Dozent an den Fachhochschulen<br />

Bern, Careum Aarau und ZAH Winterthur<br />

sowie an der Universität Basel.<br />

Bücher «Das demenzgerechte Heim»<br />

(Karger, 2003), «Wird heute ein guter<br />

Tag sein? Erzählungen» (Zytglogge,<br />

2010), «Accueillir la demence»<br />

(Médecine et Hygiène, 2010), «Was<br />

ist gute Demenzpflege?» (Huber, 2013)<br />

Im Herbst <strong>2017</strong> erscheint «Bewohner»<br />

Erzählungen Dörlemannverlag<br />

Dr. Christoph Held wird künftig an<br />

dieser Stelle regelmässig über seine<br />

Erfahrungen im Umgang mit Demenz<br />

berichten.<br />

Kontakt<br />

christoph.held@bluewin.ch<br />

8 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Altern mit HIV<br />

Kolumne Dr. Christoph Held <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 9

Wir riechen besser<br />

als gedacht!<br />

Hunde können Verbrechern hinterherschnüffeln, Parfümprofis erkennen<br />

hingegen Hunderte von Blumendüften. Menschennasen sind gar nicht so<br />

schlecht, wie häufig angenommen.<br />

Stephan Inderbizin<br />

M<br />

enschen haben viel feinere<br />

Nasen als gemeinhin angenommen.<br />

Sie können<br />

schnuppernd Spuren verfolgen,<br />

und manche Düfte<br />

riechen sie sogar besser als Hunde und Nagetiere.<br />

Die verbreitete Meinung vom<br />

«schlechten menschlichen Geruchssinn»<br />

gehe auf einen Mythos aus dem 19. Jahrhundert<br />

zurück, schreibt der US-Forscher<br />

John McGann im Fachjournal «Science».<br />

Der Neurologe der Rutgers University<br />

in New Brunswick hat zahlreiche jüngere<br />

Studienergebnisse in einem Überblicksartikel<br />

zusammengefasst. Mit dem Ergebnis:<br />

Menschliche Nasen sind chronisch unterschätzt.<br />

Beim Menschen ist das Riechzentrum<br />

im Gehirn relativ gesehen kleiner als etwa<br />

bei Mäusen. Mit dieser Feststellung habe<br />

der französische Anatom Paul Broca im 19.<br />

Jahrhundert den Grundstein für das Vorurteil<br />

gelegt, der menschliche Geruchssinn<br />

sei unterentwickelt, schreibt McGann. Hinzu<br />

kamen entsprechende Abwertungen<br />

durch Psychologen wie Sigmund Freud.<br />

Grösse und Zahl nicht immer<br />

entscheidend<br />

Aber neue Studien weisen darauf hin,<br />

dass der sogenannte Bulbus olfactorius im<br />

Gehirn – der sogenannte Riechkolben – die<br />

Ausnahme von der Regel darstellt, dass die<br />

relative Grösse eines Hirnteils Rückschlüsse<br />

auf seine Leistungsfähigkeit zulässt. Die<br />

Zahl der Neuronen im Riechzentrum ist<br />

demnach über Speziesgrenzen hinweg relativ<br />

ähnlich, trotz erheblicher Unterschiede<br />

beim Körpergewicht.<br />

Ähnlich verhält es sich mit den Duftrezeptoren:<br />

Ihre Zahl ist beim Menschen<br />

mit knapp 400 deutlich geringer als bei<br />

Hunden (etwa 800) oder Ratten (etwa<br />

1000). Dies sage aber wenig über die Empfindlichkeit<br />

und die Unterscheidungsfähigkeit<br />

des menschlichen Geruchssinns aus,<br />

betont McGann. Wichtig dabei: Unterscheidungsvermögen<br />

könne antrainiert<br />

werden, die Sensitivität aber nicht.<br />

Der Hund gilt als Supernase.<br />

Noch zu wenig erforscht<br />

Beim Geruchssinn, lange als minderwertig<br />

betrachtet, fehle weiterhin viel Grundlagenforschung,<br />

sagen die Wissenschaftler. Das<br />

gelte auch mit Blick auf den Vergleich von<br />

Hunde- und Menschennasen. «Der Hund<br />

gilt als Supernase. Aber bislang wurden bei<br />

Hunden erst 15 Düfte daraufhin getestet, ab<br />

welchem Schwellenwert sie wahrgenommen<br />

werden. Und bei fünf dieser Düfte war<br />

der Mensch sensitiver», erklärt Geruchsforscher<br />

Hans Hatt. Die Ergebnisse der Übersichtsstudie<br />

seien für Experten nicht überraschend<br />

– für die Allgemeinheit hingegen<br />

schon. «Dahinter steckt wohl die Urangst<br />

des Menschen, dass Düfte uns instinktiv<br />

steuern», sagt der Forscher weiter. Auch er<br />

glaubt, dass die Abwertung des Geruchssinns<br />

kultursoziologische Hintergründe<br />

habe. «Düfte sind etwas Intimes, haben<br />

auch etwas mit Sexualität zu tun. Wir aber<br />

wollen uns von den Tieren unterscheiden.»<br />

Vieles bei Gerüchen laufe völlig unbewusst<br />

ab. (mit Material der SDA)<br />

ANZEIGE<br />

Modulare Weiterbildungen für Profis<br />

im Gesundheits- und Sozialbereich<br />

Tagung 06.09.<strong>2017</strong><br />

Trendthemen der Führung<br />

«Erfolgsfaktor Querdenken»<br />

Pflege & Betreuung<br />

– Langzeitpflege und -betreuung (FaGe, FaBe)<br />

– Pflege mit verschiedenen Schwerpunkten<br />

– Case Management im Gesundheitswesen<br />

– Haushelferinnen in der Spitex<br />

Alter(n) & Generationen<br />

– Altersarbeit/Praktische Gerontologie<br />

– Care Gastronomie<br />

– Gerontopsychiatrie/Demenz<br />

– Dementia Care Mapping<br />

Persönliche Beratung: Tel. + 41 (0)62 837 58 39<br />

Führung & Management<br />

– Führung kompakt<br />

– Team-, Bereichs-, Institutionsleitung<br />

– Vorbereitungskurse eidg. Berufsprüfung,<br />

eidg. höhere Fachprüfung<br />

– Qualitätsmanager in Spitex und Langzeitpflege<br />

www.careum-weiterbildung.ch<br />

_<br />

Mühlemattstrasse 42<br />

CH-5000 Aarau<br />

Tel. +41 (0)62 837 58 58<br />

info@careum-weiterbildung.ch<br />

10 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Wissenschaft Geruchssinn

Gesehen & gehört<br />

Suchen Sie den (Wieder-)Einstieg ins<br />

Berufsleben, bei dem Ihre Erfahrung im<br />

Haushalt zählt?<br />

Leben an Land ist vielleicht älter<br />

als bisher angenommen<br />

Leben an Land könnte es schon viel länger geben als bisher<br />

angenommen. Darauf weisen fossile Spuren von Mikroorganismen<br />

hin, die Forscher in 3,48 Milliarden alten Gesteinsablagerungen<br />

ehemaliger heisser Quellen entdeckt zu haben<br />

glauben.<br />

Solche Thermalquellen an Land seien damit drei Milliarden<br />

Jahre früher besiedelt gewesen als bislang bekannt,<br />

schreiben die Wissenschafter im Fachblatt «Nature Communications».<br />

Die Entdeckung sei auch relevant für die Suche<br />

nach Leben auf anderen Planeten. Auf dem Mars gebe<br />

es vergleichbare heisse Quellen, an denen möglicherweise<br />

Spuren von Leben nachweisbar sind.<br />

Die Forscher lieferten gute Belege dafür, dass es sich<br />

um ehemals terrestrische Quellen handle. Aber «neue Beweise<br />

für Leben dort liefern sie nicht; die Gas-Bläschen, die<br />

sie finden, könnten auch abiotischen Ursprungs sein», gaben<br />

die Forscher zu bedenken.<br />

Wann und wo das Leben auf der Erde entstand, ist bislang<br />

nicht genau bekannt. Kürzlich berichteten Wissenschaftler<br />

im Fachblatt «Nature», die bislang ältesten fossilen<br />

Spuren von Mikroorganismen entdeckt zu haben.<br />

Als solche hatten sie faden- und röhrenförmige Strukturen<br />

in mindestens 3,7 Milliarden Jahre altem Gestein aus<br />

dem nördlichen Kanada interpretiert. Das Gestein ging<br />

ebenfalls auf Ablagerungen von hydrothermalen Quellen<br />

zurück, allerdings von unterseeischen.<br />

Wenig Schlaf macht unbeliebt<br />

Wer wenig schläft, sieht nicht gut aus. Das kennen wohl die<br />

meisten Menschen aus eigener Erfahrung. Mangelnder<br />

Schlaf hat aber noch ganz andere «Nebenwirkungen»: Andere<br />

Menschen wollen mit Unausgeschlafenen lieber<br />

nichts zu tun haben – das zumindest ist das Ergebnis einer<br />

Studie. Vermutlich meiden sie diese unbewusst, um sich<br />

selbst zu schützen, etwa vor ansteckenden Krankheiten,<br />

berichten Wissenschaftler im Fachblatt «Open Science»<br />

der britischen Royal Society. Die Forscher baten 25 gesunde<br />

Menschen zum Fototermin – einmal nach zwei Nächten<br />

mit acht Stunden Schlaf und einmal, nachdem sie zwei<br />

Nächte hintereinander nur vier Stunden geschlafen hatten.<br />

So ein partieller Schlafmangel sei im Alltag üblicher als<br />

totaler Schlafentzug, erklären die Wissenschaftler. Sie baten<br />

danach insgesamt 122 Personen, den Gesichtsausdruck<br />

der Probanden auf den Fotos zu beurteilen. Sie sollten<br />

angeben, wie attraktiv, wie gesund und wie<br />

vertrauenswürdig sie die Porträtierten fanden und ob sie<br />

gerne mit ihnen Zeit verbringen würden.<br />

Die Auswertung zeigte, dass unausgeschlafene Menschen<br />

nicht besonders beliebt waren. Die Bewerter wollten<br />

mit ihnen deutlich weniger gern Zeit verbringen als mit den<br />

ausgeschlafenen Probanden. Müde Menschen wurden zudem<br />

als weniger attraktiv, weniger gesund und schläfrig<br />

eingeschätzt. Einzig im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit<br />

fanden die Forscher keine Unterschiede.<br />

Studie: Weltweit gut 28 000<br />

Pflanzenarten mit Heilkraft<br />

Mehr als 28 000 Pflanzenarten weltweit haben laut einer<br />

umfangreichen Untersuchung Heilkraft – allerdings ist nur<br />

ein Bruchteil von ihnen in der medizinischen Forschung bekannt.<br />

Insgesamt 28 187 Pflanzenarten auf der Erde hätten<br />

medizinischen Nutzen, teilte das renommierte britische<br />

Zentrum für botanische Forschung, Kew Gardens, am Donnerstag<br />

in London mit. Damit sei ihre Zahl im Vergleich zum<br />

Vorjahresbericht um 59 Prozent gestiegen.<br />

Von Übelkeit und Kopfschmerzen, zu Bluthochdruck<br />

und Diabetes, über Magenschmerzen und Virusinfektionen<br />

bis hin zu Depression, Parkinson und Krebs – gegen fast alle<br />

Erkrankungen gibt es pflanzliche Linderungs- und gar Heilmittel<br />

mit fast gar keinen Risiken und Nebenwirkungen.<br />

Allerdings finden nur 16 Prozent der Heilpflanzen in<br />

anerkannten medizinischen Publikationen Erwähnung,<br />

bilanzierte Kew Gardens. Dabei hätten Heilpflanzen ein<br />

«riesiges Potential» bei der Bekämpfung von Krankheiten<br />

wie Diabetes und Malaria. So zählten die beiden Pflanzenstoffe<br />

Artemisinin und Chinin «zu den wichtigsten<br />

Waffen» gegen die Infektionskrankheit Malaria, an<br />

der 2015 mehr als 400 000 Menschen starben.<br />

An der Studie «State of the World’s Plants» (Zustand<br />

der Pflanzen der Erde) beteiligten sich 128 Wissenschaftler<br />

aus zwölf Ländern. Aufgeführt werden<br />

rund 1730 Neuentdeckungen seit dem Vorjahr. Dazu<br />

zählen neun Arten einer Kletterpflanze namens Mucuna,<br />

die bei der Behandlung von Parkinson eingesetzt<br />

werden.<br />

Hoher Blutdruck nimmt bei<br />

Jugendlichen zu<br />

Ein erhöhter Blutdruck wird vor allem mit älteren Menschen<br />

in Verbindung gebracht. Zunehmend sind jedoch<br />

auch Kinder und Jugendliche betroffen. «Wir können in<br />

westlichen Ländern eine deutliche Zunahme an erhöhten<br />

Blutdruckwerten bei übergewichtigen Kindern feststellen»,<br />

sagt Robert Dalla Pozza, leitender Oberarzt<br />

der Abteilung für Kinderkardiologie am Uniklinikum<br />

München, anlässlich des Welt-Hypertonie-Tages.<br />

Zwar habe es schon immer Kinder mit einem erhöhten<br />

Blutdruck gegeben, etwa aufgrund einer Nierenerkrankung,<br />

erklärt Dalla Pozza. Seit einigen Jahren<br />

aber würden zunehmend übergewichtige Kinder<br />

wegen höherer Blutdruckwerte an Kinderkardiologen<br />

überwiesen. Um der gefährlichen Entwicklung etwas<br />

entgegenzusetzen, müssten Übergewicht und Fettsucht<br />

behandelt werden. (SDA / DPA)<br />

ANZEIGE<br />

Möchten Sie<br />

beruflich<br />

vorankommen<br />

oder im<br />

hauswirtschaftlichen<br />

Umfeld Karriere<br />

machen?<br />

Die Erfolgsaussichten im schweizerischen<br />

Arbeitsmarkt sind für Fachleute im Berufsfeld<br />

Hauswirtschaft ausgezeichnet!<br />

Durch die nachfolgenden Kurse an der Fachschule<br />

Viventa erhöhen Sie Ihre Chancen für eine<br />

vielseitige Tätigkeit im hauswirtschaftlichen Umfeld –<br />

vom gehobenen Privathaushalt bis zum Grossbetrieb<br />

einer Kindertagesstätte, Pflegeeinrichtung o.ä.<br />

Grundlagenkurs Hauswirtschaft:<br />

Fehlen Ihnen nebst praktischen Erfahrungen auch<br />

fundierte Deutsch-kenntnisse zum ersten Schritt in<br />

eine hauswirtschaftliche Tätigkeit? Dann erwerben<br />

Sie in diesem Grundkurs die notwendige Sprachkompetenz<br />

und gleichzeitig die Grundlagen der<br />

Haushaltführung. Dadurch erarbeiten Sie sich<br />

direkte Einstiegsmöglichkeiten in den<br />

schweizerischen Arbeitsmarkt.<br />

Als möglicher Karriereschritt bietet sich Ihnen der<br />

eidg. Fachausweis zur Haushaltleiter/in an.<br />

Eidgenössischer Fachausweis<br />

zur Haushaltleiter/in:<br />

In dieser Ausbildung erweitern Sie Ihr bestehendes<br />

theoretisches und praktisches Wissen über<br />

Ernährung, die Pflege von Wohnräumen und<br />

Wäsche. Ausserdem erfahren Sie Wichtiges über<br />

Personalführung und erlernen die Planung, die<br />

Organisation sowie die Kontrolle der<br />

hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. Somit<br />

ermöglichen Sie sich eine Karriere im Berufsumfeld<br />

Hauswirtschaft durch diesen eidgenössischen<br />

Fachausweis.<br />

Beginn der Kurse 22. August <strong>2017</strong><br />

Informationsveranstaltung<br />

13. <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong>, 19.00 Uhr<br />

Schulhaus Dorflinde<br />

Schwamendingerstr. 39, Zürich-Oerlikon<br />

Für Auskunft und alle weiteren Informationen<br />

Fachschule Viventa<br />

Wipkingerplatz 48<br />

8037 Zürich<br />

Tel. 044 413 50 00, E-Mail: viventa@zuerich.ch<br />

www.stadt-zuerich.ch/viventa<br />

12 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> News gesehen & Gehört

Mit Teebaumöl gegen<br />

multiresistente Keime?<br />

Krankenhauskeime – zusammengefasst unter MRSA – sind mehr als nur eine<br />

vage Bedrohung. Multiresistente Keime können tödlich sein. Und immer wieder<br />

wird behauptet, dass ätherische Öle dagegen helfen sollen. Ist dem so?<br />

Verena Malz<br />

U<br />

nter der Unter der Überschrift<br />

«Resistente Bakterien: Mediziner<br />

verlieren den Kampf<br />

gegen Killer-Keime» hat sich<br />

Spiegel Online unlängst dieses<br />

Themas angenommen: Jährlich sterben<br />

in der EU 25 000 Menschen durch Infektionen<br />

mit antibiotikaresistenten Mikroben,<br />

400 000 Menschen pro Jahr infizieren sich<br />

mit resistenten Keimen. Meistens ist in<br />

diesem Artikel die Rede von MRSA<br />

(Methicillin-resistenter Staphylococcus<br />

aureus). Bekanntlicherweise erfolgt die<br />

Ansteckung bzw. Übertragung in Pflegeinstitutionen oft im<br />

Rahmen der Behandlung von eigentlichen Routineeingriffen.<br />

Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnt bereits vor dem<br />

«post-antibiotischem Zeitalter». Alltägliche Erkrankungen<br />

wie Mandelentzündungen oder Nasennebenhöhlenentzündungen<br />

enden immer öfter tödlich. Obwohl Ärzte / Ärztinnen und<br />

Diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal in<br />

Hygiene ausgebildet sind, sind multiresistente Keime ganz offensichtlich<br />

ein grosses Problem in Krankenhäusern. Es werden<br />

seit geraumer Zeit neue Lösungsansätze gesucht und immer<br />

wieder geistert die Idee herum, dass ätherische Öle wie<br />

beispielsweise Teebaumöl Keime in Krankenhäusern und Kliniken<br />

reduzieren können. Die Studienlage zeigt ein weniger<br />

optimistisches Bild.<br />

Studien belegen keine Wirksamkeit<br />

Fall 1: <strong>2017</strong> wurde von Blackwood eine randomisiert kontrollierte<br />

Studie zur Körperwaschung mit 5 % Teebaumöl versus<br />

Standardkörperpflegemittel zur Vorbeugung einer MRSA-<br />

Besiedelung der Haut bei schwer erkrankten Erwachsenen an<br />

der der Queen´s University Belfast, Irland durchgeführt. Die<br />

Datenerhebung erfolgte im Zeitraum von Oktober 2014 bis Juli<br />

2016 auf zwei Intensivstationen (mit chirurgischen und TraumapatientInnen).<br />

An der Studie waren bis zum Ende 491 TeilnehmerInnen<br />

beteiligt. Teebaumöl 5 % wurde in der Anwendung zwar von<br />

den PatientInnen sehr gut toleriert, der Unterschied beim Prozentsatz<br />

der Wiederbesiedelung war nicht signifikant (P=0,50).<br />

Eine weitere Studie zeigte ebenfalls nicht die erhofften positiven<br />

Resultate.<br />

Fall 2: Falci führte 2015 eine Studie mit Teebaumöl<br />

durch, um den Effekt gegen Staphylococcus aureus beurteilen<br />

zu können. Es handelte sich um Wunden der unteren Extremitäten,<br />

die antibiotikaresistent waren und S. aureus enthielten.<br />

13 Reagenzgläser, die ein mikrobiologisches Nährmedium<br />

enthielten, wurden verwendet, um die minimale Hemmkonzentration<br />

zu bestimmen (MIC).<br />

Falci kommt zu dem Schluss, dass Melaleuca sp. Öl antimikrobielle<br />

Eigenschaften gegenüber Stämmen, die in Wunden<br />

der unteren Extremitäten vorkamen und gegen mehrere<br />

Antibiotika resistent waren, aufweist. Allerdings nicht in erhofftem<br />

Mass.<br />

Fall 3: Edmondson führt eine Studie über die antimikrobielle<br />

und antientzündliche Eigenschaft von Teebaumöl durch<br />

und prüfte, ob es bei MRSA eingesetzt werden kann. Die erste<br />

Frage dieser unkontrollierten Pilotstudie war, ob Teebaumöllösung,<br />

MRSA von akuten und chronischen Wunden unterschiedlicher<br />

Ätiologie dekolonisiert. Die zweite Frage war, ob<br />

Teebaumöl die Wundheilung beeinflusst.<br />

Die Wunden der Studienteilnehmer wurden mit einer<br />

Wasser-Teebaumöl-Mischung (3,3 %) zu jedem Verbandwechsel<br />

gespült. Kein Teilnehmer war nach der Anwendung<br />

MRSA-negativ.<br />

In dieser Studie von Edmondson konnte also nicht nachgewiesen<br />

werden, dass MRSA aus den Wunden dekolonisiert<br />

wird. Teebaumöl hemmt nicht die Heilung, die Mehrheit der<br />

Wunden war nach der Behandlung in der Grösse reduziert.<br />

Quellen: Blackwood/Thompson/McMullan et al, <strong>2017</strong>, S. 1193-1198<br />

Falci/Teixeira/Chagas et al, 2015, S. 401-406, Edmondson et al, 2011<br />

ANZEIGE<br />

Serata, Stiftung für das Alter ist Betreiberin eines modernen<br />

Alterszentrums mit 100 Pflege- und Betreuungsplätzen, 75<br />

Appartements für betreutes und 61 Appartements für selbständiges<br />

Wohnen und einer dezentralen Pflegewohngruppe mit<br />

10 Zimmern. Ein öffentliches Restaurant mit 110 Plätzen, sowie<br />

diversen Bankett- und Seminarmöglichkeiten runden das<br />

Angebot ab.<br />

Wir suchen für die Betreuung und Pflege unserer Bewohnerinnen<br />

und Bewohner im Serata für die beschützte Demenz-Abteilung<br />

und für die Abteilung der Langzeitpflege mit internem Spitex-<br />

Auftrag für den Tagdienst per sofort oder nach Vereinbarung<br />

dipl. Pflegefachpersonen, 80-100 %, (m/w)<br />

Ihre Hauptaufgaben:<br />

• Sicherstellung einer fachgerechten und auf die Bedürfnisse<br />

unserer Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmte Pflege<br />

und Betreuung<br />

• Koordination und Planung der Pflege anvertrauter<br />

Bewohnerinnen und Bewohner nach dem Konzept der<br />

Bezugspflege<br />

• Erfassung und Dokumentierung der Pflegeleistungen als<br />

RAI-NH MDS-Koordinator/In<br />

• Übernahme der Tagesverantwortung<br />

Unsere Anforderungen:<br />

• Ausbildung als Pflegefachkraft , vorzugsweise mit Abschluss HF<br />

oder vergleichbares Diplom<br />

• Berufserfahrung in der Langzeitpflege<br />

• Erfahrung als RAI-NH MDS-Koordinator/In<br />

• Ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft, hohes<br />

Verantwortungsbewusstsein, wertschätzende Haltung,<br />

Zuverlässigkeit, Flexibilität und Selbständigkeit<br />

• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie PC-Anwenderkentnisse<br />

Unser Angebot:<br />

• Modernes und innovatives Arbeitsumfeld<br />

• Eine anspruchsvolle, interessante und vielseitige Tätigkeit<br />

• Arbeit mit hoher Eigenverantwortung<br />

• Internes Fort- und Weiterbildungsangebot<br />

Möchten Sie Teil eines Teams werden, das dynamisch, motiviert<br />

und lösungsorientiert die zukünftigen Aufgaben zum Wohle<br />

unserer Bewohnerinnen und Bewohner bewältigt? Dann freuen<br />

wir uns auf Ihre Bewerbung. Für fachbezogene Auskünfte<br />

wenden Sie sich an Herrn Ernst Grossenbacher, Leiter Pflege und<br />

Betreuung, Telefon 044 723 71 05. Ihre vollständigen<br />

Bewerbungsunterlagen mit Foto senden Sie an:<br />

Serata, Stiftung für das Alter, Gisela Seiler, Personaldienst<br />

Tischenloostrasse 55, 8800 Thalwil, gisela.seiler@serata.ch, www.serata.ch<br />

14 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Multiresistente Erreger Neue Erkenntnisse

Auf dem Weg zur Heilung<br />

der Schuppenflechte<br />

Eine neue Generation von Medikamenten hat die Behandlung der Schuppenflechte<br />

revolutioniert. Sie greifen in die Kommunikation der Immunzellen ein<br />

und stoppen so die überschiessende Entzündungsreaktion.<br />

Dr. Ingo Haase<br />

16 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Schuppenflechte<br />

S<br />

eit Tausenden von Jahren<br />

kennt man diese Krankheit:<br />

Schuppenflechte oder Psoriasis.<br />

Ebenso lange sind Forscher<br />

auf der Suche nach ihrer<br />

Ursache. In der Antike ging man<br />

möglicherweise von einer Infektionserkrankung<br />

aus, denn «Psora» bedeutet so<br />

viel wie «Krätze». Erst um 1800 trennte<br />

der englische Arzt in der Systematik der<br />

Hautkrankheiten die Psoriasis von den<br />

infektiösen Erkrankungen ab.<br />

Heute wissen wir, dass es sich hierbei<br />

um zwei völlig verschiedene Krankheitsbilder<br />

handelt: Krätze ist eine durch Parasiten<br />

hervorgerufene Hautkrankheit; hingegen<br />

ist Psoriasis die Folge einer fehlerhaften<br />

Aktivierung des Immunsystems.<br />

Die Geschichte kennt zahllose Versuche,<br />

Psoriasis mit Medikamenten oder physikalischen<br />

Therapieverfahren zu heilen.<br />

Stark giftige Substanzen wie Arsen (Fowlersche<br />

Lösung, Salvarsan, Ellpsoral II),<br />

Quecksilber (Kalomel, Rochard’sche Salbe)<br />

oder Schwefel (Psorosulf) wurden äusserlich<br />

und innerlich zur Behandlung eingesetzt.<br />

Später kam eine äusserliche Behandlung<br />

mit Teer in Verbindung mit ultraviolettem<br />

Licht hinzu. Diese Therapiemethoden<br />

waren mit starken Nebenwirkungen<br />

behaftet; ihr Erfolg in der Behandlung der<br />

Psoriasis war begrenzt.<br />

Forschung ermöglicht gezielte<br />

Entwicklung neuer Therapieverfahren<br />

In den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts<br />

wurde der Beweis erbracht, dass Zellen des<br />

Immunsystems an der Entstehung der Psoriasis<br />

beteiligt sind. In der Folge entwickelte<br />

man Medikamente, die bestimmte Immunzellen<br />

(Lymphozyten) inaktivieren<br />

konnten (Alefacept, Efalizumab). Dies waren<br />

die ersten Medikamente, die gezielt gegen<br />

die Schuppenflechte entwickelt wurden.<br />

Die blosse Inaktivierung von Lymphozyten<br />

durch diese Medikamente war aber<br />

nur wenig wirksam. Hinzu kamen einzelne<br />

Fälle ernsthafter Nebenwirkungen, so dass<br />

diese Methode für die Behandlung der Psoriasis<br />

kaum noch eingesetzt werden.<br />

Die Forschung zur Entwicklung neuer<br />

Therapien speziell gegen die Psoriasis<br />

führte zu der Erkenntnis, dass die Entzündung<br />

bei Psoriasis erst durch das Zusammenwirken<br />

verschiedener Zellen der Haut<br />

entsteht. Dies sind Immunzellen im Unterhautgewebe<br />

(Dendritische Zellen), Immunzellen<br />

des Blutes (Lymphozyten) und die<br />

Zellen der Oberhaut (Keratinozyten). Des-<br />

ANZEIGE<br />

MoliCare Inkontinenzlösungen<br />

Sparen Sie Zeit und Kosten<br />

Bei IVF HARTMANN liegt die Priorität auf der engen Zusammenarbeit mit den Anwendern von<br />

Inkontinenzprodukten. Wir bieten ein modernes Sortiment und ganzheitliche Lösungen für eine<br />

verantwortungsvolle Pflege.<br />

Lassen Sie sich überzeugen – wir beraten Sie gerne vor Ort.<br />

IVF HARTMANN AG – Ihre Bedürfnisse, unser Anspruch.<br />

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info<br />

halb ist die Inaktivierung nur einer Gruppe<br />

von Immunzellen nicht ausreichend.<br />

Diese Zellen müssen normalerweise<br />

miteinander kommunizieren, damit die Haut<br />

wichtige Reparatur- und Abwehrvorgänge<br />

ausführen kann. Psoriasis ist die Folge einer<br />

fehlerhaften Aktivierung solcher Reparaturund<br />

Abwehrvorgänge. Neue Strategien zur<br />

Psoriasis entsteht durch<br />

das Zusammenwirken<br />

verschiedener Zellen in<br />

der Haut.<br />

Behandlung zielen deshalb darauf, die Kommunikation<br />

zwischen den beteiligten Zellen<br />

zu unterbinden, damit die fehlerhafte Aktivierung<br />

rückgängig gemacht werden kann.<br />

Zielgerichteter Eingriff in die<br />

Kommunikationswege der<br />

Immunzellen<br />

Um miteinander Informationen auszutauschen,<br />

produzieren die Zellen des Körpers<br />

bestimmte Botenstoffe (Interleukine) und<br />

geben sie an die Zellen der Umgebung ab.<br />

Forschungsergebnisse haben gezeigt,<br />

dass für die Entstehung der Entzündung, die<br />

die Grundlage der Schuppenflechte bildet,<br />

bestimmte Interleukine eine grosse Bedeutung<br />

haben: Interleukin 23 (IL-23), Interleukin<br />

17 (IL-17) und das Entzündungshormon<br />

Tumor Nekrose Faktor (TNF).<br />

Die neuesten Medikamente gegen die<br />

Schuppenflechte, Biologics genannt, sind<br />

körperverwandte Antikörper oder andere<br />

Eiweissmoleküle. Sie legen die Kommunikation<br />

zwischen verschiedenen Immunzellen<br />

lahm, indem sie genau diese Interleukine<br />

und Entzündungsstoffe sehr gezielt<br />

neutralisieren. Auf diese Weise wird die<br />

fehlerhafte Aktivierung der Reparatur- und<br />

Abwehrprozesse in der Psoriasishaut rückgängig<br />

gemacht und die Hautveränderungen<br />

können abheilen.<br />

Unterdrückung der Symptome<br />

oder Heilung?<br />

Die Vorteile des gezielten Eingriffs in die<br />

Kommunikation der Abwehrzellen sind<br />

offensichtlich: Die neuen Biologics sind ➔<br />

«Unser Antrieb:<br />

die Lebensqualität<br />

bei Inkontinenz<br />

weiter verbessern.»<br />

XXX XXX <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 17

Musik lindert Schmerzen<br />

Oberhaut<br />

(Epidermis)<br />

Keratinozyten<br />

Musik zur Behandlung von chronischen Schmerzen wurde bisher offenbar unterschätzt.<br />

Studien zeigen, dass die Klänge einen heilsamen Hormon-Cocktail im<br />

Körper freisetzen<br />

Stephan Inderbizin<br />

Lederhaut<br />

(Dermis)<br />

Dendritische<br />

Zellen<br />

äusserst effektiv und sehr gut verträglich.<br />

Sie haben deutlich weniger Nebenwirkungen<br />

als frühere Medikamente, die das Immunsystem<br />

generell unterdrückten. Anfängliche<br />

Befürchtungen, dass es zu einer<br />

starken Zunahme schwerer Infektionen<br />

bei den Behandelten kommen würde, haben<br />

sich nicht bestätigt.<br />

Deshalb sind Biologics für die Langzeitbehandlung<br />

von Menschen mit Schuppenflechte<br />

geeignet. Die effektive Unterdrückung<br />

der Entzündung an der Haut<br />

bewirkt sogar, dass Begleiterkrankungen<br />

der schweren Psoriasis, wie die Verkalkung<br />

der Herzkranzgefässe, langfristig verbessert<br />

werden. Bei der schweren Psoriasis<br />

hilft die Behandlung also nicht nur der<br />

Haut, sondern dem gesamten Organismus.<br />

Doch können die neuen und sehr teuren<br />

Biologics die Schuppenflechte auch<br />

heilen? Eine vollständige Heilung erscheint<br />

unwahrscheinlich. Die Veranlagung,<br />

Psoriasis zu bekommen, ist genetisch<br />

festgelegt. Dies kann nicht durch<br />

Anti- TNF:<br />

Infliximab, Adalimumab,<br />

Etanercept<br />

Anti- IL-23:<br />

Ustekinumab<br />

Neue Medikamente gegen Schuppenflechte und wo sie in die Kommunikation der Hautzellen eingreifen.<br />

Medikamente geändert werden. Eine<br />

schlüssige Antwort ist jedoch derzeit noch<br />

nicht möglich. Bei kurzer Behandlungsdauer<br />

scheinen Biologics lediglich die<br />

Symptome der Psoriasis zu unterdrücken.<br />

Nach Absetzen der Medikamente kommt<br />

die Erkrankung in den meisten Fällen<br />

Nach Absetzen der<br />

Medikamente kommt die<br />

Erkrankung in den meisten<br />

Fällen zurück.<br />

über kurz oder lang zurück. Doch wenig<br />

ist bisher über die Auswirkungen einer<br />

Langzeitbehandlung bekannt. Ob es gelingen<br />

kann, den Körper durch eine mehrjährige<br />

Unterdrückung der Psoriasis die<br />

Krankheit quasi «vergessen» zu lassen,<br />

werden Untersuchungen der kommenden<br />

Jahre zeigen.<br />

Anti- IL-17:<br />

Secukinumab,<br />

Ixekizumab<br />

Lymphozyten<br />

Dr. Ingo Haase ist als Hautarzt in der<br />

Gemeinschaftspraxis «Hautspezialisten<br />

am Glattpark» in Opfikon tätig. Er<br />

ist ausserordentlicher Professor für<br />

Dermatologie und Venerologie an der<br />

Universität Köln. 2014 kam er als<br />

Praxisnachfolger in die Schweiz. Spezialgebiete<br />

sind die Behandlung entzündlicher<br />

und Sonnenlicht-induzierter<br />

Hautveränderungen.<br />

www.hautspezialisten.ch<br />

Dr. Ingo<br />

Haase<br />

M<br />

ediziner auf der Jahrestagung<br />

der Österreichischen<br />

Schmerzgesellschaft<br />

(ÖSG) in Zell am See berichten<br />

von einer schmerzlindernden<br />

Wirkung von Musik. «Musik<br />

entspannt und verbessert die Stimmung»,<br />

sagte Günther Bernatzky, Dozent an der<br />

Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität<br />

Salzburg und Tagungs-Präsident.<br />

«Dabei werden auch eine ganze Reihe körpereigener<br />

Hormone aktiviert.» So sorgen<br />

schon ein paar Takte harmonischer Musik<br />

für die vermehrte Ausschüttung der<br />

Glückshormone Serotonin und Dopamin.<br />

Diese Behandlung war schon in der<br />

Antike bekannt. So liess etwa König Saul<br />

gerne den Harfenspieler David zur Linderung<br />

seiner Schwermut herbeirufen. Auch<br />

in der griechischen Medizin setzten Ärzte<br />

Heilgesänge ein, um Leiden zu mildern.<br />

Was damals aus reiner Intuition geschah,<br />

lässt sich mittlerweile wissenschaftlich gut<br />

belegen: «Zwar wissen wir noch nicht genau,<br />

auf welchen Wegen Musik im Einzelnen<br />

wirksam wird, dennoch zeigen viele<br />

neue Studien, dass bereits das selektive Hören<br />

von bestimmter standardisierter Musik<br />

sowohl bei akuten als auch bei chronischen<br />

Schmerzen oder bei Stress eine deutliche<br />

Verbesserung bringt», erklärte Bernatzky.<br />

50 Prozent Schmerzreduktion<br />

Wie wirksam ein paar Takte Musik sein<br />

können, zeigte sich etwa in einer Studie mit<br />

65 Patienten, die an schmerzhaften Wirbelsäulensyndromen<br />

litten. Alle wurden zwar<br />

mit den gleichen Medikamenten und einer<br />

standardisierten Physiotherapie behandelt,<br />

die Hälfte der Patienten bekam aber zusätzlich<br />

einen CD-Spieler und Kopfhörer<br />

ausgehändigt. Damit hörten sie täglich 25<br />

Minuten Musik und eine vorangestellte<br />

Entspannungsanleitung.<br />

Nach drei Wochen waren die Unterschiede<br />

signifikant: Während die Schmerzen<br />

in der Musik-Gruppe durchschnittlich<br />

um 50 Prozent reduziert werden konnten,<br />

war in der Kontrollgruppe ein Rückgang<br />

von nur zehn Prozent messbar.<br />

Eine andere Arbeit zeigte, dass bei<br />

Patienten, die am Tag vor sowie rund um<br />

eine Operation Musik und Entspannungsanleitung<br />

hörten, der Verbrauch von<br />

Schmerzmitteln um 54 Prozent und jener<br />

an Schlafmitteln um 63,6 Prozent sank.<br />

Lady Gaga wirkt stimmungsaufhellend<br />

Welche Art von Musik diese heilsame<br />

Wirkung entfaltet, hängt zwar auch von<br />

individuellen Vorlieben ab – dennoch<br />

gibt es verallgemeinerbare Muster. Klassische<br />

Musik wirkt auf viele Menschen<br />

beruhigend, Rock und Pop hingegen haben<br />

einen anregenden Effekt und mildern<br />

die Wirkung der klassischen «Immunkiller»<br />

wie Stress oder Müdigkeit.<br />

Lady Gagas Single «Alejandro» oder der<br />

U2-Hit «Beautiful Day» haben eine<br />

stimmungsaufhellende und leistungssteigernde<br />

Wirkung.<br />

Die wissenschaftliche Erklärung dafür<br />

liegt im Tempo der Lieder: «Normale<br />

Körperfunktionen laufen bei 72 Herzschlägen<br />

pro Minute ab. Bei einem Tempo von<br />

mehr als 72 Beats per Minute wirkt Musik<br />

aufputschend, bei weniger wirkt Musik dagegen<br />

beruhigend», erklärt Bernatzky.<br />

18 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Forschung Schuppenflechte<br />

Forschung Schmerztherapie <strong>Juni</strong> <strong>2017</strong> ALTA VISTA 19

Kommen bald Organe aus<br />

dem 3D-Drucker?<br />

Noch klingt es wie Science Fiction, wenn Mediziner von Ersatzorgangen<br />

aus dem Drucker sprechen. Tatsächlich ist eine Leber aus dem Drucker noch<br />

ein ferner Traum. Andere Körperteile aber werden längst verbaut.<br />

Doreen Fiedler<br />

20 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Technik Neue Technologie<br />

M<br />

it rasanter Geschwindigkeit<br />

hat sich der 3D-Druck in<br />

der Medizin ausgebreitet.<br />

Hörgeräte und Zahnkronen<br />

stammen vielfach längst<br />

aus Druckmaschinen, auch für chirurgische<br />

Einmal-Instrumente sowie zur Herstellung<br />

von Modellen für das Proben eines Eingriffs<br />

wird die Technik verwendet. Selbst für Tabletten:<br />

Weil Epileptiker Pillen nicht schlucken<br />

können, wird eine sehr poröse Struktur<br />

im Drucker fabriziert, die bei Kontakt mit<br />

Flüssigkeit im Mund zerfällt.<br />

28 Prozent der Unternehmen aus der<br />

Medizintechnik und Pharmazie hätten<br />

schon Erfahrung mit 3D-Druck gesammelt,<br />

ermittelte die Unternehmensberatung<br />

Ernst & Young bei einer Umfrage in zwölf<br />

vor allem westlichen Ländern. Bei den<br />

Hörgeräten sei nahezu der ganze Markt<br />

umgestiegen, sagt Ernst & Young-Managerin<br />

Stefana Karevska. Dabei nutze die Medizintechnik<br />

das junge Verfahren häufiger<br />

als andere Branchen. Tendenz aber überall:<br />

steigend.<br />

Drucken statt verpflanzen<br />

«Das ist faszinierend», sagt Bilal Al-<br />

Nawas, leitender Oberarzt der Klinik für<br />

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der<br />

Unimedizin Mainz. «Die Chirurgen brauchen<br />

den 3D-Druck und die Patienten wünschen<br />

ihn. Dass wir von irgendwo im Körper<br />

ein Stück Knochen oder ein Stück<br />

Gefäss rausnehmen und das Teil irgendwo<br />

anders wieder einbauen – das kann nicht<br />

die Zukunft sein», sagt er.<br />

Als Pionier ist auch die Firma Eos<br />

aus der Nähe von München im boomenden<br />

Business mit dabei. Eos ist führender Anbieter<br />

im industriellen 3D-Druck von Metallen<br />

und Kunststoffen, die als Pulverwerkstoff<br />

vorliegen.<br />

Einer ihrer Drucker könne pro Tag 400<br />

individuelle Zahnkronen herstellen – zu einem<br />

Zehntel des Preises der konventionellen<br />

Fertigung, sagte Martin Bullemer, Experte<br />

für die Additive Fertigung im Medizin- und<br />

Dentalbereich bei Eos. «Im gesamten Orthopädie-Bereich<br />

geht es vorwärts.»<br />

Gedruckter Gefässersatz<br />

Was hingegen bisher nicht aus dem Drucker<br />

kommt, sind Schrauben – das können<br />

Drehmaschinen schneller. Auch gefräst<br />

und gegossen wird weiter. Die Forscher<br />

stürzten sich momentan lieber auf Gefässe,<br />

sagt Al-Nawas. In Tierversuchen habe man<br />

sie schon erfolgreich als Ersatz eingebaut.<br />

«Gefässe sind der erste Schritt. Wenn das<br />

klappt, dann kann man sich auch vieles andere<br />

vorstellen.» Leber und Schilddrüse<br />

ANZEIGE<br />

Hier will<br />

ich arbeiten<br />

Unser attraktives Stellenangebot finden Sie unter:<br />

www.karriere.tertianum.ch<br />

seien sehr interessant – aber auch noch sehr<br />

weit weg von der Anwendung.<br />

Beim 3D-Druck werden Werkstoffe<br />

wie Titan, Kunststoff oder Keramik mit<br />

Hilfe von Lasern oder Infrarotlicht Schicht<br />

für Schicht verschmolzen. Da die Schichten<br />

nur hundertstel Millimeter dick sind,<br />

ist das Verfahren äusserst präzise. Auch<br />

komplizierte Wabenstrukturen sind möglich,<br />

die durch Bohren oder Spritzen nicht<br />

herstellbar wären. Der Bauplan ist individuell<br />

– und wird etwa nach einem Scan aus<br />

dem Computertomographen entworfen.<br />

Chirurgen wie Al-Nawas würden gerne<br />

etwas anderes verbauen als Metall, wenn<br />

sie zum Beispiel nach einem Pferdetritt ein<br />

Gesicht rekonstruieren. «Wir wollen am<br />

liebsten ein Material, das vom Körper zu<br />

Knochen umgebaut wird, wie etwa Magnesium.<br />

Oder zumindest ein Material, das knochenähnlicher<br />

ist», sagt er. Daran tüftelt er<br />

zusammen mit Materialforschern der Uni<br />

Darmstadt und der Unimedizin Mainz.<br />

Eierstöcke, Knorpel und Muskeln<br />

Forscher der Northwestern University in<br />

Chicago haben im 3D-Druck schon funktionsfähige<br />

Eierstöcke von Mäusen produziert.<br />

Nach der Transplantation entwickelten<br />

die weiblichen Tiere ohne jegliche<br />

weitere Behandlung Eizellen, die auf natürliche<br />

Weise befruchtet wurden, wie das<br />

Team vor wenigen Tagen im Fachblatt «Nature<br />

Communications» berichtete.<br />

Im vergangenen Jahr hatten US-Forscher<br />

gezeigt, dass Knorpel und Muskelstücke<br />

aus dem Drucker anwachsen und<br />

sich dort Blutgefässe und Nervenverbindungen<br />

bilden. Das ist einer der ganz grossen<br />

Knackpunkte der 3D-Teile.<br />

Dabei sind die gedruckten Individual-<br />

Stücke keineswegs nur etwas für Menschen<br />

in den reicheren Ländern. Eine Untersuchung<br />

mit 19 Patienten mit Unterschenkelamputationen<br />

in Togo, Madagaskar und<br />

Syrien zeige, dass mit einem leichten<br />

3D-Scanner eine digitale Form der Gliedmasse<br />

erstellt werden könne, erklärte die<br />

Hilfsorganisation Handicap International.<br />

Anschliessend sei mit einem 3D-Drucker<br />

eine massgeschneiderte Fassung hergestellt<br />

worden. Das eröffne neue Möglichkeiten<br />

gerade in entlegenen Gebieten und Konfliktzonen.<br />

(mit Material der Agenturen)<br />

Suchen Sie einen Nebenerwerb auf<br />

selbständiger Basis?<br />

Dann sind Sie<br />

bei uns absolut richtig!<br />

seriöse Schulung ■<br />

freie Zeiteinteilung ■<br />

keine eigene Finanzierung ■<br />

kein Umsatzdruck ■<br />

keine teure Lagerhaltung ■<br />

kompetente Unterstützung ■<br />

optimale Warenverfügbarkeit ■<br />

gute Verdienstmöglichkeiten ■<br />

Nähere Informationen unter<br />

www.joergkressig.ch<br />

KOSMETIKBERATERIN<br />

IM NEBENJOB

Alterspsychiatrie in der<br />

Praxis und im Pflegeheim<br />

Die Zahl hochbetagter Menschen, die gleichzeitig unter psychischen Störungen<br />

leiden, wird in den kommenden Jahren stark zunehmen. Eine alterspsychiatrische<br />

Diagnostik und Behandlung bietet einen grossen Mehrwert für die Lebensqualität.<br />

Dr. Ulrich Erlinger<br />

I<br />

n der alterspsychiatrischen Praxis stellen sich vor allem<br />

Patienten mit Depression mit den verschiedensten Kofaktoren<br />

vor, zum Beispiel nach Verlusterlebnissen, bei und<br />

nach schweren Erkrankungen wie Schlaganfall und<br />

Herzinsuffizienz, chronischen Schmerzen oder nach einem<br />

Sturz. Häufig entsteht die Depression auch bei der Pflege<br />

demenzkranker Angehöriger. Einsamkeit, alte, unbewältigte<br />

Konflikte oder Sorgen vor einem Umzug in eine altersgerechtere<br />

Umgebung sind ebenfalls häufige Begleit- und Risikofaktoren.<br />

Nicht selten liegt ein zusätzlicher Medikamenten- und<br />

Alkoholmissbrauch vor. Die häufigsten psychiatrischen Hauptdiagnosen<br />

bei den alterspsychiatrischen Patienten im Pflegeheim<br />

sind Demenz, Delir, schwere Verhaltensauffälligkeiten<br />

bei fortgeschrittener Demenz (BPSD), aber auch Depression<br />

sowie Sucht bzw. Medikamentenmissbrauch.<br />

Fast alle hochbetagten Patienten zeigen die im Alter typische<br />

Polymorbidität, welche zumeist mit einer Polypharmazie<br />

verbunden ist. Dementsprechend entfällt ein grosser Teil des<br />

Aufwandes bei einer ambulanten Neuaufnahme oder einem<br />

alterspsychiatrischen Konsiliums im Pflegeheim auf die Erfassung<br />

aller Diagnosen, der damit verbundenen Befunde und der<br />

Medikation. Die Würdigung eines möglichst aktuellen EKG,<br />

relevanter Laborbefunde sowie eine gründliche Systemanamnese,<br />

ein körperlicher Befund und die Erfassung der Funktionalität<br />

(ADL, IADL) sind ebenfalls Teil des Assessments. Ein<br />

ungünstiges Medikament gegen Depression bei Herzkrankheit,<br />

die fehlende Berücksichtigung von Schmerzen, einer<br />

Blutarmut oder chronischer Atemnot bei der Depressionsbehandlung,<br />

das Übersehen eines Harnverhaltes bei der Behandlung<br />

von Agitiertheit eines Patienten mit schwerer Demenz<br />

oder die fehlende Sicht auf die Sturzgefährdung bei der Behandlung<br />

mit Psychopharmaka sind Beispiele für Interventionen,<br />

die dem Patienten mehr schaden als nützen können. Diese<br />

Beispiele verdeutlichen, warum es so wichtig ist, die psychischen<br />

Symptome des Patienten in einen medizinischen Gesamtzusammenhang<br />

zu setzen, wofür zusätzlich die Erfragung<br />

und Untersuchung der Funktionalität wichtig ist. Wenn die<br />

Patienten in der alterspsychiatrischen Praxis keinen Hausarzt<br />

haben, möchten sich viele Patienten wegen der verschiedenen<br />

chronischen Begleiterkrankungen nicht in einer der Walk-In-<br />

Praxen vorstellen, sondern begrüssen das Management dieser<br />

allgemeinmedizinischen Erkrankungen im Rahmen der psychiatrischen<br />

Behandlung. Eine Praxisinfrastruktur, die Blutentnahmen,<br />

die Ableitung eines EKG, körperliche Untersuchungen<br />

einschliesslich die der Funktionalität sowie das<br />

schnelle Versenden von Überweisungen ermöglicht, ist für<br />

diese Seite der alterspsychiatrischen Arbeit von Vorteil.<br />

Der Alterspsychiater als Heimarzt<br />

Bei der Arbeit als Heimarzt gehört neben der Diagnostik und<br />

Behandlung von psychischen Störungen unter anderem der<br />

Umgang mit strukturellen Herzerkrankungen, mit entgleistem<br />

Bluthochdruck und Blutzucker, chronischen Lungenerkrankungen<br />

und Infektionen der Harn- und Luftwege sowie<br />

Schmerzbehandlung zum klinischen Alltag. Diese anspruchsvolle<br />

Aufgabe sollten Psychiater, wenn sie denn als Heimarzt<br />

tätig sind, auch abhängig von ihrer Vorerfahrung in möglichst<br />

engem Austausch mit den an der Behandlung ebenfalls<br />

beteiligten Internisten angehen, wobei ein Tandem aus ➔<br />

ANZEIGE<br />

Die individuellen Wohn- und Betreuungsangebote von<br />

Senevita schenken Lebensqualität im Alter. Wir sind ein<br />

privates Dienstleistungsunternehmen, erfolgreich in der<br />

Betriebsführung von Seniorenresidenzen, Alters- und<br />

Pflegezentren sowie betreuten Wohnanlagen.<br />

Die Senevita-Familie wächst – und zählt mittlerweile über<br />

1700 Mitarbeitende in der ganzen Deutschschweiz. Zur<br />

Verstärkung unserer motivierten Teams suchen wir ab<br />

sofort initiative Persönlichkeiten als<br />

Dipl. Pflegefachpersonen<br />

50 – 100%<br />

In unseren gleichermassen modernen wie behaglichen<br />

Häusern wollen wir älteren Menschen ein selbstbestimmtes<br />

Leben in Sicherheit und Würde bieten. Dieses Ziel ist<br />

nur mit motivierten Mitarbeitenden erreichbar, die unsere<br />

Bewohnerinnen und Bewohner mit Freude begleiten,<br />

betreuen und einfühlsam pflegen. Wir sind bestrebt, Ihnen<br />

dafür optimale Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn<br />

nur wer gerne zur Arbeit kommt, macht diese auch gut.<br />

Detaillierte Informationen zu den vakanten Stellen an<br />

diversen Standorten finden Sie auf unserer Webseite<br />

www.senevita.ch.<br />

Unsere Betriebe befinden sich in den Kantonen Aargau,<br />

Basel, Bern, Freiburg, Luzern, Solothurn und Zürich.<br />

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit dem Hinweis<br />

«Altavista».<br />

Senevita AG<br />

Worbstrasse 46 | Postfach 345 | CH-3074 Muri b. Bern<br />

Tel. 031 960 99 99 | kontakt@senevita.ch | www.senevita.ch<br />

22 ALTA VISTA JUNI <strong>2017</strong> Fokus Alterspsychiatrie

Prävention und Behandlung von<br />

Migräne mit Nervenstimulation<br />

Rund eine Million Menschen in der Schweiz leiden unter Migräne. Durch ein neues<br />

Therapieverfahren, bei dem der Hirnnerv Trigeminus stimuliert wird, lässt sich Migräne<br />

ohne den Einsatz von Medikamenten reduzieren oder lindern.<br />

Publireportage<br />

Die Zusammenarbeit medizinischer Fachbereiche muss gut koordiniert werden.<br />

Alterspsychiater und Geriater wohl die<br />

fachliche Kombination ist, von der der<br />

hochbetagte Patient am meisten profitiert<br />

(Erlinger & Bergmann, <strong>2017</strong>). Im<br />

Behandlungsteam, das mit der spezialisierten<br />

Pflege im Pflegeheim zusammenarbeitet,<br />

ist neben der Medizin idealerweise<br />

auch die Gerontopsychologie und oder<br />

Neuropsychologie, ressourcenorientierte<br />

Aktivierungstherapie, altersspezialisierte<br />

Physiotherapie und Seelsorge vertreten.<br />

Empfehlenswert ist die Verankerung aller<br />

Assessments im elektronischen Dokumentationssystem<br />

der möglichst in das Heim<br />

integrierten Arztpraxis, wobei ein Abgleich<br />

der Informationen der verschiedenen<br />

Berufsgruppen empfehlenswert ist.<br />

Eine Fragmentierung der medizinischen<br />

Informationen über den einzelnen Patienten,<br />

wie sie häufig vorliegt, sollte überwunden<br />

werden. Als Beispiel soll hier die Physiotherapie<br />

dienen, von der der hochbetagte<br />

und polymorbide Patient noch mehr profitiert,<br />

wenn die Physiotherapeutin über die<br />

kognitiven Defizite des Patienten informiert<br />

ist und bei der Behandlung darauf<br />

Rücksicht nehmen kann.<br />

Psyche und Körpergesundheit<br />

wichtig für Lebensqualität<br />

Die Lebensqualität und damit auch das<br />

seelische Wohlbefinden im höheren Alter<br />

hängen zum grossen Teil von körperlichen<br />

Parametern ab. Am Beispiel der Depression<br />

nach Herzinfarkt wird deutlich, dass<br />

einerseits die Schwere der strukturellen<br />

Herzerkrankung mit den daraus resultierenden<br />

Einbussen an Leistungsfähigkeit<br />

und damit auch die Resultate der kardiologischen<br />

Behandlung das Risiko der Entstehung<br />

einer Depression massgeblich beeinflussen,<br />

und andererseits eine eventuell<br />

auftretende Depression die Überlebenschancen<br />

nach einem Herzinfarkt senkt.<br />

Bei Delirien, Verhaltensauffälligkeiten und<br />

psychischen Leiden bei Demenz, Erkrankungen<br />

und Syndromen, die der Alterspsychiater<br />

vor allem im Heim behandelt, ist<br />

immer die Prüfung und allfällige Behandlung<br />

typischer Auslöser angezeigt. Solche<br />

Auslöser können eine akute somatische Erkrankung,<br />

eine Verschlimmerung einer<br />

chronischen Erkrankung oder eine neu aufgetretene<br />

funktionelle Einschränkung sein.<br />

Um die Wechselwirkungen zwischen körperlichen<br />

und seelischen Leiden für eine<br />

Behandlung und den Erhalt oder die Verbesserung<br />

der Lebensqualität polymorbider<br />

und betagter Patienten nutzen zu können,<br />

ist es deshalb sinnvoll, geriatrische<br />

und alterspsychiatrische Standards zu<br />

kombinieren, wie oben bereits beschrieben.<br />

Sowohl in der Praxis als auch im Pflegeheim<br />

sollten diese altersmedizinischen As-<br />

sessments und Behandlungen auch im<br />

Rahmen alterspsychiatrischer Behandlungen<br />

durchgeführt oder berücksichtigt werden,<br />

wenn sie bereits vorliegen.<br />

Dr. med. U.<br />

Erlinger<br />

Herr Dr. med. U. Erlinger M.P.H. ist Inhaber<br />

einer Praxis für Alterspsychiatrie<br />

mit Standorten an der Beckenhofstrasse 6,<br />

8006 Zürich (Partner in der Psychiatrischen<br />

Praxisgemeinschaft Zürich) und<br />

im Pflegezentrum Gorwiden, 8057 Zürich.<br />

Er ist spezialisiert auf die Behandlung<br />

von mehr- und vielfach erkrankten, polymorbiden,<br />

Patienten, die auch unter<br />

psychischen Symptomen leiden. Herr<br />

Dr. med. U. Erlinger verfügt über langjährige<br />

Berufserfahrung als Leitender<br />

Arzt im Stadtärztlichen Dienst Zürich<br />