Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...

Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...

Mitteilungen DMG 03 / 04 2005 - Deutsche Meteorologische ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

sichern. So musste er sich im Alter von 40 Jahren<br />

entscheiden, in welcher dieser Wissenschaften er<br />

künftig etwas leisten wollte. Er entschied sich für die<br />

Meteorologie und ging 1885 an die Friedrich-Universität<br />

Halle-Wittenberg, um dort mit einer Arbeit über<br />

„die Gewitter in Mitteldeutschland“ als Dr. phil. zu<br />

promovieren und anschließend mit einer Studie über<br />

„die Nachtfröste im Mai“ zu habilitieren. Im Herbstsemester<br />

1885 hielt er in Halle bereits Vorlesungen<br />

über Klimatologie, Meteorologie, Instrumente und<br />

außergewöhnliche Wetterphänomene. Aber schon<br />

im Frühjahr 1886 folgte er dem Ruf<br />

an das reorganisierte <strong>Meteorologische</strong><br />

Institut nach Berlin, wo er<br />

für Gewitter und außerordentliche<br />

atmosphärische Vorkommnisse zuständig<br />

war.<br />

Mit dem Aspirations-Psychrometer,<br />

einem meteorologischen Instrument<br />

zur exakten Bestimmung der<br />

trockenen und feuchten Temperatur,<br />

gelang es Aßmann um 1890,<br />

das grundlegende Problem der fehlerfreien<br />

Temperatur- und Feuchtemessung<br />

in der Meteorologie zu<br />

lösen. Die Entwicklung dieses Gerätes,<br />

die nicht zu seinen Dienstaufgaben<br />

gehörte, erfolgte nicht im<br />

Selbstlauf sondern in einem wahrhaft existenziellen<br />

Kampf um die Anerkennung als Meteorologe gegen<br />

den entschiedenen Widerstand des damaligen Papstes<br />

der Temperaturmessung Heinrich Wild. Dieser<br />

behauptete 1889, dass die Aßmannsche Methode zur<br />

Bestimmung der Lufttemperatur nicht zum Ziele führen<br />

kann. Zum Gegenbeweis waren umfangreiche<br />

Experimente notwendig. Da das <strong>Meteorologische</strong><br />

Institut über kein entsprechendes Messfeld verfügte,<br />

mietete Aßmann eine Wohnung mit anliegendem<br />

großen Garten, in dem die Thermometerhütten für<br />

die Vergleichsmessungen aufgestellt wurden. Diese<br />

Entwicklung erforderte außerordentliche persönliche<br />

Opfer und wurde auch noch durch eine Krankheit<br />

überschattet. Schließlich ging Aßmann gestärkt<br />

aus diesem Überlebenskampf hervor. Sein in den<br />

mechanischen Werkstätten der angesehenen Firma<br />

Fuess gebautes Aspirations-Psychrometer zeigte, in<br />

hochpolierten Metallröhren eingeschlossen und von<br />

einem künstlich erzeugten Luftstrom umspült, in vollem<br />

Sonnenschein praktisch die gleiche Temperatur<br />

wie im Schatten. Aßmann sah von einer Patentierung<br />

des von ihm erfundenen Instrumentes ab, weil nur<br />

eine geringe Stückzahl benötigter Instrumente erwartet<br />

wurde. Hierin hatte er sich allerdings gründlich<br />

geirrt. Dreißig Jahre später wurden bereits 2750<br />

Instrumente verschiedener Ausführung rund um die<br />

Welt eingesetzt. Das Aßmannsche Aspirations-Psychrometer<br />

wurde in der Meteorologie zum Standard-<br />

Instrument für die Temperaturmessung.<br />

forum<br />

Es war Aßmanns Herzenssache<br />

persönlich für<br />

die Genauigkeit seines Instrumentes<br />

zu garantieren.<br />

So führte seine Tochter<br />

Helene viele Jahre lang<br />

die Prüfung und Eichung<br />

eigenhändig durch. Noch<br />

ein Jahrhundert später<br />

konnte durch einen groß<br />

angelegten internationalen<br />

Vergleich von 16 Aspirations-Psychrometern<br />

verschiedener Hersteller<br />

die hohe Messgenauigkeit<br />

bestätigt werden.<br />

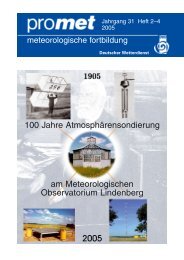

Aßmann fand bald ein boldt und dem Aßmannschen<br />

neues Einsatzgebiet für das Aspirations-Psychrometer (links<br />

Aspirations-Psychrometer: am Ausleger).<br />

die Berliner wissenschaftlichen<br />

Luftfahrten. Während vorher die Meteorologie<br />

auf Messungen in Erdbodennähe beschränkt geblieben<br />

war, ging es nun mit Freiballonen hinauf in die freie<br />

Atmosphäre. Dafür wurden ihm von Kaiser Wilhelm<br />

II. Mittel von insgesamt 102,4 TM zur Verfügung gestellt.<br />

Als der Ballon Humboldt am 26. April 1893 nach<br />

der Landung explodierte, wurde dies sofort dem Kaiser<br />

telegraphiert, der sich gerade in Rom aufhielt und von<br />

dort seine Unterstützung für den Bau des neuen Ballons<br />

Phönix zusagte. Mit 6 vorbereitenden Ballonfahrten<br />

von 1888 bis 1891, den sogenannten 40 Hauptfahrten<br />

von 1893 bis 1894 sowie 29 ergänzenden Fahrten von<br />

1895 bis 1899 lag ein großer Schatz von hochwertigen<br />

Messdaten vor. Sie zeigten deutlich, dass die bis dahin<br />

angenommenen Vorstellungen über die Schichtung der<br />

Atmosphäre falsch waren, weil ihnen Messungen zugrunde<br />

lagen, die durch Sonnenstrahlungen verfälscht<br />

waren.<br />

Mit den Berliner wissenschaftlichen Luftfahrten erschloss<br />

Aßmann der Meteorologie die dritte Dimension.<br />

Er organisierte auch bereits 1893/94 die ersten<br />

internationalen Simultanfahrten. Die außerordentliche<br />

Bedeutung dieses Schrittes führte später dazu, dass Aßmann<br />

als Vater der Aerologie, der Wissenschaft von<br />

der freien Atmosphäre, angesehen wurde.<br />

Die Freiballonfahrten blieben aufgrund des hohen<br />

logistischen Aufwandes auf die Untersuchung von<br />

Einzelfällen beschränkt. Aßmann wollte jedoch kontinuierliche<br />

Messungen aus der freien Atmosphäre bereitstellen,<br />

um damit die Wettervorhersagen wesentlich<br />

zu verbessern. Dazu gründete er am 1. April 1900 in<br />

Berlin-Tegel ein Aeronautisches Observatorium, in<br />

dem er die Technik der Drachen und Fesselballone<br />

für die Anwendung in der Meteorologie weiterentwickelte.<br />

Trotz vieler unvorhergesehener Schwierigkeiten<br />

gelang es ihm 19<strong>04</strong> im Durchschnitt täglich eine<br />

Sondierung durchzuführen und Höhen über 4000 m zu<br />

erreichen.<br />

Abb.: Wissenschaftliche Luftfahrt<br />

mit dem Freiballon Hum-<br />

<strong>Mitteilungen</strong> <strong>03</strong>/<strong>04</strong> <strong>2005</strong><br />

11