Leggi tutto... - Ordine dei Geologi del Lazio

Leggi tutto... - Ordine dei Geologi del Lazio

Leggi tutto... - Ordine dei Geologi del Lazio

- No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

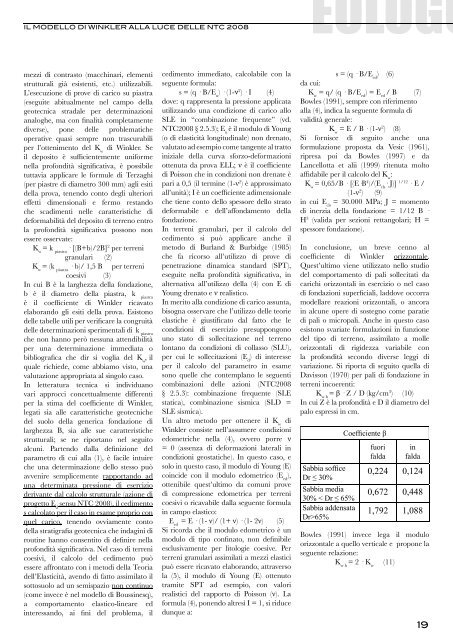

IL MODELLO DI WINKLER ALLA LUCE DELLE NTC 2008EOLOGOmezzi di contrasto (macchinari, elementistrutturali già esistenti, etc.) utilizzabili.L’esecuzione di prove di carico su piastra(eseguite abitualmente nel campo <strong>del</strong>lageotecnica stradale per determinazionianaloghe, ma con finalità completamentediverse), pone <strong>del</strong>le problematicheoperative quasi sempre non trascurabiliper l’ottenimento <strong>del</strong> k wdi Winkler. Seil deposito è sufficientemente uniformenella profondità significativa, è possibiletuttavia applicare le formule di Terzaghi(per piastre di diametro 300 mm) agli esiti<strong>del</strong>la prova, tenendo conto degli ulteriorieffetti dimensionali e fermo restandoche scadimenti nelle caratteristiche dideformabilità <strong>del</strong> deposito di terreno entrola profondità significativa possono nonessere osservate:k w= k piastra · [(B+b)/2B] 2 per terrenigranulari (2)k w= (k piastra· b)/ 1,5 B per terrenicoesivi (3)In cui B è la larghezza <strong>del</strong>la fondazione,b è il diametro <strong>del</strong>la piastra, k piastraè il coefficiente di Winkler ricavatoelaborando gli esiti <strong>del</strong>la prova. Esistono<strong>del</strong>le tabelle utili per verificare la congruità<strong>del</strong>le determinazioni sperimentali di k piastrache non hanno però nessuna attendibilitàper una determinazione immediata obibliografica che dir si voglia <strong>del</strong> k w, ilquale richiede, come abbiamo visto, unavalutazione appropriata al singolo caso.In letteratura tecnica si individuanovari approcci concettualmente differentiper la stima <strong>del</strong> coefficiente di Winkler,legati sia alle caratteristiche geotecniche<strong>del</strong> suolo <strong>del</strong>la generica fondazione dilarghezza B, sia alle sue caratteristichestrutturali; se ne riportano nel seguitoalcuni. Partendo dalla definizione <strong>del</strong>parametro di cui alla (1), è facile intuireche una determinazione <strong>del</strong>lo stesso puòavvenire semplicemente rapportando aduna determinata pressione di esercizioderivante dal calcolo strutturale (azione diprogetto E dsensu NTC 2008), il cedimentos calcolato per il caso in esame proprio conquel carico, tenendo ovviamente conto<strong>del</strong>la stratigrafia geotecnica che indagini diroutine hanno consentito di definire nellaprofondità significativa. Nel caso di terrenicoesivi, il calcolo <strong>del</strong> cedimento puòessere affrontato con i metodi <strong>del</strong>la Teoria<strong>del</strong>l’Elasticità, avendo di fatto assimilato ilsottosuolo ad un semispazio non continuo(come invece è nel mo<strong>del</strong>lo di Boussinesq),a comportamento elastico-lineare edinteressando, ai fini <strong>del</strong> problema, ilcedimento immediato, calcolabile con laseguente formula:s = (q · B/E u) · (1-ν 2 ) · I (4)dove: q rappresenta la pressione applicatautilizzando una condizione di carico alloSLE in “combinazione frequente” (vd.NTC2008 § 2.5.3); E uè il modulo di Young(o di elasticità longitudinale) non drenato,valutato ad esempio come tangente al trattoiniziale <strong>del</strong>la curva sforzo-deformazioniottenuta da prova ELL; ν è il coefficientedi Poisson che in condizioni non drenate èpari a 0,5 (il termine (1-ν 2 ) è approssimatoall’unità); I è un coefficiente adimensionaleche tiene conto <strong>del</strong>lo spessore <strong>del</strong>lo stratodeformabile e <strong>del</strong>l’affondamento <strong>del</strong>lafondazione.In terreni granulari, per il calcolo <strong>del</strong>cedimento si può applicare anche ilmetodo di Burland & Burbidge (1985)che fa ricorso all’utilizzo di prove dipenetrazione dinamica standard (SPT),eseguite nella profondità significativa, inalternativa all’utilizzo <strong>del</strong>la (4) con E diYoung drenato e ν realistico.In merito alla condizione di carico assunta,bisogna osservare che l’utilizzo <strong>del</strong>le teorieelastiche è giustificato dal fatto che lecondizioni di esercizio presuppongonouno stato di sollecitazione nel terrenolontano da condizioni di collasso (SLU),per cui le sollecitazioni (E d) di interesseper il calcolo <strong>del</strong> parametro in esamesono quelle che contemplano le seguenticombinazioni <strong>del</strong>le azioni (NTC2008§ 2.5.3): combinazione frequente (SLEstatica), combinazione sismica (SLD =SLE sismica).Un altro metodo per ottenere il k wdiWinkler consiste nell’assumere condizioniedometriche nella (4), ovvero porre ν= 0 (assenza di deformazioni laterali incondizioni geostatiche). In questo caso, esolo in questo caso, il modulo di Young (E)coincide con il modulo edometrico (E ed),ottenibile quest’ultimo da comuni provedi compressione edometrica per terrenicoesivi o ricavabile dalla seguente formulain campo elastico:E ed= E · (1- ν)/ (1+ ν) · (1- 2ν) (5)Si ricorda che il modulo edometrico è unmodulo di tipo confinato, non definibileesclusivamente per litologie coesive. Perterreni granulari assimilati a mezzi elasticipuò essere ricavato elaborando, attraversola (5), il modulo di Young (E) ottenutotramite SPT ad esempio, con valorirealistici <strong>del</strong> rapporto di Poisson (ν). Laformula (4), ponendo altresì I = 1, si riducedunque a:s = (q · B/E ed) (6)da cui:k w= q/ (q · B/E ed) = E ed/ B (7)Bowles (1991), sempre con riferimentoalla (4), indica la seguente formula divalidità generale:k w= E / B · (1-ν 2 ) (8)Si fornisce di seguito anche unaformulazione proposta da Vesic (1961),ripresa poi da Bowles (1997) e daLancellotta et alii (1999) ritenuta moltoaffidabile per il calcolo <strong>del</strong> k w:k w= 0,65/B · [(E·B 4 )/(E cls· J)] 1/12 · E /(1-ν 2 ) (9)in cui E cls= 30.000 MPa; J = momentodi inerzia <strong>del</strong>la fondazione = 1/12 B ·H 3 (valida per sezioni rettangolari; H =spessore fondazione).In conclusione, un breve cenno alcoefficiente di Winkler orizzontale.Quest’ultimo viene utilizzato nello studio<strong>del</strong> comportamento di pali sollecitati dacarichi orizzontali in esercizio o nel casodi fondazioni superficiali, laddove occorramo<strong>del</strong>lare reazioni orizzontali, o ancorain alcune opere di sostegno come paratiedi pali o micropali. Anche in questo casoesistono svariate formulazioni in funzione<strong>del</strong> tipo di terreno, assimilato a molleorizzontali di rigidezza variabile conla profondità secondo diverse leggi divariazione. Si riporta di seguito quella diDavisson (1970) per pali di fondazione interreni incoerenti:k w h= β · Z / D (kg/cm 3 ) (10)In cui Z è la profondità e D il diametro <strong>del</strong>palo espressi in cm.Sabbia sofficeDr ≤ 30%Sabbia media30% < Dr ≤ 65%Sabbia addensataDr>65%Coefficiente βfuorifaldainfalda0,224 0,1240,672 0,4481,792 1,088Bowles (1991) invece lega il moduloorizzontale a quello verticale e propone laseguente relazione:k w h= 2 · k w(11)19