講義要綱 PDFファイル【冊子版】※2013/3/11現在 - 慶應義塾大学-塾生HP

講義要綱 PDFファイル【冊子版】※2013/3/11現在 - 慶應義塾大学-塾生HP

講義要綱 PDFファイル【冊子版】※2013/3/11現在 - 慶應義塾大学-塾生HP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

共通授業科目<br />

地域文化論 2 単位(春学期)<br />

地域文化論 2 単位(秋学期)<br />

都市と近代 ー19世紀の首都パリ<br />

【文経法政商医理薬】<br />

*春・秋とも同一の内容です。<br />

【文経法政商医薬】<br />

宮川 尚理<br />

授業科目の内容:<br />

パリの屋根つき商店街パサージュは、ベンヤミンが19世紀を考察<br />

するときの出発点でした。一方で、パサージュは20世紀前半の前衛<br />

運動シュルレアリスムの主要な舞台のひとつでもあります。ベンヤ<br />

ミンの『パサージュ論』をひとつの手掛かりに、パリを舞台にした<br />

文学作品を紹介し、19世紀後半から20世紀前半までのパリという都<br />

市の変貌を追います。『眠るパリ』、『ファントマ』など、パリを舞台<br />

にした初期の無声映画も紹介する予定です。<br />

テキスト(教科書):<br />

特に指定しない。<br />

地域文化論Ⅰ 2 単位(春学期)<br />

アメリカ研究入門<br />

大和田 俊之<br />

授業科目の内容:<br />

今後とも日本にとって重要な国であり続けるアメリカを理解する<br />

には、統合化と多様化という相反するベクトルが、この国の推進力<br />

としてどのように作用しているのかを把握する必要があります。こ<br />

の授業では、アメリカにかかわる問題を扱う際に欠かせない基礎知<br />

識や背景的知識を整理しながら、これら二つのベクトルを軸に実験<br />

国家としてのアメリカ文化・社会の特質を考えます。アメリカ史の<br />

概略も理解できるよう、各回のテーマを組んであります。<br />

テキスト(教科書):<br />

『実験国家アメリカの履歴書:社会・文化・歴史にみる統合と多<br />

元化の軌跡』 鈴木透著 <strong>慶應義塾大学</strong>出版会 2003年 ISBN:<br />

4-7664-1013-0 C3022<br />

36<br />

地域文化論Ⅱ 2 単位(秋学期)<br />

アメリカ南部論<br />

【文経法政商医薬】<br />

【文経法政商医薬】<br />

【文経法政商医薬】<br />

奥田 暁代<br />

授業科目の内容:<br />

アメリカ南部にはつねに否定的なイメージがつきまとってきた。<br />

奴隷制度や人種隔離などにみられるように人種的偏見が強い。貧困、<br />

低教育水準などにみられるように他地域に比べて後進。銃所持賛成、<br />

死刑制度賛成、妊娠中絶反対、同性婚反対、などにみられるように<br />

保守的。アメリカの欠点はすべて南部にあるかのように語られるこ<br />

とも多い。それでいて20世紀末から21世紀にかけては、ジョンソン、<br />

カーター、クリントン、ブッシュと南部出身大統領が目立つ。また、<br />

上院、下院両議会で実権を握る政治家の多くも南部人である。アメ<br />

リカの恥部を象徴し(そのスケープゴートとなる)、なおかつアメリ<br />

カの中枢でもある「南部」を歴史的に考察することによって、見え<br />

ざるアメリカの姿を解明するのがこの授業の目的である。<br />

講義では、(1)南部には、奴隷制度、人種差別、貧困、低教育水<br />

準などつねに否定的なイメージがつきまとってきた、(2)しかし、<br />

南部に内在する諸問題はアメリカの諸問題でもある、(3)しかも、<br />

南部はアメリカ社会、文化、政治、経済に多大な影響を及ぼしてき<br />

た、(4)現在、アメリカ全体が「南部化」している、という点を前<br />

提に、おおまかに年代を追いながら以下の話題を取り上げ、現代ア<br />

メリカの抱える諸問題について考えていく。とくに大統領を中心に<br />

話を進める。<br />

テキスト(教科書):<br />

『アメリカ大統領と南部』 奥田暁代著 <strong>慶應義塾大学</strong>出版会<br />

2010年 ISBN 978-4766417739<br />

地域文化論Ⅲ 2 単位(春学期)<br />

食から考えるアメリカ<br />

鈴木 透<br />

授業科目の内容:<br />

食べ物は、私たちが外国に対して興味を持つ際の重要な入り口の<br />

一つといえるでしょう。しかしながら、栄養学のような分野を除け<br />

ば、食文化というテーマが学問的対象として、まして、それが外国<br />

研究の一つの柱として大学で扱われることは、日本ではほとんどあ<br />

りません。とはいえ、考えてみれば、「その社会の人々が何を食べ、<br />

何を食べないのか」、また、「どうやって、どういう時に食べるのか」、<br />

そして、「そもそもなぜそれを食べるようになったのか」といったこ<br />

とは、本来その社会の文化的特性を最もよく表す現象の一つである<br />

ばかりでなく、そこには、その社会の歴史的経験や、外界との交流<br />

の記憶が凝縮されているのではないでしょうか。食べ物、それは、<br />

一見学問的対象にそぐわないように見えて、実は特定の人間集団の<br />

正体を考え直す、重要なヒントを含んでいるはずなのです。<br />

この授業では、上記のような問題意識に立って、アメリカが生み<br />

出してきた食べ物/飲み物や食習慣の持つ、歴史的、社会的、文化<br />

的、経済的、政治的意味を総合的に検証しながら、そこに刻まれた<br />

アメリカ的経験の特質とアメリカ的創造力の可能性や課題について<br />

考えていきます。授業では以下の点に力点を置きます。<br />

① アメリカの食文化が、その成立過程において非西洋に起源を持<br />

つ食の伝統に大きく依存しており、その意味において、アメリカ料<br />

理=西洋料理という常識を再検討する必要があること<br />

② アメリカの歴史的経験が、新たな食の創造や、食べ物/飲み物<br />

の社会的選択に深く関わっていること<br />

③ アメリカの食文化は、この国がどのような創造力を発揮し、何<br />

を目指そうとしてきたのかの生き証人であり、今後アメリカが歩む<br />

べき方向性に対する重要なヒントがそこに隠されていること<br />

テキスト(教科書):<br />

使用しません。<br />

地域文化論Ⅳ 2 単位(秋学期)<br />

アメリカの音楽文化<br />

大和田 俊之<br />

授業科目の内容:<br />

ブルース、ジャズ、カントリー、R&B、ロックンロール、ファン<br />

ク、ハウス、ヒップホップなど20世紀ポピュラー音楽の多くはアメ<br />

リカで誕生しました。本講義では、アメリカの音楽文化を社会との

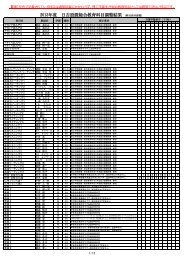

![文学部時間割表[2 ・3年生(07学則)]](https://img.yumpu.com/21046130/1/184x260/2-307.jpg?quality=85)