20 Jahre - aktionbildung

20 Jahre - aktionbildung

20 Jahre - aktionbildung

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Geschützte Arbeit in der DDR<br />

Eine Definition für „Geschützte Arbeit“ in der DDR<br />

1969 war:<br />

„Geschützte Arbeit ist eine von physisch schwergeschädigten<br />

oder psychisch schwergeschädigten<br />

Bürgern in einem besonders ausgestalteten Arbeitsverhältnis<br />

unter spezifischen Bedingungen ausgeübte<br />

Tätigkeit. Sie ist möglich auf geschützten<br />

Einzelarbeitsplätzen in Betrieben, in geschützten<br />

Werkstätten und in Heimarbeit.“ Diese Form der<br />

Arbeit galt als ein wichtiger Teil gesellschaftlich<br />

notwendiger Arbeit: „ Geschützte Arbeit ist eine<br />

spezielle Organisationsform innerhalb des gesellschaftlichen<br />

Arbeitsprozesses….“<br />

Die Zuordnung des Arbeitsplatzes orientierte sich am<br />

Leistungsvermögen:<br />

– 100 bis 60% Leistungsvermögen –<br />

Geschützter Einzelarbeitsplatz<br />

– 80 bis 40% Leistungsvermögen –<br />

Geschützte Betriebsabteilung<br />

– 70 bis 30% Leistungsvermögen –<br />

Geschützte Werkstatt<br />

Weniger als 30% bedeuteten stationäre Dauerarbeitstherapie<br />

oder Hinführung an produktive Arbeit.<br />

Geschützte Arbeit bekamen nur Bürger, die durch<br />

eine Arbeitsgruppe der Kreisrehabilitationskommission<br />

nach bestimmten Kriterien ausgesucht<br />

wurden und deren Arbeitsplatz vom Direktor des<br />

Amtes für Arbeit bestätigt wurden. Nach dem Gesetz<br />

hatten fast alle behinderten Bürger einen<br />

Arbeitsplatz in „normalen“ Betrieben.<br />

Die Vorraussetzung für „Geschützte Arbeit“ war ein<br />

ärztliches Gutachten, in dem ein dauernder<br />

Körperschaden die Erwerbsfähigkeit um die Hälfte<br />

herabsetzte.<br />

1989 – Die Wende und ihre Folgen<br />

Die Wendezeit zeigte dann jedoch die Kluft zwischen<br />

gesetzlichen Ansprüchen und der Wirklichkeit.<br />

In ihrer Arbeitsgruppe „Rehabilitation/ Integration“<br />

formuliert Frau Prof. Dr. med. Christa Seidel von<br />

Dezember 1989 bis Februar 1990 eine<br />

Zielkonzeption zur Betreuung behinderter Menschen<br />

für den letzten Vorsitzenden des DDR Ministerrates<br />

Hans Modrow.<br />

Seidel merkte kritisch an, dass die Aufwendungen<br />

für Rehabilitation nicht den Erfordernissen<br />

entsprachen. Behinderte Mitarbeiter wurden mehr<br />

geduldet als akzeptiert. Ein Austausch von Infor-<br />

5<br />

<strong>20</strong> <strong>Jahre</strong> Mauerfall<br />

mationen zwischen gesunden und behinderten<br />

Menschen fand nicht statt, da die DDR Medien das<br />

Thema Behinderung und gesellschaftliche Widersprüche<br />

geschickt ausblendeten. Die staatlichen<br />

Organisationen hätten zwar teilweise die soziale<br />

Sicherheit, Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten<br />

realisiert; diese Maßnahmen bedeuteten nur die<br />

Anpassung an gesellschaftliche Normen, nicht ein<br />

selbstbestimmtes Leben der Betroffenen.<br />

Arbeit stand den Geschädigten zwar zu, diese war<br />

aber nicht auf die Bedürfnisse Behinderter<br />

abgestimmt. Es fehlte die nötige Vielfalt von<br />

Arbeitsangeboten, besonders in geschützten<br />

Werkstätten. Im Mai 1990 waren in Halle 133.000<br />

„Geschädigte Bürger“ registriert, von denen aber nur<br />

5.543 behinderte Menschen Arbeit auf geschützten<br />

Arbeitsplätzen hatten.<br />

Die Wende brachte folgende Probleme:<br />

1. Zunehmende Entlassungen Behinderter<br />

„entgegen geltendem Recht“,<br />

2. Organisation der Arbeit in Geschützten<br />

Werkstätten unter marktwirtschaftlichen<br />

Gesichtspunkten,<br />

3. Verbindung der produktiven Tätigkeit mit der<br />

arbeitsbegleitenden Förderung,<br />

4. Schaffung von Auffangstellen,<br />

5. Einrichtung von Eingangs- und Trainingsbereichen.<br />

Zur Lösung dieser Probleme wurden Partnerschaften<br />

mit Einrichtungen in Niedersachsen eingegangen.<br />

Der Wechsel vom Arbeitsvertrag für Beschäftigte in<br />

den geschützten Werkstätten zur Zeit der DDR zum<br />

Werkstattvertrag hatte wirtschaftliche und soziale<br />

Verluste für die Rehabilitanden zur Folge. Noch<br />

heute würden Werkstattbeschäftigte fragen, warum<br />

sie keine „richtigen Mitarbeiter“ mehr wären.<br />

Ab dem 1. Januar 1991 galten für die Werkstätten in<br />

den neuen Bundesländern die gleichen Gesetze wie<br />

im Westen. Das bedeutete, dass das Bundessozialhilfegesetz,<br />

das Schwerbehindertengesetz und die<br />

Werkstättenverordnung zu verbindlichen Arbeitsgrundlagen<br />

wurden.<br />

Dies bedeutete für die Ostwerkstätten einschneidende<br />

Veränderungen:<br />

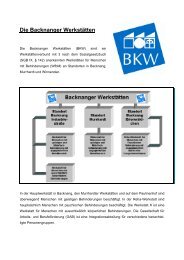

1. Ab dem Sommer 1990 brachen die Aufträge<br />

der bisherigen Kooperationspartner, den<br />

Volkseigenen Betriebe (VEB) weg.<br />

2. Konfessionelle Einrichtungen der Arbeitstherapie<br />

wurden in „Werkstätten für Behinderte“<br />

umgewandelt und die ehemaligen<br />

Geschützten Werkstätten des Gesundheitswesens<br />

gingen in die freie Trägerschaft