Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment

Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment

Sozialisation - Fachsymposium-Empowerment

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Rollenmodells eher um idealtypische Annahmen<br />

handelt. Explizit deutlich wird das bei Dahrendorf, der<br />

ja seine Rollentheorie nicht auf wirkliche Menschen<br />

bezog, sondern eben auf die Konstruktion von „homo-<br />

sociologicus" (analog den wirtschafts- und<br />

politikwissenschaftlichen Konstrukten des „homo<br />

oeconomicus" und des „homo politicus"), - auf ein<br />

Modell vom „soziologischen Menschen" also, an dem<br />

man das „ideale" Rollenverhalten ableiten kann.<br />

Zur vertiefenden und ergänzenden Lektüre<br />

Hans-Peter Frey, Theorie der <strong>Sozialisation</strong>. Integration<br />

von system- und rollentheoretischen Aussagen in<br />

einem mikrosoziologischen Ansatz. (Darin<br />

insbesondere Teil I/3: „Die Funktion von<br />

<strong>Sozialisation</strong>smechanismen Im gesell- Systemmodell<br />

vom Parsons", S. 4 - 18). Enke: Stuttgart 1914.<br />

Rainer Geissler, Die <strong>Sozialisation</strong>stheorie von Talcott<br />

Parsons. Anmerkungen zur Parsons-Rezeption in der<br />

deutschen Soziologie. In: Kölner Zeitschrift für<br />

Soziologie und Sozialpsychologie, 31. Jahrgang, H. 2,<br />

1979, S. 267 - 281.<br />

2.4.5 Sind wir wirklich alle Schauspieler? -<br />

Zur Kritik und Erweiterung des<br />

Rollenmodells<br />

Kritische Einwände gegen die analytische<br />

Fassungskraft und theoretische Reichweite des<br />

strukturell-funktionalen <strong>Sozialisation</strong>s- und<br />

Rollenkonzepts kamen vor allem von jenen, die weniger<br />

an einer (idealtypischen) Rekonstruktion sozialer<br />

Systeme als an Aussagen über das tatsächliche soziale<br />

Alltagshandeln interessiert waren. Bedenken gegen die<br />

übermäßige Betonung des gesellschaftlich Normativen<br />

und damit auch gegen die, die sozialisierende Seite des<br />

<strong>Sozialisation</strong>sprozesses akzentuierenden Rollentheorie<br />

(= sog. „normatives Paradigma") wurden insbesondere<br />

von jenen Soziologen und Sozialpsychologen<br />

formuliert, die sich eher der Schule des so genannten<br />

„Symbolischen Interaktionismus" verpflichtet fühlen<br />

(z.B. Gouldner 1960, Turner 1962, Goffmann 1973,<br />

Wilson 1973 u. a.).<br />

Dieser von George Herbert Mead (1862 - 1931)<br />

begründete - allerdings erst nach dessen Tod zur<br />

breiteren wissenschaftlichen Anerkennung und Geltung<br />

gelangende - soziologisch-sozialpsychologische<br />

Theorieansatz (vgl. Mead 1973, zuerst 1934 postum)<br />

berücksichtigt zur Erfassung des alltäglichen<br />

Normalfalles von sozialem Handeln nämlich stärker die<br />

individuierenden Aspekte des <strong>Sozialisation</strong>sgeschehens,<br />

indem es ihm. darauf ankommt, im Spannungsfeld<br />

zwischen den rollenmäßigen Begrenzungen und<br />

Zwängen der Gesellschaft und den primären<br />

Bedürfnissen und Voraussetzungen des Individuums<br />

jene individuellen Freiheitsräume sozialen Handelns<br />

auszumachen und jene menschlichen<br />

Grundqualifikationen zu erkennen, die eine relative<br />

Autonomie bzw. subjektive Interpretation des<br />

Individuums beim Rollenspiel ermöglichen (= sog.<br />

„interpretatives Paradigma").<br />

Der symbolische Interaktionismus deutet die<br />

Entwicklung des zwischenmenschlichen Handelns und<br />

Verhaltens nicht nach dem Lernmodell von „Reiz"<br />

(Stimulus) und „Reaktion" (Response), sondern betont<br />

nachhaltig die kommunikativen und symbolischen<br />

Aspekte vom <strong>Sozialisation</strong>. Menschliches Verhalten<br />

entsteht zwar aus der Teilnahme an sozialen Prozessen<br />

innerhalb sozialer Strukturen und Ordnungen, beruht<br />

jedoch grundlegend auf Interaktion und Kommunikation<br />

und bedient sich überwiegend symbolischer- Zeichen,<br />

insbesondere der Sprache. Durch gemeinsame<br />

Interpretationen erhalten alle Gegenstände, Strukturen,<br />

Personen und Verhaltensweisen der jeweiligen Kultur<br />

soziale Bedeutungen („meanings"), die es dem<br />

Individuum ermöglichen, soziales Handeln - wie<br />

beispielsweise Rollenhandeln - stets intentional, d.h. mit<br />

einem bestimmten Sinngehalt, zu verwirklichen (vgl.<br />

Krappmann 1975: 20 f., Lindesmith & Strauss 1974: 27<br />

ff.) D.h., die soziologische Grundfrage nach den<br />

Entwicklungsgesetzen menschlichen Zusammenlebens<br />

beantwortet der symbolische Interaktionismus mit dem.<br />

Prinzip einer einvernehmlichen Interpretation über<br />

Gegenstandsbedeutungen im Rahmen sozialer<br />

Beziehungen, in die sich die Persönlichkeitsentwicklung<br />

als Zusammenhang von „Interaktion" und „Selbst"-<br />

Entwicklung eingliedern lässt („Modell einer<br />

vereinbarten Ordnung", Strauss 1969: 19J.<br />

Diese nicht ganz einfachen Ableitungen versucht Mead<br />

im amerikanischen Original seiner Schriften mit den<br />

Termini ,J" und "me" zu erhellen. Beide Begriffe wären<br />

im Deutschen mit „ich" wiederzugeben, was jedoch die<br />

von Mead beabsichtigte Differenzierung verwischen<br />

würde. Mit der grammatikalischen Unterscheidung von<br />

„1" als Subjektfall und "me" als Objektfall der ersten<br />

Person Singular möchte Mead vielmehr bewusst auf<br />

zwei verschiedene Seiten des sozialen Handelns<br />

aufmerksam machen. Auf die uns bereits geläufige<br />

Theatermetapher bezogen, stellt das "me" die objektive<br />

Seite des Rollenspiels dar, das von anderen auf die<br />

Aufführungsrichtigkeit und „Werktreue" des „sozialen<br />

Textes" hin beobachtet und kontrolliert wird, während<br />

das „I" den subjektiven Aspekt, nämlich den<br />

Schauspieler in seiner persönlichen Originalität und<br />

individuellen Unverwechselbarkeit sowie der<br />

schöpferischen Interpretation seiner Rolle zum<br />

Ausdruck bringt. Oder allgemeiner formuliert: Das<br />

"me" besteht aus einer Reihe von gesellschaftlich<br />

vorbestimmten und normierten Rollen (z.B. Lehrer oder<br />

Schüler, Sohn oder Tochter, Katholik oder Protestant)<br />

und stellt meine soziale Identität dar, während das nach<br />

Verwirklichung meiner genuin eigenen Bedürfnisse<br />

drängende „1" das Freiheitspotential meines „Selbst",<br />

d.h. meine personale Identität bezeichnet. Das „I" denkt<br />

über die zugemuteten oder vorgeschriebenen Rollen<br />

nach, sucht sie individuell zu gestalten oder kennt auch<br />

Wege, sich unter bestimmten Voraussetzungen dem<br />

Zwang tradierter Kulturmuster zu entziehen.<br />

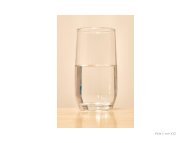

Aus dieser Konstruktion von „I" und "Me" ergibt sich<br />

für die Binnenstruktur des Selbst ein labiles<br />

Gleichgewicht. Begreift man bildhaft die analytische<br />

Trennung zwischen „I" und "me" gewissermaßen als<br />

eine flexible Membrane, so lassen sich die<br />

Austauschprozesse zwischen „I" und "me" etwa<br />

folgendermaßen erläutern:<br />

Otto Stoik / Skriptum / <strong>Sozialisation</strong> / Akademienverbund Pädagogische Hochschule Diözese Linz / 2006 1 13