B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l

B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l

B e rn h a rd K ru sch e, T o rste n G ro th E d ito ria l

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

so weit ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränken, dass niemand die Me<strong>th</strong>ode mehr<br />

akzeptiert. Ich hatte dann die Idee, dass man mit einem<br />

Kriterium nicht zu Rande kommt, sonde<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> man mehrere<br />

Kriterien kombinieren muss. Wir haben in der Lawinenkunde<br />

aber nur Regeln, die eine Zuverlässigkeit von 50%<br />

haben. Nun geht es aber um Leben und Tod! Und dann<br />

Regeln mit einer Trefferquote von 50% zu verwenden, das<br />

<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eint den meisten absu<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>.<br />

Doch dann betreibe ich einfach Ma<strong>th</strong>ematik und nehme<br />

mir vier oder fünf Regeln mit einer Quote von 50%, die ich<br />

kombinieren kann. Ich nehme Regel Nummer eins, Risiko<br />

ist halbiert. Regel Nummer zwei, es bleiben 25% und so<br />

weiter. Nach drei Regeln bin ich <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on fast bei einer<br />

Sicherheit von 90%, das ist das Prinzip der kombinierten<br />

Wahr<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>einlichkeiten und zwar mit ganz einfachen Rechnungen,<br />

wie sie jeder ve<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng>ht. Nun habe ich eine Formel<br />

aufgestellt, die lautet: Risiko ist gleich Natur geteilt durch<br />

Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>, oder anders gesagt, Gefahr durch das Verhalten.<br />

Für die Va<strong>ria</strong>ble Gefahr ziehe ich die fünf Gefahrenstufen,<br />

wie wir sie in der Lawinenkunde haben, heran. Dieses<br />

Potenzial dividiere ich durch das Verhalten, also Reduktionsfaktoren,<br />

die das Risiko aber auch den Spielraum<br />

ein<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>ränken.<br />

Wir wissen aus der Unfallstatistik, dass Lawinenunfälle<br />

zeitlich und örtlich konzentriert sind. Und das mach ich<br />

mir zu Nutze, indem ich die gefährlichsten Kombinationen<br />

herausgreife. Ein Beispiel, nehmen wir Gefahrenstufe drei,<br />

weil man da noch unterwegs ist, bei 4 und 5 ist kaum<br />

noch ein ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ünftiger Men<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng> unterwegs, da ist man zu<br />

Hause. Durch die Kombination von Zeit und Ort habe ich<br />

meine e<st<strong>ro</strong>ng>rste</st<strong>ro</strong>ng> Va<strong>ria</strong>ble, dann noch extrem steiler Hang und<br />

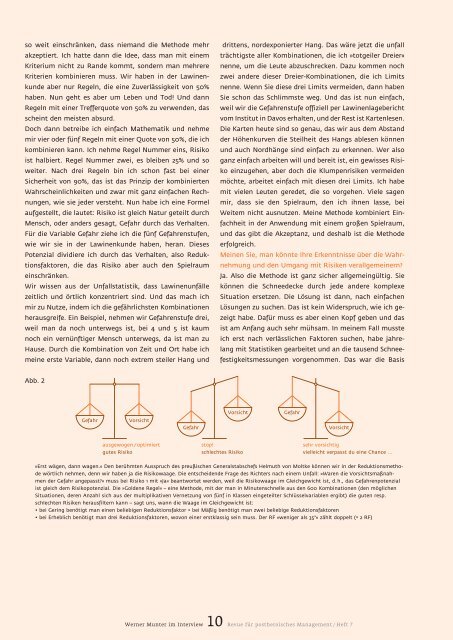

Abb. 2<br />

Gefahr<br />

Vorsicht<br />

ausgewogen / optimiert<br />

gutes Risiko<br />

Gefahr<br />

drittens, no<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>exponierter Hang. Das wäre jetzt die unfall<br />

trächtigste aller Kombinationen, die ich »totgeiler Dreier«<br />

nenne, um die Leute abzu<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>recken. Dazu kommen noch<br />

zwei andere dieser Dreier-Kombinationen, die ich Limits<br />

nenne. Wenn Sie diese drei Limits vermeiden, dann haben<br />

Sie <st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>on das Schlimmste weg. Und das ist nun einfach,<br />

weil wir die Gefahrenstufe offiziell per Lawinenlagebericht<br />

vom Institut in Davos erhalten, und der Rest ist Kartenlesen.<br />

Die Karten heute sind so genau, das wir aus dem Abstand<br />

der Höhenkurven die Steilheit des Hangs ablesen können<br />

und auch No<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>hänge sind einfach zu erkennen. Wer also<br />

ganz einfach arbeiten will und bereit ist, ein gewisses Risiko<br />

einzugehen, aber doch die Klumpenrisiken vermeiden<br />

möchte, arbeitet einfach mit diesen drei Limits. Ich habe<br />

mit vielen Leuten geredet, die so vorgehen. Viele sagen<br />

mir, dass sie den Spielraum, den ich ihnen lasse, bei<br />

Weitem nicht ausnutzen. Meine Me<strong>th</strong>ode kombiniert Einfachheit<br />

in der Anwendung mit einem g<strong>ro</strong>ßen Spielraum,<br />

und das gibt die Akzeptanz, und deshalb ist die Me<strong>th</strong>ode<br />

erfolgreich.<br />

Meinen Sie, man könnte Ihre Erkenntnisse über die Wah<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>ehmung<br />

und den Umgang mit Risiken verallgemeine<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>?<br />

Ja. Also die Me<strong>th</strong>ode ist ganz sicher allgemeingültig. Sie<br />

können die Schneedecke durch jede andere komplexe<br />

Situation ersetzen. Die Lösung ist dann, nach einfachen<br />

Lösungen zu suchen. Das ist kein Widersp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ch, wie ich gezeigt<br />

habe. Dafür muss es aber einen Kopf geben und das<br />

ist am Anfang auch sehr mühsam. In meinem Fall musste<br />

ich erst nach verlässlichen Faktoren suchen, habe jahrelang<br />

mit Statistiken gearbeitet und an die tausend Schneefestigkeitsmessungen<br />

vorgenommen. Das war die Basis<br />

Vorsicht<br />

stop!<br />

<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lechtes Risiko<br />

Gefahr<br />

Vorsicht<br />

sehr vorsichtig<br />

vielleicht verpasst du eine Chance …<br />

»Erst wägen, dann wagen.« Den berühmten Aussp<st<strong>ro</strong>ng>ru</st<strong>ro</strong>ng>ch des preußi<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>en Generalstab<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>efs Helmu<strong>th</strong> von Moltke können wir in der Reduktionsme<strong>th</strong>ode<br />

wörtlich nehmen, denn wir haben ja die Risikowaage. Die ent<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>eidende Frage des Richters nach einem Unfall: »Waren die Vorsichtsmaßnahmen<br />

der Gefahr angepasst?« muss bei Risiko 1 mit »Ja« beantwortet we<st<strong>ro</strong>ng>rd</st<strong>ro</strong>ng>en, weil die Risikowaage im Gleichgewicht ist, d. h., das Gefahrenpotenzial<br />

ist gleich dem Risikopotenzial. Die »Goldene Regel« – eine Me<strong>th</strong>ode, mit der man in Minuten<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>nelle aus den 600 Kombinationen (den möglichen<br />

Situationen, deren Anzahl sich aus der multiplikativen Ve<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>etzung von fünf in Klassen eingeteilter Schlüsselva<strong>ria</strong>blen ergibt) die guten resp.<br />

<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>lechten Risiken herausfilte<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng> kann – sagt uns, wann die Waage im Gleichgewicht ist:<br />

• bei Gering benötigt man einen beliebigen Reduktionsfaktor • bei Mäßig benötigt man zwei beliebige Reduktionsfaktoren<br />

• bei Erheblich benötigt man drei Reduktionsfaktoren, wovon einer erstklassig sein muss. Der RF »weniger als 35°« zählt doppelt (= 2 RF)<br />

We<st<strong>ro</strong>ng>rn</st<strong>ro</strong>ng>er Munter im Interview 10 Revue für pos<strong>th</strong>e<strong>ro</strong>i<st<strong>ro</strong>ng>sch</st<strong>ro</strong>ng>es Management / Heft 7