technik leistungselektronik - WebHTB

technik leistungselektronik - WebHTB

technik leistungselektronik - WebHTB

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

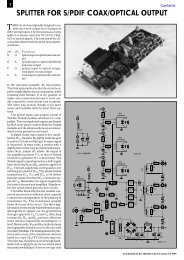

TECHNIK EMPFÄNGER<br />

Bild 2.<br />

Der Empfänger passt<br />

zusammen mit dem<br />

Netzteil in ein kleines<br />

Kunststoffgehäuse.<br />

Am Eingang wird die<br />

Spulenantenne (im<br />

schwarzen Kasten)<br />

und am Ausgang die<br />

Soundkarte eines Laptops<br />

angeschlossen, auf dem<br />

hier das Analyseprogramm<br />

Cool Edit läuft.<br />

Bild 3.<br />

Das Bild zeigt eines von<br />

über 20 Signalen, die im<br />

Laufe der letzten Jahre<br />

am früheren Wohnort des<br />

Autors empfangen wurden.<br />

Hier das Spektrum des<br />

„Kuh“-Signals.<br />

Auch wenn das Filter noch so steil ist, wird ein Teil der<br />

empfangenen 50-Hz-Wechselspannung immer noch<br />

durchgelassen. Bei der geforderten, hohen Verstärkung<br />

von mindestens 100.000 kann dieser Teil auch hier zur<br />

Übersteuerung führen, wenn man das Filter nicht an die<br />

richtige Stelle platziert. Grundsätzlich sollten die von der<br />

Spule empfangenen Wechselspannungen erst einmal mit<br />

einem Verstärker, der einen niederohmigen Eingang besitzt,<br />

verstärkt werden. Und zwar so weit, bis die empfangenen<br />

50 Hz aus den benachbarten Stromleitungen einen<br />

Wert von einigen Volt aufweisen und sich die Amplitudenspitzen<br />

dennoch weit genug von der Clippgrenze entfernt<br />

befi nden. Nach anschließender Filterung ist das 50-Hz-<br />

Signal auf einem Oszilloskop kaum noch zu erkennen.<br />

Die erwünschten Signale sind jedoch, wenn auch sehr<br />

schwach, immer noch unverändert vorhanden. Sie lassen<br />

sich nun problemlos erneut verstärken.<br />

Die Schaltung<br />

Die in Bild 1 gezeigte Schaltung geht noch etwas weiter<br />

und ist in ihrer Funktionsweise für jeden erfahrenen<br />

Leser leicht zu durchschauen. Jeder einzelnen, von einem<br />

OpAmp gebildeten Verstärkerstufe folgt ein entkoppeltes<br />

Hoch- und Tiefpassfi lter. Nach jeder dieser Stufen wird<br />

der Netzbrumm etwas schwächer. Der Pegel der zu empfangenden<br />

ELF-Signale nimmt dagegen zu - eine Art „Anreicherungsprozess“,<br />

der bewirkt, dass der Netzbrumm<br />

niemals zur Übersteuerung einer Stufe führen kann. Die<br />

Hochpässe dienen zur Eliminierung der Offset-Spannungen<br />

der einzelnen OpAmps, die bei solch hohen Verstärkungen<br />

leicht zum Clippen der Schaltung führen können.<br />

Bei Verwendung teurer, offsetfreier OpAmps können<br />

sie entfallen. Eine alternative Möglichkeit besteht in der<br />

Offsetkompensation mittels (Spindel-)Trimmpoti. Die Kompensationsspannung<br />

könnte den Verstärkern zum Beispiel<br />

über einen Addierer zugeführt werden. Manche OpAmps<br />

sind auch mit einer Offsetkompensation ausgestattet.<br />

Bei einer geschickter Dimensionierung ist der Empfänger<br />

so empfi ndlich, dass er einen in 5 m Entfernung von der<br />

Spule per Hand hin und her bewegten Magneten (aus<br />

einem altem Kleinlautsprecher) als deutliche Sinuskurve<br />

von einigen Hertz und einigen Volt auf dem Oszilloskop<br />

quittiert. Die 50-Hz-Wechselspannung ist dabei nur noch<br />

bei genauem Hinsehen auf dem Schirm zu erkennen.<br />

Die von der Schaltung empfangenen Signale sind so niederfrequent,<br />

dass man sie nicht mehr hören kann. Das reine<br />

Betrachten des Empfänger-Ausgangssignals auf einem<br />

Oszilloskop macht nicht viel Sinn. Denn aus dem Zeitsignal,<br />

das ein Gemisch unterschiedlichster Frequenzen<br />

darstellt, ist nicht ersichtlich, ob ein interessantes Signal<br />

empfangen wird.<br />

Aus diesem Grunde kommt man an einem Software-Rekorder,<br />

einem Software-Spektrum-Analyzer und einer Langzeit-Aufnahme<br />

von mindestens 15 Minuten nicht vorbei.<br />

Zum Messequipment gehören daher ein Laptop und eine<br />

Software wie etwa Cool Edit (siehe Bild 2).<br />

Doch auch jetzt sind noch nicht alle Probleme gelöst. Die<br />

Frequenzskalen gängiger Software-Spektrumanalyzer sind<br />

so beschaffen, dass der interessierende ELF-Bereich nur<br />

extrem schmal und unübersichtlich am unteren Rand abgebildet<br />

wird.<br />

Um die Skala ganz zu nutzen, muss man dem Spektrum-<br />

Analyzer vorgaukeln, dass es sich bei den empfangenen<br />

Signalen um Frequenzen im Audiobereich handelt (also<br />

zwischen etwa 50 Hz und 20 kHz). Dazu gibt es mehrere<br />

Methoden. Grundsätzlich geht man dabei wie folgt vor:<br />

1. Zuerst nimmt man die vom Empfänger gelieferten Signale<br />

mittels eines PC-Rekorderprogramms auf. Man muss<br />

jedoch daran denken, dass Standard-PC-Soundkarten Frequenzen<br />

unter 16 Hz stark dämpfen.<br />

2. Die Abtastrate darf nicht höher als 200 Hz sein.<br />

Falls dies beim verwendeten Rekorder nicht realisierbar<br />

ist, können die Daten mit einer selbst gestrickten Software<br />

nachträglich reduziert werden - indem man zum<br />

Beispiel nur jedes hundertste Sample aus der Originaldatei<br />

berücksichtigt. Die scheinbare Samplefrequenz<br />

beträgt dann nur noch ein Hundertstel der tatsächlichen<br />

Abtastfrequenz.<br />

3. Die Sound-Datei wird ins Analyseprogramm geladen,<br />

wobei zuvor eine Sample-Frequenz von etwa 32 kHz<br />

(ausprobieren) zu Grunde gelegt werden muss. Das Analyseprogramm<br />

„glaubt“ nun fälschlicherweise, dass die<br />

empfangenen Signale eine um den Faktor 160 höhere<br />

Frequenz (bei 200 Hz Original- bzw. Schein-Sampling)<br />

besitzen und bildet das Spektrum im Ganzen zur Ver-<br />

30 elektor - 5/2007