Die lustigen Nibelungen - Volksoper Wien

Die lustigen Nibelungen - Volksoper Wien

Die lustigen Nibelungen - Volksoper Wien

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

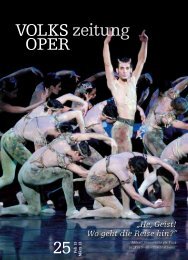

Christian Drescher,<br />

Roman Sadnik,<br />

Michael Kraus<br />

Angesichts dieser Überlegungen ist Ernst<br />

Kreneks Werk „Kehraus um St. Stephan“ von<br />

schlechthin visionärer Größe: Er zeichnet eine<br />

skrupellose, machtgeile, ausbeuterische Gesellschaft<br />

des Herbstes 1918, erfüllt von politischem<br />

Zynismus, sozialer Gleichgültigkeit,<br />

grenzenloser Oberflächlichkeit und Geldsucht,<br />

wie sie in ihrer Ausschließlichkeit und Intensität,<br />

als Reinkultur sozusagen, eigentlich erst<br />

jetzt Realität geworden ist. Was Krenek damals<br />

als Satire bezeichnet hat, liest und hört sich<br />

heute als dramatisierte Dokumentation dieses<br />

real existierenden Materialismus, den wir als<br />

die „Beautiful People of the Western World“ im<br />

Global Village leben.<br />

Wenn er einen seiner Protagonisten, einen Fabrikbesitzer<br />

und Offizier, am Beginn des Wiederaufbaus singen lässt<br />

„Mit frischer Kraft ans alte Werk!“, erinnert mich das fatal<br />

an den Wahlslogan „Alles bleibt besser“ der ÖVP. Aber<br />

auch Statements anderer Figuren, wie zum Beispiel eines<br />

politischen Opportunisten, „Jetzt bin ich Demokrat und<br />

lebe von meiner Gesinnung“ (was heißen will, ich lasse<br />

mich für meine Gesinnung bezahlen und verkaufe sie an<br />

den Meistbietenden), könnten gut heute in den Gängen<br />

eines europäischen Parlaments fallen.<br />

Aber wie der oben angesprochene Christian Felber hat<br />

der visionäre Komponist und Künstler Ernst Krenek Hoffnung<br />

anzubieten: Er stattet einige Figuren durchaus mit<br />

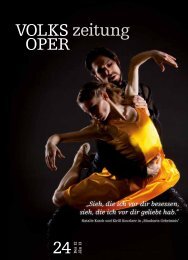

Albert Pesendorfer Michael Kraus<br />

Andrea Bogner, Roman Sadnik<br />

einem Bewusstsein aus, das sie die Scheußlichkeit des<br />

Status quo erkennen lässt:<br />

„Kommt alles, wie es soll! Alles unters Rad! Das überrollt<br />

uns alle, wenn wir uns nicht befrei’n! Und an jedem selbst<br />

liegt’s, keiner hilft dir dabei, keine Gemeinschaft, keine<br />

Politik, keine Partei, keine Revolution, nur du selbst, allein!“<br />

(Alfred Koppreiter, 2. Teil, 16. Szene)<br />

Und auch die zwei Seiten von <strong>Wien</strong>, die er zwei seiner Figuren<br />

zeichnen lässt, sind an Schärfe kaum zu übertreffen:<br />

„Und dat jefällt mir so jut in eurem schönen <strong>Wien</strong>,<br />

dass man sich alles, alles richten kann.“ (Kabulke, 2. Teil,<br />

18. Szene)<br />

Einerseits – aber andererseits:<br />

„Darum lieb ich so diese Stadt, weil sie heute noch ein<br />

Spiegel – zerbrochen vielleicht –, aber jedes Stückchen<br />

zeigt immer noch den Abglanz von allen Farben, die einst<br />

leuchtend hineinfielen: Orient und Okzident, und der<br />

blaue Süden, wo das Leben leicht ist … und darum will<br />

ich hier sein.“ (Othmar Brandstetter, 1. Teil, . Szene)<br />

<strong>Die</strong>se Zeichnung einer zerbrochenen Welt ist damals die<br />

einer vom waffengewaltlichen Eingriff zerstörten Stadt<br />

<strong>Wien</strong> (wenn nicht der Häuser im Ersten Weltkrieg, so<br />

doch der Menschen – seelisch und körperlich). <strong>Die</strong> heute<br />

noch bestehende Gültigkeit dieses Bildes für <strong>Wien</strong> liegt ja<br />

nicht daran, dass danach noch ein Weltkrieg diese Stadt<br />

zerstört hat (dann nicht nur die Menschen in noch bestialischerer<br />

und noch dazu penibel selektiver Weise, sondern<br />

auch die Gebäude), sondern ein mehr als sechzig Jahre<br />

währender Friede, der allerdings Unsichtbares zerstört<br />

hat, das aber offenbar und Gott sei Dank nicht gänzlich