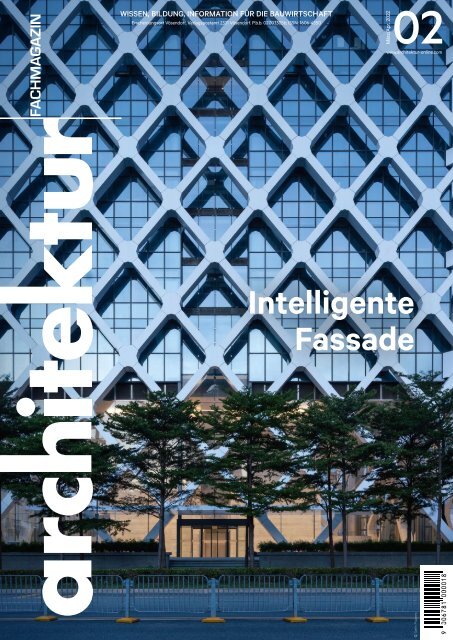

architektur FACHMAGAZIN Ausgabe 2 2022

Gebäude energieeffizienter und resilienter gegen Umwelteinflüsse zu machen, ist eine der großen Aufgaben moderner Architektur. Die Fassade, als äußerste Schutzhülle, bietet hier besonders großes Potenzial. Probleme wie zu hoher Hitzeeintrag, die schon hier gelöst werden, entlasten vor allem die Haustechnik und können bei der Energiebilanz entscheidend sein. Doch moderne Fassaden können mehr. Sie erzeugen Strom, lüften selbstständig, kühlen überhitzte Städte und bieten mitunter sogar Lebensraum für allerlei Tiere. So legen sie einen Grundstein für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen. Die Projektberichte, die wir für diese Ausgabe zusammengestellt haben, könnten kaum unterschiedlicher sein. Sie spannen den Bogen zwischen smarten High-Tech- sowie cleveren Low-Tech-Ansätzen.

Gebäude energieeffizienter und resilienter gegen Umwelteinflüsse zu machen, ist eine der großen Aufgaben moderner Architektur. Die Fassade, als äußerste Schutzhülle, bietet hier besonders großes Potenzial. Probleme wie zu hoher Hitzeeintrag, die schon hier gelöst werden, entlasten vor allem die Haustechnik und können bei der Energiebilanz entscheidend sein. Doch moderne Fassaden können mehr. Sie erzeugen Strom, lüften selbstständig, kühlen überhitzte Städte und bieten mitunter sogar Lebensraum für allerlei Tiere. So legen sie einen Grundstein für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen.

Die Projektberichte, die wir für diese Ausgabe zusammengestellt haben, könnten kaum unterschiedlicher sein. Sie spannen den Bogen zwischen smarten High-Tech- sowie cleveren Low-Tech-Ansätzen.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

WISSEN, BILDUNG, INFORMATION FÜR DIE BAUWIRTSCHAFT<br />

Erscheinungsort Vösendorf, Verlagspostamt 2331 Vösendorf. P.b.b. 02Z033056; ISSN: 1606-4550<br />

02<br />

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

März/Apr. <strong>2022</strong><br />

Intelligente<br />

Fassade<br />

© Seth Powers

CIELUMA<br />

DER LICHTHIMMEL<br />

Z.LIGHTING | ZUMTOBEL.COM/CIELUMA

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

3<br />

Auch auf die Hülle kommt es an<br />

Gebäude energieeffizienter und resilienter gegen Umwelteinflüsse zu machen,<br />

ist eine der großen Aufgaben moderner Architektur. Die Fassade, als äußerste<br />

Schutzhülle, bietet hier besonders großes Potenzial. Probleme wie zu hoher Hitzeeintrag,<br />

die schon hier gelöst werden, entlasten vor allem die Haustechnik und<br />

können bei der Energiebilanz entscheidend sein. Doch moderne Fassaden können<br />

mehr. Sie erzeugen Strom, lüften selbstständig, kühlen überhitzte Städte und<br />

bieten mitunter sogar Lebensraum für allerlei Tiere. So legen sie einen Grundstein<br />

für nachhaltiges und zukunftsorientiertes Bauen.<br />

Die Projektberichte, die wir für diese <strong>Ausgabe</strong><br />

zusammengestellt haben, könnten<br />

kaum unterschiedlicher sein. Sie spannen<br />

den Bogen zwischen smarten High-Techsowie<br />

cleveren Low-Tech-Ansätzen.<br />

Ein gelungenes Zusammenspiel aus<br />

aktiven und passiven Maßnahmen zur<br />

Gebäudeklimatisierung zeigt das Architekturbüro<br />

Skidmore, Owings & Merrill<br />

(SOM). Sie realisierten in der chinesischen<br />

Millionenstadt Shenzhen ein „atmendes“<br />

Hochhaus mit natürlicher Belüftung,<br />

basierend auf einer Struktur aus<br />

außenliegenden, sich diagonal kreuzenden<br />

Trägern. Ebenfalls in China realisierten<br />

CLOU architects mit dem FarmLab einen<br />

Multifunktionsbau, der sich vor allem<br />

Editorial<br />

der Forschung in den Bereichen Landwirtschaft<br />

und Tourismus widmet. Rund<br />

um die innovativen Arbeits- und Präsentationsbereiche<br />

im Inneren legt sich eine<br />

ebenso smarte Rasterfassade.<br />

Beim Neubau des Amts für Umwelt und<br />

Energie in Basel ist der Name Programm.<br />

Besonderes Gestaltungsmerkmal des von<br />

jessenvollenweider entworfenen Nullenergiehauses<br />

in Holz-Beton-Hybridbauweise,<br />

ist die leichte Photovoltaikfassade,<br />

die ein flexibles Raum- und Tragsystem<br />

umhüllt.<br />

Weniger Technik, dafür umso mehr Grün<br />

bietet ein vom Büro Maison Edouard<br />

François gestaltetes Wohnquartier auf<br />

dem Areal eines ehemaligen Fußballstadions.<br />

Dieses offeriert nämlich nicht nur<br />

qualitativen Wohn- und Lebensraum,<br />

sondern auch eine der größten begrünten<br />

Fassaden Europas.<br />

Das neue dreizehnstöckige Gebäude der<br />

Buckle Street Studios im Londoner Stadtteil<br />

Whitechapel wiederum überzeugt vor<br />

allem auf ästhetischer Ebene. Das New<br />

Yorker Design Studio Grzywinski+Pons<br />

entwarf eine dreigeteilte Fassade, die sich<br />

perfekt in das dichte Konglomerat von Gebäuden<br />

verschiedenster Epochen einfügt.<br />

Abgerundet wird das Leitthema durch ein<br />

Interview mit Architekt und Professor Dr.<br />

Philipp Lionel Molter. Er erklärt seine Arbeitsweise<br />

an praktischen Beispielen und<br />

gewährt einen Einblick, was eine intelligente<br />

Fassade in seinen Augen auszeichnet.<br />

Im Schwerpunkt RETAIL<strong>architektur</strong> dreht<br />

sich diesmal alles um kleine, aber feine<br />

Shop-Konzepte. Zum Abschluss zeigen wir<br />

in der Rubrik EDV, warum Künstliche Intelligenz<br />

auch im Baubereich zu den Schlüsseltechnologien<br />

der nächsten Jahre gehört.<br />

Andreas Laser<br />

Design zum Wohlfühlen<br />

- bei Tag und Nacht.<br />

Die neue Zetra Lamelle für Raff storen<br />

Der SonnenLicht Manager<br />

Maximale Abdunkelung bei Tag und Nacht<br />

Geradlinige Geometrie für eine harmonische Fassadenoptik<br />

Maximale Gestaltungsfreiheit - von Farbe bis Oberfl äche<br />

Jetzt Muster bestellen: www.warema.at/zetra-muster<br />

Jetzt auf unserer<br />

Digitalmesse:<br />

www.sunlight-interactive.de

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

4<br />

36<br />

Inhalt<br />

Editorial 03<br />

Architekturszene 06<br />

Die grüne Fassade der Moderne<br />

Magazin 12<br />

Bau & Recht 24<br />

Suffizienz als 26<br />

Entwurfsstrategie<br />

Interview mit Architekt und Professor<br />

Dr. Philipp Lionel Molter<br />

Atmungsaktive Architektur 30<br />

Shenzhen Rural Commercial Bank<br />

Headquarters / Shenzhen, China / SOM<br />

Schimmerndes Sonnenkleid 36<br />

Amt für Umwelt und Energie /<br />

Basel, Schweiz / jessenvollenweider<br />

Gläserne Krone 42<br />

Buckle Street Studios / London /<br />

Grzywinski+Pons<br />

Kreuz und quer gedacht 48<br />

Sanya Jinmao FarmLab /<br />

Hainan, China / CLOU architects<br />

Urbanes Wohnen im Grünen 54<br />

Le Ray / Nizza /<br />

Maison Edouard François<br />

RETAIL<strong>architektur</strong> 60<br />

Produkt News 74<br />

edv 94<br />

KI am Bau: Maschinell<br />

planen und bauen<br />

30<br />

42 48<br />

54<br />

MEDIENINHABER UND HERAUSGEBER Laser Verlag GmbH; Ortsstraße 212/2/5, 2331 Vösendorf, Österreich<br />

CHEFREDAKTION Andreas Laser (andreas.laser@laserverlag.at)<br />

REDAKTION DI Linda Pezzei, Edina Obermoser, Dolores Stuttner, DI Marian Behaneck,<br />

GESCHÄFTSLEITUNG Silvia Laser (silvia.laser@laserverlag.at) n LTG. PRODUKTREDAKTION Nicolas Paga (nicolas.paga@laserverlag.at) Tel.: +43-1-869 5829-14<br />

GRAFISCHE GESTALTUNG & WEB Andreas Laser n LEKTORAT Mag. Heidrun Schwinger n DRUCK Bauer Medien & Handels GmbH<br />

ABONNEMENTS Abonnement (jeweils 8 <strong>Ausgabe</strong>n/Jahr): € 94,- / Ausland: € 115,-, bei Vorauszahlung direkt ab Verlag n Studentenabonnement (geg. Vorlage einer gültigen Inskriptionsbestätigung):<br />

€ 64,- / Ausland: € 91,- (Das Abonnement verlängert sich automatisch, sofern nicht mind. 6 Wochen vor Erscheinen der letzten <strong>Ausgabe</strong> eine schriftliche Kündigung bei uns einlangt.)<br />

EINZELHEFTPREIS € 14,- / Ausland € 18,-<br />

BANKVERBINDUNG BAWAG Mödling, Konto Nr. 22610710917, BLZ 14000, IBAN AT 87 1400022610710917, BIC BAWAATWW n Bank Austria, Konto Nr. 51524477801, BLZ 12000<br />

IBAN AT 231200051524477801, BIC BKAUTWW; UID-Nr. ATU52668304; DVR 0947 270; FN 199813 v; n ISSN: 1606-4550<br />

Mit ++ gekennzeichnete Beiträge und Fotos sind entgeltliche Einschaltungen. Die Redaktion haftet nicht für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos. Berichte, die nicht von einem Mitglied<br />

der Redaktion gekennzeichnet sind, geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Das Magazin und alle in ihm enthaltenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt.

Gästehaus Textilakademie NRW, Mönchengladbach, Deutschland I slapa oberholz pszczulny | architekten<br />

concrete skin<br />

| Fassadenplatten aus Glasfaserbeton<br />

| Lebendiger und authentischer Materialcharakter<br />

| Brandschutzklasse A1 – nicht brennbar<br />

| Neue Farben und Texturen<br />

www.rieder.cc | | #riederfacades

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

6<br />

Architekturszene<br />

Die grüne Fassade<br />

der Moderne<br />

Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt mittlerweile in Städten. Derzeit ist<br />

davon auszugehen, dass sich der Anteil an Stadtbewohnern in Zukunft weiter vergrößert.<br />

Dabei sind Städte heute für mehr als 70 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs<br />

und der Erzeugung von CO 2 -Emissionen verantwortlich. Es stellt sich daher<br />

durchaus die Frage, ob urbane Konglomerationen zum Erreichen der Klimaziele nicht<br />

kontraproduktiv sind. Laut Architekt Rudi Scheuermann ist die voranschreitende<br />

Urbanisierung und Globalisierung aber nicht etwa das Problem, sondern vielmehr<br />

ein Teil der Lösung.<br />

Text: Dolores Stuttner<br />

Wird nämlich der CO 2 -Ausstoß in einer Großstadt pro<br />

Kopf ermittelt, fällt der Wert in urbanen Arealen um<br />

bis zu 40 Prozent geringer aus als in dünn besiedelten<br />

Gebieten. Für die bessere Umweltbilanz sind kleinere<br />

Wohnräume, die vermehrte Nutzung des Öffentlichen<br />

Verkehrs und kürzere Wege verantwortlich.<br />

Und trotzdem stehen auch Städte vor der Herausforderung,<br />

bis 2050 klimaneutral zu werden. Gemäß<br />

Experten ist der Einsatz von Stadtbegrünung, erneuerbarer<br />

Energie und nachhaltiger Mobilitätskonzepte<br />

dafür unverzichtbar. Große Entwicklungen gab es in<br />

den letzten Jahren vor allem in Bezug auf Fassadenund<br />

Dachbegrünungen.<br />

u<br />

Amtsgebäude der MA 48 am Wiener Gürtel<br />

© C. Fürthner

7<br />

Holz und Aluminium stilvoll und funktional kombiniert: Die BEGA<br />

Systempollerleuchten mit extrem langlebigen Holzpollerrohren setzen<br />

qualitativ Maßstäbe und optisch Akzente. Das Accoya ® -Holz aus<br />

nachhaltiger Forstwirtschaft bereichert den Einsatzbereich dieser<br />

Leuchten um das angenehme Gefühl von Wärme und Natürlichkeit.<br />

BEGA Leuchten GmbH – Competence Center Innsbruck · Grabenweg 3<br />

6020 Innsbruck · Telefon 0512 34 31 50 · Fax 0512 34 31 50 89<br />

info-austria@bega.com · www.bega.com<br />

Architekturszene<br />

Das gute Licht.<br />

Für natürliche Akzente.

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

8<br />

Architekturszene<br />

Das 2016 sanierte Gebäude der MA 31 im 6. Wiener Gemeindebezirk<br />

© Salama Iman<br />

Die Folgen des Klimawandels eindämmen<br />

– Lebensqualität steigern<br />

Begrünte Städte helfen nicht nur bei der<br />

Bekämpfung des Klimawandels, sondern<br />

sie steigern langfristig auch die Wohn- und<br />

Lebensqualität der Bewohner. Pflanzen an<br />

der Fassade wirken obendrein wärme- und<br />

schalldämmend. Mit ihnen ist es möglich,<br />

störende Umgebungsgeräusche im Gebäude<br />

zu reduzieren – im Winter fungieren sie<br />

als lokale Isolation, wobei sie die Wärme<br />

speichern, während sie im Sommer einen<br />

kühlenden Effekt haben. Der Dämmungseffekt<br />

der Fassadenbegrünung ist dadurch<br />

mit positiven Auswirkungen auf die Heizkosten<br />

und den CO 2 -Verbrauch durch Klimageräte<br />

verbunden.<br />

Nicht zu vernachlässigen ist schließlich der<br />

gestalterische Effekt grüner Hausfassaden.<br />

Sie werten das Gebäude und – in weiterer<br />

Folge – den betreffenden Stadtteil ästhetisch<br />

auf.<br />

Werden zusätzlich Dachbegrünungen realisiert,<br />

findet damit eine Rückgabe versiegelter<br />

Flächen an die Natur statt. Kleintieren<br />

wird somit mehr Lebensraum in urbanen<br />

Gebieten zur Verfügung gestellt, wobei die<br />

Pflanzen Vögeln und Bienen Nahrungsquellen<br />

und Nistplätze bieten. Ist ausreichend<br />

Fläche vorhanden, lassen sich bepflanzte<br />

Dachbereiche auch von Menschen zur Erholung<br />

nutzen.<br />

Stadtbegrünung als essenzielle<br />

Zutat für die zukunftsfähige Stadt<br />

Die Stadtbegrünung leistet also zweifelsohne<br />

einen essenziellen Beitrag zum Klimaschutz.<br />

Um nachhaltige Veränderung zu<br />

erzielen, darf die grüne Architektur gemäß<br />

Scheuermann aber nicht bloße „Zutat“ bei<br />

Neubauten sein. Nicht selten wird das üppige<br />

Grün an den Fassaden bei sogenannten<br />

Nachhaltigkeitsprojekten zu Marketingzwecken<br />

genutzt. Die Frage nach dem Klimaschutz<br />

stellt sich besonders dann, wenn der<br />

Bestand solchen Neubauten weichen muss.<br />

Laut Architekt Scheuermann setzen Städte,<br />

die dies oft nicht nötig hätten, auf kostspielige<br />

und ressourcenintensive Wohntürme,<br />

die durch grüne Wände umweltbewusst erscheinen<br />

sollen. Wollen Planer ein Quartier<br />

tatsächlich klimaneutral gestaltet, geht es<br />

in erster Linie darum, Instandhaltungs- und<br />

Sanierungsmöglichkeiten auszuloten.<br />

Natürlich ist unbestritten, dass Begrünungen<br />

von Dächern und Fassaden die Auswirkungen<br />

des Klimawandels eindämmen. Im<br />

Sommer heizen sich die betreffenden Bauteile<br />

nicht so stark auf, wobei sich die Verdunstungskälte<br />

der Pflanzen auch für die<br />

Kühlung des Innenbereichs einsetzen lässt.<br />

Bei intelligenter Planung ist es sogar möglich,<br />

Grünelemente mit Photovoltaik zu kombinieren.<br />

Diese Anlagen arbeiten bei mittleren<br />

Temperaturen äußerst effektiv, wodurch<br />

es also die Dach- und Fassadenbegrünung<br />

schafft, deren Effizienz zu maximieren.<br />

Klimaneutral wird ein Stadtteil aber erst<br />

dann, wenn die Fassadenbepflanzung in<br />

Kombination mit umweltschonender Architektur<br />

zum Einsatz kommt. Positivbeispiel<br />

für die Umsetzung einer grünen Fassade am<br />

Bestand ist das Amtsgebäude der MA 48<br />

am Wiener Gürtel. Auf einer Fläche von 850<br />

Quadratmetern wurden nach den Plänen<br />

von Rataplan Architektur 2.850 Laufmeter<br />

Pflanzentröge aus Aluminium angebracht.<br />

Die Verkleidung aus 17.000 Pflanzen dient<br />

auf dem Bau aus den 1960er-Jahren nicht<br />

nur dem CO 2 -Ausgleich, sondern sie ist<br />

gleichzeitig Wärme- und Schalldämmung.<br />

Ursachen statt Symptome bekämpfen<br />

Mit der Stadt- und Gebäudebegrünung<br />

wird es niemals möglich sein, die Auslöser<br />

des Klimawandels zunichte zu machen. Die<br />

nachhaltige Gebäudeverkleidung lindert<br />

zwar die Symptome, aber nicht die Ursache<br />

der globalen Erwärmung. Es spricht<br />

selbstverständlich nichts dagegen, die<br />

Auswirkungen der zunehmenden Luftverschmutzung<br />

und Temperaturzunahme in<br />

Siedlungsgebieten auf diese Weise zu mildern.<br />

Allerdings ist die Baubranche dazu<br />

angehalten, weitreichendere Lösungen für<br />

eines der wohl größten Probleme der heutigen<br />

Zeit zu finden.<br />

Anstatt auf kostspielige und CO 2 -lastige<br />

Prestigeprojekte mit grünen Fassaden zu<br />

setzen, empfiehlt es sich eher, bestehende<br />

Objekte zu begrünen und so im Kleinen zu<br />

agieren. Das Ziel besteht darin, die Bepflanzung<br />

an Fassaden und Dächern zur Selbstverständlichkeit<br />

werden zu lassen – und<br />

das nicht nur bei Großprojekten. u

Max Exterior Oberflächen:<br />

• kreative Freiheit<br />

• individuelle Gestaltungsmöglichkeiten<br />

• Fassadengestaltung, Balkonbekleidungen<br />

und Outdoor-Möbel<br />

9<br />

Magazin<br />

Fundermax GmbH<br />

office@fundermax.at<br />

www.fundermax.at<br />

„Sei das Original,<br />

nicht die Kopie.“<br />

(Hannes K., Architekt)

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

10<br />

Architekturszene<br />

Stadthaus M1 in Freiburg<br />

© Zooey Braun<br />

Das Zusammenspiel der Materialien<br />

Die Kombination von Pflanzen und Fassaden<br />

verlangt Architekten auch ein genaues Wissen<br />

über Bausubstanzen und deren Eigenschaften<br />

ab. Ist ein Haus zu begrünen, muss<br />

dieses in einwandfreiem Zustand sein. Liegt<br />

eine hohe Widerstandsfähigkeit vor, können<br />

auf dem Gebäude selbst Haftwurzler wie<br />

Wilder Wein oder Efeu wachsen. Allein aus<br />

diesem Grund werden Fassadenbegrünungen<br />

häufig auf Neubauten installiert. Bereits<br />

während dem Hausbau ist es möglich, die<br />

Anbringung der Bepflanzung mit einzuplanen<br />

und die Außenhülle entsprechend robust<br />

zu gestalten – besonders gut eignen<br />

sich Aluminium- und Stahlfassaden. Noch<br />

junge Fassaden haben zudem den Vorteil,<br />

frei von Rissen zu sein.<br />

Das heißt allerdings nicht, dass bei Altbauten<br />

auf Begrünungen dieser Art verzichtet<br />

werden muss. Allerdings ist im Vorfeld der<br />

Zustand der Fassade genau zu untersuchen.<br />

Bestimmte Pflanzenarten können bei<br />

Materialien, die bereits in die Jahre gekommen<br />

sind, etwaige Schäden verschlimmern.<br />

Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn<br />

sich erwähnte Haftwurzler in Spalten oder<br />

Rissen festsetzen. Aus diesem Grund eignen<br />

sich Häuser mit Verkleidungen aus<br />

Schindeln oder vorgehängten Wandplatten<br />

ebenfalls schlecht für die Bepflanzung.<br />

Dass Fassadenbegrünung am Bestand<br />

funktioniert, zeigt das 2016 sanierte Gebäude<br />

der MA 31 im 6. Wiener Gemeindebezirk.<br />

In diesem Fall wurde die Bepflanzung am<br />

Bau aus den 1960er-Jahren nicht direkt angebracht<br />

– die Installation erfolgt über eine<br />

Tragkonstruktion, die die Architekten von<br />

Rataplan auf eigenem Fundament vor das<br />

Gebäude stellten.<br />

Beliebt ist aber nicht nur die Fassadenbegrünung<br />

mit Kletterpflanzen, sondern auch<br />

die Bepflanzung von Bauten mithilfe von<br />

Trögen. Solche Maßnahmen sind von den<br />

zuständigen Architekten bereits bei der<br />

Planung mitzudenken. Andere Varianten –<br />

wie beispielsweise Tragkonstruktionen für<br />

Ranken – lassen sich aber auch im Nachhinein<br />

realisieren.<br />

Die Fassadenbegrünung<br />

dem Gebäude anpassen<br />

Heute ist es auf unterschiedliche Weise<br />

möglich, Pflanzen an die Fassade zu bringen.<br />

Bei Alt- sowie bei Bestandsbauten erfreut<br />

sich vor allem die Fassadenbegrünung<br />

mit Kletterpflanzen großer Beliebtheit.<br />

Durch die Unterstützung ausgeklügelter<br />

Ranksysteme lassen sich die Gewächse an<br />

der Wand hinauf leiten. Hierbei wird zwischen<br />

einem Edelstahlseilnetz und einem<br />

Gerüstsystem zur Rankhilfe unterschieden.<br />

Das Seilkonstrukt leitet die Pflanzen<br />

mit einer Kombination aus Edelstahlseilen<br />

und Klemmen in die gewünschte Richtung,<br />

während das Gerüst als Stütze entlang der<br />

Wand fungiert – gelungen setzten diese<br />

Technik die Architekten Barkow Leibinger<br />

am Stadthaus M1 in Freiburg um.<br />

Experten bedienen sich heute aber auch der<br />

flächigen Fassadenbegrünung. Diese setzt<br />

sich aus bepflanzten Vliesmodulen mit einer<br />

Unterkonstruktion als Verbindungselement<br />

zusammen. Dadurch ist es möglich, die Konstrukte<br />

mit der Fassade zu verbinden – die<br />

Außenhaut des Gebäudes ist damit bereits<br />

nach der Montage begrünt, sodass keine<br />

langen Wuchszeiten abgewartet werden<br />

müssen. Die Pflanzen wachsen des Weiteren<br />

in der Fassade selbst, womit eine hohe<br />

Gestaltungsvielfalt gegeben ist – das Beund<br />

Entwässerungssystem ist übrigens in<br />

die Bauteile integriert und von außen nicht<br />

zu sehen. Da die begrünten Elemente bereits<br />

mit der gewünschten Bepflanzung geliefert<br />

werden, ist es ganz einfach möglich,<br />

die Fassadenbegrünung in sämtlichen Teil-

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

11<br />

Magazin<br />

bereichen und Höhen unterzubringen. Der<br />

Einsatz dieser Variante ist natürlich mit höheren<br />

Baukosten verbunden, wobei sie sich<br />

fast ausschließlich für Neubauten eignet.<br />

Geht es um den Klimaschutz, ist die Fassadenbegrünung<br />

für den Städtebau sicherlich<br />

eine wichtige Ergänzung. Sie<br />

zählt mittlerweile zu den Maßnahmen, die<br />

in der Stadt der Zukunft als essenzielle<br />

Zutat gehandelt wird, wobei sie nicht nur<br />

dem Umweltschutz, sondern obendrein der<br />

Lebens- und Wohnqualität dient. Das Problem<br />

des Klimaschutzes vermag die Gebäudebegrünung<br />

aber allein nicht zu lösen.<br />

Architekten stehen heute vor der Herausforderung,<br />

die Bauplanung ganzheitlich zu<br />

betrachten – es gilt, veraltete Strukturen<br />

zu durchbrechen und den Lebenszyklus<br />

von Baumaterialien und Gebäuden zu maximieren.<br />

Dabei ist zu bedenken, dass die<br />

Konstruktion von neuen Gebäuden mit<br />

einem hohen CO 2 -Verbrauch einhergeht.<br />

Kurz gesagt: Auch eine noch so grüne<br />

Stadt, kann die negativen Folgen der Materialverschwendung<br />

nicht ausgleichen. •<br />

Stadthaus M1 in Freiburg<br />

© Zooey Braun<br />

Solargründach<br />

System-Symbiose für nachhaltige Städte<br />

Solargründächer verbinden viele Vorteile:<br />

Effizienzsteigerung der Photovoltaikanlage<br />

Erhalt des natürlichen Wasserhaushaltes<br />

Biodiversitätssteigerung<br />

Erfüllung von Einleitbeschränkungen<br />

OPTIGRÜN-SOLAR<br />

ist eine auflastgehaltende Solaraufständerung.<br />

Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 1 und 9.<br />

Optigrün international AG | optigruen.at

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

12<br />

Magazin

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

13<br />

Magazin<br />

Vom Wolkenkratzer<br />

zum Baumhaus<br />

404 Bäume, 4.620 Sträucher und fast 2.500 m 2 Gras, Blumen und Kletterpflanzen<br />

– was wie ein Konzept für Park- oder Grünflächen klingt, ist die begrünte Fassade<br />

zweier Wohntürme. Mit dem Easyhome Huanggang Vertical Forest City Complex<br />

brachten Stefano Boeri Architetti ein Stück vertikalen Wald nach Huanggang. Die<br />

Hochhäuser zeigen, wie man urbanes Grün in neuen Dimensionen denkt und so<br />

die Natur in die Stadt bringt.<br />

Text: Edina Obermoser Fotos: RAW VISION studio<br />

Auf dem über 4.5 Hektar großen Areal in der Metropole<br />

in der Provinz Hubei entstehen mit dem<br />

Easyhome-Komplex neue Wohn-, Hotel- und Gewerbeflächen.<br />

Die fertiggestellten Türme sind die ersten<br />

beiden – von insgesamt fünf – und den italienischen<br />

Architekten zufolge der erste vertikale Wald Chinas.<br />

Mit dieser Typologie beschäftigten sich Stefano<br />

Boeri und sein Team bereits beim Bosco Verticale in<br />

Mailand und vielen anderen Projekten. Für die Fassade<br />

der chinesischen Wohnbauten kombinierten sie<br />

offene und geschlossene Balkone, die sich in einem<br />

diagonalen Muster und in unterschiedlichen Größen<br />

aneinanderfügen. Während die verglasten Loggien<br />

die Ansichten der 80 m hohen Türme wie 3D-Pixel<br />

überziehen, wachsen in den Freiräumen dazwischen<br />

Bäume, Sträucher und andere Pflanzen aus großen<br />

Trögen. Sie umspielen die Fenster, ranken sich an den<br />

Fassaden entlang in die Höhe oder hängen nach unten<br />

und umrahmen die Aussicht der Bewohner. Der<br />

Blick in die natürliche Umgebung soll ein naturnahes,<br />

urbanes Wohnerlebnis bieten.<br />

Bei der Bepflanzung setzte die Botanikerin und Landschaftsarchitektin<br />

Laura Gatti auf lokale Arten. Neben<br />

chinesischem Ginkgo kamen immergrüne Bäume<br />

mit duftenden Blüten sowie Ahorn, Bambus und kleinere<br />

Weidengewächse zum Einsatz. Dazwischen verdichten<br />

Gräser den vertikalen Wald. Die spezifischen<br />

Eigenschaften wie Laubfärbung, Wuchshöhe und<br />

Ausrichtung der Vegetation wurden in die Gestaltung<br />

der Wohntürme miteinbezogen. Die lebendigen<br />

Ansichten sorgen aber nicht nur für einen grünen<br />

Farbtupfer in der Stadt, der sich mit den Jahreszeiten<br />

verändert, sondern haben zudem einen positiven<br />

Einfluss auf das Klima: Laut Berechnungen der Planer<br />

nimmt die bewachsene Hülle pro Jahr 22 Tonnen<br />

CO 2 auf und produziert gleichzeitig 11 Tonnen Sauerstoff.<br />

Mit diesen klimaaktiven Qualitäten birgt das<br />

Projekt insbesondere für asiatische Großstädte mit<br />

hoher Luftverschmutzung interessante Chancen und<br />

trägt vielleicht dazu bei, dass in Zukunft – Mensch<br />

und Planet zuliebe – auch in China mehr urbane Räume<br />

überwiegend Grün statt Grau gebaut werden.

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

14<br />

Magazin<br />

Hightech Blattgrün<br />

Mit einer begrünten Fassade setzt das Hotel Gilbert im 7. Bezirk in Wien Maßstäbe<br />

in der nachhaltigen Klimawandelanpassung. Bei dem im Herbst vergangenen Jahres<br />

eröffneten Beherbergungsbetrieb ist neben der Dachflächenbegrünung und<br />

dem Pflanzkonzept der Innenräume die begrünte Fassade ein integraler Bestandteil<br />

der Gebäude<strong>architektur</strong>.<br />

Fotos: Wolf-Dieter Grabner, Sempergreen

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

15<br />

Magazin<br />

Zum Einsatz kam dafür das Living-Wall-System des<br />

holländischen Begrünungsspezialisten Sempergreen,<br />

das vom Wiener Büro Green4Cities geplant und speziell<br />

für das Gilbert an den Standort in der Breite<br />

Gasse 9 angepasst wurde: Ein individueller, ganzjährig<br />

grüner Pflanzenmix aus Gräsern, Stauden und<br />

Gehölzen sorgt dort an heißen Sommertagen durch<br />

die natürliche Verdunstung für eine Kühlleistung<br />

zwischen 250 bis 337 kWh pro Tag. Das entspricht<br />

ungefähr der Leistung von fünf Raumklimageräten<br />

über den gleichen Zeitraum. Gemeinsam mit der aktiven<br />

Kühlung durch den Verdunstungseffekt ist so für<br />

deutliche Abkühlung gesorgt – um bis zu 3° Celsius.<br />

Hinter der Pflanzenwand schläft es sich aber nicht<br />

nur aus Temperaturgründen besser: Um rund 10<br />

Dezibel verringert die bepflanzte Gebäudehülle die<br />

Lärmbelastung. Der Geräuschpegel wird also – die<br />

Skala verläuft exponentiell – halbiert.<br />

Die einzelnen Paneele dieses Fassaden-Systems<br />

wurden im Glashaus unter optimalen Bedingungen<br />

vorkultiviert und fertig begrünt angeliefert. Durch<br />

die automatisch gesteuerte und über Sensoren überwachte<br />

Wasser- und Nährstoffversorgung erhalten<br />

die Pflanzen in den Cradle-to-Cradle zertifizierten<br />

Fassadenteilen nun auch genau das, was sie zum<br />

Wachsen benötigen – die Living Wall kümmert sich<br />

sozusagen um sich selbst, einzig für den Pflanzenschnitt<br />

müssen die Hausgärtner noch Hand anlegen.<br />

Die Neugestaltung des Gilbert leistet einen aktiven<br />

Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel – die Fassade<br />

speichert etwa 1 kg CO 2 /m 2 im Jahr –, und ist<br />

vor allem eine Maßnahme zur Klimawandelanpassung.<br />

Gemeinsam mit umfangreicher Bepflanzung<br />

der Terrassen im Dachgeschoß, Begrünung des Innenhofes<br />

und einem modernen Pflanzkonzept für<br />

den Innenbereich ist die ganzjährig grüne Gebäudefront<br />

ein Beitrag zu einer belebten Stadt, die nicht<br />

nur für Menschen lebenswert ist, sondern in der auch<br />

Biodiversität und Artenvielfalt ihren Platz finden. Als<br />

Grüninsel ist sie dauerhafter oder temporärer Lebensraum<br />

für unzählige Arten von Vögeln und Insekten<br />

und trägt so auch entscheidend zum Artenschutz<br />

in der Stadt bei.<br />

WER<br />

SUCHET<br />

ERFINDET.<br />

Setzen Sie auf die CLArin von ASCHL. Punkt.

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

16<br />

Magazin<br />

Textil-Twist<br />

Lang Vonier Architekten realisierten mit Gantner Instruments IV in Schruns<br />

bereits das vierte Projekt für den Prüf- und Messgerätehersteller. Nach der Errichtung<br />

der Firmenzentrale, einer Erweiterung und einem Innenumbau gestalteten<br />

die ebenfalls in der Vorarlberger Gemeinde ansässigen Planer nun einen kompakten<br />

Anbau. Dieser tanzt mit seiner textilen Fassade subtil aus der Reihe und sorgt<br />

so für einen dynamischen Twist.<br />

Text: Edina Obermoser Fotos: Lang Vonier Architekten<br />

Gantner Instruments legte großen Wert darauf, dass<br />

der Unternehmenssitz nicht nur räumliche Anforderungen<br />

erfüllt, sondern auch zur Firmenphilosophie<br />

passt. Bereits der längliche Haupttrakt wurde deshalb<br />

so gestaltet, dass er wachsen und sich flexibel<br />

an neue Bedürfnisse anpassen kann. Im Zuge der<br />

vierten Erweiterung dockt jetzt ein schlichter Kubus<br />

an den Bestand an. Der Neubau beinhaltet über drei<br />

Etagen verteilt Labor- und Versuchsräume im Erdgeschoss<br />

sowie Büro- und Arbeitsflächen in den oberen<br />

Bereichen, die sich rund um einen Erschließungskern<br />

mit zentralem Oberlicht anordnen. Der Zugang zum<br />

Annex erfolgt ausschließlich über eine Brücke im ersten<br />

Stock vom Hauptgebäude aus. Dieses bleibt mit<br />

seiner zentralen Treppe und der Gemeinschaftszone<br />

weiterhin das Herzstück des Headquarters. Wie auch<br />

der Riegelbau ist das neue Volumen orthogonal zur<br />

vorbeiführenden Straße positioniert und hat die gleiche<br />

Breite, steht jedoch leicht versetzt ein paar Meter<br />

weiter innen am Grundstück. Der quadratische Anbau<br />

ist in Stahlbeton ausgeführt. Anders als beim bestehenden<br />

Gebäude – wo der Beton außen konventionell<br />

gedämmt, verputzt und abschließend rundum mit<br />

einer Fassade aus Metalllamellen verkleidet wurde –<br />

entschieden sich die Architekten hier für einen anderen<br />

Ansatz: Sie ließen den grauen Sichtbeton außen<br />

sichtbar und kombinierten ihn mit einer innenliegenden<br />

Schaumglasdämmung, die mit Gips verspachtelt<br />

wurde. Die Oberfläche ergibt leicht angeschliffen eine<br />

raue, lebendige Struktur. Lediglich vereinzelte, neuralgische<br />

Stellen hydrophobierte man.<br />

u

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

17<br />

Magazin<br />

Thermisch sanieren<br />

Dämmung rauf,<br />

Kosten runter!<br />

Warm im Winter – kühl im Sommer<br />

Eine effiziente Dämmung der Außenwände schützt im<br />

Winter nicht nur vor Kälte, sondern auch im Sommer vor<br />

Überhitzung. Bei der thermischen Sanierung der Außenwand<br />

ist die Baumit open air KlimaschutzFassade die erste Wahl.<br />

Baumit open air ist die kostengünstigste atmungsaktive<br />

Fassadendämmung. Baumit open air ist<br />

atmungsaktiv wie ein Ziegel und<br />

dämmt mit 99 % Luft.<br />

Hier mehr<br />

erfahren:<br />

■ Energie sparen und Klima schützen<br />

■ für ein behagliches & gesundes Raumklima<br />

■ hohe Lebensdauer<br />

Baumit. Ideen mit Zukunft.

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

18<br />

Magazin<br />

Die Außenansichten umhüllt in den oberen zwei<br />

Dritteln des Baukörpers eine textile Fassade. Sie<br />

setzt sich aus drei Streifen zusammen, die das Volumen<br />

horizontal umschließen. Als Unterkonstruktion<br />

für die Membranen dient ein Stahlrahmensystem.<br />

Rechteckige Formrohre verbinden die Stahlbügel<br />

mit den Fassadenprofilen, in denen die Bahnen<br />

eingespannt sind. Da die vorgehängte Struktur im<br />

Grundriss um vier Grad verdreht wurde, variiert der<br />

Abstand zwischen den beiden Schichten der Gebäudehülle.<br />

Diese leichte Rotation verleiht dem Annexbau<br />

nicht nur eine gewisse Dynamik, sondern hat<br />

zudem konstruktive Gründe: An den Berührungspunkten<br />

befestigte man den Stahlrahmen an den<br />

Betonwänden. Über die Ansichten zieht sich eine<br />

schwarz-weiße Punktewolke, die je nach Blickwinkel<br />

dichter oder lockerer wirkt und auf einem Luftbild<br />

der Region basiert. Das Konzept für das abstrahierte<br />

Muster entstand gemeinsam mit der Grafikagentur<br />

Sägenvier aus Dornbirn. Besonders spannend fanden<br />

Lang Vonier Architekten den Effekt der transluzenten<br />

Gebäudehülle, die sich je nach Licht und<br />

Tageszeit verändert: Während sie von außen tagsüber<br />

eher geschlossen erscheint, macht sie den Bau<br />

nachts zum diffusen Leuchtkörper. In den Innenräumen<br />

nimmt man die Membran hingegen kaum wahr.<br />

Dort lässt sie Blicke nach draußen nahezu uneingeschränkt<br />

zu, schützt aber gleichzeitig vor Sonne und<br />

Blendung. Besonders erfreulich: Trotz etwas höherer<br />

Kosten setzte man beim gesamten Projekt auf Regionalität<br />

und wählte für Planung und Umsetzung<br />

ausschließlich lokale Unternehmen.<br />

•

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

19<br />

Magazin<br />

Urbanes Leben –<br />

ohne Unterbrechung<br />

KONE 24/7 Connected Services liefert wertvolle Informationen über anstehende Wartungsanforderungen und<br />

identifiziert potenzielle Probleme, bevor sie Störungen verursachen. Wir vernetzen Ihre Aufzüge, Rolltreppen<br />

und automatischen Gebäudetüren mit unserem cloud-basierten Service und nutzen auf künstlicher Intelligenz<br />

basierende Analysen, um klügere vorausschauende Wartungsentscheidungen zu treffen, die den Personenfluss<br />

in Gebäuden auf ein ganz neues Niveau heben.<br />

kone.at

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

20<br />

Magazin<br />

Energetische<br />

Innovation aus Holz<br />

Einen neuen städtebaulichen Maßstab setzten a+r Architekten mit der „Westspitze“.<br />

Mit dem Gewerbe- und Bürobau aus Holz realisierten sie das erste Holz-Hybrid-Gebäude<br />

in dieser Größenordnung in Deutschland. Das siebengeschossige<br />

Bauwerk wird als Musterbeispiel für Klimafreundlichkeit angesehen und hat sich<br />

in Tübingen bereits als „kompaktes Kraftwerk der Nachhaltigkeit“ einen Namen<br />

gemacht – verantwortlich dafür, ist nicht zuletzt die fast unsichtbare Solarfassade.<br />

Die energieerzeugende Außenhaut arbeitet effizient, wobei sie optisch nicht<br />

zu technisch wirkt.<br />

Text: Dolores Stuttner Fotos: Brigida Gonzalez

21<br />

Magazin<br />

Die PV-Elemente mit farbiger Beschichtung integrieren<br />

sich geradezu spielend in die pulverbeschichtete,<br />

vorgehängte Außenhaut aus Aluminiumblech. Je<br />

nach Lichteinfall ändert die Fassade ihre Farbe, was<br />

den Bau lebendig – und bisweilen gar emotional –<br />

wirken lässt.<br />

Die Holz-Hybrid-Bauweise stellte die Architekten<br />

zweifelsohne vor eine Herausforderung – zur Meisterung<br />

des Zusammenspiels der Materialien war bei<br />

der Planung als auch beim Bau ein genaues Vorgehen<br />

gefragt. Es galt nämlich, die Fassadengeometrie<br />

den Anforderungen des Holz-Tragwerks anzupassen.<br />

Die Raumdecken und die Außenwand bestehen aus<br />

rund 1.100 Kubikmetern Fichtenholz. Gemäß den Architekten<br />

handelt es sich dabei um über 1.000 Tonnen<br />

gebundenes CO 2 , wobei im Vergleich zum Bauen<br />

mit Stahlbeton ebenfalls weniger CO 2 -Verbrauch<br />

stattfand. Die Holz-Hybrid-Bauweise ist damit eine<br />

effektive ökologische Alternative zu konventionellen<br />

Baustoffen – das Innovationsprojekt zeigt auf, dass<br />

sich die noch junge Technik auch bei Hochhäusern sicher<br />

einsetzen lässt. Bereits ab dem ersten Geschoss<br />

wurde das Tragwerk des Gewerbegebäudes in dieser<br />

Ausführung errichtet, während die Planer Beton und<br />

Stahl so sparsam wie möglich anwendeten. Als Beispiel<br />

sind hier die Zimmerdecken zu erwähnen: diese<br />

setzen sich aus einem Holz-Brettschicht-Verbund<br />

mit sieben Metern Spannweite und Aufbeton von nur<br />

zehn Zentimetern zusammen.<br />

Klimagerechte Bauweise fand auch in der Innenraumgestaltung<br />

Einzug. Für jede Ebene sahen die Planer<br />

vertikale Gärten aus Orchideen, Farnen und anderen<br />

Regenwaldpflanzen vor. Die Atmosphäre gleicht auf<br />

den 4.500 m 2 Gewerbefläche damit einem Gewächshaus,<br />

sorgt für Komfort und Wohlbefinden.<br />

Visuell ansprechend und durchaus atmosphärisch ist<br />

des Weiteren die Holz-Verbund-Bauweise an den Unterseiten<br />

der Zimmerdecken sowie den Stützen der<br />

Fassade. Durch raumhohe Verglasungen werden die<br />

Räume durch Tageslicht erhellt. In Kombination mit<br />

der natürlichen Beleuchtung und dem weißen Mobiliar<br />

schafft die freundliche, offene Gestaltung der<br />

Zimmer ein einladendes Gefühl von Weite.<br />

Bei der Raumaufteilung stoßen intime Zonen auf offene<br />

Bereiche. So befinden sich im Gebäude nicht<br />

nur Büros – das Erdgeschoss wurde speziell für die<br />

Abhaltung von Kongressen, Events und anderen<br />

Großveranstaltungen konzipiert, während im siebten<br />

Stock ein Gemeinschaftsraum mit Terrasse allen<br />

Mietern zur Verfügung steht.<br />

Das Tübinger Innovationsprojekt zeigt auf, wie sich<br />

eine klimagerechte Holz-Hybrid-Bauform auch in<br />

Form von Gewerbeeinrichtungen realisieren lässt.<br />

Das Ziel der Architekten – und auch der Bauherrin<br />

Westspitze Gewerbebau GmbH – war es, ein Gebäude<br />

mit langlebiger und wartungsarmer Fassadenverkleidung<br />

auf hölzernem Grundgerüst zu entwickeln;<br />

energetisch wurde die Einhaltung des KfW-55-Standards<br />

angestrebt. Das Vorhaben der Planer ging mit<br />

ihrem Büroturm am Fuße eines jungen Wohnquartiers<br />

voll auf. Auch bei Mietern stieß das einzigartige<br />

Design auf Anklang – nur wenige Wochen nach<br />

seiner Fertigstellung im August 2020 war das Haus<br />

vollständig bezogen.

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

22<br />

Magazin<br />

Hightech-Hülle<br />

Gegenüber des historischen Universitätsgeländes der Harvard University entsteht<br />

auf der anderen Seite des Charles River im Bostoner Stadtteil Allston ein<br />

neuer Campus, der die nachhaltige Ausrichtung der renommierten Hochschule<br />

zeigen soll. Mit dem Science and Engineering Complex (SEC) planten Behnisch Architekten<br />

eines der ersten Gebäude am neuen Standort. Dafür entwickelten sie ein<br />

Forschungs- und Lehrgebäude mit innovativem Fassaden- und Lüftungssystem.<br />

Text: Edina Obermoser Fotos: Brad Feinknopf<br />

Auf 50.000 m 2 finden in dem Neubau der School of<br />

Engineering and Applied Science (SEAS) Labore,<br />

Schulungs- und Seminarräume nebeneinander Platz.<br />

Sie verteilen sich auf drei achtstöckige Volumen, die<br />

sich rund um zwei Atrien legen und auf Terrassengeschossen<br />

ruhen. Die ersten drei Etagen gehen mit<br />

ihren begrünten Dachterrassen stufenweise in die<br />

südlichen Freiflächen über. Sämtliche Grünflächen<br />

tragen maßgeblich zu einem angenehmen Klima auf<br />

dem Gelände bei. Gemeinsam mit Transsolar arbeitete<br />

das Planerteam ein effizientes Klima- und Energiekonzept<br />

für den Bau aus. Dieses setzt sich aus einer<br />

intelligenten Fassade und einem optimierten System<br />

zusammen, das mittels natürlicher Belüftung den<br />

Lüftungsbedarf um bis zu einem Drittel senkt. Das<br />

verringert die CO 2 -Emissionen im Vergleich zu ähnlichen<br />

Forschungsbauten um 50% und brachte dem<br />

Projekt eine LEED-Platinum-Auszeichung ein.

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

23<br />

Magazin<br />

Eine Dreifachverglasung mit Fenstern zur Frischluftzufuhr<br />

bildet die erste Schicht und den thermischen<br />

Abschluss der intelligenten Gebäudehülle. Davor<br />

legt sich in den obersten vier Stockwerken ein feststehender<br />

Sonnenschutz aus 12.000 filigranen Edelstahlelementen<br />

in 14 Formen, der zum charakteristischen<br />

Merkmal des Universitätsgebäudes wird. Mit<br />

den Ingenieuren von Knippers Helbig entwickelten<br />

die Architekten die erste hydrogeformte Fassade. Die<br />

einzelnen Paneele presste man dafür mit dem Verfahren<br />

aus der Automobilindustrie mittels Innendruck in<br />

die jeweilige Form. Für maximale Stabilität und niedrige<br />

Blendung wurden die 1.5 mm dünnen Bleche anschließend<br />

gefaltet und perforiert. Jedes Einzelteil<br />

des Brisesoleils ist perfekt auf seine Position und<br />

die Sonneneinstrahlung abgestimmt. Die Verschattungselemente<br />

ermöglichen Ausblicke nach draußen<br />

und lenken das Tageslicht gleichzeitig angenehm in<br />

die Forschungs- und Lehrräume. Je nach Jahreszeit<br />

reduziert das Fassadensystem Kühl- und Heizlast sowie<br />

Gebäudetechnik um bis zu 65%. Im Sockel und<br />

den terrassierten Geschossen prägen Fensterbänder<br />

und bodentiefe Verglasungen das Bild. In den Atrien<br />

gibt es öffenbare Elemente zur Nachtluftkühlung und<br />

außenliegende, horizontale Lamellen. Sie komplettieren<br />

die innovative Gebäudehülle des Bildungsbaus<br />

auf dem neuen Harvard-Campus, schützen vor Überhitzung<br />

und lassen diffuses Licht ins Innere.<br />

SKYFOLD<br />

Das vertikale Trennwandsystem öffnet sich<br />

komplett in den Deckenbereich. Es ist platzsparend,<br />

benötigt keine Führungs- oder<br />

Laufschienen und bietet Schalldämmung<br />

bis zu Rw 59 dB. Die elegante, stabile<br />

Trennwand lässt sich per Knopfdruck schnell<br />

und vollautomatisch Verfahren.<br />

T +43 732 600451<br />

offi ce@dorma-hueppe.at<br />

www.dorma-hueppe.at

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

24<br />

Bau & Recht<br />

Pop-up-Stores und<br />

Showroom-Konzepte<br />

Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Covid-19 haben auch den Wirtschaftssektor<br />

der Retail-Immobilien nicht verschont. Restrukturierungen und Insolvenzen<br />

von Retailern lassen einen erhöhten (auch großflächigen) Leerstand von Immobilien<br />

erwarten, sofern er noch nicht eingetreten ist. Vermieter sind daher vermehrt<br />

gezwungen, alternative Nutzungen ihrer Objekte ins Auge zu fassen.<br />

Text: Mag. Matthias Nödl<br />

Als alternative Nutzungen von Immobilien<br />

erleben vor diesem Hintergrund Pop-up-<br />

Stores und Showroom-Konzepte derzeit<br />

einen regelrechten Boom. Beide Nutzungsarten<br />

haben gemeinsam, dass sie auf eine<br />

eher kurzfristige und flexible Verwendung<br />

der Immobilien ausgerichtet sind. Sowohl<br />

die Kurzfristigkeit, als auch die Flexibilität<br />

der Nutzung stehen in aller Regel jedoch im<br />

Widerspruch zum Interesse des Vermieters<br />

an einer langfristigen und gleichförmigen<br />

Vermietung.<br />

Das gesetzliche Mietrecht bietet dem Vermieter<br />

im Falle solcher kurzfristigen, flexiblen<br />

Nutzungen kaum Handhabe. Denn das<br />

Mietrechtsgesetz (MRG) ist auf Geschäftsraummietverträge,<br />

deren ursprüngliche<br />

oder verlängerte Vertragsdauer ein halbes<br />

Jahr nicht übersteigt, nicht anwendbar.<br />

Und das – im Wesentlichen mittels Vereinbarung<br />

abdingbare – Mietrecht des ABGB<br />

(§§ 1090 ff) gibt nur einen groben rechtlichen<br />

Rahmen für Mietverhältnisse vor.<br />

Folglich liegt es – von wenigen Ausnahmen<br />

wie z.B. dem zwingenden Mietzinsminderungsrecht<br />

iSv § 1096 Abs 1 Satz 2 ABGB<br />

abgesehen – in der Privatautonomie von<br />

Mieter und Vermieter, im Mietvertrag Bedingungen<br />

und Konditionen zu vereinbaren,<br />

die einerseits dem Wunsch des Mieters<br />

nach einer kurzfristigen, flexiblen Nutzung<br />

der Immobilie gerecht werden, andererseits<br />

das Interesse des Vermieters an einer möglichst<br />

friktionsfreien Vermietung absichern.<br />

Steht das Mietobjekt im Wohnungseigentum<br />

des Vermieters sind auch die Interes-<br />

sen der übrigen Wohnungseigentümer und<br />

die im Wohnungseigentumsvertrag getroffenen<br />

Vereinbarungen zu berücksichtigen,<br />

die einer kurzfristigen, flexiblen Nutzung<br />

des Mietobjekts – z.B. aufgrund des ständigen<br />

Mieterwechsels, häufiger baulicher Anpassung<br />

der Ausstattung des Mietobjekts<br />

und des Hauses an die Bedürfnisse des<br />

Mieters, Wechsels der Klientel, etc. – entgegenstehen<br />

könnten.<br />

Das besondere Risiko, das mit einer kurzfristigen<br />

Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten<br />

zur flexiblen Nutzung verbunden<br />

sein kann, liegt darin, dass ein Mieter den<br />

vereinbarten Mietzins nicht bezahlt, aber<br />

die zwangsweise Räumung des Mietobjektes<br />

aufgrund der Rechtslage vor Ablauf der<br />

kurzen Vertragsdauer nicht gelingen kann,<br />

auch wenn der Vermieter unverzüglich die<br />

sofortige Auflösung des Mietverhältnisses<br />

erklärt.<br />

Dies liegt zum einen daran, dass der Vermieter<br />

gemäß § 1118 ABGB zu einer Auflösung<br />

des Mietverhältnisses erst berechtigt ist,<br />

wenn der Mieter den Mietzins trotz Mahnung<br />

bis zum nächstfolgenden Zinstermin<br />

nicht bezahlt hat (qualifizierter Zahlungsverzug).<br />

Die Vereinbarung von vermietergünstigeren<br />

Auflösungsbestimmungen ist<br />

daher überlegenswert, auch wenn eine solche<br />

von der Rechtsprechung allenfalls als<br />

rechtsunwirksam gewertet werden könnte.<br />

Zum anderen bedingt die Dauer eines gerichtlichen<br />

Räumungsverfahrens und die<br />

Möglichkeit des Mieters, die gerichtliche<br />

Durchsetzung der Räumung selbst durch<br />

unbegründete Einwendungen in die Länge<br />

ziehen zu können, dass gerichtliche Hilfe<br />

bei kurzfristigen Vermietungen stets zu<br />

spät kommt. Und Selbsthilfemaßnahmen<br />

des Vermieters könnte der Mieter mittels<br />

Besitzstörungsklage und Maßnahmen des<br />

einstweiligen Rechtsschutzes bekämpfen.<br />

Bei kurzfristigen Mietverhältnissen sollte<br />

der Vermieter daher darauf bestehen, dass<br />

der Mieter die Bezahlung des Mietzinses für<br />

die gesamte oder einen Gutteil der Mietdauer,<br />

in welcher Form immer (z.B. durch Mietzinsvorauszahlung,<br />

Barkaution oder unbare<br />

Sicherstellung in Form einer Bank-, Versicherungs-<br />

oder Konzerngarantie), sicherstellt.<br />

Im Falle einer unbaren Sicherstellung<br />

sollte der Vermieter überdies darauf wertlegen,<br />

dass die beigestellte Garantie abstrakt<br />

ist. Das heißt: Die Auszahlung der vom Vermieter<br />

angeforderten Garantiesumme sollte<br />

nach den Garantiebestimmungen über<br />

erste Anforderung des Vermieters erfolgen,<br />

und dies innerhalb kurzer Frist und unter<br />

Verzicht des Garanten auf jedwede Einreden<br />

oder Einwendungen aus dem zugrunde<br />

liegenden Mietverhältnis.<br />

Im Zusammenhang mit einer kurzfristigen<br />

Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten<br />

zur flexiblen Nutzung kann sich aber auch<br />

aus der flexiblen Nutzung des Mietobjektes<br />

durch den Mieter selbst ein erhebliches Risiko<br />

für den Vermieter ergeben, insbesondere<br />

wenn der Rahmen der Flexibilität des<br />

Mieters zwischen Mieter und Vermieter<br />

– auch im Interesse allfälliger Wohnungseigentümer<br />

oder anderer Nutzer der Immobilie<br />

– nicht klar und deutlich vereinbart ist.

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

| MT12-01G |<br />

Vom Konferenzraum …<br />

Magazin<br />

© Eric Ferguson / Getty Images<br />

Auch öffentlich-rechtliche Restriktionen<br />

(z.B. Bestimmungen des Baurechts, des<br />

Gewerberechts, des Feuerpolizeirechts,<br />

etc.) können einer flexiblen Nutzung des<br />

Mietobjektes allenfalls entgegenstehen. Für<br />

den Vermieter gilt es daher zu vermeiden,<br />

dass der Mieter daraus (z.B. wegen einer<br />

behördlichen Untersagung der Gewerbeausübung)<br />

Ansprüche ableiten kann, weil<br />

das Mietobjekt allenfalls zur vereinbarten<br />

flexiblen Nutzung nicht taugt.<br />

… bis zur Gebäudeautomation<br />

© Cultura / Getty Images<br />

So wäre es beispielsweise denkbar, dass<br />

Geschäftsräumlichkeiten, die bisher zum<br />

Betrieb eines Textilhandels genutzt wurden,<br />

aufgrund einer Neuorientierung des<br />

Mieters (der sich z.B. auf die Überlassung<br />

der Geschäftsräumlichkeiten an einen Untermieter<br />

beschränkt, ohne selbst ein Gewerbe<br />

in den Räumlichkeiten zu betreiben)<br />

zumindest vorübergehend als Showroom<br />

oder Verkaufsraum für E-Automobile verwendet<br />

werden; einer Nutzungsart, von der<br />

völlig andere Risiken für Nutzer, Kunden,<br />

etc. ausgehen können, als im Falle eines<br />

Textilhandels.<br />

In einer solchen Konstellation kann sich<br />

eine überschießende Beanspruchung der<br />

eingeräumten Flexibilität durch den Mieter<br />

unter Umständen zu einem erheblich<br />

nachteiligen Gebrauch des Mietobjektes<br />

auswachsen, der nicht nur den Bestand<br />

des Mietverhältnisses selbst, sondern auch<br />

den Hausfrieden zwischen den Wohnungseigentümern,<br />

Mietern oder sonstigen Nutzern<br />

des Hauses zum Nachteil des Vermieters<br />

gefährden kann.<br />

Vor diesem Hintergrund ist es im Falle einer<br />

kurzfristigen, flexiblen Vermietung von Geschäftsräumlichkeiten<br />

empfehlenswert, im<br />

Mietvertrag den Rahmen der Flexibilität der<br />

mieterseitigen Nutzung möglichst klar und<br />

deutlich zu definieren, eine möglichst strikte<br />

Zuordnung der damit allenfalls einhergehenden<br />

Haftungsrisiken gegenüber Dritten<br />

vorzunehmen und auch die Einhaltung<br />

allfälliger Restriktionen des öffentlichen<br />

Rechts durch den Mieter sicherzustellen.<br />

Eine Plattform für Medientechnik,<br />

Gebäudeautomation und<br />

Entertainment: PC-based Control<br />

Medientechnik neu gedacht: Als Spezialist für PC-basierte Steuerungssysteme<br />

ermöglicht es Beckhoff mit einem umfassenden und<br />

industrieerprobten Automatisierungsbaukasten, Multimedia, Gebäudeautomation<br />

sowie Entertainmentkonzepte vernetzt und integriert<br />

umzusetzen. Mit der modularen Steuerungssoftware TwinCAT und<br />

direkter Cloud- und IoT-Anbindung werden alle Gewerke von der<br />

A/V-Technik über die Gebäudeautomation bis hin zu Digital Signage<br />

Control, Device Management und Condition Monitoring, auf einer<br />

Plattform kombiniert. Hinzu kommt die maximale Skalierbarkeit aller<br />

Komponenten und die Unterstützung aller gängigen Kommunikationsstandards.<br />

So schafft Beckhoff die Grundlage für neue mediale und<br />

architektonische Erlebniswelten.<br />

Scannen und die<br />

Beckhoff-Highlights<br />

für die AV- und<br />

Medientechnik<br />

entdecken<br />

IoT

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

26<br />

Interview<br />

Suffizienz<br />

als Entwurfsstrategie<br />

Interview mit Architekt und Professor Dr. Philipp Lionel Molter<br />

© Andreas Heddergott

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

27<br />

Philipp Lionel Molter<br />

Philipp Lionel Molter versteht sein Atelier studiomolter<br />

als interdisziplinäres Atelier, das in den Bereichen<br />

Architektur und Design forscht und praktiziert. Als Professor<br />

für Architektur an der IU International University<br />

setzt Molter in seinem Verständnis von Architektur und<br />

Design auch auf einen wissenschaftlichen Forschungsansatz.<br />

Im Interview erklärt er seine Arbeitsweise an<br />

praktischen Beispielen und gewährt einen Einblick, was<br />

eine intelligente Fassade in seinen Augen auszeichnet.<br />

In seinem Münchner Atelier studiomolter setzt Architekt<br />

Philipp Lionel Molter auf eine interdisziplinäre Arbeitsweise.<br />

Da das Bauen und Planen in der heutigen<br />

Zeit zunehmend an Komplexität gewinnt, ist in der<br />

Konzeption auch immer mehr Expertenwissen nötig.<br />

Dabei stellen sich nicht nur Fragen der Energieeinsparung,<br />

des Lebenszyklus oder betreffend der Materialien<br />

– auch rechtliche Belange werden zunehmend<br />

zum Thema. Entgegen der Tendenz zu immer größer<br />

werdenden Bürostrukturen, setzt Molter auf ein eher<br />

kleines und dafür agiles Konstrukt, das im Netzwerk<br />

und projektweise äußerst systematisch, strategisch<br />

und zielgerichtet agieren kann. Die Basis bildet aber<br />

dennoch sein internationales und interdisziplinäres<br />

Team mit verschiedenen Kompetenzen, das für Projekte<br />

oder für Wettbewerbe fachspezifisch erweitert<br />

werden kann. Der Arbeitsalltag im studiomolter ist<br />

dank der Forschungstätigkeiten des Büroleiters geprägt<br />

von einem sich gegenseitig befruchtenden Wissens-<br />

und Inspirationstransfer zwischen Hochschultätigkeit<br />

und Praxis. Das gilt auch für das wichtige<br />

Thema der intelligenten Fassade der Zukunft.<br />

Herr Molter, wie leben Sie den wissenschaftlichen<br />

Designforschungsansatz und wie lässt sich dieser in<br />

die Praxis übersetzen?<br />

Hier setze ich auf „research by design“ – das heißt,<br />

dass ich aus der entwerferischen Fragestellung heraus<br />

einen Forschungsansatz entwickle oder meine<br />

eigene Forschungstätigkeit wiederum in die Bürotätigkeit<br />

einfließen lasse. So wie bei dem Projekt<br />

„Wohnhochhaus in Regensburg“, bei dem es um eine<br />

Lebenszyklusanalyse der Fassade und die Möglichkeit<br />

der Stromerzeugung für die MieterInnen ging. In<br />

meiner Tätigkeit generieren sich die Lösungen immer<br />

sowohl aus der Forschung als auch aus dem Netzwerk<br />

heraus.<br />

„Getrieben von Neugierde erforschen wir mit<br />

einem wissenschaftlichen Ansatz die Komplexität<br />

und Vielfalt aller Maßstäbe, die Architektur<br />

und Design zu bieten haben. Unsere Methodik<br />

zur Gestaltung unserer gebauten Umwelt<br />

basiert auf einer tiefgreifenden kulturellen und<br />

geographischen Recherche. Die Art und Weise,<br />

wie wir arbeiten, spiegelt sowohl den persönlichen<br />

als auch den sozialen Kontext wider, innerhalb<br />

derer wir versuchen, in einer offenen<br />

und kollaborativen Weise mit Architekten, Ingenieuren,<br />

Wissenschaftlern und Experten gemeinsam<br />

die passende Lösung zu finden.“<br />

Wie und mit welchen (Hilfs- oder Arbeits-) Mitteln arbeiten<br />

Sie in der Forschung und in der Praxis?<br />

Ob Pappmodell, 3D-Druck oder 1:1-Mockup – wir<br />

setzen die jeweiligen Mittel ganz individuell ein und<br />

verlassen uns dabei auf unseren Werkzeugkasten an<br />

digitalen und analogen Komponenten, wobei wir alles<br />

nutzen, was uns zur Verfügung steht. In der Lehre<br />

beobachte ich, dass die Studierenden als Digital Natives<br />

oft sehr fit sind am Computer, das Physische<br />

kommt dabei allerdings manchmal zu kurz. In meinen<br />

Augen ist ein Pappmodell meist sehr hilfreich und<br />

auch im Arbeitsprozess leicht zu adaptieren. Später<br />

übersetzen wir dieses ohnehin in die Dreidimensionalität<br />

der CAD-Programme. Ich würde sagen, dass<br />

sich letztlich alle Werkzeuge ergänzen und keinesfalls<br />

ausschließen.<br />

u<br />

Philipp Lionel Molter

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

28<br />

Interview<br />

© studiomolter<br />

Wohnhochhaus in Regensburg:<br />

Bestandsobjekte des Wohnungsbaus<br />

aus den 60er- bis 80er-Jahren bilden<br />

eine der klassischen Bauaufgaben der<br />

kommenden Jahre. Um diese zukunftsfit<br />

zu machen, ist eine Erneuerung der<br />

Gebäudehülle und ein damit einhergehendes<br />

Einläuten der weiteren<br />

Lebensphasen unumgänglich. Das<br />

Wohnhochhaus in Regensburg dient als<br />

exemplarisches Beispiel einer detaillierten<br />

Betrachtung der Lebenszyklusanalyse<br />

sowie der Energiegewinnung<br />

durch gebäudeintegrierte Photovoltaik<br />

in der Fassade.<br />

Inwiefern hat Sie Ihre Zeit im Renzo Piano Building<br />

Workshop beeinflusst bzw. tut es noch?<br />

Die Zeit war tatsächlich sehr entscheidend und prägend<br />

für meine Tätigkeit und ganz klar eine Vertiefung<br />

der universitären Ausbildung. So ist das Büro<br />

wohl auch konzipiert. Renzo Pianos Architektur wird<br />

oft fälschlicherweise auf eine Art Hightech-Architektur<br />

reduziert, wobei ich seine Werke als eine zutiefst<br />

humanistische Architektur empfinde, die ungemein<br />

zeitlos ist. Diese Grundeinstellung und auch die Arbeitsweise<br />

trage ich noch immer in mir. Auch die Methodik,<br />

in der sich der architektonische Entwurf aus<br />

sehr vielen Disziplinen, die sich aus der Gesellschaft<br />

und den jeweiligen kulturellen sowie geografischen<br />

Kontexten speist, ist Grundlage einer jeden Aufgabenstellung<br />

im Atelier.<br />

In Ihrer Forschung und Lehre konzentrieren Sie sich<br />

auf adaptive Gebäudehüllen und ihre thermische,<br />

visuelle und ökologische Leistung – was kann man<br />

darunter konkret verstehen?<br />

Adaptive Architektur geht davon aus, dass sich Architektur<br />

an verändernde Situationen anpassen<br />

kann. Das heißt, eine adaptive Gebäudehülle kann<br />

auf Tag und Nacht, die Jahreszeiten, die Temperatur<br />

usw. reagieren – ganz analog zu einem biologischen<br />

Organismus. Wenn die Epidermis unsere erste Haut<br />

ist und die Kleidung unsere zweite, dann kann man<br />

die Gebäudehülle als dritte Haut verstehen. Allesamt<br />

können diese auf Umwelteinflüsse reagieren – meiner<br />

Meinung nach sollte eine Gebäudehülle in diesem<br />

Zusammenhang mehr können, als nur Fenster zum<br />

Öffnen und Schließen bereitzustellen. In Zukunft soll-

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

29<br />

Philipp Lionel Molter<br />

© Philipp Lionel Molter<br />

Climate Active Bricks: Das in Kooperation mit der TU München und climateflux<br />

entstandene Rechercheprojekt befasst sich mit der Auswirkung von Fassaden im<br />

urbanen Kontext und deren Einfluss auf die Aufenthaltsqualität unserer verdichteten<br />

Innenstädte. Um der Überhitzung der Stadt sowie dem Entstehen von Wärmeinseln<br />

entgegenzuwirken, wurden in diesem Zuge anpassungsfähige Wände entwickelt, die<br />

sich weniger stark aufheizen, das Mikroklima verbessern und somit den BewohnerInnen<br />

mehr Aufenthaltsqualität versprechen.<br />

te unsere dritte Haut nicht nur extrem anpassungsfähig<br />

sein, sondern durch das Verknüpfen von Technik<br />

und Design auch gestalterisch überzeugen. Ich sehe<br />

eine Weiterentwicklung von der technischen Werkschau<br />

hin zu architektonischen Entwurfskomponenten.<br />

Die Forschung befindet sich momentan an einem<br />

Punkt, an dem Einzelentwicklungen in angepasste<br />

Anwendungen überführt werden, das heißt es gibt<br />

immer mehr Produkte am Markt und der Einzelfall<br />

wird langsam zur Systemlösung.<br />

Was macht für Sie eine intelligente Fassade aus?<br />

Der Unterschied zwischen einer rein adaptiven (reaktiven)<br />

und einer autoreaktiven, sich selbst anpassenden,<br />

Fassade. Hier besteht ein großes Potenzial<br />

in der Vereinfachung aber auch Selbstregulation. Die<br />

Beschaffenheit der Geometrie oder Materialität wird<br />

immer noch allzu oft unterschätzt.<br />

Wo sehen Sie Trends und Potenziale?<br />

Im Moment lässt sich ein extremer Holzbau-Boom<br />

beobachten, in Zukunft aber muss die Architektur<br />

insgesamt eher zum Ort passen. Klimagerechte Architektur<br />

stützt sich auf Prinzipien der vernakulären –<br />

also historisch gewachsenen – und lokalen Architektur.<br />

Ich zitiere in diesem Zusammenhang gerne Cedric<br />

Price, der bereits 1966 provokant fragte: „Technology<br />

is the answer, but what was the question?“ Das drückt<br />

für mich aus, wohin der Weg gehen sollte. Bisher wurde<br />

allzu viel mit Technik beantwortet, jetzt sollten wir<br />

aus unserem Wissen schöpfen und uns fragen, was<br />

wir wirklich brauchen – Stichwort Suffizienz.<br />

Eine Fassade, die Sie gerne realisieren würden?<br />

Ich sehe ein enormes Potenzial in begrünten Fassaden,<br />

auch um unseren Energiedurst zu stillen. Generell<br />

würde mir mehr “Grün” in all unseren Lebensbereichen<br />

gefallen.<br />

•<br />

www.philippmolter.com

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

30<br />

Intelligente Fassade<br />

Atmungsaktive<br />

Architektur<br />

Shenzhen Rural Commercial Bank Headquarters / Shenzhen, China / SOM<br />

Text: Edina Obermoser Fotos: Seth Powers<br />

Das Architekturbüro<br />

Skidmore, Owings &<br />

Merrill (SOM) realisierte<br />

in der chinesischen<br />

Millionenstadt Shenzhen<br />

ein „atmendes“ Hochhaus<br />

mit natürlicher Belüftung.<br />

Für die neuen Headquarters<br />

der Rural Commercial<br />

Bank entwarfen sie eine<br />

Struktur aus sich diagonal<br />

kreuzenden Trägern. Diese<br />

verleihen dem Gebäude<br />

nicht nur ihr markantes<br />

Aussehen, sondern dienen<br />

zudem als gigantischer<br />

Sonnenschutz.<br />

Wolkenkratzer sind in der Metropole im Südosten<br />

Chinas nichts Besonderes – das 158 Meter hohe<br />

Bankgebäude allerdings schon: Natürlich belüftet<br />

tanzt es aus der Reihe und zeigt, wie nachhaltiges<br />

Design in tropischen Breitengraden aussehen kann.<br />

Mit seinen 33 Stockwerken steht der Turm am Rande<br />

eines öffentlichen Parks im Geschäftsviertel von<br />

Shenzhen. Die Grünfläche steht im Zentrum des<br />

Masterplans für den Stadtbezirk. Durch seine Gestaltung<br />

soll der Neubau auf die Geschichte und die<br />

ländlichen Wurzeln der Bank sowie deren Vision für<br />

die Zukunft hinweisen und traditionelle Komponenten<br />

mit modernen Ideen verbinden.<br />

SOM setzten auf eine simple, quadratische Grundform<br />

und kombinierten diese mit innovativer Technologie.<br />

Das Herzstück des Bankhauptsitzes ist seine<br />

charakteristische Fassade, die als Brisesoleil und<br />

Konstruktion fungiert. Wie ein Exoskelett umschließt<br />

sie den Turm mit einer engmaschigen Struktur. Diese<br />

besteht aus weißen Stahlträgern, die sich überkreuzen.<br />

Als außenliegendes Tragwerk ermöglichen<br />

sie im Inneren offene Grundrisse und eine flexible<br />

Nutzungsanpassung. Die Diagonalen sind in jedem<br />

zweiten Stockwerk über horizontale Rahmen mit<br />

dem Betonkern verbunden, der die Kräfte in den Boden<br />

abführt. Zudem schirmt das Gitter die dahinterliegende<br />

Glasfassade vor der Sonne ab, schützt vor<br />

Blendung in den Büros und reduziert den solaren<br />

Wärmeeintrag um 34 Prozent. Am Fuße des Baus<br />

weiten sich die Abstände zwischen den Rauten der<br />

Außenhülle. Sie umrahmen den Blick in den Park und<br />

markieren die Zugänge zum Gebäude.<br />

u

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

31<br />

SOM

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

32<br />

Intelligente Fassade<br />

Zwei Atrien stellen die Lunge der Rural Commercial<br />

Bank dar. Sie verlaufen zentral entlang der Westund<br />

Ostansicht über die gesamte Höhe, begleiten<br />

die offenen Treppenhäuser und teilen die Bürogeschosse<br />

als Verlängerung des Erschließungskerns<br />

in zwei gleich große Bereiche. Die beiden Schächte<br />

lassen den Headquarterbau „atmen“ und sorgen für<br />

eine kontinuierliche Luftzirkulation. Je nach Jahreszeit<br />

und Qualität kommt die Luft dafür entweder<br />

von außen oder von der internen Kühlung. Durch lamellenartige<br />

Öffnungen strömt die Frischluft in die<br />

einzelnen Etagen. Anders als in vollautomatisierten<br />

Bürotürmen können die Nutzer hier selbst zwischen<br />

mechanischer und natürlicher Belüftung wählen. Das<br />

erhöht den Komfort und spart Energiekosten. Hinter<br />

der Stahlkonstruktion bildet eine durchgängige<br />

Glasfassade den thermischen Abschluss. Sie erwies<br />

sich während des Bauprozesses als besondere Herausforderung,<br />

da die außenliegende Tragstruktur zuerst<br />

montiert werden musste. Erst dann konnte man<br />

die Vorhangkonstruktion dahinter anbringen. Die<br />

Verglasungen sind mit einem zusätzlichen Verschattungssystem<br />

ausgestattet, das auf den Lichteinfall<br />

reagiert und automatisch vor der Sonne schützt. Mit<br />

der effizienten Planung und verminderten Kühllast<br />

erfüllt der Bau sämtliche Kriterien für eine LEED Platin-Zertifizierung.<br />

Im Erdgeschoss legt sich<br />

das Exoskelett eindrucksvoll<br />

vor die Glasfassade.<br />

Die größeren Abstände<br />

zwischen den weißen<br />

Stahlträgern schaffen<br />

Eingänge und rahmen den<br />

Blick in die Umgebung ein.

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

33<br />

SOM<br />

Dank der tragenden Gebäudehülle sind sämtliche<br />

Geschosse stützenfrei ausgeführt und lassen sich<br />

individuell bespielen. Die Glasfassade bietet Ausblicke<br />

nach draußen und ein angenehm helles Arbeitsumfeld.<br />

Bei der Gestaltung der Innenräume<br />

bedienten sich die Planer Elementen des Feng-Shui<br />

und verbesserten durch sie das Ambiente merklich.<br />

Wasser steht in der chinesischen Harmonielehre für<br />

Wohlstand und kommt im repräsentativen Eingangsbereich<br />

zum Einsatz. Dort fassen Pools – in denen<br />

sich das Licht spiegelt – und 15 Meter hohe Glaswände<br />

die Lobby ein. Das kühle Nass setzt sich auch<br />

in der Vertikale fort: An einem „Regenvorhang“ fließt<br />

es nach unten und benetzt die Oberfläche. Diese<br />

Wasserspiele kühlen in den heißen Monaten durch<br />

Verdunstung das gesamte Bankgebäude. Tropfenförmige<br />

Hängeleuchten greifen das Thema Wasser<br />

erneut auf. Der Erschließungskern ist in Marmor verkleidet<br />

und soll mit seiner wellenartigen Musterung<br />

an nassen Stein erinnern. Wasser- und Grünflächen<br />

sowie Sitzgelegenheiten und in Granit gepflasterte<br />

Wege prägen die Außenräume und leiten Besucher<br />

und Mitarbeiter ins Gebäude. Ein niedriger, gläserner<br />

Anbau dockt direkt an die Eingangshalle an. Er<br />

ist verglast, schimmert in edlem Bronze und verfügt<br />

über eine zweischalige Außenhaut. Im Gegensatz<br />

zum transparenten Hauptgebäude umgibt ihn ein<br />

leichter Lamellenvorhang. Dieser schafft die nötige<br />

Privatsphäre für die Räumlichkeiten des exklusiven<br />

VIP-Banking-Bereichs im Inneren. Oben auf dem<br />

Turm rundet eine Dachterrasse vor dem Panorama<br />

des geschäftigen Shenzhens und der südchinesischen<br />

See das Programm ab. Mit mobilen Trennwänden<br />

scheinen Innen- und Außenraum hier in luftiger<br />

Höhe fließend ineinander überzugehen. u

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

34<br />

Intelligente Fassade<br />

Eine Dachterrasse bildet<br />

den krönenden Abschluss<br />

des intelligenten<br />

Wolkenkratzers. Sie wird<br />

ebenfalls von den diagonalen<br />

Trägern eingefasst<br />

und überblickt Shenzhen<br />

bis hin zum südchinesischen<br />

Meer.<br />

Wasser, Wind, Sonne – für das Design der Shenzhen<br />

Rural Commercial Bank ließen sich die Planer<br />

von SOM, die für ihre innovativen Entwürfe bekannt<br />

sind, von der Natur inspirieren. Mit dem auffälligen<br />

Exoskelett entwickelten sie in Zusammenarbeit mit<br />

den Ingenieuren von Arup die perfekte Balance zwischen<br />

Stabilität, Sonnenschutz, Licht und Luft für<br />

das Projekt. Die weiße Gitterkonstruktion bereichert<br />

die chinesische Metropole nicht nur um ein neues<br />

Wahrzeichen, sondern ist außerdem effizient und<br />

berücksichtigt das Wohlbefinden der Nutzer. Durch<br />

optimierte Planung entstand das perfekte Zusammenspiel<br />

aus aktiven und passiven Maßnahmen zur<br />

Gebäudeklimatisierung. Somit ist bewiesen, dass<br />

eine saisonale, natürliche Belüftung selbst in hohen<br />

Bauten in tropischen Regionen möglich ist. Ein nachhaltiger<br />

Ansatz, der die nächsten Finanzgeschäfte im<br />

Headquarter – in vielerlei Hinsicht – zum atemberaubenden<br />

Erlebnis macht.<br />

•

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

35<br />

SOM<br />

Shenzhen Rural Commercial Bank Headquarters<br />

Shenzhen, China<br />

Bauherr:<br />

Planung:<br />

Projektleitung:<br />

Brandschutz/Licht:<br />

Gebäudehöhe:<br />

158 m<br />

Grundstücksfläche: 7.665 m 2<br />

Nutzfläche: 94.049 m 2<br />

Fertigstellung: 2021<br />

www.som.com<br />

Shenzhen Rural Commercial Bank<br />

Skidmore, Owings & Merrill (SOM)<br />

Scott Duncan<br />

Arup<br />

„Wir sind immer auf der Suche nach<br />

Möglichkeiten, originelle, technische<br />

Lösungen mit architektonischem<br />

Design zu verbinden. Beim<br />

Hauptsitz der Rural Commercial<br />

Bank konnten wir ein Diagrid – ähnlich<br />

einem Exoskelett – einbauen.<br />

So brachten wir die Tragstruktur<br />

an die Außenseite und hängten den<br />

Turm innen ab, um stützenfreie Arbeitsbereiche<br />

zu schaffen.“<br />

Scott Duncan, SOM

<strong>architektur</strong> <strong>FACHMAGAZIN</strong><br />

36<br />

Intelligente Fassade

www.<strong>architektur</strong>-online.com<br />

37<br />

jessenvollenweider<br />

Schimmerndes<br />

Sonnenkleid<br />

Amt für Umwelt und Energie / Basel, Schweiz / jessenvollenweider<br />

Text: Linda Pezzei Fotos: Philip Heckhausen<br />

Der Neubau des Amts für<br />

Umwelt und Energie am<br />

Fischmarkt in Basel ist<br />

so konzipiert, dass seine<br />

Elemente, ihre Funktion<br />

und deren Zusammenspiel<br />

nach innen wie außen erkennbar<br />

sind. Besonderes<br />

Gestaltungsmerkmal des<br />

von jessenvollenweider<br />

entworfenen Nullenergiehauses<br />

in Holz-Beton-Hybridbauweise<br />

ist die leichte<br />

Photovoltaikfassade,<br />

die das flexible Raum- und<br />

Tragsystem umhüllt.<br />

Energie, Abfallbewirtschaftung, Gewässer- und Lärmschutz,<br />

Altlastensanierung sowie Landwirtschaft sind<br />

die Kerngeschäfte des Amts für Umwelt und Energie<br />

in Basel. 2021 bezog das Amt den neu errichteten,<br />

markanten, achtgeschossigen Holz-Beton-Hybridbau<br />

mit Photovoltaikfassade im Herzen der Stadt. Das<br />

ortsansässige Architekturbüro jessenvollenweider<br />

konzipierte den Entwurf als Antwort auf den dichten<br />

städtebaulichen Kontext und konnte mit einer ausgefeilten<br />

energietechnischen Lösung die gewünschte<br />

Zertifizierung als Minergie-A-ECO erreichen.<br />

Die Ausschreibung für den Neubau der AUE BS forderte<br />

bereits 2013 ein Leuchtturmprojekt in Hinblick<br />

auf Nachhaltigkeit und Minergie-A, die für das Bauen<br />

in Basel eine Vorbildfunktion einnehmen sollte. Mit<br />

der gelungenen Umsetzung des Projekts konnte der<br />

Kanton die Chance nutzen, weit über die gesetzlichen<br />

Vorgaben hinauszugehen. Kein anderes Bürogebäude<br />

in Basel weiß bislang die Verwendung von regionalem<br />

Holz, eine ans Stadtbild angepasste PV-Fassade oder<br />

eine aktive Raumkühlung aufzuweisen. Die Zuständigen<br />

erhoffen sich auf interner Ebene aber auch von<br />

der offenen Arbeitswelt ohne individuelle Arbeitsplätze<br />

neue Impulse, sowie regen, externen Besucherandrang<br />

im neuen Kompetenzzentrum.<br />

Um allen Ansprüchen gerecht werden zu können, war<br />