FAMILIENBANDE TEIL 2 UNI MIT ... KIND(ER)LEICHT GEMACHT ...

FAMILIENBANDE TEIL 2 UNI MIT ... KIND(ER)LEICHT GEMACHT ...

FAMILIENBANDE TEIL 2 UNI MIT ... KIND(ER)LEICHT GEMACHT ...

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

TEXT: ELKE BryChTa | aNNa-marIa rEINhOLD, GESChIChTE GESTaLTEN, Projekt zur Frauen- und Geschlechtergeschichte<br />

HELENE STöCK<strong>ER</strong><br />

»Philosophin der Liebe« aus dem Wuppertal<br />

»Fahren möcht’ ich in die Welt,<br />

Fliegen auf zum Sternenzelt,<br />

Leben möcht’ ich, leben!«<br />

Diesen Wunsch äußerte die 23-jährige Helene Stöcker (1869–1943) am Ende<br />

ihres Gedichts kurz vor dem Aufbruch nach Berlin. L Heute wird die Vordenkerin<br />

geschlechtergerechten Denkens und Handelns in der Gesellschaft als<br />

eine der bedeutenden Persönlichkeiten der Stadt Wuppertal genannt. Seit<br />

1970 trägt ein schmaler Wupperweg am Haspel ihren Namen. L Als Philosophin<br />

entwickelte Helene Stöcker eine »Neue Ethik« der Verbindung von Körper<br />

und Geist und zeichnete sich durch entschlossenes Handeln zur Veränderung<br />

überkommener Moralauffassungen aus. L Kindheit und Jugend verbrachte<br />

die Tochter eines kleinen Textilunternehmers und Presbyters der alten reformierten<br />

Kirche in der damals noch selbständigen Industriestadt Elberfeld.<br />

Das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Stöcker befand sich in der Schwanenstraße<br />

in unmittelbarer Nähe zu dem Bruchsteinbau mit barockem Zwiebelturm,<br />

heute als City-Kirche u. a. für öffentliche Vorträge der Reihe UniTal<br />

genutzt. Die tonangebende reformierte Gemeinde in kirchlichen wie weltlichen<br />

Belangen der Stadt verstand sich als Hort der Rechtgläubigkeit und<br />

Wächterin über die Moral. L Für Helene Stöcker und ihre vier jüngeren<br />

Schwestern war nach dem Besuch der städtischen höheren Mädchenschule<br />

der »Naturberuf« als Ehefrau und Mutter der vorgegebene Lebensweg. Die<br />

Mutter hatte noch der 14-Jährigen statt der gewünschten Literaturgeschichte<br />

eine Puppe unter den Weihnachtsbaum gelegt. Nach Ende der offiziellen<br />

Schulzeit mit 16 Jahren wurde ihr nicht einmal der Besuch eines einjährigen<br />

Lehrerinnenkurses erlaubt. Und doch entwickelte die etwas aufmüpfige älteste<br />

Tochter, die sich erst einmal an häuslichen Familienaufgaben erproben<br />

musste, längst andere Vorstellungen. L Einen wesentlichen Impuls bedeutete<br />

die Gretchenfigur in Goethes Faust, vermittelt von einer aufgeschlossenen<br />

Lehrerin. Aus Verzweiflung über die ungewollte Schwangerschaft wird das von<br />

dem Gelehrten verlassene »Mädchen aus dem Volke« zur Kindsmörderin. Rigide<br />

Moralvorstellungen als Hintergrund für eine solche Tat reichten auch<br />

während der Kaiserzeit noch tief in das Verhältnis der Geschlechter hinein. L<br />

Voreheliche Liebesbeziehungen und außereheliche Schwangerschaften junger<br />

Fabrikarbeiterinnen oder gar Töchter bürgerlicher Familien kamen offiziell<br />

nicht vor. Und doch gehörten solche Erfahrungen auch in der Zeit, als das<br />

Wort »Sexualität« noch nicht im deutschen Wortschatz vorkam, zur weiblichen<br />

Lebenswirklichkeit. Die aufgeweckte Stöcker-Tochter vertraute ihrem Tagebuch<br />

an: »Ich kann kaum mehr beschreiben, mit wie ungeheurer Wut dieser<br />

erste Einblick in die Gewalt und Tragik der Geschlechterbeziehungen damals<br />

auf mich gewirkt hat… welche Gefahren, welche Schicksale einer Frau drohten,<br />

wenn die Liebe in ihr Leben trat,…« 1 L Die Lektüre der Novelle »Romeo<br />

1 Wickert, S. 22.<br />

57<br />

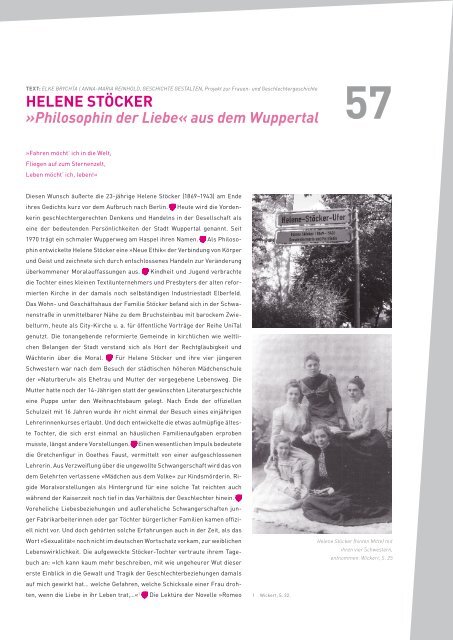

Helene Stöcker (hinten Mitte) mit<br />

ihren vier Schwestern,<br />

entnommen: Wickert, S. 25