114 DAS MITTELALTER - Universität Bern

114 DAS MITTELALTER - Universität Bern

114 DAS MITTELALTER - Universität Bern

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

UNI PRESS<br />

F O R S C H U N G U N D W I S S E N S C H A F T A N D E R U N I V E R S I T Ä T B E R N<br />

OKTOBER 2002<br />

<strong>114</strong><br />

<strong>DAS</strong> <strong>MITTELALTER</strong>

UNI<br />

UNIPRESS<strong>114</strong><br />

PRESS<br />

O K T O B E R 2 0 0 2<br />

Philosophen und Kleriker Seite 5<br />

Das Verhältnis zwischen Philosophie und<br />

Theologie ist schwierig. Andreas Graeser<br />

legt dar, dass der Streit zwischen Philosophen<br />

und Theologen indessen mehrere<br />

Facetten hat.<br />

Wacht auf, wacht auf, es taget! Seite 8<br />

Der Nürnberger Meistersinger Hans Sachs war ab 1523 ein Anhänger<br />

der Reformation. André Schnyder schildert, wie Sachs versuchte,<br />

die Anliegen Martin Luthers dem Volke näher zu bringen.<br />

Slavisches Geistesleben im Mittelalter Seite 12<br />

Zwei Brüder aus Thessaloniki, Kyrill und Method, haben als erste<br />

christliche Schriften aus dem Griechischen ins Slavische übersetzt.<br />

Noch heute verdanken das Russische und das Bulgarische<br />

einen ansehnlichen Teil ihres Wortschatzes dem Wirken solcher<br />

mittelalterlicher Übersetzer, wie Yannis Kakridis aufzeigt.<br />

Was alte Gebeine verraten Seite 14<br />

Skelettfunde verraten, an welchen Krankheiten die Menschen im<br />

Mittelalter litten, in welchem Alter sie starben und wie ihre Nahrung<br />

mehrheitlich beschaffen war. Susi Ulrich-Bochsler zeigt den<br />

Stand der Forschung auf.<br />

Räuber, Gauner und Betrüger im<br />

Spätmittelalter Seite 18<br />

Verbrechen und Gesetzesbrecher üben auf<br />

die meisten Menschen eine hohe Faszination<br />

aus. Oliver Landolt schildert, wie<br />

sich diese Faszination auch in früheren<br />

Zeiten feststellen lässt.<br />

Mit den Stadtläufern<br />

des Spätmittelalters unterwegs Seite 22<br />

Die Anfänge des bernischen Botenwesens reichen bis ins 13. Jahrhundert.<br />

Karin Hübner berichtet, über die wachsende politische<br />

Bedeutung des Stadtstaates und seiner Boten.<br />

Haben Andersgläubige<br />

keine Geschichte? Seite 26<br />

In vielen Kreuzzügen haben christliche Heere versucht, den „Ungläubigen“<br />

das Heilige Land oder Teile Spaniens wieder zu ent-<br />

reissen. Obwohl die Muslime eine hohe Kultur besassen, gibt es<br />

aus jener Zeit kaum christliche Darstellungen ihrer Geschichte.<br />

Rainer Schwinges stellt zwei Ausnahmen vor .<br />

Pax Mongolica Seite 32<br />

Karénina Kollmar-Paulenz beschreibt,<br />

wie das mongolische Weltreich im 13.<br />

und 14. Jahrhundert Europa und Asien<br />

miteinander verband. Die mongolischen<br />

Herrscher ermöglichten kulturellen Austausch<br />

und Handelsbeziehungen.<br />

The principal navigations ... Seite 35<br />

Unter Elisabeth I. stieg England zur grössten Seemacht auf. Eine<br />

erfolgreiche Kolonialpolitik begann, das nationale Selbstbewusstsein<br />

wuchs. Margaret Bridges schildert, wie Gelehrte versuchten,<br />

die Überlegenheit britischen Denkens und Handelns zu begründen.<br />

Thesaurus proverbiorum medii aevi Seite 37<br />

Der Thesaurus Singer, ein Lexikon der Sprichwörter des Mittelalters,<br />

ist ein Unikum, meint Ricarda Liver.<br />

Höfische Liebeskunst als<br />

Gesellschaftsspiel Seite 40<br />

Das waren Kenner, – so meint Hubert Herkommer – die den Vorträgen<br />

der Minnesänger lauschten. Wenn der Kreuzzug den Abschied<br />

von der verehrten Dame forderte, litt der Minneritter Qualen.<br />

Der König als Priester Seite 44<br />

Nicht ganz selbstlos wollte Karl der Grosse<br />

dem Papst eine Prachthandschrift der<br />

Psalmen aus dem Alten Testament schenken.<br />

Adrian Mettauer erklärt die Absicht<br />

dahinter.<br />

Die Basler Galluspforte Seite 47<br />

Die Galluspforte des Basler Münsters ist eines der berühmtesten<br />

romanischen Skulpturwerke der Schweiz. Norberto Grammacini,<br />

Sibylle Walther und Hans-Rudolf Meyer untersuchen, ob<br />

die Pforte ein aus älteren Portalen zusammengestückeltes Flickwerk<br />

ist oder ob sie ein streng theologisch begründetes Kunstwerk<br />

ist.

Finsteres Mittelalter?<br />

4 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

Barbarisch und finster nannten<br />

die Geschichtsschreiber<br />

der Renaissance die tausend<br />

Jahre zwischen dem Niedergang<br />

des klassischen Altertums<br />

und ihrer Zeit, die<br />

eine Wiedergeburt der antiken<br />

Kultur mit sich bringen<br />

sollte.<br />

Das 19. Jahrhundert sah diese Epoche mit anderen Augen. Romantische<br />

Vorstellungen von tapferen Rittern und ihren Tournieren,<br />

von höfischem Leben und Minnesang wurden mit dem Mittelalter<br />

verbunden.<br />

Bis in unsere Zeit wirken solche Klischees nach. Bei Mittelalter<br />

denken wir an Pest und den Hundertjährigen Krieg, an<br />

Hungerkatastrophen, welche die Bevölkerung ganzer Landstriche<br />

ausrotteten. Wir bringen das Mittelalter in Zusammenhang<br />

mit rückständiger Frömmigkeit, welche den Blick der Menschen<br />

einschränkte, sind aber beeindruckt von allem, was sich<br />

mit dem mittelalterlichen Rittertum verbindet.<br />

War das Mittelalter barbarisch und rückständig, war es heldenhaft<br />

und romantisch – oder war es vielleicht all dies und noch<br />

manches dazu?<br />

Das Bild, das wir noch oft vermittelt erhalten, stimmt mit den<br />

Erkenntnissen der heutigen Mittelalterforschung kaum überein.<br />

Die moderne Mediävistik bemüht sich um ein differenzierteres<br />

und wissenschaftlich fundiertes Bild der Epoche. In diese Arbeit<br />

einbezogen sind nicht allein die Historiker. Sie betrifft ebenso<br />

Sprach- und Literaturwissenschafter, Theologen, Musikologen,<br />

Kunsthistoriker, Theaterwissenschafter und Philosophen.<br />

Um dieser Vielfalt der Forschung Rechnung zu tragen, sie transdisziplinär<br />

zu verbinden und aus den sich daraus ergebenden Synergien<br />

Nutzen zu ziehen für Lehre, Forschung und Öffentlichkeit,<br />

wurde 1996 das <strong>Bern</strong>er Mittelalterzentrum gegründet. Rund<br />

20 Dozierende aus 13 Instituten gehören dem Forum an, das sich<br />

zum Ziel gesetzt hat, Forschung und Lehre auf dem Gesamtgebiet<br />

der mittelalterlichen Geschichte und Kultur zu fördern und zu koordinieren.<br />

Gemeinsame Lehrveranstaltungen, Forschungsprojekte,<br />

Publikationen, Sprachkurse, Tagungen und Exkursionen<br />

sind Bestandteile der Tätigkeiten des Zentrums. Gastvorträge<br />

von in- und ausländischen Gelehrten ergänzen das Programm.<br />

Einer breiteren Öffentlichkeit ist das <strong>Bern</strong>er Mittelalterzentrum<br />

vor allem durch seine Ringvorlesungen bekannt, die in den vergangenen<br />

Jahren so faszinierende Bereiche wie «Fest und Spiel<br />

im Mittelalter», «Männer, Frauen und die Liebe», «Der Schwarze<br />

Tod» oder «Engel, Teufel und Dämonen» aufgriff und die im Wintersemester<br />

2002/2003 dem Thema «Europa und der Orient» gewidmet<br />

ist (Vgl. Seite 52)<br />

Der Geschäftsführer des Zentrums, Prof. Rainer Schwinges, war<br />

es denn auch, der uns bei der Suche nach Autoren zum vorliegenden<br />

Heft zur Seite stand, so dass wir unseren Lesern und Leserinnen<br />

ein recht buntes Bild des Mittelalters aus verschiedenen<br />

Perspektiven vor Augen führen können.<br />

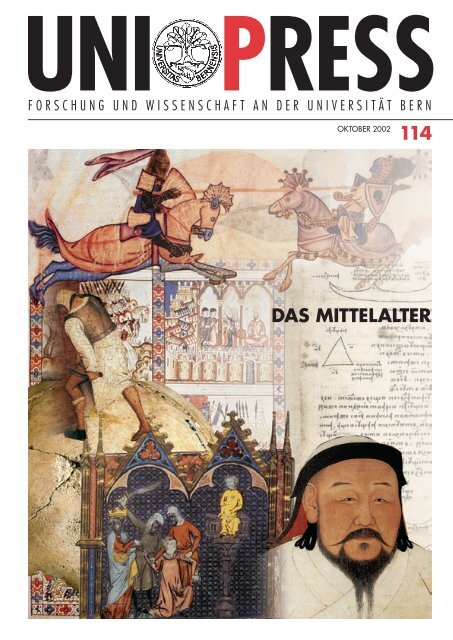

Bunt sind für einmal auch die Illustrationen. Leider lassen es<br />

unsere finanziellen Möglichkeiten nicht zu, UNI PRESS generell<br />

als vierfarbige Publikation herauszugeben. Mit diesem Heft machen<br />

wir indessen eine Ausnahme, denn eine ganze Anzahl von<br />

Abbildungen war farblich so schön, dass wir es nicht übers Herz<br />

brachten, sie in Graustufen umzuwandeln.<br />

Unsere Leser erwartet damit nicht nur Wissenswertes zu vergangenen<br />

Zeiten, sondern auch manche Augenweide.<br />

Annemarie Etter<br />

UNIPRESS <strong>114</strong>/Oktober 2002<br />

Verantwortliche<br />

Herausgeberin<br />

Stelle für Öffentlichkeitsarbeit<br />

der <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />

Prof. Dr. Annemarie Etter<br />

Dr. Beatrice Michel<br />

Fred Geiselmann<br />

Redaktionsadresse<br />

Schlösslistrasse 5, 3008 <strong>Bern</strong><br />

Tel. 031 631 80 44<br />

Fax 031 631 45 62<br />

E-mail: press@press.unibe.ch<br />

http://publicrelations.<br />

unibe.ch/<br />

Layout<br />

Patricia Maragno<br />

Titelbild<br />

Christine Blaser<br />

Erscheinungsweise<br />

4mal jährlich; nächste Nummer<br />

Dezember 2002<br />

Druck und Inserate<br />

Stämpfli AG<br />

Hallerstrasse 7<br />

3012 <strong>Bern</strong><br />

Tel. 031 300 66 66<br />

Tel. 031 300 63 82 (Inserate)<br />

Adressänderungen<br />

Bitte direkt unserer<br />

Vertriebsstelle melden:<br />

«DER BUND»<br />

Vertrieb UNIPRESS<br />

Bubenbergplatz 8<br />

3001 <strong>Bern</strong><br />

Auflage<br />

15 000 Exemplare

Philosophie und Theologie: Ein schwieriges Verhältnis<br />

Philosophen und Kleriker<br />

Attacken auf die Philosophie gehören zum Lateinischen<br />

Mittelalter wie das Salz in der Suppe. Sie gelten gemeinhin<br />

als Symptom einer wissenschaftsfeindlichen Haltung auf<br />

Seiten des Klerus. In der Tat scheinen Exponenten der<br />

Theologie den Einbruch heidnischen Wissens mit<br />

Argusaugen beobachtet zu haben. Doch ist das wohl<br />

nur ein Aspekt. Denn der sprichwörtliche Streit zwischen<br />

Philosophen und Theologen hat mehrere Facetten.<br />

Dabei scheint der Versuch der Philosophen<br />

– hier handelt es sich um die Sachwalter<br />

der aus dem spätantiken Schulsystem<br />

übernommenen ‹Sieben freien Künste›<br />

(artes liberales) – sich aus den Klauen der<br />

Bevormundung durch die theologische Fakultät<br />

zu befreien, nur die Oberfläche anzugehen.<br />

Tiefer und mehr zum Kern der<br />

Sache weist nämlich ein anderes Phänomen;<br />

und dieses zeichnet sich interessanterweise<br />

innerhalb der Theologie ab. Es<br />

betrifft den Umstand, dass die Theologen<br />

(viele von ihnen waren zugleich auch die<br />

führenden Leute in der Philosophie) als<br />

Theologen auf die Sprache der Philosophie<br />

zurückgriffen und hier bald auf gewisse<br />

Grenzen stiessen.<br />

Lange vor den <strong>Universität</strong>sgründungen<br />

im frühen 13. Jahrhundert entbrannten<br />

unter den Theologen Kontroversen über<br />

die Möglichkeiten und Grenzen eines<br />

begrifflichen Verständnisses von Glaubensinhalten.<br />

Diese Kontroversen waren<br />

unausweichlich. Denn in dem Masse, in<br />

dem Glaubensinhalte in der traditionellen<br />

(letztlich von Aristoteles her geprägten)<br />

Begrifflichkeit von Substanz/Attribut bzw.<br />

Akzidens (etwa Ding/Eigenschaft) artikuliert<br />

und kommentiert wurden, machten<br />

sich Spannungen zwischen den verwendeten<br />

Begriffen einerseits und den gemeinten<br />

Sachverhalten andererseits bemerkbar.<br />

Am Anfang<br />

war die Sprachlogik<br />

Diese Spannungen scheinen schon früh auf<br />

und begleiten die mittelalterliche Philosophie<br />

von Anfang an. So hat um 800 Fredegisius<br />

von Tours in seinem Brief Über<br />

das Nichts und die Finsternis an Karl den<br />

Grossen zu bedenken gegeben, dass die<br />

Rede von der Schöpfung aus dem Nichts<br />

korrekterweise dahingehend verstanden<br />

werden müsse, dass sich die Schöpfung<br />

aus etwas vollzogen habe. Als Grund für<br />

dieses Verständnis macht Fredegisius geltend,<br />

dass der Ausdruck ‹Nichts› (nihil)<br />

ein Name sei und mithin für etwas stehe.<br />

Diese Auffassung ist für heutige Begriffe<br />

falsch. Denn ‹nihil› ist sicher keine Name.<br />

Logisch betrachtet dient der Ausdruck<br />

zur Negierung bestimmter Sätze wie ‹Etwas<br />

ist vor der Tür›. Offensichtlich hat<br />

sich Fredegisius wie viele Denker nach<br />

ihm von der Überzeugung täuschen lassen,<br />

dass bedeutungshafte Zeichen ipso<br />

facto für etwas stehen, von dem sie ihre<br />

Bedeutung her beziehen. Dieses vielleicht<br />

früheste Dokument aufkeimenden Denkens<br />

in Karolingischer Zeit zeigt zugleich,<br />

Abb. 1: Die sieben Artes Liberales<br />

(durch Frauen dargestellt)<br />

ziehen bzw. schieben einen Wagen,<br />

auf dem die Sacra Theologia<br />

sitzt (in den Händen das<br />

Haupt Christi); die Frauen werden<br />

von einem geisselschwingenden<br />

Mann angetrieben, der<br />

als Magister Sentenciarum Magister<br />

Petrus Lombardus ausgewiesen<br />

ist. (Kolorierte<br />

Federzeichnung aus dem 15. Jahrhundert,<br />

Unibibliothek Salzburg, M III 36)<br />

dass die Philosophie als Reflexion auf die<br />

sprachlichen Bedingungen unserer Aussagen<br />

Gestalt gewinnt. Sieht man von dem<br />

Iren Scotus Eriugena ab, dem ein wirklich<br />

spekulatives Werk zu verdanken ist,<br />

so scheinen sich die philosophischen Bestrebungen<br />

auf den Versuch begrifflicher<br />

Klärungen beschränkt zu haben.<br />

Ein anderes Beispiel für diesen sozusagen<br />

sprachlogischen Ursprung der mittelalterlichen<br />

Philosophie führt uns in die Zeit<br />

um 1090. Damals hat Roscelin, der Lehrer<br />

des brillanten Dialektikers Abaelard,<br />

in die Diskussion um die Trinität eingegriffen<br />

und geltend gemacht, Vater, Sohn<br />

und Heiliger Geist seien drei von einander<br />

unabhängige (ab invicem separatas)<br />

Personen bzw. Gebilde (Substanzen). Zu<br />

dieser Auffassung gelangte er wohl auf<br />

Grund der Überlegung, dass die gegenteilige<br />

Position problematisch sei: Hätten<br />

wir es mit einer Sache (una res) und mithin<br />

einer Substanz zu tun, so wäre Jesus<br />

Christus als Eigenschaft eben dieser Sache<br />

zu begreifen. Diese Annahme würde aber<br />

die Menschwerdung Gottes unbegreiflich<br />

machen. Denn in diesem Fall müsste<br />

die Eigenschaft einer Sache getrennt von<br />

UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

5

der Sache vorkommen, deren Eigenschaft<br />

sie ist. Und dies scheint unmöglich. Also<br />

kann dies auch nicht der Sinn der Trinität<br />

sein. – Natürlich machte man auf Seiten<br />

argwöhnischer Theologen geltend, dass<br />

das Wort ‹Substanz› im Falle seiner Anwendung<br />

auf Gott anders verstanden werden<br />

müsse. Aber genau das wäre für philosophisch<br />

inspirierte Theologen natürlich<br />

keine Antwort auf die Frage. Aber warum<br />

rekurrierte man hier auf den Begriff der<br />

Substanz? Vielleicht aus keinem anderen<br />

Grunde als dass man ihn in der Tradition<br />

vorfand und Boethius den Person-Begriff<br />

u. a. durch solche Merkmale wie ‹rationale<br />

Substanz› expliziert hatte.<br />

Das Aristoteles-Verbot<br />

von 1277<br />

Nun ist es wichtig zu sehen, dass die Anwendung<br />

logischer Betrachtungen auf<br />

Glaubensinhalte keineswegs, wie namentlich<br />

spätere Autoren behaupteten, als<br />

Ausdruck unfrommer Gesinnung anzusehen<br />

ist. Ein solcher Vorwurf wurde namentlich<br />

auch Berengar von Tours gegenüber<br />

erhoben. Dieser hatte irgendwann vor<br />

1088 in einer übrigens erst 1770 von Les-<br />

6 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

sing aufgefundenen und von Vischer 1834<br />

edierten Schrift Über das Mal des Herrn<br />

die Auffassung vertreten, dass die Umwandlung<br />

«nur» in den Seelen der Gläubigen<br />

vor sich gehe. Zur Begründung dieser<br />

These stellt er auf den Gedanken ab,<br />

dass die sichtbaren Eigenschaften des Brotes<br />

auch nach der Umwandlung erhalten<br />

bleiben. Da aber Eigenschaften nicht unabhängig<br />

vom ihrem Träger existieren können,<br />

habe die Umwandlung nicht wirklich<br />

stattgefunden!<br />

Halten wir diesen Gedanken im Auge, so<br />

verstehen wir auch den Unmut jener Theologen,<br />

die ihre Sache bedroht glaubten. Besonders<br />

massiv wirkte sich dieser Unmut<br />

wieder 1277 aus, als der Pariser Bischof<br />

Tempier 219 Thesen verurteilte. Unter den<br />

in Rede stehenden Thesen finden sich einige<br />

Harmlosigkeiten wie die Behauptung<br />

«Es gibt keine Frage, die vernunftgemäss<br />

zu erörtern ist, die der Philosoph nicht erörtern<br />

und entscheiden dürfte [...]».<br />

Bei dieser These handelt es sich offenbar<br />

um eine kalkulierte Frechheit aus Kreisen<br />

von Phil.-hist. Dozenten, die vom auf-<br />

keimenden Selbstbewusstsein der «Hilfswissenschafter»<br />

zeugt. Doch finden wir<br />

mehrheitlich Thesen, die reichlich abstrakt<br />

anmuten und deren Relevanz vor der Hand<br />

kaum erkennbar sein dürfte. Dazu gehört<br />

eben auch «Zu bewirken, dass eine Eigenschaft<br />

[accidens] ohne Träger [subjectum]<br />

existiert, ist unmöglich, weil es einen Widerspruch<br />

einschliesst», – eine These also,<br />

die als Voraussetzung in den Argumenten<br />

Roscelins, Berengars und anderer philosophische<br />

Arbeit leistete und in der Sache die<br />

theologisch gemeinte Sache unterminierte.<br />

Die These selbst geht zwar auf Aristoteles<br />

zurück, der seinerzeit seinen Lehrer Platon<br />

konfrontierte. Doch ist hier wie übrigens<br />

auch an anderen Stellen Thomas von<br />

Aquin gemeint, der zu seiner Zeit durchaus<br />

als «Progressiver» in Erscheinung trat.<br />

Individualität als<br />

metaphysisches Problem<br />

Man möchte meinen, dass diese und andere<br />

Probleme vermeidbar seien. Sie konstituieren<br />

sich nämlich in und mit einem<br />

bestimmten Rahmen begrifflicher Art.<br />

Tatsächlich ist es nun einmal so, dass wir<br />

in unserer Sprache auf Unterscheidungen<br />

Abb. 2: Das Gemälde zeigt eine Diskussionsrunde über das Mysterium der Dreifaltigkeit, das sich in der Eucharistie manifestiert.<br />

(Raffael: Disputà del Sacramento (1509), päpstliche Gemächer des Vatikans)

wie die zwischen Dingen und ihren Eigenschaften<br />

festgelegt sind. So lässt sich geltend<br />

machen, dass Einzeldinge in unserem<br />

Begriffssystem fundamental sind. Einige<br />

Autoren vertreten näherhin die Auffassung,<br />

dass auch Vorfälle (events) usw. nur<br />

mit Bezug auf jene Einzeldinge identifizierbar<br />

und reidentifizierbar seien, an denen<br />

sie sich vollziehen. Doch besagt das<br />

vielleicht nichts für die ‹wahre› Natur der<br />

Wirklichkeit. Nur war diese skeptische Erwägung<br />

für das Tun der Theologen nicht<br />

attraktiv.<br />

Eine andere Unterscheidung, die innerhalb<br />

des theologischen Diskurses eine grosse<br />

Rolle spielt und buchstäblich massive Arbeit<br />

schultert, ist die zwischen ‹Form› und<br />

‹Materie›. Dieses Begriffspaar wurde seinerzeit<br />

von Aristoteles geprägt und hatte<br />

in seinem Schrifftum (so namentlich in der<br />

Metaphysik-Schrift) die Funktion, Dinge<br />

von der Art geschaffener Substanzen als<br />

komplexe Gebilde begreiflich zu machen.<br />

Zwar blieb unklar, wie das Verhältnis von<br />

Form und Stoff genauer zu denken sei.<br />

Doch handelt es sich bei dieser Orientierung<br />

um eine Betrachtungsweise, die den<br />

mittelalterlichen Denkern grosse Dienste<br />

zu leisten schien. Dies geht vor allem aus<br />

den Texten hervor, in denen immanente<br />

Formen sich als Ausdruck transzendenter<br />

Muster der Schöpfung im göttlichen<br />

Intellekt manifestieren und so die christlich<br />

interpretierte raum-zeitliche Welt ein<br />

Stück weit rational durchschaubar machen.<br />

Insofern schien die Begrifflichkeit<br />

von Form und Materie für die Theologen<br />

unverzichtbar. Nur sie machte es offenbar<br />

möglich, das Wesen der Welt von Grunde<br />

auf zu verstehen.<br />

Näherhin lässt sich mithin auch an jene<br />

Diskussion denken, die sich um die Frage<br />

rankt, was individuelle Dinge eigentlich<br />

zu Individuen macht. Auch diese Frage hat<br />

zwar eine gewisse Tradition. Doch gewinnt<br />

sie im Horizont christlichen Denkens besondere<br />

Relevanz. Denn hier geht es ja um<br />

einen persönlichen Schöpfer-Gott.<br />

Eine Lösungsstrategie – es ist die des Thomas<br />

von Aquin – besagt, dass das, was ein<br />

Individuum ausmacht (principium individuationis),<br />

im stofflichen Bereich anzusiedeln<br />

sei. Hier geht es also um die Vorstellung,<br />

dass etwas von der Art einer<br />

allgemeinen Form von bzw. durch eine<br />

Abb. 3: Gelehrtendisputation.<br />

(Holzschnitt Augsburg, um 1480)<br />

besondere Materie individuiert werde. Die<br />

gegenteilige Strategie verfocht Duns Scotus.<br />

Dieser sprach von einer besonderen,<br />

individuellen Form (‹Diesheit›, haeccitas).<br />

Für heutige Betrachter ist diese Situation<br />

recht aufschlussreich. Denn sie wirft<br />

Licht auf die jeweils leitenden Gottesvorstellungen.<br />

Im einen Fall scheint die Individualität<br />

kreatürlichen Seins mit recht<br />

weltlichen Faktoren verwoben zu sein,<br />

im anderen hingegen scheint es um ideelle<br />

Faktoren zu gehen; und dieser Unterschied<br />

scheint theologisch relevant.<br />

Befund<br />

Doch mag man sich fragen, ob wir hier<br />

nicht mit einer unakzeptablen Alternative<br />

konfrontiert werden. Aus heutiger Sicht<br />

mag das so aussehen. Doch waren die Optionen<br />

der mittelalterlichen Denker hier<br />

vorerst ebenso beschränkt wie die eines<br />

Descartes, der im Spektrum seiner Zwei-<br />

Substanzen-Lehre mit der Alternative von<br />

Denkung (res cogitans) und Ausdehnung<br />

(res extensa) befangen war und vor diesem<br />

Hintergrund z. B. Tiere kaum anders denn<br />

als Automaten verstehen konnte. In dem<br />

Moment, da diese Alternative hinfällig<br />

wurde, eröffneten sich auch neue Möglichkeiten<br />

der Betrachtung. Ähnlich verhalten<br />

sich die Dinge im Falle einer Orientierung,<br />

die an die Begriffe von Form und Materie<br />

gebunden ist. Nur ist letztlich nicht das<br />

Faktum der Bindung interessant, sondern<br />

die Art ihrer Fundierung. Liessen sich die<br />

Autoren der sog. Scholastischen Synthese<br />

im 13. Jahrhundert noch von der Vorstellung<br />

leiten, dass der göttliche Intellekt ein<br />

gutes Stück weit rational verständlich sei,<br />

so haben William von Ockham (1285 bis<br />

1349) und seine Nachfolger diesen Punkt<br />

massiv bestritten. Mit der These von der<br />

Priorität des Willens vor dem Intellekt entfällt<br />

auch die Annahme der Existenz von<br />

Ideen bzw. Universalien als ewigen Mustern<br />

der Schöpfung; und damit schwindet<br />

die Notwendigkeit einer Rückbindung unserer<br />

Begriffe an bestimmte Unterscheidungen<br />

metaphysischer Art, die die Belange<br />

des Glaubens eigentlich nur gefährden<br />

können. Dass heute, im Kontext analytischer<br />

Diskussionen des ontologischen<br />

Status von Kunstwerken einerseits und<br />

Personen andererseits, der Begriff der<br />

Form zumindest verstecktermassen wieder<br />

Interesse gewinnt – so besonders in<br />

Konstititutions- bzw. Verkörperungstheorien<br />

– sei hier nur am Rande erwähnt<br />

Prof. Dr. Andreas Graeser<br />

Institut für Philosophie<br />

Literatur:<br />

• G. R. Evans: Philosophy and Theology in the<br />

Middle Ages, London: Routledge 1993.<br />

• K. Flasch (Hrsg.): Geschichte der Philosophie in<br />

Text und Darstellung: Mittelalter, Stuttgart: Re-<br />

clam 1982.<br />

• Das philosophische Denken im Mittelalter, Stutt-<br />

gart: Reclam 2000.<br />

• Graeser, A.: Interpretationen. Hauptwerke der Phi-<br />

losophie. Antike, Stuttgart: Reclam 1992.<br />

• Positionen der Gegenwartsphilosophie. Vom Prag-<br />

matismus bis zur Postmoderne, München: C. H.<br />

Beck 2002.<br />

• Strawson, P. F. : Individuals. An Essay in Descrip-<br />

tive Metaphysics, London: Methuen 1959.<br />

UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

7

Glaubenskampf mit einem lyrischen Evergreen<br />

Wacht auf, wacht auf, es taget!<br />

Der Nürnberger Schuhmacher und Schriftsteller Hans Sachs<br />

verfolgt die ab 1517 in Gang kommende Reformation<br />

mit wacher Aufmerksamkeit. Etwa ab 1523 hat er sich entschieden;<br />

von da an steht er auf der Seite des neuen<br />

Glaubens, und er verficht dessen Anliegen in einer Reihe<br />

von Texten. Instinktsicher verwendet er für seine Botschaft<br />

gängige, damit wirkungsvolle literarische Muster; dazu<br />

gehört auch das Tagelied.<br />

Was ist ein Tagelied? Man kennt den Moment<br />

aus Shakespeares Romeo und Julia:<br />

das Paar steht am Ende seiner ersten und<br />

letzten Liebesnacht. Julia setzt mit einer<br />

Frage ein, die auf eine vorangegangene,<br />

aber nicht dargestellte Äusserung, vielleicht<br />

auch nur eine Geste Romeos antwortet:<br />

Willst du schon gehn? Der Tag ist ja noch<br />

fern.<br />

Es war die Nachtigall und nicht die Lerche,<br />

Die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang<br />

...<br />

Er widerspricht entschieden, nein es war<br />

die Lerche... Dann tragen die Liebenden<br />

den Meinungsunterschied mit verteilten<br />

Rollen erneut aus. Er erklärt, auf jede Gefahr<br />

hin bleiben zu wollen, denn so habe<br />

Julia es beschlossen. Und sie sieht nunmehr<br />

den Tag heraufdämmern, hört die<br />

Lerche statt der Nachtigall. Da kommt<br />

die ins Vertrauen gezogene Dienerin Julias<br />

herein.<br />

Die Tradition des Tageliedes<br />

Shakespeare hat sich hier eines damals bereits<br />

Jahrhunderte alten lyrischen Grundmusters,<br />

des Tageliedes, bedient. Beschränken<br />

wir uns nicht auf Europa, so<br />

finden wir fast überall auf dem Globus<br />

Beispiele für diese Art der lyrischen Inszenierung.<br />

Im mittelalterlichen Europa<br />

waren es freilich die provenzalischen<br />

Troubadours, die das Paar in erotischer<br />

Lust und in Angst vor dem Entdecktwerden<br />

sein nächtliches Liebesglück und den<br />

Trennungsschmerz bei Tageslicht als erste<br />

besangen; sehr oft gab es übrigens da noch<br />

einen Dritten, den Wächter. Er verkündete<br />

8 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

den Morgen, war damit Störenfried, aber<br />

oft auch hilfreicher Komplize (aus ihm ist<br />

bei Shakespeare die warnende Amme geworden).<br />

Die Provenzalen gaben dieser<br />

Liedart mit der Bezeichnung für die Morgenröte,<br />

Alba, einen eingängigen Namen.<br />

Um 1200 kommen die deutschen Minnesänger<br />

auf den Geschmack, und es entstehen<br />

die ersten tageliet. Diese erfreuen sich<br />

im Deutschen einer enormen Beliebtheit;<br />

allein aus dem 13. Jahrhundert sind uns<br />

mehr als 50 Lieder überliefert. Diese Erfolgsgeschichte<br />

geht auch im 14. und 15.<br />

Jahrhundert nach dem Ende des klassischen<br />

Minnesanges weiter, und sie findet<br />

Abb. 1: PostmoderneTageliedsituation<br />

...<br />

(©Gerd Bauer, Nürnberg)<br />

im populären Liedschaffen des 16. Jahrhunderts<br />

eine Fortsetzung. Dabei verstehen<br />

es die Liedermacher, aus dem simplen<br />

Grundmuster mit seiner Dreizahl von<br />

Personen, der klaren Lokalisierung (auf<br />

dem Turm des Wächters und im Schlafzimmer<br />

der Dame) und der beziehungsreichen<br />

Handlungszeit zwischen «Tag<br />

und Traum» das Äusserste herauszuholen.<br />

So konnte man eine Person – etwa<br />

die Dame in ihrem Liebesschmerz – in<br />

den Mittelpunkt rücken; man konnte im<br />

Dialog das Drängen des Wächters angesichts<br />

des rasch heraufkommenden Tages<br />

und das verzweifelte Nichtwahrhabenwollen<br />

der Frau gegeneinander prallen lassen;<br />

man konnte diskutieren, ob es nicht besser<br />

sei, sich einer Zofe statt dem Wächter<br />

anzuvertrauen – immerhin ging es ja<br />

um Tod und Leben; man konnte den Liebhaber<br />

auch tagsüber im Schlafzimmer der<br />

Dame belassen – in der erfreulichen Aussicht<br />

auf die kommende (zweite) Nacht<br />

und zugleich von Angst gepeinigt, ob<br />

er wohl unentdeckt bleiben würde; man<br />

konnte – erotisch vielleicht besonders pikant<br />

– den nächtlichen Liebestaumel nur

als Film im Kopf des einsam und unglücklich<br />

daliegenden Mannes ablaufen lassen;<br />

man konnte auch das Pathos des Liebesschmerzes<br />

parodistisch verkehren, so etwa,<br />

wenn der Mann ohne Dame, dafür in Gegenwart<br />

eines Schwarms von blutgierigen<br />

Flöhen, ungeduldig den Tag erwartet.<br />

Das geistliche Tagelied<br />

Auch hatten schon im späten 13. Jahrhundert<br />

fromm gestimmte Autoren entdeckt,<br />

welche Möglichkeiten diese gerade dank<br />

ihrer Beliebtheit zugkräftige Form für<br />

die Vermittlung religiöser Anliegen haben<br />

konnte. Damit war das geistliche Tagelied<br />

entstanden. Es wendete die verfängliche<br />

erotische Situation mittels der<br />

Allegorie in eine heilsame Lehre; die bekannten<br />

Figuren und Situationen standen<br />

so nicht mehr für sich, sondern bedeuteten<br />

religiöse Sachverhalte: Nicht mehr der<br />

zärtliche Ritter liebkoste seine attraktive<br />

Dame, sondern der heilsvergessene Sünder<br />

lag im Lotterbett der «Frau Welt», das<br />

Dämmern des Tages meinte den Anbruch<br />

des Jüngsten Tages; hinter dem warnenden<br />

Wächter erschien der geistliche Lehrer mit<br />

seinen Mahnungen, oder es war gar Christus<br />

selber, der die Seele zur rechtzeitigen<br />

Umkehr mahnte. In manchen Liedern wird<br />

auch das Paar weggelassen und die Liedsituation<br />

auf Tagesanbruch und Weckruf<br />

des Wächters reduziert: ein Wächterlied.<br />

Durch diese geistliche Umnutzung hatte<br />

sich – dies nebenbei gesagt – die religiöse<br />

Dichtung eigentlich nur das zurückgeholt,<br />

was ihr von vornherein am Tagelied<br />

schon gehörte. Es gibt nämlich gute<br />

Gründe anzunehmen, dass die frühesten<br />

Beispiele der provenzalischen Alba nicht<br />

ohne den Einfluss religiöser Hymnen und<br />

der Bibel denkbar sind.<br />

Hans Sachs hat 1518, als eben etablierter<br />

Meistersänger, noch ganz im alten Glauben<br />

sein erstes geistliches Tagelied gesungen;<br />

darin wollte er mit dieser altbewährten<br />

Formel dem frommen Christen eine<br />

Vermanung zur buß und einprägsame<br />

Warnung vor der Hölle erteilen.<br />

Die Wittenbergisch Nachtigall<br />

Es folgte 1523 das Meisterlied von der<br />

Nachtigall, die das Evangelium des neuen<br />

Glaubens verkündet. Die ganze erste Strophe<br />

entwickelt ein Bild; dieses wird dann<br />

vom Beginn der zweiten an, quasi mit dem<br />

didaktischen Zeigestock – «das Morgenrot<br />

Abb. 2: Die Illustration<br />

setzt den<br />

Text von Sachs in<br />

ein klares, vielleicht<br />

werten -<br />

des Links-Rechts-<br />

Schema um; ortet<br />

man dieses nämlich<br />

– wie etwa<br />

auch bei den<br />

Weltgerichtsdarstellungen<br />

üblich<br />

– nicht vom Betrachter<br />

her, sondern<br />

aus dem Bild<br />

heraus, dann liegt<br />

der neue Tag des<br />

Evangeliums in der<br />

«besseren», d. h.<br />

rechten Hälfte.<br />

(Titelholzschnitt zur Erst-<br />

ausgabe des Spruchge-<br />

dichts ‹Die Wittenbergisch<br />

Nachtigall› 1523)<br />

bedeutet ...» – Zug um Zug erklärt und ausgelegt:<br />

Die tagverkündende Nachtigall ist<br />

doctor Martinus von Wittenwerg, der Tag<br />

verweist auf das Evangelium, die Sonne<br />

ist Christus, der Mond steht dagegen für<br />

den Papst mit seinen selber gemachten<br />

Gesetzen und seinen Ablässen – ein Herrschaftsanspruch,<br />

der nun am Licht des Tages<br />

verblasst. Auf den Papst, namentlich<br />

auf den kurz zuvor verstorbenen Leo X.,<br />

weist auch der gegen die Nachtigall brüllende<br />

Löwe. Daneben erscheinen weitere<br />

Zeitgenossen aus dem katholischen Lager:<br />

Hieronymus Emser als Bock, Johannes<br />

Eck als Wildschwein, Thomas Murner<br />

als Katze und in Hundsgestalt schliesslich<br />

Jakob Lemp. Gleich am Anfang weckt<br />

Sachs mit der Nachtigall und mit dem Tagesanbruch<br />

den Gedanken an ein Tagelied,<br />

stört dann aber nach wenigen Versen diese<br />

Hörererwartung nachhaltig und lässt den<br />

Löwen und all das andere Viehzeug, das<br />

im Tagelied nichts verloren hat, aufmarschieren.<br />

Mehr als das: diese Tiere entfesseln<br />

nun einen Brüllkampf gegen die<br />

Nachtigall; so kommt das Lied als akustisches<br />

Ereignis zu seinem eigentlichen<br />

Recht. Anderseits ist es keine Frage, wem<br />

die Sympathien des Publikums gehören:<br />

der wohlklingenden Nachtigall, nicht ihren<br />

brüllenden, grunzenden, iahenden, bellenden,<br />

blökenden, zischenden Gegnern.<br />

Und der kleine Vogel setzt sich durch! Sie<br />

singet fröleich – ein Wunder, fast so gross<br />

wie jenes, dass dem Mönch aus Wittenberg<br />

mit Bann und Acht nicht beizukommen<br />

war. Nicht zur Fauna des Tagelieds<br />

gehören schliesslich die irrenden Schafe,<br />

die erwacht sint von dem schlaffe. Wer damit<br />

gemeint war, wusste aber jeder, der das<br />

Gleichnis vom guten Hirten kannte.<br />

Mit einem Meisterlied, das nach den Regeln<br />

der Meister nicht gedruckt und publiziert<br />

werden durfte, kann Sachs aber seine<br />

Sache nicht wirkungsvoll vertreten. So<br />

verfasst er einen Text in einfachen Sprechversen<br />

ohne Melodie; er erscheint mit vorangestellter<br />

Prosavorrede 1523. Durch die<br />

Änderung der Form umgeht Sachs nicht<br />

nur das Publikationsverbot, sondern er gewinnt<br />

auch mehr «Sendezeit» für seine Sache,<br />

war doch das Spruchgedicht im Umfang<br />

nicht begrenzt. Schliesslich sind die<br />

Knittelverse, anders als das Lied mit seiner<br />

anspruchsvollen Melodie, auch gut vor-<br />

UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

9

lesbar – in einer Zeit, da viele, weil sie selber<br />

nicht lesen können, sich vorlesen lassen<br />

müssen, ein weiterer Vorteil. Schliesslich<br />

bot der Druck die zusätzliche Möglichkeit,<br />

die sprachlichen, gleichsam «virtuellen»<br />

Bilder, mit denen das Lied arbeitete,<br />

in ein reales Bild umzusetzen: ein<br />

Holzschnitt eröffnet denn auch die Flugschrift,<br />

die für die «wittenbergisch Nachtigall»<br />

wirbt.<br />

Mit seiner zündenden Idee, das vertraute<br />

Muster des Wächterliedes für die religiöse<br />

Propaganda einzusetzen, hat Sachs Nachahmer<br />

gefunden. So erscheinen vor allem<br />

aus dem protestantischen Lager zahlreiche<br />

Lieder, die Martin Luther als warnenden<br />

Wächter auf dem Turm das Anbrechen des<br />

10 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

neuen Glaubenstages verkünden lassen;<br />

keines dieser Gebilde erreicht allerdings<br />

die Prägnanz und Originalität des Vorbildes.<br />

Ganz am Jahrhundertende greift<br />

dann der Pastor Philipp Nicolai neben<br />

Sachs vorbei auf das alte Muster des<br />

geistlichen Tageliedes mit seiner Vorstellung<br />

erotisch gefärbter Gottesnähe<br />

zurück und schafft fern jeder konfessionellen<br />

Kampfstimmung ein Zeugnis<br />

tiefster Glaubenszuversicht und Jenseitssehnsucht:<br />

«Wachet auf, ruft uns die<br />

Stimme» – ein Prachtsstück des evangelischen<br />

Kirchenliedes.<br />

Prof. Dr. André Schnyder<br />

Institut für Germanistik<br />

Das Walt got<br />

Jn der morgenweis Hans Sachsen<br />

Die nachtigal 3 lieder<br />

Wacht auf, wacht auf, es taget!<br />

Ein nachtigal, die waget<br />

ir stim mit suessem hal.<br />

ir thon durchclinget perg vnd thal.<br />

Die morgenrot her zicket.<br />

Der leo sich peclaget;<br />

Wie geren er verjaget<br />

die lieplich nachtigal.<br />

Der liechte man ist worden fal,<br />

Die helle sun her plicket.<br />

Das wilde schwein schreit «waffe»,<br />

Die Nachtigal zw straffe.<br />

Der poch hunt kacz mit im<br />

marren stet dar wider mit grim,<br />

Vnd das schlangen geczichte<br />

Wisplet vnd wider fichte,<br />

Die wolff hewlen al gleich,<br />

Wollen das die nachtigal weich,<br />

Furchten des tages lichte.<br />

Jdoch sie schweiget nichte<br />

Sunder singet fröleich!<br />

Der tag get auf gar frewdenreich.<br />

Secht: die irenden schaffe<br />

Erwacht sint von dem schlaffe<br />

Von der Nachtigal stim.<br />

Des manes schein sie achten nim<br />

Die besprochenen Texte von Sachs liegen käuflich<br />

vor in: Die wittenbergisch Nachtigall. Reforma-<br />

tionsdichtung. von G. H. Seufert, Stuttgart Reclam<br />

1984 u. ö. (RUB 9737); danach der unten orthogra-<br />

pisch vereinfachte Liedtext. Im Verlauf des nächsten<br />

Jahres erscheint vom Verfasser eine mit kommentier-<br />

ten Texten versehene Geschichte des geistlichen Ta-<br />

gelieds in Mittelalter und Neuzeit.<br />

Erwacht, erwacht, es tagt!<br />

Eine Nachtigall lässt<br />

mit süssem Klang ihre Stimme tönen.<br />

Ihr Laut klingt über Berg und Tal.<br />

Die Morgenröte zieht herauf.<br />

Der Löwe knurrt missmutig;<br />

wie gern möchte er<br />

die liebliche Nachtigall verscheuchen.<br />

Der helle Mond ist fahl geworden,<br />

die strahlende Sonne leuchtet herab.<br />

Die Wildsau grunzt: «Vorsicht»,<br />

um die Nachtigall zu massregeln.<br />

Bock, Hund, Katze brüllen mit ihr<br />

andauernd und grimmig,<br />

und das Schlangengezücht<br />

zischt und droht,<br />

die Wölfe heulen im Chor,<br />

sie wollen, dass die Nachtigall weicht,<br />

sie scheuen das Tageslicht.<br />

Aber sie schweigt nicht,<br />

sondern schmettert fröhlich!<br />

Glückverheissend geht der Tag auf.<br />

Schaut: die irrenden Schafe<br />

sind erwacht aus dem Schlaf<br />

durch die Stimme der Nachtigall.<br />

Nicht mehr beachten sie den Mondschein,

Der sie lang hat gedricket.<br />

Die morgenrot deut freye<br />

gesecz vnd propheczeye.<br />

Die sune ist Cristus,<br />

Der tag das Ewangeli sus,<br />

Die nach pedewt die sunde.<br />

Wer die nachtigal seye?<br />

Der vns den tag ausschreye<br />

Jst doctor Martinus<br />

Von wittenwerg Her lutherus!<br />

nun hört was er verkunde:<br />

Jn sunt sey wir geporen,<br />

Von natur kint des zoren<br />

nach inhalt des gesecz,<br />

pis das wort gottes vns zw letz<br />

Das Evangelisch liechte<br />

genad vnd frid versprichte.<br />

Cristus hab vns erlost<br />

Von sunt / dot / deuffel / hele rost.<br />

Solch verheyssung aufrichte<br />

Drawen vnd zwfersichte<br />

Auf Cristum vnsren drost.<br />

Dan wirt vns gottes geist genost,<br />

Dan sey wir awserkoren.<br />

Der man ist finster woren<br />

(Pedewt das pebstlich netz<br />

Seine gepot vnd applas schetz<br />

Jn der schrift vngegrunde).<br />

Von den vns luther seitte,<br />

Das sie zur selikkeitte<br />

Sint weder nutz noch not.<br />

nur der vertraw in Cristi dot<br />

Seliget vns alsamen.<br />

Der leb den Babst pedeitte,<br />

Der cristlich ler verpeitte<br />

pey verdamung: doch hot<br />

Kein mensch gewalt sunder nur got<br />

Den menschen zw ferdamen.<br />

Swein / pock / hunt / kacz: die thire<br />

pedewtten vns die vire:<br />

Eck, emser, lemp, murner.<br />

Kempfen wider die warheit ser.<br />

Das schlangen Zicht ser prande:<br />

pfaffen / munich im lande,<br />

Etlich hochschuel vnd stift,<br />

Das wolff hewllen die pischoff drift.<br />

Disses folck alles sande<br />

Den luther keczer nande,<br />

Wie wol sie in mit schrift<br />

Nie vberwunden han. hie prift<br />

Kein stuck, darin er irre.<br />

Des sint erwachet wire<br />

Durch Ewangelisch ler<br />

Von den menschen gepotten schwer.<br />

got sey mit vns. sprecht amen!<br />

gedicht zw Nurmberg im .1523. jar<br />

der sie lange bedrückt hat.<br />

Die Morgenröte bedeutet<br />

Gesetz und Prophetenverheissung.<br />

Die Sonne ist Christus,<br />

der Tag das Evangelium,<br />

die Nacht bedeutet die Sünde.<br />

Wer aber die Nachtigall sei?<br />

Wer uns den Tag verkündet,<br />

das ist Doktor Martinus<br />

aus Wittenberg, Herr Luther!<br />

Hört jetzt seine Botschaft:<br />

In Sünden sind wir geboren,<br />

von Natur Kinder des Zorns<br />

gemäss dem Gesetz,<br />

bis das Wort Gottes uns zuletzt,<br />

das Licht des Evangeliums,<br />

Gnade und Friede versprechen.<br />

Christus habe uns erlöst<br />

von Sünde, Tod, Teufel, Höllenrost.<br />

Eine solche Verheissung macht<br />

Vertrauen und Zuversicht<br />

auf Christus unseren Tröster.<br />

Dann kommt der Geist Gottes zu uns,<br />

dann sind wir auserwählt.<br />

Der Mond hat sich verdunkelt<br />

(er bedeutet das päpstliche Netz<br />

der Gebote und der Ablässe,<br />

die in der Schrift keinen Grund haben).<br />

Von denen lehrte uns Luther<br />

dass sie zur Seligkeit<br />

weder nützen noch nötig sind.<br />

Nur der Glauben an Christi Tod<br />

macht uns alle selig.<br />

Der Löwe bedeutet den Papst,<br />

der die Glaubenslehre<br />

mit Banndrohung verbreitete: doch hat<br />

kein Mensch, nur Gott Macht,<br />

den Menschen zu verdammen.<br />

Schwein, Bock, Hund, Katze: diese Tiere<br />

stehen uns für diese vier:<br />

Eck, Emser, Lemp und Murner.<br />

Sie bekämpfen heftig die Wahrheit.<br />

Das Schlangengezücht war entbrannt:<br />

die Pfaffen und Mönche im Land,<br />

auch etliche Hochschulen und Stifte,<br />

das Heulen der Wölfe meint die Bischöfe.<br />

Alle diese Leute insgesamt<br />

nannten den Luther einen Ketzer,<br />

obwohl sie ihn mit dem Bibelwort nie<br />

widerlegt hatten. Überzeugt euch hier!<br />

Nichts, worin er irrt.<br />

Darum sind wir erwacht<br />

durch die evangelische Lehre<br />

von den drückenden Geboten der Menschen.<br />

Gott sei mit uns. Sprecht: Amen!<br />

1523 in Nürnberg geschrieben<br />

UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

11

Zwischen Rom und Byzanz<br />

Slavisches Geistesleben<br />

im Mittelalter<br />

Im Jahr 862 kam eine fremde Gesandtschaft an den<br />

Kaiserhof von Konstantinopel: der mährische Fürst Rastislav<br />

bat, ihn bei der Verbreitung des christlichen Glaubens unter<br />

seinem neugetauften Volk zu unterstützen. Seine<br />

Gesandten sprachen mit demselben näselnden Akzent<br />

wie jene rotblonden Eindringlinge, die noch immer hie und<br />

da die byzantinischen Provinzen unsicher machten. Die<br />

Hofgelehrten wälzten umsonst ihre Bücher: ein solches<br />

Kauderwelsch hatte noch niemand zu schreiben versucht.<br />

Der kaiserliche Rat beschloss, Rastislavs Begehren stattzugeben.<br />

Eine neue Schrift entsteht<br />

Die schwierige Aufgabe, die byzantinische<br />

Mission nach Mähren zu leiten, fiel<br />

zwei Brüdern zu: Konstantin (der später<br />

als Mönch den Namen Kyrill annahm) und<br />

Method. «Denn – so sprach der Kaiser –<br />

ihr kommt beide aus Thessaloniki, und<br />

alle Einwohner dieser Stadt sprechen rein<br />

slavisch». Neben seinen Sprachkenntnissen<br />

brachte Kyrill diplomatische Erfahrungen<br />

und eine solide philologische Bildung<br />

mit. Sie ermöglichte ihm, binnen kürzester<br />

Zeit ein neues Alphabet zu entwerfen<br />

und die Bücher, die man für den christlichen<br />

Gottesdienst brauchte, aus dem Griechischen<br />

ins Slavische zu übersetzen. Den<br />

Zeitgenossen erschien dies als Wunder.<br />

Tatsächlich: bis zur Reformation hat kein<br />

anderes Ereignis das konfessionelle und<br />

kulturelle Antlitz Europas so tief geprägt<br />

wie die Mährenmission. Daran ändert<br />

auch die Tatsache nichts, dass Kyrill und<br />

Methods Wirken in Mähren nur eine kurze<br />

Zeitspanne beschieden war. Ihre Schüler<br />

fanden Zuflucht in Bulgarien, wo das slavische<br />

(oder, wie es meist auf Grund seines<br />

kirchlichen Charakters genannt wird:<br />

kirchenslavische) Schrifttum im 10. Jahrhundert<br />

heimisch wurde. Im kroatischen<br />

Küstenland, im Kiewer Reich, im serbischen<br />

Staat der Nemanjiden und sogar in<br />

den Donaufürstentümern entstanden in der<br />

Folgezeit zahlreiche Zentren, in denen das<br />

Erbe der beiden Brüder aus Thessaloniki<br />

in Tausenden und Abertausenden von<br />

Handschriften weiterlebte. Noch heute ist<br />

12 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

jeder Alphabetschütze zwischen Belgrad<br />

und Wladiwostok Schüler eines Schülers<br />

eines Schülers ... von Kyrill und Method.<br />

Arbeit an der Sprache<br />

Einen grossen Teil der kirchenslavischen<br />

Literatur machen Übersetzungen aus dem<br />

Griechischen aus. Dabei hat man sich von<br />

Anfang an nicht nur an die vergleichsweise<br />

einfache Sprache des Neuen Testaments,<br />

sondern auch an die Schriften der<br />

Kirchenväter herangewagt – Texte, die auf<br />

Grund ihrer abstrakten theologischen Begrifflichkeit<br />

und komplexen Syntax sehr<br />

hohe Anforderungen an den Übersetzer<br />

stellen. Übersetzen bedeutet in solchen<br />

Fällen immer zugleich: die Sprache, in<br />

die man übersetzt, schöpferisch weiterentwickeln.<br />

Oft merkt man den kirchenslavischen<br />

Übersetzungen des Mittelalters<br />

nur allzu sehr die Anstrengung an, die sie<br />

gekostet haben. Diese Mühe ist jedoch keineswegs<br />

umsonst gewesen. Viele Wörter,<br />

die damals zum ersten Mal geprägt wurden,<br />

leben in den slavischen Sprachen bis<br />

heute fort. So verdanken das Russische<br />

oder das Bulgarische einen nicht geringen<br />

Teil ihres abstrakten Wortschatzes<br />

der stillen Arbeit anonymer mittelalterlicher<br />

Übersetzer.<br />

Einen Höhepunkt dieser Übersetzungstätigkeit<br />

stellt das 14. Jahrhundert dar. Zu<br />

einer Zeit, in der die osmanische Eroberung<br />

bereits ihre Schatten vorauswirft,<br />

sammeln die südslavischen Völker noch<br />

einmal alle Kräfte, um ihre mittelalterliche<br />

Kultur zu einer letzten, verzweifel-<br />

ten Blüte hochzutreiben. Einige Monate<br />

nach der Schlacht an der Maritza, in<br />

der die Osmanen das serbische Heer vernichtend<br />

geschlagen hatten (1371), vollendete<br />

der Starze Isaija die Übersetzung<br />

Abb. 1: Kyrill und Method – Darstellung aus der Radziwill-Chronik (15. Jahrhundert).

Abb. 2: Eine Seite aus der<br />

Arbeitshandschrift der serbischen<br />

Übersetzer des<br />

14. Jahrhunderts. Man beachte<br />

die Rasur in der vorletzten<br />

Zeile.<br />

der Schriften jenes bedeutenden frühmittelalterlichen<br />

Mystikers, der sich hinter<br />

dem Namen des Apostelschülers Dionysius<br />

Areopagita verbirgt. «Dieses Buch<br />

des Heiligen Dionysius», schreibt Isaija in<br />

seinem Nachwort, «habe ich in guten Zeiten<br />

begonnen ... und in den schlechtesten<br />

aller schlechten Zeiten beendet».<br />

Von Italien nach Byzanz,<br />

von Byzanz nach Serbien<br />

In den Jahren vor der osmanischen Eroberung<br />

des Balkans entstand auch die Übersetzung,<br />

die von <strong>Bern</strong> aus in Zusammenarbeit<br />

mit der Serbischen Nationalbibliothek<br />

in Belgrad ediert wird. Das Original<br />

dieser Übersetzung stammt von<br />

Barlaam von Kalabrien, jenem griechischen<br />

Mönch, der in den 30er-Jahren des<br />

14. Jahrhunderts mit seinem undiplomatischen<br />

Auftreten in den Kreisen der byzantinischen<br />

Kirche für Aufruhr sorgte und<br />

schliesslich – als Ketzer verdammt – zurück<br />

in seine süditalienische Heimat fliehen<br />

musste. Ein Teil von Barlaams Werken<br />

wurde vernichtet, ein anderer ist in<br />

der griechischen Überlieferung nur in<br />

Bruchstücken erhalten. Ihre kirchenslavische<br />

Übersetzung besitzt deshalb nicht<br />

nur für die slavische, sondern auch für die<br />

griechische Geistesgeschichte des 14. Jahr-<br />

hunderts eine hohe dokumentarische Bedeutung.<br />

Hinzu kommt, dass die Arbeitshandschrift<br />

der Übersetzer durch einen<br />

schon fast ans Wunderbare grenzenden<br />

Zufall auf uns gekommen ist: Streichungen<br />

und Zusätze verraten die Schwierigkeiten,<br />

mit denen sie bei ihrer Aufgabe<br />

zu kämpfen hatten, Randbemerkungen<br />

zeugen von ihrem Bemühen, in die anspruchsvollen<br />

Gedankengänge Barlaams<br />

einzudringen. Gewisse Eigentümlichkeiten<br />

der Sprache zeigen schliesslich, dass<br />

die Übersetzung im serbischen Milieu entstanden<br />

sein muss.<br />

Dank seiner Herkunft aus Süditalien beherrschte<br />

Barlaam das Lateinische und<br />

war deshalb in der Lage, die Werke der<br />

scholastischen Theologie im Original zu<br />

studieren; in seinen Schriften polemisiert<br />

er oft mit Thomas von Aquin, den er<br />

auch mehrmals beim Namen nennt. Damit<br />

stiess er freilich in eine für seine serbischen<br />

Übersetzer vollkommen fremde<br />

Geisteswelt vor: «Thomas war zu dieser<br />

Zeit Papst oder irgendein grosser Philosoph»,<br />

kommentierte einer von ihnen die<br />

erste Stelle, an der der Name des grossen<br />

Scholastikers fällt. In manch anderer Hinsicht<br />

zeigen sich die Kommentatoren alledings<br />

sehr belesen – so waren ihnen nicht<br />

nur die logischen Schriften des Aristoteles,<br />

sondern auch die Sage von der lernäischen<br />

Schlange, die Herakles erlegte, und<br />

sogar Pindars Lyrik vertraut.<br />

Ein vergessenes Stück<br />

Mittelalter<br />

Die Übersetzung der Werke Barlaams von<br />

Kalabrien gehört sowohl der Thematik als<br />

auch der Sprache nach in einen Kreis theologischer<br />

Denkmäler, die alle im 14. Jahrhundert<br />

in die serbische Redaktion des<br />

Kirchenslavischen übertragen wurden.<br />

Manche dieser Übersetzungen sind bereits<br />

von der slavistischen Forschung<br />

ediert worden, von anderen ist die Edition<br />

in Vorbereitung, andere wiederum harren<br />

noch immer ihrer Entdeckung und Bearbeitung.<br />

Stück um Stück wird so ein Teil<br />

mittelalterlichen Geisteslebens, das durch<br />

die Wechselfälle der Geschichte Ost- und<br />

Südosteuropas lange Zeit verschüttet blieb,<br />

wieder ans Tageslicht gehoben.<br />

Prof. Dr. Yannis Kakridis<br />

Institut für Slavistik<br />

UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

13

Die Menschen des Mittelalters im Spiegel der Skelettfunde<br />

Was alte Gebeine verraten<br />

Im Kanton <strong>Bern</strong> wurden in den letzten 25 Jahren an über<br />

80 Fundorten mehrere tausend Gräber geborgen, von<br />

denen die Mehrheit aus dem Mittelalter stammt. Fachleute<br />

können aus dem Zustand der gefundenen Knochen schliessen,<br />

an welchen Krankheiten die Menschen damals litten,<br />

in welchem Alter sie starben und wie ihre Nahrung<br />

mehrheitlich beschaffen war. So nimmt man an, dass die<br />

Verringerung der Körperhöhe, die nach dem Frühmittelalter<br />

bei den damals Verstorbenen festzustellen ist, unter anderem<br />

auf Ernährungsänderungen zurückzuführen ist.<br />

Ein möglicher, aber allgemein weniger bekannter<br />

Weg, den Zugang zum Mittelalter<br />

zu öffnen, führt über die Untersuchung der<br />

knöchernen Überreste der Menschen. Die<br />

anthropologische Bearbeitung dieser biohistorischen<br />

Urkunden erlaubt manche<br />

Aussage, die von keiner anderen Disziplin<br />

erschlossen werden kann. Zu Beginn einer<br />

solchen Analyse gilt es, die Kennzeichen<br />

des einzelnen Menschen in seiner körperlichen<br />

Erscheinungsform, seinen Krankheiten<br />

und Gebresten zu erfassen und<br />

damit ein Guckloch in seine damalige Lebensrealität<br />

zu öffnen. Jede Einzelvita ist<br />

aber auch ein Baustein zur Geschichte der<br />

Bevölkerung, deren Rekonstruktion als<br />

zweiter Untersuchungsschritt folgt.<br />

Woher stammt das Fundgut?<br />

Im Kanton <strong>Bern</strong> besteht eine langjährige<br />

enge Zusammenarbeit zwischen dem<br />

Medizinhistorischen Institut der <strong>Universität</strong><br />

und dem Archäologischen Dienst.<br />

Gemeinsames Ziel ist es, den Menschen<br />

des Mittelalters (und natürlich auch anderer<br />

Zeitepochen) den ihnen zustehenden<br />

Platz zuzuweisen und dabei sowohl<br />

die hellen wie auch die finsteren Seiten<br />

dieser Jahrhunderte zu beleuchten. Bei<br />

den Ausgrabungen in den letzten 25 Jahren<br />

wurden an über 80 Fundorten mehrere<br />

tausend Gräber geborgen, von denen<br />

die Mehrheit aus dem Mittelalter stammt.<br />

Die Arbeit der Anthropologen und Anthropologinnen<br />

beginnt jeweils schon vor<br />

Ort, denn Beobachtungen zur Lage des<br />

Skeletts sind nur auf der Fundstelle möglich.<br />

Zudem bleiben nicht alle Skelette<br />

während ihrer jahrhundertelangen Liegezeit<br />

im Boden gut konserviert. Die Erhal-<br />

14 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

tung der Knochen hängt stark von der Bestattungsform<br />

und der Beschaffenheit des<br />

Bodens ab. Will man keine Informationen<br />

verlieren, müssen schlecht erhaltene Knochen<br />

möglichst schon auf der Ausgrabung<br />

untersucht werden.<br />

Ein Blick auf mittelalterliche<br />

Bestattungssitten<br />

Blickt ein Laie auf einen freigelegten mittelalterlichen<br />

Friedhofsteil, mag er die<br />

oft in mehreren Schichten übereinanderliegenden<br />

und sich auch gegenseitig störenden<br />

Skelette als verwirrend empfinden.<br />

Für den mittelalterlichen Menschen war<br />

eine geometrische Ordnung durch das Aneinanderreihen<br />

der Gräber in immer gleichen<br />

Abständen weniger wichtig als das<br />

Umsetzen von Glaubensvorstellungen. Da<br />

nicht jeder Grabplatz als gleich heilsfördernd<br />

galt, hing der Ort des Begräbnisses<br />

oft von Stand und Herkunft des Verstorbenen<br />

ab. Weit verbreitet – für Arme wie<br />

Reiche – war die Orientierung des Körpers<br />

nach Osten. Der verstorbene Christ ruht<br />

im Grab, den Kopf im Westen, den Blick<br />

nach Osten, wo am Jüngsten Tag der Herr<br />

erscheinen soll. Da sich Chor oder Altarhaus<br />

der Kirchen üblicherweise ebenfalls<br />

im Osten befinden, blicken die im Innenraum<br />

der Gotteshäuser begrabenen Gäubigen<br />

gleichzeitig auch zum Altar hin. Was<br />

aber, wenn die Kirche aus städtebaulichen<br />

Gründen nicht nach Osten ausgerichtet<br />

werden konnte wie im Beispiel der Pfarrkirche<br />

des Städtchens Unterseen? War es<br />

in diesem Fall wichtiger, die Gräber nach<br />

Osten oder aber zum Altar hin auszurichten?<br />

Offensichtlich bevorzugte man in einem<br />

früheren Belegungszeitraum die Ostung,<br />

machte aber später eine Wende um<br />

90 o in Richtung Altar. Dadurch entstand<br />

eine Schicht längsgerichteter über einer<br />

Schicht quergerichteter Gräber (Abb. 1).<br />

Kartiert man die Gräber geschlechterspezifisch,<br />

kommt man zu einem Befund, der<br />

einen Aspekt der kleinstädtischen Gesellschaftsstruktur<br />

widerspiegelt: Männer<br />

wurden nicht nur häufiger im privilegier-<br />

Abb. 1: Unterseen – Reformierte Kirche 1985. Gräberplan, auf dem nur die Erwachsenen<br />

eingezeichnet sind. Bei den Quergräbern in der «östlichen» Schiffshälfte wurden bevorzugt<br />

Männer begraben. Da der Herr einst im Osten erscheinen würde, glaubte man, dies<br />

sei die bessere Grablage. Auch bei den Längsgräbern hatten die Männer häufiger die<br />

besseren Grablagen im Nahbereich des Hochaltars. Zeichenerklärung: Schwarz: Mann,<br />

weiss: Frau, schwarz/weiss: geschlechtsunbestimmt. (Zeichnung: Archäologischer Dienst Kanton <strong>Bern</strong>)

ten Innenraum der Kirche begraben, sie<br />

erhielten auch häufiger die guten Grabplätze<br />

in Nähe des Altars (resp. in der östlichsten<br />

Reihe), eine Selektion, die indirekt<br />

die vorrangige Stellung des Mannes<br />

veranschaulicht.<br />

Neben solchen exemplarischen Beispielen<br />

bestehen in der Position der Skelette<br />

in mittelalterlichen Gräberfeldern immer<br />

wieder Abweichungen einzelner Gräber<br />

von der Norm. Manchmal sind sie auf<br />

die Sonderbehandlung bestimmter Menschen<br />

zurückzuführen, manchmal aber<br />

auch auf Unsorgfalt oder – gegenteilig –<br />

auf besondere Sorgfalt beim Bestatten.<br />

Zu den absonderlichen Funden gehören<br />

die hie und da vorkommenden Skelette in<br />

Bauchlage (Abb. 2). Betrifft dies Tote, die<br />

in rechteckigen Sargkisten bestattet wurden,<br />

so könnte man vermuten, der Totengräber<br />

habe oben und unten verwechselt.<br />

Von besonderer Zuwendung erzählt eine<br />

Steinkiste in Biel-Mett. Darin lagen die<br />

Skelette von drei alten Männern, zwei<br />

waren aufgrund ihrer morphologischen<br />

Übereinstimmungen im Skelettbau höchstwahrscheinlich<br />

Zwillinge. Der eine starb<br />

mehrere Jahre später als der andere, wurde<br />

aber trotzdem zu seinem Zwillingsbruder<br />

ins Grab gelegt. Mittelalterliche Friedhöfe<br />

sind äusserst individuell – wohl wie es die<br />

darin begrabenen Menschen auch waren.<br />

Individualschicksale<br />

In der Zeit zwischen dem ausgehenden<br />

Früh- und Hochmittelalter wurde im Gräberfeld<br />

von Oberbüren eine Frau begraben.<br />

Sie hatte ein Alter von 20 bis 25 Jahren<br />

erreicht und war invalidisiert: Wegen ihrer<br />

angeborenen beidseitigen Hüftgelenkverrenkung<br />

(Luxation, Abb. 3) konnte sie<br />

sich nur mit gebeugten Knien und unter<br />

seitlichem Hin- und Herverschieben des<br />

Körperschwerpunktes – sozusagen in seitlichem<br />

Watschelgang – fortbewegen. Ihr<br />

Leiden reflektiert sich sogar noch in der<br />

Skelettlage, denn sie musste mit angezogenen<br />

Knien in die Erde gelegt werden (Abbildung<br />

4). Ein paar Jahrhunderte später,<br />

zwischen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts<br />

und der Reformation von 1528,<br />

trug man zwei totgeborene Kinder auf<br />

demselben Areal zu Grabe. Ihre Leichname<br />

wurde halb zur Seite gedreht und<br />

mit angezogenen Knien in sogenannter<br />

Embryonallage gleichzeitig der Erde übergeben<br />

(Abb. 5). Betrachtet man die beiden<br />

Abb. 2: Im Gräberfeld von Oberbüren liegt ein Mann atypisch auf dem Bauch. (Foto: HA)<br />

so unterschiedlichen Funde im Kontext der<br />

gesamten mittelalterlichen Bevölkerung,<br />

kommt man zum Schluss, dass sie beide<br />

charakteristische Kennzeichen der damaligen<br />

Sterbestrukturen und Lebensbedingungen<br />

aufweisen.<br />

Vom Individuum<br />

zur Bevölkerung<br />

Der Tod im jungen Erwachsenenalter<br />

traf zwar manchmal auch Männer, häufiger<br />

aber Frauen wie im obigen Beispiel.<br />

Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett<br />

waren kritische Lebensphasen, die<br />

bei bestehenden körperlichen Gebresten<br />

noch verstärkt einen unheilvollen Ausgang<br />

nehmen konnten. Geburt und die<br />

nachfolgenden Tage bargen für die Kinder<br />

ebenfalls ein hohes Sterberisiko. Das<br />

ganze Mittelalter und auch noch die Neuzeit<br />

waren überschattet von einer hohen<br />

Säuglings- und Kleinkindersterblichkeit,<br />

die schätzungsweise nur jedem zweiten<br />

Lebendgeborenen die Chance liessen, das<br />

Erwachsenenalter zu erreichen. Starb ein<br />

Kind vor der Geburt ungetauft oder kam<br />

es schon tot zur Welt, war es als «Heide»<br />

nicht nur des Diesseits-, sondern zusätzlich<br />

auch eines seligen Jenseitsdaseins beraubt.<br />

Es sei denn, die Eltern pilgerten mit<br />

solchen Unglücklichen wie im Beispiel der<br />

beiden Oberbürener Kinder an einen Wallfahrtsort,<br />

wo sie nach angeblicher Wiederbelebung<br />

getauft werden konnten.<br />

Bei Kindern, die das erste kritische Lebensjahr<br />

überstanden hatten, blieb die<br />

Sterbewahrscheinlichkeit ebenfalls hoch.<br />

Viele starben zwischen dem dritten und<br />

sechsten Lebensjahr, häufig wohl an akut<br />

verlaufenden Infektionskrankheiten. Deren<br />

Spuren lassen sich am Knochen leider<br />

nicht ablesen. Bestimmte Mangelerkrankungen<br />

oder länger andauernde Krank-<br />

Abb. 3: Hüftgelenksluxation. Die ursprüngliche<br />

Hüftgelenkspfanne ist in seiner Form verändert<br />

(Hundeohrform), der Oberschenkelkopf<br />

ist nach oben gewandert (Markierung<br />

mit Pfeil). Unten im Bild ist der zugehörige<br />

Oberschenkel (links) im Vergleich mit einem<br />

normal ausgebildeten dargestellt. (Fotos: HA)<br />

UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

15

heitsprozesse können wir jedoch erfassen.<br />

Nach unseren Befunden – etwa zu Unterseen<br />

– hatte ein grosser Teil der Kinder,<br />

nicht selten mehrmals hintereinander, solche<br />

Stressphasen erfahren. Erst bei den<br />

über siebenjährigen Kindern sank die<br />

Sterblichkeit. Das Jugendalter war ebenfalls<br />

risikoärmer.<br />

Unterschiede im Lebensumfeld<br />

Zwischen den einzelnen Dorfbevölkerungen<br />

innerhalb des Kantons wie auch zwischen<br />

verschiedenen Sozialgruppen gibt<br />

es demographische Unterschiede, die das<br />

unterschiedliche Lebensumfeld beleuchten.<br />

Eine besondere Sterbestruktur wiesen<br />

beispielsweise die Cluniazensermönche<br />

auf, die im Mittelalter im Kloster<br />

auf der St. Petersinsel gelebt hatten. Einige<br />

starben zwar ebenfalls im jungen Erwachsenenalter;<br />

überdurchschnittlich viele<br />

Sterbefälle ereigneten sich jedoch bei den<br />

über Sechzigjährigen. Ein 20-jähriger<br />

Mönch durfte mit einer Lebenserwartung<br />

von noch 34 Jahren rechnen, die Lebenserwartung<br />

dieser Ordensleute lag mehrere<br />

Jahre über derjenigen der Normalbevölkerung.<br />

In welchem Umfang wirkten sich mangelhafte<br />

Ernährung und Krankheiten nicht<br />

nur auf die Lebensdauer, sondern auch auf<br />

die Lebensqualität einschränkend aus? Für<br />

Einzelschicksale meint man diese Frage<br />

aus heutiger Sicht abschätzen zu können;<br />

aber war dies auch die Sicht des Mittelaltermenschen?<br />

Die junge Frau von Oberbüren<br />

war schwer gehbehindert und hatte im<br />

ländlichen Alltag mit diversen Einschränkungen<br />

bei Arbeit und Mobilität zu leben.<br />

Wie sie dies selber empfand, können wir<br />

nicht beantworten. Ebenso schwierig ist<br />

es, das individuelle Schmerzempfinden<br />

abzuschätzen, selbst in Fällen, wo ausgedehnte<br />

pathologische Knochenveränderungen<br />

vorliegen.<br />

Zahlreiche Gebresten<br />

Neben einzelnen schweren Krankheitsbildern<br />

war der mittelalterliche Mensch von<br />

mancherlei alltäglichen Gebresten betroffen.<br />

Knochenbrüche konnten bei der<br />

normalen Haus-, Feld- oder Waldarbeit<br />

passieren. Besonders häufig kommen Unterarmfrakturen<br />

durch Sturz vor. Rippen,<br />

Schlüsselbein- und Unterschenkelbrüche<br />

sind ebenfalls nicht selten. Die im höheren<br />

Lebensalter eintretende Knochensub-<br />

16 UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

stanzverminderung führten auch damals<br />

öfters zu Frakturen des Oberschenkels.<br />

Gelegentlich findet man ein Verletzungsmuster<br />

mit Brüchen an verschiedenen<br />

Skeletteilen, die auf schwerere Unfälle<br />

schliessen lassen.<br />

Zu den verbreitetsten Leiden des mittelalterlichen<br />

Menschen zählten die Zahnerkrankungen.<br />

Zahnfäulnis, in moderner<br />

Zeit und bis vor kurzem ein Volksleiden,<br />

trat zwar hauptsächlich infolge der weniger<br />

kariogenen Nahrung in geringeren<br />

Prozentsätzen auf. Da aber kaum Zahnpflege<br />

betrieben wurde, entstanden andere<br />

Probleme. Aus den Zahnsteinbelägen und<br />

der öfters starken Abkauung der Zahnkronen<br />

resultierten Zahnbettschwund, Cysten<br />

und Granulome oder «Eiterzähne». Erkrankungen<br />

im Mundbereich konnten bis<br />

zum Tode führen.<br />

Bei älteren Menschen litt fast jeder unter<br />

Schäden an der Wirbelsäule oder an den<br />

Gelenken, verursacht durch starke körperliche<br />

Belastung im Kindes- und Jugendalter<br />

und/oder durch Über- und Fehlbelastung<br />

im Erwachsenenalter. Im Mittelalter<br />

dürfte ein Grossteil der über 40-jährigen<br />

Männer und Frauen durch ihre chronisch<br />

gewordenen Gebresten zu beschränkter<br />

Tauglichkeit, oft zu Untauglichkeit für die<br />

angestammte Arbeit geführt haben, deren<br />

Konsequenz in einer Abhängigkeit von<br />

fremder Hilfe lag.<br />

Pest, Lepra und Syphilis<br />

Ein anderes Kapitel der Kranken im Mittelalter<br />

betrifft die «grossen» Seuchen.<br />

Laut Geschichtsquellen waren Pest, Lepra<br />

und im ausgehenden Mittelalter auch<br />

die Syphilis kennzeichnend für diese Zeitepoche.<br />

Anhand der Knochenfunde lässt<br />

sich aus verschiedenen Gründen noch<br />

keine historische Epidemiologie erstellen:<br />

Die Pest manifestiert sich makroskopisch<br />

nicht, kann aber seit kurzem molekularbiologisch<br />

erfasst werden. Lepra ist am<br />

Skelett im späteren Stadium gut erkennbar.<br />

Da die Leprösen jedoch aus der Gesellschaft<br />

ausgeschlossen und in den Siechenhäusern<br />

untergebracht und auch auf eigenen<br />

Bestattungsplätzen begraben wurden,<br />

finden wir sie – von ganz wenigen Ausnahmen<br />

abgesehen – auf den Dorffriedhöfen<br />

nicht. Syphilis äussert sich im tertiären<br />

Stadium ebenfalls mit ossären Folgen<br />

(Abb. 6). Für das Mittelalter und den Kan-<br />

Abb. 4: Wegen des angeborenen beidseitigen<br />

Hüftgelenksleidens konnte die junge<br />

Frau nur mit angezogenen Knien ins Grab<br />

gelegt werden. (Foto: HA)<br />

Abb. 5: Oberbüren Gräber Nr. 290 und<br />

297. Zwei neugeborene Kinder, die tot zur<br />

Welt gekommen waren und die man am<br />

Wallfahrtsort von Oberbüren wieder zum<br />

Leben zu erwecken versuchte, um sie taufen<br />

zu können. (Zeichnung: D. Rüttimann, HA)

ton <strong>Bern</strong> liegen erst wenige Funde von Syphiliskranken<br />

vor. Sie sind kleine Puzzlesteine<br />

zur Geschichte dieser Krankheit,<br />

über die nach wie vor eine Kontroverse<br />

herrscht zur Frage nach ihrer Verschleppung<br />

aus der Neuen Welt nach Europa<br />

durch die Seefahrer um Kolumbus.<br />

Unterschiede<br />

in der Körpergrösse<br />

Neben Krankheiten und demographischen<br />

Strukturen kann aus alten Knochen auch<br />

auf den Körperbau des mittelalterlichen<br />

Menschen geschlossen werden. Turnier-<br />

und Kriegsrüstungen, wie wir sie heute in<br />

Sammlungen und Museen bestaunen (und<br />

vermessen) können, lassen das Bild von<br />

schmächtigen Männern entstehen. Waren<br />

die mittelalterlichen Menschen tatsächlich<br />

klein und grazil?<br />

Unsere Daten weisen auf regionale wie<br />

auch soziale Unterschiede hin. Gegenüber<br />

den frühmittelalterlichen germanischen<br />

Bewohnern unseres Gebietes, die<br />

eine beachtliche Körperhöhe von 170<br />

bis 175 cm (Durchschnitt für die Männer<br />

verschiedener Orte) aufwiesen, waren<br />

die Menschen der späteren Jahrhunderte<br />

mit Durchschnittswerten zwischen<br />

168 und 170 cm tatsächlich etwas kleiner,<br />

aber nicht selten kräftig gebaut.<br />

Was die Grösse der Rüstungen anbetrifft,<br />

so steckten darin wohl nicht nur Erwachsene,<br />

sondern auch Halbwüchsige. Die<br />

nach dem Frühmittelalter eingetretene Reduktion<br />

der Körperhöhe wird neben anderen<br />

Faktoren auf Umwelteinflüsse, vor<br />

allem auf Ernährungsänderungen zurückgeführt.<br />

Die Verlagerung von der frühmittelalterlichen<br />

Milch- und Viehwirtschaft<br />

zu vermehrtem Ackerbau führte zu einem<br />

höheren Getreideanteil der Kost respektive<br />

zum Rückgang an hochwertigen tierischen<br />

Eiweissen. Setzt sich der Speisezettel nicht<br />

nur aus Mus und Brei zusammen, sondern<br />

ist darin viel Fleisch enthalten, wirkt sich<br />

dies positiv auf die Körperhöhe aus. Ein<br />

weiterer die Körperhöhe senkender Faktor<br />

ist eine starke körperliche Belastung<br />

im Kindesalter.<br />

Mit der Verminderung der Körperhöhe<br />

ging ein weiteres Phänomen einher, das<br />

der Schädelverrundung. Es führte zum typischen<br />

Rundschädel des Mittelalters. Die<br />

Ursachen dieser Formveränderung sind<br />

noch immer nicht völlig geklärt. Diskutiert<br />

werden genetische und gesellschaftliche<br />

Vermischungsvorgänge, Siebung,<br />

Klimaveränderungen und wiederum Änderungen<br />

in den Ernährungs- und Arbeitsbedingungen.<br />

Mit diesen Puzzlesteinchen<br />

lässt sich noch kein vollständiges Bild des<br />

Abb. 6: Mittelalterlicher Schädel aus Nidau. Im Stirnbein sind löchrige Veränderungen<br />

(Caries sicca) ausgebildet, die zusammen mit den Veränderungen an anderen Skelettteilen<br />

auf Syphilis hinweisen. (Foto: HA)<br />

mittelalterlichen Menschen zeichnen, aber<br />

jeder neue Skelettfund ist für uns eine Herausforderung,<br />

eine weitere kleine Lücke<br />

zu schliessen.<br />

Dr. phil.-nat. Susi Ulrich-Bochsler<br />

Historische Anthropologie<br />

Medizinhistorisches Institut<br />

Literatur:<br />

• Eggenberger Peter, Ulrich-Bochsler Susi: Unter-<br />

seen. Die reformierte Pfarrkirche, 2001.<br />

• Gutscher Daniel, Ueltschi Alexander, Ulrich-<br />

Bochsler Susi: Die St. Petersinsel im Bielersee –<br />

ehemaliges Cluniazenser-Priorat, 1997.<br />

• Lanz Christian: Ein möglicher Fall von tertiärer<br />

Syphilis aus dem Spätmittelalter, Diss. 1997.<br />

• Ulrich-Bochsler Susi: Vom «enfant sans âme» zum<br />

«enfant du ciel», Unipress Nr. 92, 1997.<br />

• Ulrich-Bochsler Susi: Anthropologische Befunde<br />

zur Stellung von Frau und Kind in Mittelalter und<br />

Neuzeit. Soziobiologische und soziokulturelle As-<br />

pekte im Lichte von Archäologie, Geschichte, Volks-<br />

kunde und Medizingeschichte, 1997.<br />

• Wurm Helmut: Die Körperhöhe deutscher Har-<br />

nischträger, Z. Morph. Anthrop. 75, 1985.<br />

UNIPRESS<strong>114</strong>/OKTOBER 2002<br />

17

Zwischen Abenteuerlust und Henkershand<br />

Räuber, Gauner und Betrüger<br />

im Spätmittelalter<br />

Ein Blick in den täglichen Boulevardjournalismus genügt,<br />

um uns zu zeigen, welche Faszination von Verbrechen und<br />

Gesetzesbrechern für die heutigen Zeitgenossen ausgeht.<br />

Bestätigt wird dieser Eindruck durch die grosse Popularität<br />

von Kriminalromanen wie auch von Kriminalfilmen.<br />

Diese Faszination am Verbrechen lässt sich aber auch in<br />

früheren Zeiten feststellen.<br />

Schon spätmittelalterliche und frühneuzeitliche<br />

Chronisten berichten von Straftaten<br />

und Straftätern, wobei besonders<br />

spektakuläre Verbrechen wiederholt das<br />

Interesse der zeitgenössischen Geschichtsschreiber<br />

weckte: Beispielsweise erzählt<br />

der bekannte Luzerner Diebold Schilling<br />

in seiner Bilderchronik den verabscheuungswürdigen<br />

Mord eines gewissen Hans<br />

Spiess an seiner Ehefrau, die er in ihrem<br />

Ehebett erwürgt hatte. Unter der Folter<br />

blieb der des Mordes verdächtigte Spiess<br />