Nagelplattenbinder nach DIN 1052:2008-12 - Gütegemeinschaft ...

Nagelplattenbinder nach DIN 1052:2008-12 - Gütegemeinschaft ...

Nagelplattenbinder nach DIN 1052:2008-12 - Gütegemeinschaft ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>Nagelplattenbinder</strong> sind produktionsbedingt immer<br />

ebene Stabwerke.<br />

Einfache Dübelbalken können als Verbundträger <strong>nach</strong><br />

/1/ Abs. 8.6 berechnet werden.<br />

Allgemein ist es aber empfehlenswert, Dübelbalken als<br />

Stabwerk zu modellieren.<br />

Kombinationen verschiedener Materialien und Verbindungsmittel<br />

in einem Stabwerk sind möglich, sogar<br />

verschiedene Verbindungsmittel in einem Knoten sind<br />

zulässig.<br />

Beispiele:<br />

- Geteilte Binder mit Montagestößen am First (Lochblech<br />

für Füllstab- und Nagelplatte für Gurtanschluss)<br />

- Mit Spannstahl unterspannte Scherenbinder<br />

- Rahmen mit Stahl- oder Betonstütze und Fachwerk-<br />

oder Dübelbalkenriegel<br />

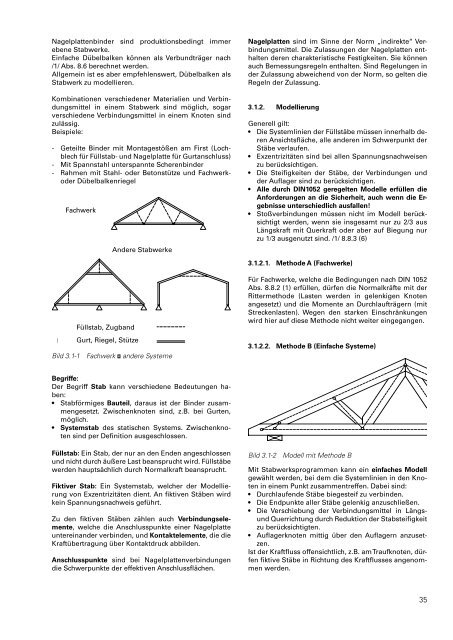

Fachwerk<br />

Füllstab, Zugband<br />

Gurt, Riegel, Stütze<br />

Andere Stabwerke<br />

Bild 3.1-1 Fachwerk ↔ andere Systeme<br />

Begriffe:<br />

Der Begriff Stab kann verschiedene Bedeutungen haben:<br />

• Stabförmiges Bauteil, daraus ist der Binder zusammengesetzt.<br />

Zwischenknoten sind, z.B. bei Gurten,<br />

möglich.<br />

• Systemstab des statischen Systems. Zwischenknoten<br />

sind per Definition ausgeschlossen.<br />

Füllstab: Ein Stab, der nur an den Enden angeschlossen<br />

und nicht durch äußere Last beansprucht wird. Füllstäbe<br />

werden hauptsächlich durch Normalkraft beansprucht.<br />

Fiktiver Stab: Ein Systemstab, welcher der Modellierung<br />

von Exzentrizitäten dient. An fiktiven Stäben wird<br />

kein Spannungs<strong>nach</strong>weis geführt.<br />

Zu den fiktiven Stäben zählen auch Verbindungselemente,<br />

welche die Anschlusspunkte einer Nagelplatte<br />

untereinander verbinden, und Kontaktelemente, die die<br />

Kraftübertragung über Kontaktdruck abbilden.<br />

Anschlusspunkte sind bei Nagelplattenverbindungen<br />

die Schwerpunkte der effektiven Anschlussflächen.<br />

Nagelplatten sind im Sinne der Norm „indirekte“ Verbindungsmittel.<br />

Die Zulassungen der Nagelplatten enthalten<br />

deren charakteristische Festigkeiten. Sie können<br />

auch Bemessungsregeln enthalten. Sind Regelungen in<br />

der Zulassung abweichend von der Norm, so gelten die<br />

Regeln der Zulassung.<br />

3.1.2. Modellierung<br />

Generell gilt:<br />

• Die Systemlinien der Füllstäbe müssen innerhalb deren<br />

Ansichtsfläche, alle anderen im Schwerpunkt der<br />

Stäbe verlaufen.<br />

• Exzentrizitäten sind bei allen Spannungs<strong>nach</strong>weisen<br />

zu berücksichtigen.<br />

• Die Steifigkeiten der Stäbe, der Verbindungen und<br />

der Auflager sind zu berücksichtigen.<br />

• Alle durch <strong>DIN</strong><strong>1052</strong> geregelten Modelle erfüllen die<br />

Anforderungen an die Sicherheit, auch wenn die Ergebnisse<br />

unterschiedlich ausfallen!<br />

• Stoßverbindungen müssen nicht im Modell berücksichtigt<br />

werden, wenn sie insgesamt nur zu 2/3 aus<br />

Längskraft mit Querkraft oder aber auf Biegung nur<br />

zu 1/3 ausgenutzt sind. /1/ 8.8.3 (6)<br />

3.1.2.1. Methode A (Fachwerke)<br />

Für Fachwerke, welche die Bedingungen <strong>nach</strong> <strong>DIN</strong> <strong>1052</strong><br />

Abs. 8.8.2 (1) erfüllen, dürfen die Normalkräfte mit der<br />

Rittermethode (Lasten werden in gelenkigen Knoten<br />

angesetzt) und die Momente an Durchlaufträgern (mit<br />

Strecken lasten). Wegen den starken Einschränkungen<br />

wird hier auf diese Methode nicht weiter eingegangen.<br />

3.1.2.2. Methode B (Einfache Systeme)<br />

Bild 3.1-2 Modell mit Methode B<br />

Mit Stabwerksprogrammen kann ein einfaches Modell<br />

gewählt werden, bei dem die Systemlinien in den Knoten<br />

in einem Punkt zusammentreffen. Dabei sind:<br />

• Durchlaufende Stäbe biegesteif zu verbinden.<br />

• Die Endpunkte aller Stäbe gelenkig anzuschließen.<br />

• Die Verschiebung der Verbindungsmittel in Längs-<br />

und Querrichtung durch Reduktion der Stabsteifigkeit<br />

zu berücksichtigten.<br />

• Auflagerknoten mittig über den Auflagern anzusetzen.<br />

Ist der Kraftfluss offensichtlich, z.B. am Traufknoten, dürfen<br />

fiktive Stäbe in Richtung des Kraftflusses angenommen<br />

werden.<br />

35