You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

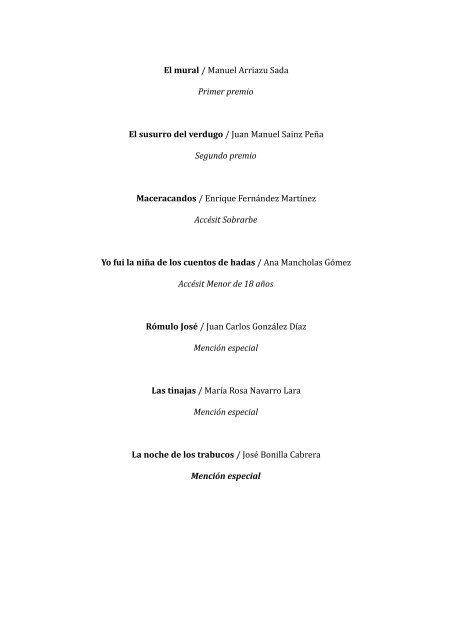

El mural / Manuel Arriazu Sada<br />

Primer premio<br />

El susurro del verdugo / Juan Manuel Sainz Peña<br />

Segundo premio<br />

Maceracandos / Enrique Fernández Martínez<br />

Accésit Sobrarbe<br />

Yo fui la niña de los cuentos de hadas / Ana Mancholas Gómez<br />

Accésit Menor de 18 años<br />

Rómulo José / Juan Carlos González Díaz<br />

Mención especial<br />

Las tinajas / María Rosa Navarro Lara<br />

Mención especial<br />

La noche de los trabucos / José Bonilla Cabrera<br />

Mención especial

El mural<br />

Manuel Arriazu Sada<br />

Primer premio<br />

No era casualidad que a don Marcial Presente le importara la media que sobraba el<br />

estado de deterioro irreversible en que se hallaba el mural de la escalinata de la Casa de la Villa.<br />

A ojos vista se desmoronaba. Una cosa era prometer y otra, muy distinta, dar trigo. Eso<br />

pensaba Niceto, el Rachas, y así lo dijo en la barbería del Colorao mientras le enjabonaba la<br />

cara, que después, en cuando notó que el barbero afilaba la cuchilla, ris, riás, ris, riás, en el<br />

talabarte de cuero, ris, riás, ris, riás, cerró la boca, y siguió con ella cerrada mientras le rasuraba,<br />

más quieto que un mazo se estuvo, que no era cuestión de acabar con una tajada de pronóstico,<br />

no sería el primero, que en la barbería del Colorao se hablaba de todo lo humano y algunas<br />

cosas, pocas, de lo divino, y sobre todo había quien opinaba, a favor y en contra, de esto y de lo<br />

de más allá, que de todo había, no podía ser de otro modo, pero a veces la vehemencia de quien<br />

escuchaba, con el Colorao metido en faena, llevaba a algunos clientes a olvidarse de dónde<br />

estaban y de lo poco apropiado que podía resultar para sus integridad física abrir la boca, que<br />

más a destiempo no podía ser a pesar de las razones que pudieran ampararle, de modo que<br />

acababan por descomponer al Colorao que, a pesar de todo el cuidado y la pericia y el interés<br />

que ponía en la labor que se traía entre manos no le quedaba más remedio que parar y decirle al<br />

cliente lo que pensaba, joder, que parara ya, no veía que le iba a hacer un salchucho o qué, coño,<br />

que parara quieto de una jodida vez, que ya hablaría cuando rematara, que así no había quien<br />

trabajara, coño. Así que no era raro que, a pesar de todas las precauciones y advertencias,<br />

hubiera, de cuando en vez, algún herido de guerra, lo que decía el Colorao, ahora, si te parece,<br />

vas y me denuncias. Pero aunque hubiera sangre nunca llegaba al río. Tampoco en esta ocasión,

que Niceto se estuvo más parao que el mojón del kilómetro, por la cuenta que le traía, pero, eso<br />

sí, en cuanto oyó que el Colorao decía “ya está” y le retiraba el mandil blanco, volvió a carga,<br />

que lo iban a ver, a cascos se iba a caer el mural del frontis de la escalinata de la plaza del<br />

ayuntamiento, y si no al tiempo. Los demás compartían su opinión, qué hacer, pero dejaban un<br />

resquicio a la esperanza porque la fama de la obra podía poner entre al espada y la pared a<br />

quienes con sumo gusto hubieran dejado que se pudriera, y que, bien mirado, venía a ser un<br />

dedo acusador, una memoria perenne de lo que allí ocurrió, y en eso, en lo sucedido, los nombres<br />

y apellidos sonaban aún en todas las memorias y, aunque las cosas habían cambiado, no mucho,<br />

justo lo suficiente, las convicciones no y, como decía el rachas, el collar podía ser distinto y el<br />

perro llevarlo a regañadientes. Por eso se caía a pedazos el mural.<br />

Lo que pasa, le dijo alto y claro Venancio Sotés, es que Gerardo era primo tuyo.<br />

Pero lejano, pariente sí, pero lejano, así, sin más, y se engalló, y qué, a ver, y qué, qué<br />

tenía eso que ver con lo que estaban hablando, a ver si no era verdad, qué tenía eso que ver.<br />

Pues nada. Porque podía ser cierta la relación de parentesco entre Gerardo Sinués, el<br />

afamado pintor autor del mural del frontis de la escalinata del ayuntamiento y, ciertamente, no<br />

venir a cuento en la argumentación sobre el asunto que se trataba, que el mural seguía su<br />

decadencia cotidiana y paulatina y el deterioro avanzaba a ojos vista sin que el consistorio<br />

tuviera a bien hacer nada por evitarlo, ni siquiera por detenerlo. Mejor dicho, sí que había<br />

hecho, pero poco. Tan poco que toda su intervención se redujo, y aún así empujado por las<br />

circunstancias, que no hubiera sido de recibo el lavarse las manos con mayor descaro, a informar<br />

a la consejería de arte y cultura de la capital del estado de aquella obra de Sinués.<br />

― Anda que se dieron prisa.<br />

La opinión era de Silvio Cacho, el Ranicas, y tenía razón, prisa poca, que entre ponte<br />

bien y estate quieta, así lo decía él, un par de semanas tardó en llegar a la consejería

correspondiente la solicitud formal de intervención. Bueno, así no lo dijo Silvio, para él la cosa se<br />

dejó macerar.<br />

Al Colorado no le importó que la cosa se mampochara, eso dijo, que nadie parecía tener<br />

prisa allí, que en otras ocasiones había tiros con eso de la vez, y se había echado un cigarrico,<br />

tranquilo, como a él le gustaba, pero al acabar tuvo que recordarles, a ver a quién le tocaba,<br />

quién iba ahora.<br />

― Que pase Janín, que tendrá prisa.<br />

Los demás rieron la socarronería. Janín no tenía prisa. De hecho, Janín tenía todo el<br />

tiempo del mundo, que andaba siempre mano sobre mano. A Janín la ironía le importaba un<br />

pimiento, el caso era que se colaba un par de veces, dame pan y llámame tonto, pensó, y cuando<br />

acabó el cigarro, el Colorao le comenzó a untar la barba con el jabón y después afilo la navaja en<br />

el cuero, como siempre hacía.<br />

Silvio Cacho recordaba también que uno de aquellos días, iba ya para dos años, apareció<br />

un buen día un perito de cultura que anduvo media mañana al retortero del mural, tomando<br />

muestras y medidas, sacando fotografías y comprobando los daños con que la desidia había<br />

herido la obra de aquel paisano que alcanzó la fama por su arte y que paseó con orgullo el<br />

nombre de su pueblo allí donde quiera que estuvo y en toda ocasión que se le presentó.<br />

― El informe del perito decía...<br />

Rufino no pudo explicar lo que en su opinión decía el informe del perito. Porque era<br />

cierto que hubo informe. Pero nadie lo conocía, sólo de oídas. Tampoco pudo explicarlo porque<br />

alguien le interrumpió desconsideradamente.<br />

― Ya estamos. Yo no he visto ese informe... Quién lo ha visto, a ver.<br />

El que había hablado era Janín, y el Colorao en enderezó la cabeza, cogiéndole con las<br />

dos manos de las sienes, que se estuviera quieto, coño, y que cerrara el pico no fueran a abrir allí

mismo una carnicería. Es que..., fue Janín a protestar. Es que nada. Y el Colorao continuó la<br />

faena sin demasiados miramientos, de modo que Janín no pudo rebatir lo que Rufino acabó por<br />

explicar, que una copia de aquel informe llegó al ayuntamiento y que leyólo Bartolo, entendiólo,<br />

doblólo y dentro del protocolo, guardólo.<br />

― Han dicho de arriba que no hay presupuesto.<br />

Y seguro que era verdad, que mira por dónde, de esto último, aunque hubiera sido<br />

Marcial Presente el que lo había dicho, nadie dudó. Nadie dudó de que lo hubiera dicho, nadie<br />

dudó de que alguien le hubiera dicho a Marcial Presente que lo dijera, nadie dudó de que,<br />

incluso, alguien lo hubiera dicho arriba, de verdad, sin necesidad de que alguien le dijera a<br />

Marcial Presente lo que tenía que decir. Nunca había presupuesto.<br />

― Y menos para eso.<br />

Porque nadie entendía qué conjunción de astros y circunstancias favorables se produjeron<br />

para que el consistorio aceptase en su momento el obsequio inmerecido que suponía una obra de<br />

Sinués, cuya reputación de artista hacía tiempo que había traspasado las fronteras del país y<br />

nadie hubiera entendido una negativa. No se podían negar, claro. No podían permitirse<br />

semejante desprecio. Gerardo Sinués no sólo no olvidaba sus orígenes humildes sino que de algún<br />

modo deseaba dejar en el lugar que le vio nacer una muestra de su arte, de ese arte que tanto<br />

valoraban en otros lugares y que, además de fama, le proporcionó algo más que desahogo<br />

económico. A espuertas, gana las perras, había dicho su primo Salus, a espuertas. Y hacía así<br />

con los dedos. Lo del presupuesto era otro cantar.<br />

― Y menos para eso.<br />

Porque estaba claro que Sinués, pintor famoso, artista de renombre, no podía ser<br />

considerado sino de la cáscara amarga, para los otros, para aquellos todos que conservaban la<br />

memoria de un pasado no demasiado lejano y que dejó en su vida costurones mal cicatrizados.

Mal cerrada la herida de una infancia de hambre. Mal cerrado, sin cicatriz, el recuerdo de la<br />

noche en que vinieron por su padre. Cerrado en falso el desgarro de la partida, con su madre<br />

viuda. Después toda una vida. Y los que le vieron regresar temieron que, desde su nueva<br />

perspectiva, tratara de levantar su dedo acusador. La desmemoria es un aliado de aquel a quien<br />

la vida guarda para siempre la factura una deuda de responsabilidad, y quien recuerda y<br />

remueve el pasado reclamando justicia acaba por estar mal visto. Porque nadie piensa en pagar<br />

esa factura, eso piensa Niceto, el Gachas, aunque lo calle y sepa quién debería pasar por caja.<br />

Fue el caso que, aceptado el ofrecimiento de Sinués, se le recibió en el pueblo con un<br />

cúmulo de sentimientos contradictorios. Eso lo sabían todos los parroquianos de la barbería del<br />

Colorao. No fue ningún secreto la cicatería y la mezquindad con que las autoridades locales<br />

trataron a Gregorio, que lejos de ver facilitada su labor, encontró en los miembros de la<br />

corporación municipal todos los escollos e inconvenientes, todos los obstáculos y trabas que<br />

hallaron a su alcance. El lugar elegido por el artista fue interpretado como un intento de<br />

propaganda para sabe Dios qué ideas, que a pesar de que el proyecto estaba sobre la mesa del<br />

propio ayuntamiento, con pelos y señales, la desconfianza era notoria. Los bocetos y la memoria<br />

hablaban de un tributo a la libertad en el que se rompen las cadenas, las alambradas de espino,<br />

las ideas que constriñen la creatividad, el hacer humano. No parecía mal. Por más vueltas que le<br />

dieron no hallaron una excusa en la que amparar una negativa, pero las reticencias siguieron. De<br />

hecho, el presupuesto aprobado apenas si alcanzaba para la adquisición de una mínima parte de<br />

los materiales. Tal vez pensaron que Sinués desistiría. Y hubo un momento en el que estuvo a<br />

punto de abandonar aquella generosa idea de dotar a su pueblo de una memoria, de aportarle lo<br />

mejor de sí mismo. No era un problema económico, en ese sentido podía permitirse el lujo de la<br />

generosidad inmerecida. No era eso. Había algo que dolía más, la intolerancia y la tozudez, la<br />

cazurrería pueblerina de quienes creen estar rigiendo los destinos de un pueblo.

No era mucho lo que pedía, pero era demasiado lo que se le negaba. Por eso lo hizo.<br />

Aunque entonces él no supiera que no llegaría a ser testigo.<br />

Todos recordaban aquella temporada en la que el pintor se instaló en la vieja casa de<br />

Porfirio y rodeó el frontis de la escalinata, en plena plaza, de un andamiaje que ocultó tras las<br />

lonas los trabajos que tras él se realizaban. Al principio la curiosidad hizo que hubiera quien se<br />

arriesgara a saltarse a la torera los deseos del artista, al final, al final podrían verlo todos, eso les<br />

decía, debían dejarle hacer, y quienes furtivamente hallaron el modo de salvar la vigilancia se<br />

encontraron con unos trabajos apenas iniciados que les decepcionaban, sobre todo porque no<br />

sabían luego qué podían explicar a los demás, nada, está picando la pared, joder, y para eso<br />

tanto secreto... Para eso. Para eso y para matar la curiosidad, que al poco nadie pensaba ya en lo<br />

que Sinués podía andar haciendo tras las lonas, que ni desde arriba de la escalinata se conseguía<br />

ver nada.<br />

Dice Niceto, el Rachas que la contemplación del mural, ya terminado, dejó fríos a todos.<br />

A unos porque esperaban más, a saber qué, y otros porque sintieron un cierto alivio al<br />

comprobar que todo se ajustaba al proyecto, aunque se preguntaran cómo era posible que se<br />

hubiera llevado a cabo con la cantidad asignada. Asignada, recalcaba Niceto, que dice que jamás<br />

se la abonaron a pesar de que Sinués, su pariente, presentó la correspondiente factura. Es más,<br />

asegura Niceto que su pariente especificaba en una nota aparte que la exigua cantidad<br />

presupuestada por el ayuntamiento había sido empleada en la compra de materiales para la<br />

capa exterior y que, lo que daba que pensar, exponía sus dudas sobre la conservación de la<br />

misma. Nunca que él sepa, eso dice Niceto, le abonaron un duro. Nunca. Al poco todos se<br />

habituaron a aquella metáfora, así había definido el propio Sinués su trabajo, de la opresión y el<br />

despotismo el mismo día de su inauguración, a la que acudieron diversos jerifaltes que no<br />

quisieron perder ocasión semejante para darse un baño de populismo cultural. Todos pensaron

que se equivocaba, que quería decir de la libertad, como verdaderamente aparecía en el proyecto<br />

y en la realidad.<br />

Un aciago día de agosto llegó al pueblo la noticia de su muerte, al parecer en un accidente<br />

del que nunca se llegaron a esclarecer las causas. Frente al mural, que comenzaba ya a mostrar<br />

los primeros síntomas de deterioro, aparecieron algunos ramos de flores, en memoria de quien<br />

quiso ofrecer a su pueblo lo mejor de sí, lo mejor de su genio. Para entonces el mural figuraba ya<br />

en numerosos libros de arte y no eran pocos los que se arrimaban hasta el pueblo con el único fin<br />

de contemplar su obra. Todos se iban con una queja a flor de labios, que no entendía la dejadez y<br />

la indiferencia con que se dejaba desleir en la nada aquella obra maestra. No había presupuesto.<br />

― Y menos para eso.<br />

Eran notorios los desconchados y abundaban las partes en que la primera capa de<br />

pintura se cuarteaba formando pequeñas planchas que se desprendían como placas de caspa y<br />

formaban el en suelo un hilo de virutas de colores, en el arranque del muro. La intemperie<br />

actuaba sobre la pintura con una virulencia fuera de lo común, no era normal que Sinués no<br />

hubiera calculado su acción y no le hubiera tratado de poner remedio.<br />

Toda la tarde amenazó tormenta. Ya al salir de la barbería, con la tarde boqueando, los<br />

nubarrones oscuros anticipaban la noche y, al cruzar la plaza hacia casa todas las miradas<br />

convergieron en el frontis de la doble escalinata que daba a la puerta principal del<br />

ayuntamiento. Se escapaban ya cuatro gotas, anticipo de lo por venir, y el que más y el que<br />

menos buscó su olivo aunque hubo quien pensó que al amparo de las arcadas, en el bar del Rufo,<br />

se podría aguantar aún un buen rato. En el interior el ambiente andaba como caldeado, que las<br />

tormentas ya se sabe que meten el calor al interior de las casas, de modo que casi todos los

parroquianos, a pesar de la brisa fresca y a racha que llegaba procedente de la tormenta,<br />

ocupaban, mayormente respaldados a la pared, bajo los porches, las cuatro mesas que el Rufo<br />

solía sacar con el buen tiempo. Desde allí respondieron al saludo de Marcial que se dirigía a casa,<br />

justo frente a la casa de la villa, y al poco le vieron pelear a contraluz con la persiana grande del<br />

mirador del salón de su casa, pero al parecer alguna lama se había atorado y había quedado<br />

atascada por completo, que no tiraba ni adelante ni atrás a pesar de sus esfuerzos. Pretendía<br />

salvaguardar la integridad de los cristales ya que la tormenta traía malas pintas y no podía<br />

fiarse un pelo. Pero no lo logró, y volvieron a correr los visillos desde el interior y quedó<br />

amortiguado el contraluz y las siluetas se difuminaron. Únicamente algunos de los clientes del<br />

bar de Rufo prestaron atención a todo esto.<br />

Dos relámpagos enormes precedieron a un romperse el cielo que sobrecogió a los clientes<br />

del bar de Rufo y, seguramente, a todos los vecinos que se hallaban en sus casas tratando de<br />

echar persianas y prevenir el aguacero. Echó a llover unas gotas gruesas, aisladas y rotundas,<br />

que dejaron sobre el polvo del cemento de la plaza unos lamparones húmedos e irregulares. Al<br />

poco la lluvia arreció y en el cielo se dibujaron fugaces mil caminos de luz que anunciaban su eco<br />

atronador. Hubo un momento en el que se fue la luz de las farolas. Aún se veían luces en las<br />

ventanas, en el interior del bar. Poco después, tras una centella enorme, y como si se tratara de<br />

un interruptor, todo quedó a oscuras. Corrían las canales y el agua se apresuraba a borbotones<br />

por los bordillos de las aceras mientras las gotas de lluvia levantaban pompas que viajaban<br />

hasta desaparecer, otras tomaban el relevo. El ruido. Fue el ruido metálico, leve al principio, el<br />

que anunció lo que nadie deseaba.<br />

Cagüensós, maldijo alguien, trae granizo. Y muy pronto se sintieron rebotar por doquier<br />

aquellos granitos blancos que se fueron acumulando sobre el suelo allí donde el agua no lograba<br />

arrastrarlos. El agua, empujada por el viento, caía oblicua sobre la fachada del ayuntamiento y

azotaba sus muros y ventanas con una violencia inaudita. Al poco era más granizo que agua lo<br />

que caía, y finalmente cayó más grueso aún, más seco. Y aunque todos pensaban en los daños<br />

que podía ocasionar y la oscuridad era casi total, las centellas eran tan abundantes que todo<br />

quedaba iluminado con una nitidez extraordinaria y alguien que se percató dijo a los demás,<br />

mirad, y señaló el mural del frontis de las escaleras del ayuntamiento, y los demás miraron para<br />

ser testigos de cómo el mural, ayudado por el agua abundante y el repiqueteo constante del<br />

granizo sobre su superficie, iba desprendiéndose de su piel como a tiras, la capa externa se<br />

ampollaba, húmeda y acababa por reventar, deslizándose, terminando por cae. Y allí, ante los<br />

atónitos ojos de quienes hacía hora para irse a casa en el bar del Rufo, el mural cambió de piel,<br />

igual que una culebra, así lo diría Niceto, para descubrir en su esplendor la verdadera esencia de<br />

su mensaje. La tormenta amainó levemente y el granizo cesó. Todos vieron cómo Marcial<br />

Presente cruzaba la plaza desde su casa y se quedaba allí, en medio, contemplando a la luz de los<br />

relámpagos el rostro secreto de la obra de Sinués. Allí soportó estoicamente el aguacero, que<br />

parecía no importarle mojarse hasta los huesos, totalmente empapado, tratando de entender lo<br />

que había ocurrido y constatando con estupor aquel cambio radical, que no era la libertad de un<br />

pueblo sino su opresión lo que allí se representaba, y aunque distorsionado era capaz de<br />

reconocerse él mismo en aquel rostro de gesto desencajado y amenazante, monstruoso, que<br />

devoraba a sus hijos, igual que el personaje mitológico, y que ocupaba buena parte de uno de los<br />

laterales, y lo que era aún peor, estaba convencido de que entre los rostros de aquella multitud<br />

amenazaba que el mural representaba se habían de encontrar muchos de sus vecinos. Marcial<br />

Presente hubiera ordenado destruir aquel mural en el acto de no haber sido porque, para<br />

entonces, un segundo peritaje especializado había llegado ya al ayuntamiento, que le quemaba<br />

en las manos cada vez que lo tomaba del cajón, y en él se advertía de la posible existencia de un<br />

mural tras el mural externo, de gran calidad plástica y que, dada la relevancia de su autor, era

preciso conservar. Es más, en esta ocasión había presupuesto. Varias asociaciones de artistas y<br />

un par de museos se interesaban por él.<br />

Cuando la lluvia cesó y volvieron a encenderse las farolas, los parroquianos del Rufo se<br />

fueron acercando al mural y allí, sin Marcial, que se había ido dando bufidos, contemplaron en<br />

silencio el amanecer de aquel último mensaje de Sinués. Nadie dijo nada.

EL SUSURRO DEL VERDUGO.<br />

Juan Manuel SainzPeña<br />

Segundo Premio<br />

Piedras Negras, México. Noviembre de 1875.<br />

En la mañana del 3 de diciembre de 1843, en la plaza de Saint Alix, el viento helado del<br />

otoño corría como un niño que hiciera travesuras. Movía los nubarrones de la borrasca,<br />

incluso levantaba las faldas almidonadas y sacudía las ramas de los árboles para desaparecer de<br />

repente como por ensalmo y volver al poco a hacer de las suyas, sacudiendo los toldillos de los<br />

tenderetes y poniendo en jaque la estabilidad del patíbulo.<br />

Aloïs Bersí debió observar desde el cadalso el panorama desolador que tenía ante sus ojos.<br />

Aquella última visión del mundo, sí, tuvo que sobrecogerla. Con las manos a la espalda vio que<br />

el gentío, a pesar del tiempo inclemente, se arremolinaba cerca de la guillotina esperando que al<br />

fin la cuchilla cayera y terminara con la vida de quien no había dudado en asesinar a su esposo<br />

para quedarse para sí la inmensa fortuna de su marido, Gerard Doroise, un reputado médico<br />

cuyas únicas pasiones fueron la medicina y ese invento extraordinario llamado fotografía.<br />

Ahora ha pasado tiempo suficiente desde la ejecución de Aloïs —treinta y dos años—, y estoy<br />

desgranando ya el final de mis días a miles de kilómetros de Francia, así que puedo contar cómo<br />

ocurrieron las cosas. Después de todo, ella me pidió que matara a su esposo y me contó todos sus<br />

planes incluso después de que yo accediera a cometer un crimen por el que, por cierto, jamás<br />

tuve que responder ante la justicia.<br />

El susurro del verdugo<br />

I

Aloïs Bersí murió guillotinada a los treinta y ocho años sin decirme jamás porqué me<br />

eligió a mí para matar a su esposo a cambio de la cantidad fabulosa de 90.000 francos y una<br />

residencia en París. Para qué decir otra cosa: no pude negarme de ninguna manera. Todos,<br />

absolutamente todos, tenemos un precio: una bolsa llena de muchas monedas nos hace cambiar<br />

de parecer, nos compra o nos vende, según sea el negocio. Por dinero casi todos olvidamos<br />

nuestros principios y nuestra moral.<br />

Más valen en cualquier tierra<br />

(Mirad si es harto sagaz)<br />

Sus escudos en la paz<br />

que rodelas en la guerra.<br />

Pues al natural destierra<br />

y hace propio al forastero,<br />

poderoso caballero<br />

es don Dinero 1 .<br />

No hubo otro motivo, por cierto, para que Aloïs quisiera matar a su esposo que el de<br />

hacerse con toda su fortuna. Quiero decir que no tuvo —al menos que yo sepa, y sabía mucho de<br />

la esposa de Gerard— amantes ni terceras personas que la ayudaran a decidirse. La inmensa<br />

riqueza del médico, especialista en la cirugía más moderna y propietario de varias fincas en<br />

Calais, París, Limoges, Ostende y Mallorca ascendía a una cantidad incalculable, y si bien el<br />

galeno no tenía querencia al despilfarro y los dispendios, de justicia es decir que a Aloïs no le<br />

faltó de nada mientras su marido estuvo con ella. Y cuando no estuvo él lo primero que Aloïs<br />

perdió fue la libertad y luego, la cabeza.<br />

1 Del poema de Francisco Quevedo “Poderoso caballero es don Dinero”.

“Me hace la vida imposible. Usted no le conoce más que de tomar el té, jugar a los naipes<br />

en el club, o ver las carreras de caballos. Cree que sabe quién es, pero está equivocado. Odia<br />

Calais y está siempre diciendo que quiere irse a París o a América. A menudo bebe y me pega.<br />

Me insulta y menosprecia. Se ríe de mí porque no he podido darle hijos”, me repetía como en<br />

una extraña letanía cada vez que el crimen se posponía por algún motivo. Yo asentía con la<br />

cabeza, mostrando pesar, aunque había cosas que no me encajaban con la situación que Aloïs me<br />

describía: Gerard era abstemio, y si algo le apenaba era no haber tenido descendencia, pero no<br />

por él: “Mi esposa se entristece mucho —me decía—, aunque no es capaz de decírmelo<br />

abiertamente, cuando ve por la calle a una joven con su bebé en brazos, o a un crío<br />

correteando”, me decía.<br />

“No quiero que sufra. Que sea algo rápido”.<br />

Aloïs hablaba siempre del asesinato de su esposo con una frialdad aterradora. No le<br />

afectaba de ninguna manera hablar de matarlo. Tampoco es que disfrutara. Estrictamente se<br />

refería a ello como un trámite sencillo y simple.<br />

—Quiero que se deshaga del cuerpo. Piense la mejor manera de que jamás den con él. Yo<br />

me marcharé donde no puedan encontrarme.<br />

—Y ¿a dónde piensa ir?<br />

—No lo sé. Tal vez al sur de España o a Portugal; donde no puedan saber dónde estoy si<br />

un mal día el cuerpo aparece.<br />

II<br />

La mayor obsesión de Aloïs Bersí no fue nunca la forma de acabar con la vida de Gerard.<br />

Lo que le preocupó siempre fue la forma de deshacerse del cuerpo. Sabía de muchos criminales<br />

llevados a la guillotina o a la horca porque no fueron capaces de ocultar a sus víctimas<br />

convenientemente. “A veces —me decía—, un muerto puede explicar más cosas que un vivo, y

eso es muy peligroso”.<br />

Durante noches, con el médico durmiendo plácidamente a su lado, planeó cómo lo haría.<br />

Pensó en usar las herramientas del maletín de su esposo y después, el hacha de la cocina. No<br />

tendría más que esperar a que Gerard se durmiera. Luego, en la oscuridad, le cercenaría la<br />

garganta con un bisturí y desmembraría con el hacha su cuerpo en trozos pequeños que<br />

transportaría al muelle, de madrugada. Allí la corriente y los peces harían su trabajo en silencio,<br />

como el mejor de los cómplices. Limpiaría el suelo de madera, quemaría las sábanas en la<br />

chimenea. No dejaría ningún rastro, ninguna pista. Sería el crimen perfecto... Pero al final<br />

desechaba ese plan una y otra vez. No quería retener en su memoria ningún recuerdo que<br />

avivara su conciencia. Le torturaban las historias —reales o inventadas— de criminales que<br />

durante años habían visto a sus víctimas a los pies de la cama, pálidos como solo pueden estarlo<br />

los fantasmas o los muertos. Visitas horrendas a medio camino entre la pesadilla y la alucinación<br />

que hacían pasar a los asesinos aún más padecimientos que la cárcel o el propio patíbulo.<br />

Aloïs sabía que algún detalle quedaría grabado a fuego en su retina y se negaba a que<br />

algo de eso ocurriera. Detestaba la idea de tener que recordar para toda la vida la imagen de una<br />

pierna seccionada; el tacto de las entrañas todavía tibias en sus manos; o la mirada extraviada<br />

de su esposo, con los ojos muy abiertos, como si incluso muerto buscara una respuesta a aquel<br />

terrible crimen. No. Había que buscar algo menos aparatoso. Un veneno, un accidente creíble.<br />

Pero maldijo cada noche al darse cuenta de que tampoco sería capaz de matar y que tendría que<br />

encargarle eso a otra persona. Y esa persona, ya está dicho, fui yo.<br />

Nunca se me había ocurrido acabar con la vida de nadie si no era ejerciendo mi profesión.<br />

Tampoco fui jamás partidario de saldar las cuentas con un florete o una pistola delante de unos<br />

padrinos, con la luz del sol abriéndose paso en la mañana. Y si hasta ese momento no se me<br />

ocurrió asesinar, más complicado se me antojaba la empresa si a quien debía ejecutar era mi

compañero de mesa en el casino y de apuestas en las carreras de caballos.<br />

¿Amistad? No. Yo nunca he tenido amigos. Tal vez algunos conocidos con los que intimé<br />

y trabé cierto afecto a través de los años y los naipes, pero poco más. Nunca ha estado en mi<br />

ánimo ni en mi manera de entender la vida vincularme a nadie de un modo tal que, llegado el<br />

caso, me haga sufrir o preocuparme. Por tanto, huelga decir que tampoco amé nunca a ninguna<br />

mujer. Siempre las poseí por su gusto o porque tuve dinero con que pagarles. El resto de cosas,<br />

con una mujer cerca, siempre se me han antojado un auténtico estorbo. Vivo solo y rico, y no<br />

tengo remordimientos de conciencia. Gasté casi todo mi dinero en fiestas, prostíbulos, caballos y<br />

alcohol. El resto lo despilfarré.<br />

III<br />

—Será pasado mañana por la noche, después de la partida en el casino —anuncié a Aloïs<br />

con toda frialdad una tarde que sabía que Gerard estaba ausente—. No sufrirá en absoluto. Él<br />

confía en mí y no esperará que le dispare.<br />

caminos.<br />

—¿Un disparo?<br />

—En la cabeza y a bocajarro. En mi establo. Mi hacienda queda apartada de todos los<br />

—¿Y el cadáver? —Aloïs se restregó las manos, pero aquel gesto estaba totalmente<br />

desprovisto de inquietud.<br />

—Hay un pozo detrás de las cuadras. Nadie en mi casa sabe de él. Es profundo y oscuro.<br />

Lo tiraré allí y luego taparé todo: nadie podrá encontrarlo.<br />

—Tengo el dinero preparado, porque supongo que lo querrá por adelantado.<br />

—Desconfío de todos, sin excepción —le aclaré con firmeza —. Y usted, querida, debería<br />

hacer lo mismo. Pronto tendrá una fortuna en su haber y no es bueno que confíe en nadie. Ni<br />

siquiera en su sombra. Hágame caso. El mundo está plagado de rufianes y canallas de la peor

alea.<br />

La mujer aceptó el pago anticipado y me entregó el dinero. Después tomó mi mano, cerró<br />

tras de sí la puerta de la alcoba e, inopinadamente, me pidió que la poseyera.<br />

¿Cómo describir a aquella mujer? Su cuerpo frágil, carente de la voluptuosidad propia de<br />

su edad, apenas logró excitarme. Al tocar su piel infantil me pareció estar retozando con una<br />

impúber. Por demás, sus labios eran delicados, de color pálido, pero besaban con la desmaña de<br />

un amante inexperto o demasiado nervioso ante una cita furtiva. Y de sus artes amatorias<br />

apenas puedo contar nada. Aun con voluntad no acertó más que a aburrirme y pronto tuve que<br />

dejarla arrebujada en las sábanas de seda, con aquellas carnes enfermizas, sin nada que ofrecer<br />

más que su incapacidad y su irritante torpeza.<br />

IV<br />

—Mi firme decisión de disparar se diluyó en cuanto empuñé el arma y le apunté a la<br />

cabeza mientras estaba de espaldas, una vez lo conduje a las caballerizas con el pretexto de<br />

enseñarle una yegua recién nacida. Mientras acariciaba al animal, ajeno por completo a mis<br />

intenciones, Gerard me dijo que tenía su máquina de retratar en el coche 2 , y que le encantaría<br />

intentar sacar una fotografía a la jaca. “Se mueve bastante, pero me gustaría intentarlo”, me<br />

explicó.<br />

Tuve a Gerard a mi merced un rato hasta que se dio la vuelta y me miró sin comprender.<br />

Yo, inexplicablemente, no apreté el gatillo. Sólo pude decirle que se sentara porque iba a<br />

matarlo.<br />

Postrado en la sillita desvencijada que uso para los herrajes y atado con una cuerda de<br />

cáñamo, escuchó su sentencia de muerte. Su marido, como ya le dije, no podía esperar de<br />

2 La primera cámara que fue lo suficientemente pequeña como para considerarse portátil y práctica para la fotografía<br />

fue construida por Johann Zahn en 1865. N. del A.

ninguna manera que su compañero de apuestas y de naipes le estuviera contando todo lo que<br />

usted y yo habíamos hablado durante semanas con el único fin de terminar con su vida.<br />

“¿Por qué? Tiene mucho más de lo que necesita”, me preguntó. El desdichado tenía la<br />

voz rota. Su labio inferior, carnoso y rojo, parecía descolgado con el sofoco, y en sus ojos<br />

marrones, acristalados por el miedo y el desconcierto, había mucho pánico, pero también mucha<br />

tristeza. Sin embargo su expresión se fue crispando a medida que iba desarrollándose la<br />

conversación. Cada detalle, cada palabra que salía de mi boca, fue cambiando su estado de<br />

ánimo, de tal forma que su mirada se tornó iracunda, los cabellos de su larga melena rizada se le<br />

pegaron a las sienes, y al poco, toda su elegancia se fue a pique como un barco en la galerna<br />

hasta tomar una actitud completamente desconocida para mí.<br />

“Todos queremos más, querido Gerard”, le expliqué tranquilamente. “Supongo que es<br />

solo eso por lo que va a morir aquí esta noche, rodeado de caballos, de paja, de gallinas y gansos,<br />

lejos del patíbulo que es donde yo acabo con la vida de mis semejantes.<br />

“¿Así que además de comerciante, verdugo?”<br />

“Aunque le resulte extraño, es algo que comencé por pura curiosidad”, contesté sin darle<br />

importancia. “¿No es terrible? La ciudad, el mundo, está lleno de desheredados, parias y<br />

pedigüeños que mueren en las calles de hambre o de frío en las noches de invierno. Sin embargo<br />

usted, amigo mío, va a ser víctima de su propia riqueza. Morirá rico, pero tirado en un pajar<br />

como un siervo o un pobre”.<br />

“¿Cuánto dinero le ha ofrecido mi esposa por matarme?”, me preguntó.<br />

Le contesté que ninguna vida humana tiene precio, ni siquiera la de los desgraciados que<br />

la justicia manda a la guillotina o a la horca. Dije eso y tiré para atrás, despacio, del martillo de<br />

mi pistola. Después apunté directamente a su cabeza.<br />

“Tengo... Tengo algo mejor que ofrecerle”, balbució.

Di un paso hacia delante, pero no para escuchar mejor sus palabras, sino para no errar el<br />

disparo. Tan cerca como estaba, vi el temblor de carne trémula, el brillo desesperado de sus ojos<br />

asustados, la desesperación atroz de quien sabe que va a morir.<br />

Yo no contesté nada. Guiñé y apunté un instante entre aquellos ojos mortificados.<br />

Después corregí levemente la dirección del cañón y apreté el gatillo. La sangre me salpicó en la<br />

cara y dejó en su marido el semblante aterrado que ahora puede ver.<br />

V<br />

Cuando terminé de contarle el crimen y observó la fotografía de su esposo con la cara<br />

ensangrentada, los ojos muy abiertos y el cuerpo desmadejado, tirado sobre el pajar, Aloïs Bersí<br />

no movió un solo músculo, y ni siquiera pareció sorprendida de mi siniestra profesión secreta.<br />

—¿Está en el pozo? —Aloïs preparaba un par de maletas sin apenas querer prestar<br />

atención a la imagen.<br />

—Tal y como dije ayer. ¿Ya ha decidido a dónde irá?<br />

—Pasaré un tiempo en Mallorca. Luego no lo sé —me contestó sin levantar la vista de la<br />

ropa que estaba doblando.<br />

Celebré la decisión y le dije que podríamos brindar. A pesar de que, como ya está escrito,<br />

Gerard no probaba el vino, el médico poseía una bodega valiosa repleta de botellas que habían<br />

envejecido a fuerza de no tocarlas para nada.<br />

—¿Qué tal si trae un buen amontillado? —propuse.<br />

Aloïs Bersí aceptó encantada la idea y bajó a la bodega. Sentados junto a la chimenea me<br />

estuvo contando todo lo que había planeado durante años sin llegar siquiera a intentarlo. Copa a<br />

copa, recorrió los años junto a Gerard, pero durante las más de dos horas que la obligué a beber<br />

con artimañas y engaños, su voz no se alteró ni una sola vez. Aloïs era un ser aborrecible. Su

discurso vacío, sus frases átonas y desabridas hacían insoportable permanecer junto a ella.<br />

Aquella fue una parte de mi plan muy desagradable, pero imprescindible para llevar a buen<br />

puerto lo que me había propuesto.<br />

vino.<br />

—No sabía que supiera usted manejar ese cacharro —me dijo con la voz tomada por el<br />

—¿La máquina de retratar? Gerard —le expliqué apurando la copa—, me enseñó cómo<br />

hacer fotografías. Mi idea era mostrarle el cadáver antes de echarlo al pozo, pero después se me<br />

ocurrió lo de la imagen. Con que yo sepa el lugar donde está el cuerpo es suficiente.<br />

—Es usted retorcido —me espetó desabridamente—. No necesitaba ninguna prueba. —<br />

Aloïs se levantó, tomó la cartulina con la fotografía de su marido y, dando tumbos, se acercó a<br />

las llamas de la chimenea y echó allí la prueba del crimen —. Desde este momento usted y yo no<br />

nos conocemos. —Al decir aquello se echó hacia atrás, con los ojos entrecerrados, atenazada por<br />

el sopor de la bebida.<br />

La dejé durmiendo tirada sobre el sofá. Después volví enseguida a la casa, me descalcé,<br />

dejé la cámara fotográfica de Gerard al final de la escalera que llevaba a la bodega, y la pistola<br />

tras uno de los pequeños toneles. Luego eché un vistazo a aquella desgraciada y salí de la<br />

mansión con la completa seguridad de que había atado perfectamente todos los cabos, de la<br />

misma manera que hubiera hecho al preparar una soga patibularia.<br />

VI<br />

Supongo que lo que Aloïs Bersí debió sentir cuando vio en la puerta de su casa al<br />

inspector Juan Pray acompañado de dos de sus mejores hombres fue una mezcla de miedo y<br />

sorpresa. Imagino también que la despertarían los golpes en la puerta o la campanita al<br />

amanecer del día después de haberla dejado durmiendo en el sofá, completamente ebria.

El joven inspector, con el que Gerard y yo habíamos coincidido alguna vez en el<br />

hipódromo era hijo de Tiery Pray, un afamado inspector ya retirado, conocido, sobre todo entre<br />

los delincuentes de Calais, por los métodos brutales que usaba en sus interrogatorios. Su hijo<br />

Juan —yo lo sabía sobradamente por el estado en que llegaban los reos al cadalso— había<br />

heredado esa forma de sacar información. Y esas técnicas, según se decía, aunque yo jamás pude<br />

saberlo a ciencia cierta, incluían cualquier tipo de tortura, si bien Tiery se jactaba de usar sólo<br />

sus manos.<br />

Pray se presentó en mi casa poco después de las doce del mediodía, tal y como yo<br />

esperaba. Con él, además de sus ayudantes, venía Aloïs. Su cara era el retrato de un fantasma.<br />

Tenía la mirada ausente, la cabeza ladeada y los labios entreabiertos, hinchados por algún golpe,<br />

a punto de pronunciar alguna cosa pero sin tener fuerzas o lucidez para hacerlo.<br />

Por supuesto, atendí a los agentes de la ley lo más caballerosamente que pude, ignorando<br />

casi por completo la figura de la mujer del médico, que apenas me dedicó alguna mirada furtiva,<br />

llena de turbación y de miedo.<br />

Pray explicó su presencia en mi casa sin ambages: una espantosa fotografía del señor<br />

Gerard Doroise había llegado a su oficina sin más. Ni unas letras, ni por supuesto, un remitente.<br />

El inspector nos mostró la copia 3 idéntica de la imagen del doctor con la cara regada de sangre,<br />

tirado sobre el pajar: la misma fotografía horripilante que Aloïs echó a la chimenea encendida el<br />

día anterior.<br />

—Al recibir el sobre —explicó Pray—, nos hemos personado en el domicilio del doctor y<br />

hemos encontrado a madame Bersí con evidentes síntomas de nerviosismo, dispuesta a<br />

marcharse. Un rápido vistazo a la casa nos ha permitido encontrar una fotografía como ésta casi<br />

destruida por el fuego, y en la bodega una máquina de hacer retratos y una pistola cuya ánima<br />

3 En 1840 Willian H. Fox Talbot inventó el primer negativo, llamado calotipo. Éste consistía en un negativo de papel<br />

copiado sobre otra hoja, que por contacto o copia directa creaba un positivado. El papel se humedecía en una<br />

solución ácida de nitrato de planta antes y después de la exposición y antes de ser fijada. Esto supuso el invento de<br />

la copia fotográfica. N. del A.

indica que ha sido usada hace muy poco tiempo. También había pisadas recientes de la señora de<br />

Doroise en la escalera y en la tierra de la bodega. En la gendarmería ha confesado que ella y<br />

usted tejieron un plan para acabar con su esposo a cambio de una importante suma de dinero.<br />

—¿Un plan? ¿Con madame Bersí? Si casi no la conozco. Me temo que no entiendo que<br />

está diciendo, señor.<br />

—La señora Bersí afirma que usted se ha desecho del cuerpo tirándolo a un pozo que<br />

tiene oculto tras las caballerizas.<br />

—Todo eso es un disparate, inspector Pray. Por nada del mundo se me ocurría algo<br />

semejante. Si ni siquiera tengo un pozo donde la señora Bersí dice.<br />

—Imagino entonces que no le importará que echemos un vistazo.<br />

—En absoluto —dije mostrando desconcierto.<br />

Un rápido gesto del inspector sirvió para que los dos hombres que venían con él salieran<br />

de la casa en busca del pozo.<br />

En las caballerizas sólo encontraron a Yaiza, mi yegua recién nacida; a Yakaré, su madre,<br />

y a un puñado de animales de granja pululando por la cuadra, aleteando incómodas o asustadas<br />

cuando pasábamos cerca. A pesar del minucioso registro, no hallaron nada significativo. Ni<br />

rastros de sangre, ni huellas, ni ningún otro indicio que apuntara que allí se había cometido un<br />

crimen. Por supuesto, el pozo tampoco fue encontrado, y tampoco nada que hiciera suponer que<br />

alguna vez hubo uno tras el establo.<br />

Pray no disimuló su enojo, dando órdenes a sus hombres para que no dejaran ni un solo<br />

palmo sin inspeccionar. Pero todo fue en vano. Allí no había nada sospechoso.<br />

—¿Puede usted explicar, madame, qué pretende? —la voz del investigador sonó<br />

extremadamente desagradable.<br />

Aloïs se encogió de hombros y contesto desabridamente.

—Le repito lo que le dije en la gendarmería: el trato eran 90.000 francos y una propiedad<br />

en París. Puede ir al banco y comprobar que retiré ayer esa cantidad. Cobró ese dinero en mi<br />

casa. Él ha matado a mi esposo, pero no sé dónde habrá echado el cuerpo.<br />

El inspector Pray se colocó el dedo índice en la boca y se quedó pensando un instante.<br />

—Por supuesto haremos las comprobaciones que creamos útiles para aclarar este asunto.<br />

Ahora tendrán que acompañarnos. Hay muchas cosas que no me cuadran y quiero<br />

resolverlas cuanto antes.<br />

En esas palabras hubo una sombra de amenaza, pero yo, a pesar de todo, supe mantener<br />

la calma. Pray no llegó a golpearme durante el interrogatorio, pero, de haberlo hecho, lo habría<br />

olvidado en cuanto saliera de Calais a disfrutar de mi fortuna, tomando aquello como un<br />

pequeño precio a pagar antes de empezar una nueva y próspera vida.<br />

VII<br />

Durante el trayecto que nos llevó a la gendarmería, Aloïs no habló. Pude comprobar,<br />

además, que Pray no había desaprovechado las enseñanzas de su padre: Bersí tenía un pómulo<br />

amoratado, el labio roto y sus muñecas endebles oscurecidas por la fuerza atroz con que, bien en<br />

su casa, bien durante el interrogatorio, habían sido amordazadas.<br />

He de reconocerlo: cuando Aloïs me propuso el negocio no había pensado en el inspector.<br />

O mejor dicho, no me había parado a pensar que podría llegar a sufrir sus procedimientos si las<br />

cosas salían mal.<br />

¿Miedo? No, quien tan a menudo ha tratado con la muerte y con la angustia ajena, acaba<br />

por no reconocer el temor.<br />

Lo primero que Pray hizo cuando llegamos a la gendarmería fue mandar a uno de sus<br />

hombres a buscar la información necesaria al banco. Aloïs pareció resoplar aliviada. Tal vez le

tranquilizó de alguna manera pensar que el inspector dividiría su presión (y por lo tanto, sus<br />

métodos) entre ella y yo.<br />

Tras unas cuantas preguntas rutinarias que salvé sin mayores contratiempos, el joven<br />

agente de la ley me pidió, tras quedarme a solas con él, que llevara a cabo algo sorprendente.<br />

—Saque una fotografía de aquel edificio de enfrente —me pidió señalando la Black—<br />

Hunter de Gerard Doroise.<br />

—No sé usarla —me limité a contestar.<br />

—¡Haga lo que le he dicho! —me instó dando un puñetazo en la mesa que hizo dar un<br />

respingo al tintero, los pliegos de papel y el resto de cosas que reposaban sobre el mueble.<br />

Me acerqué a la cámara y traté de prepararla para hacer lo que Pray me había pedido.<br />

Fui incapaz de enfocar la imagen y de colocar la placa de cobre para retratar el edificio. Tras<br />

intentarlo unas cuantas veces, me di por vencido. Cuando hube acabado, el inspector esbozo algo<br />

parecido a una sonrisa, aunque aquel gesto se acercaba más a una mueca de satisfacción.<br />

El hombre que se había marchado en busca de datos al banco entró entonces en el<br />

despacho del inspector y extendió un papel timbrado de la entidad firmada por su director,<br />

monsieur Jacobs Mornì. Juan Pray lo leyó despacio y luego volvió al encabezamiento para<br />

comprobar nuevamente el documento.<br />

—La señora Bersí no ha sacado nada del banco. No hay más movimientos que el de la<br />

cantidad que pudimos encontrar ayer en su casa. El importe de un billete para viajar hasta<br />

Mallorca y poco más.<br />

—¿Por qué cree que ella ha querido invol...?<br />

—No lo sé, pero tampoco es algo que me preocupe especialmente —me interrumpió.<br />

Queda usted libre —Dijo eso y ordenó al gendarme que le había entregado el papel que me<br />

acompañara a la salida.

VIII<br />

El cuerpo de Gerard Doroise fue buscado sin éxito durante varias semanas hasta que,<br />

finalmente, se abandonó la pesquisa dándose al médico por desaparecido. Tras los brutales<br />

interrogatorios a la mujer del médico, ésta llegó a admitir —tan despiadados hubieron de ser los<br />

métodos de Pray y sus hombres— que ella fue la única autora del crimen.<br />

En cuanto a cómo llegó la fotografía a la gendarmería y para qué, el inspector tuvo que<br />

rendirse ante esa incógnita porque Aloïs no pudo aclararlo jamás.<br />

Ni que decir tiene que las visitas a mi finca por parte de Pray y los gendarmes se<br />

sucedieron durante toda la investigación, pero de la misma manera que venían, se marchaban.<br />

Esto es: sin encontrar jamás una pista, ni la menor contradicción en mí que llegué a sugerir,<br />

incluso, algunas ideas que podían ayudar a dar con el paradero de los restos de Gerard Doroise.<br />

Tras un mes y medio de pesquisas y el juicio, (retrasado por la búsqueda del cuerpo del<br />

médico), Aloïs Bersí fue condenada a morir guillotinada en la plaza de Saint Alix. Yo también<br />

fui llamado a declarar como testigo junto al director del banco, pero lógicamente negué<br />

cualquier conocimiento sobre los planes de Aloïs, aunque sí admití que alguna vez Gerard<br />

comentó a su círculo más cercano que su esposa se encontraba últimamente algo distante de él.<br />

IX<br />

El viento cesó agotado de soplar. La plaza de Saint Alix se había llenado de curiosos.<br />

Algunos increparon a la condenada, pero, al poco, la explanada se quedó en silencio cuando la<br />

mujer subió al patíbulo.<br />

De repente, el momento final de Aloïs, la última ejecución que llevaría a cabo antes de<br />

marcharme con mi inmensa fortuna, se volvió espeso y asfixiante. Todo aquello me pareció

epugnante: la sed de sangre del público congregado, el sistema para dar muerte al reo, la cesta<br />

para que la cabeza no rodara por la tarima, yo mismo... Hasta el ruido de la cuchilla al llegar a<br />

lo alto de la carrera para descargar su golpe mortal.<br />

Fue entonces cuando la tarde en el establo llegó fresca a mi memoria.<br />

Gerard acariciaba con delicadeza la grupa de Yaiza, y yo, detrás de él, observaba la escena.<br />

“La jaca se mueve bastante, pero me gustaría sacarle una fotografía”, me dijo.<br />

—Gerard, antes, quisiera hablar con usted.<br />

El médico se dio la vuelta y me miró expectante.<br />

—Usted dirá.<br />

—Lo que quiero contarle es muy delicado. Yo diría que, en realidad, jamás he tenido en mi<br />

vida algo más complicado que explicar.<br />

—Me asusta usted.<br />

Hice pasar al doctor a mi casa y sentados en el salón, al abrigo de la chimenea, mientras nos<br />

tomábamos una taza de cacao caliente, le estuve contando todos y cada uno de los detalles de mis<br />

conversaciones con Aloïs: su idea de acabar con él, sus mentiras acerca de su afición a la bebida, sus<br />

reproches por no tener descendencia, el dinero que me pagó. A medida que fui desgranando toda la<br />

historia, Gerard fue cambiando su semblante de la sorpresa a la incredulidad, y de la incredulidad, a<br />

la ira. Tanto fue así que tuve que tomarle por el brazo en un par de ocasiones para que no se levantara<br />

del asiento camino de su casa.<br />

—Tengo los 90.000 mil francos aquí.<br />

—Pero Aloïs... Ella tiene mucho más de lo que necesita —musitó perdiendo la mirada en la<br />

taza de chocolate que humeaba delante de él.<br />

—Todos queremos más, Gerard. Y si he tomado el dinero ha sido para probarle a usted que no<br />

le miento, que no me estoy inventando nada. Se lo devolveré todo ahora mismo.

—Le creo —contestó el médico repentinamente sereno. Después, permaneció un rato en<br />

silencio, como si le costara asimilar cuantas cosas había escuchado.<br />

y le dije:<br />

cadáver.<br />

—Soy incapaz de algo así, pero siento unas ganas enormes de estrangularla —confesó.<br />

Aquello me cogió en medio de un sorbo de cacao. Cuando tragué, dejé la tacita sobre el platillo<br />

—No creo, amigo Gerard, que eso sea lo más inteligente por su parte.<br />

—Desde luego, pero ¿qué puedo hacer? Es lo que merece.<br />

—Probablemente —admití—, pero tal vez... He pensado que...<br />

—Hable, por el amor de Dios —se impacientó Gerard.<br />

—Podríamos simular que realmente yo disparé contra usted en el pajar, y que luego escondí su<br />

—¿Y cómo vamos a hacer semejante cosa...?<br />

—Con una fotografía —dije sencillamente.<br />

—¿Una fotografía? —repitió el médico.<br />

—¡Exacto! Usted sabe manejar bien ese invento. No hay más que sacrificar a un animal y<br />

usar su sangre para maquillarle. Haremos creer a Aloïs que usted está muerto. Después enviaremos<br />

una copia de esa fotografía a los gendarmes.<br />

—Pero eso —reflexionó Gerard momentáneamente cauteloso—, puede poner la vida de Aloïs<br />

en peligro y yo sólo quiero darle un escarmiento lo más severo posible.<br />

—Le diré lo que haremos —le expliqué apurando la bebida—. Usted, a partir de ahora<br />

mismo, desaparecerá a los ojos de todos el tiempo suficiente para que Aloïs reflexione en la prisión<br />

por lo que pensó hacer. Después puede escribir una carta a la gendarmería con otra fotografía<br />

demostrando que está vivo, en alguna parte. Sólo tiene que retratarse con un periódico del día para<br />

aclarar la verdad.

—Pero no podré volver a Calais nunca más. —Gerard negó con la cabeza sin terminar de<br />

convencerse —: simular estar muerto es un delito.<br />

—A usted no le gusta vivir aquí, pero puede marcharse. Coja su dinero y váyase a cualquier<br />

parte. Con sus conocimientos no tendrá problemas para ganar fama y prestigio como cirujano. ¿Qué<br />

inconveniente puede haber en eso? Vuelva a París. Es una ciudad grande y alegre. O viva en<br />

América... ¿O es que ama aún a Aloïs?<br />

—¿Amarla? —el médico torció el gesto y soltó una risa que no tenía nada de humorística —.<br />

No podría después de lo que ha estado planeando. —Doroise se quedó un rato mirando el<br />

fondo de la taza manchado de chocolate. Después alzó la cabeza y dijo:<br />

—Está bien —dijo al fin—. Aloïs se arrepentirá de esto.<br />

Le corté el pescuezo a una oca y usé la sangre que brotó en abundancia para chorrear al<br />

médico. Después, éste se tiró sobre el pajar, justo donde el objetivo de la cámara estaba dispuesto para<br />

la fotografía y disparé, tal y como me explicó el médico. Poco después teníamos la imagen que<br />

queríamos, creíble, brutal y dramática.<br />

Acordé con Gerard que le tendría al corriente de todo. Los dos sabíamos que con lo que le<br />

teníamos preparado no habría escapatoria posible: la gendarmería se tragaría el anzuelo.<br />

Tras despedirme de Gerard, que se alojó en Ostende, a más de cien kilómetros de Calais, me<br />

fui a su casa en busca de Aloïs, sin olvidar disparar la pistola que después depositaría en la bodega,<br />

junto con la cámara de retratar.<br />

Informé a Gerard detalladamente y lo más rápido que pude de todo lo que iba aconteciendo.<br />

Así, pude explicarle con premura la detención de su esposa, la búsqueda de un cadáver que no existía,<br />

el día del juicio y, finalmente, el fallo condenatorio.<br />

La respuesta a las últimas noticias no se hizo esperar. El doctor Gerard me envió una carta<br />

rogándome que remitiera a Pray otra misiva en la que explicaba todo lo ocurrido. “No quiero

involucrarle a usted en esto, amigo mío. Demasiado ha hecho ya por mí. Mande la carta, olvídese de<br />

este asunto y no se inquiete: no le menciono para nada”, me decía. “La semana que viene embarco<br />

rumbo a América. Allí tengo a un colega cirujano con el que podré trabajar”.<br />

Dos días antes de la ejecución de Aloïs viajé a Ostende. Gerard se sorprendió al verme llegar a<br />

la casona que tenía en el centro de la ciudad, pero enseguida se apresuró a invitarme a pasar.<br />

Dentro había un zipizape de baúles y maletas que el médico justificó con una sonrisa.<br />

—Y aquí no está todo, el resto va camino del barco.<br />

—He venido a despedirme de usted. Como le dije, ya he hecho llegar la fotografía con la carta<br />

aclaratoria a la gendarmería de Pray.<br />

—No quiero imaginar el revuelo que puede haberse armado.<br />

—Aloïs saldrá libre muy pronto —le aseguré.<br />

—¿Qué hará usted?<br />

—¿Yo?<br />

—Bueno, Aloïs tendrá preguntas que hacerle. Después de todo lo ocurrido, tal vez usted, como<br />

yo, tendría que desaparecer de Calais, ¿no?<br />

Respondí a aquella pregunta sacando de mi levita un sobre abierto que di al médico.<br />

—De qué se trat... —Gerard Doroise leyó las primeras líneas de la carta que él mismo había<br />

escrito y ojeó un segundo la fotografía en la que portaba un periódico actual —. No termino de<br />

comprender. Usted acaba de decirme que ha entregado...<br />

El mango de mi cuchillo vibró en mi mano cuando la hoja de acero chocó con los músculos del<br />

cuello y la garganta del médico tras la brutal puñalada. Gerard me dedicó esa mirada espantada de la<br />

que su esposa me habló tantas veces. Era una mirada atónita y horrorizada por el dolor y la certeza de<br />

que iba a morir. Después el doctor cayó de rodillas con las manos en el cuello tratando inútilmente de<br />

controlar la hemorragia. Gerard se derrumbó sobre el suelo de madera, emitiendo un ruido gutural

mientras el piso se encharcaba formando líneas rojas que corrían por las juntas del suelo, manchando<br />

los bajos de las maletas y los baúles.<br />

Busqué, con el médico todavía agonizante, durante un tiempo que se me hizo eterno entre tanto<br />

equipaje, hasta que finalmente forcé un pequeño maletín donde Gerard había guardado parte de su<br />

fortuna para llevársela a América: algo más de 750.000 francos en billetes pequeños y grandes, un<br />

talonario y varias joyas de Aloïs que, tal vez, estarían depositadas en algún banco y Gerard quiso<br />

llevarse consigo. Después salí de la casa dejando el cadáver donde estaba, sabiendo que cuando el<br />

crimen se descubriera, yo estaría ya muy lejos de Francia.<br />

Me sacó de mis pensamientos el viento que sacudía la guillotina. No vi entre el público a<br />

muchos conocidos, pero sí creí distinguir a Pray. Tampoco vi a monsieur Mornì, el director del<br />

banco al que soborné a cambio de una suma importante para que manipulara los movimientos<br />

de la cuenta del día en que Aloïs Bersí sacó el dinero para pagarme. Dinero, por cierto, que<br />

jamás faltó en la caja porque el propio Gerard lo devolvió tras nuestra charla en mi hacienda.<br />

Aquel rufián, borracho y desgraciado, que sabía que tenía las horas contadas en el banco, no<br />

pudo negarse finalmente a mi generosa oferta. “30.000 francos es una cantidad importante para<br />

algo que nunca sabrá nadie”, le dije. Y él, ávido de dinero, aceptó.<br />

El cabello cortado dejaba a la vista el cuello de Aloïs. Era blanco, como el resto de<br />

aquella piel ingrata que apenas pude gozar en su casa. A pesar del viento y del frío, algunas<br />

gotas de sudor le corrían desde el cogote hasta la espalda. Me agaché y cerré el tope para que la<br />

cabeza no se moviera. Se dejó hacer. Luego empezó a decir algo que tal vez fue una oración.<br />

Entonces me acerqué a ella y le susurré: “el mundo está plagado de rufianes de la peor ralea. Ya<br />

le dije que no se fiara de nadie”.<br />

Sé que reconoció mi voz, pero ya no pudo hacer nada más. La hoja cayo impía y feroz

extinguiendo los pocos murmullos de la plaza.<br />

En el cielo, los nubarrones habían tapado el sol, y muchos de los que allí estaban fueron<br />

a refugiarse a sus casas o la taberna en cuanto empezó a llover.<br />

Yo bajé las escaleras del patíbulo, me deshice de mi capucha y desparecí como siempre para<br />

salvaguardar mi identidad. Después ya no volví jamás a mi hacienda. Me monté en un coche que<br />

me esperaba cerca de la plaza y salí de Calais el mismo día 3 de diciembre a media mañana, con<br />

la lluvia golpeando la lona de la carroza y los charcos sucios empantanando el camino a medida<br />

que el aguacero arreciaba.

Maceracandos<br />

Enrique Fernández Martínez<br />

Accésit Temática Sobrarbe<br />

Era el año mil cuando mi madre me parió entre miedos de historias de monstruos<br />

y de apocalipsis en la masada de Escaloneta, fajas abajo de las bordas de Muro y dando vista al<br />

Castillo del Señor, al fondo, en las terrazas de Maceracandos.<br />

Aunque la gente dice que un ninón recién parido no tiene memoria, yo siempre identifico<br />

el olor de sebo derretido en la lámpara con mi venida a la valle, a la miseria. Mi mai me parió<br />

sobre paja de centeno y cuatro paños de cáñamo bien viejos, tan viejos que yo era el décimo en<br />

limpiar mi sangre con ellos, y el segundo que conseguí vivir.<br />

Las crabas se asomaban subiendo la escalera, toda llena de sirrio, para ver el<br />

acontecimiento en el rincón lleno de humo donde yo empezaba a dar alentadas en la vida.<br />

Aquel olor, mezcla de vida y de miseria, se me grabó en las sienes, y muy pronto, quizá en<br />

aquel instante, al olor se le unió la rabia contra el mundo. Pero, ¡qué mundo! Era lo único que<br />

me hacía un poco benévolo en mi rabia de miseria.<br />

El paisaje de enfrente a la masada era, y es, ya que él no cuenta el tiempo a nuestra<br />

manera, sobrecogedor. Te llenaba de latidos de planeta ser parte del mismo.<br />

El pico d´Aso sobresalía entre sus hermanos cercanos cerrando la vista por el Norte. Por<br />

oriente, el Sol peleaba cada mañana por brillar por encima de la peña, la gran Peña que protegía<br />

de los rigores del invierno a los hombres santos de Asán.<br />

Entre ellos y mi lugar, el Zinca escurría sus aguas de los altos para ver otros mundos,<br />

como escapando de su cuna. Río fiero cuando quería, pero nunca traidor en sus avenidas, no<br />

como el Bellos, que remontaba la angostura de las Cambras hacia poniente, y que de vez en<br />

cuando vomitaba todo el agua de los montes de golpe, sin aviso. Malos caminos eran esos que

llevaban a la cueva del Santo francés tan venerado en estas tierras por traer agua del cielo<br />

cuando era preciso.<br />

Y allí abajo, entre los dos ríos, asentada en la terraza que formaran las aguas años ha, se<br />

levantaba la torre del Señor de Maceracandos. La más grande construcción que viera yo en años,<br />

hasta que siendo mozo bajara a l´<strong>Ainsa</strong> o a Boltaña y viera sus castillos poderosos.<br />

La torre medía más de quince varas de altura por siete de lado, todo piedra oscura traída<br />

del río Yesa, cerca del lugar. Un muro no demasiado alto rodeaba la torre y las estancias de<br />

animales y criados, y huertos de judías y berzas rodeaban la muralla por el sur hacia el Bellos, lo<br />

demás era hierba y cereal del Señor, al que todos rendíamos tributo de miseria, y el que hacía ya<br />

años no rendía cuentas a nadie, ni al Señor de Puértolas, ni al abadiado d´Asán. No era un gran<br />

Señor, aún no sabía yo porqué, pero alguien importante le cubría las espaldas sintiéndose él<br />

impune entre estos montes. Quizá el acudir a l´Aínsa en ayuda del liberador Sancho, que<br />

consiguió echar a los infieles después de tantos años de incertidumbre y saqueos, le hizo tener el<br />

consentimiento de los grandes.<br />

Tenía yo diecisiete años y la piel ya quemada por el sol de las montañas, cuando muchos<br />

hombres, casi salvajes, de los valles altos bajaron a los llanos de l´Aínsa para echar al sarraceno.<br />

Qué poco se imaginaban. Los nuevos señores serían fieles cristianos, sí, pero les harían pasar aún<br />

peor vida por la presión tributaria a la que serían sometidos. No habría saqueos a cuchillo como<br />

antes, pero nos apretarían a todos día a día, grano a grano. La ambición no entiende de dioses<br />

diferentes.<br />

Trabajar de Sol a Sol para nada, criar ganado para el Señor, cosechar para el Señor, vivir<br />

muriendo para el Señor.<br />

El olor de sebo quemando en mi nacimiento se me remeraba en estos casos de<br />

cavilaciones como anunciándome que así nací y así moriría. La miseria. El horror solo un poco<br />

iluminado por las purnas de la chera, haciendo dibujos entre las estrellas colgantes en el cielo.

Mi rabia y mi odio hacia esta vida de opresión se fue formando, y en mi fuero interno me<br />

prometí hacer algo, no sabía qué aún, pero algo.<br />

Antón de Bielsa, Señor de Maceracandos, algún día me miraría a los ojos sin poder, sin<br />

ver a un pobre miserable cabizbajo, como hacían todos besándole los aros de las manos a su<br />

paso.<br />

Antón de Bielsa era hombre grande y rudo. Peludo, tanto que le llamaban “el Onso de<br />

Maceracandos”. Era un pequeño Señor, sí. Pero más temido por las gentes que otros más<br />

poderosos. Su fama le precedía. Siempre supo sacar tajada de las situaciones.<br />

Antes de la llegada del gran Sancho, Antón de Bielsa hizo fortuna mercando hierro y<br />

plata de las minas del puerto á coté de la Francia, pero no con cualquiera. Se dice que bajó<br />

bastante plata al walí de Huesca, sarraceno poderoso que le pagaba su osadía con abundantes<br />

sueldos y prebendas.<br />

Pero cuando Sancho entro en l´Aínsa, Antón estaba allí acuchillando infieles para el gran<br />

Señor de todas las tierras altas de este país.<br />

muy bien.<br />

Eran tiempos de saber sobrevivir dependiendo de quién mandara y eso Antón lo hizo<br />

Cuatro caballos negros cordobeses le dio Sancho como recompensa por su ayuda. Cuando<br />

pastaban en los prados al oeste de Maceracandos parecían azabaches brillando en el paisaje. No<br />

se habían visto animales iguales en todo el lugar.<br />

El otoño de mis veinte años cambió mi vida. Ese verano la desgracia entró en casa. Pai<br />

murió quemado por un rayo cuando marchaba acordonando el ganado allá arriba en Mallabasa.<br />

Su cuerpo rígido y negruzco lo trajeron en un estirazo, y le dimos tierra cerca del muro de la<br />

iglesia que se estaba construyendo en Escaloneta, mi lugar.<br />

Mi mai también murió ese verano, como otros tantos en la valle, debido a la pasa de<br />

viruelas que asolaba estos lugares en esos años de negriura.

Y yo me quedé solo, pues mi hermana fue llamada por el Señor a la Torre, “para todo<br />

tipo de necesidades”. Las mozas de buen ver de estos lugares, sabían su destino desde crías, salvo<br />

alguna que casó fuera y marchó a otros sitios, quizá con otros señores, quizá libres.<br />

Yo era ayudante de los canteros que hacían los muros de la iglesia. Cargas de piedra de sol<br />

a sol, madera, buro, lo que mandaban. Pero, al menos, comía tocino del que les sobraba a los<br />

maestros de la piedra. A veces, me quedaba ausente viéndoles hacer magia con el mazo al dar<br />

forma a los peñones. Había algunos de bien lejos.<br />

El Señor me hizo llamar una tarde de noviembre. Los pocos queixigos que quedaban<br />

entre las fajas de centeno estaban casi dorados. Críos mugrientos recogían glanes en espuertas de<br />

cáñamo para llevar a los tocinos del Señor, mientras bajaba yo de mi lugar para, cruzando el<br />

Bellos cerca del Zinca, llegar a la Torre.<br />

Cada vez que pasaba cerca, me parecía más grande, más oscura. Mi hermana con otras<br />

mujeres y críos espardía fiemo por los prados de encima de los huertos. Nos miramos de lejos sin<br />

decirnos nada, con resignación, sabíamos que nuestras vidas no estaban en nuestras manos.<br />

Entré dentro de los muros y esperé. Entonces bajó el Señor con sus cueros brillantes; sus<br />

ropas y aparejos era lo más limpio que había yo visto aparte de las flores en los montes. No me<br />

dio explicaciones, luego me enteraría de que Sancho obligó a sus tenentes y señores a mandar<br />

hombres para ayudar a recuperar Asán, saqueado, quemado y casi en ruinas debido a los<br />

ataques sarracenos. Solo me dijo: “Coge un par de bajes y marcha a Asán, di quien te manda”.<br />

Dio media vuelta y desapareció tras el portón recio de la Torre.<br />

Esa tarde aparejé dos machos y me eché a dormir entre las pajas calientes de las cuadras.<br />

Mañana el amanecer me vería cruzar el Zinca por la rasa de Maceracandos camino d´Asán.<br />

Nunca había estado en tan nombrado sitio. Mañana lo vería.<br />

Esa mañana era limpia como lo son todas en los días despejados de noviembre, brillante,<br />

sin boiras ni calimas. El Zinca estaba bajo, no había llovido desde las tormentas de verano,

apenas me metí más arriba del tobillo. Subí hasta Fuensanta entre fajas y queixigos viejos por<br />

camino ya conocido. Nunca pasé de aquí. La sombra de la Peña me tapaba contrastando con las<br />

luces de las laderas al otro lado del Zinca, ya doradas. Y me encaminé hacia Oriente, hacia la<br />

luz, hacia lo que al fin sería acabar con la ignorancia, con las tinieblas.<br />

Laderas de carrascas arrasadas por los fuegos de estos años, era el paisaje que me<br />

rodeaba, vigas y barreros de carrasca y queixigos muertos se amontonaban a los lados de la<br />

senda. Decenas de hombres para mí desconocidos la mayoría, arrastraban madera con sus bajes.<br />

Al saber mi dirección, me engancharon un cuarentén de ocho varas para aprovechar mi<br />

presentación en Asán.<br />

Bueyes y vacas pasaban el aladro entre tierras calcinadas. Poco verde y poco árbol<br />

quedaban en la ladera de la gran Peña. Algún caserío de buena cantería con dibujos tallados de<br />

animales extraños vi por el camino. El paso era lento, pero los machos tiraban a gusto del<br />

madero acostumbrados a peores trochas. Al remontar la cuesta por encima del molino de la<br />

clamor d´Asán, vi el cenobio. Entre prados verdes con fraixins y queixigos, subían al cielo al<br />

menos diez columnas de humo, de otros tantos hogares encendidos. Gente, bulla, vida se veía a<br />

lo lejos. Pero ante todo, se sentía la luz del saber, del conocer el mundo, no como el resto de los<br />

mortales que habitábamos en negriuras más densas que el averno.<br />

Gentes más rápidas en su marcha que yo, me adelantaban con burricallos flacos cargados<br />

de carnes secas, pollos o almudes de cereal. Todo prebendas y censos que sacaban de lo más<br />

querido de sus lugares para cumplir con los hombres santos desde hacía mucho tiempo.<br />

Casi todo el mundo en estas tierras les pagaba obligaciones y diezmos ancestrales decididos<br />

por Señores, para así obtener un beneplácito, quizá divino, quizá terrenal.<br />

Casi todos, pero Antón de Bielsa no. No salía ni un pollo de Maceracandos que<br />

alimentara a los hombres sabios, ni un gramo de ordio. Todo lo más que hacía el Señor era<br />

mandar manos a trabajar, y después de recibir presiones más altas, imagino.

El Señor llevaba ya casi tres años de batallas contra el moro. Pasaba más tiempo fuera<br />

del lugar de su Torre, que entre sus muros. Pero siempre que había vuelto, venía con gentes<br />

desconocidas, con sonido de metales dispuestos hacia la muerte. Con caballos y botines de<br />

saqueos de a saber qué pobre gente, fueran infieles o cristianos.<br />

En muchas ocasiones saqueó lugares y mató gentes bien pobres sin mandato alguno. No<br />

parecía tener señor más alto que le hiciera obedecer. Era altivo. Orgulloso, e incluso astuto en<br />

ocasiones.<br />

Una espada ensangrentada sobre un campo de trigo con tres montañas de fondo era la<br />

marca de su pendón, para que las gentes de sus lugares no olvidaran quien mandaba sobre las<br />

vidas y aún las muertes de sus almas.<br />

Así pues, no es de extrañar, que al presentarme en San Martín d´Asán, lugar que fuera<br />

morada del santo varón Beturián de Italia y faro del que emanaba la poca luz de estos paisajes,<br />

más de uno quisiera saber cosas del Señor de Maceracandos, demasiados cuentos se contaban, no<br />

todos ciertos.<br />

Eran tiempos malos, de ruinas y campos yermos, y aún así, cuando se llegaba a las<br />

cercanías del cenobio, los ojos de cualquier montañés miserable no habían visto tantas cosas<br />

juntas, gentes, mercancías,…olores diferentes de inciensos y romeros en el aire se mezclaban con<br />

el humo de las cheras saturado de fragancias de chinebro con carrasca.<br />

Canteros, carpinteros y maestros de obra bebían en cuencos de madera caldo con olor de<br />

casa, de riqueza.<br />

A pesar de su estado, la construcción viéndola por fuera era imponente, recios muros de<br />

esquinas trabajadas escondían las estancias del saber y la abundancia a unos ojos que solo<br />

vieron piedra negra y paja junto al fuego en muchos años y lugares. Pajares, graneros,<br />

almacenes y cuadras, unos ya de pie, otros tumbados por los tiempos, rodeaban las estancias de<br />

los liberadores de las almas de la tierra.

Más de cincuenta bajes hacían un alto en su faena en el ensanche de poniente de los<br />

muros. Cargas de leña y maderas para obrar se amontonaban en la margin alta del fenal. Allí<br />

dejé mi cruz liberando a los animales de su arrastre obediente. Entonces se oyeron cantos, voces<br />

comunicadas con los cielos surgían del interior de las piedras ordenadas. Era un sonido que se<br />

fundía con la tierra. Todos los hombres y mujeres que estaban a mi alrededor, hincaron rodilla<br />

en tierra y rezaron mirando hacía el cenobio. Yo también lo hice. Me parecía haber cambiado de<br />

mundo en unas horas.<br />

La tarde se escapaba por Canciás, y me marché a dormir junto a los machos sin haber<br />

visto a un solo habitante de la casa, pero sintiéndolos como nunca había sentido nada<br />

proveniente de un hombre de carne y hueso. De un hombre como yo.<br />

Cantos de gais encelados, volando de queixigo en queixigo sobre la ladera d´Asán, me<br />

despertaron. Crepitar de cheras con purnas revoloteando por encima de la boira que llegaba rasa<br />

hasta el lugar, sonido que se mezclaba con las primeras voces de los hombres antes del tajo,<br />

dando buena cuenta de las sopas de pan con sebo rancio, pero abundante. Y mientras todos<br />

comíamos con prisa, se volvieron a oír voces al unísono que surgían de la misma tierra,<br />

fundiéndose con los humos del entorno, haciendo volutas caprichosas, bailarinas, en armonía<br />

con el mundo.<br />

Y separando los humos de las cheras y la boira, apareció en el fenal Galindo, l´abate,<br />

seguido de unos doce hombres vestidos de telas recias de lana negra hasta el suelo. Todo el<br />

mundo hincó rodilla en tierra, yo también, y Galindo nos bendijo antes de la faena con palabras<br />

extrañas todavía para mi.<br />

Pero lo que yo vi era el gesto, la mirada. No era un hombre de este mundo, por lo menos<br />

del mundo que yo había conocido hasta entonces.<br />

mí.<br />

El no miraba como todos, el veía, comprendía el mundo, o al menos así me lo pareció a

Cuando los hombres santos volvieron a sus muros, arrancamos cada uno a su camino con<br />

los bajes, en busca de madera, piedras y buro. Otros hacían cal en el horno camino de la<br />

Espelunga, otros bajaban a lugares distantes en busca de viandas o lo que fuera.<br />

Éramos más de doscientas almas trabajando, viendo pasar la vida cada día sin saber muy<br />

bien el porqué de nuestra existencia ni de nuestra esclavitud consentida. Eran tiempos de callar<br />

para comer, aunque la mayoría callara por no saber.<br />

L´abate Galindo provenía de tierras navarras, era alto y royo, con ojos azules como los de<br />

la chen de Gistau, y joven para el cargo que ostentaba. Debía haber tenido buenos amigos entre<br />

los poderosos y, por supuesto, buen talante religioso y administrativo para su elección.<br />

Ahora, con las obras, estaba en Asán de continuo, pero viajaba mucho, sobre todo a otros<br />

cenobios del territorio cristiano e incluso a Francia en ocasiones.<br />

A los cuatro días de llegar a Asán, cuando desaparejaba los machos, me mandó llamar.<br />

Aurelio. Un monje regordete y risueño me condujo al recinto puertas adentro de los muros,<br />

muros que nunca imaginé traspasar. Abrió la puerta del cuarto y allí estaban once hombres<br />

santos con Galindo en la cabecera de la mesa, dispuestos a comer las sopas. Aurelio me mandó<br />

silencio y me sentó en el único sitio vacío de la mesa, mientras él se fue a un altillo de nogal con<br />

grabados nunca vistos por mis ojos, ni en la Torre del señor Antón. Y comenzó a leer en lengua<br />

culta al tiempo que todos comenzaron a comer despacio, lentamente, recreándose en lo que Dios<br />

les ofrecía cada día. Yo intenté hacerlo igual, pero no tenía costumbre de dejar la sopa viva tanto<br />

tiempo, así que terminé el primero y me quedé quieto como el aire.<br />

Aurelio seguía leyendo. No entendía yo como estaba tan gordo si no comía.<br />

Cuando terminaron el cuenco, casi todos a la vez, lo limpiaron con un paño. Yo iba a<br />

imitarles, pero no tenía nada que pudiera limpiar del cuenco reluciente que ya había dejado. Se<br />

levantaron. Aurelio dejó de leer. Todos sin excepción me tocaron la cabeza al salir del cuarto, y<br />

Galindo l´abate, ante mi asombro, se sentó a mi lado con gesto amable.

Yo le besé la mano y me arrodillé, pero él me levantó y empezó a hablar con lengua suave,<br />